Основано на реальных событиях

(около двух недель назад)

Пока хозяйка заваривала чай, Андрей рассматривал диковинную обстановку. Никогда ещё ему не доводилось бывать в таких домах.

Квартира хранила отпечаток времени. Старинная мебель, буфет с хрусталем, книжные шкафы, полные тёмных томов. Торшер с абажуром, отбрасывал мягкий, желтоватый круг света. Со стен корчились в гримасах африканские маски. Их причудливые формы и темные провалы глазниц пугали и завораживали одновременно. В полумраке они казались Андрею живыми. И книги, тысячи книг. Книги были повсюду: на полках, на столах, на полу. Андрей почувствовал себя неуютно, он чужак, самозванец в этом мире. И картины. Разные, в тяжёлых рамах с патиной, потемневшие — пейзажи, портреты, натюрморты — Андрей в этом не особо разбирался, но именно наличие картин сильнее всего поразило его воображение. В углу комнаты стоял рояль. Андрей не играл на инструментах и не знал никого, кто бы играл.

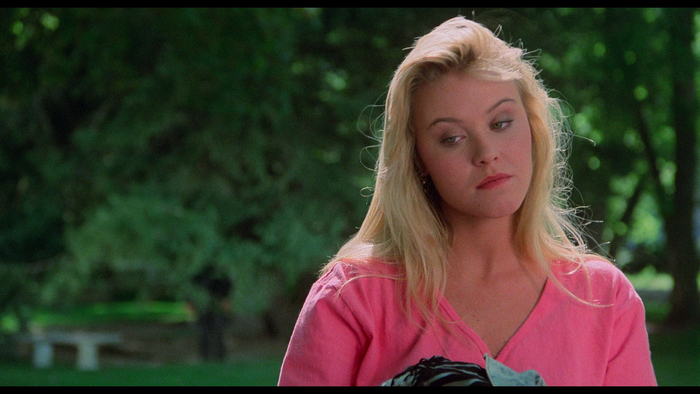

Руки хозяйки, её длинные пальцы, унизанные кольцами с крупными камнями, едва касались полупрозрачного фарфора чайного сервиза, когда она накрывала на стол. Сетовала, что ей нечем угостить гостя, и тут же заливисто смеялась, вспомнив про банку сливового варенья, подаренного соседкой. Вся она была под стать своему жилищу — прямая, с горделивой посадкой головы, увенчанной высокой прической, вся какая-то нездешняя, не ко времени, а, будто, выпавшая из толстых романов, которые Андрей пролистывал, скучая, в старших классах. Впервые он жалел, что не вчитывался в текст на пожелтевших страницах, и теперь не ясно какими словами и о чем говорить с этой прекрасной женщиной.

Он сорвался с места, сбивчиво извинившись на «Куда же Вы, Андрей?», напялил заячью шапку и выбежал на мороз, туда, где по дороге заметил вывеску гастронома. Взял курабье и колбасы, взбежал по лестнице не дожидаясь лифта, запыхавшись, смущенно выложил свои подношения на стол, пробормотав что-то совсем уж непонятное, но благосклонно принятое хозяйкой дома.

Потом они долго пили чай. Лариса Сергеевна, оказалась проста в общении, а Андрей, переборов смущение, поддерживал беседу, почти перестав заикаться.

—Спасибо, один. Сахар – это зло.

—Зло, говорите? — Лариса Сергеевна отставила сахарницу и посмотрела на него с хитрым прищуром.

— Ну, у всего в жизни две стороны. Даже у самых сладких ве-вещей. — Андрей смутился под её взглядом. — Просто стараюсь следить за фигурой. И вообще, избегать ли-лишнего.

—Лишнего в жизни не бывает, Андрей. Все пригодится. Вот, например, вы. Пригодились. — Лариса с улыбкой помешивала чай, — Вы пригодились мне, а я Вам. Иногда судьба сама приводит нужных людей в нужные места. Вы надолго в Москву?

—Нет, какой там. Про-проездом. Путёвку в санаторий дали. По-послезавтра по-поезд.

—Как жаль! Даже посмотреть толком ничего не успеете. Вам доводилось раньше бывать в Москве?

—Нет, впервые. Такой большой город! Я и представить себе не мог.

—Да, город чудесный. Вам обязательно нужно посмотреть Кремль. И побывать на Красной площади. Это сердце Москвы, да и всей страны.

Время за разговором текло неспешно. Андрей во все глаза смотрел на эту чудесную женщину, слушал музыку её голоса. На город, укутанный снежной шалью, опустились сумерки, сделав улицы загадочнее. В доме напротив загорались первые огоньки окон. Незаметно подкрался вечер, показавшийся Андрею волшебным. Что-то новое начиналось в его жизни с приходом в неё Ларисы. К третьей чашке чая он оказался по уши, безвозвратно влюблен.

Кафель приятно холодит ладони. Андрей прижимает плитку к стене, выравнивает по уровню. Раствор пахнет цементом и надеждой – так пахнет новая жизнь, новый дом для них двоих. Работа для Андрея сродни священнодействию. Так истово верующий возводит стены своего храма.

По радио начинается концерт. Андрей замирает. Певец словно читает невысказанные им, Андреем, мысли. Так, как сам Андрей никогда бы не смог:

Я тебя повстречал на пути своем

Ты пришла, как мечта, давнего сна

В целом мире с тех пор только мы вдвоем

Ну а в сердце моем — ты лишь одна

Обтерев руки тряпкой, он идет на кухню. Паркет в коридоре заботливо укрыт прошлогодней «Правдой». Прибавляет громкость.

Будь со мной, будь со мной всегда

Грустью разлук, радостью встречи

Будь со мной, мы любовь тогда…

Андрей какое-то время стоит, слушает, покачиваясь в такт припеву. Вспоминает Ларису, тонкие пальцы с кольцами, серебряные волосы, собранные в высокий пучок гребнем, всю её сухую, аккуратную фигуру. Теплеет в паху, губы растягивает улыбка. Он тихо подпевает Магомаеву:

Будь со мной, будь со мной всегда

Нежностью глаз, нежностью рук…

Из сладостного забытья Андрея выбрасывает в реальность московской квартиры. Звонят в дверь. Он оглядывает заляпанную майку и идет открывать. На пороге соседка с третьего, дама с лошадиным лицом и опущенными книзу уголками тонкого длинного рта.

—Здр-здравствуйте! Чем могу по-по-помочь?

Прежде чем ответить, женщина внимательно рассматривает майку и треники, запорошенные кафельной пылью.

—Слышала, ремонт затеяли?

Андрей широко улыбается, сторонится, жестом приглашая ее войти.

—Да, ре-ремонт в самом ра-ра-разгаре. Заходите, если грязь не пу-пугает.

—Ничего, я привыкла. В нашем доме все время что-то ремонтируют. — Поджав губы, она останавливается в дверях ванной. —Так-с, и что тут у нас будет?

—Плитку кла-кладу. Хотел за-закончить сегодня.

Женщина окидывает взглядом свежевыложенные ряды.

—Голубенькая… Скорее, бирюзаа…— тянет она. — Интересно. Вполне себе.

Андрей совершенно не умеет общаться с москвичками. Это тебе не простые и понятные бабы из родного города. Поди пойми их, этих москвичек. На хромой козе не подъедешь. Даже если страшна, как смертный грех, а все одно — цаца.

—Лариса Сергеевна выбирала?

—Она. Очень уж го-голубой цвет любят.

Соседка снова поджимает губы:

—Любят, значит… Похвально. А давно вы здесь живёте?

—Всего па-паару недель. Комнату у Ларисы Сергеевны сы-сымаю. Вот, решил по-подсобить с ре-ремонтом.

Женщина медленно кивает, пристально и хищно разглядывая Андрея.

—Понятно. А сама хозяйка отсутствует, как я погляжу?

—К сыну по-погостить уехала. На па-пару дней, чтобы пылью не ды-дышать. Да и шумно.

—Да, — кивает соседка, — Шума она не терпит. Как и гостей. И вообще, тихая такая. Слишком тихая. Странная женщина.

—Ну, всякое бы-бывает. Меня, вон, приняла. Хороший она че-человек, Лариса Сергеевна.

Соседка одаривает Андрея ещё одним пристальным взглядом.

—Хороший… Это как посмотреть… — она резко меняет тему. — Голубенькую плитку положили… Это хорошо. А я, знаете, красную купила. Не поможете одинокой женщине, как закончите у Ларисы? Шучу-шучу. А, впрочем, если надумаете… — стук каблуков перемещается в прихожую.

Андрей молится про себя, желая одного, чтобы она скорее ушла. Ему мучительно неловко, разговор его тяготит.

Соседка останавливается в дверях. Ещё раз окидывает взглядом всего Андрея, заставляя того покраснеть. Заметив это, она усмехается:

—Ну, я пойду. Не буду вам мешать. А вы поаккуратнее тут. Увидимся.

Дама выходит, оставляя Андрея в смятении. Дверь закрывается. Магомаев затягивает что-то заунывное.

Не сразу, но у Андрея получается втянуться в работу. Помогают мысли о Ларисе. Он представляет, как она впервые сюда войдет, ее восхищенные глаза, прикосновение к прохладной плитке. Ванная станет ее любимым местом в квартире. Ее уголком спокойствия. Андрей отступает на шаг, придирчиво ряд за рядом, рассматривает свою работу. Как же долго он к этому шёл. Дом. Женщина. Его женщина. Лучшая из женщин.

Солнечный луч пробивается сквозь пелену беременных снегом туч, падает на бирюзовую стену. В луче танцуют мельчайшие частицы цементной пыли. Магомаев заканчивает песню, звучат аплодисменты. Начинается, новая. Что-то лёгкое, эстрадное. В миг вся кухня, часть коридора и дверной проём оборачиваются столбом чистого тёплого света. С улыбкой Андрей наблюдает, как в этом потоке, широко раскинув руки для объятий, плывет к нему Лариса. Белая сорочка и длинные серебристые волосы сияющим ореолом очерчивают стройное тело. Чистая, неземная. Он не ошибся, она та самая, единственная.

Что-то меняется. Радио шипит, помехи заглушют мелодию. Голубая плитка уже не кажется такой радостной. Она холодна и безразлична, как стены больничного морга. Того самого морга, куда их с матерью вызвали на опознание бабушки. Тучи скрывают солнце, и тень падает на стену. Сквозь помехи прорывается голос Магомаева, Андрей застывает, вслушиваясь в жуткий текст:

Онемевшими губами он бормочет, повторяя:

Только с виду ты человек.

Выключает радио, выдернув из розетки шнур, но тишина не приносит облегчения. В ней слышится еле уловимый шепот, слабый стон… Он проводит рукой по плитке. Идеально гладкая поверхность. Гладкая и холодная. Ледяная.

Становится не по себе. Ощущение лёгкости и правильности, предчувствие скорого счастья исчезают. Их место занимает тёмная мерзлая дыра, бездна, жадно высасывающая тепло и жизнь из квартиры.

Он отступает спиной в коридор и дальше, к кухонному порогу. Ему необходимо выбраться отсюда, вдохнуть свежего воздуха.

В этот момент от стены отрывается плитка. Падает на пол, разбивается вдребезги, в клочья разрывая тишину и мечты.

Умывшись под краном на кухне, Андрей накидывает дубленку и выбегает под снег. Отдышавшись, ныряет в арку. Если позорное бегство назвать походом в гастроном, то можно сделать вид, что ничего не случилось. Долго бродит среди полупустых витрин, выбирает.

За дверью гастронома караулит стылый ветер, бросает в лицо пригоршню снежных игл. Андрей ёжится, пряча подбородок в воротник вытертой дубленки. В руках авоська с банкой сайры, пачкой грузинского чая и батоном хлеба. Из-за батона выглядывает картонная пирамидка кефира. На родине Андрея кефир продается в стеклянных бутылках с крышечкой из зелёной фольги.

Снег валит крупными хлопьями, мир вокруг лишен четкости, красок и звуков. Андрей рассматривает заснеженную улицу. В его родном городке зимы были совсем другие – серые, грязные, с колючим снегом, пропитанным угольной пылью. Здесь, в Москве, зима кажется сказочной, несмотря на пронизывающий холод.

Он бредет по тротуару, увязая в сугробах по колено, сворачивает в арку. Двор утопает в снегу, очертания машин, скамеек, кустов едва угадываются под белыми шапками. Скелеты деревьев удрученно кивают головами, закутанными в саван. Окна домов манят теплыми огнями.

До этого в Москве Андрею бывать не доводилось, и все здесь в новинку, все непривычно. Серые кирпичные дома, ржавые качели, жалобно скрипящие на ветру. Даже в этом он видит какую-то особую, московскую красоту.

Дворник, коренастый мужичок в бушлате и валенках бессмысленно и яростно машет лопатой, зная заранее, что уже потерпел поражение в этой войне. На лице застыл оскал угрюмого упрямства.

—Здорово, то-то-товарищ! Тяжелый день се-сегодня? — Андрей широко улыбается.

Дворник поднимает голову и смотрит прямо и зло:

—Здоровей видали. А то не бачишь?

—Бачу, ко-конечно. Но ра-работа нужная. Спасибо вам!

—На спасибо далеко не уедешь. Ступай куда шёл, — дворник берётся за лопату.

Андрей останавливается посреди заснеженного двора, поднимает голову и всматривается в небо, посыпающее снегом город. «Что со мной происходит?» —думает он.

Лариса Сергеевна жестом призвала Андрея к тишине, прислушалась к чему-то, затем радостно кивнула сама себе и выбежала на кухню. Комнату заполнили звуки музыки. Подпевая куплету о московских окнах, Лариса закружилась по комнате, обняв себя руками.

На первый взгляд, тишину квартиры нарушают лишь тиканье старинных часов, напоминающее о неумолимости времени, тихий голос диктора из настенного радиоприемника, зачитывающего последние новости, да редкие визги тормозов на Ленинградском проспекте. Но по-настоящему тихо здесь не бывает никогда. К этому невозможно привыкнуть, и если ты не родился, и не вырос на этих самых улицах, то приглушенное гудение города, доносящееся сквозь толстые кирпичные стены, всегда напомнит, что ты здесь чужой. Он, Андрей, здесь чужой.

Свет лампы бросает багровые тени на стены кухни. Потолок с облупившейся лепниной давит рассказами о былом чужом величии. Запахи старой мебели и грузинского чая смешиваются с легким ароматом лаванды и «Красной Москвы» – отголоском присутствия хозяйки. Покончив с постановлениями пленума, перечнем достижений народного хозяйства и досрочных пятилеток, диктор переходит к прогнозу погоды. Тут сюрпризов нет — антициклон и снегопады, снегопады, снегопады.

Сгорбившись на табуретке, Андрей буравит взглядом ученическую тетрадь, лежащую перед ним. Делает глоток чая из граненого стакана, но чай кажется ему безвкусным. На странице начатое стихотворение, всего две строки:

В глазах твоих – московский снег,

В улыбке – отблеск звезд ночных…

Жалко, фальшиво, неубедительно. Строки не передают и толики того, что он чувствует к Ларисе. Он встает, подходит к окну. За стеклом – бесчисленные ряды горящих окон. Это и есть ночная Москва. Окна, эти созвездия городских светил —рассеянные, тусклые огоньки, они не могут состязаться с настоящим звездным небом, но звёздного неба отсюда и не увидать. И в этом есть своя, особая, романтика и красота.

Андрей шарит глазами, переводя взгляд от окна к окну. Он напряжен и растерян. В соседней комнате, отделённая от него двумя стенами, ждет прекраснейшая из женщин, а он медлит. Возвращается к столу, берёт в руки карандаш и зачеркивает предыдущие строки.

В глазах твоих – не снег, а сталь,

В улыбке – лед сибирских рек…

Встает. Снова идет к окну. Тюль, старая и пожелтевшая, колышется от его дыхания. Она словно отделяет его от внешнего мира, создает преграду между ним и жизнью вне стен дома. Андрей делает глубокий вдох и осторожно отодвигает край занавески. Ткань неприятно шуршит, словно протестуя.

Теперь чужие окна обнажены, близкие и далекие одновременно.

Андрей всматривается, пытается разглядеть, просто увидеть жизнь в этих прямоугольниках из конфетной фольги. Время останавливается. Смолкают радио и Москва. В одном из окон напротив мерцает голубоватый свет телевизора, и Андрею нестерпимо хочется узнать, что видят зрители на экране. Он стоит неподвижно, пока голубое сияние не сменяется чёрной пустотой провала, затем отпускает тюль. Она опускается, возвращая Андрея в здесь и сейчас. Он присаживается обратно к столу. Берет карандаш и смотрит на тетрадь.

Строки больше не складываются. Слова не приходят. Он потерял нить.

С раздражением закрывает тетрадь, отодвигает ее в сторону. Теперь он чувствует только усталость. Напряженное ожидание последних часов выжало его досуха. Он снова пытается разглядеть, что там, за занавеской. Но там лишь тьма. И вдруг слова приходят.. Он словно обретает вдохновение. Хватает тетрадь и записывает:

В глазах твоих – вселенная молчит,

В улыбке – тайна вечных звезд…

Искал тебя я в жизни этой долго,

Чтоб у твоих колен склонить свой лоб…

Затем, решившись встает и уже без колебаний выходит из кухни.

Тихо скрипит паркет. Влажный ковер, кажется, впитал в себя все запахи этого дома. По спальне гуляет зимний ветер, и первым делом Андрей захлопывает тяжёлую раму. Лариса лежит на спине, вытянув руки вдоль обнажённого тела. Кажется, стужа её совсем не беспокоит. Из-за неплотно задернутой шторы пробивается слабый, мерцающий свет фонарей. Некоторые горят ярче других, и это создает сложный узор теней на стенах и потолке спальни. Время от времени проезжающая вдалеке машина отбрасывает длинный, дрожащий луч света, который на мгновение освещает комнату, бесстыдно выставляя на показ тонкие зазывно разбросанные в стороны ноги, впалый живот и иссохшую, пустую грудь с крупными тёмными ареолами. Затем свет исчезает, и тьма сгущается снова.

Сомнения остались на кухне, где-то подле брошенного карандаша и разлинованной тетрадки. Андрей сглатывает сухим горлом и начинает раздеваться, путаясь в бесчисленных рукавах и штанинах. Горячий член упирается в живот. Он хотел быть нежным и ласковым в их первую брачную ночь, но вместо этого с исступлением голодного зверя набрасывается на неподвижную фигуру. Целует прохладные щеки, находит рот, впивается в него, пытаясь преодолеть языком сопротивление сомкнутых губ. Щупает, мнет неподатливую плоть. Тело под ним напряжено, но Лариса молчит и не сопротивляется. Отчаявшись разжечь ответный огонь, он уступает инстинкту. Руки беспорядочно шарят по дряблой коже, он покрывает её поцелуями и укусами, шепча что-то утешительное. Трется бедрами о её бедра, мучимый нестерпимым желанием слиться, стать одним целым, но не успевает войти, изливается на прохладный морщинистый живот. Некоторое время лежит сверху, уткнувшись носом в ямку на шее, потом сползает и откидывается на подушку. Экстаз схлынул, на смену возбуждению пришёл мучительный стыд и сожаление о своей несдержанной грубости. Он любит эту женщину. Он сделает все, чтобы стереть из её памяти воспоминание об этой ночи. А пока он тянется за полотенцем и стирает вязкое и уже остывшее семя с её живота и бёдер.

Андрей завороженно смотрел на этот танец. Душу рвало осознание, что прямо сейчас или через час, но этот вечер окончится, эта женщина займется своими делами, а он поедет кататься на метро и смотреть на Красную площадь. Завтра, если повезет, она уделит ему ещё час или два, а через день он уедет в чертов санаторий, а она снова будет мерзнуть на пронизывающем ветру с перрона, может, приведет сюда, в этот тихий уют старых вещей, нового приезжего, слегка дрожащей рукой, разольет чай в белоснежные лепестки чашек, засмеется и, о, господи, закружится в танце, смежив веки и затаив тайную улыбку в уголках сомкнутых губ. Андрей видел это столь ясно, будто все уже произошло, будто поезд уже мчит его в сторону моря, а Лариса уже танцует для другого, недостойного, неспособного оценить глубину открывшегося ему чуда. Боль от этой мысли пронзила существо Андрея, он и не знал, что в мире существует такая нестерпимая мука. Не помня себя он встал и схватил бронзовый подсвечник, подпиравший стопку ветхих томов на полке. Размахнувшись, нанёс удар.

Лариса упала. Губы её пытались ещё что-то прошептать, а широко распахнутые глаза обшарили комнату, не видя Андрея. Женщина умерла. Андрей опустился на стул и не двигался, пока настенные часы не пробили полночь. Словно очнувшись ото сна, он поднялся и размял затекшую спину. Собрал и вымыл посуду, сдвинул стол, освобождая место. Поднял, успевшее отвердеть тело, постоял так, прижимая его к себе, затем уложил на пол и завернув в ковер, вынес тот на балкон, в начавшуюся вьюгу.

Крови было на удивление мало. Андрей тщательно осмотрел и выскоблил все поверхности в комнате. Подсвечник мыть не стал, завернул в полотенце и сунул на одну из полок, спрятав за рядами книг.

Закончив, поставил чайник на плиту и, встав у окна, стал смотреть на Москву.

Утром позавтракал и поехал сдавать билет.

Весь день шел снег, и прежде чем выйти на балкон, вооружившись веником, Андрей натягивает ботинки. С утра намело огромный сугроб, и добрых полчаса Андрей тратит на то, чтобы откопать свое сокровище. Взявшись за край ковра, втаскивает его в зал. Тут же мысленно поправляет себя «в гостиную», так эту комнату, завешанную глиняными африканскими масками (и нравится же кому-то жить в окружении такой жути) и странными картинами, забитую книгами вперемешку с фарфоровыми куклами, называет Ларочка. Куклы с осуждением таращат на Андрея круглые зенки из голубого стекла с пронзительными иглами зрачков. Из угла к его ногам тянется хищная тень полированного рояля.

Ковер, прихваченный морозцем, задубел и разворачивается с трудом. Внутри свертка спит она, его снежная королева, Лариса. В волосы набился снег, на белой коже кое-где проступают темные пятна, черные струйки застыли под носом и на верхней губе. Глаза и рот запали, нос, наоборот, вытянулся и заострился, придав женскому лицу сходство с вороньим черепом. Андрей нежно проводит по холодной твёрдой щеке и идет набирать ванну.

Пока Лариса размораживается, Андрей готовит ужин. Ничего такого, обычная жаренная картошка на сале с солеными огурчиками, найденными в кладовке. Вспыхнувшие синие язычки пламени, шкворчание сала на сковороде понемногу заполняют чёрную вымороженную пустоту, образовавшуюся где-то в области живота, согревают. Напряжение, сковывающее Андрея весь день отпускает, и он, почти успокоенный, выключает газ.

Прохладная вода растворяет тонкую корку льда, покрывавшую Ларису Сергеевну. Окоченевшее тело не успело оттаять, но Андрей все же умудряется стянуть с него халат. Яркий свет добавляет контрастности, выделяя фиолетовые метки трупных пятен, цветущих на белесой груди и животе женщины, и Андрей отмечает, что каждый раз их становится больше. Пятна расползаются уродливыми очертаниями островов, сливаясь на бедрах и пояснице в один огромный материк. Сухая кожа лица обтягивает маленький череп и выступающие зубы. Глаза провалились куда-то внутрь и едва выглядывают исподлобья мутноватыми бельмами. На теле же кожи будто бы прибыло, она собирается морщинистыми складками, меняя привычную анатомию человеческого тела. Андрею ясно, что как бы он не заботился о Ларисе, разложение зашло слишком далеко. Некоторое время он рассматривает тело с дотошностью натуралиста, пытаясь принять решение, поднять температуру воды или вынести труп на мороз, потом, решившись, открывает кран и идет ужинать.

Красный абажур бросает узорчатые тени на клетчатые обои и на кружево скатерти, по радио Гурченко выводит:

Я люблю под окнами мечтать,

Я могу, как книги, их читать.

Они, как люди, смотрят на меня…

Андрей открывает форточку и, нарушая все правила, с удовольствием затягивается сигаретой. Смотрит на окна дома напротив. Во многих горит свет, и как-то сразу ясно, за какими из окон живёт счастье, а где нет ничего кроме пустоты и одиночества. За окнами ходят люди. Семьями садятся за столы, что-то помешивают в кастрюлях, смотрят программу «Время», болтают по телефону, смеются, танцуют, ссорятся. Окна как бесчисленные миры, каждый со своей историей. Андрея не интересуют чужие миры, они для него попросту не существуют. Весь мир Андрея умещается в этой квартире, он даже мысленно не может покинуть её пределов.

То замёрзнешь, то растаешь

Поет Пугачёва из пластиковой коробки приёмника, а Андрей, усадив Ларису Сергеевну в кресло, щеткой водит по её волосам, стараясь не задевать уродливую дыру на затылке. Края дыры ломкие, цвета лежалой говядины, что-то неприятное, бледное, сально поблескивает в глубине. Волосы путаются и лезут клочками, но Андрей аккуратен и терпелив. Достав из прикроватной тумбочки пузырёк алого лака, он покрывает им отросшие жёлтые ногти на узловатых артритных пальцах. Какие тени выбрать, зелёные или голубые? Выбор падает на зелёные. Слюнявит карандаш, обводит им верхнее веко Ларисы. Последний штрих — мазок яркой помады, один на нижнюю губу и два, луком Купидона на верхнюю. Отстранившись, любуется своей работой. Что-то вспомнив, бежит на кухню, возвращается с тетрадью. Читает с листа.

Я тебя однажды повстречал

Эта встреча мне судьбою стала.

Но ты «люблю» мне так и не сказала.

Не знаю, как теперь мне быть,

Жизнь без тебя не представляю.

О, если б ты меня могла любить!

Но всё же продолжаю верить я,

Что всё изменится однажды!

Что ты придёшь ко мне любя,

И утолим мы вместе эту жажду!

Отложив тетрадь, Андрей достаёт из шифоньера праздничное кимоно. По лиловому шелку плывут розовые птицы. Несколько капель «Красной Москвы» за уши и на запястья, так всегда делала бабушка Андрея. Склонив голову набок, он рассматривает женщину в кресле. Чего-то недостает, но чего? Звонко хлопнув себя по лбу, несется в прихожую, где хранится огромная соломенная шляпа. Вот так… Нет, немного наклонить — идеально! Сложнее с туфлями. Дряблые, как варёный говяжий язык, оплетенные чёрными верёвками вен, ступни никак не хотят влезать в чёрные лаковые лодочки, и Андрею приходит в голову, смазать их подсолнечным маслом.

Диктор объявляет вечернюю радиопередачу передача по заявкам и ставит Libiamo ne' lieti calici, дуэт из первой сцены первого акта «Травиаты». Лариса, будь она жива, тут же бы признала и отрывок, и исполнителя, Андрей же просто восхищенно качает головой и свистит, поражаясь небывалой красоте сцены, где воедино сплетаются шелк кимоно, волна шляпы, дразнящий запах духов, выбеленная пудрой маска (не хуже висячих над ней африканских) с пламенеющим, зовущим ртом и прекрасная, вьющаяся мелодия. Музыка закручивается в воронку, поднимается к теням высокого потолка сталинки, вместе с музыкой летит ввысь и душа Андрея. Повинуясь внутреннему порыву, он выдергивает из кресла почти послушное ледяное тело и, прижав, кружит, кружит, кружит с ним по паркету.

Потом они долго пьют чай с вареньем из слив, и Андрей, поддавшись на уговоры, наливает Ларочке рюмочку из пузатой зелёной бутылки. Сам он алкоголя не пьет и не одобряет, но соглашается, что в такой волшебный вечер пропустить одну рюмочку не такой уж и грех. Вопреки обыкновению, Лариса не окатывает Андрея полным ледяного презрения равнодушием, а наоборот, ласкова и игрива. Они слушают музыку ( это Чайковский, «Чародейки», объясняет ему Лариса), смеются и болтают о пустяках, и она благосклонно кивает, когда он декламирует ей стихи из тонкой тетрадки. Когда старые часы в гостиной бьют полночь, они перебираются в спальню. Ларочка нежно целует Андрея в губы и сама, без просьб и уговоров, кладёт свою дивную головку к нему на плечо. Так они и засыпают, и Андрей впервые за свою жизнь полностью, безоговорочно счастлив.