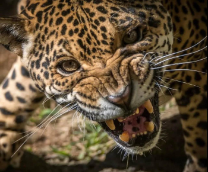

Дальневосточный леопард

720 постов

720 постов

647 постов

104 поста

356 постов

80 постов

76 постов

90 постов

214 постов

382 поста

276 постов

247 постов

189 постов

94 поста

97 постов

282 поста

390 постов

443 поста

67 постов

580 постов

439 постов

184 поста

332 поста

271 пост

100 постов

98 постов

64 поста

262 поста

15 постов

93 поста

63 поста

55 постов

246 постов

143 поста

55 постов

276 постов

20 постов

99 постов

77 постов

11 постов

6 постов

2 поста

3 поста

134 поста

74 поста

29 постов

29 постов

67 постов

1000 постов

2 поста

16 постов

10 постов

32 поста

2 поста

1 пост

46 постов

3 поста

15 постов

Этот дальневосточный леопард не просто разрывает снег - так выглядит маркировочное поведение: зверь оставляет свой запах и таким образом обозначает своё присутствие.

Здесь такие метки словно сами просятся: высокая скала как раз относится к тем особенностям ландшафта, которые привлекают «самых общительных».

При этом пятнистый «болтун» дважды оставил свою метку — возможно, так он хотел сделать своё незримое присутствие ещё интенсивнее.

Видео отдела науки национального парка «Земля леопарда» (Приморский край). Источник

Фото: Медянцев Дмитрий, участник фотоконкурса «Самая красивая страна» отсюда

Порывистый ветер со снегом на перевале «одел» уральские ели в толстый слой плотного снега, превратив их в огромных исполинов.

Место съёмки: Пермский край.

Хотя дальневосточный лесной кот смотрится очень мило, особенно из-за пушистого зимнего меха, он — неутомимый хищник, который ловко добывает мелких грызунов, птиц и даже маньчжурских зайцев.

Особенно это важно осенью: коты нагуливают на зиму жирок, служащий им источником энергии. Ведь зимой из-за глубокого снега им сложнее передвигаться и добывать пищу.

Видео отдела науки национального парка «Земля леопарда» (Приморский край) отсюда

В Московском зоопарке сложилась новая волчья пара — Рада и Ёжка.

После ухода прежнего партнёра, Тарзана, Рада долгое время была в стрессе и почти перестала есть, перейдя на скудную куриную диету. Её новый друг, Ёжка, напротив, всегда отличался отменным аппетитом и даже имел небольшой избыток веса.

Когда их соединили, Рада, глядя на то, с каким удовольствием Ёжка ест, постепенно стала возвращаться к нормальному питанию и даже пробовать новое — например, впервые за долгое время решилась пожевать кусочек яблока.

Чтобы помочь Ёжке прийти в форму, киперы скорректировали его рацион. Волк быстро справлялся со своей порцией и с большим интересом наблюдал, как Рада неспешно доедает свою.

И вот недавно зоологи стали свидетелями удивительного жеста: Рада начала делиться с Ежкой, вынося в вольер куски своей еды и оставляя их для него.

Их история — прекрасный пример того, как поддержка и забота могут помочь преодолеть даже самую сильную грусть и вернуть радость к жизни.

Ёжку три года назад изъяли у контрабандистов, где он содержался в плохих условиях. Специалисты выходили его, разработали специальный рацион и провели курс тренингов для адаптации. Теперь у волка появился шанс на новую жизнь и полноценную пару.

Поверьте, амурский тигр устал не меньше вас: настолько наелся, что даже не может лежать на животе.

Отбросив шутки, надо сказать, что тигр на кадрах не только отдыхает, но и оставляет запаховую метку. После таких «танцев на спине» другие особи, изучив метку, смогут узнать подробную информацию об оставившем её животном.

Национальный парк "Земля леопарда" (Приморский край). Источник

Фото: Ева Кострома отсюда

Бородатая неясыть - вид сов. Новосибирская область.