Зумеры на озоне и полное отсутствие поддержки

Я долго наблюдала за тредом про нерадивых зумеров и думала, что это все стариковское кряхтение, как же я ошибалась.

На часах 20.35 два пенсионера снабжённые инструкцией тщательно проверить товары и особенно стулья из Китая заходят на пункт выдачи, начинают проверять свои заказы, когда мелочи осмотрены под камерой, пенсионеры говорят юной зумерше, что сейчас будем проверять крупный товар, но на часах предательские 20.45 и зумерша уже мысленно дома и вертела и крутила она этих ваших клиентов и прямо после фразы мы "сейчас будем проверять вот этот товар", молча закрывает чек с разбитыми в щепки стульями.

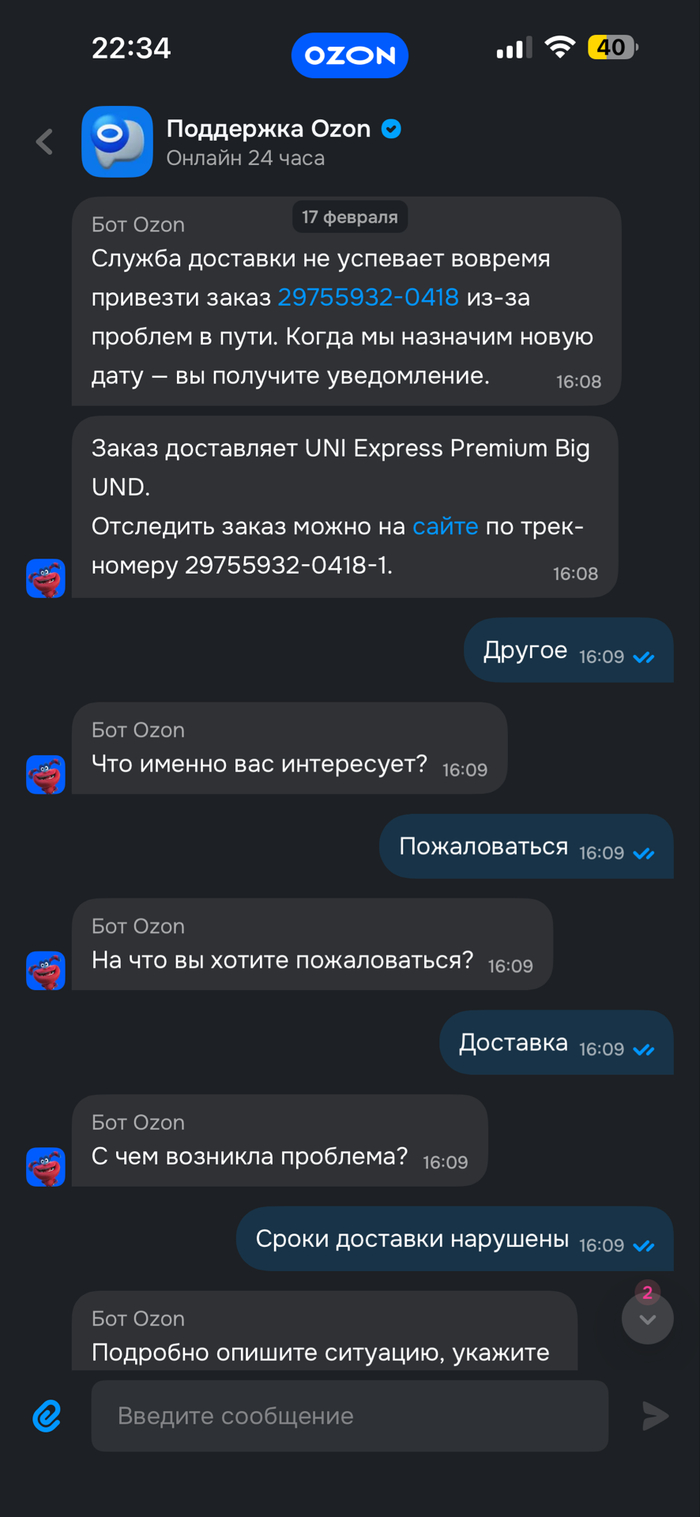

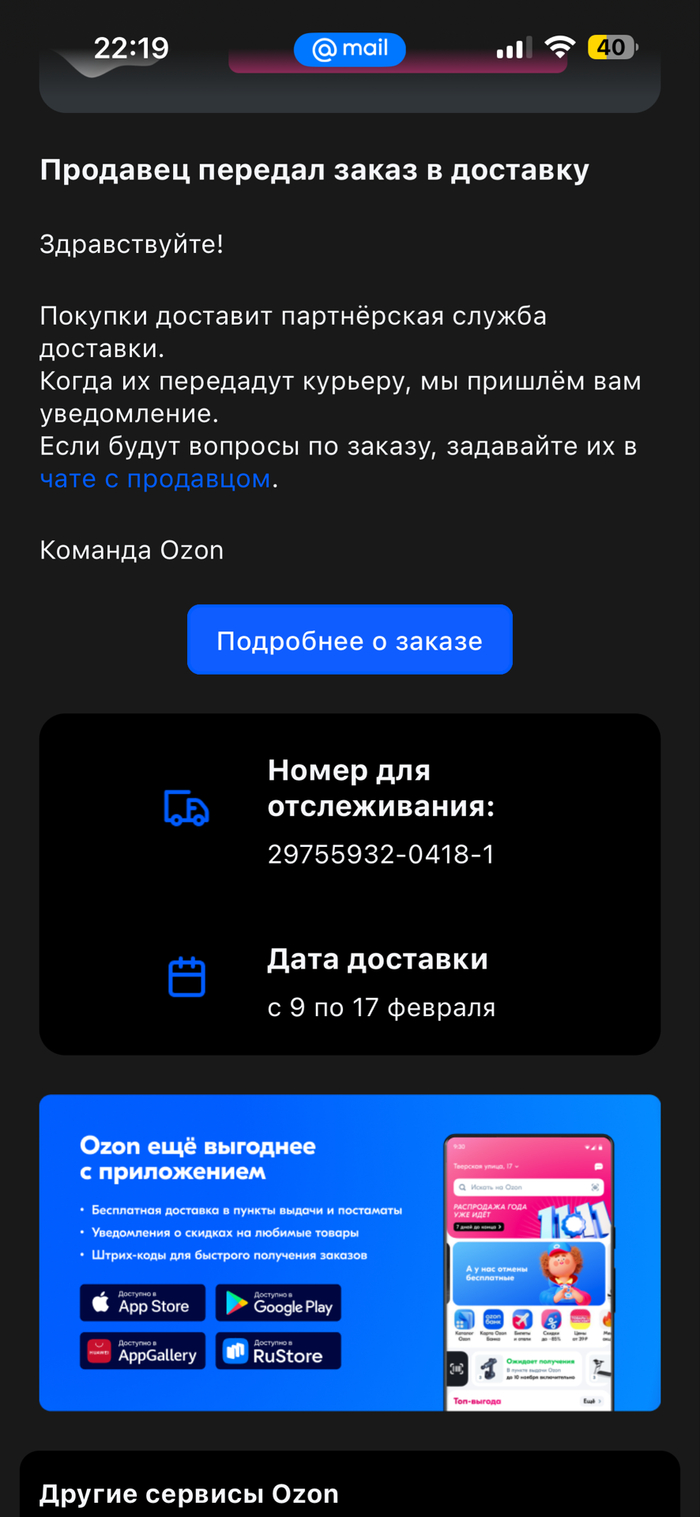

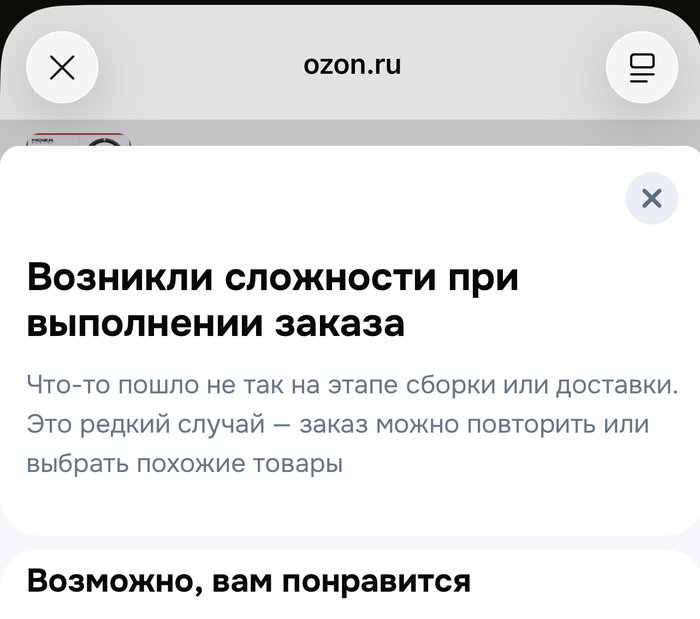

Ни единого шанса проверить товар до выдачи, далее начинаются потрясающие истории, про зависшую программу и "все ерунда", "заявочку одобрят в миг", врёт феерично, зная, что товар из Китая хрен вернёшь.

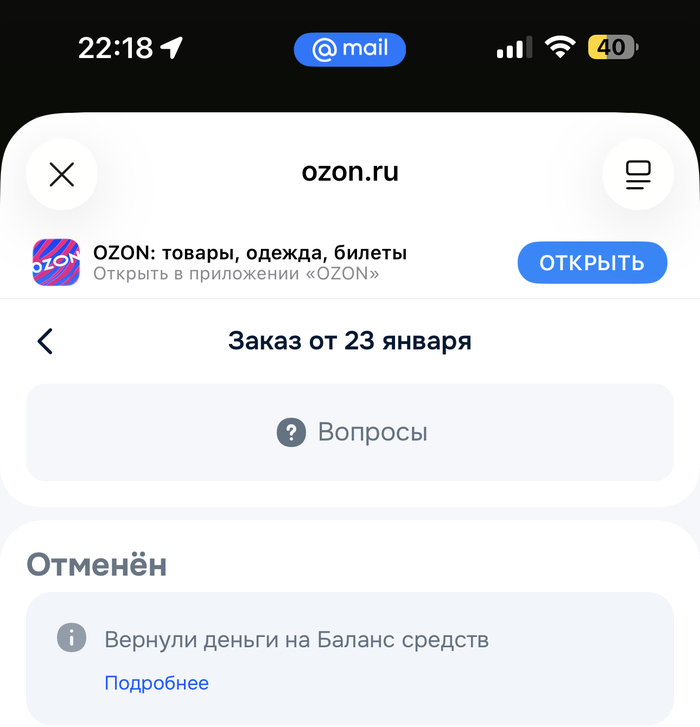

Итог, в комплекте было 2 разбитых стула из двух заявок одобрили со скрипом одну, вторую завернули, озон не видит проблемы, что их сотрудники без согласия клиента отпускают разбитый товар, все у озона хорошо. Профит получен, зумерша не перенапрягалась у нее тоже все замечательно, у китайского товарища сбагрившего щепу за 6200 тоже дела идут не плохо и только 2 пенсионера сидят без стула и без денег, фото стула прилагаю, проблем у стульев по мнению @Ozon, нет. Та самая заявка на возврат и тот стул "в отличном" состоянии (фото попробую закинуть в клиенты 18993309-R20