Управляя светом и спином: новые возможности для межслойных экситонов

Автор: Денис Аветисян

Исследование демонстрирует инновационный метод селективной генерации и контроля хиральности межслойных экзитонов, заключенных в моаровых структурах, с использованием хиральных фононов.

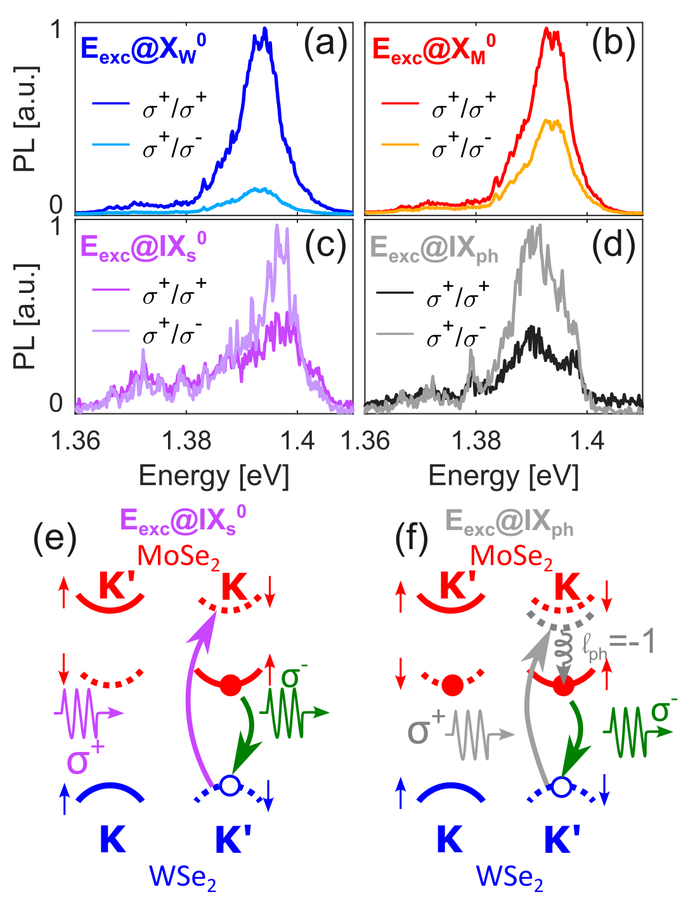

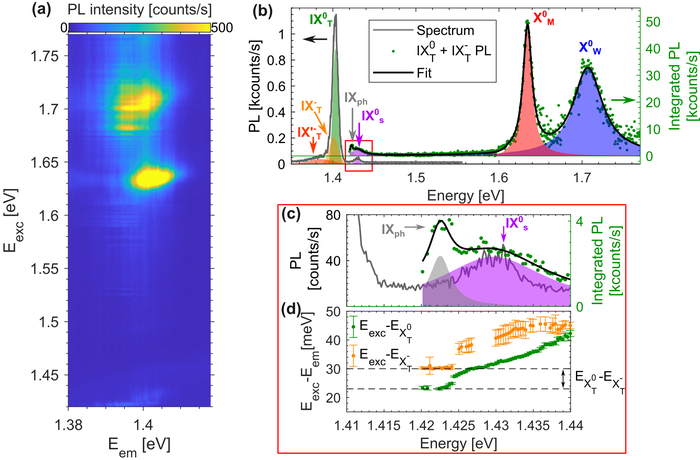

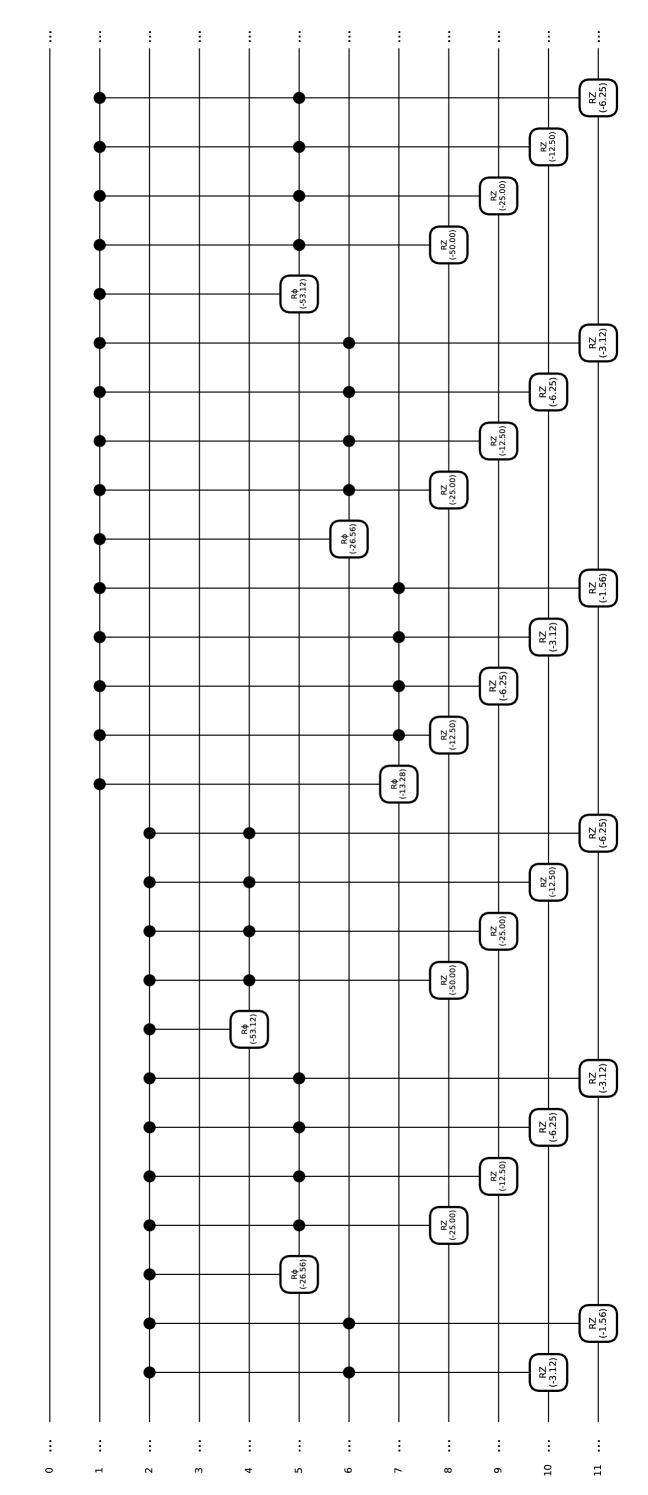

Исследование спектров фотолюминесценции межслойных экситонов выявило, что резонансное возбуждение, настроенное на внутрислойные экситоны WSe₂ и MoSe₂ или на сингулетные межслойные экситоны, приводит к эмиссии, подчиняющейся правилам оптического отбора для прямых электронных переходов, в то время как возбуждение, опосредованное хиральными фононами, вызывает циркулярно-поляризованную эмиссию, отражающую перенос псевдо-углового момента от фононов к экситонной системе.

Фотовозбуждение захваченных межслойных экзитонов посредством хиральных ин-планных оптических фононов открывает возможности для управления их поляризацией и характеристиками излучения.

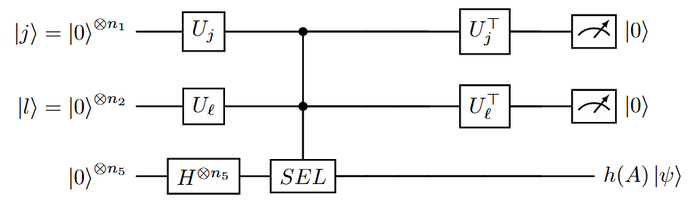

Несмотря на значительный прогресс в управлении квантовыми свойствами полупроводниковых гетероструктур, селективная генерация отдельных экситонов остается сложной задачей. В работе, посвященной 'Photoexcitation of moiré-trapped interlayer excitons via chiral phonons', продемонстрирован новый механизм фотовозбуждения межслойных экситонов, локализованных в сверхрешетках моаре, посредством хиральных оптических фононов. Установлено, что данный процесс обеспечивает контролируемое возбуждение экситонов с определенной хиральностью и узкой спектральной шириной излучения. Открывает ли это путь к созданию новых устройств для спинтроники и квантовой фотоники на основе TMD моаре-систем?

Как создать свет из ничего: Новые горизонты взаимодействия света и материи

Традиционные двумерные материалы, несмотря на свои уникальные свойства, предлагают ограниченные возможности для управления характеристиками возбужденных состояний, известных как экситоны, что препятствует развитию передовых оптоэлектронных устройств. Однако, создание ван-дер-ваальсовских гетероструктур и, в особенности, моаровых суперрешеток, открывает принципиально новые пути для целенаправленной инженерии взаимодействия света и материи. Эти структуры позволяют тонко настраивать энергетические уровни материалов, выстраивая их так, чтобы свет эффективно взаимодействовал с электронными состояниями. Суть заключается в создании периодических структур, где два материала, слегка сдвинутые относительно друг друга, образуют узор, подобный моаровому эффекту, который можно увидеть, когда два экрана накладываются друг на друга. Этот эффект создает области с измененными электронными свойствами, усиливая или ослабляя взаимодействие света с материалом, и позволяя создавать материалы с заранее заданными оптическими характеристиками. Таким образом, моаровые суперрешетки представляют собой перспективную платформу для разработки новых поколений оптоэлектронных устройств с улучшенными характеристиками и функциональностью.

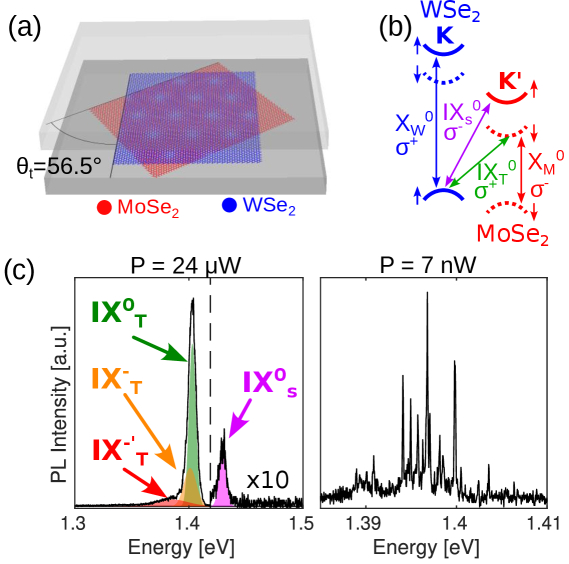

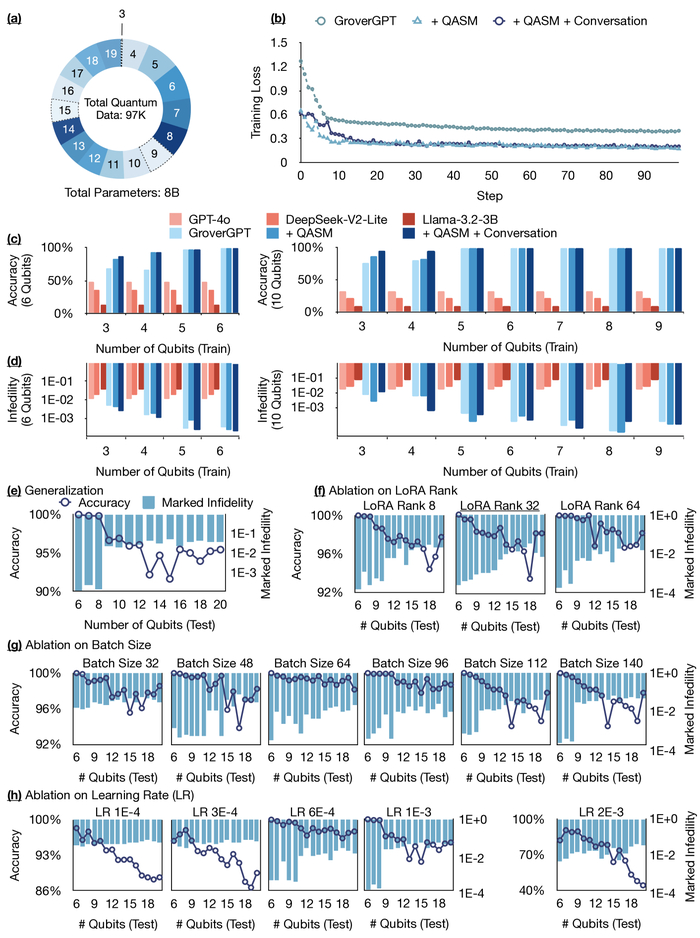

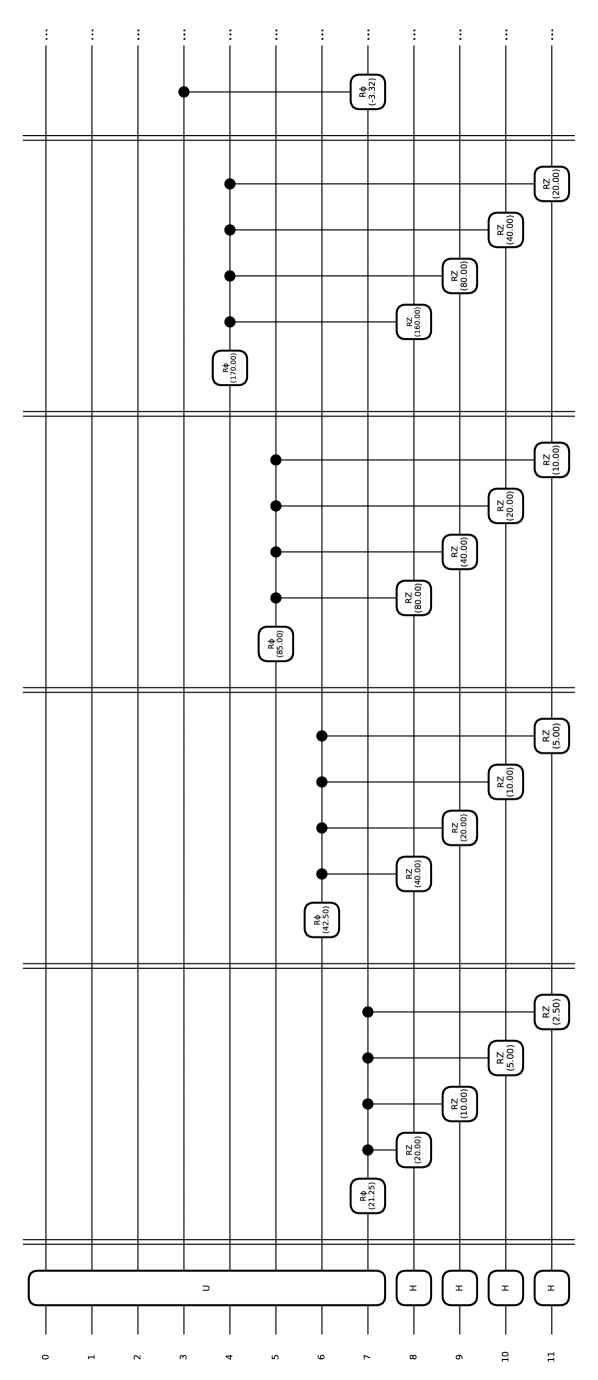

В гетероструктуре из 2H-MoSe2/WSe2, заключенной в hBN, наблюдается выравнивание электронных зон типа II и спин-долинная конфигурация, приводящая к появлению ярких экситонных состояний внутри слоев WSe2 и MoSe2, а также спин-синглетных и спин-триплетных межслойных экситонов, зарегистрированных в спектрах фотолюминесценции при различных мощностях возбуждения P=24mu W и P=7nW.

Межслоевые Экситоны: Квантовые Ловушки для Света

В гетероструктурах, состоящих из слоев различных материалов, формируются межслоевые экситоны - пары электрон-дырка, связанные между собой, но находящиеся в соседних слоях. Особая структура этих материалов создает так называемый «потенциал моаре», который действует как крошечная ловушка для экситонов, заставляя их энергию принимать лишь определенные, дискретные значения. Это приводит к усилению оптических свойств материала, делая его более эффективным в работе со светом. Важную роль в поведении этих экситонов играет величина, известная как фактор Ланде, и явление поляризации долин, определяющие спиновое и долинное состояние экситонов. Эти характеристики открывают захватывающие возможности для создания новых устройств в областях спинтроники и долинной электроники, где информация кодируется не только зарядом, но и спином и долиной электронов.

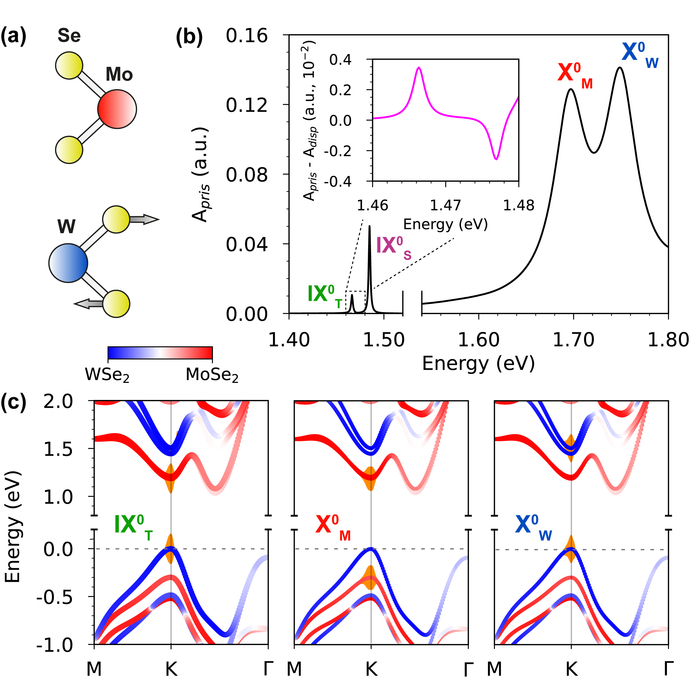

Анализ спектра поглощения гетероструктуры MoSe2/WSe2 показал сильное взаимодействие между межслойными экситонами и колебаниями E′ᵖʳⁱᵐᵉ моды, что подтверждается изменением интенсивности пика IXT0⁰T и картированием экситонных состояний на зонную структуру слоев.

Фононно-селективное возбуждение: ключ к управлению светом в материалах

Традиционные методы возбуждения света в материалах, основанные на прямом поглощении фотонов, зачастую лишены избирательности. Однако существует альтернативный путь - возбуждение с помощью фононов, квантов колебаний кристаллической решетки. Взаимодействие между возбужденными состояниями - экситонами - и фононами позволяет избирательно возбуждать определенные состояния материала. Особую роль в этом процессе играет оптический фонон E'', обладающий уникальным “псевдо-угловым моментом”, который влияет на импульс и поляризацию экситона. Эффективность и избирательность такого фононно-опосредованного возбуждения напрямую зависят от силы связи между экситонами и фононами; в частности, для оптимального результата используется энергия фонона в 23 мегаэлектронвольта. Это позволяет более точно контролировать световые процессы внутри материала и открывает новые возможности для создания оптических устройств.

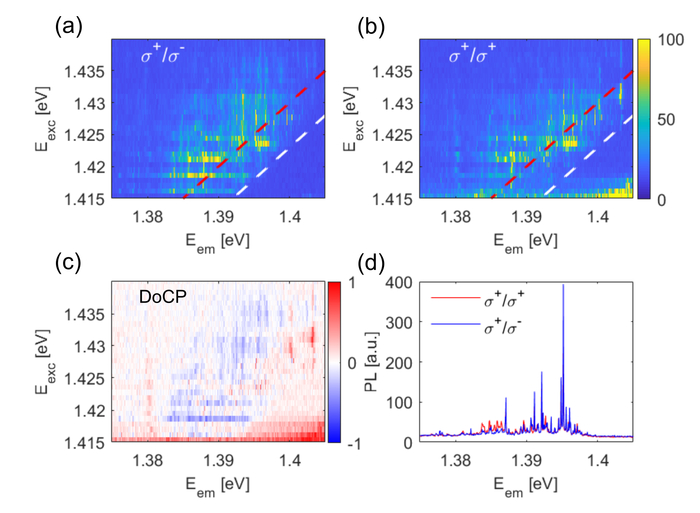

Анализ поляризованной фотолюминесценции, возбужденной циркулярно поляризованным светом σ⁺, показывает, что энергия одиночных излучателей лучше соответствует более низкому уровню энергии Eₑₓc - 30 мэВ, что указывает на формирование трионов, а зависимость доличной поляризации от энергии возбуждения демонстрирует ее зависимость от энергетического положения трионных состояний, подтвержденную примером спектра одиночного излучателя при Eₑₓc=1.4226 эВ.

Управление свойствами экситонов: угол скручивания и поляризация

Исследования показывают, что угол между слоями материала оказывает существенное влияние на поведение экситонов - особых квазичастиц, определяющих оптические свойства. Изменение этого угла приводит к формированию уникального рельефа потенциальной энергии, который, подобно ландшафту, влияет на движение и энергию экситонов. Для точного определения угла скручивания используется метод поляризационно-зависимого генерации второй гармоники, позволяющий получить важную информацию о структуре материала. Неоднородность угла скручивания может приводить к образованию областей с различными свойствами экситонов. В проведенных экспериментах удалось достичь угла скручивания в 56.5 ± 0.8 градусов, что минимизирует образование таких неоднородных областей. Более того, управляя углом скручивания, можно контролировать спиральную поляризацию испускаемых фотонов, что позволяет получить представление об атомной структуре материала и расположении атомов в слоях.

Анализ спектров фотолюминесценции возбужденного лазером образца показал зависимость интенсивности пиков IXT0⁰T и IXT⁻T от энергии возбуждения, которая была успешно аппроксимирована четырьмя лоренциальными пиками, что позволило определить энергии возбуждения для каждого пика.

За гранью основ: к созданию передовых оптоэлектронных устройств

Исследование характеристик особых квазичастиц - экситонов, захваченных в моаровых структурах, стало возможным благодаря использованию конфокальной фотолюминесценции. Наблюдение так называемого антибунчинга фотонов, явления, подтверждающего квантовую природу этих экситонов, открывает перспективы для создания источников одиночных фотонов - ключевого элемента квантовых технологий. Эксперименты также показали, что управление свойствами экситонов возможно через создание устройств с управляемой концентрацией заряженных экситонов, известных как трионы. В ходе исследований была определена энергия связи триона - всего 7 мегаэлектронвольт, что указывает на потенциал для тонкой настройки их свойств. Взаимодействие между материаловедением, контролем над экситонами и технологией изготовления устройств знаменует наступление новой эры в создании передовых оптоэлектронных приборов.

Исследование взаимодействия экситонов и хиральных фононов демонстрирует изящную сложность, скрытую в, казалось бы, простых гетероструктурах. Стремление к управлению спином и оптическими свойствами экситонов через фононное возбуждение - это не просто научный поиск, но и стремление к минимализму в управлении материей. Как заметил Луи де Бройль: «Каждый физик знает, что свет ведет себя то как волна, то как поток частиц». Эта двойственность отражает саму суть изучаемых явлений - волновые свойства фононов, взаимодействующие с корпускулярной природой экситонов, создавая новые возможности для контроля над состоянием вещества. Ясность - это минимальная форма любви, и в данном исследовании она проявляется в стремлении к точному пониманию фундаментальных взаимодействий.

Куда Ведет Дорога?

Представленная работа, несомненно, открывает путь к управлению хиральностью межслойных экситонов в гетероструктурах. Однако, стоит признать, что избирательное возбуждение посредством хиральных фононов - это лишь первый шаг. Более глубокое понимание механизмов релаксации, особенно влияния дефектов и примесей на когерентность экситонов, остается критически важной задачей. Стремление к совершенству в этой области заключается не в увеличении числа параметров, а в их радикальном сокращении - в выявлении истинных степеней свободы, определяющих поведение системы.

Очевидным направлением для дальнейших исследований является поиск новых материалов, в которых хиральные фононы проявляют более сильное взаимодействие с межслойными экситонами. Важно также рассмотреть возможность использования этого механизма для создания спиновых токов и других когерентных эффектов. Попытки усложнить схему, добавив дополнительные слои или управляющие поля, неизбежно приведут к увеличению шума и снижению точности. Истинный прогресс заключается в простоте и элегантности.

В конечном итоге, задача состоит не в создании искусственных структур, имитирующих природные явления, а в понимании фундаментальных принципов, управляющих поведением материи. Каждый комментарий к коду - это признание его несовершенства; каждая добавленная функция - потенциальный источник ошибок. Совершенство - это исчезновение автора, растворение в объекте исследования.

Полный обзор с формулами: lospopadosos.com/upravlyaya-svetom-i-spinom-novye-vozmozhnosti-dlya-mezhslojnyh-eksitonov

Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2512.21125.pdf

Связаться с автором: linkedin.com/in/avetisyan