Четвертый рейх

Человеческая цивилизация спасется в XXI веке, в том числе и при нашем активном участии, но только если, прошу прощения, будет «много букав» Газета «Суть времени» №660 / 12 февраля 2026

Передача «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» 6 февраля 2026 года

Анна Шафран: Здравствуйте, друзья, это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствую Вас!

Сергей Кургинян: Здравствуйте, Анечка.

Анна Шафран: Очень хотелось бы с Вами обсудить нашумевшую тему, которая не сходит с лент в информационном пространстве, а именно инкорпорация Гренландии в США. «Что же будет?» Об этом многие рассуждали и рассуждают. Если рассматривать этот вопрос, скажем, как меру коллективной защиты этого острова со стороны НАТО от России, от КНР — в принципе, довольно удобная конструкция для того, чтобы объяснить отторжение этой территории от Дании. Все это вполне себе благопристойно выглядит для Евросоюза и НАТО именно в таком виде. Или все-таки не совсем так? Вот об этом хотелось бы поговорить. Вот об этих разбирательствах внутри Североатлантического альянса, и к чему они могут привести.

Сергей Кургинян: Я бы хотел начать с того, что определенный тип проблем, очень важных, никак не укладывается в систему столь излюбленных сейчас блицев. Я говорил уже об этом. «Давайте все сформулируем за три минуты»… Но есть темы, которые не формулируются за три минуты. Или они формулируются глубоко искаженным образом. А темы это достаточно крупные и опасные. Одна из главных таких тем, наиболее сложных, — это Гренландия.

Начнем с самого простого: хотя бы как минимум мы же должны понимать, как это выглядит исторически. Потому что в противном случае получается, что Трампу какая-то шлея под хвост попала, что он хочет захомутать Гренландию в силу экзотичности своей натуры. Но это же не так!

Первый раз американцы начали разговор — я сейчас говорю о чисто практическом уровне — о Гренландии ровно в тот момент, когда они купили Аляску, в 60-е годы XIX века. Их госсекретарь, купивший Аляску, сказал, что надо бы подумать об Исландии и о Гренландии. Просто взять их и аннексировать или что-то с ними сделать, потому как очень нужны. Нужны они, конечно, были не столько сами по себе, сколько для того, чтобы так обложить со всех сторон Канаду, чтобы потом и ее можно было тоже захомутать. Но это был серьезный разговор на уровне госсекретаря: Аляску-то купили и предлагали сделать то же самое с Гренландией, Исландией и так далее.

Уходит вроде с экрана эта тема в 1869 году и появляется в 1910-м, когда уже другие люди говорят: давайте мы как-нибудь все купим или обменяем. Дадим Дании что-нибудь на Филиппинах, а Германии где-то что-то еще, а в результате каким-то способом сделаем так, чтобы нам это досталось. Значит, Гренландия — это навязчивая мысль.

Оборона Гренландии во Вторую мировую — это отдельный вопрос. Дания нейтральна, хотя потом ее немцы тем не менее оккупируют, и надо что-то делать. И в ходе всей Второй мировой войны эта тема не прекращается. В 1946 году опять говорится о покупке Гренландии, если мне не изменяет память, за 100 миллионов долларов золотом. И после этого начинается новая серия всей этой дребедени. Как говорится, «и такая дребедень целый день» — веками.

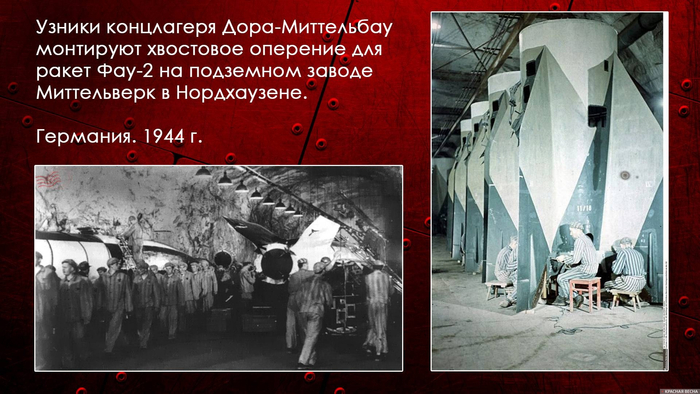

Заявляется, что должна быть построена фантастическая американская база в Гренландии. Невероятная база, которая должна создать абсолютное ядерное ракетное преимущество Соединенных Штатов над СССР. Дело не в том, что это говорится. Дело в том, что это начинают делать. Это делается в глубочайшем секрете от всех! Создаются колоссальные подземные территории, в которые должны были поставить невероятное количество тогдашних «Поларисов». С тем, чтобы один раз на эту кнопку нажать — и всё! А это надо было сделать так, чтобы даже если начнут атаковать в ответ, то ракет нужно будет слишком много, а у СССР их столько нет.

Это не рассуждения журналиста, не пиар Трампа. Это был огромный проект, про который стало известно только тогда, когда его закрыли. С какого-нибудь 1958 года они инженерные войска бросили в Гренландию, и те начали там рыть. Сколько они там в итоге нарыли — вопрос отдельный, но хотели сделать что-то невиданное. Огромный подземный город, ядерные станции, которые это все снабжают энергией, колоссальных, невиданных объемов база. Это же все тоже было задумано, причем уже в 1950-е и 1960-е годы. Таким образом, тема Гренландии все время фигурирует в актуальной политической повестке.

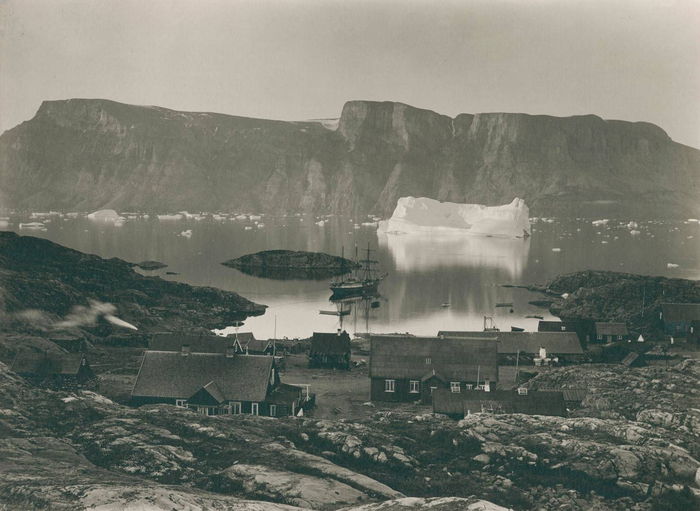

Миссионерская площадь Nordstjernen (Северная звезда). Позже это место стало известно как станция Туле, или на гренландском Уумманнак. 1910

Даже просто если посмотреть исторически, мы уже полтора столетия наблюдаем, как американцы работают с Гренландией. То, что при Трампе это сильно активизировалось, это другой разговор, но факт остается фактом.

Второе. Просто самые практичные вещи для начала — второй уровень всего этого. Кто вкладывается в эту Гренландию? Всё, что только можно себе представить как будущее олигархическое правительство мира, — оно все в Гренландии. Всё! Маск и Тиль, глава «Амазона» Безос… — да кто угодно! Если начинать смотреть, кто туда вложился, то получится, что это конгломерат тех триллионеров, которые сейчас претендуют на нечто большее, чем обычное место олигархии внутри политического управления. Они говорят уже о большем!

А о чем они говорят? Почему они в это вкладываются? Потому что они хотят создать там свободную олигархическую территорию. Они, разумеется, не называют ее олигархической. Это должен быть такой материк высоких технологий и место, где настоящими полноценными хозяевами огромных пространств станут именно эти олигархи. Все говорят: «глубинное государство», то да се, Трамп… Вот оно — глубинное государство, выходящее на поверхность! Оно где на нее выходит? В Гренландии.

Дальше — о чем они там мечтают? О супертехнологиях как основе какой-то совершенно другой территории. Одновременно говорится: «А мы там будем испытывать то, как будем жить на Марсе и на других планетах». Это все говорится всерьез. Ничего в этом нет, кроме факта. Просто для того, чтобы эти факты перечислить и осмыслить, нужна длинная передача. Олигархическое направление и история конкретного американского посягательства на Гренландию, начиная с покупки Аляски — они вместе!

Покупка Аляски не существовала сама по себе. Она тут же, тут же соединялась с Гренландией, Исландией и так далее. И не останавливалась! Чисто территориальное дело.

А дальше начинаются вот эти базы в Гренландии, что начали делать, во что вложили деньги, уже инженерные войска туда начали заходить с тем, чтобы рыть, и начали рыть. Это нечто неслыханное, эта подземная штука, ну действительно как подземная страна, которая должна была одним ударом уничтожить Советский Союз и все прочее. Из песни слов не выкинешь, это же тоже есть, и для того, чтобы посмотреть, кто и как вкладывается в Гренландию, не надо же медитировать. Надо просто открыть соответствующие накопленные тобой сведения, открытые данные, посмотреть и увидеть — все там! Все олигархи в гости будут там и запируют на просторах Гренландии.

Дальше возникает вопрос, который сейчас только начинает обсуждаться серьезным образом. Вот говорилось, с подачи Киплинга, который был крупным английским разведчиком, что XIX век — это век Great Game, Большой Игры, тогда имелись в виду Персия, Афганистан, Индия, различные пути и все прочее. Кто сейчас говорит о том, что Great Game XXI века — это Арктика? Это Бэннон говорит, который в сложных отношениях находится с Трампом, но из его обоймы не выходит. Когда обсуждаются силы, существующие внутри всего этого трамповского конгломерата, то там есть христианские консерваторы, постепенно дрейфующие от евангелизма к радикальному католицизму — очень, кстати, показательный дрейф, — первая сила.

Вторая сила — Бэннон, который сильно-сильно, между прочим, запал на Юлиуса Эволу, друга Гиммлера, который после краха Третьего рейха все время занимался проработкой «четвертого рейха». Юлиус Эвола — это человек героический в определенном смысле: он поехал к Гиммлеру и Гитлеру со своими идеями, он был радикальнее Муссолини, попал под бомбежки, с тех пор все время в инвалидном кресле был, и он в этом инвалидном кресле объездил Европу, он неофашизм строил до конца жизни, и он для Бэннона (которого считают второй силой после христианских консерваторов) является безусловно культовой фигурой.

Анна Шафран: Сергей Ервандович, мы остановились на Большой Игре уже XXI века…

Сергей Кургинян: Бэннон говорит прямо: Большая Игра XXI века — это Арктика. Я просто объясняю, что первая сила, которая в «трампизм» входит, — это христианские консерваторы. Но эта сила, по масштабу крупная, но, во-первых, сама двусмысленная, а во-вторых, она не насыщена той темной волей, которая Западу необходима. Она «обо всем хорошем» в основном говорит.

Вторая — это уже Бэннон, и вот там Юлиус Эвола и все, что с ним связано. И я хочу подчеркнуть, что достаточно просто посмотреть 5–7 книг Юлиуса Эволы, чтобы понять — это и есть главная фигура продвижения оккультного гитлеризма, возникшего, по существу, после 9 мая 1945 года. Не было такого прорисованного оккультного гитлеризма до этого. Его продвигало несколько людей и, конечно, самый мощный из них — Юлиус Эвола. А дальше с ним вместе Мигель Серрано, Савитри Деви и так далее, там была целая группа людей, и вот он — кумир Бэннона, а Бэннон — это вторая сила у Трампа. Он был совсем ему близок, потом они как-то разошлись, но никуда Беннон особенно не отодвинулся и очень готовится к тому, чтобы снова бороться за Трампа. Может быть, он чуть-чуть более с причудами, но это крупная фигура, это не какой-нибудь экстатичный журналист, это политический деятель.

А третья сила — самая мрачная и самая крупная, если помножить насыщенность на объем и на финансовые капиталы — это, конечно, так называемое темное просвещение, технократы Кремниевой долины и других мест. Это люди, которые говорят, что на самом деле эпоха демократии завершена, необходимо строить чистую технократию, а демократия — блеф. Власть в технократии должна быть у тех, кто соединяет новые технологии и деньги. Власть эта должна быть абсолютной и абсолютно недемократической. А по своим идеям это в сторону нацизма гораздо круче повернуто, чем Бэннон. Еще круче! Они очень крупные, все вместе. Кто говорит о Гренландии? Они! Это им нужна Гренландия!

Соответственно, вопрос заключается в том, что, конечно, Трамп хочет каких-нибудь громких побед: еще территорию взял, присоединил и так далее. Но, во-первых, он наследует вполне определенную линию. Во-вторых, он танцует под дудку тех, кто являются хозяевами этого самого «трампизма». В-третьих, они уже деньги вкладывают. И в-четвертых, это все огромная история. Подчеркиваю, я излагаю только практическую историю. Вот она, на поверхности, вот она лежит! Посмотрите, не бойтесь, что будет «много букав». Тут есть во что всмотреться!

Следующее направление — это сама эта Арктика. Глобальное потепление — в каком-то смысле оно есть, а в каком-то — нет… Там с Гольфстримом что-то происходит, а вовсе не с тем, что «от пукания коров» климат становится жарким. Вроде вот сидим, видим, что зима как зима, правда?

Анна Шафран: Зима серьезная!

Сергей Кургинян: Однако, как бы там ни было, но эта тема существует. И мы не можем не обратить внимание на то, что эта тема существует, в том числе в Российской Федерации. И что президент Путин об этом много говорит. И что к 500-летию Северного морского пути начинаются все новые и новые действия. И что мы-таки строим новые ледоколы. И мы совершенно не хотим упустить Северный морской путь.

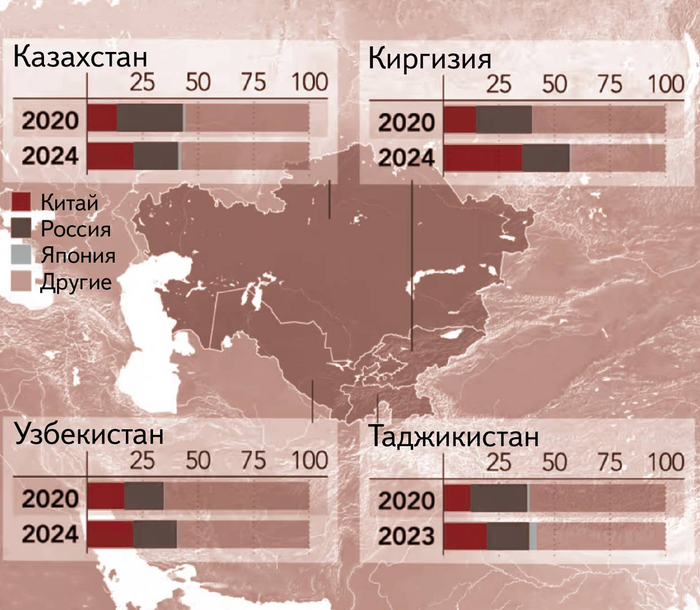

А поскольку мы дружим с китайцами, то и китайцы туда начинают заходить. А есть же еще и Северо-Западный путь. И по нему уже кораблик проплыл торговый, показав, что это быстрее, чем через Панаму. Это же тоже существует.

Если Первая мировая война началась вокруг железной дороги Берлин — Багдад, которая была опасна тем, что Германия завоюет там позиции, то вокруг нынешних транспортных путей идут такие войны, что дальше некуда! Но ведь эта база гигантская с городом подземным и всем прочим — это же тоже война! А Северный морской путь и этот Северо-Западный путь — они же все не только ледокольными хозяйствами занимаются. А еще и спутниковым обеспечением! И считается, что без особой концентрации спутниковых сил невозможен контроль за этими приполярными трассами.

Значит, это все начинает сплетаться в гигантский узел — исторический, с мечтой технократов о постдемократии, военный, «путевой»… И все вместе это — Гренландия!

А теперь, если это все обсудить, то надо обсуждать и дальше.

Кто же там был особенно силен в части того, что Гренландию вынь и подай — любой ценой? Перед тем, как это сказать, хочу заметить, что вот эти технократы, которые хотят там разместиться и мечтают о конце эры демократии, они действительно перегруппировывают силы, они-таки хотят взять под контроль Канаду.

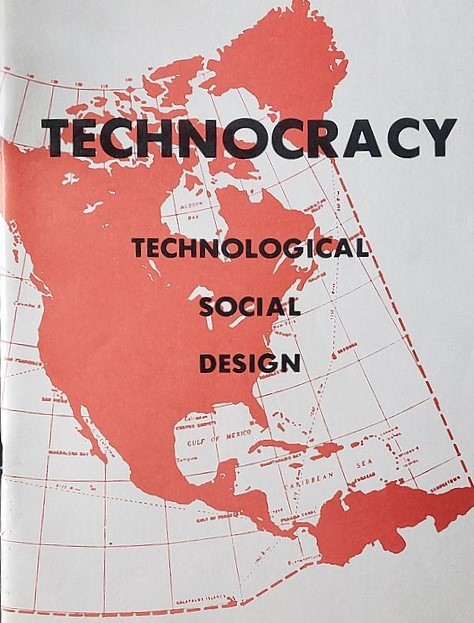

Обложка книги «Технократия: Технологический социальный дизайн» Мэриона Кинга Хабберта, изданная компанией Technocracy Inc. 1933

Гренландия — это только первые малые ставки на пути к Канаде, которую надо сделать штатом. Трамп об этом говорит, а у Илона Маска есть дедушка по материнской линии, Джошуа Холдеман, который возглавлял технократическое движение и который говорил, что Гренландия, Канада, Исландия, Мексика — это будущая Америка, она будет технократическая и взлетит на такую техническую высоту, с которой все остальные страны окажутся под ее господством! Что для этого господства надо Америку лишь поднять на несколько порядков наверх, и тогда все будет тип-топ. Зачем сидеть во всех этих Афганистанах и еще черт знает где? Надо самим подняться так, чтобы достичь этой невероятной технической мощи, чтобы она была, как у инопланетян — другая совсем!

К вопросу об инопланетянах: вроде Трамп собирается по ним выступать, если мне не послышалось, мы летом должны будем что-то услышать? *

Так вот, они говорят: «Мы станем этими „инопланетянами“! Мы так поднимем техническое развитие, что никто нам не нужен будет, все будут лежать у нас под пятой чисто технически!»

Эта идея тоже требует Гренландии, и уже не самой по себе, а как плацдарм, чтобы обложить с разных сторон Канаду, пригнуть ее, начать ее делить на части, а потом любой ценой завоевать. Это новая эпоха. Это делают не люди, которые пришли на сколько-то лет и находятся в очень преклонном возрасте. Это делает кластер — гигантский! Который наступает, который заявляет, что «дальше действовать будем мы», как пелось в песне Цоя. И он-то имеет для этого основания, в отличие от Цоя: там есть кому действовать!

У них давний прицел, и этот прицел идеологически окрашен, он фундаментально антидемократичен, он очень сильно связан с действительным, рафинированным неонацизмом, с его оккультной частью, к которой я хочу перейти. И это не только очень сильный Эвола, который на инвалидном кресле объездил весь мир, сделав себе на этом репутацию, и не только то, что связано с Бэнноном. Это и другие силы!

Анна Шафран: Мы начали разговор о Гренландии, перешли в целом на Арктику. О Канаде сейчас пару слов сказали. Вы, Сергей Ервандович, подобрались к главной теме — теме неонацизма, который непосредственно связан с оккультной тематикой…

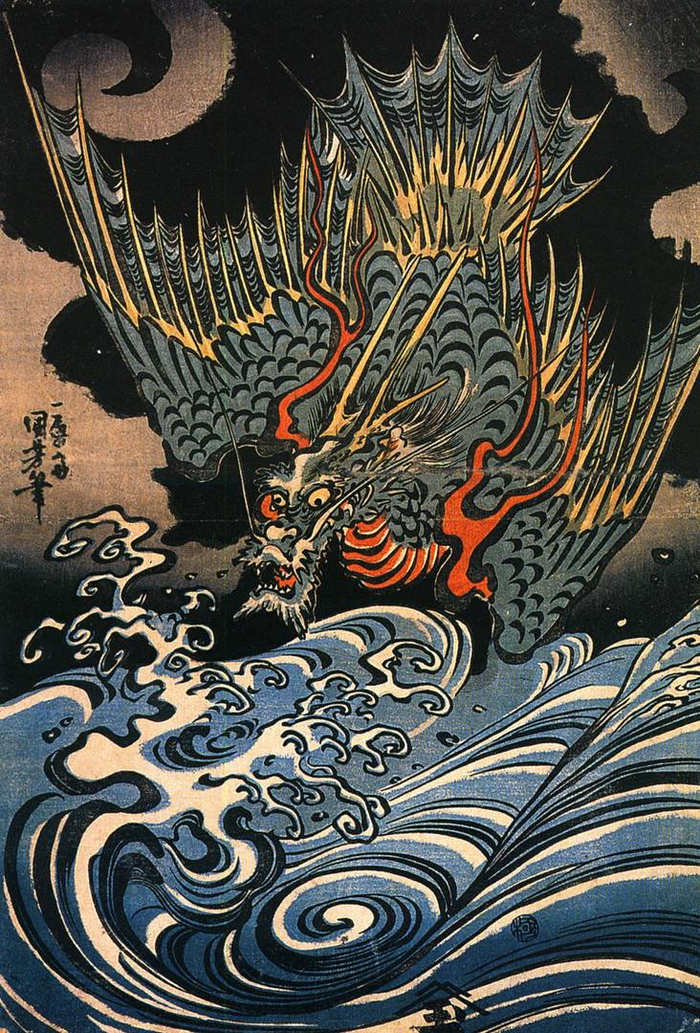

Сергей Кургинян: Мы же понимаем, что Гренландия — это абсолютно особое оккультное место. У истоков собственно оккультного гитлеризма находилось общество «Туле» — мистическое общество, очень элитное, которое адресует к мистическим северным территориям. Большую роль в этом обществе играл Карл Гаусгофер, немецкий генерал. Считают, что он маг, а Гитлер — медиум. Он начал свою карьеру в Японии, где вступил в некое тайное общество «Зеленого дракона». Это не конспирология, это точно.

А вот другое дело, что происходило с этим «Зеленым драконом» в Российской империи. Цитируются некие сказанные перед смертью фразы императрицы Александры (которую моя двоюродная прабабушка, урожденная княжна Мещерская, всегда называла Алисой Гессенской, и никогда иначе): «Inconnu, you were absolutely right. That’s the Green Dragon»** — «Вы правы, это „Зеленый дракон“ (которым я слишком увлеклась)». Но она же адресует это мэтру Филиппу, который уже умер, — главе ордена мартинистов. И вот эта моя близкая родственница при церкви жила все советские годы и всех ругала — и Ленина, и Сталина, кавказцы, евреи тоже не нравились — ну ей мало кто нравился. Как говорилось в советскую эпоху, очень реакционная была женщина. И очень страстная. Но представьте, Романовых ненавидела больше всего, говорила: «Преступники, погибель России» и все прочее.

Ну вот, она говорила: «А кому она писала это письмо? Покойнику? А что она в письме говорила? Она говорила, что увлеклась „Зеленым драконом“ — Распутиным, Бадмаевым и всем прочим. И что в этом причина гибели“. Но „Зеленый дракон“ — это Гаусгофер и общество „Туле“, и — Гитлер. Правильно?

А база в Гренландии, как называется, американская? Она так и называется — «Туле».

А что такое это Туле? В чем его мистическая история? Оставим это общество, связанное с Гитлером, — это одно. А где корни всего этого и Гренландии?! Где это все, если перейти от обычных рассуждений на те, которые, я Вас уверяю, для всей этой технократической олигархии, триллионеров, важнее, чем деньги! Там мистика играет роль не меньшую, чем деньги. Они это очень хорошо соединяют. Они и бабки делают, и мистикой занимаются.

Ну так Гренландия — абсолютно особое место! Там у всех виде́ния. Там высаживаются потусторонние силы. Там древняя Гиперборея и, соответственно, самые-самые главные силы, которые должны в итоге опять завоевать мир!

Где примерный исток этого? Это тоже требует очень короткого экскурса. Когда Ивану Грозному понадобилось создать разведку для взаимодействия с королевой Елизаветой I, которую, как, надеюсь, помнят, он хотел заполучить в супруги, он поручил это Борису Годунову — и сказал, что разведка эта должна быть такой же, как у Джона Ди.

Джон Ди был главным разведчиком королевы Елизаветы I. Как она его называла? Она его называла «агент 007». Поэтому, когда Флеминг пишет все эти истории про Джеймса Бонда, он прямо адресует к Джону Ди, и женщина, которая там названа М — это по сути Елизавета I.

Этот Джон Ди был выдающимся оккультистом, астрологом и, повторю, главным агентом королевы. В этой стратегической английской разведке крутились все! Это Шекспир. Это Даниэль Дефо. Это Джонатан Свифт. Это Редьярд Киплинг. Это Сомерсет Моэм. Все они — и есть вот эта стратегическая разведка.

А основоположник ее, в первом приближении, Джон Ди, который занимался енохианской магией. У него был медиум Келли, который имел канал, как сейчас говорят, с потусторонним миром и записывал видения.

Грозный сказал Годунову создать такую же разведку. Из кого? На тот момент Ливония была завоевана, и Годунов стал создавать с подачи Грозного эту стратегическую разведку из ливонских рыцарей, которых он перевез сюда — с тем чтобы они «работали на заграницу». Такая СВР, как бы сейчас мы сказали. Руководил всем этим такой Роман Бекман, исторически это мой предок. Тут из песни слов не выкинешь. Он как раз взаимодействовал с этим Джоном Ди по линии Елизаветы I. До сих пор не понимаю, почему опубликовано только одно письмо, где Иван Грозный, обидевшись, что Елизавета ему отказывает, называет ее «пошлой девицей». А другие?! А что такое вообще была Московская компания, созданная этой Елизаветой? Как она связана с Северным морским путем?

Так вот, Джон Ди грезил Гренландией! Он же еще картографом был, помимо всего прочего. Он для первых путешествий туда создавал карты. А почему на нее должна была иметь собственность Англия, а теперь претендует Америка? А потому что там были территории короля Артура, которые носили опять-таки священный характер. А поскольку король Артур — это английский король, то Британия имеет на них право. Я цитирую Джона Ди, который одновременно занимался этими путями, картографией, астрологией, енохианской мистикой и так далее, и который грезил Гренландией!

Значит, если мы берем короткий, в полтораста лет всего, путь американского движения к Гренландии от эпохи приобретения Аляски и до Трампа, то за этим отрывком есть совсем другой отрезок истории — от Джона Ди, от этой его стратегической разведки, где вот вынь и положь Гренландию! Она ему невероятно важна. Оккультно, транспортно, территориально и как угодно.

Это все сплетается в огромный узел. Все остальное тут «отдыхает». Все эти трамповские дела на Ближнем Востоке. Все эти его постоянные «туда-сюда» на Украине. Все преступления в Венесуэле — все отдыхает по отношению к Гренландии! Ибо это не момент и не блажь Трампа. Это огромная история, имеющая особое значение в XXI веке в связи с арктическими путями и в целом с Арктикой. Которая неизымаема из темы захвата Канады и всего прочего. А вы видите, что это идет полным ходом. Которая неизымаема из постдемократического движения Америки, из этого «темного просвещения», которое, опять-таки, насквозь оккультно. Это огромный конгломерат идей и людей, и Трамп для них — очень важная фишка: он дает им легализоваться.

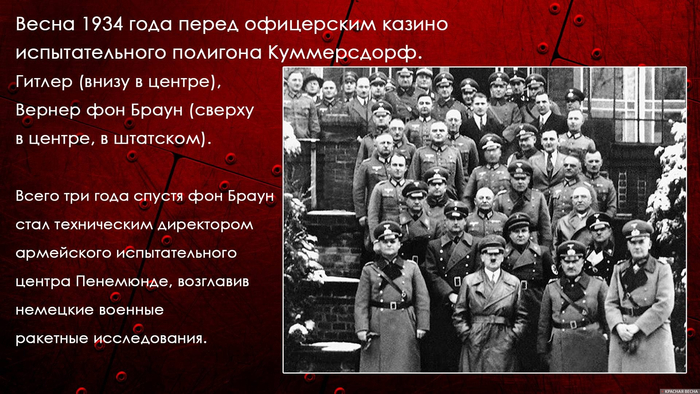

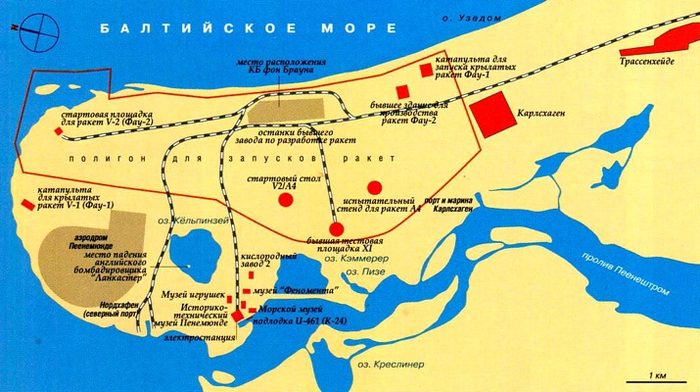

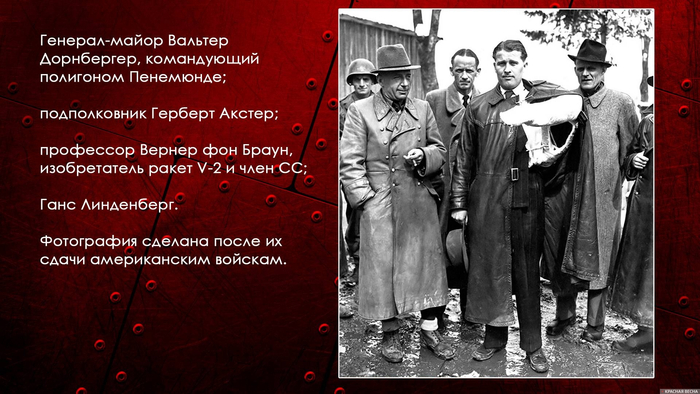

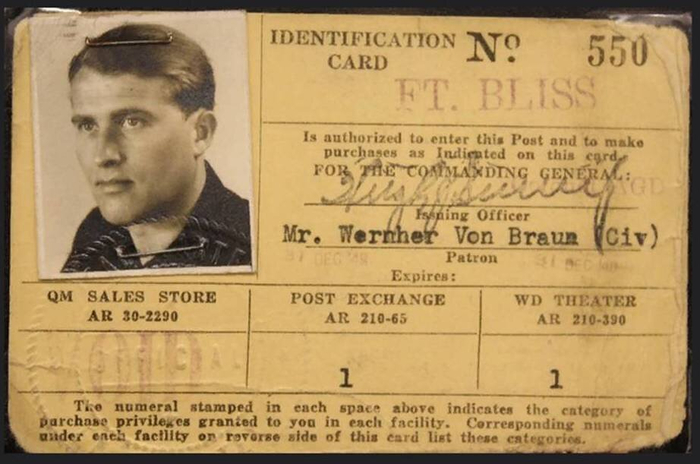

И они начинают движение. Это только начало! Но хотят-то они не отдельной территории, которая войдет в США штатом. Они хотят отдельного государства в государстве, которое начнет действовать, за счет своих действий захватит Соединенные Штаты и установит диктатуру. Внутри этой диктатуры декларируется власть технократии, но вся эта технократия в духе Вернера фон Брауна! Дедушка-то этого Маска, кем занимался? Вернером фон Брауном!

Откуда это имя — Илон? Это император Марса в фантастическом романе Вернера фон Брауна. А эту литературу что, широко издавали? Нет. Она была достоянием неких узких групп. Мы имеем дело с расползающимся большим многомерным пятном, на оси которого находится Гренландия.

И тут что добыча полезных ископаемых, то есть «бабки», что своя территория, то есть власть, соединенная с «бабками», что война, что арктические пути, что новые спутниковые системы, что Джон Ди, король Артур и все прочее, что история реальных покупок Гренландии, что постдемократическое развитие — оно все существует вместе! Натурально.

И когда говорится, да что там этот оккультизм Джона Ди? Ну я вас умоляю! Джон Ди создал эту разведку. Енохианская магия стала основой стратегической разведки Великобритании.

Годунов и его группа следили за этим. Взаимодействовали с этим. Одновременно с этим вели свою игру — в ту эпоху! А кто был главным магом и врачом Михаила Романова? Который был невеликого ума, как все знают, но очень любил оккультизм. Кто был главным-то при нем? Артур Диев. Кто такой Артур Диев? Это сын Джона Ди. Главный врач и маг у истоков романовской династии! А что, если через эту призму посмотреть на конец династии и на это «you were absolutely right, that’s the Green Dragon»?

Мы имеем дело с непрекращающимися, длинными потоками игры. Соединяющей в себе мистику, оккультизм и прагматику, а не разделяющей их на части! Которая ведется столетиями и столетиями. Корнями своими уходит действительно куда-то в этот Авалон и все прочее. Которая очень сильно раскрутилась в момент, когда возникли общество «Туле» и Гитлер. Игры, апологетом которой был Гесс, полетевший в Англию договариваться, чтобы Англия с Германией не воевали. И полетел-то он туда тоже по линиям этой стратегической разведки. И его потом посадили в тюрьму — так, чтобы он пикнуть не мог о том, что там действительно было. С его «неудачным» полетом гитлеризм развернулся в другую сторону.

Мы имеем дело с очень многомерной вращающейся конструкцией, в которую надо смотреть, оценивать ее трезвым взглядом, не зарываясь в какие-то мистики, но видя, как там это делают, и понимая, что они делают. И тогда, возможно, человеческая цивилизация спасется в XXI веке, в том числе и при нашем активном участии, но только если, прошу прощения, будет «много букав». А иначе кто-нибудь пискнет, что это трамповская прихоть, кто-нибудь — что это экономика, кто-нибудь — что это морские пути, кто-нибудь — что это война, а вместе это собрать будет слишком трудно, потому что очень хочется не напрягать извилины. Но хочется или не хочется — а напрягать придется.

Анна Шафран: Спасибо Вам большое за «много букав», Сергей Ервандович, и за то, что у нас есть такая возможность.

Сергей Кургинян: Да, благодаря Вам.

Анна Шафран: Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени» был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч.

* — Дональд Трамп совсем скоро собирается объявить самую важную новость в истории человечества. Речь идет об НЛО. Об этом пишет британская газета Daily Star. В материале издание ссылается на слова британского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли. Он, в свою очередь, заявил, что узнал о «великом послании» от своего источника из Вашингтона. По его данным, Трамп расскажет о якобы первом контакте с инопланетными существами. Причем глава Белого дома объявит эту новость в весьма необычном месте — на чемпионате мира по футболу. Как известно, это спортивное событие запланировано на июнь 2026 года.

** — вроде как, по слухам, на ее теле была найдена икона с надписью «S.I.M.P. The Green Dragon. You were absolutely right. Too late.» И аббревиатуру в начале расшифровывают «Superieur Inconnu, Maitre Philippe» [Unknown Superior, Master Philippe].