Просто посчитайте: 2025 минус 72 равно 1953. Простая арифметика. А теперь я покажу вам, как каждый заголовок в сегодняшних новостях — это точная копия того, что происходило 72 года назад. Не метафора. Буквальное повторение. До деталей. До географических названий. До риторики.

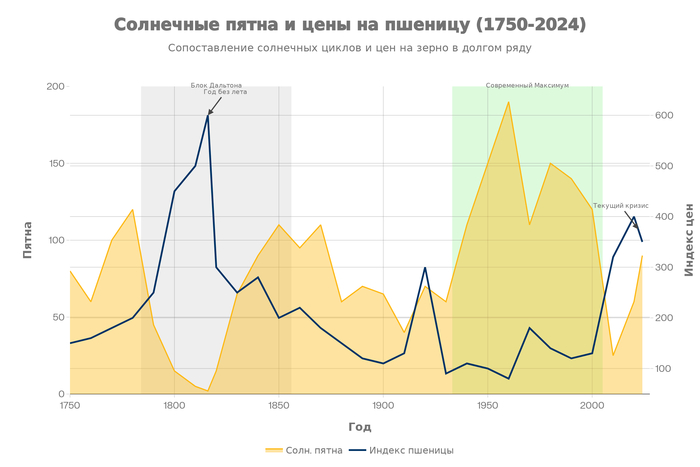

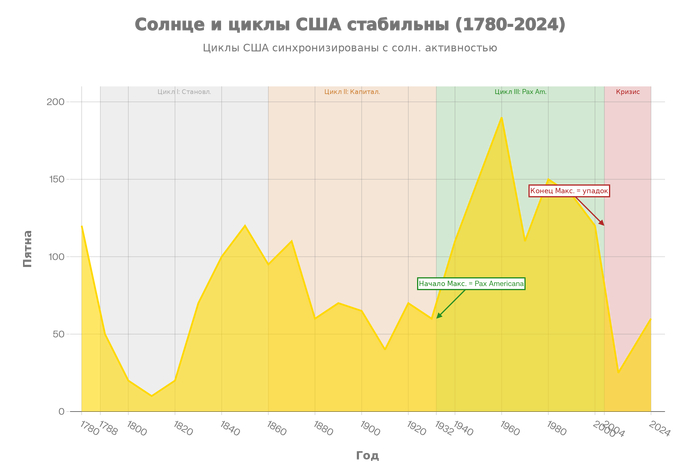

Это не совпадение. Это цикл Яра — 72-летний солнечный цикл, который я исследую в своих работах. Отдельные государства подчиняются этим циклам с момента своей синхронизации. Россия синхронизировалась в 1917 году — революция стала точкой отсчёта. Через 36 лет, в 1953-м, наступила первая критическая точка. Через 72 года, в 1989-м, вторая. Сейчас 2025 год — мы в третьей критической точке, через 108 лет после начала цикла.

И система делает ровно то же самое, что делала в 1953-1956 годах. Потому что так работают циклы: в одной и той же фазе государство воспроизводит одни и те же паттерны поведения.

Сейчас я соберу для вас пазл. Покажу, как каждый элемент встаёт на своё место. И вы увидите: мы уже шли по этому пути. Он привёл нас на край ядерной войны. Тогда повезло. Сейчас повезёт ли?

Элемент первый: враг готовит план нашего уничтожения

Начнём с 1949 года. 19 декабря Комитет начальников штабов США утверждает секретный документ. Называется «Дропшот» — Operation Dropshot. Это не сценарий фантастического фильма. Это реальный военный план.

В документе прописана дата начала войны: 1 января 1957 года. Прописаны цели: 200 объектов в 100 городах СССР. Прописаны средства: 300 ядерных бомб и 29 тысяч фугасных. Задача: полное уничтожение советской промышленности, инфраструктуры, государства.

СССР узнал об этом плане через разведку. Детали были неполные, но главное стало ясно: Запад готовит большую войну. Не «может быть», не «в перспективе». Готовит конкретно, с датами и цифрами.

А теперь перенесёмся в 2022 год. Февраль. Начинается спецоперация на Украине. И очень быстро становится понятно: это не локальный конфликт. Это прокси-война — война чужими руками.

Вот факты. Командование специальных операций США непосредственно курирует работу украинских центров информационно-психологических операций. Киберкомандование Пентагона и АНБ планируют и координируют кибератаки на российскую банковскую систему, транспорт, энергетику, промышленность. США и НАТО поставили Украине оружия на десятки миллиардов долларов. Западные инструкторы, наёмники, разведчики работают на украинской территории.

Цель озвучена публично: нанести России «стратегическое поражение». Не компромисс. Не мирное урегулирование. Поражение.

Тогда — план «Дропшот»: 300 ядерных бомб, дата 1957 год, цель: уничтожение СССР

Сейчас — прокси-война на Украине: оружие, кибератаки, наёмники, цель: стратегическое поражение России

Разница лишь в том, что тогда войну планировали начать в будущем. Сейчас война уже идёт, просто не напрямую. Пока.

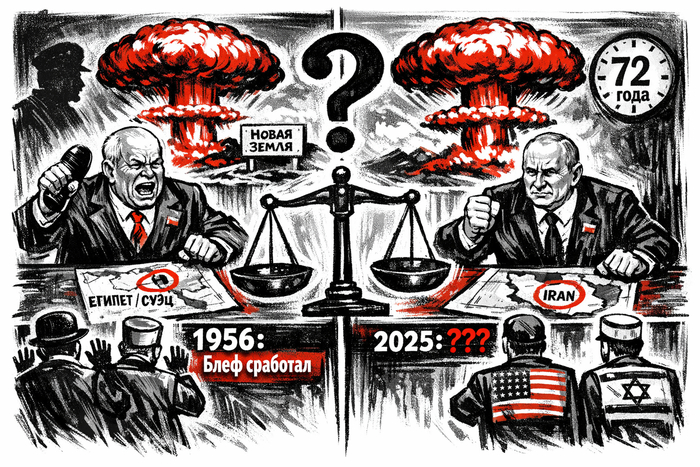

Элемент второй: мы отвечаем ядерным блефом

1953 год. Умирает Сталин. К власти приходит Никита Хрущёв. Ему 59 лет — на фоне нынешних академиков это юноша. Хрущёв оценивает ситуацию трезво: экономика после войны истощена, ядерный арсенал слаб, средств доставки до США практически нет. Прямая война с Америкой — самоубийство.

Решение: блеф. Показать силу, которой на самом деле нет.

1955 год — СССР испытывает термоядерную бомбу. 1961 год — на полигоне Новая Земля взрывают «Царь-бомбу», 50 мегатонн. Самая мощная в истории. Хрущёв называет это «кузькиной матерью» и обещает показать её Западу. Смысл простой: если начнёте войну, мы всех утащим за собой в ад. У нас есть чем ответить.

Реальность: у СССР в 1950-х нет достаточно средств доставки этих бомб до американской территории. Бомбардировщики устарели, ракет мало. Но Запад этого точно не знает. Блеф работает на неопределённости.

Теперь 2024-2025 годы. В ноябре министр обороны Белоусов предлагает президенту возобновить ядерные испытания. Путин поручает изучить этот вопрос. Заявлено, что если США нарушат запрет на испытания, Россия ответит симметрично. Полигон назван: Новая Земля. Тот самый, где взрывали «Царь-бомбу» 64 года назад.

Параллельно демонстрируют новое оружие. Ядерная торпеда «Посейдон» — подводный дрон, который может создать радиоактивное цунами и смыть прибрежные города. Гиперзвуковые ракеты, которые якобы невозможно перехватить. Риторика та же: если начнёте прямую войну, ответ будет катастрофическим для всех.

Реальность: насколько это соответствует действительности, Запад точно не знает. Три года войны на Украине показали возможности российской армии, но ядерный потенциал — другая история. Блеф снова работает на неопределённости.

Тогда — 1955-1961: термоядерные испытания, «кузькина мать», полигон Новая Земля, создание иллюзии паритета

Сейчас — 2024-2025: планы ядерных испытаний, «Посейдон», полигон Новая Земля, создание иллюзии паритета

Даже место то же. Даже риторика та же. Даже суть та же: мы слабее, но покажем, что можем утащить вас за собой.

Элемент третий: наш союзник на Ближнем Востоке под ударом

Лето 1956 года. Египетский президент Гамаль Абдель Насер национализирует Суэцкий канал. Отнимает его у англо-французских владельцев. Для Запада это вызов, который нельзя оставить без ответа.

Октябрь 1956 года. Великобритания, Франция и Израиль атакуют Египет. Операция спланирована и скоординирована. Авиация бомбит египетские позиции. Десант высаживается. Задача: вернуть канал и убрать Насера.

Насер — союзник Москвы. Советский протеже на Ближнем Востоке. Его падение означает полную потерю советского влияния в регионе. Это удар не по Египту. Это удар по СССР.

5 ноября 1956 года Хрущёв направляет Лондону и Парижу ноту. Текст жёсткий: если не прекратите агрессию немедленно, получите ракетно-ядерный удар по вашей территории. Прямая угроза. Без дипломатических реверансов.

Реальность: у СССР в 1956-м нет технической возможности нанести ракетный удар по Лондону или Парижу. Это стопроцентный блеф. Но Великобритания и Франция не знают этого наверняка. Плюс давление США, которые не хотят эскалации. Плюс резолюции ООН.

Результат: Великобритания и Франция соглашаются на прекращение огня. Войска выводят. Насер остаётся у власти. СССР выглядит победителем. Блеф сработал.

Теперь 2025 год. Иран — стратегический союзник России на Ближнем Востоке. Тегеран поддерживает Асада в Сирии, Хезболлу в Ливане, хуситов в Йемене. Все они противостоят США и Израилю. Иран для России — то же, что Египет для СССР в 1956-м.

И Иран находится под реальной угрозой удара. Израиль и США открыто обсуждают планы атаковать иранские ядерные объекты. Не «возможно когда-нибудь». Обсуждают конкретно.

Россия реагирует. Подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Поставляются новейшие системы ПВО. Планируется передача 48 истребителей Су-35 в 2026-2028 годах. Цель прямо названа: снизить опасность новых ударов Израиля и США.

Параллельно Москва демонстрирует ядерное оружие. Испытания на Новой Земле, «Посейдон», гиперзвуковые ракеты. Сигнал Западу прозрачен: если тронете Иран, последствия будут.

Вопрос: отступят ли США и Израиль, как отступили Великобритания и Франция в 1956-м?

Ответа пока нет. Но сама ситуация — зеркальная копия.

Тогда — 1956: Египет (союзник СССР) под атакой Великобритании, Франции, Израиля → СССР грозит ядерным ударом → Запад отступает

Сейчас — 2025: Иран (союзник России) под угрозой США, Израиля → Россия демонстрирует ядерное оружие → Запад???

Даже состав участников похож. Великобритания, Франция, Израиль тогда. США, Великобритания, Израиль сейчас. Египет тогда. Иран сейчас.

Элемент четвёртый: старики у власти не слушают тех, кто видит будущее

К 1953 году в СССР не осталось людей, которые могли предсказывать. Всех уничтожили раньше.

Николай Кондратьев, экономист, автор теории длинных экономических циклов — расстрелян в 1938-м. Александр Чаянов, экономист-аграрник — расстрелян в 1937-м. Николай Бухарин, экономический теоретик — расстрелян в 1938-м. Школа историка Покровского разгромлена, больше полутора тысяч учёных репрессированы в 1936-1938 годах.

Зачем их убивали? Потому что они видели закономерности. Предсказывали кризисы. Предлагали реформы. А Сталину не нужны были реформы. Ему нужна была стабильность до самой смерти.

Результат: когда в 1956 году Хрущёв блефовал с ядерным ударом по Лондону, он действовал интуитивно. Не было аналитиков, которые могли бы просчитать реакцию Запада. Не было экономистов, которые могли оценить последствия. Не было историков, которые видели бы повторяющиеся паттерны.

Хрущёв бросал кости. Повезло — блеф сработал. Не повезло бы — началась ядерная война.

Сейчас 2025 год. Средний возраст академиков РАН больше 70 лет. Тех, кто исследует циклы и закономерности социальных процессов, не слушают. Их работы не обсуждаются на уровне принятия решений. Независимые экономисты, социологи, политологи либо под давлением, либо просто игнорируются.

Моя собственная работа по 72-летним циклам Яра и солнечному динамо будет встречена официальной наукой в штыки. Не потому что неправильная. Потому что неудобная. Она показывает: система движется по тому же пути, что 72 года назад. А геронтократия не хочет это слышать.

Результат: решения принимаются вслепую. Прокси-война на Украине, эскалация с НАТО, балансирование на грани конфликта из-за Ирана — всё это без научного прогнозирования долгосрочных последствий.

Снова бросают кости. Снова надеются, что блеф сработает, как в 1956-м.

Тогда — 1953: прогнозистов расстреляли, геронтократия Сталина действует вслепую, Хрущёв блефует интуитивно, случайно везёт

Сейчас — 2025: прогнозистов не слушают, геронтократия РАН и руководства игнорирует циклы, блефуют надеясь на удачу

Разница: тогда прогнозистов физически не осталось, сейчас они есть, но их игнорируют. Результат один: решения вслепую.

Пазл сложился: мы уже шли по этому пути

Давайте соберём всё вместе.

72 года назад, в 1949-1956 годах:

— США разработали план «Дропшот»: уничтожить СССР ядерным ударом, дата 1 января 1957

— СССР ответил ядерным блефом: испытания на Новой Земле, «кузькина мать» Хрущёва

— Египет, союзник СССР, подвергся атаке Великобритании, Франции, Израиля

— СССР пригрозил ядерным ударом по агрессорам

— Запад отступил, Египет спасён, война не началась

— Всё это происходило вслепую, потому что прогнозистов расстреляли

Сейчас, в 2022-2025 годах:

— США ведут прокси-войну на Украине с целью стратегического поражения России

— Россия отвечает демонстрацией ядерного оружия: планы испытаний на Новой Земле, «Посейдон»

— Иран, союзник России, находится под угрозой удара США и Израиля

— Россия демонстрирует готовность защищать союзника, поставляет оружие, угрожает последствиями

— Запад пока не отступил, ситуация балансирует на грани

— Всё это происходит вслепую, потому что прогнозистов не слушают

Каждый элемент на месте. План уничтожения. Ядерный блеф. Союзник под ударом. Геронтократия без прогностики. Даже география повторяется: Новая Земля, Ближний Восток.

Это не случайность. Это цикл Яра. 72-летний солнечный цикл, который я исследую. Россия синхронизировалась в 1917 году. Через 36 лет, в 1953-м, первая критическая точка. Через 72 года, в 1989-м, вторая. Сейчас 2025 год, третья критическая точка — 108 лет от начала.

В одной и той же фазе цикла государство воспроизводит одни и те же паттерны поведения. Потому что структура не изменилась. Геронтократия не обновилась. Система не прошла сброс в 1991 году, как должна была.

И теперь она повторяет те же действия, что 72 года назад.

Почему блеф может не сработать во второй раз

В 1956 году нам повезло. Блеф Хрущёва сработал по нескольким причинам.

Первое: США сами не хотели эскалации и надавили на Великобританию и Францию. Второе: Запад не был уверен в реальных возможностях СССР и боялся риска. Третье: Суэцкий кризис не затрагивал жизненных интересов Америки. Четвёртое: мир только что пережил Вторую мировую и ужас войны был свеж в памяти.

Первое: США сами стороны конфликта. Они ведут прокси-войну на Украине и не могут отступить без потери лица. Второе: три года войны показали возможности России достаточно подробно. Неопределённости меньше. Третье: Украина и сдерживание России — стратегический приоритет США, не периферийный вопрос. Четвёртое: прошло 80 лет без большой войны, новые поколения не помнят её ужасов.

Вероятность, что блеф сработает снова — ниже. Вероятность, что эскалация выйдет из-под контроля — выше.

И самое страшное: это происходит вслепую. Геронтократия не слушает тех, кто видит циклы и закономерности. Решения принимаются интуитивно, как у Хрущёва в 1956-м. Снова бросают кости и надеются на удачу.

Тогда повезло. Повезёт ли сейчас?

Три варианта развития событий

Первый вариант: повтор 1956 года. Россия демонстрирует силу, Запад не хочет эскалации, стороны находят компромисс. Прокси-война замораживается, Иран остаётся в безопасности. Блеф срабатывает второй раз. Вероятность — около 30 процентов.

Проблема: это даёт отсрочку, но не решает системных проблем. Геронтократия сохраняется, циклы продолжаются. По аналогии 1956→1991, следующий кризис через 35-40 лет, то есть около 2060-2065 годов.

Второй вариант: повтор 1991 года. Система не выдерживает напряжения и рушится изнутри. Внутренний кризис, смена режима, возможно распад. Катастрофа, но без большой войны. Вероятность — около 30 процентов.

Проблема: в 1991-м распад прошёл относительно мирно по уникальному стечению обстоятельств. Повторится ли удача при наличии ядерного арсенала и внешней войны?

Третий вариант: новый сценарий. Блеф не срабатывает. Запад не отступает. Эскалация выходит из-под контроля. Прямое столкновение России и НАТО. Большая война. Вероятность — около 40 процентов.

Это то, чего не было ни в 1956-м, ни в 1991-м. Новый путь. К которому система не готова, потому что идёт вслепую.

Заключение: история предупреждает, но её не слышат

72 года назад мы уже шли по этому пути. План нашего уничтожения. Ядерный блеф. Союзник под ударом. Геронтократия без прогностики. Балансирование на краю.

Тогда повезло. Запад отступил. Война не началась.

Сейчас мы снова идём по тому же пути. Каждый элемент повторяется. Прокси-война вместо плана «Дропшот». Новая Земля вместо Новой Земли. Иран вместо Египта. Геронтократия вместо геронтократии.

Цикл Яра показывает: 1953 и 2025 — одна и та же фаза 72-летнего солнечного цикла. Поэтому государство повторяет те же действия.

Вопрос только один: повезёт ли нам во второй раз?

Никто не знает. Потому что прогнозистов не слушают. Те, кто исследует циклы и видит закономерности, маргинализированы. Геронтократия принимает решения вслепую, надеясь на интуицию и удачу.

Тогда удача была. Сейчас будет ли?

История предупреждает. Но тех, кто слышит эти предупреждения, никто не слушает.

72 года — это не мистика. Это закономерность, связанная с солнечными циклами. Можно игнорировать её. Но она не исчезнет.

Часы тикают. Пазл сложился. Картина ясна.

Нам уже показывали этот фильм 72 года назад. Тогда он закончился хорошо — в последний момент.

Сейчас мы смотрим ремейк. Чем он закончится, узнаем скоро.

UPD:

Но я считаю, что жесткая демонстрация силы (вплоть до ядерных испытаний) — это сейчас единственный способ отрезвить обезумевший Вашингтон.

Прокси-война на истощение, которую нам навязали, ведет в тупик. Единственный язык, который понимает Запад — это страх прямого уничтожения (как в 1956-м или 1962-м).

Моя статья не о том, что "нельзя грозить".

Она о том, что грозить надо уметь.

Хрущев, при всей его эксцентричности, умел пройти по лезвию бритвы. Он блефовал талантливо.

А нынешняя геронтократия (которая проспала 30 лет) действует шаблонно.

Я боюсь не того, что мы "покажем зубы". Я боюсь того, что:

Мы покажем их слишком поздно (когда Запад уже закусил удила).

Мы покажем их неубедительно (блеф не сработает, и придется реально бить или сливаться).

Так что да, "пущай испугаются" — это правильная цель.