КНР: три десятилетия - три политики (1979) - дипломатия Китая, военная и террористическая агрессия США. Часть 2

Это вторая часть рецензии. Первая тут.

Пояснение: в тексте курсивом будут выделены мои примечания.

"Внешняя политика КНР 1953-1958 годов" - именно так называется глава, с которой я продолжу рецензию. Из интересного в ней упоминаются:

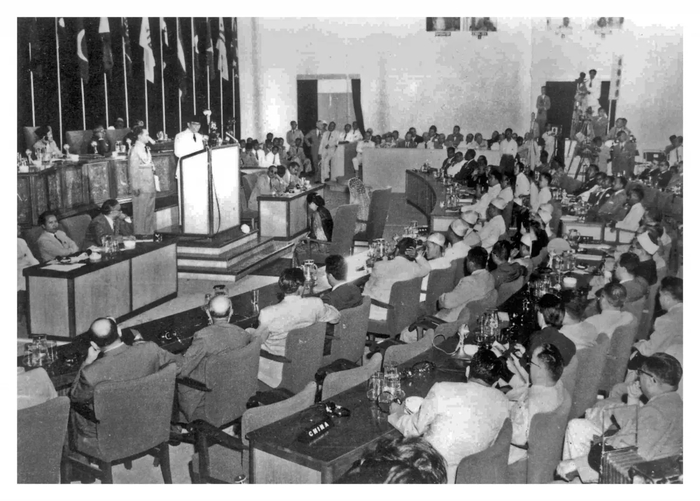

Конференция в Бандунге 1955 года.

Конференция в Бандунге 1955 года собрала 29 стран мира, объеденившихся против колониальной политики и империализма США, европейских стран и Японии.

- Одним из результатов конференции стало то, что собравшиеся страны призвали Францию мирным путём решить вопрос о независимости Алжира, Морокко и Туниса. (Мне кажется, что последняя из упоминаемых ссылкой статей на Википедии - про Тунис - писалась под заказ с целью похвалить колонизаторов. Тем не менее, факты в том, что для удержания власти над всеми тремя колониями творился кровавый террор по отношению к мирному населению).

- Страны-участники так же поддержали Индонезию в вопросе возвращения ей Западного Ириана ( ныне - Западная Новая Гвинея) из под колониального гнёта Голландии.

- Государства-участники призвали расширить состав ООН, включив в неё собравшиеся на конференцию страны. ООН, по их мнению, должен был начать проводить политику расового и национального равенства для построения более справедливого миропорядка на планете.

- Представители проамериканского блока на конференции (Филиппины, Турция, Таиланд) пытались увести обсуждение представителей стран с жизненно важных вопросов в идеологическую плоскость, в том числе обвиняя КНР в подрывной политической деятельности и сборе антизападного блока ( то есть в начале противостояния с нулевой суммой), но безуспешно.

Терракт в Бандунге с целью убийства премьера КНР Чжоу Эньланя.

Приводится случай террористического акта чанкайшистов против делегации КНР в апреле 1955, где был взорван индийский самолёт "Принцесса Кашмира" с китайскими и вьетнамским членами делегации, а так же журналистами от Китая, Польши и Австрии.

(При расследовании детонатор оказался американского производства, а исполнитель сбежал на самолёте, принадлежавшем ЦРУ.

В 1966 году комитет сената США по расследованию операций ЦРУ заслушал показания, в которых говорилось об участии ЦРУ в подготовке убийства восточноазиатского лидера, который должен был присутствовать на азиатской конференции 1955 года. Личность этого лидера оставалась неизвестной до 1977 года, когда отставной офицер разведки морской пехоты США Уильям Корсон, служивший в Азии, опубликовал книгу Armies of Ignorance, где идентифицировал этого лидера как Чжоу Эньлая[5].

В июле 1960 года бывший сотрудник шифровальной службы госдепартамента США Джон Дискоу Смит бежал в СССР. В 1967 году вышла его книга "I was a agent CIA in India", отрывки из которой в том же году публиковались в «Литературной газете». Там Смит рассказал о многих своих операциях и, в частности, заявил, что в 1955 году офицер ЦРУ при посольстве США в Дели Джон Кэррен попросил его передать мешок некоему Ванг Фенгу, проживавшему в отеле Maidens Hotel. По утверждению Смита, в мешке находилась бомба, предназначенная для взрыва рейса AI300.)

Взаимоотношения КНР и СССР.

Автором описываются:

совместные китайско-советские дипломатические шаги на мировой арене. Советско-китайские договоры, кредитные и торговые соглашения в разных сферах, научные, гуманитарные и производственные проекты в виде помощи от СССР Китаю, двусторонний обмен научно-технической информацией. Все приводится сильно подробно, описано обстоятельно.

Критика националистического курса КНР со стороны СССР, продвигавшего свой интернационализм.

- Приводится пример ареста и гибели в тюрьме видного интернационалиста - заместителя председателя КНР Гао Гана в 1955 году.

В книге выражается недовольство СССР тем, что КНР предендует на "место старшего брата" в социалистическом блоке, вмешиваясь в процессы построения коммунизма в других странах и преследуя свои собственные национальные интересы.

- Критикуется антисоветская речь Мао Дзэдуна от 25 апреля 1956 года.

- Забегая вперед, автор сообщает о подвергшемся гонениям во времена "культурной революции" просоветском заместителе премьера Госсовета КНР Лу Дини, которого реабилитировали только в 1978 году.

КНР и США. КНР и Гватемала.

После прихода к власти Дуайта Эйзенхауера как президента США свеженазначенный госсекретарь США Фостер Даллес разработал комклексный курс по сдерживанию социалистических стран.

8 сентября 1954 года в Маниле был создан агрессивный военно-политический блок СЕАТО. Де-факто был организован военный союз колониальных держав. Эта группировка была направлена против национально-освободительных движений за независимость в странах Юго-Восточной Азии и сдерживания социалистических государств в регионе, таких как КНР, КНДР, ДРВ и СССР. Об именно таких целях блока свидетельствовала статья №4 заключённого договора и прямая подача этих самых целей западными правительствами в прессе.

- Состав блока: США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Пакистан.

- Помимо Фостера Даллеса неофициальные подготовительные переговоры к образованию группировки против национально-освободительных движений за независимость под названием СЕАТО вели также его заместитель Уолтер Беделл Смит и министр иностранных дел Англии Энтони Иден.

( Приведу очень важное уточнение из биографий госсекретаря США Джона Фостера Даллеса и его заместителя Уолтера Беделла Смита :

Уолтер Беделл Смит в своё время сменил ряд должностей:

-1) бригадный генерал и начальник штаба при генерал-лейтенанте Дуайте Эйзенхауере;

2) начальник штаба при верховном главнокомандующем войсками союзников в Европе Дуайте Эйзенхауэре;

-3) посол США в СССР;

4) директор ЦРУ;

5) сразу после победы своего бывшего начальника Дуайта Эйзенхауера на президентских выборах уволился с поста директора ЦРУ и занял пост заместителя госсекретаря США. Его начальник Фостер Даллес с братом Алленом Далесом (ставшим вместо Смита директором ЦРУ) организовали со второй попытки госпереворот в Гватемале в 1954. Сместили законно избранного президента Гватемалы Хакобо Арбенса и поставили проамериканского диктатора Кастильо Армаса ради возвращения собственности американской корпорации "Юнайтед Фрут";

6) после 1994 года Уолтер Беделл Смит стал членом совета директоров той самой «Юнайтед фрут компани» (United Fruit Co.))

Сам госсекретарь США Фостер Даллес был одним из компаньонов нью-йоркской юридической конторы «Салливэн и Кромвелл», которая длительное время вела дела компании «Юнайтед фрут»; при этом, в 1930-е годы Дж. Ф. Даллес был автором нескольких проектов неравноправных соглашений с правительством Гватемалы для компании «Юнайтед фрут»)

КНР осудила госпереворот в Гватемале в 1954 году.

Попытка КНР и СССР создать систему коллективной безопасности на замену агрессивным военным блокам в 30 июля 1955 полностью соответствовала Уставу ООН, но США и Япония на эту попытку не откликнулись.

США продолжали строить военные базы и содержать свои войска на Тайване, вооружать чанкайшистов для нападения на КНР, проводили совместные маневры флота. Все протесты по этому поводу в ООН отклонялись, а сама КНР в ООН не допускалась. Переговоры по поводу Тайваня между КНР и США были бесплодными несколько лет и были прерваны в декабре 1957 года. США грозили КНР передать атомные бомбы гоминьдановским войскам, а впоследствии вице-адмирал США Дойл объявил 20 января 1958 года что управляемые снаряды "Матадор" доставлены на Тайвань и готовы для нанесения по "красному Китаю".

Отношения с Вьетнамом, Лаосом, Камбоджией.

После тяжёлого поражения французского экспедиционного корпуса борьба за независимость во Вьетнаме, Лаосе и Камбоджии приобрела серьёзный масштаб. США стали выделять более крупные суммы ассигнования Франции для защиты своих интересов (на 700 миллионов долларов больше, то есть в 3.5 раза, что в итоге составило 78% от всей суммы расходов. Это временно существенно затормозило освобождение городов данных стран от иностранной оккупации.

- Созванная Женевская конференция в 1954 году должна была решить конфликты в этих странах дипломатическим путём и страны-подписанты не должны были вмешиваться во внутренние дела Вьетнама, Лаоса и Камбоджии, в том числе поставкой товаров военного назначения. Соглашение подписали КНР, СССР, Франция и Великобритания, США отказались подписывать.

- Впоследствии Франция и Великобритания нарушили Женевские соглашения, буквально через пару месяцев вступив в военный блок СЕАТО.

КНР и Индия.

Несмотря на огромные разногласия по обширному спектру вопросов, КНР в ходе налаживания дипотношений стал активно поддерживать правительство Индии в части вопросов.

- В 1951-1952 годах КНР помогла Индии с голодом, идя ей на встречу и продавая по бартеру за джутовые мешки и табак продукты питания в виде риса и гаолян (он же сорго, он же болгарское пшено).

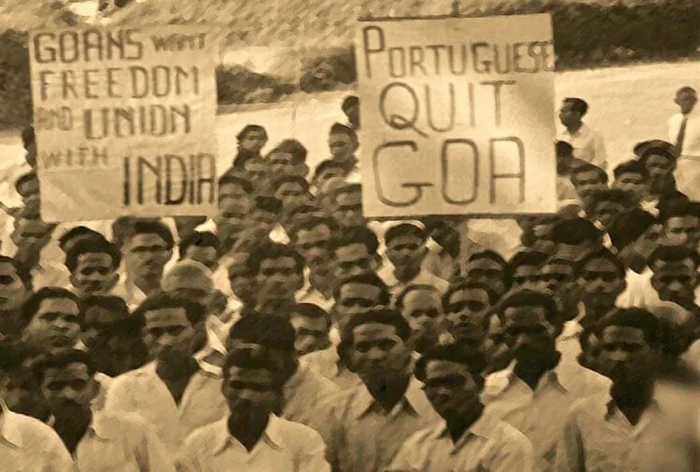

- В 1956-1957 годах КНР активно поддерживала на дипломатической и политической мировой арене борьбу Индии за независимость Гоа. (В итоге в 1961 году Индия освободила военным путём свою историческую территорию от колониального правления Португалии, длившегося 451 год.)

Надписи: "Португальцы, выметайтесь из Гоа" и "Гоанцы за союз с Индией и свободу" на мирных акциях жителей Гоа. (все проводимые местным населением мирные протесты показательно жестоко подавляли)

(- за время многовековой оккупации в колонии насильственно насаждались португальский язык и католичество, подавлялся и признавался незаконным местный язык под названием "конкани"

- США выступили против освобождения Гоа, осудили Индию и пытались добиться пропортугальских решений через ООН. Эти решения в итоге были заблокированы правом вето от СССР.

- Так же осудили Индию Великобритания, Нидерланды, Бразилия, Пакистан.

- Дипломатически поддержали Индию КНР, СССР, ОАР, Цейлон и африканские государства.

- Ватикан занял дипломатично-двойственную позицию, так как его иезуитско-католические интересы по насильственному насаждению своей веры в регионе, в том числе методом пыток, пострадали)

Отношения с Ливаном и Иорданией.

КНР осудила:

1) незаконное с точки зрения международного права вторжение США в Ливан 15 июля 1958 года (хвалебная статья о действиях США на Википедии)

(Вот здесь есть более исторически верная российская статья А. В. Шубина.

Суть сложившейся ситуации заключается в том, что проамериканский президент Ливана попытался узурпировать власть и начал проводить репрессии против оппозиции.

Итог его политики: против правительства поднялось вооружённое восстание и началась гражданская война.

В ответ этот самый президент-диктатор Камиль Нимр Шамун попросил своих хозяев помочь удержать власть.

США пришли и сохранили ему влияние на страну. На посту президента они его не оставили, так как боялись что новый виток революции с уходом американских войск может привести к потере страны как проамериканского актива, но вот в виде свежеобразованной личной политической партии, впоследствии набравшей большинство мандатов, власть ему сохранили.

2) незаконное с точки зрения международного права вторжение Англии в Иорданию 14 февраля 1958 года.

(Англия, заручившись поддержкой США, решила ввести войска в Иорданию для защиты интересов британских монополий в стране и выступила против революции на стороне монархии. Король Иордании власть смог удержать, а английские войска впоследствии были выведены из страны через продавленную СССР резолюцию ООН.)

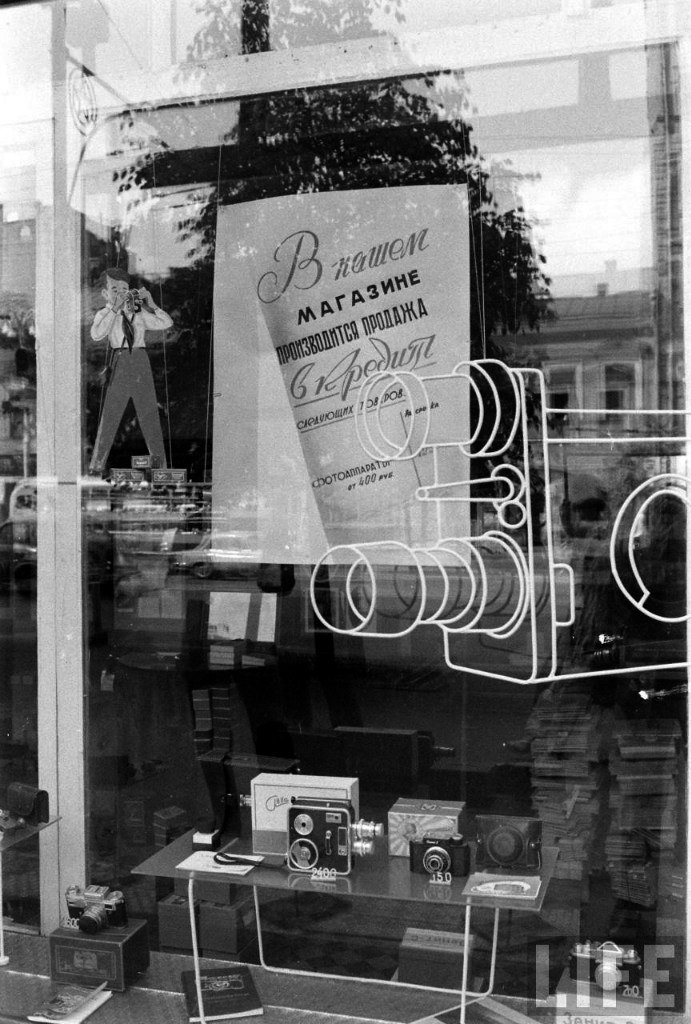

ОМСДОН (дивизия особого назначения внутренних войск МВД СССР) разгоняет протесты против американского вторжения в Ливан у американского посольства в Москве. 1958 год.

Отношения КНР и Японии.

В книге рассказывается что дипломатические и иные отношения между этими странами шли тяжело, но постепенно в ходе сначала частных, а потом и годударственных торговых дел положение наладилось. Описываются конкретные примеры торгового, культурного и дипломатического взаимодействия, приведшие к постепенному потеплению отношений.

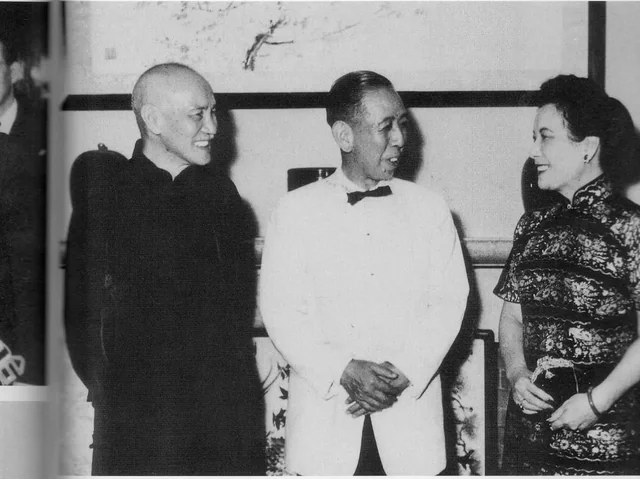

- Упоминается приход к власти в Японии проамериканского премьер-министра Нобусукэ Киси, который посетил Тайвань и прямо заявил что материковый Китай не мешало бы освободить, что вызвало дипломатический скандал. При этом торговые отношения стран не пострадали, даже наоборот, так как местный бизнес продавил правительство на послабление торговых санкций ввиду гигантского дефицита и депрессии в экономике. Единственное, что не позволяло японским деловым кругам надавить сильнее и отменить ограничения на торговлю с КНР, так это страх оказаться под санкциями США.

1957 год. Слева - диктатор, глава Гоминьдана и "президент" Китайской республики Тайваня Чан Кайши. Справа - его жена. По центру премьер-министр Японии Нобусукэ Киси. Так радуются вместе на фото, как будто и не воевали на истребление десятилетие до этого.))

9 мая 1958 года КНР аннулировал все торговые контракты с японскими фирмами, отозвал все, даже самые малые культурные и дипломатические совместные проекты. Это нанесло огромный ущерб экономике Японии. Инцидент произошёл из-за китайского флага КНР и даже автором книги был назван скорее предлогом, чем реальным поводом для проведения столь жёсткой линии. КНР поставило перед Японией ультиматум: отказ от политики "двух Китаев" и отказ от враждебных антикитайских отношений между странами. Так же каждая фирма, торговавшая с КНР, должна была публично признать их и гарантировать свои дружественные намерения. Однако подобное давление в итоге не сработало.

Отношения с Германией.

- Китайская сторона негативно отреагировала на Парижские соглашения, по которым ФРГ(Федеративная Республика Германия) вступила в НАТО.

- Согласно книге, состояние войны КНР с Германией было отменено в 1955 году.

КНР и Корея. Корейская война.

В книге описывается путь удачного признания в ООН Китайской Народной Республики как "агрессора" в корейской войне. Так же описывается как США упорно пытался затащить в список агрессоров помимо КНР ещё и СССР.

- Упоминается что в ходе корейской войны военнопленные КНДР незаконно вывозились в лагеря на Тайвань.

Развитие дипотношений с государствами Западной Европы (Англией, Финляндией, Швецией, Швейцарией, Норвегией и Данией, Нидерландами) и ослабление эмбарго.

- Финляндия, Швеция и Норвегия выступали за восстановление прав КНР в ООН.

- Англия и Нидерланды проводили политику "двух Китаев" и уговаривали КНР отказаться от Тайваня как своей территории.

- При этом Великобритания давила на Эйзенхауера сократить эмбарго КНР, но безуспешно. В итоге правительство Англии отменило эмбарго до уровня советского в одностороннем порядке. Вслед за этим последовал парад отмен полного эмбарго от других стран Западной Европы.

- Английская колония "Гонконг" (китайское название этого города - Сянган) использовалась как шпионский и военный плацдарм, где приземлялись гоминьдановские реактивные истребители, совершавшие налёты на КНР. США ввели санкции против Англии, получили санкции в ответ и угрозу топить все гоминьдановские корабли, что будут мешать торговле Англии с КНР.

- Упоминается подавление протестов в Гонконге 10 октября 1956 года. Отказ местного населения вывесить гоминьдановские флаги привёл к тому, что колониальный секретарь Гонконга Эджворт Дэвид использовал британские войска для разгона. В результате местное население потеряло 59 погибшими и около 500 ранеными.

1956 го. Гонконг. Британские войска, усиленные местными правоохранительными органами направляются для подавления протестов.

Отношения КНР с другими странами.

- Дипотношения с Францией, Италией, Грецией, Бельгией и Австрией отсутствовали.

- Налажены торговые и дипломатические отношения КНР с странами Азии и Африки.

- Были заключены дипломатические соглашения с различными социалистическими странами.

- Заключены торговые и дипломатические отношения со странами Латинской Америки.

P.S. Третья часть рецензии будет уже в 2026 году. Поздравляю всех с наступающими праздниками! Желаю вам в новом году здоровья, чувства удовлетворённости собой и хороших отношений с родными людьми!