Русский Север

19 постов

19 постов

68 постов

19 постов

62 поста

71 пост

Давайте познакомимся заново, пора, полагаю :) Что-то, конечно же, осталось неизменным. А некоторые пункты поменялись прямо существенно.

Кто я? Капустина (в дев. Ащеулова) Евфросиния Игоревна. Откуда я? Родилась в городе Ялуторовск Тюменской области в 1997 году. Чем я занимаюсь? Писательством, социальной фотожурналистикой, съёмками пожилых людей и малых коренных народов России.

Что я уже поделала в жизни?

Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра кино и фотоискусства). Почти пять лет работала фотографом-волонтёром в НКО «Ночлежка». По шесть лет параллельно работала в чайно-кофейной компании «Унция» и в службе безопасности ФК «Зенит». Семь месяцев работала фотографом-волонтёром в международной благотворительной организации «Health & Help» (Гватемала и Никарагуа). Написала книгу о жителях труднодоступных деревень Латинской Америки, книга называется «Люди, которых нет на карте», издана осенью 2024 года в Редакции Елены Шубиной / издательство АСТ.

Что я делаю прямо сейчас?

Живу на берегу Белого моря в деревне Лопшеньга. Пишу книгу об этой российской труднодоступной деревне. Работаю методистом отдела экологического просвещения в национальном парке Онежское Поморье, преподаю ученикам местной школы. Дописываю (уже два года как начатую) книгу – о девяностотрёхлетней бабушке своего мужа, которая родом из вепсских мест Ленинградской области.

Что я хотела бы делать в обозримом будущем?

Теперь всё сильнее присматриваюсь к продолжительным вариантам работы на русском севере: экспедиционная съёмка, текстовая журналистика, преподавание – вот это всё. Всё так же тянет поработать в военно-полевом госпитале или в ином подразделении «Красного Креста». Второй раз побывать в гватемальской клинике «Health & Help» тоже было бы превосходно, не напрасно же у меня загранпаспорт до октября 2027 года действует, ну.

Это я к тому, что зовите меня, если вам в одном из подобных мест пишущий человек с камерой требуется.

Напоследок, традиционное. Ежели вам происходящее тут по душе – оставайтесь, будем знакомы. Ежели оно вам не приглянулось – то не хулиганьте тут мне и дверью не хлопайте, просто прикройте её тихонечко с другой стороны. Вот и всё. Вот и здравствуйте.

Фотографии в карусели авторства Дмитрия Бастета, август 2024 г., деревня Масельга.

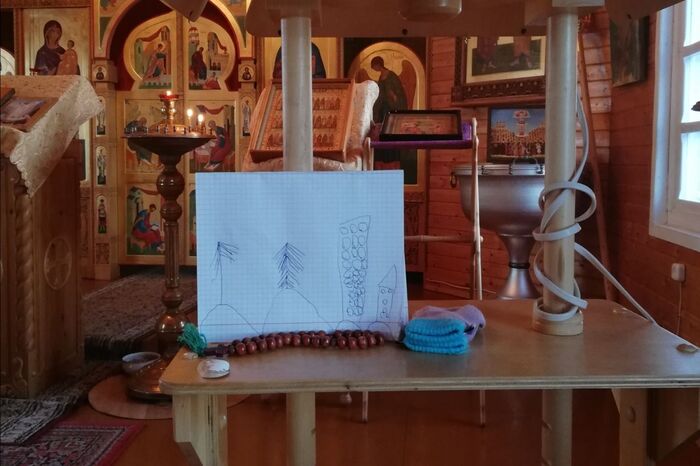

На воскресную привычную уже службу Татьяна Ивановна приходит с внучкой Аллочкой. Аллочке совсем недавно пять лет исполнилось, маленькая ещё она. Покуда бабушка вычитывает положенные молитвы, розовая малышка расхаживает по церкви, показывает пальчиком на иконы и шёпотом приговаривает:

— Божье, тоже Божье, ещё что-то Божье…

Углядывает на одном из образов облачко и громко вскрикивает:

— Облачко! Святое облачко!

Бабушка оглядывается на внучку, прикладывает палец к губам, призывая к тишине. Аллочка усмиряется на несколько минут, делает несколько оборотов вокруг каждой из двух деревянных колонн, поддерживающих крышу притвора. Подбирается к бабушке, раскручивает длинные шерстяные висюльки на её платке. Дёргает за рукав и шепотком выспрашивает:

— Бабушка! Бабушка, а сколько ещё страничек осталось?

Татьяна Ивановна молча показывает пять пальцев, Алла пересчитывает их, вздыхает. Пять страничек в её головке – это много, очень-очень много. Ковыряет пальцем в носике, пыхтит недовольно.

Переключается на меня:

— Надо печку посмотреть, идём, надо!

Печку смотреть вообще-то не надо, всё там смотрено уже, но я иду. Чутка поправляю дровишки, регулирую поддувало, даю девчушке закрыть дверцу. Беру её за руку и веду к пустым тетрадным листкам, лежащим на скамейке:

— Смотри, если вот так по клеточкам провести линии, получится ёлочка.

— Ух ты, ёлочка! Рисуй мне лес ёлочек!

— Вот я тебе две нарисую, а остальные рисуй сама. Когда дойдёшь до конца листочка, бабушка уже освободится и ты ей покажешь ёлочки.

Аллочка затихает на некоторое время, слышно только шуршание бумаги и скрип ручки – художничает. Мы с Татьяной Ивановной успеваем дочитать обедницу, остаётся только спеть величание апостолам Петру и Павлу, покровителям этого храма. Во время пения Аллочка пробирается к аналою с книгами, дёргает меня за шарфик, вынуждает наклониться и шелестит в моё ухо секретным тоном:

— Я святое нарисовала, смотри! Святые ёлочки и святые домики! Теперь можно на это молиться, я поставлю тут.

Ставит на нижнюю полочку аналоя свой рисунок, подпирает его бабушкиными чётками, чтоб не падал. Подхватывает последний слог каждого слова из молитвы, которую мы поём, громко подпевает и крестится на своё святое. Довольная.

После церкви Татьяна Ивановна зовёт в гости на чай с блинами. Покуда хозяйка греет чайник и накрывает на стол, Аллочка уволакивает меня в комнату, показать новую куклу – ей на день рождения родители подарили. У куклы нарядов больше, чем у нас с Аллой на двоих, пожалуй, всех цветов: и платья, и туфельки, и сумочки, и ожерелья, и бантики, и заколки для волос…

— Ну, во что будем наряжать твою куколку?

— Мы не будем её одевать, Ты что! Ничего чистого нет, надо стирать всё!

— Ладно, давай постираем ей одежду… Есть у тебя тазик?

Аллочка ныряет в шкафчик с игрушками и выуживает оттуда мини-версию настоящей рыбацкой резиновой лодки. Ставит на стол, рядом с кукольными платьями:

— Вот, вместо тазика! Лодка же больше, в ней все платья перестирать можно!

Без воды, но всё ж таки «простирываем» в лодке всю кукольную одёжку, заодно «прополаскиваем» пластмассовые кукольные туфельки на высоченных каблуках. Платья Аллочка развешивает сушиться на ручки шкафов, а туфли надевает на лодку. Татьяна Ивановна зовёт нас к столу: блины готовы и чай тоже.

— Вот пока мы чай пьём, всё высохнет и тогда мы сможем одеть куклу! Пошли.

Очень хозяйственной эта Аллочка оказалась, хоть и малышка.

На следующее воскресенье после службы зазвала Аллочку с Татьяной Ивановной уже к себе в гости, на чай с лимонным вареньем.

Мне посылкой целую коробку лимонов свежих прислали под новогодние праздники, вот и наварила – с корицей, с сахаром, ароматное, янтарное. Второе варенье в жизни, мной собственноручно сваренное. Первое, к слову сказать, тоже здесь же в Лопшеньге случилось со мной – только рябиновое, по осени. Ещё несколькими месяцами ранее, мне бы и в голову не пришло, что вообще с вареньем дело иметь буду, я ж его не ем так-то. Но здесь, в северной деревне, в условиях очень ограниченного набора продуктов, как-то ненароком выяснилось, что ем я практически всё. В том числе нелюбимые как будто бы мясо, рыбу и варенье. Тут не до копания в еде, совсем.

И всё же, варенье есть в одиночку совесть не позволяет, скребёт. Вот и зову на чай с ним всех, кто заглянет, чтобы вместе угощаться. Покуда я завариваю и разливаю чай, Татьяна Ивановна расспрашивает меня об уроках: кто из ребят ходит, как ведёт себя её внук Сашенька на уроках, что мы вообще делаем в этом нашем лесничестве и какие темы разбираем. Я рассказываю про недавнюю тему – природопользование и природные ресурсы, Саше она понравилась, вроде как, почти на каждый вопрос лапку тянул.

Аллочка морщит лобик, вслушивается в наш скучный взрослый разговор, пытается выловить в нём что-то понятное для себя. Выпаливает громко:

— О, ресурсы! Ресурсы – это как в Майнкрафте, да?

Бабушка смущается внучкиного высказывания, ворчит, что слишком много времени в телефонах внуки проводят, вот и нахватались там всякого…

— Да, Аллочка, это похоже на Майнкрафт, только в жизни. Если у нас и лес, и вода есть, и огород – это природные ресурсы и мы с ними можем лучше жить, чем без них. Как в игре, только в жизни, по-настоящему.

Допиваем чай, Татьяна Ивановна с Аллочкой начинают собираться домой, им ещё козочек покормить нужно, да и мне дрова и воду наносить надо – завтра поутру на пекарню бежать, не до хозяйства будет. Аллочка наматывает себе шарфик до самого носа и шаловливо бормочет мне из под него:

— Вот я вырасту, тоже стану ходить на лесничество, узнаю все ресурсы и буду всегда-всегда в Майнкрафт у Сашки выигрывать!

С началом декабря на пекарне стремительно холодает. Там и без морозов не шибко тепло было, но как холода пришли да голомянник ежедень разбушевался – вовсе зябко стало. Градусник, что висит изнутри на окошке поутру показывает -4 градуса, а тот, что чуть ниже первого на столе стоит и того меньше, около -6 скачет. Тесто на таком-то холоду ведёт себя скверно: мука сбивается в липкие комочки, закваска не желает нормально пузыриться и только слегка пыхтит, чугунные формы заледеневают у стены – перед расформовкой таскаем их греть в печку. В тёплые формы тётя Света плюхает отвешенные по стандарту девятьсот грамм теста, уговаривает его подниматься: и словами добрыми, и угрозами суровыми:

— Не хотишь расти, засранец? Сейчас так тебя посажу, будешь знать!

Тесто дуется, пучится и то ли от испуга, то ли от обиды чутка подрастает. Сажаем. Мне уже позволено на пекарне очень много чего важного, не только простое. Кроме мытья деж и перетаскивания форм я уже могу: следить за замесом теста и самостоятельно прибавлять воду по своему усмотрению, включать и выключать тестомес, когда считаю нужным и достаточным, сажать расстоявшиеся хлебы в горячее нутро печи, снижать температуру в печи (чтобы корочки не горели!) и, самое важное – мне можно проверять хлебы на готовность!

Тяну горячие формы на стол, вытряхиваю из них зарумянившиеся буханки, гляжу по прыгучести да по звуку – готовы ли. Готовые хлебы звонко прыгают по столу, даже переворачиваются порой, а сыроватые нет, сыроватые вываливаются с глухим ударом и сразу же плюхаются на бок. Готовые идут на полотнище – остывать, а сыроватые отправляются обратно – допекаться. Тётя Света по первости каждое сделанное мной перепроверяла после, на всякий случай. Теперь уж не проверяет, может в это время вовсе каким-то другим делом заниматься или выйти даже куда из пекарни – доверяет мне больше, чем я сама себе. Я себе не доверяю, боюсь, что испорчу чего и потому простукиваю каждую буханку по три-четыре раза, удостоверяюсь – точно ли испеклась, не оплошала ли я где… Ну, с другой стороны, коли никто не жаловался покаместь, значит порядок, справляюсь.

Что-то делаем вместе, не порознь. Особенно тяжёлое какое: воду с колодца наносить или дров натягать с дровянника. Вдвоём ловчее – и ходок меньше сделаем, и разомнёмся немного, и посмеёмся над чем. Одни псы чего стоят, всякий день какую-нибудь штуку отчебучат – обхохочешься.

Валет вечно раным рано примчится, ну, ему делать нечего, хозяин помер, так вот беспризорного пса теперь несколько семей кормят, заботятся, а охранять нечего. Вот и бегает от безделья спозаранку. Дедушка Ваня, муж тёти Светы – он Валета обожает до невероятности, всегда норовит чего получше да побольше ему выдать, любит псин вообще всех. Валет по окрасу чёрно-белый, но больше чёрный, так что в темноте утренней его не особо видно и вылетает он всякий раз внезапно, под самые ноги – то меня напужает, то тётю Свету:

— Валет! Какой ты ранний сегодня! А если волки? Я спасать тебя не буду, сама боюсь!

Тетя Света бранит шерстяного баловника, а сама идёт ему вынести чего вкусненького: косточку, если повезёт, ну, или калачик, на худой конец.

Есть ещё рыжевато-бежевый Гром. У этого обормота хозяева вполне себе есть и очень даже заботливые – на ночь его в веранде или в будке запирают, чтобы волкам он не достался. Только когда рассветёт полностью, тогда уж отпускают побегать. Вот он и бегает на пекарню. Вечно просунет нос в дверную щелью и норовит грудиной проделать щель побольше, пробраться внутрь. На носу Грома огроменная старая царапина и несколько поменьше: то ли с котами дрался, то ли лису повстречал, то ли волка на него вынесло всё ж таки… Говорят, давеча средь бела дня, часов около трёх видели, как волк по полю за деревней гнал собаку – совсем уж распоясались животные.

Несмотря на наличие хозяев, собственной будки и миски, Грома смотрит вечно голодными глазами – это он метод психической атаки применяет, не иначе. Потому что после таких гляделок он непременно что-то получает, хотя бы пару сушек. Ещё он категорически не желает слушаться примерно ничего:

— Грома, выдь, я буду крылечко подметать!

Спускается с видом великого одолжения на одну ступеньку.

— Грома, я тебя сейчас снегом закидаю, раз не уходишь!

Продолжает стоять, глядит с глубокомысленным видом в сторону моря. Сметаю снег, собачий бок мгновенно превращается в белоснежный и пушистый. Грома недовольно фыркает, громко отряхивается и напрыгивает лапами мне на плечи, попутно выбивая из рук метлу – не мети, мол. Лижется ещё, поганец.

Кажется, сколько уж всего обговорено промеж нас с тётей Светой за эти два с лишним месяца, но всё равно всякий день находится о чём поговорить. Что интересно – заговорим, вроде бы, об одном, а выйдем всякий раз на вообще другое…

— Тёть Свет, как у дедушки с давлением сегодня? Погоды-то вон какие.

— Да ничего, это вчера худо было сильно… У дедушки давление подскочило, у меня язва разыгралась, вот это-то веселье было, ой…

— А чего вчера-то? Вроде бы сегодня погода поменялась только…

— Так не на погоду. У нас Валя-то без чуда не может! Взял и без вести пропал! Вчера сообщили, вот у нас всё разом пришло от нервов: и язва, и давление.

Меня как-то не учили, что говорят и делают в таких случаях. Нет, мне, конечно же, в силу социальной направленности работы приходилось слышать всякое горькое и больное и даже что-то отвечать в ответ более или менее поддерживающее… Но всякий раз, как первый. Особенно, если, как сейчас вот – внезапно. Да ещё эти смурные 5:30 утра за окном, в такое время голова вообще не особо шустро включается. Я лихорадочно выискиваю в подмёрзшем мозгу хоть какие-то подходящие к ситуации слова и яростно кручу дежу ( ну, у ремень от второй шестерёнки давно уже лопнул, а новых таких кучу уж лет, как не выпускают, заменить нечем – вот и приходится вручную раскручивать чугунную ёмкость против часовой стрелки для более верного замеса теста). А тётя Света продолжает говорить:

— У других вон послушаешь, все люди, как люди: и по году, и по два воюют – возвращаются, ничего! Зато Валя наш, пожалуйста, в сентябре только ушёл, в ноябре уже пропасть без вести умудрился, дурья башка такая, ну!

Я бормочу что-то на тему, мол, «без вести» – это ещё ничего, это ещё всё хорошо может кончится, всякое ж бывает со связью и вообще… Светлана Валентиновна машет на меня испачканной в муке рукой и уверенно заявляет:

— Да живой, конечно, я тож так же думаю! Мне и Танька, вон, звонила – живой, говорит, чует она. И по фотографии тётка одна глядела – живой показался ей. Я ж и не думаю даже, что не живым быть может, я ж его знаю – вечно Валя фестивалит, нормально не может ничего сделать, надо чтоб у десяти человек голова болела за него.

Пока «курим», ну, чай пьём то есть, показывает на телефоне фотографии сына присланные с фронта: сидит в блиндаже, сидит под деревом, стоит под деревом…

— Вот, эти карточки как раз в начале ноября были сняты, присылал перед тем, как на связь выходить перестал. Считай, месяц уж почти, да…

Не допивши свой чай, тётя Света идёт зачем-то намывать весы, хотя мы их не так уж давно и мыли. Натирает их куском рыболовной сети, натирает до того, что с боков начинает отлезать тонкими чешуйками белая краска. Останавливается:

— В общем, живой он, так будем считать. Пока тело не привезли – живой. А привезут, вот тогда уж и погорюем, тогда уж и похороним. Нечего заранее!

Пытаюсь перевести тему на что-то другое, чуть менее страшное. Рассказываю, что моя бабушка сейчас в реанимации лежит, рассказываю, как прошли две операции подряд и как медленно идёт восстановление. Тётя Света ахает, сочувствует, сокрушается, что совсем даже не старая ещё бабушка моя – всего-то семьдесят семь лет исполнилось пару недель назад. Но всё равно снова выходим на Валю:

— После шестидесяти-то годов жить бы себе да жить! Всё ж хорошо, жизнь направлена, дети выращены, пенсия есть, ну, чего бы не жить спокойно спрашивается? Если б только вот дети не фестивалили…

После выпечки тащу пару горячих ещё буханок домой к Кате, чтобы ей в магазин не бежать зазря, мне ж по пути. Катя берёт хлеб и испуганно уточняет:

— Как там мама? Про Вальку говорит чего?

— Говорили… Ничего, она держится. Верит, что живой он.

— Ну, хорошо, пусть так и будет. Спасибо.

На следующий хлебопекарный день осторожно уточняю у тёти Светы самочувствие, боязно, как она после таких новостей.

— Ой, в четыре утра проснулась, кошмары снятся,не заснуть нормально!

— Прямо очень страшные кошмары?…

— Да приснилось, будто триста буханок нам заказали, ужас! И вот, бегаю я во сне, значит, а тесто не промешивается, муки не хватает, ой… Кошмар, говорю же. Думала, хоть встану тогда пораньше, раз уж не уснуть, так кот на ноги повалился – гладьте его, мне не вылезти из под него, засранец такой!

Ну, слава Богу, всё, как обычно. Держится тётя Света, паникует из-за хлеба только, не из-за сына хоть, и то ладно.

Фотографии авторства Сергея Михеева.

Заметила, что когда встречаю новое лицо в деревне и знакомлюсь – меня уже знают. Да вот, что за примером далеко ходить – сегодня вечером буквально заглянула в здание бывшей колхозной конторы. Хотела с бригадиром увидеться, поговорить насчёт одного дельца. В плохо освещённом коридоре с густо-зелёными стенами встречаю женщину со шваброй:

— Здравствуйте! Мне бы бригадира повидать…

— Тююю! Его уж нет давно, ушёл домой!

— Он только по утрам здесь бывает, да?

— Ну, утром да, я как гляну – окошко в его кабинете светится, значит, на работе. Часов около семи утра обычно он приходит, разнарядку на день даст и всё, к девяти часам уже ушёл.

— Спасибо, я утром тогда завтра зайду.

— Забегайте.

Женщина продолжает глядеть на меня, даже сквозь сумрак чувствую, что глядит пристально, рассматривает. Не могу рассмотреть её лицо, но, судя по голосу, мы ещё не знакомились с ней:

— Меня Евфросиния зовут, если что. А вас?

— Я знаю. Татьяна я.

— Рада познакомиться, Татьяна! Я тут в школе вашей работаю, лесничеством с ребятами занимаюсь…

— Я знаю.

— Вот так вот, значит? Не видались ни разу, а вы уж всё обо мне знаете…

— Ну, так я стою у магазина, тут Валька идёт. Я у ней спрашиваю: «чья это девушка новая?», а она-то мне и говорит: «это учительница теперь у нас тут поселилась, Ефросинья». Вы ж Вальку-то уже знаете, поди-ко? Я ещё подумала, что шутит она так, юмор просто, а потом и продавщица сказала, что на самом деле имя у вас такое, не шуточное.

Я не знаю никакую Вальку. Ну, то есть, если речь идёт о Валентине Николаевне, то её знаю. Но как-то сомнительно, чтобы женщина лет пятидесяти называла столь почтенную старушку Валькой. А никого другого подходящего я больше не знаю. Но скорость распространения информации по деревне, конечно, восхищает.

Берусь за ручку двери, уходить:

— Хорошего вечера вам,Татьяна!

— И вам здоровьичка!

Татьяна поворачивается ко мне спиной и я вижу на её то ли тёмно-синем, то ли чёрном рабочем ватнике белёсую потёртую надпись: «РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ «ЗАРЯ»». Первый колхоз образован был в Лопшеньге в 1931-м году и назывался тогда, кстати сказать не «Заря», а «Промышленник». После Великой Отечественной войны лопшеньгский колхоз «Промышленник» и яреньжанский колхоз «Красная заря» (принадлежащий соседней деревне Яреньга) объединились и вместо двух колхозов с разными названиями появился общий – колхоз «Заря». С годами рыбный промысел шёл на убыль и вот сейчас, в этот самый вечер, когда я разыскиваю колхозного бригадира, самого колхоза «Заря» уже не существует – теперь есть рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина, объединяющий под собой не только промысловиков из деревень Лопшеньги и Яреньги – к ним добавились ещё хозяйства деревни Луда и деревни Уна. Но на стареньком ватнике уборщицы Татьяны он по сей тот самый – «Заря», с гордым именем первого моторного бота, построенного руками молодых поморских рыболовов девяносто восемь лет назад.

Выхожу из конторы и, стоя на её деревянном крыльце, записываю в Google-календарь задачу на семь утра завтрашнего дня: «поговорить с бригадиром колхоза». Топаю домой и думаю о том, как забавно сейчас схлопнулись в этой маленькой северной деревне совершенно разные эпохи: Google-календарь и бригадир колхоза. По всем канонам течения времени они не должны были пересечься друг с дружкой примерно никогда, но вот, в октябрьский вечер две тысячи двадцать пятого года они встретились в моём телефоне, внезапное.

Правду сказать, заметка не сработала. Ну, точнее, её пришлось переносить в телефоне несколько раз: на разные дни, на разное время. Потому что на завтра к восьми утра бригадира в конторе не оказалась – я обнаружила дверь, подпёртую метлой и тёмные окна. Ну, подумала, что сама дура виновата, слишком поздно пришла, раньше надо было… На следующий день я уже без десяти минут семь прогуливалась около конторского здания, чтобы наверняка не запоздать. Не помогло, бригадир не появился: ни в 7:00, ни в 7:30, ни в 7:40… Я подружилась со всеми бродячими псинами, поглядела во все окна, послушала утренний гул Белого моря и ушла на работу.

Навела справки у населения – существует ли вообще в природе этот самый колхозный бригадир. Существует. Не далее, как нынче поутру его видели идущим с невода – навага сейчас прёт, так большая часть мужиков с ловли не вылезает. Примчав на невод, узнала от мужиков, что бригадира уже и тут след простыл – умотал на Заяцкий мыс, на тоню́, там промышлять будет до конца недели, а может и дольше… Ну, что же, я не спешу, начну его поиски снова к концу недели – очень уж хочется мне, чтобы у моих ребят из лесничества отдельное помещение для занятий было, чтобы они восьмым уроком не за деревянными партами в школьном классе сидели, а в каком-то более уютном и комфортном пространстве. Надеюсь, получится…

А пока что учу ребятню там, где приходится: то в школьном музее, то в сельсовете, то на улице. Опытным путём выяснила, что для доведения одного взрослого до состояния «хочу смотреть в стену и молчать» требуется: либо сутки один на один с шебутным младенцем, либо сорок пять минут с девятью озорными подростками. Было у нас тут полевое занятие по орнитологии – на побережье Белого моря ходили, учились фотографировать птиц с помощью телеобъектива. Что ж, добиться того, чтобы в объектив попадали птицы, а не: ребячьи ноги в береговом песке, Костина мордашка, Сашина лапка, швыряющая песок, Тимофей, швыряющий Андрея… Это была задача не из лёгких, но птиц мы всё ж таки поснимали. Отняла камеры, отправила этих котиков-обормотиков по домам, сама ещё немного прошлась берегом в одиночестве – вынесли они меня крепко. Но камеры после них пахнут вкусно: дымом, клубничной карамелью, мокрой шерстью шапок и мылом.

Вообще, кто-нибудь предупреждал бы что ли, какое это заковыристое дело – учительствовать. Мало знать информацию, мало уметь её доносить. Нужно ещё и каким-то нутряным чутьём предугадывать опасности и заранее предотвращать их! Вот, казалось бы, что может пойти не так на занятии по орнитологии? Карточки с птичками, распечатки самых важных фактов о них, видео про обработку пораненого крыла у дрозда… Видео, которое я заблаговременно сама посмотрела, чтобы убедиться – без мата, без лишней информации, без жестокости и крови. Смотрим с детьми. Вот только вместо раненой птицы почему-то ребячье внимание приковывают джинсы ветеринара, которая обрабатывает пернатого… Что ж, мне бы стоило догадаться об этом заранее, у меня две трети класса – пацаны в раннем пубертате. Пожалуй, никаких больше видео с женщинами на наших уроках, обойдёмся мужскими версиями.

На второй месяц моего учительствования в школьном лесничестве, появился первый прогульщик – восьмиклассник Женя. Признаться, когда он пропустил одно занятие, я заподозрила, что он с одноклассницей где-то прогуливается, её на уроке как раз тоже не было. Но ребята быстренько доложили, что нигде не гуляет она, а сильно болеет, дома сидит, лечится. Что делает Женя никто не знал.

На следующем уроке Женя снова не появился, правда, на этот раз информация о его местонахождении у других учеников была – все наперебой сообщали мне, что он пошёл работать, копает где-то какую-то канаву и ему за это заплатят целых четыре тысячи (это они произносили с придыханием и нескрываемым восхищением – добытчик парень, однако!). На самом деле, ничего удивительного – большинство подростков в деревнях стараются, как можно раньше начать зарабатывать своими силами. Вскапывают огороды пожилым людям, таскают воду из колодцев, пропалывают сорняки на грядах. Особо толковые парнишки и девчонки разбираются в технике и Женя, кстати, из таких как раз. Катя мне как-то сказывала о нём:

— Женя, он хоть и подросток ещё, но давно уже с мужиками почти наравне, как взрослый… Он и за рулём, он и моторы чинит, и двигатели перебирает, всё может.

И всё же во имя дисциплины и для понимания ситуации, с Женей я решила поговорить. Ну,когда он на уроке каком-нибудь появится, в конце концов… Пока что он уже вторую неделю пропускает, так что орнитологическую тему мы без него закончили и волонтёрскую тему начали тоже без него. Надеюсь, ещё придёт…

Женя пропустил пять занятий подряд и явился, наконец-то. Ругать и отчитывать пацана мне не хотелось, а вот разобраться в чём истинная причина прогулов и можно ли с этим что-то сделать – было просто необходимо. После урока отпустила всех, его попросила задержаться на пару минут:

— Женя, почему ты пропустил пять занятий?

— Нууу… Я это, работал, потом нога болела, потом опять работал…

— Твоя мама сказала мне, что ты подрабатываешь по выходным. Но ты и по вторникам занятия пропускаешь, почему?

— Да мне там это, побольше работы подвернулось, я после школы ходил…

— Скажи, пожалуйста, насколько твоя работа важна для твоей семьи? Если ты станешь чуть меньше подрабатывать, твоей семье будет сложнее жить?

— Не знаю… Да родителям пофиг, наверное. Отцу точно пофиг. Но мне это очень нужно – зарабатывать, я в Новгород поступать хочу через год…

— Ясно. Спасибо, что рассказал. Но у меня просьба – предупреждай, когда не можешь прийти на урок, иначе нехорошо получается, мы ждём тебя и волнуемся.

— Ладно.

Теперь через одно-два посещения занятий, Женя регулярно пропускает два-три, но перед каждым пропуском пишет в чат: «Здравствуйте, не смогу прийти, извините».

Фотографии Сергея Михеева, Российская Газета.

Недавно в церковном помяннике появилось новое имя – новопреставленного воина Александра. Саша погиб на фронте уже почти месяц назад, но доставят его тело в родную деревню Яреньгу только на этой неделе, под конец ноября. Семья Сашина о гибели его узнала практически сразу же, даже ещё до официального уведомления узнала – однополчане сообщили. Покуда тело бойца искали, доставали, оформляли, транспортировали – почившего обе деревни: и родная Яреньга, и соседняя Лопшеньга поминали в разговорах:

— Мать-то его как там теперь, воет, небось?

— Ещё бы, горе такое… На таблетках вся, ждёт, когда привезут хоронить.

После утверждения даты доставки гроба и похорон, жители Лопшеньги сговариваются – кто поедет в Яреньгу, провожать Сашу в последний путь. Продавщица Ира из коммерческого магазина (того самого, который «Островок / Морозко» зовётся) поутру забегает к нам на пекарню, уточняет у тёти Светы:

— Ты-то чего, поедешь на кладбище завтра?

— Не-не-не, я не поеду. Такие мероприятия уже не для моего сердца, и без того кошмары ночами снятся… Цветы отправила для него, а сама ни за что не поеду. Он ведь к Вальке моему в детстве прибегал, чуть не днями сидел у нас, бывало, играли они, у них и фотографии вместе снятые есть. Вот пусть так и запомнится он мне – живым, как на тех фотографиях, а не мёртвым…

В день похорон приключается страшная оттепель, словно земля не выдерживает этих разговоров и решает оплакать усопшего. Снег мокрыми тяжеленными глыбами сваливается с крыш, взлётная полоса аэродрома превращается в ледяную кашу. Рейсовый самолёт, на котором должны были привезти пассажиров и тело погибшего – отменяют. Все переговариваются только об одном:

— Сашку-то привезут, аль нет?

— Должны привезти… Это ж живых гражданских боятся везти по такой распутице, а умершего военного уж точно должны доставить.

— Небось Женька полетит! Он пилот опытный, да и сам родом с Яреньги. Точно полетит: ему и не боязно, и с Сашей проститься тоже захочет, точно.

Уже смеркается, когда над морем раздаётся заунывный гул самолёта – везут. В самом деле, тот самый лётчик Женька полетел, не забоялся непогоды, доставил односельчанина домой напоследок. От аэродрома гроб с телом уже везут машиной, Олег Николаевич, который самый главный гос. инспектор тут – он самолично повезёт покойника вдоль моря до кладбища Яреньги. Я как раз иду с пекарни и вижу, как везут. Я совсем не знаю этого Сашу и даже фотографию его не видела ни разу, но почему-то щемит больно. Крещусь вслед проплывающей среди снежных кучищ машине и шепчу: «упокой, Господи, новопреставленного убиенного Александра, и прости ему…». Я не знаю, чего именно надо просить простить Саше, но что-то, наверняка, надо, поэтому пусть будет. Из кузова машины на дорогу выпадают две еловые веточки – мягкая хвойная подстилка для усопшего, падают и тонут в мокрючем жидком снегу.

На следующий день после похорон приезжает энергетик и электрик Андрей с Яреньги. Приезжает вообще-то по делу, он тут и уплату за свет от населения принимает, и показания счётчиков в домах сверяет, и что-то ещё делает… В перерыве между работой заходит погреться в офис лесничества, пьёт чай со мной и Катей, снова поминаем Сашу. Катя рассказывает, сколько народу было, как проводили, как похоронили – она вчера ездила, тоже провожала. Андрей глубокомысленно покачивает головой, поддакивает:

— Даааа, грустное это дело, конечно… Хотя, с другой стороны, если посмотреть – Сашка-то, вон, три года отслужил! Да ещё в моряках тем более, эти вообще никогда долго не живут, а он три года протянул – это ж как бы повезло, считается, ну?

Мы с Катей не берёмся судить, считается ли это везением и для кого. Молча дуем в свои чашки и прихлёбываем чай. Катин брат Валентин тоже сейчас на фронте, вот уже четвёртую неделю от него ни звонка, ни строчки в сообщениях. Мать, отец да сёстры почти каждый день перезваниваются – не появилось ли у кого новостей. Не появилось… Молча ждут, в надежде, что ему свезёт вернуться живым. Он ещё баню родителям обещал построить, да так и не доделал, ну! Должен вернуться.

— Все бабы – ведьмы!

Это Коля, Катин муж так говорит. Катя вечерами любит деревней да берегом прогуляться, в себя немного прийти после целого дня с тремя детьми да с работой. С прогулок притаскивает фотографии: то улицы осенней с фонарями, то заснеженных крыш домишек, то лунного света сквозь рыбацкие сети просачивающегося… Снимки луны особенно часто она приносит, очень любит луну. Вот Коля и подтрунивает над ней, мол, только ведьмы на лунный свет приманиваются, жить без него не могут.

В конце осени мы с Колей, Катей и двумя гос. инспекторами на озеро Мураканское ездили. Там стоят маленькие домики для размещения заезжих рыбаков да охотников и кордон охраны – для порядка. Перед заморозками эти домики нужно прибрать, помыть, трубы печные почистить – в общем, чтобы никакой грязи с летнего сезона накопившейся не осталось в них. Вот мы и ездили всей командой, чтобы в десять рук поскорее всё намыть, да по домам разбежаться.

На обратном пути развеселились чего-то, глазели по обе стороны дороги, да грибы угадывали, кто какие заприметить сумел через окно «буханки». В основном звучали версии, наподобии «хрень какая-то раскисшая». И только Катя произнесла убедительное и твёрдое:

— Мухомор! Вон там мухомор, гляньте!

— Да какой мухомор, Кать, все они сошли уж!

— А я говорю – мухомор!

Спорить с Катей никто не стал, тем более, что машина уже далеко укатилась от места обнаружения предполагаемого гриба, не ворочаться же, в самом деле. Гос. инспектора Миша и Даня, сидящие по обе стороны от меня, молча уткнулись в стёкла: то ли в обиде, то ли в попытках высмотреть свои собственные грибы.

И только я, глядящая прямо, заприметила, как Коля вполголоса прошептал своё любимое:

— Ведьма… Говорю же, ведьма…

И положил свою правую руку на центральную консоль (ну, вот эту вот гробообразную хрень между водительским и пассажирским сиденьями), положил чуть ближе к Катиной руке. Она тоже свою руку придвинула чуть ближе к мужниной. И почему-то раскраснелась, ровно закат зимний по щекам мазнул…

На одних из недавних выходных пришёл Миша. Не пришёл даже точнее сказать, а ввалился: внезапно, громко топоча рыбацкими сапогами по крыльцу и коридору, зашёл в комнату, уселся на кровать. Миша – он в Лопшеньге одним из трёх государственных участковых инспекторов работает. В их обязанности входит: наблюдение за рыбаками и предотвращение незаконного вылова рыбы в неположенных местах, отвод и заготовка древесины для нужд населения, контроль за территорий лесничества, выдача разрешений на пребывание в национальном парке залётных туристов и тому подобное. По совместительству, всё эти же гос. инспектора что-нибудь чинят в помещениях, принадлежащих парку – давеча вон, Миша на пару со вторым гос. инспектором Даней общественную баню для сотрудников парка закончили строить и впервые истопили её – праздновали окончание большого дела. Кухню новую привезли в мой «Дом на восьми ветрах», так Миша опять же ходил каждый будний день: собирал, сверлил, скручивал, устанавливал – неделю почти не вылезал отсюда. Теперь вот в воскресенье ни с того, ни с сего притопал:

— Миш, ты чего? Выходной же нынче?

— А я это, передать тебе… Татьяна Ивановна спрашивает, чего ты в церкву-то не ходишь на службу?

— Эммм… Так священника же нет у нас, я думала, что и не служит никто теперь… Он же помер, вроде как, да?

— Ну, он сначала сбёг отсюдова, а уж потом помер. Все они бегут… Сначала приедут, поживут-поживут, а потом зимовать-то тяжко здесь, вот они и сбегают. Татьяна Ивановна теперь ходит только, печь протапливает в храме, за территорией приглядывает и службу читает по воскресеньям в десять. Вот ждала тебя нынче, а ты не пришла, она меня и послала узнать – почему?

— Я не знала, что кто-то читает… Ладно, спасибо, что сказал, в следующее воскресенье прибегу. А как Татьяна Ивановна вообще узнала, что я в церковь хожу? Мы ж даже не знакомы особо с ней, всего раз на школьной ярмарке виделись!

— Так она это, увидала, что ты как-то мимо церквы шла и покрестилась, вот!

— Во дела, ну, всё-то тут все примечают… Я ж тихонько, вроде.

— А вот, все всё знают, деревня. В общем, ты приходи, она ждёт тебя.

Обещаюсь прийти. Миша уходит, а я перебираю фотографии со школьной ярмарки – хоть вспомнить, как выглядит Татьяна Ивановна. Нахожу её рядом с одним из учеников – точно, она же Сашина бабушка.

На следующее воскресенье ставлю будильник, к десяти утра по хрусткому снегу притопываю в церковь. Хоть и не шибко древняя она, но двух из трёх крестов на маковках уже нет: с одного перекладину шторма да вороньи лапы сломили, второй и вовсе вместе с крохотным куполом-«луковичкой» буря скинула. Третий покаместь держится, видно оттого, что он пониже других, над алтарной частью церквушки расположен – там ветер чуть меньше буянит, не так шибко сносит.

Внутри церкви места не шибко много, навскидку – шагов двенадцать в длину и шагов девять в ширину она, но и прихожан практически нет. Угадываю ту самую Татьяну Ивановну – она стоит у левой части небольшого амвона, подле иконы Богоматери и вполголоса поёт акафист. Ещё одна пожилая женщина стоит неподалёку от входной двери, шёпотом подпевает и часто крестится. И я вот пришла, третья. Татьяна Ивановна заканчивает пение акафиста, растопляет печку-буржуйку и начинает читать утреннюю службу – обедницу. Мне выдаёт толстую общую тетрадку с поминаньем:

— Марья Григорьевна нынче без очков пришла, так вы, Ефросинья Игоревна, почитайте, чтобы помянуты все были за здравие!

Читаю шёпотом, чтобы не перебивать чтение молитв. Первый лист тетради исписан аккуратным округлым почерком и каноническими общепринятыми поминальными формулировками, имена стоят по иерархии: иерея такого-то со чадами, игуменью такую-то, болящего такого-то, отрока такого-то, отроковицы такой-то… Со второго листа почерк сменяется на более угловатый, стержень тоже меняется – видно, уже другой ручкой и другой рукой писано. Формулировки тоже меняются, после привычного уже – «путешествующих, страждущих, воинство, плененных» следует внезапное – «работников медпункта, учителей школы, сотрудников Дома Культуры»… Практически с каждым листом меняется манера письма, меняется толщина букв, меняются шрифты: от идеального каллиграфического до неровными рвущимися линиями выведенных печатных букв. Приписки в скобочках напротив имён тоже меняются и поражают разнообразием: такого-то пьющего, такую-то с онкологией, такого-то пропавшего, такую-то сбегающую из дома, такого-то потому что сын пытался зарезать, такого-то ослепшего, такого-то ушедшего на Валаам… На какой-то по счёту странице появляются списки по принадлежности к определённой группе: «учителя школы», «детский сад», «начальство», «наши дети». В списке детей узнаю каждого из своих учеников, ну, за этих-то прямо непременно надо помолится, может хоть на уроках потишей себя держать станут…

Во время пения антифонов в церковь заходит Катя с младшей двухгодовалой дочуркой Настюшкой. Катя ставит свечку за здравие, крестится. Настюшка смущается, нюхает маму в лицо и пытается запрятать свою мордашку в её капюшон. Через несколько минут осваивается, забирает у Кати из рук вторую свечку, предназначенную для умерших. Свечка не зажжена, но Настюша надувает щёчки шариком и громко дует на белый фитилёк. Татьяна Ивановна распевно тянет:

— Исполняаа-ю-ща-го во бла-гих желаааа-ни-е твоеее…

Настюшка подхватывает и на всю церковь распевает:

— Ааа-ааааа-аа…

На третьем антифоне Настя начинает скатываться по Катиной ноге на пол – утомилась, малышка. Катя ставит вторую свечку к поминальному кресту за почивших родственников и утаскивает юную певицу гулять по свежему снегу.

Усопших Татьяна Ивановна поминает сама в конце службы, поминает даже почти ни разу не заглядывая в помянник – наизусть помнит.

Мария Григорьевна рассказывает, что церковь эта когда-то её братом отстроена была и потому она, как свой личный долг считает приходить вскую неделю сюда:

— Каждый-то день сил нет, ноги почти не держат уже… Вот Татьяна Ивановна у нас святая женщина, почитай всякий день тут молится за всех нас, а я уж не в силах.

Татьяна Ивановна смущается такого внезапного объявления её прижизненной святости и утверждать, что не ходит она сюда каждый день – в понедельник не ходит, только в остальные дни недели. В будни она открывает церковь также, как и в воскресенье – к десяти часам. Топит печку, читает акафист или канон. Татьяна Ивановна ведёт меня в притвор и показывает вышитую икону на стене – преподобной Евфросинии Полоцкой, моей небесной покровительницы:

— Вот, представляте, совсем недавно ведь икону эту нашему храму подарили, а тут и вы приехали! Не случайно это всё, значит.

Киваю. Похоже, что и взаправду, не случайно меня сюда занесло, ждали меня тут, выходит. Коли уж и святая моя тут оказалась – к месту я в Лопшеньге, стало быть, точно к месту.

На первой неделе ноября в Лопшеньгу заглянули первые зимние посланники: снег по щиколотку, замёрзшие колодезные шланги и кусочки льда в самих колодцах.

Если снег на дорогах и крышах – посланник радостный и желанный, то вот лёд, парализующий удобную подачу воды в дома и бани – он не радует нисколечко. Впрочем, вне зависимости от человеческих реакций, зима просто приходит, вот-вот, близёхонько уже она совсем. Подвывает в печных трубах моряна, колышматят в окна напужанные голые рябиновые ветки, словно перезимовать в тёплом нутре дома просятся. Люди как-то попритихли, расползлись по норам и тоже ждут – не столько даже красот зимних, сколько ледостава нормального, чтобы по зимнику можно стало продукты завозить в деревню. Вот этот вот самый период, между закрытием морской навигации в начале ноября и открытием зимника с первыми крепкими морозами – он самый непростой для Лопшеньги, самый выжидательный.

— Люба, мне молока сегодня, наверное, четыре коробочки дайте, пожалуйста…

— Запасы делаете? Правильно-правильно, надо запасаться, свежие-то продукты нам не скоро теперича привезут…

— А когда обычно лёд становится здесь?

— Ой, ну, как с погодами свезёт, на самом-то деле, год на год не угадаишь… Самый ранний зимник, я помню, числа пятого декабря как-то открылся, мы поставку принимали. А так может и в середине декабря, и в конце…

— А если в декабре не встанет лёд, что тогда?

— Ой, да что вы такое говорите-то?! Не должно так быть, не должно… Зима ж, небось, видит, что ждём мы её, что рады мы ей, так и поставит на море всё, не останемся до января без привозов-то, даст Бог…

Киваю согласно. На всякий случай, беру ещё килограммовый кулёк гречи и такой же пакет муки – пусть будет в про запас, а то кто её там знает, эту зиму…

Поначалу, когда расспрашивали меня местные, в каком доме живу – я адрес называла, мол, улица Советская, дом 13. Мне казалось, что это понятней, ну, всего-то четыре улочки в деревне, небось всем известно, где это. Но нет. Всякий раз начинались гадания, переборки и путаницы. Всякий раз до тех самых пор, покуда я не поняла, что говорить надо вот это – «на восьми ветрах». Так все сразу понимают, без ошибки.

Строго говоря, мой нынешний «дом на восьми ветрах» – он уже давно вообще не дом, он музей. Когда-то он был жилым домом семейства Майзеровых, после 1947-го года дом стал школой-семилеткой, после 1960-го года перешёл в пользование сельского совета народных депутатов. После развала Советского Союза все сельские вопросы стали решать в другом здании, на центральной площади деревни, а бывший дом Майзеровых уже во втором десятилетии двадцать первого века передали в пользование национальному парку «Онежское Поморье» в качестве маневренного фонда для проживания. В двух из четырёх комнат парк оборудовал небольшой музей поморской культуры, на стенах которого разместилось всё, что осталось от древней Лопшеньги: женский венчальный венец, кацея (переносное кадильце), переписанные от руки тексты «Живый в помощи Вышняго» и «Да воскреснет Бог», старообрядческая божница, своеручно сделанная домашняя мебель, портреты местного знаменитого кузнеца Ивана Ивановича и плотника Луки Нестеровича, манок на нерпу, уда на треску, кожаные бахилы… Стены музея превращены в красочную карту, на которую нанесено побережье Белого моря с названиями всех известных тоне́й и поморских деревень.

А вот две другие комнаты, они жилыми оставлены. Ну, на постоянной основе в них никто не живёт ясное дело, но если туристов каких – случайных или организованных, с туром которые приезжают – заносит в Лопшеньгу, то размещают их именно здесь. По осени да по ранней зиме туристов нет и не предвидится, так что комнаты пустуют – вот в одну из них меня и поселили, живу теперь тут…

Со школы в мой дом-музей стараюсь по уго́рушку возвращаться, чтоб с его хребтины на море поглядеть, на дымок над крышами полюбоваться-порадоваться. Любуюсь да звуки и речи подслушиваю, запоминаю. Две старушки мимо идут-бредут, промеж собой разговаривают:

— Ты печь-то не топила что ль нынче? Я не углядела дыма-то у тебя!

— Неее, решила не топить, дрова попридержать… Два дни до этого топила, тепло скопилось, не окостенею, небось, печка ещё тёпла, не нарадуюсь.

— Дааа, я тоже уж до того радостна хожу, когда дрова попридержать случается, ой! Нам ить с тобой зимовать ещё, от веселье-то будет…

Я не старушка и всего-то чуть больше месяца ещё здесь, но уже сумела разобраться в необходимости бережного расходования ресурсов, в особенности дров – без них-то совсем грустно зимой будет. Топить стараюсь один раз в сутки, перед сном только. И как же радуюсь, когда не шибко ветра гуляют и удаётся комнату протопить до тепла с трёх поленцев, а не с четырёх, уж такой хозяюшкой запасливой себя в этот момент ощущаю – не передать.

На детской площадке девчонка маленькая копается в песочнице-ка́рбасе (нет, не в макете – настоящий старый ка́рбас сюда притащили мужики, песку внутрь него насыпали, вот и песочница детям). Рядом с девчушкой стоит бабулечка – доглядывает детку. Доглядывает и тихонько напевает, ветер доносит до моего уха строчку: «раа-дуйся благодатная Богородице Деее-воо»… Угадываю по распеву и тексту тропарь Сретению Господню, не стёрлось из памяти, надо же. Качелька, ветром раскачиваемая, поскрипывает – радуется, видать. Псина ничейная, общественная, бежит мне навстречу и пытается засунуть свой мокрый нос в рукав моей куртки – тоже радуется, непутёвая. И я радуюсь: то ли тому, что слышу и вижу всё это; то ли тому, что на своём месте и среди своих себя чувствую; то ли всему вместе…