Жизнь в музее

Поначалу, когда расспрашивали меня местные, в каком доме живу – я адрес называла, мол, улица Советская, дом 13. Мне казалось, что это понятней, ну, всего-то четыре улочки в деревне, небось всем известно, где это. Но нет. Всякий раз начинались гадания, переборки и путаницы. Всякий раз до тех самых пор, покуда я не поняла, что говорить надо вот это – «на восьми ветрах». Так все сразу понимают, без ошибки.

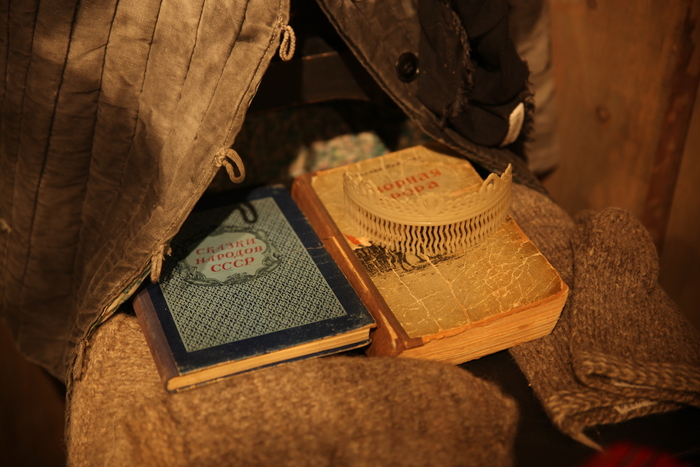

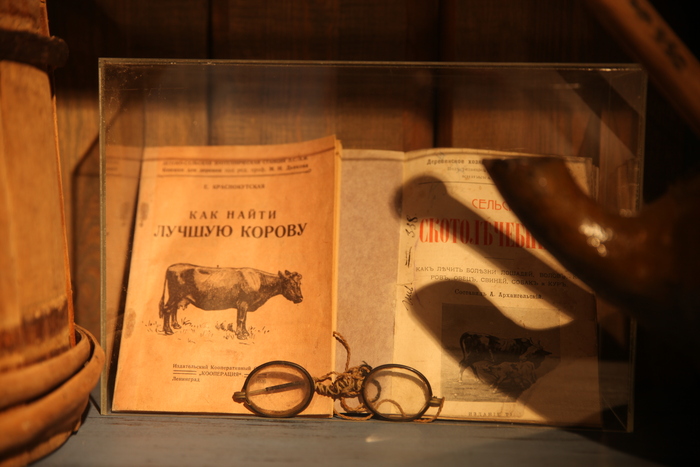

Строго говоря, мой нынешний «дом на восьми ветрах» – он уже давно вообще не дом, он музей. Когда-то он был жилым домом семейства Майзеровых, после 1947-го года дом стал школой-семилеткой, после 1960-го года перешёл в пользование сельского совета народных депутатов. После развала Советского Союза все сельские вопросы стали решать в другом здании, на центральной площади деревни, а бывший дом Майзеровых уже во втором десятилетии двадцать первого века передали в пользование национальному парку «Онежское Поморье» в качестве маневренного фонда для проживания. В двух из четырёх комнат парк оборудовал небольшой музей поморской культуры, на стенах которого разместилось всё, что осталось от древней Лопшеньги: женский венчальный венец, кацея (переносное кадильце), переписанные от руки тексты «Живый в помощи Вышняго» и «Да воскреснет Бог», старообрядческая божница, своеручно сделанная домашняя мебель, портреты местного знаменитого кузнеца Ивана Ивановича и плотника Луки Нестеровича, манок на нерпу, уда на треску, кожаные бахилы… Стены музея превращены в красочную карту, на которую нанесено побережье Белого моря с названиями всех известных тоне́й и поморских деревень.

А вот две другие комнаты, они жилыми оставлены. Ну, на постоянной основе в них никто не живёт ясное дело, но если туристов каких – случайных или организованных, с туром которые приезжают – заносит в Лопшеньгу, то размещают их именно здесь. По осени да по ранней зиме туристов нет и не предвидится, так что комнаты пустуют – вот в одну из них меня и поселили, живу теперь тут…

Со школы в мой дом-музей стараюсь по уго́рушку возвращаться, чтоб с его хребтины на море поглядеть, на дымок над крышами полюбоваться-порадоваться. Любуюсь да звуки и речи подслушиваю, запоминаю. Две старушки мимо идут-бредут, промеж собой разговаривают:

— Ты печь-то не топила что ль нынче? Я не углядела дыма-то у тебя!

— Неее, решила не топить, дрова попридержать… Два дни до этого топила, тепло скопилось, не окостенею, небось, печка ещё тёпла, не нарадуюсь.

— Дааа, я тоже уж до того радостна хожу, когда дрова попридержать случается, ой! Нам ить с тобой зимовать ещё, от веселье-то будет…

Я не старушка и всего-то чуть больше месяца ещё здесь, но уже сумела разобраться в необходимости бережного расходования ресурсов, в особенности дров – без них-то совсем грустно зимой будет. Топить стараюсь один раз в сутки, перед сном только. И как же радуюсь, когда не шибко ветра гуляют и удаётся комнату протопить до тепла с трёх поленцев, а не с четырёх, уж такой хозяюшкой запасливой себя в этот момент ощущаю – не передать.

На детской площадке девчонка маленькая копается в песочнице-ка́рбасе (нет, не в макете – настоящий старый ка́рбас сюда притащили мужики, песку внутрь него насыпали, вот и песочница детям). Рядом с девчушкой стоит бабулечка – доглядывает детку. Доглядывает и тихонько напевает, ветер доносит до моего уха строчку: «раа-дуйся благодатная Богородице Деее-воо»… Угадываю по распеву и тексту тропарь Сретению Господню, не стёрлось из памяти, надо же. Качелька, ветром раскачиваемая, поскрипывает – радуется, видать. Псина ничейная, общественная, бежит мне навстречу и пытается засунуть свой мокрый нос в рукав моей куртки – тоже радуется, непутёвая. И я радуюсь: то ли тому, что слышу и вижу всё это; то ли тому, что на своём месте и среди своих себя чувствую; то ли всему вместе…