Россия_личное

68 постов

Что ж, пора освежить информацию о себе, за восемь месяцев не всё, но многое поменялось.

Кто я? Капустина (в дев. Ащеулова) Евфросиния Игоревна.

Откуда я? Родилась в городе Ялуторовск Тюменской области в 1997 году.

Чем я занимаюсь? Писательством, социальной фотожурналистикой, съёмками пожилых людей и малых коренных народов России.

Что я уже поделала в жизни?

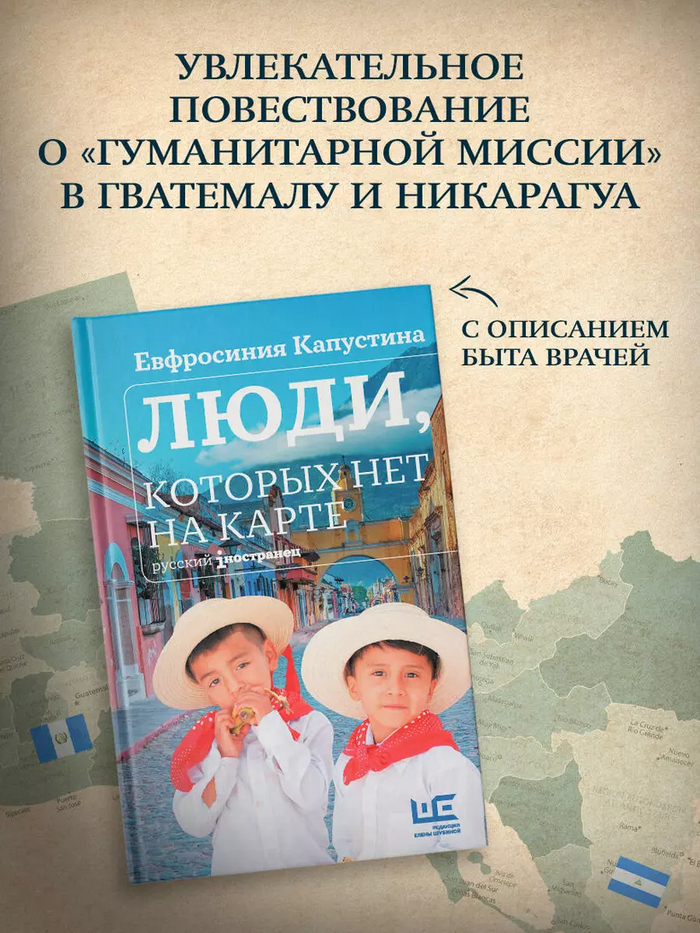

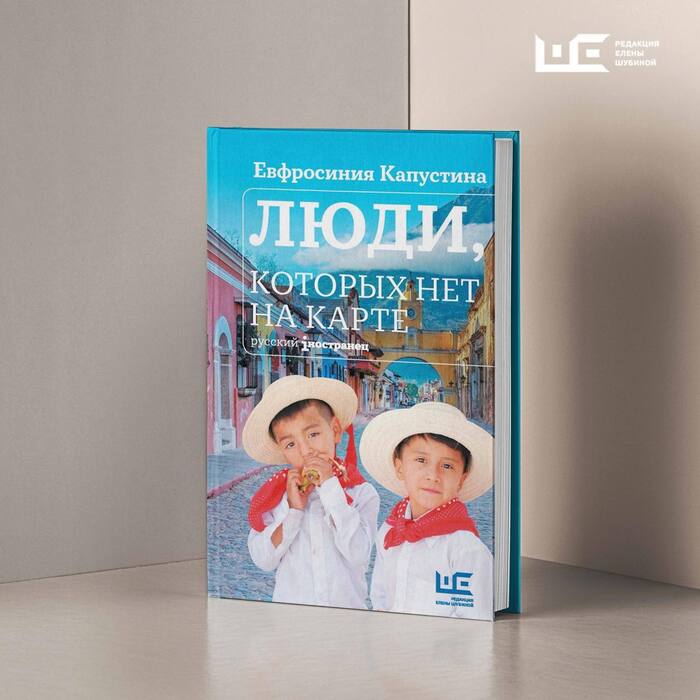

Окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра кино и фотоискусства). Почти пять лет проработала фотографом-волонтёром в НКО «Ночлежка». По шесть лет параллельно проработала в чайно-кофейной компании «Унция» и в службе безопасности ФК «Зенит». Семь месяцев проработала фотографом-волонтёром в международной благотворительной организации «Health & Help» (Гватемала и Никарагуа). Написала книгу о жителях труднодоступных деревень Латинской Америки, книга называется «Люди, которых нет на карте», будет издана и выйдет в продажу осенью 2024 года в Редакции Елены Шубиной / издательство АСТ.

Что я делаю прямо сейчас?

Живу в Санкт-Петербурге. Беру заказы на съёмки пожилых людей, снимаю фотопроекты для сообществ малых коренных народов Ленинградской области. Сотрудничаю с НКО «Благотворительная Больница» и швейно-вышивальной мастерской «Лавка "Красная горка"». Пишу вторую книгу – о девяностотрёхлетней бабушке своего мужа, которая родом из вепсских мест Ленинградской области.

Что я очень хотела бы поделать в обозримом будущем?

Очень давно и сильно хочу поработать в экспедиционных условиях русского севера (Арктика, Антарктика, Заонежье, Поморье – ко всем ним присматриваюсь). Очень тянет поработать в военно-полевом госпитале или в ином подразделении «Красного Креста» (но чтобы в зоне катастроф или боевых действий). Очень надеюсь и стремлюсь второй раз оказаться в гватемальской клинике «Health & Help» – за прожитые там четыре месяца, так и не успела отснять работы в каменоломне, городок ткацких фабрик, да и вообще думаю там поле непаханое материала, ещё на одну книгу хватить должно с лихвой.

Ну, это всё так, в мечтах. Поглядим, посмотрим, что выйдет и каким оно будет.

Если вам что-то из этих пунктов запало в душу – оставайтесь читать. Если вы в каком пунктов углядели почву для нашего сотрудничества – пишите, непременно отвечу. Ежели всё мимо вас – хорошей вам вашей дороги, может в другой раз на чём другом сойдёмся, кто знает.

Сегодня уволили врача В. – одного из наших волонтёров.

Честно, было максимально неожиданно. В смысле, про возможность увольнения любого из нас все мы знали, заранее знали, сами контракты читали во всех подробностях и сами их подписывали. Но тут было внезапно по максимуму, ничто не предвещало.

Через несколько дней В. должен был уехать в Никарагуа и сегодня у него как раз был запланирован приветственный звонок с директором никарагуанской клиники. Выйдя со звонка, он сказал, что в Никарагуа он не едет и из нашей гватемальской клиники ему придётся уехать сегодня. Больше подробностей не рассказал, выглядел обиженным и молча ушёл в свою комнату, собираться. По распоряжению гватемальского директора, приехал наш водитель Сальвадор и увёз В. на своей флитере в Момостенанго, ближайший город, из которого уже можно добраться общественным транспортом до столицы или ещё куда.

Мы остались вчетвером: врач-педиатр Лиза, врач-терапевт Ирина, медбрат Кирби и фотограф я. Терялись в догадках о случившемся, но, молча, про себя, чтобы не нагнетать обстановку домыслами. Ждали вечернего звонка нашего директора – с пояснениями.

Директор позвонила нам сразу же после того, как мы отпустили последнего пациента. Рассказала о настоящих причинах увольнения коллеги, расспросила, как мы себя чувствуем после произошедшего. Оказалось, уволили В. за прямое и тяжёлое нарушение волонтёрского контракта – харассмент. Говоря по-русски, за приставания к коллегам женского пола. Оказывается, не раз и не с одной он пытался установить нерабочие отношения. С кем-то ограничилось тонкими словесными намёками, с кем-то перешло в агрессивный шантаж, а с кем-то и вовсе дошло до насильственной попытки физического контакта. Хорошо, что только попытки.

Собственно, после именно этого случая начали процедуру расследования, все остальные девочки до этого молчали. Считали, что ничего критичного не произошло. Подумаешь, о попу несколько раз как бы случайно шоркнулся и вопросы попытался позадавать слишком личные. Подумаешь, перед сном в общей комнате жаловался на то, что его мужские потребности не удовлетворяются здесь и было бы неплохо, если бы коллега проявила сочувствие. Подумаешь, выход из аптеки как бы в шутку перегораживает. Не жаловаться же из-за такого. И, вообще, может быть сама чем-то повод дала. Может зря при всех рассказывала, что в какой-то прежней жизни любила на танцы ходить. Может зря помочь аптеку разобрать попросила.

Не выдержала Лиза. В один из вечеров, В. зажал её в тёмном углу и пытался поцеловать. Она долго молчала. Но, неприятные намёки с его стороны продолжились и она, боясь повторения, всё ж таки обо всём рассказала директору клиники. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что с другими девушками тоже происходили подобные ситуации, почти с каждой из команды. По этому поводу в контракте чётко прописано – расторжение одним днём. Вот и расторгли.

Когда все мы узнали подробности – стало легче. Во-первых, потому что поняли причины увольнения. Во-вторых, потому что теперь каждая смогла поделиться с другой тем, чего стыдилась и о чём боялась говорить. Пожалуй, в этом было самое хорошее из возможных завершение этой плохой истории – каждая поняла, что нужно было сказать сразу, так как правда могла бы защитить других коллег от подобного опыта. Хорошо, что поняли. Плохо, что никарагуанская клиника оказалась вынуждена чуть дольше работать с одним-единственным врачом, пока не нашли замену уволенному медику. Ну, ничего, в итоге все справились.

Примерно раз в неделю педиатр Лиза делает генеральную уборку всего: клиники, туалета для пациентов, туалета для волонтёров, душевой комнаты, кухни. Вообще всего. Делает несколько агрессивно, громко роняет коробки, вёдра, до скрипа натирает окна.

Лиза убирается не потому, что мы всё засираем за неделю, нет. Каждый почти всегда делает уборку за собой, ну, разве иногда сил не остаётся. Лиза убирается потому, что раз в неделю она разговаривает с мамой.

Что говорит ей мама мы не знаем. Но каждый раз, когда грохот чуть стихает, мы слышим монотонный металлический голос Лизы:

— Мама, это моё дело и моя жизнь.

— Мама, мы это уже много раз обсуждали.

— Мама, ты меня не слышишь.

Примерно через час такой агрессивной уборки и изматывающего диалога, Лиза с красным лицом идёт в душ. Минут через пятнадцать нахождения там, она включает громкую латиноамериканскую музыку. Минут через тридцать она выходит из душа, с нормальным уже белым лицом, завивкой и улыбкой.

Мы привыкли. Привыкли, что примерно раз в неделю нужно потерпеть один час, после чего мы получим идеально чистую стерильную клинику и улыбающуюся Лизу ещё на одну неделю.

Но сегодня, закончив уборку, Лиза не пошла в душ. Она села на кухне, уронила руки по обеим сторонам стула и смотрела в стену стеклянными глазами. Сидела так, пока Лена собирала на стол. Сидела так и после звонка к ужину. Сидела, когда все уже пришли за стол и начали есть.

Первой не выдержала Лена, они как-то ближе всего сдружились тут:

— Лиза, ты чего? Есть-то будешь?

Лиза шевельнула зрачками, повернула лицо в сторону голоса Лены и уронила:

— Я так больше не могу, понимаешь, не могу…

Лена попыталась сформулировать что-то поддерживающее, но замолкла. Мы даже не пытались, молчали.

Все мы знали, что мама Лизы категорически против выбора своей дочери. Нет, не так даже. Мама Лизы убеждена, что уехав в гватемальскую деревню лечить диареи и простуды, вместо московской ординатуры и последующей карьеры – вот этим поступком дочь сломала себе жизнь. И она не просто в этом уверена, она считает необходимым каждый звонок напоминать дочери о её ошибке и уговаривать вернуть всё, как было. Лиза пытается держаться. Пытается оставить за собой право распоряжаться своей жизнью.

P. S. Решила, что буду периодически показывать вам фрагменты из книги, которые тут ещё не появлялись. Не в хронологическом порядке уже получится, конечно, но буду складывать каждый фрагмент в соответствующую ему серию: Гватемала или же Никарагуа.

По порядку всё в книге изложено, ну, вы уже знаете.

Покопалась в памяти, пошуршала заметками… Обнаружила, что едва ли не к каждому значимому событию уходящего года намертво приклеено слово «впервые». Ну, что ж, так и запишем.

Впервые написала книгу, самую настоящую. Впервые написала письмо в тюрьму. Впервые говорила что-то умное в микрофон на Красной площади. Впервые несколько недель не могла шевелиться и не могла нормально говорить вообще ни с кем. Впервые учила социальной фотожурналистике студентов в Томске и школьников в Кенозерье. Впервые писала в Переделкино и написала рассказ об НКО. Впервые писала в самолёте и написала гимн Северской АЭС. Впервые набрала вес больше шестидесяти килограммов. Впервые за взрослый период жизни сфотографировалась с матерью. Впервые назвала её «мамой». Впервые сдала донорскую кровь. Впервые снимала швы кошке. Впервые купалась в озёрной августовской воде.

И так далее, и тому подобное… Всего перебирать не стану, так, по макушечкам вам показала. Очень уж много всего было впервые. Так много, что приустала очень. И тут, пожалуй, следовало бы попросить все небесные и земные силы поумерить количество новизны в моей жизни. Но вот прямо сейчас я впервые собираюсь встречать первые минуты нового года в чужом городе, в чужой квартире, на ковре из чужого и незнакомого мне Афганистана… Так что, кто его знает, как там оно пойдёт в этом новом году. Пусть уж идёт, ну, не останавливать же теперь, в самом деле. Справилась в прошедшем, справлюсь и в новом, куда деваться-то.

Все мы как-то справимся, чего уж там. Особенно, если подхватывать друг дружку будем, тогда наверняка.

В своей книге Евфросиния не касается всерьёз политических тем, но для неё важно, что она – волонтёр, фотограф, медсестра-самоучка со знанием испанского языка – русская. Важно без лозунгов, воплей и желания кого-то в чём-то убедить.

И это тоже очень круто.

«Заметила, что в нашей кухне нет российского флага. Перепроверила. Висят флаги всех стран, откуда приезжали волонтёры в клинику: Колумбия, Португалия, Аргентина, США, Великобритания. По фотографиям старым тоже проверила – был, а теперь нет.

Долго молчала, ходила, искала слова, которыми можно спросить: почему так? Слов не нашла. Зато нашла карандаши и бумагу, нарисовала, повесила.

Боялась, что кто-то что-то скажет, но все промолчали. А мне стало лучше –теперь кусочек меня останется на гватемальский кухне даже после моего отъезда отсюда. Отметилась».

—————————

Писательница Анна Матвеева написала статью о моей книге, спасибо ей огромное. А Литературная газета эту статью опубликовала, ей тоже спасибо.

Я бы вам даже снимок газеты показала, но в этих Москвах ранним утром фиг найдёшь ларёк с прессой. Так что придётся вам электронной картинкой довольствоваться. Если что, в 51-м номере газеты всю статью ищите, там напечатана она. Электронная версия вот тут лежит: https://lgz.ru/article/teper-uzhe-est/

Всё, помчала в магазин, работать. Такая уж она, жизнь русская писательская: газету о себе поутру почитал и потопал коробки с поставкой разгружать.

Повествование сосредоточено на жизни в удаленных деревнях Гватемалы и Никарагуа, где люди борются за выживание в условиях крайней бедности и отсутствия медицинской помощи. Главный герой книги — молодая женщина‑фотограф, чья миссия заключается в том, чтобы запечатлеть моменты повседневной жизни этих мест, будь то радостные или трагические.

Как родилась идея вашей книги, что служило отправной точкой или импульсом к ее написанию?

Я привыкла писать о том, с чем тесно соприкасаюсь, описывать те условия, в которых нахожусь. По роду моей деятельности, так уж складывается, что в последние пять лет я чаще прочего нахожусь среди уязвимых групп населения, разделяю с ними их быт и переживания. Так что, собравшись ехать на съёмки в благотворительные клиники Гватемалы и Никарагуа, я сразу же сказала и самой себе, и коллегам, что я еду не только делать фотографии, но и писать книгу.

Что было сложнее: начать писать книгу — или продолжать?

Начать было сложнее. Во‑первых, потому что не было никаких гарантий и ни малейшей уверенности, что написанное когда‑то будет издано, что оно встретится с читателями. Во‑вторых, потому что условия работы над этим текстом сильно отличались от привычных условий: одно дело писать за удобным личным столом в тихой петербургской квартире и совершенно другое дело писать, сидя на медицинской кушетке между приёмами пациентов, обливаясь потом от тропической жары и отмахиваясь от мошкары.

Насколько отличается первоначальный замысел от финального текста?

В первоначальной версии рукописи не было уделено много внимания личной линии автора, то есть моей. Изначально мне казалось, что следует дать как можно больше места для голосов людей, с которыми я встретилась в этих латиноамериканских труднодоступных деревнях. Но по рекомендации редактора, я всё же решилась впустить и себя в текст книги, приоткрыть читателям некоторые фрагменты из своего собственного прошлого и настоящего. Пожалуй, это единственное серьёзное отличие вышедшей книги от первоначальной рукописи.

Какой этап работы над книгой был самым интересным для вас?

Каждый этап был интересен какими‑то своими особенностями. Лично мне было очень комфортно на втором этапе, когда я писала никарагуанскую часть книги. Может быть дело в том, что в никарагуанской клинике была более комфортная рабочая среда, по сравнению с гватемальской. Может быть дело в том, что там меня поддерживала кошка Катушка — самый старейший и любимейший член команды :) А может быть просто потому, что мне самой уже было ясно в тот период — книга складывается и мне нравится, как она это делает.

Как был организован процесс вашей литературной работы? Есть ли у вас особые «писательские ритуалы»?

Процесс был достаточно рутинным и по‑хорошему однообразным. С 8:00 до 16:00 я работала в клинике с пациентами, делала фотографии и заметки об интересных случаях в блокноте, записывала интервью. После завершения официального рабочего дня клиники я садилась за расшифровку интервью и превращение заметок во фрагменты будущей книги. По сути, именно писала книгу я ежедневно с 16:00 до 19:00, иногда, чуть дольше. В Латинской Америке я работал с апреля по ноябрь 2023 года. Когда я вернулась в Россию, большая часть книги уже была готова, мне оставалась доработать финальные эпизоды — на это потребовалась ещё пара месяцев. Что же касается ритуалов, в этом смысле я невероятно скучный человек, их у меня не было и нет, совсем никаких. Я просто методично делала свою работу, чтобы ни происходило вокруг, по крайней мере старалась делать.

Кто стал первым читателем вашей книги?

Мой супруг, Евгений Капустин. Когда‑то он научил меня, восемнадцатилетнюю девочку, научил в принципе писать, привил навыки саморедактуры. Так что практически всегда он становится первым читателем каждого моего нового текста.

Читали ли вы книги других авторов, когда работали над своей? Если да, то какие?

Признаться, читала я в моей латиноамериканской экспедиции сильно меньше, чем обыкновенно читаю дома, в России. Тем не менее, несколько книг в процессе написания своей я всё ж таки прочла. Новыми для меня стали: «Сердце Пармы» Алексея Иванова, «Конец и вновь начало» Льва Гумилёва, «Юрта ворона» Ивана Ефремова. Перечитывала свои любимые книги: «Этногенез и биосфера Земли» Льва Гумилёва, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Апостол».

Как складывалось взаимодействие с редактором книги?

Всё сложилось отлично! Мне есть с чем сравнивать и могу сказать, что взаимодействие с самим главным редактором Еленой Данииловной Шубиной и со всей командой редакции, которая работала над изданием книги — всё это было очень человечно и профессионально одновременно.

Какую из редакторских правок вам было сложнее всего принять?

Не припомню, чтобы какая‑то из правок далась мне сложно. Елена Данииловна невероятно чутко и корректно высказывала свои пожелания, уточняла какие‑либо спорные моменты при редактуре текста. За всё время подготовки текста к изданию, у меня ни разу не возникло желания спорить или сопротивляться редакторским правкам, так что весь процесс прошёл максимально комфортно.

Как придумывалась обложка для книги? Долго ли ее выбирали?

Дизайнер предложил вариант обложки, которая собрана из двух гватемальских фотографий, и я согласилась на первую же версию. Возможно, когда‑нибудь я обнаглею и стану подолгу копаться в вариантах обложек, но пока что для меня это первый опыт, и я старалась сильно не спорить :) Недолго выбирали.

Что вы чувствуете теперь, когда книга уже вышла и ждет своего читателя?

Радостно и тревожно одновременно. Радостно, что книга издана, что я смогла сдержать слово, данное моим героям — я обещала, что о них узнают, что мир будет в курсе их существования. Тревожно, что теперь перед большой незнакомой аудиторией читателей я не смогу защищать каждого своего героя. К нападкам на себя я привыкла и не боюсь их, но всё ещё чувствую ответственность за каждый словесный камень, выпущенный в тех, кто доверил мне рассказать свою историю. Впрочем, очень надеюсь, что мои соотечественники окажутся тактичны и с бережным пониманием отнесутся к каждому герою моей книги.

Интервью для Редакции Елены Шубиной взял Андрей Никоноров, спасибо ему.

Если у вас есть вопросы про книгу, задавайте, пожалуйста, тут. Если вы предпочитаете задавать вопросы лично, то приходите на книжную ярмарку Non/fiction №26, я там буду 7 декабря, повидаемся и на вопросы отвечу с радостью.

Вот вы меня всё спрашиваете: «А когда уже, ну, когда уже будет книга про бабушку, ну, когда?»

Что ж, вам не меня надо спрашивать об этом. Вон, главного редактора спрашивайте. Это ничего, что у редактора из документов только усы-лапы-хвост при себе имеются – редактор самый, что ни на есть настоящий. Отсматривает внимательно мои заметки и правки в них вносит самым суровым образом, даже чуток беспощадным. Ну, с другой стороны, редактура такой и должна быть, чтобы книга к читателям хорошая вышла, причёсанная и нарядная.

Так что, меня вы не спрашивайте о книге. Как только Катуша всё отредактирует, так сразу и будет книга, возможно, даже с отпечатком лапки взамен печати :) Она блюдёт процесс, пристально, не переживайте, всё под котоконтролем.

— Бабушка, дедушка, идите с девочкой познакомиться!

Дедушка, шаркая тапками, опираясь на деревянную палку, вышел из комнаты первым. Глянул на нас своим единственным зрячим глазом, пожал руку мне и своему внуку Евгению – моему будущему мужу. Сказал короткое:

— Здоровья, главное, и живите в мире.

Ушёл в зал, сел на диван слушать радио.

Бабушка вышла через несколько минут. Оглядела меня со всех сторон, потрогала каждую из двух моих косичек, ткань платья, щёку, бусы. Села рядом с внуком. Мне не сказала ни слова, но я слышала, как она громко шепчет ему в самое ухо:

— Хороша девка, хороша, не то, что другие…

Так я познакомилась с бабушкой Любой и дедушкой Колей. Через несколько месяцев мы с Евгением поженились и бабушка с дедушкой уже сделались не только мужниными, но и моими тоже. Наши бабушка с дедушкой.

Они жили в деревне, мы в городе, но мы к ним частенько приезжали. Приезжали сажать картошку, тяпать картошку, копать картошку, перебирать картошку, спускать в погреб картошку, есть картошку. Нам не особенно нужна была эта картошка, но она очень нужна была дедушке и, особенно, бабушке. Бабушка контролировала каждый картофельный этап, включая спуск в погреб и поедание картошки. Мы всё делали не так. Особенно ели мы картошку неправильно, категорически. Бабушка выхватывала из наших рук тарелки, начинала сама копаться в кастрюле, накладывать каждому, приговаривая себе под нос:

— Надо ж глядучи накладать-то, вот синеглазку положь, вот белу, вот красненьку…

Мы не отличаем и никогда не отличали вкус синеглазки от белой, но едим и нахваливаем синеглазку – бабушку надо уважить, её любимая картоха.

Через три года после свадьбы мы приехали не на картошку. Приехали хоронить дедушку – помер, опухоль мозга. Ходили с мужем на кладбище, глядели, как копают могилу в мёрзлом месиве: слой земли, слой льда, слой глины, вода, снова слой земли… Ходили к местным умельцам, договаривались об оградке и чтоб песку привезли, посыпать вокруг, всё ж таки суше будет. Ходили в церковь, слушали отпевание.

Бабушка не плакала. Бабушка говорила мёртвому дедушке:

— Коленька, как же так я одна тут со всем управлюсь…

А потом пришла новая весна, уже без дедушки Коли, но всё с теми же картофельными циклами. После каждого этапа бабушка говорила, что сил её больше нет на этот картофельный огромный огород. Потом вспоминала, что мы без её глазу всё протяпаем неправильно и оставалась жить ещё на месяц. А потом ещё на один. И ещё на один. Всякий годя клялась, что в последний раз сажала картошку и новой весной не будет сажать. И каждую новую весну сажала снова, все десять полос. Через три года после смерти дедушки мы продали огород, думали угомониться бабушка, опасно ей так активничать в её возрасте. Тогда бабушка стала ходить на погреб, следить, чтоб мальчишки с крыши его не катались, рубероид не рвали салазками да обувью. Не счесть, сколько раз падала она по пути к погребу – льдисто там на тропе к нему, всякий год льдисто и ничего не поделать с этим. Продали и погреб.

Сейчас бабушке Любе девяносто три года и она уже совершенно решительно собирается помирать. Строго говоря, она уже пятый год собирается, сразу после ухода дедушки начала поговаривать, что пора ей. Но в последнее время от слов к делам перешла.

Переехала со своей высокой кровати с матрасом и подушками, покрытыми кисеёй. Переехала на дедов диван старый. Теперь спит там, сидит днём тоже там. Вместо одеяла укрывается старым рваным пальто, которое дедушка на скамейку в огороде стелил, чтоб не на мокром сидеть. Кровать не расстилает даже, вообще её не касается, разложила на ней вещи упакованные в целлофановые пакетики с картинками – похоронные вещи. По ночам громко разговаривает: то сама с собой, то с дедушкой. Объясняет, что пора уже, устала.

А потом наступает утро. А потом день. Бабушка всё не помирает и у неё есть целых три веских причины этого не делать.

Во-первых, на кладбище топко. Она не хочет в топкое ложится. Помнит, как клали дедушку в жидкое льдисто-глиняное месиво, переживала очень, не понравилось ей. Она ждёт, пока кладбище просохнет, пока вода с него сойдёт, чтобы сухо и тепло было.

Во-вторых, у неё есть цель – помереть самой старой бабкой на деревне. Для этого ей нужно дожить до девяноста четырёх с половиной, как минимум. Пока что самую старую жительницу деревни схоронили в девяносто четыре ровно. С её похорон бабушка Люба и объявила нам про свой конкурс. Ждёт теперь своих девяносто четырёх с половиной, а лучше ещё чуток побольше, с запасом, чтоб наверняка, чтобы людей стыдно не было.

В-третьих, скоро Пасха. К каждой всякий год Пасхе бабушка намывает потолок, сама, лично. Каждую Пасху она клянётся, что сил у неё никаких больше нет и моет она потолок в последний раз. Каждую новую Пасху она снова лезет на табурет, а с него на стол и намывает белое до ещё большей белизны. Потому что мы намоем точно плохо. Она не знает, как именно плохо, потому что ни разу не позволила нам помыть самим. Но как-то очень плохо. Нет у неё к нам доверия в этом вопросе. Руку тут сломала, в гипсе ходит, а мыть всё одно собирается, не унять. Ну, не потолок же нам продавать, в конце концов-то. А пока потолок есть, мыть она его будет, точно будет.

В общем, не помереть ей с нами, до того мы дурацкие. И кладбище это ещё негодное. И выиграть, выиграть по возрасту ей непременно надо. Сама себе конкурс придумала, теперь мается, но живёт. Надо выиграть. Бабушка в жизни ни в чём и никому не проигрывала и при смерти тоже не собирается.

Что-то сегодня засыпали интернет-пространство снимками своих самых лучших матерей (ох, простите меня, сушку чёрствую – мамочек, конечно же мамочек). На большинстве снимков – женщины со счастливыми лицами в обнимку с не менее счастливыми, липнушими к ним разновозрастными детишками. Нет, вы не подумайте, я вообще не против, дай Бог здоровья всем, как говорится. Но всё же какая-то однобокая картинка с этим счастьем материнства, хочется её подразбавить.

Женщину, которая родила меня, я очень долго не считала матерью. Ну, так уж сложилось. Нет, ничего прямо плохого она мне не сделала, не подумайте. Её просто как бы не было в моей жизни. Физически она присутствовала, конечно, и то не всегда, а когда и да – была не со мной. Не помню, чтобы она делала что-то материнское именно мне. Помню, что главной моей целью много лет было – не быть похожей на неё.

Я зубами выгрызла свой красный диплом о высшем образовании, не то что она.

Я ни разу не поссорилась с мужем и не родила ни одного ребёнка, тоже не как она.

Я научилась вкусно готовить и даже полюбила это дело, ну, чтоб наверняка.

Нет, я не то чтобы в обидках каких-то своих копаюсь, ни к чему это, да и откопалась уже, если честно. Было и прошло. В какой-то момент я повзрослела (не по годам, а по мозгам). Повзрослела и поняла, что эта женщина, как и любой родитель вообще делала то, что умела. Делала то, что казалось ей лучшим именно в тот момент. Не всё у неё отлично получалось, но, тут уж ничего не поменять. В конце концов, родить девятерых детей и каждому из них уделить время – задачка не просто со звёздочкой, а хрен пойми с чем вообще. На неё вряд ли верный ответ существует.

А ещё, повзрослев, я увидела, что чем-то похожа на неё. Как минимум, мои бёдра, мой варикоз, мой рост – это точно от неё, от матери.

Только в этом году я впервые сознательно смогла назвать её мамой. Даже в телефоне теперь она у меня записана не “Елизавета”, а “мама моя” (ну, я замужем просто, у меня ещё “мама наша” есть, чтобы не путаться). Такие вот дела. Как вы понимаете, до мамочки нам ещё, ой, как далеко.

По крайней мере, теперь у меня тоже есть мама. У меня есть мама, она красивая и я могу сегодня поздравить её с днём матери. Уже неплохо.