Пустота: техника мышления вместо метафизики

Я хочу по-новому взглянуть на понятие «пустоты» (śūnyatā), но не через метафоры и не через «впечатляющие слова», а строго и сопоставительно. Меня интересует не заявление о том, «как устроено бытие», а дисциплина мышления: как разные традиции умеют снимать опасную фиксацию на понятиях, моделях, ролях и даже на собственном «я», не скатываясь ни в нигилизм («ничего не важно»), ни в произвол («можно как угодно»).

Я сознательно держу две рамки. Первая — сравнительная: буддизм, Киотская школа, даосизм, феноменология, апофатическое богословие, суфизм, стоицизм и адвайта. Вторая — операциональная: «пустота» понимается как воспроизводимая процедура контроля, которую можно применять к любому высказыванию, теории или практической установке. Это важно для меня как для исследователя: если понятие не операционализируется, оно легко превращается в магическое слово.

1. Что именно я называю «пустотой»

Когда я употребляю слово «пустота», я не подразумеваю «дырку в бытии» и не пытаюсь отменить реальность. Я фиксирую функциональное определение: пустота — это методический режим, препятствующий реификации, то есть превращению понятий и схем в самодовлеющие «вещи». Пустота не говорит миру «тебя нет»; она говорит моему уму: «не превращай инструмент в идола».

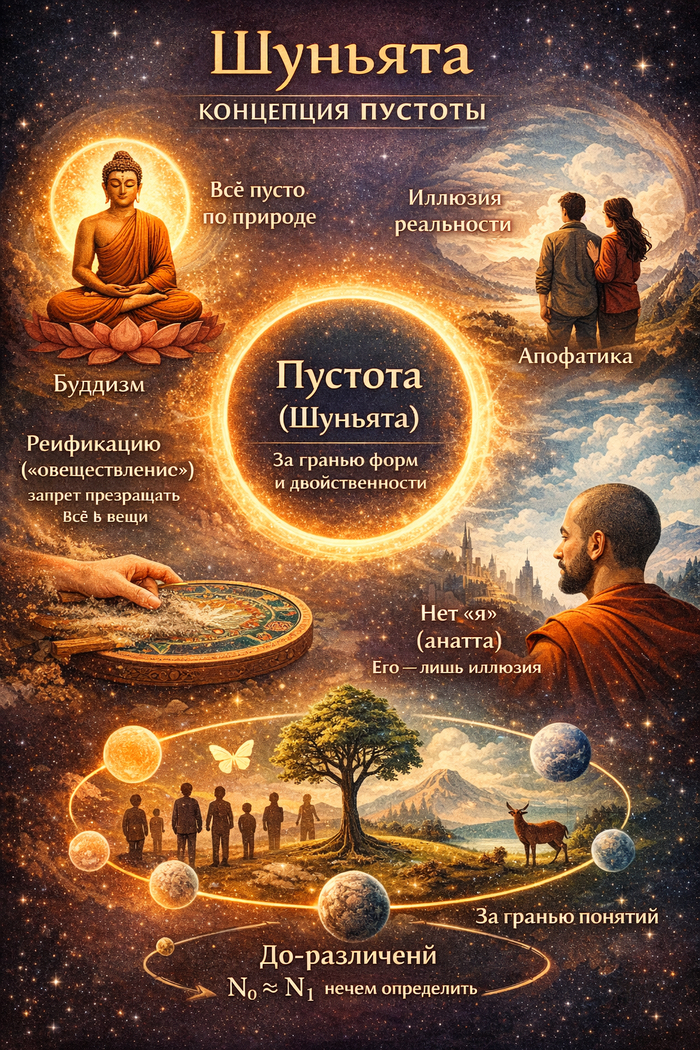

Для ясности я отделяю «пустоту» как тему мировоззрения от «пустоты» как техники мышления. Как мировоззренческая тема она трактуется по-разному — от буддийской критики самосущности до апофатического запрета на схватывание Бога понятиями. Но как техника она имеет одну цель: снять жесткую фиксацию, вернуть утверждение в режим условности и проверяемости, а затем удержать ответственность за последствия высказывания.

В публичных обсуждениях слово «пустота» почти всегда вызывает две неверные реакции.

Первая — нигилизм. Слышат «пустота» и делают вывод: «раз всё пусто, значит, смысла нет». Это логическая ошибка. «Пустота» в строгом смысле не отменяет смыслов, а предотвращает их окаменение. Она не уничтожает различения, а запрещает превращать одно различение в абсолют, который закрывает дальнейший анализ.

Вторая — произвол. «Если всё условно, значит, можно как угодно». Это ошибка другого рода: подмена условности критериев их исчезновением. Строгая пустота делает обратное: она обязывает каждый раз предъявлять критерии, границы применимости и процедуру проверки. То есть условность здесь означает «контекстность и воспроизводимость», а не «безответственность».

Чтобы пустота не оставалась красивой фразой, я ввожу четыре рабочих признака «строгой пустоты».

Первый признак — анти-реификационный. Пустота запрещает превращать понятия, цели, правила и даже собственный образ «я» в самостоятельные сущности, которые «всегда правы». В практическом смысле это запрет на фразы-печати, после которых «уже нельзя задавать вопросы».

Второй признак — проверяемость. Любое утверждение обязано иметь условия истинности и условия неприменимости. Не обязательно «формулу», но обязательны контекст и критерии: где это работает и где перестаёт работать. Если границы не названы, я не имею права говорить «так есть».

Третий признак — сохранение различения. Пустота не равна «одному» и не является растворением различий. Напротив, пустота сохраняет полюса, но не даёт ни одному полюсу захватить весь смысловой ландшафт. Можно сказать так: пустота — это запрет на монополию смысла.

Четвёртый признак — ответственность. Пустота не снимает этические и практические последствия решений; она заставляет их артикулировать. В этом смысле пустота — дисциплина не только ума, но и поступка: я не могу прикрыться «условностью» и уйти от последствий.

2. Реификация как центральная ошибка

Реификация — это техническая ошибка мышления, когда абстракция начинает переживаться как вещь. Понятие, которое было введено как инструмент (например, «модель», «истина», «характер», «природа человека», «общественный интерес»), начинает звучать как окончательное объяснение. Признак реификации прост: в разговоре появляется скрытый запрет на вопросы. Вместо аргументов возникает формула-заклинание: «так устроен мир», «такова моя природа», «так показала модель», «так принято».

Опасность здесь двойная. Во-первых, мысль теряет обратимость: если схема объявлена сущностью, её нельзя уточнять без ощущения «предательства истины». Во-вторых, инструмент начинает управлять человеком: не мы используем понятие, а понятие использует нас, задавая допустимые и недопустимые ходы речи.

Есть и третий эффект, менее заметный, но критически важный: реификация делает выводы необратимо «моральными». То, что было гипотезой, становится требованием; то, что было описанием, становится нормой; то, что было частным правилом, становится универсальным приказом. И тогда спор идёт уже не о критериях, а о верности или неверности «сущности».

Поэтому «пустота» в строгом смысле — не разговор о «ничто», а операция возвращения понятий в их истинный статус: инструмент, а не объект поклонения. В буддийской терминологии это близко критике свабхавы; в апофатике — запрету идола-понятия; в феноменологии — приостановке «естественной установки»; в Киотской школе — запрету реификации самого аппарата различения.

3. «Пустота» как воспроизводимая процедура

Я определяю пустоту не «поэтически», а процедурно — как последовательность шагов, которые можно повторять. Это важно: метод тем и отличается от лозунга, что его можно воспроизводить, проверять и улучшать.

3.1. Четыре шага разфиксации

Шаг первый: детекция фиксации. Я ясно называю, что именно здесь стало «абсолютом». Это может быть теория, правило, цель, образ «я», граница «субъект–объект», социальная роль, «факт», который перестал быть наблюдением и стал идеологией. Пока фиксация не названа, она действует скрытно.

Шаг второй: условное переписывание. Я заменяю сущностную форму «X есть Y» на условную: «в условиях C я рассматриваю X как Y, пока выполняются критерии K». Это простое действие меняет режим мышления: оно возвращает утверждение в зону проверки. Например, вместо «модель доказала» я обязан сказать: «в рамках этих допущений и на этих данных модель объясняет такие-то наблюдения с такой-то точностью; вне этих условий вывод не гарантирован».

Шаг третий: построение альтернатив. Я обязан построить хотя бы две конкурирующие интерпретации, причём одна из них должна быть отрицательной по отношению к исходной фиксации: «а что если X вообще не следует считать Y». Цель не в том, чтобы «выиграла самая красивая версия», а в том, чтобы обнаружить скрытые допущения, которые исходное утверждение прятало. Альтернативы действуют как тест: если я не могу честно построить альтернативу, я, скорее всего, уже попал в режим догмы.

Шаг четвёртый: сведение по инвариантам ответственности. Результат проверяется по четырём порогам: логическая непротиворечивость, этическая приемлемость, безопасность применения и контекстная адекватность. Если хоть один порог не пройден, утверждение не допускается в режим «рабочего знания» и возвращается на пересборку.

3.2. Главный запрет: пустота не оправдывает «всё равно»

Я фиксирую ключевое правило: пустота недопустима как оправдание позиции «всё равно» или «можно как угодно». Если после применения пустоты исчезают критерии, это означает, что произошла подмена: вместо дисциплины получился нигилизм или произвол.

Строгая пустота, напротив, делает критерии явными. Она переносит спор из области лозунгов в область условий: какие допущения приняты, где утверждение работает, какие наблюдения его ограничивают, какие альтернативы остаются в игре, какая цена ошибки.

3.3. Как это закреплено в нашей теории

В рамках нашей собственной теории (графового канона «сетевого мышления») этот режим закреплён как оператор «шуньята». Это не новая «метафизическая сущность» и не «объяснение мира». Это механизм запрета узурпации. Он защищает систему от трёх патологий.

Первая патология — догматизация: когда схема становится священной, а вопросы — «подрывом». Оператор шуньята требует переписывать всё в условном виде и предъявлять критерии применимости.

Вторая патология — нигилизм: когда слово «пустота» превращают в отмену смыслов и обязанностей. Оператор шуньята запрещает «обнуление критериев» и требует сохранять различение.

Третья патология — произвол: когда «условность» трактуют как разрешение на любое действие без ответственности. Оператор шуньята обязывает сводить решения по порогам ответственности: логика, этика, безопасность, контекст.

Я подчёркиваю: пустота в этом смысле не является «отрицанием». Это дисциплина, делающая смысл рабочим. Она не разрушает утверждение, а вынуждает его предъявить условия, критерии и цену. Именно поэтому я могу сопоставлять её с традициями, которые исторически не связаны: сходство выявляется не по словарю, а по функции.

4. Сравнение традиций: что именно снимает «пустота»

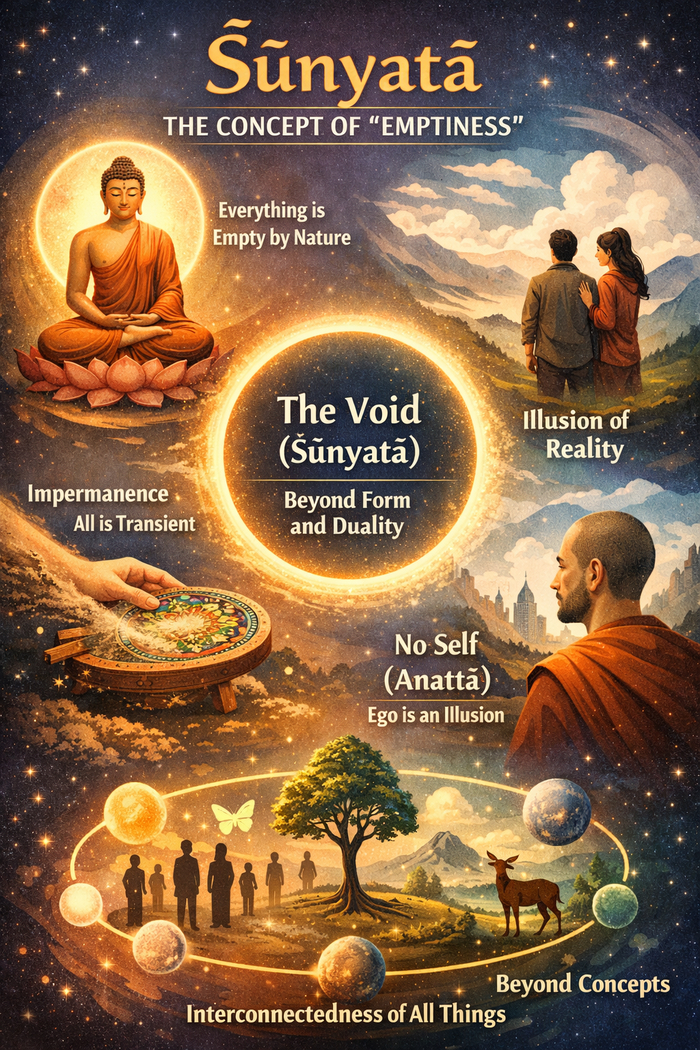

4.1. Буддийская śūnyatā: снятие самосущности

В махаянской философии śūnyatā означает отсутствие самосущности: ни вещи, ни «я» не обладают независимым, самодовлеющим бытием. Они существуют зависимо — через причины, условия и взаимосвязи. Это важно: речь не о том, что «ничего нет», а о том, что нельзя превратить явление в субстанцию.

Мадхьямака показывает: попытка закрепить сущность ведёт к логическим тупикам. Мы либо вынуждены принять противоречия, либо перейти к условному языку, где утверждения всегда имеют контекст и границы. Учение о «двух истинах» удерживает этот двойной режим: на условном уровне различения работают и позволяют действовать; на предельном уровне они не становятся абсолютными сущностями.

Здесь есть тонкая, но принципиальная защита: «пустота пустоты». Иными словами, сама шуньята тоже не имеет права стать новой сущностью. Если я начинаю говорить о пустоте как о «вещи», я нарушаю её смысл и впадаю в новую реификацию.

4.2. Киотская школа: «абсолютное ничто» и запрет реификации различений

Киотская школа радикализует анти-реификационный импульс. Здесь под подозрение попадают не только объекты, но и разрезы, через которые мы их различаем. Нисида Китаро вводит мотив «места» (basho): не-объектного локуса, где противоположности встречаются и взаимно определяются. Ниситани Кэйдзи говорит об «абсолютном ничто» как о поле, в котором различения возможны без превращения в вечные сущности.

Для моей задачи ключевой момент таков: Киотская линия показывает, что можно реифицировать не только «вещи», но и сам аппарат мышления. Мы можем объявить абсолютной границу «субъект–объект», «внутреннее–внешнее», «основание–следствие», а затем строить на этой границе целую философию как на «неоспоримом факте». Киотская школа снимает эту узурпацию: границы признаются рабочими, но не окончательными.

С точки зрения дисциплины пустоты это особенно важно, потому что именно аппарат различения чаще всего и становится «невидимым идолом». Когда человек говорит «я просто описываю факты», он редко замечает, что уже выбрал разрезы, масштаб, язык описания и критерии значимости. Киотская школа заставляет увидеть этот выбор и удерживать его как условный.

Если перевести это на язык нашей теории, Киотская позиция близка следующему тезису: поле «ничто» — это не объект, а режим, в котором различения допускаются, но ни одно не получает права монополизировать смысл. Это напрямую поддерживает мой вывод о невозможности позитивного определения однополярного: как только один полюс объявлен окончательным, мы теряем механизм различения и перестаём понимать, где заканчивается инструмент и начинается идол.

4.3. Даосская линия: пустота как условие функции

В даосизме «пустота» понимается функционально. Сосуд полезен пустым объёмом; дверь работает благодаря пустому проёму; колесо вращается вокруг оси, которая не «заполнена». Здесь пустота — не небытие, а условие возможности. Она показывает: форма без «пустого места» теряет действие.

Отсюда вырастает этика ненасилия схемы. Даосское у-вэй — действие без форсирования, без подгонки мира под заранее зафиксированную модель. Пустота снимает реификацию контроля: она запрещает превращать метод в тотальный диктат. Для меня это важный пример того, что пустота — не уход от мира, а точность присутствия в мире, экономия усилия и уважение к структуре ситуации.

4.4. Феноменология: эпохе как «пустота» установок

Феноменология Гуссерля предлагает процедуру эпохе — «взятие в скобки». Она временно приостанавливает наивную уверенность, что предмет «просто есть» так, как мы его переживаем. Эпохе не отрицает мира; оно приостанавливает поспешное онтологическое утверждение, чтобы исследовать условия данности.

Функционально это та же пустота: освобождение от преждевременной сущности. Я перестаю автоматически реифицировать впечатление как «вещь саму по себе» и начинаю видеть, как в опыте конструируются смыслы, объекты и «факты». Здесь важен принцип интенциональности: всякое сознание направлено на нечто, и потому объект опыта всегда связан с актом его данности. Это не отменяет реальности, но запрещает примитивную картину «вещь сама по себе полностью совпадает с тем, как она дана».

Этот ход особенно полезен в научных и квазинаучных спорах: он возвращает вопрос «как получено» и «при каких условиях воспроизводится» вместо лозунга «так показала модель». В терминах нашей процедуры это шаг условного переписывания, который делает спор проверяемым.

4.5. Христианская апофатика: граница языка и запрет идола

Апофатическая традиция вводит строгий запрет: Бог не схватывается понятием. Любое имя опасно, потому что может стать идолом — заменить живое отношение к тайне застывшей формулой. Апофатика не равна молчанию как капитуляции; это очищение речи через осознание её границ.

Если перевести это в нейтральный язык, апофатика — дисциплина против узурпации «верха». Никакая концепция не имеет права сказать: «я окончательно описываю то, что выше языка». При этом апофатика сохраняет различения в человеческом масштабе: признание границы языка не отменяет этики, не отменяет различение добра и зла, истины и лжи. Именно поэтому апофатика не является оправданием произвола; напротив, она усиливает ответственность: чем меньше мы претендуем на знание «высшего», тем осторожнее должны быть с тем, что делаем «здесь» и «сейчас».

4.6. Суфизм, стоицизм, адвайта: снятие фиксации на «я»

В суфизме практика фана («угасание») снимает фиксацию на эго. Это не уничтожение личности, а прекращение иллюзии автономной самости, которая постоянно требует подтверждения и контроля. Пустота здесь — освобождение от «самости как вещи», от самодовлеющего «центра», который всё подчиняет себе.

Стоицизм вводит различение впечатления и согласия. Между тем, что возникает в сознании, и тем, чему я даю согласие, появляется пауза. Эта пауза — функциональная пустота: место, где я могу не реифицировать первое впечатление как реальность и выбрать действие сознательно. Важно, что стоическая дисциплина не растворяет различия; она делает их яснее: что зависит от меня, а что нет; что является фактом, а что интерпретацией.

Адвайта использует метод neti-neti («не это, не то»): последовательное снятие отождествлений, когда всё, что можно назвать, объявляется не-«я». Это не нигилизм («меня нет»), а отказ приписывать самость любому объекту опыта. В терминах нашей процедуры это работа против самой тонкой реификации — реификации субъекта, которая обычно выживает даже после критики «вещей».

5. Итог сопоставления: пустота как семейство функций

Сопоставление показывает: слово «пустота» в разных линиях означает разные содержания, но сходную функцию. Везде пустота:

запрещает реификацию (вещей, «я», моделей, а в Киотской школе — даже аппарата различения);

возвращает утверждения в режим условности и проверяемости;

защищает от двух крайностей — нигилизма и произвола;

усиливает ответственность, потому что заставляет предъявлять последствия, границы и критерии.

Отсюда простой тест на подлинность метода. Если «пустота» используется как оправдание формулы «всё равно» или «можно как угодно», то это не пустота, а сбой. Если «пустота» превращается в новую абсолютную сущность, это тоже сбой — просто более изощрённый. Строгая пустота всегда сохраняет различение и одновременно не позволяет различениям застыть.

6. Почему однополярное пространство нечем определить

Теперь я делаю шаг от сравнительной философии к строгому выводу. Я опираюсь на принцип, который в европейской традиции формулируют так: «Omnis determinatio est negatio», то есть «всякое определение есть отрицание». По-русски: чтобы определить нечто, я должен отделить его от не-него; провести границу; сказать, что входит в понятие и что не входит.

Это означает: определение требует различения по меньшей мере двух полюсов — «это» и «не-это». Без отрицания нет определения, а без контраста нет различения. Можно выразить это ещё проще: чтобы появился «смысл признака», должен быть хотя бы один случай, где признак не выполняется, иначе признак превращается в пустую метку.

Однополярное пространство, по определению, не содержит внутреннего противопоставления. В нём нет второго полюса, нет материала для контраста. Поэтому попытка дать ему позитивное определение неизбежно принимает одну из двух форм.

Первая форма — тавтология: «однополярное есть однополярное», «оно есть оно». Это не определение, а повторение имени.

Вторая форма — привнесение признака извне. Я говорю: «однополярное — это то, что обладает свойством P». Но откуда берётся P? Если P извлечено изнутри, оно требует внутреннего различения, которого нет. Если P принесено извне, я уже ввёл второй полюс: «то, что я добавил» и «то, к чему добавил». Тем самым я разрушил однополярность, потому что в систему вошло различение.

Именно здесь дисциплина пустоты проявляет свою практическую полезность. Она фиксирует: попытка говорить об однополярном как о вещи — это реификация. Я подменяю режим «до-различения» объектом, которому приписываю свойства. Строгий вывод таков: однополярное допускает только негативно-операциональную фиксацию. Я могу указать, что в нём невозможно (невозможна внутренняя дифференциация, невозможна нетривиальная предикация), но я не могу дать ему позитивного определения, не разрушив его природу.

7. Почему L0 и L1 совпадают операционально

Теперь я формулирую тезис в языке лок: пространство нулевой полярности (L0) тождественно L1 (однополярному) в операциональном смысле. Я подчёркиваю: речь не о формальной математике, где пустое множество и множество из одного элемента различны. Речь о режиме определения, то есть о том, что можно различить, оставаясь «внутри» системы и не привлекая внешний аппарат сравнения.

В L0 нет элементов: сравнивать нечего. В L1 есть один элемент (один полюс): сравнивать не с чем. В обоих случаях операция различения не запускается, потому что ей нужен контраст. Если я запрещаю себе внешнее сравнение и требую, чтобы критерий был построен изнутри, то L0 и L1 оказываются неразличимыми: оба дают нулевой материал для внутреннего определения.

Здесь полезно различить две позиции наблюдателя.

В мета-позиции я могу сказать: «L1 содержит один элемент, а L0 не содержит». Но это различение уже использует внешний язык, в котором «один» и «ноль» различимы. То есть мета-позиция уже принадлежит более богатой локе, где различение возможно.

В внутренней позиции (режим до-различения) я не могу построить процедуру, которая уверенно отличит «ничего» от «одного», не привнеся внешний критерий. Любая попытка различить неизбежно принесёт второй полюс сравнения: появится «это» и «не-это», появится отрицание, а значит, система уже перешла в двухполярный режим.

Можно возразить, что в строгой математике существует различение пустого множества и одноэлементного множества по их свойствам. Но эти свойства определяются на уровне теории, которая уже имеет богатый аппарат различения (например, понятие мощности, элементы языка теории множеств, внешние кванторы и так далее). Мой тезис не спорит с математикой; он показывает другую вещь: если мы требуем внутренней операционализации без внешнего «сравнителя», то различие не проявляется. Внутри режима до-различения оно не верифицируется как различие.

Отсюда следует аккуратная формулировка: L0 и L1 различимы только в языке, который уже обладает полярностью выше первого уровня. Иначе говоря, различение между «нулём» и «одним» возникает лишь после появления второго полюса, то есть после перехода к двухполярному режиму (L2). До этого момента «пустота» и «однополярность» совпадают по функциональному поведению: обе не дают внутренней меры различия.

8. Почему это не «сведение мира к пустоте»

Я отдельно фиксирую, чтобы избежать типового недоразумения: тезис об операциональном совпадении L0 и L1 не означает, что «на самом деле всё пусто» или что «любая теория бессмысленна». Наоборот: он показывает, что смысл начинается там, где возникает различение, то есть минимум двухполярность. Пустота здесь играет роль нулевой дисциплины: она не отменяет смысл, а гарантирует, что смысл не будет узурпирован одним полюсом и не превратится в идола.

Именно поэтому я связываю пустоту с ответственностью. Всякий раз, когда кто-то говорит «это окончательная истина», «это объясняет всё», «это выше критики», он, как правило, пытается вернуть систему в режим монополя смысла, то есть в псевдо-L1, где не допускаются альтернативы и отрицание. Оператор шуньята, как я его понимаю, нужен именно для того, чтобы не дать «одному» захватить пространство мышления и превратить различение в мёртвую догму.

9. Самоприменение пустоты: «пустота должна быть пуста»

Если я говорю о пустоте как о дисциплине против реификации, я обязан применить эту дисциплину к самой «пустоте». Иначе я получу классический парадокс: инструмент разфиксации превращается в новую фиксацию. Это происходит очень легко: человек однажды слышит слово śūnyatā, ему нравится эффект «всё растворяется», и он начинает использовать пустоту как универсальную отмычку от любой критики. Тогда «пустота» становится тем самым идолом, против которого она якобы боролась.

Чтобы этого избежать, я формулирую три самоконтроля.

Первый самоконтроль: пустота не является объектом объяснения. Она не добавляет к миру «ещё одну сущность» и не заменяет собой причинные связи. Если я начинаю говорить о пустоте как о «реальном субстрате», я уже нарушил её смысл.

Второй самоконтроль: пустота не является универсальной лицензией. Она не говорит «всё одинаково» и не отменяет различения. Наоборот, она требует точнее различать: где я говорю о вещах, где — о своих понятиях, где — о границах языка, где — о мотивах и страхах, которые прячутся за «аргументами».

Третий самоконтроль: пустота не может быть последним словом. В строгом режиме пустота — это начало процедуры (снятие фиксации), а не финал разговора. Если после «пустоты» у меня нет уточнённых условий, критериев и альтернатив, значит, я не применил метод — я просто произнёс слово.

Этот самопринцип хорошо виден в буддийской формуле «пустота пустоты», но он же легко переводится в нейтральный язык: любая процедура контроля обязана контролировать себя, иначе она превращается в догму.

10. Практические следствия: как отличить метод от лозунга

Чтобы пустота оставалась рабочей дисциплиной, а не риторикой, я использую набор контрольных вопросов. Они просты, но их трудно выдержать честно.

Что именно здесь фиксируется как «абсолют»? Если я не могу назвать фиксацию, значит, я ещё не начал.

В каких условиях утверждение верно, и по каким признакам я пойму, что оно перестало быть верным? Если я отвечаю «всегда» и «везде», то это почти наверняка реификация.

Какие альтернативы я допускаю? Если альтернатива отсутствует, я, скорее всего, защищаю идола.

Какова цена ошибки? Пустота не освобождает от последствий; она требует их назвать. Если я говорю «это неважно», я должен объяснить, почему неважно, а не спрятаться за словом «пустота».

Не превращаю ли я саму пустоту в новое оправдание? Если я использую пустоту, чтобы «закрыть спор» и уйти от проверки, я получил не дисциплину, а удобную маску.

Если эти вопросы заданы и выдержаны, пустота начинает работать как строгий инструмент. Она не разрушает смысл, а делает его «живым»: смысл перестаёт быть камнем и становится процедурой, которую можно уточнять, сравнивать и улучшать.

В этом и состоит парадоксальная сила пустоты. Она одновременно «снимает» (не даёт понятиям стать сущностями) и «строит» (вынуждает предъявлять условия, критерии и ответственность). Там, где люди привыкли выбирать между «жёсткой догмой» и «распадом смыслов», пустота предлагает третий режим: смысл как проверяемая, контекстная и ответственная конструкция.

11. Мысленный эксперимент: «внутренний наблюдатель» и невозможность счёта

Чтобы сделать тезис об операциональном совпадении L0 и L1 максимально прозрачным, я использую мысленный эксперимент. Представим «внутреннего наблюдателя», который не имеет доступа к внешнему метаязыку и может пользоваться только теми операциями, которые задаются внутри рассматриваемого пространства.

Что может такой наблюдатель делать в L0? Он не может выбрать элемент, потому что элементов нет. Он не может построить сравнение, потому что нет даже кандидатов на сравнение. Любая попытка «определить» что-то превращается в пустую форму речи, не имеющую внутренней опоры.

Что может делать такой наблюдатель в L1? Он может встретить единственный элемент, но он не может проверить, что элемент действительно единственный, потому что проверка единственности требует отрицания: «нет другого элемента, отличного от этого». А отрицание «нет другого» уже использует механизм различения, который внутри однополярного режима не запускается. Чтобы утвердить «единственность», мне нужен хотя бы потенциальный второй кандидат или процедура перебора, то есть внешний аппарат сравнения. Иначе «единственность» превращается в утверждение без внутреннего критерия.

Именно поэтому я говорю об операциональном совпадении. Внутри режима до-различения я не могу отличить «ничего» от «одного» с помощью внутренней процедуры. Различие между ними проявляется лишь в метаязыке, где уже есть понятия счёта, отрицания и сравнения.

Этот тезис можно выразить более сухо: чтобы фиксировать «количество», нужно иметь возможность различать «по меньшей мере два». Счёт начинается не с нуля и не с единицы, а с контраста. Нуль и единица различаются только на фоне уже работающего различения.

Отсюда следует практическое следствие для любой теории, претендующей на фундаментальность. Если теория строится так, что в её основании отсутствует внутренний механизм различения, то она обречена либо на тавтологии, либо на внешнюю догматизацию. Дисциплина пустоты нужна именно для того, чтобы не подменить «основание» голой декларацией и не перепутать «неопределимость изнутри» с «высшей истиной».

12. Хронологический ракурс: повторяемость приёма, а не «влияния»

Сходство функций «пустоты» в столь разных традициях не обязательно объяснять прямыми влияниями и заимствованиями. Вполне достаточно того, что разные интеллектуальные культуры сталкиваются с одним и тем же типом сбоя мышления — с реификацией — и вырабатывают средства против него. Поэтому точнее говорить не о «едином источнике идеи», а о повторяемости приёма в разных хронологических и культурных средах.

В этой перспективе «пустота» оказывается не экзотикой Востока и не редкой мистической темой, а универсальным ответом на стандартную проблему: человеческий ум любит фиксировать, закреплять и объявлять окончательным то, что по природе условно и инструментально. Буддийская критика самосущности, апофатический запрет идола-понятия, феноменологическая приостановка естественной установки и стоическая пауза между впечатлением и согласием — это разные исторические реализации одного и того же приёма: сохранить возможность различения и пересборки смыслов, не разрушая практику и не отменяя ответственности.

Заключение

Я намеренно сделал «пустоту» техническим термином: не онтологической декларацией, а процедурой против реификации. Сравнение разных традиций показывает, что при всей разнице словаря они сходятся на одном функциональном ядре: пустота снимает претензию понятий на самосущность, заставляет предъявлять контекст и критерии, защищает от нигилизма и произвола, и тем самым усиливает ответственность.

Из этой дисциплины следует строгий вывод: однополярное пространство нечем определить позитивно, потому что определение требует различения. Любая позитивная предикация либо пустая тавтология, либо внешнее навязывание признака, которое разрушает однополярность. Поэтому в моей шкале лок пространство с нулевой полярностью (L0) и однополярное (L1) совпадают операционально: шуньяту нечем определить изнутри, и «пустота» неотличима от «одного» до тех пор, пока не появится второй полюс и не будет запущен сам механизм различения.

Библиография

Нагарджуна. Муламадхьямакакарика (II–III вв.).

Нисида Китаро. Исследование блага (1911).

Ниситани Кэйдзи. Религия и ничто (1961; англ. изд.: Berkeley, 1982).

Танабэ Хадзимэ. Philosophy as Metanoetics (англ. изд.: Berkeley, 1986).

Heisig J. W. Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School. Honolulu, 2001.

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. (1913).

Псевдо-Дионисий Ареопагит. О божественных именах; Мистическое богословие (V–VI вв.).

Дао дэ цзин; Чжуан-цзы.

Адо П. Духовные упражнения и античная философия. (1981).

Шанкара. Комментарии к упанишадам (в части учения neti-neti).