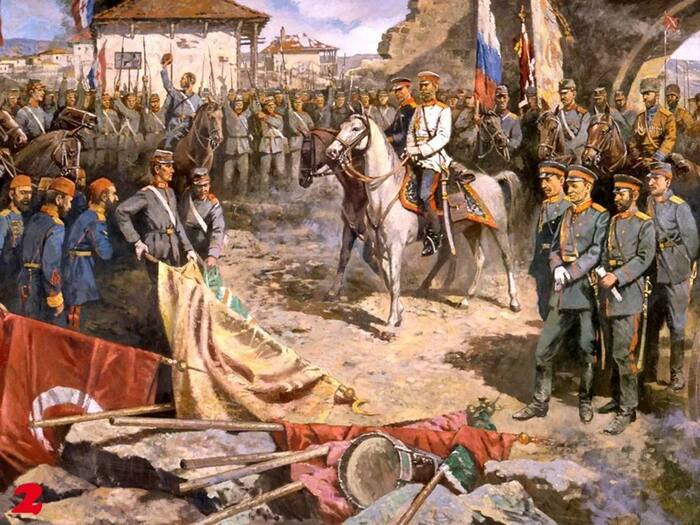

Ещё в советское время в общественном сознании сформировался миф о том, что Белое движение было исключительно монархическим: «Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон». Этот стереотип в постсоветский период был дополнен представлением о белых как о носителях исключительно русского государственного патриотизма. Существовало мнение, что белые защитили Россию от большевиков, которые, по мнению многих, загубили страну. Однако реальность гораздо сложнее и многогранней…

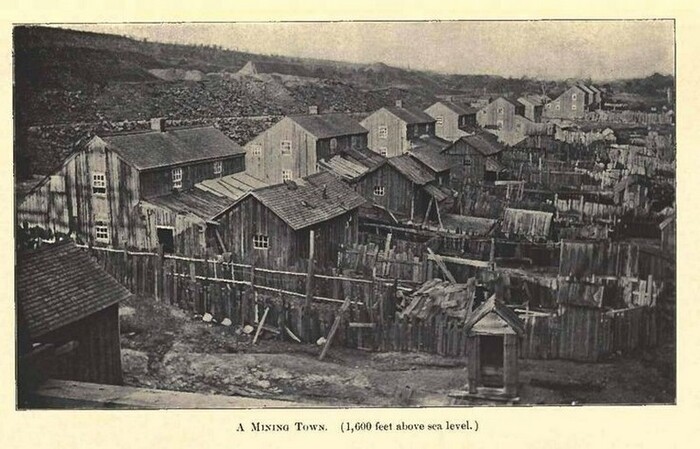

Белое движение на самом деле не было единым. В нём существовали различные группы, многие из которых были связаны с прозападным капиталом: профранцузским, пробританским, пробельгийским и пр., — и вообще глобально-финансовыми капиталистическими интересами. Российская либерально-буржуазная так называемая элита (позже именуемые февралистами), которая пришла к власти после собственно Февральской революции, свергнув царя и разрушив самодержавие, стремилась превратить Россию в «милую Европу», устроив тут периферийный капитализм. Их мечты заключались в том, чтобы сделать страну придатком капиталистической Европы, местом, откуда та сможет высасывать ресурсы. Но, как оказалось, они совершенно не понимали ни России, ни большей части русского народа.

В результате этого незнания и недостатка реальных действий началась русская смута, усугублённая некомпетентными и разрушительными действиями Временного правительства, которое быстро утратило поддержку народа. Февралисты, выражающие прозападные настроения, вскоре оказались у разбитого корыта. Они потеряли власть в центре, которую подхватили большевики, а на окраинах страны начали возникать самостийные национальные государства. Даже казаки начали действовать самостоятельно, стремясь к автономии & независимости.

Однако представители белого движения не желали мириться с утратой власти и покинуть Россию, уехав в какой-то Париж, Нью-Йорк или Ниццу. В этом контексте стоит отметить, что у них была такая цель: они, как капиталисты, стремились раз и навсегда уничтожить поднимающее голову рабоче-крестьянское движение, уничтожить коммунизм и коммунистов, которые являются их главным концептуальным противником. Денег на это «правое» дело (в плохом смысле слова) выделили также и капиталисты из США, Великобритании, Франции и пр. Так как они опасались возрастания рабочего движения у себя. А опасаться было чего... Рабочие готовы были бороться за свои права по всему земному шарику. Бить помещиков да хозяйчиков, чтоб те хотя бы выдали минимальные условия труда и справедливую оплату за него. Советский пример давал сильную мотивацию, и конечно, они хотели её ликвидировать.

В результате началось спешное создание различных националистических и белых правительств, а также армий, которые попытались перевести уже начавшуюся Гражданскую войну на новый, более серьёзный уровень. Белые армии, представлявшие собой объединение различных военных и политических сил, фактически выступили наёмниками, действующими в интересах западных капиталистов. В святой вере о том, что когда те заборют советы, барин из-за окияна, когда встанет в России у власти на их штыках, выдаст им за это наделы, где они будут мелкими, но зато хозяйчиками.

Мифическая картина о поручиках и корнетах, которые якобы грудью встали на защиту Родины «За веру, царя и Отечество», оказалась далека от реальности. Исторически сложившееся представление о белых как патриотах, готовых отдать свои жизни за страну, не учитывает того факта, что многие из них действовали в интересах западного капитала, надеясь на поддержку иностранных держав. Не зря генерал-лейтенант Яков Александрович Слащов-Крымский (а он, если что, один из самых видных и талантливых белых генералов, а позднее не менее талантливый педагог), покидая Белую армию и переходя на сторону большевиков, написал статью: «Лозунги русского патриотизма на службе Франции». — В этом вся суть Белого движения — служба у хозяев Запада под прикрытием лозунга спасения «Единой и неделимой России»!

Это создаёт противоречие между реальной политической ситуацией и романтизированным образом белогвардейцев, который был создан и поддерживался как внутри страны в постсоветское время, так и за её пределами. Белое движение, получившее существенную материальную и военную поддержку от Британии, США, Японии и т.д., в том числе в форме прямой интервенции — вторжения иностранных войск, — быстро утратило даже видимость патриотического движения. Его истинная сущность раскрылась как сила прозападного капитализма, чьи действия вели к распаду и потере независимости России, угрожая даже полному уничтожению русского народа, и иных народов, населявших Российскую Империю.

Ещё Дмитрий Иванович Менделеев, закладывая основы «россиеведения», определил минимальную задачу для русского государства: «Уцелеть и продолжить независимый рост России». Это самое главное — минимальная(!!!), фундаментальная, неизменная и первостепенная цель русской государственности. Достижение же статуса великой развитой державы — это уже выполнение не просто минималки, а выполнение задачи на высоком уровне, примером чего может служить СССР в период Иосифа Виссарионовича Сталина.

В противоположность этому Белое движение боролось за власть на руинах старой России, фактически став марионетками западных держав. Патриотизм белых был лишь декларацией, скрывающей под собой циничный «бизнес» — стремление к власти и собственности, желание продолжить паразитирование на рабочих и крестьянах, простом народе. Эта подлинная сущность Белого движения была им (т.н. простым народом) быстро распознана, что привело к потере широкой народной же поддержки и, как следствие, к поражению Белой армии.

Даже значительная часть офицерского состава бывшей имперской армии, получившая в значительной степени буржуазно-капиталистическое образование с воспитанием, осознала этот факт и перешла на сторону красных. Их выбор был продиктован пониманием того, что именно Красная Армия выступает за создание, если хотите, «Великой России» — РСФСР. Хотя СССР всё-таки не был только Россией, ведь это интернациональное государство, где нация человека не играет никакой роли, ибо бытие определяет сознание. При социалистическом бытии не было и не может быть национальных конфликтов.

И этот переход не был случайным. Приток в Красную Армию опытных офицеров и генералов бывшей имперской армии, включая даже половину генералов и офицеров Генерального штаба — цвета имперской военной элиты, — свидетельствует о масштабе этого явления. Мотивация этих переходов в подавляющем большинстве случаев была не идеологической, а глубоко патриотической. Они видели в большевиках не идеальных политиков, но силу, способную противостоять расчленению и уничтожению России, силу, стремящуюся сохранить целостность государства. Белые же, опираясь на иностранную помощь, не смогли обеспечить ни единства, ни стабильности, ни даже защиты т.н. национальных интересов. Их зависимость от западных держав, готовность к компромиссам, ущемляющим суверенитет России, сделали их неприемлемыми для значительной части русского общества, даже для тех, кто изначально был настроен антибольшевистски.

Более того, интервенция иностранных держав, поддерживавших Белое движение, вызвала мощное чувство единства и сопротивления внешнему врагу. Многие, кто негативно относился к большевикам по идеологическим или социальным причинам, восприняли интервенцию как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России, что перевесило другие факторы и способствовало укреплению поддержки Рабоче-Крестьянской Красной Армии и таким образом. Генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич позднее писал: «Скорее инстинктом, чем разумом, я тянулся к большевикам, видя в них единственную силу, способную спасти Россию от развала и полного уничтожения».

Отлично показал суть воззрений русских генералов и офицеров, которые вступили в Красную Армию, генерал Алексей Алексеевич Брусилов. В воззвании «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились», с которым обратилась большая группа бывших генералов русской армии во главе с Брусиловым 30 мая 1920 г., когда сложилось угрожающее положение на Польском фронте, говорилось:

«В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию».

Даже антисоветский историк Михаил Викторович Назаров в книге «Миссия русской эмиграции» отмечал: «Ориентация Белого движения на Антанту заставила многих опасаться, что при победе белых стоявшие за ними иностранные силы подчинят Россию своим интересам». — Красная Армия всё больше воспринималась как сила, восстанавливающая государственность и суверенитет России. Прозападный буржуазно-либеральный проект, его враждебность по отношению к России и советской государственности, детально раскрывается в произведениях начала XX века, таких как «Вехи», «Из глубины», и писателем Василием Васильевичем Розановым, а также в работах писателей, запечатлевших «окаянные дни» — Ивана Алексеевич Бунина и Михаила Михайловича Пришвина.

Эти произведения проливают свет на настроения определенной части русского общества, которая видела спасение России не в собственных силах, а во внешнем вмешательстве. Образ этого настроения особенно ярко представлен «Окаянных днях» Ивана Бунина. На страницах этих постоянно повторяется мотив томительного ожидания прихода германских войск с их орднунгом, как благой силы, способной навести порядок в хаосе революции. Бунин описывает настроение общества, где люди, уставшие от революционного насилия и разрухи, мечтали о военной диктатуре, независимо от того, кем бы она была установлена. Для них важен был сам факт восстановления контроля, пусть даже силой и за счёт иностранной интервенции.

Важно отметить, что эта неприязнь к революции и её последствиям необязательно означала любовь к Германии. Это была скорее надежда на возвращение к прежнему порядку, пусть даже ценой внешнего управления. Неважно, немецкого, или британского. Главное — не советского. Цитата Бунина, описывающая всеобщий восторг по поводу приближающихся немецких войск, ярко иллюстрирует это настроение:

«В газетах — о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: “Ax, eсли бы!”... Вчeра были у Б. Сoбpaлось пopядoчно нарoду — и всe в oдин гoлoc: нeмцы, cлaвa Бoгу, продвигаются, взяли Cмoленcк и Бoлoгoe... Cлухи o кaкиx-тo пoльcкиx лeгиoнax, кoтopыe тoжe будтo бы идут спacaть нac... Нeмцы будтo бы нe идут, кaк oбычнo идут на вoйнe, сражаясь, зaвoёвывaя, a “просто едут по железной дороге” — занимать Пeтepбуpг... Пoсле вчeрашниx вeчepних извecтий, чтo Пeтepбуpг ужe взят нeмцaми, гaзeты oчeнь paзoчapoвaли... В Пeтepбуpг будтo бы вoшёл нeмeцкий кopпyc. Зaвтрa декрет о денациoнaлизации банков... Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию...»

«Слухи и слухи. Петербург взят финнами... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избави Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче».

Это не просто пассивное ожидание, а активное желание, пронизывающее всю буржуазную интеллигенцию и самих буржуа. Даже слухи о приближении немецких войск принимались ими с радостью и оптимизмом. В то время как пролетарии были действительными патриотам. Встав за советскую власть, эти люди и скинули барское ярмо со своих шей. И зарубежное, и местное. Надежда на спасение от революции превращалась в глазах буржуев ожиданием чуда, приходящего извне. Характерно, что в описаниях Бунина отсутствует какой-либо патриотизм среди них или сопротивление оккупации. Напротив, есть безнадёжность и примирение с идеей завоевания. Дальнейшие записи Бунина подчёркивают эту безнадежность и готовность принять любую внешнюю силу, лишь бы она положила конец советам.

Аналогичные настроения прослеживаются и в других произведениях того времени. В пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных», написанной на основе романа «Белая гвардия», показана трагедия русской интеллигенции, стоящей перед выбором между различными силами. Братья Турбины, представители белого движения, борются за старую Россию. Их, и друзей их представляют нам как носителей русской офицерской чести, как тот тип людей, с которых надо брать пример. Хотя они не столь явные сторонники немецкой оккупации, как герои Бунина, но их надежда на внешнюю помощь также присутствует. Ежели разобраться по справедливости, то мы видим, как «белая гвардия» — офицеры и юнкера, стреляют из винтовок и пулеметов в неких «серых людей» и служат немцам и их марионетке-гетману. Что они защищают? Вот что:

«И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии: “Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок”. Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город».

Эти «серые люди», в которых стреляли белые офицеры, защищая гетмана и немцев, мечтая об интервенции в Россию, — это русские солдаты и крестьяне, доведённые до отчаяния прежней «элитой» — господами до Гражданской войны. Господин — это если что буквально: хозяин. И эти офицеры — есть образцы чести и патриотизма после такого? Да нисколь! Генералы Брусилова и Бонч-Бруевича, полковник Шапошников, унтер-офицер Рокоссовский и Чапаев. Они являются истинными образцами для подражания, и воспитания подрастающего поколения в духе любви к Родине.

В этом контексте «белые» офицеры предстают в ином свете: готовность опереться на поддержку немцев, как у атамана Краснова, или на французов, британцев и американцев, как у Деникина и Колчака, подчёркивает их готовность использовать любую силу для сохранения собственного положения, не заботясь о настоящих интересах России. Между тем ужасные большевики, несмотря на все трудности, лихорадочно воссоздавали государственность и армию, отстаивая независимость страны от интервентов и их пособников.

Более того, они ставили перед собой цель построить общество, свободное от социальных паразитов, общество, где каждый имеет равные возможности, где деньги не могут конвертироваться во власть. Очевидна трагическая ошибка и нравственное падение тех, кто выбрал путь сотрудничества с оккупантами вместо защиты интересов собственного народа. Это высвечивает лицемерие и безнравственность тех, кто прикрывает свои корыстные цели высокими словами о чести и патриотизме. Действия «белых» оказываются не борьбой за Родину, а борьбой за сохранение привилегий и власти у немногих, при этом не брезгующих сотрудничеством с врагом.

О русском народе Сашка Колчак писал буквально как крайний русофоб времён перестройки: «Обезумевший дикий (и лишённый подобия) неспособный выйти из психологии рабов народ». — При власти Колчака в Сибири творили над этим народом такие жестокости, что крестьянские восстания в тылу белой армии стали чуть ли не главным фактором поражения белых. В Российской Федерации национальным героем попытались сделать и Антошку Деникина. Помню, как мне самому, когда писал ОГЭ по русскому языку в 9 классе, попался текст про данного перца. Благо, я тогда ещё не знал, кто это...

Отмечают, что Тоха не стал помогать Гитлеру (ведь на момент оккупации Франции в 1940-м он находился в Париже) и желал победы Красной Армии в Великой Отечественной войне. Но по факту нет. Он напрямую сотрудничал с гитлеровцами в качестве преподавателя. Человека, передающего свои знания «подрастающим антисоветчикам». Во время гражданки Деникин де-факто служил золотому тельцу западного капитала. Биограф Деникина Дмитрий Лехович определил взгляды лидера Белого движения как либерализм и надежды на то, что «кадетская партия сможет привести Россию к конституционной монархии британского типа», так что «идея верности союзникам [читай Антанте, — А.К.] приобрела характер символа веры».

Многие, кто симпатизирует Белому движению, ошибочно отделяют его от иностранной интервенции. На самом деле эти явления тесно взаимосвязаны. Западная интервенция и участие Японии были решающими факторами, определившими масштабы и длительность Гражданской войны в России. Без внешней поддержки большевики бы значительно быстрей и с меньшими потерями подавили бы сопротивление белых армий (ведь именно они, восстав, начали гражданскую войну, а совсем не большевики), националистических и сепаратистских движений, а также бандитских формирований. Зарубежные поставки оружия и снаряжения были критично важны для существования и боеспособности как белых армий, так и национальных армий самостийных государств, противостоявших большевикам.

Таким образом, иностранная интервенция не была просто сопутствующим фактором, а являлась необходимым условием для развертывания и поддержания масштабной борьбы капиталистов против коммунистов. И даже в такой ситуации победили коммунисты...