Известнейший ученый и светило (без капли иронии) социологической науки Питирим Сорокин, говоря о вертикальной социальной мобильности (выражение "социальные лифты" это про нее, чтоб было понятнее), указывал, что она бывает отрицательной и положительной. Очень упрощенно: положительная вертикальная социальная мобильность - наверх социальной лестницы лезут молодые, энергичные, умные, сильные, храбрые, здоровые и образованные; отрицательная - всякое гуано, хорошо вам знакомое. Эта вертикальная мобильность, в результате каких-либо масштабных социальных потрясений, может принимать массовый характер, что кардинально меняет само рассматриваемое общество. У Сорокина рядом были два примера, которые он и указывал: война и голод. Война - отрицательная мобильность: выбивает молодых, здоровых, храбрых. В результате карьеру делают бракованные, которые призыву не подлежат, старики остаются на местах, застой и все такое. Голод - положительная мобильность: убивает слабых, беспомощный, старых, глупых, не энергичных. В результате выживают самые сильные, умные, энергичные. Все стройно, понятно и логично.

Нет правил без исключений. Да. Тут оно тоже есть - наша Родина (ну кто бы мог подумать...).

В 1923 году в Самарской, Саратовской, Казанской, Царицынской губерниях в деревнях выживали старики и старухи (40 лет - старик, это русская деревня, только хардкор). Почему? Царь-батюшка научил. Спасибо голодам 1892-го, 1898-го, 1906-го, 1911-го. Люди, их пережившие, приобретали колоссальный опыт и их уже было не убить.

Как же они выживали?

Да ничего особо сложного, люди определенных профессий знают эти способы как свои пять пальцев. Но сначала немного теории.

Умереть от голода довольно непросто. Даже сложно. Умирают от сопутствующих болезней, когда у голодающего вырубается иммунитет. Ну и от собственных неадекватных действий.

Голодания различают двух видов:

абсолютное - вообще нет никакой еды, никакого минимума для поддержания жизни организма;

относительное - жрете всякие суррогаты с крайне низким уровнем питательных веществ и витаминов, необходимых для поддержание активной жизнедеятельности организма.

Второе, вопреки расхожему мнению, хуже. Именно оно вызывает всевозможные заболевания и делает вас неадекватным, вонючим зомби, по распухшим ногам которого текут струйки кала и мочи, по телу гноятся язвы, а речь - почти нечленораздельный вой.

Чтоб умереть от абсолютного голодания, вам надо потерять в весе: жировых тканей - 90 %, печени - 54%, кишечника - 18%, мозга - 3%, крови - 27%, костных тканей и самих костей - 14%. Патологоанатомы в 1921-23 годах специально заморачивались все это подсчитывая. Куда девается весь этот объем? Организм сам себя и жрет. Происходит это примерно так.

У нас в голове есть центр голода. Голод есть всегда, его можно только временно заглушить порцией еды. Переварили, усвоили - голод просыпается. Никакого центра насыщения нет, что бы вам там не плели. Откуда берутся чувства голода и сытости? Из слизистой желудка. Она производит нейтральный белок, который разделяется на два активных пептида - грелин и обестатин. Когда вы что-то сожрали, в кровь поступает обестатин и рассказывает мозгу, что в все в порядке. Когда в пищеварительной системе возникает длительный простой, в кровь выделяет грелин. Собственно, грелин чувство голода обостряет, обестатин подавляет. Что грелин, что обестатин можно обмануть - разные пищевые добавки могут обострять аппетит, а всякие штуки, вроде жвачки, умеют приглушать голод. Если вы постоянно обманываете обестатин и вызываете его искусственно, то начинается то самое относительное голодание, которое ведет к печальным последствиям.

В 1920-е, основываясь на пережитом опыте, выделяли три стадии состояния голодающих: стадия возбуждения, стадия угнетения и терминальная стадия.

На первой стадии ревет и мечет грелин. Вот портрет голодающего на первой стадии (его не без ужина оставили, а он не жрал абсолютно ничего дня четыре): "Понимание быстрое и живое. Память не представляет изменений, однако, обнаруживается склонность к грезам наяву". На этой стадии у человека еще есть остатки морали и стыда, правда более легкая мишура, вроде религиозных догм и абсолютной законопослушности, улетает. Начинаются бесконечные разговоры о еде. Появляется доверчивость к слухам, а с ней и авантюризм. Человек испытывает потребность что-то делать. Например бежать куда глаза глядят. Или мешок муки украсть. Или корову у соседа зарезать. На этой же стадии, если не получается что-то сделать, начинают жрать суррогаты. На этой стадии уже начинает плохо сворачиваться кровь - ушибы и порезы могут быть фатальны.

На 8-9-й день голодовки, человек переходит ко второй стадии и приобретает устойчивый специфический запах - организм сжигает жировые клетки. Жирные кислоты перерабатываются в кетоновые тела, которые необходимы для выживания мозгу. Для своего питания он использует их и глюкозу, которой голод его уже лишил. Кетоновые тела, в момент их расщепления, издают сильный запах, вроде ацетона или лака для ногтей. Все, вы вонючка. Протрет голодающего: "В голове пустота. Мимика отсутствует, лицо принимает окаменевшее выражение. Исчезает брезгливость и отвращение. Исчезает связь между близкими и родными. Снижается память, возникают зрительные и слуховые галлюцинации. Нарастает апатия, которая все же перемежается с кратковременными всплесками крайней раздражительности и агрессии." На этой стадии народ людоедствует, ходит под себя, убивает детей, жрет кал. Разрушение психики может стать необратимым.

Третья стадия - терминальная. Человек никого и ничего не узнает, взгляд стеклянный, приобретенные рефлексы отключаются, врожденные не работают или работают с перебоями. Апатия полнейшая. Если в губы положить еду, то человек жевать и глотать не будет. Потом начинается агония на день-два и человек в муках помирает. Если человека удастся вернуть с этой стадии, то вы приобретете просто растение.

Эффективно можно выводить из первой и незапущенной второй стадии. Выводят регулярным кормлением и лечением. Прерывать нельзя - мучения и агония. Выводят бульонами и мягкой, нежной пищей (кашами). Детей выводят только! тёплым молоком и рыбьим жиром. Грубая пища изранит и истерзает ослабленные пищевод и кишечник

Теперь практика от опытных голодающих.

Те, которые пережили по одному-два голода, никуда бегать и метаться не будут. Суррогаты тоже постараются не жрать. Они их заготовят, да, но на весну, чтоб кое-как засеяться. Корову беречь не будут - сдохнет. Либо продадут при первых признаках беды, либо забьют и съедят. То же и с птицей. Если у вас есть свиньи, то вы на них в Ташкент уедете.

Вялить и солить мясо нельзя - односельчане про это узнают и придут к вам зимой. Лошадь меняют на сухари. Часть сухарей прячется не слишком сильно - придут грабить, поорут, побьют, выпытают, заберут и уйдут. А нз останется. Лошадь стоит не продавать только если у вас есть маленькие дети и вы задались целью их спасти. Лошадь вы отдадите когда за ними придут. А вообще, с детьми выживать в деревне архисложно. В идеале их сдают в детдом. Шансы резко повышаются, если вы одинокий.

Подготовились? А дальше делается элементарное - надеваете тулуп, залезаете на печь и просто лежите, время от времени посасывая через тряпочку самый каменный сухарь. Главное - минимум движения. На стуки в дверь не реагируете. На 8-10 день такого лежания организм переходит в режим экономии внутренних ресурсов - температура тела и давление понижаются, все процессы замедляются.

Видели по телеку демонстративные голодовки? Всякие протестующие сидят там на матрасах с бутылью воды. Так вот - это клоуны. Опытные голодающие воды стараются не пить совсем - только необходимый минимум. Они посасывают раз в день мокрую тряпочку. Вода, вместе с мочой, уносит из организма белки, которые жрет ваш организм.

Ну вот в таком анабиозе, 40-ка летние и прочие старики-старухи, и лежат до зимы.

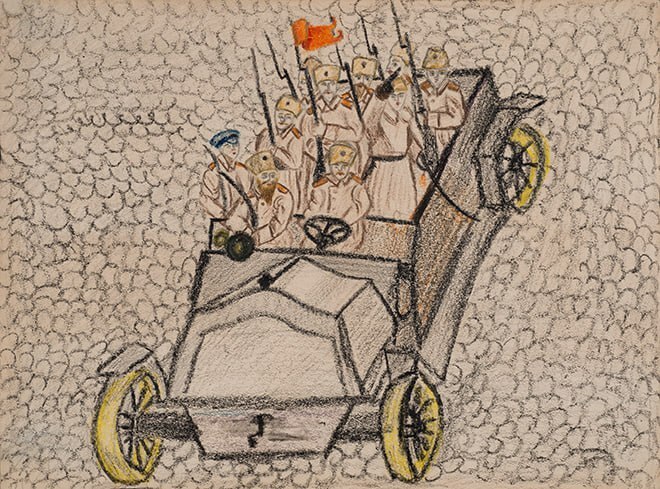

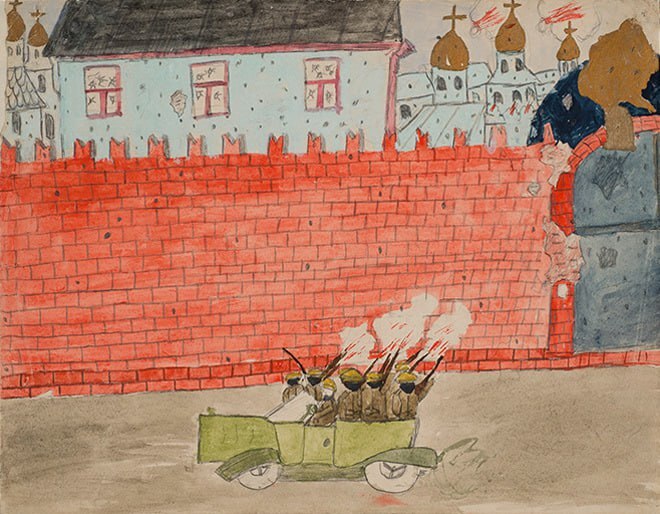

А неопытные молодые мечутся, бегают куда-то, режут-стреляют друг друга, жрут суррогаты и мрут от болезней.

Если кому интересно, могу как-нибудь по катом рассказать о бытовом каннибализме при голоде. Как правильно употреблять, да. Умом не трогаются, нет, если только не сами убили. Угрызений совести тоже потом не бывает - на момент акта настройки были другие.