Обнаружено зашифрованное сообщение в портрете Виттории Колонна - так Микеланджело спас ей жизнь

По словам независимой исследовательницы Валентины Салерно, гений предупредил свою музу о заговоре против неё, добавив в её портрет скрытое предупреждение. Женщина получила послание, изменила свой маршрут и осталась невредимой.

Микеланджело отправил своей музе «своего рода записку» через изображение, чтобы предупредить о смертельной опасности. Девятилетнее исследование, проведенное в европейских архивах, анализ произведений искусства и строгие иконографические сравнения, позволили исследовательнице Валентине Салерно обнаружить ряд скрытых изображений в известном рисунке авторства Микеланджело: портрете Виттории Колонна.

Это произведение искусства хранится в Британском музее в Лондоне. Недавние открытия могут открыть новую главу в истории искусства и в понимании взаимоотношений гения ренессанса с благородной поэтессой, центральной фигурой в духовной и художественной жизни Буонарроти и его музой-вдохновительницей.

Впечатляющее исследование Салерно, начавшееся с анализа смерти многогранного художника, который кропотливо переплетал события, произведения и документы, касающиеся более восьмисот исторических личностей, связанных с ним; часть результатов этого исследования войдет в научное эссе: «Микеланджело, последние дни».

Научный комитет по Божественному Художнику.

Исследование, поддержанное Орденом Регулярных Каноников Латеранских Пресвятого Спасителя и университетским преподавателем, эссеистом и литературным критиком Микеле Раком, и частично согласованное с руководством Архива Фабрики Святого Петра, принесло Салерно включение в «Научный комитет по юбилейным торжествам в честь Микеланджело Буонарроти», учрежденный в прошлом апреле Фабрикой Святого Петра в сотрудничестве с Ватиканскими музеями. В Комитет входят крупнейшие международные эксперты по «Божественному Художнику». Это по-настоящему историко-художественное исследование, центральной целью которого является воссоздание наследия, которое Микеланджело сознательно скрывал в последние годы своей жизни, опасаясь, что оно может быть утрачено или похищено.

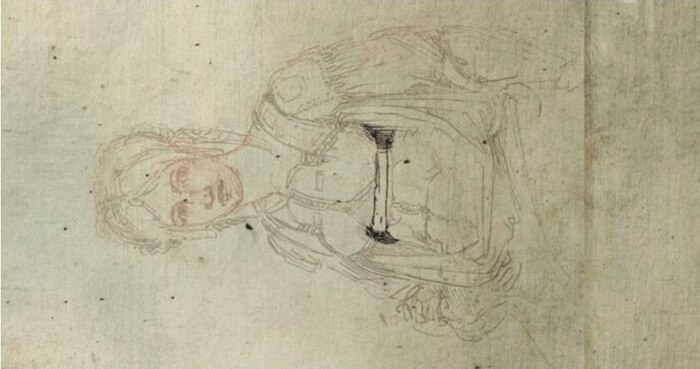

Следуя линии этого основного исследования, Салерно проанализировала знаменитое произведение, хранящееся в отделе гравюр и рисунков Британского музея, традиционно каталогизированное как портрет Виктории Колонна, датированный 1525 годом и приписываемый Микеланджело. Виктория была близкой подругой создателя Пьеты, Моисея и самых знаковых произведений ренессанса. Харизматичная женщина, своими сочинениями и реформаторской верой она оказала влияние на кружок художников, в который входили самые престижные имена её времени. В 2018 году исследование Университета Порту-Алегри в Бразилии выявило на листе автопортрет художника. Открытие, которое облетело весь мир. Но итальянская исследовательница пошла дальше в своём расследовании; она сопоставила важные архивные документы и сравнила их с рисунком благодаря изучению фундаментальных дисциплин, таких как геральдика, эмблематика и иконография исторических мест и персонажей.

Открытие скрытых изображений и зашифрованного сообщения.

В прошлом июне исследовательница смогла рассмотреть рисунок вживую в лондонском музее. Через наблюдение графических слоев и использованных чернил она воссоздала структуру штрихов и выявила скрытые изображения и то, что может быть зашифрованным посланием, отправленным Микеланджело знатной даме.

На самом деле, поворачивая рисунок, как показано на маленькой фигуре, уже идентифицированной бразильскими учёными в 2018 году, на животе женщины появляются: развернутый свиток с буквами и колонна. Последняя является геральдическим символом семьи Колонна. Рядом с этим архитектурным элементом, что удивительно, можно узнать ещё один: башню Гевара на Искье, ныне известную как башня Микеланджело.

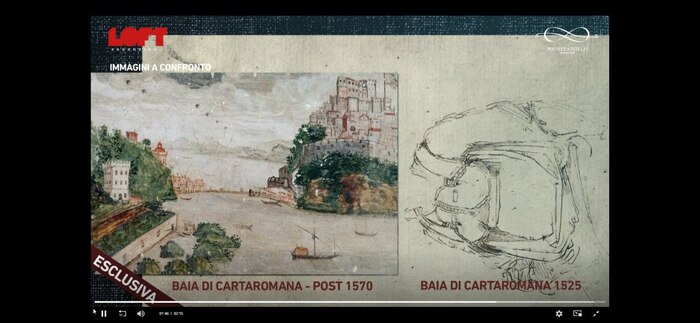

Пейзаж, изображённый в произведении, имеет значительные сходства с видом залива Картаромана, с башней Гевара, известной в XVI веке своим садом, окружённым высокими стенами, "Pomarium Ninphar", стены которого скрыты в странных складках платья дворянки. Эта реконструкция совпадает с декором XVI века, который до сих пор украшает первые этажи башни. С помощью фотографа и историка фотографии Стефано Корсо, Салерно сопоставила рисунок с современными фресками, гравюрами XVI века, изображениями из Валличеллианской библиотеки и картами, такими как «Insula Aenaria Hodie Ischia» Марио Картаро (1586), а также с трактатом «De’ Remedi Naturali» врача Джулио Ясолино (1588). Результатом является точная топографическая реконструкция, которая помещает «зашифрованное сообщение» в изображение башни острова Искья, находившейся в то время в стадии строительства.

При визуальном осмотре произведения в ходе своих исследований Салерно выявила несколько типов штрихов, чернил и используемых красок, включая сангину. Воссоздавая их наложение, можно увидеть создание «сердца» рисунка, которое содержит «послание башни» и последующие штрихи, выполненные для того, чтобы «замаскировать» его присутствие - складки ткани платья главной героини портрета, особенно в области груди и живота.

Невероятным было также сравнение «точки зрения», использованной Микеланджело, который воспроизвел башню точно под тем углом, как она появлялась, если к ней подплывали на лодке в 1500 году, от замка Искья в сторону башни Гевара, которая находится прямо напротив залива Картаромана. Древние карты - такие как упомянутая выше карта и фреска действительно описывают точное расположение места, где причаливали лодки у подножия башни, и скалы. Еще одна важная деталь, подтверждающая точное знание этих мест художником, в отсутствие доступных карт (первая карта Искьи датируется 1586 годом, как и фрески, изображающие залив, созданные после 1570 года, через многие годы после смерти Буонарроти).

«Согласно исторической науке, Микеланджело и Виктория Колонна познакомились только после 1530 года, - заявляет Салерно. - Следовательно, датировка этого рисунка создавала проблему». «Я лично собрала и сравнила документы из многочисленных европейских архивов, - объясняет она, - от Апостольского архива Ватикана (ранее Секретного архива, прим. ред.) до архивов Симанкса в Испании и Безансона во Франции, которые подтверждают датировку 1525 года, предполагая, что связь между ними была гораздо более давней и прочной, продолжает исследовательница, - и даже восходит к свадьбе Виктории в арагонском замке на острове Искья в 1509 году». Но это еще не все о закодированных сообщениях, которые могут скрываться в шедевре.

Новая теория: секретное предупреждение, чтобы спасти жизнь Виттории Колонна?

«1525 год был решающим для маркизы Пескара. Ее преданность императору Карлу V сделала ее целью могущественных врагов, - утверждает Салерно, - так как она убедила своего мужа отказаться от престола Неаполя, который ему предлагали в обмен на предательство императора. В ноябре, когда её вызвали в Милан к постели умирающего супруга, возможно отравленного, она сама чуть не попала в ловушку, предназначенную для того, чтобы устранить её». Отправившись из замка на север, она получила в Витербо известие о смерти супруга и вернулась назад. По мнению исследовательницы, рисунок - с башней, колонной и намеком на остров - был отправлен знатной даме как зашифрованное предупреждение. «Это был надежный способ сказать ей, чтобы она не ехала в Милан и вернулась в замок, в безопасное место. В то время, продолжает она, было обычным отправлять скрытые послания в предметах или изображениях. Для Микеланджело спрятать подсказку в своем рисунке означало поставить на нем подпись в скрытой форме». На самом деле письменный текст было легче перехватить. Выбор знатной дамы внезапно вернуться на Искью сегодня может иметь правдоподобное объяснение.

В начале XX века монсеньор и профессор Онофрио Буонокоре, уважаемый исследователь архивных документов, переименовал башню Гевара в башню Микеланджело и утверждал, что именно эта башня была местом встреч и секретных посланий между Викторией и Микеланджело. Буонокоре в своих текстах записал имена самых важных людей Европы, которые были приглашены на свадьбу Виктории и Ферранте в 1509 году. Вся эта информация позже была проверена Салерно в её исследованиях. Дон Онофрио утверждал, что нашел второй список, помимо списка приглашенных, в котором перечислялись участники свадьбы, среди которых выделялось имя Микеланджело Буонарроти. Это является дополнительным подтверждением близкого знакомства между двумя персонажами.

Другой взгляд.

Предложенная Валентиной Салерно реконструкция проливает новый свет на одно из произведений искусства Микеланджело, на его необыкновенные отношения и на политическую роль Виттории Колонна в сложной европейской картине XVI века. Это история верности, дружбы и ренессансного таланта, которая воскрешается из документов, новых исследований и рисунка, хранящегося в лондонском музее. Этот исследовательский вклад, предоставленный международному научному сообществу, может открыть путь для дальнейших размышлений исследователей. Помимо новизны скрытых изображений, остаётся пронзительный портрет тосканского гения для одной из важнейших женщин в его жизни. Среди штрихов сангвины звучит одна из мыслей, лучше всего выражающих силу их связи: «Мужчина в женщине, точнее, бог, говорит через её уста». Спустя ровно пятьсот лет их голос из прошлого всё ещё говорит с нами, шепча о заговорах, рыцарской преданности и тайной дружбе.

перевод с итальянского мой