Развитие мышления в начальной школе на Филиппинах

Молоды для охранного статуса: почему в Балашове гибнут советские мозаики

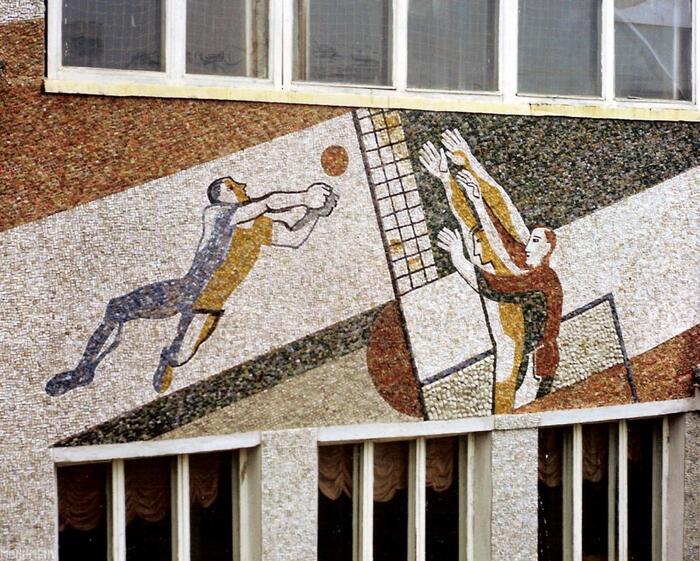

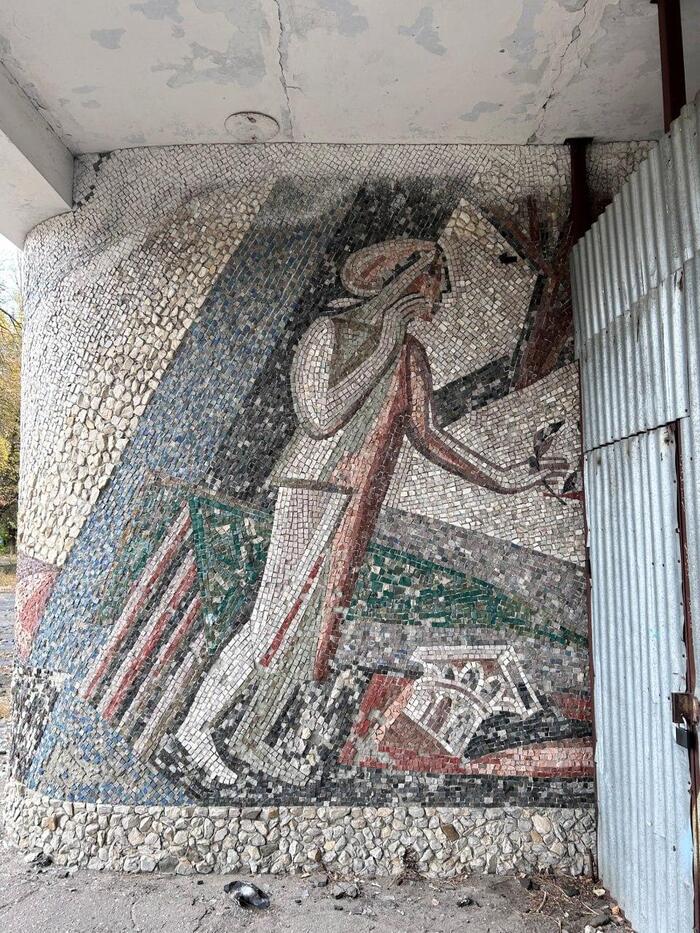

Фасад ДК «Текстильщик» в Балашове в Саратовской области может лишиться мозаики, созданной в 1989–1991 годах художником Анваром Абдуллаевым, сообщает «Региональный аспект». Они покрывают весь фасад и внутренний двор здания и опираются на широкий спектр образцов, от древнерусской иконы до «Спортсменов» Малевича.

«Больно смотреть, как погибает твоя работа. Моя бабушка сказала бы: все когда-то ломается, и нечего реветь. И все равно больно. Три года тяжелой работы», — говорит Абдуллаев в комментарии телеграм-каналу MONUMENT

«Спортсменов» уже уничтожили во время сноса здания осенью 2025 года. Местные деятели культуры говорили о ценности мозаик, но реальных шагов для их защиты не было.

В октябре в ситуацию вмешалась общественница Екатерина Адонина, которая много лет занимается экологическими проектами в Балашове. Поначалу она была уверена, что инициативная группа уже обратилась в надзорные органы.

«Меня просто осенило: в СМИ информацию подали, а запросы-то никто не подал. Я просто начала писать во все инстанции», — сказала Адонина в комментарии «Региональному аспекту».

Активистка попробовала добиться для здания статуса объекта наследия, но получила отказ: такой статус могут получить лишь объекты старше 40 лет, а мозаикам — 36. Адонина пыталась найти возможности демонтировать мозаику и сохранить ее в другом пространстве. Собственник который тоже рассматривал такой вариант, после отказа признать панно объектом наследия решил продолжить снос.

Адонина даже направила запрос на проверку законности приватизации здания ДК и получила ответ, что права собственности могли бы быть пересмотрены. Однако процесс должно инициировать Росимущество, а оно не спешит вести тяжбы за полуаварийный ДК.

Фото: Игорь Чижов, MONUMENT

TRUMP ON GREENLAND | CHIMERA OF THE STATES BY LENA HADES

These Chimera's portraits were created by Lena Hades in 2016. #davos #davos2026 CHIMERA OF THE STATES, who are you?

previous video: At the European Parliament, Danish lawmaker Anders Vistisen delivered a sharply worded rebuke to US President Donald Trump during a debate over Greenland’s status, declaring that the Arctic island is historically part of Denmark and “not for sale” before adding, “Mr President, f-off.” His remarks, which violated parliamentary language rules and drew an immediate reprimand from the session’s presiding officer, quickly went viral online as tensions grow over Trump’s renewed push on Greenland sovereignty. See Chimera Of The States by Lena Hades - IT'S all about IT. (Donald Trump portraits were created by Lena Hades in 2016) #contemporaryart #искусство #художник #картины #paintings Эта Химера Государства (Chimera Of The States) написана мной, Леной Хейдиз, в 2016 году, 10 последующих лет эта картина непрерывно меняется, То есть можно сказать 10 лет Лена Хейдиз (то есть я) пишет и переписывает одну и ту же картину. Картина Химера Государства является и продолжением серии картин цикла Так говорил Заратустра, в правом (красном!) углу ея написан афоризм Ницше из книги Так говорил Заратустра. Вот, что на ней написано: The state, I call it, where all are poison-drinkers, the good and the bad: the state, where all lose themselves, the good and the bad: the state, where the slow suicide of all—is called "life." "Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные; государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные; государством, где медленное самоубийство всех — называется — „жизнь“. В оригинале так: Staat nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, Gute und Schlimme: Staat, wo alle sich selber verlieren, Gute und Schlimme: Staat, wo der langsame Selbstmord aller – ›das Leben‹ heißt.

PAINTING CHIMERA OF THE STATES BY LENA HADES was created by the artist in 2016-2026, TEN YEARS the aist Lena Hades has been working on this historical canvas...

Эта картина (Химера Штатов) сщоздавалась ДЕСЯТЬ лет! И непрерывно менялась и переделывалась в течении этих 10 лет... На картине вы видите Дональда Трампа. Он появился на ней задолго до выборов в 2016 году.

На последнем варианте картины видна голова Мадуро, топор и Гренландия, которая скоро падет в лапы этой Химере.

Самое жуткое - люди бессильны перед этим Чудовищем. Абсолютно бессильны!

Галадриэль В Лебедином Озере

Галадриэль В Лебедином Озере

Откройте для себя магию Галадриэль - одного из самых загадочных и могучих персонажей Средиземья.