Как жилось в дореволюционном Иркутске

Продолжаю цикл, посвящённый дореволюционной жизни губернских городов. На этот раз по просьбе подписчиков дореволюционный Иркутск, город купцов, золотодобытчиков и осуждённых.

Иркутск был основан в 1661 году. Первые годы Российской империи он был частью большой Сибирской губернии со столицей в Тобольске. В 1719 году появилась отдельная Иркутская губерния. Маленький городок, который за три года до этого пережил крупный пожар, стал губернским.

Воспоминаний о дореволюционном Иркутске не так много. Одно из самых старых - рассказ Ф. Ф. Вигеля (1776 - 1856), который в юности присоединился к посольству, направлявшемуся в Китай. До Китая он так и не доехал, но в Иркутске начала 19 века побывал.

«От Канского острога, ныне города, и реки Кана, одной из главнейших между второстепенными Сибирскими реками, начиналась Иркутская губерния. Бесконечный лес и тут продолжает тянуться в ужасной красоте с столетними дубами своими, вековыми кедрами и необъятными лиственницами…

Хотя мы и были в Сибири, но всё-таки на самом Юге её, под 52-м градусом северной широты, и от того-то сентябрь совсем не сентябрем смотрел на нас: погода стояла прекрасная, такая, как в Петербурге иногда бывает она невзначай среди августа. В день Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы в виду Иркутска, у Вознесенского монастыря, вошли в церковь, исключая еретиков Сухтелена и Гельма, приложились к мощам Св. Иннокентия, просветителя сих стран. Потом начали мы переправляться через широкую Ангару, реку-поток, с яростью вырвавшуюся из Байкала; быстрее и прозрачнее её, кажется, нет реки в мире: на глубоком дне её видны все песчинки. Долго продолжалась церемония нашей переправы, ибо далеко надобно было подыматься против течения, чтоб оттуда стрелой спуститься к пристани. Весь Иркутск, на ровном месте, вытянут по Ангаре. Солнце так и сияло, что придавало ему какой-то праздничный вид, когда мы подплыли к нему…

Дом, где он имел жительство, был выстроен при Екатерине генерал-губернатором Якоби, который так долго начальствовал в Иркутске и еще долее находился потом под судом. Его называли дворцом, все генерал-губернаторы жили в нём, и последний, тут находящийся, Селифонтов уступил его приезжему гостю. Дом этот был деревянный, в один этаж, но чрезвычайно длинен и высок; комнаты были огромные, особенно три: приемная зала, столовая и большая гостиная; первые две были пестро расписаны по штукатурке, последняя обита зеленым атласом в позолоченных рамках. Посвятив несколько дней отдохновению, посол первый раз принимал в сих чертогах; всё посольство на лицо, до пятидесяти человек вместе наполняли их и садились за один стол, за которым находились и местные начальники: генерал-губернатор Селифонтов, бывший военный губернатор генерал-лейтенант Лебедев, гражданский губернатор Корнилов, виц-губернатор Шишков и многие другие. В боковой комнате гремела музыка, отличный повар француз приготовлял обед, который подавали на богатом казенном серебряном сервизе, и тщеславный граф Головкин сиял веселием.

Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной дешевизне, ели с семьею одну солянку, запивали ее квасом или пивом...

Некоторые из нас сочли однако же не излишней учтивостью сделать утренние визиты двум старшим начальникам, генерал-губернатору и гражданскому губернатору, о которых необходимо приходится мне здесь говорить. Семидесятилетний старец, Иван Осипович Селифонтов, еще дюжий и плотный, хотя не весьма большего роста, был в молодости своей моряк. Нечаянный случай сделал его лично известным Екатерине, которая, угадав в нём хорошего губернатора, в сем звании назначила его в Рязань; надобно полагать, что она не раскаивалась в сем выборе, потому что девять лет спустя сделала его генерал-губернатором Пермским и Тобольским. С упразднением сего места при Павле посажен он в Сенат и долго слыл в нём чудом бескорыстия и правосудия. Между тем Тобольская губерния почиталась внутреннею, а Иркутская, пограничная, находилась под управлением военных губернаторов... Он сначала отговаривался и насилу принял должность, многотрудную для добросовестного человека. Он поселился в знакомом ему Тобольске и, оставив там всё семейство свое, приехал на несколько месяцев в Иркутск, когда на беду его и на несчастье Сибири судьба пригнала в нее китайское наше посольство».

П. Жихарев в «Записках современника» (1805) вскользь упоминает Иркутск. «Очень любопытна сравнительная ведомость о ценах некоторых жизненных припасов в Иркутске и Москве в продолжение января прошлого года. В Москве, кроме дров, все дешевле, а между тем утверждают, что в Сибири жить очень дешево, разве потому, что кроме насыщения желудка нет других случаев к издержкам. Я воображаю, как весело мало-мальски образованному человеку проводить жизнь в таком краю, в котором единственным наслаждением его может быть удовлетворение только скотских побуждений: аппетита, жажды и прочего, хотя о прочем там и помину нет. Генерал Маркловский, маленький, кругленький старичок, которого иногда встречаю я у моих знакомых, рассказывал, что в бытность его губернатором в Тобольске единственным его рассеянием были карты и охота, когда дозволяла погода; прекрасные занятия для губернатора! Он мог бы найти и другое рассеяние, несколько полезнее».

И. Т. Калашников (1797 – 1866) оставил «Записки иркутского жителя». Возможно, это самые подробные воспоминания о губернском городе Иркутске. Описание относится к началу 19 века.

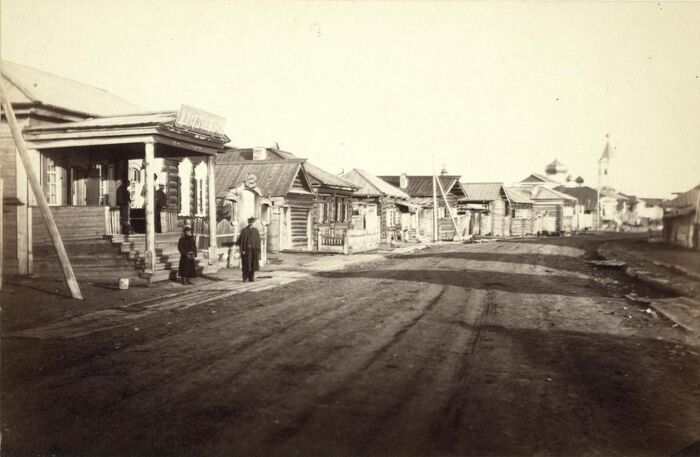

«В начале XIX столетия Иркутск имел вид более грязного уездного городка или даже большего села, нежели столицы Сибири, как его называли тамошние жители по пребыванию там сибирских генерал-губернаторов. После проливных дождей многие из иркутских улиц были непроходимы: на площадях образовывались беспредельные лужи. Проезда по ним почти не было.

Невысыхаемая грязь не была, однако ж, единственным достоинством иркутских улиц; они были сверх того косы и кривы, тянулись как им было удобнее, не удостаивая городской план ни малейшим вниманием. Дома то высовывались вперед, как бы желая взглянуть, что делалось на улицах, то пятились назад, как бы стараясь уединиться от городского шума; многие, особенно в так называемых солдатских улицах, склонившись долу после долговременной службы, преспокойно доживали на боку свои последние дни. К довершению картины город был украшен тысячами колодезных столбов, торчавших из каждого огорода, с превеликими очепами, или как их называли в Иркутске, жеравцами, – словом, город имел, как сказал я выше, вид большого села, где на грязных улицах гуляли коровы, стадами бегали собаки и по временам плавали утки. Наконец для этой сельской картины настал черный день. День этот был приезд в Иркутск гражданского губернатора Николая Ивановича Трескина, в 1808 году.

Трескин неутомимо принялся за благоустройство города. Площади были подняты и осушены; на улицах, не только главных, но и второстепенных, положены гати. Все это производилось колодниками, или, как называют их в Сибири, “несчастными”. Инженеров путей сообщения в то время в Иркутске еще не было, поэтому работы производились под руководством также ссыльного, некоего Гущи, который ходил в каком-то импровизированном им самим мундире в виде начальника. Имя Гущи было известно всем в городе от мала до велика. Рабочих, бывших под его начальством, иначе не называли, как гущинскою командою.

Появление гущинской команды особенно было неприятно для владельцев тех домов, которые, по вольности дворянства, не уважали городского плана. Трескин хлопотал не только об осушении улиц и площадей, но и о том, чтобы выпрямить кривизны и косины и дать городу, елико возможно, наружность благоприличную. Спору нет, что благоприличие вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоявшими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда – и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улиц, а там и поправляй его, как умеешь. Если хозяину поправить дом было нечем, то он ежился с семейством в остальной части, а полураспиленные комнаты так себе и стояли напоказ иногда целые годы…

Каменных домов было очень мало: едва ли насчитывалось десятка три. Из казенных каменных зданий самое красивое, по странной игре случая, было – тюрьма, или, как называли в Иркутске, острог.

Лучшие деревянные дома, за исключением одного, в котором владычествовал откуп, принадлежали казне, как-то: генерал-губернаторский, губернаторские зимний и летний и вице-губернаторский.

Частные деревянные дома в городе принадлежали большей частью купцам и мещанам; имели дома и чиновники, но небольшие и бедные. Судя по домам, можно думать, что тогдашние чиновники или жили одним своим жалованьем, или, если и пользовались от трудов своих, то весьма скудными даяниями.

Постройка домов мало улучшилась и в управление Трескина. Бывший при нем архитектор имел необыкновенное пристрастие к высоким крышам. Крыши, поставленные им на выстроенных им деревянных домах, иногда в полтора раза были выше самих домов и напоминали прежних солдат в безмерно высоких треугольных шляпах.

Всех домов, каменных и деревянных, при выезде моем из Иркутска в 1822 году насчитывалось до 2000, а жителей – до 15 000 человек.

Судя по выговору и самостоятельности характера иркутских старожилов, можно полагать, что они происходят от зашедших в Сибирь новгородцев, рассеявшихся после погрома при Грозном.

Самостоятельность в первом десятке настоящего столетия, до приезда губернатора Трескина, особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фраки. Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и пред главными начальниками.

Не извиняя дерзости, нельзя, однако ж, не сказать, что самостоятельность купечества имела свою хорошую сторону. В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию, столь обыкновенному в прежнее время в отдаленных провинциях. Если притеснения переходили меру терпения, купцы приносили жалобу высшему правительству. Жалобы их нередко были признаваемы уважительными...

Чиновники иркутские были большей частью люди бедные и безответные, загнанные, невольные орудия самовластия. Каждый жил кое-как своим домишком, своим хозяйством, искал удовольствия только в своем семействе. Бывали и исключения, но весьма немногие. Это продолжалось до приезда Трескина, когда явился в чиновничьем мире новый элемент: земские. Под этим словом разумелись исправники и завсегдатаи земских судов. Они начали вести жизнь роскошную, ввели сильную картежную игру и шампанское, до того мало известное Иркутску. Надо заметить, что земские были почти все приезжие, учившиеся в университетах, люди цивилизованные. Они смотрели свысока на уроженцев Иркутска, и те сами чувствовали, что им равняться нельзя с этими великими людьми.

Городские удовольствия иркутских жителей были весьма незатейливы и немногосложны. Некоторыми равно пользовались как богачи, так и бедные. Таковы были, например, вертепы. Это были передвижные кукольные театры, украшенные разноцветными бумагами, обыкновенно в два яруса. Между ярусами находилось пустое пространство настолько, сколько было нужно, чтобы просунуть туда руку для вывода кукол, утвержденных на палочке. Содержание представляемых пьес было духовное. В верхнем ярусе представляли поклонение пастырей и волхвов при рождестве Иисуса Христа, бегство в Египет, крещение; в нижнем выводили Ирода, представляли избиение младенцев, смерть Ирода, похищение души его злым духом в ад, представленный в виде змеиной головы, наконец, погребение тела Ирода, потом пляска Иродиады, его дочери. Тут были придуманы некоторые сцены, то трогательные, как, например, плач матерей о своих детях, то забавные, как казалось, по крайней мере, для детей. Представление сопровождалось пением хора.

После вертепа представляли иногда нечто вроде водевилей. В особенной моде было представление польского шляхты (шляхтича, дворянина) и его слуги. Смысл этой великой драмы в том состоял, что плут и наглец слуга издевался над глупым и тщеславным шляхтою. Это насмешливое направление показывает, что и сочинение шляхта и его слуга также вывезено из Киева.

Вертепы обыкновенно носили на святках вечером. В первый день Рождества Христова ходили утром по домам христославщики из малолеток нашего круга. Некоторые из них, воспитанники младших классов семинарии, славили Христа по латыни.

Тяжелая година, давившая много лет судьбу Иркутска, имела сильное влияние как на детские, так и на общие удовольствия.

Все, что выходило из ряда официальных занятий, как-то постепенно чахло и, наконец, замерло. В том числе зачах и публичный театр. Публичный театр был устроен в первых годах настоящего столетия. Здание, в котором он помещался, не было, признаться сказать, из числа великолепных: это был одноэтажный деревянный дом, вросший в землю.

В нем была выкопана глубокая яма, в которой были устроены сцена, партер и ложи, помнится, в три яруса. Все было улажено, как следует: оркестр находился перед сценой, сцена была возвышена и довольно обширна, кулисы и передняя занавеса были весьма удовлетворительны, декорации переменялись скоро, машины были довольно исправны. Актеры были выбраны из гарнизонных солдат; некоторые из них играли очень недурно; особенно отличался какой-то Рожин. Актрисы были из ссыльных женщин, вероятно, игравших прежде на театрах: по крайней мере, игра их очень нравилась.

На Иркутском театре играли комедии, драмы – большей частью Коцебу, – водевили, а иногда и волшебные оперы. Я помню, как однажды, в какой-то волшебной опере подлежало спуститься с неба гению. Он начал спускаться на облаках: вдруг веревка оборвалась, и бедный гений едва не сломал себе шеи.

Каков бы ни был гарнизонный театр, но он составлял развлечение в единообразной иркутской жизни. Наконец и его не стало, и только полуразрушенный дом напоминал долго, говоря классическим языком, о торжествах Талии и Мельпомены, пока не явилась гущинская команда и не наложила на него свою роковую руку.

Публичный театр не возобновлялся во все время управления Трескина; были только три частных спектакля в 1816 году.

Спектакли составляли удовольствие высших сословий города; собственно же парадных увеселений и пиршеств в бытность мою в Иркутске не было, за исключением одного, по случаю получения известия о взятии Парижа летом 1814 года. Это известие, полученное в Петербурге 8 апреля, пришло в Иркутск не ранее июня...

Балы при Трескине имели в себе много оригинального. В доме губернатора они давались раз в год, в именины губернаторши, 21 января. К этому дню съезжались в Иркутск земские почти со всей губернии; также собирались бурятские тайши, или начальники бурятских родов.

Бал открывался польским, где вместе с музыкою пели казацкие певчие, обыкновенно: “Гром победы раздавайся”, или “Польскими летит странами”; после польских начинались экосезы, матрадуры, вальсы; в позднейшие годы взошли на сцену и кадрили. Танцевали молодые чиновники, преимущественно земские, молодые чиновницы, дочери чиновников и купцов. Главнейшая суть, ядро бала, были не немецкие вывертки, а чистейшая Русь во образе некоего Ивана, ссыльного, кажется, из цыган, и служанки губернатора Софьи...

Бал оканчивался не котильоном, не мазуркою, а некоей “восьмеркою”, природным иркутским танцем вроде деревенских хороводов.

В торжественные дни и в именины генерал-губернатора давались балы городским головою или целым купеческим обществом. Гости приглашались печатными билетами, отличавшимися необыкновенным красноречием...

Кроме биржевой залы общественные балы давались иногда в Портновском саду, а до устройства его – в Комендантской роще. Роща эта стояла далеко от реки, воды в ней вовсе не было, а между тем нельзя же быть саду без фонтанов. Чтобы пособить горю, чей-то гениальный ум придумал поставить за решеткою сада две пожарные трубы, от них рукава провести в сад, а наконечники скрыть в группе дерев, где держали их полицейские солдаты. Когда стали собираться посетители, импровизированные фонтаны были пущены и привели неожиданностью своею в восторг зрителей. Но каково было полицейским, целую почти ночь стоявшим под проливным дождем.

По приезде в Иркутск генерал-губернатора М. М. Сперанского иркутские балы совершенно изменили свой полуазиатский характер. Для большего соединения общества было положено в 1819 году основание Иркутскому благотворительному собранию. Приехавшие с генерал-губернатором молодые люди внесли в состав танцев совершенно новые элементы и совсем стерли с лица земли несчастную “восьмерку”, которая после того кое- как приютилась на окраинах города, в солдатских улицах, и являлась только украдкой на “капустках”.

“Капусткою” назывался сбор девиц и женщин для рубки капусты общими силами или помощью, как говорят в деревнях. Это было в обыкновении в домах и богатых, и бедных, и чиновнических, и купеческих – словом, у всех жителей Иркутска. Старушки обрубали вилки, мальчишки подхватывали и несли кочни, а девушки и молоденькие женщины рубили капусту, напевая разные песни. Бывало, звонкие голоса певиц далеко разливаются по улицам и невольно влекут прохожих в знакомые им дома. По окончании рубки гостей угощали обедом, чаем, и потом начиналась пляска.

В самом угощении прежнего времени были в Иркутске замечательные особенности. В какой час дня ни зашли бы вы в гости, утром ли, вечером ли, ночью ли, – вы не избегнете, чтобы вас не угостили чаем. Кофе употреблялся только в богатых домах.

Пить чай досыта почиталось невежеством. Старые люди говорили, что гости должны пить одну чашку, три чашки пьют родственники или близкие знакомые, а две – лакеи.

Подаваемые сласти брали, но есть их также считалось неучтивостью. Гостья брала их и клала куда-нибудь подле себя. Между тем мужчин угощали домашними наливками; виноградные вина были дороги и употреблялись мало. Доставка их в Иркутск была крайне затруднительна. После чаю подавали пунш, наиболее с кизлярской водкой, и только в самых богатых домах подавался пунш с ромом.

На богатых свадьбах, само собою разумеется, играла полковая музыка, а на бедных (как и на вечеринках) играл большей частью известный тогда всему городу слепой скрипач, или, как называли его в Иркутске, Митька- слепой. Митька был весьма замечательное явление. Слепой от рождения, он не только играл на скрипке разные песни, танцы и духовные концерты, которые сопровождал пением, но и делал сам скрипки...

Фортепианная игра в Иркутске была почти неизвестна. Едва ли в трех или четырех домах были фортепианы; зато в большом употреблении были гусли, и двое из ссыльных отлично играли на них. Фортепианного учителя не было, кроме одного, также ссыльного, Антона, игравшего довольно плохо разные танцы.

Оркестр, бывший в Иркутске в мое время, был оркестром гарнизонного полка, игравший только марши и танцы, в старину весьма незатейливые и немногосложные; поляк Савицкий некоторое время дирижировал этим оркестром и подвинул его вперед. Но главное достоинство этого оркестра состояло в том, что он был в Иркутске единственным и гремел, худо ли, хорошо ли, на всех торжественных балах и обедах.

Вокальная музыка имела больше представителей. В одно время Иркутск имел три хора: архиерейский, солдатский и казацкий. Хор казацкий, обучаемый весьма опытным учителем, обыкновенно из ссыльных, пел весьма искусно и прекрасно исполнял концерты Бортнянского, особенно известную ораторию «Воспойте, людие, благолепу песень в Сионе».

Начало образования в Иркутске относится к 1781 году, когда была учреждена там первая народная школа, но образование долго только мерцало, как сумерки, и даже в первых годах настоящего столетия не было заметно еще влияние науки в общей массе народонаселения, может быть, потому, что образование массы зависит наиболее от женщин, а для женщин в Иркутске не было никакого училища. Они учились грамоте кое-как, самоучкою, на медные деньги, и притом не все, а избраннейшие чада фортуны; прочие были большей частью безграмотные или весьма малограмотные, читали и особенно писали пополам с грехом...

Чиновники, стремившиеся к проявлению своих духовных сил, разделялись на два рода: одни устремились к музыке, другие – к наукам, и в особенности к русской литературе.

Любители музыки составили певческий хор, наняли учителя, квартиру и собирались туда для пения два или три раза в неделю, наконец, разучили несколько концертов и пели в церквях, иногда одни, иногда в соединении с певчими казацкими. Многие из них имели хорошие голоса.

Чиновники-литераторы изучали грамматику, риторику и поэзию; писали сочинения прозой и стихами, не для печати, не для слав, а так, con amore, единственно для упражнения, для домашнего обиход…

В Иркутске не было тогда никакой библиотеки, кроме гимназической, подаренной иркутскому народному училищу Екатериной II. В ней заключались лучшие творения древних и новейших, разумеется, тогдашних, писателей; даже была пресловутая Энциклопедия – плод философов XVIII века. Гимназия увеличивала ежегодно состав библиотеки, выписывая новые книги, но никто из жителей Иркутска не имел права пользоваться ее сокровищами, как будто прямое назначение ее книг было гнить без пользы.

Книжных лавок также не было, а выписывать книги из Петербурга или из Москвы стоило дорого, было хлопотно и не всегда верно: о дальних подписчиках в тогдашнее время книгопродавцы столичные не слишком много беспокоились. Самые газеты и журналы были довольно редки и выписывались преимущественно присутственными местами и притом всего более одни “Московские ведомости”. Для внутренних и сибирских губерний Москва была как-то знакомее Петербурга.

Жизнь в Иркутске была исключительно семейная. Никаких мест, где бы можно было убивать время за картами или прогуливать иногда последние крохи бедного жалования, не было вовсе. По приезде Сперанского было учреждено благородное собрание, но туда собирали только раз в неделю. Во всем городе был один трактир, да и в тот заходить считалось бесчестием: туда заглядывали только отчаянные гуляки, которые составляли весьма малочисленное и резкое исключение.

В 1805 году была открыта в Иркутске гимназия с уездным и приходским училищами. Директором иркутских училищ был определен некто Кранц. Сначала поступили в гимназию учителя из упраздненного главного народного училища, а потом для занятия учительских должностей приехали молодые люди из Петербургского педагогического института. Тогда преподавание в гимназии обнимало все факультеты наук, вмещавшиеся в университетах, только в элементарном размере. Сверх наук преподавались языки: европейские – латинский, французский и немецкий, и азиатские – китайский и японский.

При открытии гимназии поступило в нее 30 учеников. В первые годы состояние ее было весьма удовлетворительно, но потом, не будучи покровительствуема местным начальством, смотревшим на нее, как на заведение не нашего прихода, гимназия при плохом ближайшем управлении клонилась к упадку и, наконец, при директоре Миллере, родом немце, пришла в окончательное расстройство. Ни прежде, ни после гимназия не страдала так ни в учебном, ни в хозяйственном отношении, как при этом многоученом муже...

Жители потеряли всякую доверенность к гимназии и перестали отдавать туда своих детей. Число учеников, постепенно уменьшаясь, дошло до жалкого количества – десяти человек, так что на каждого учителя приходилось не более двух. По причине частого отсутствия учителей преподавание в гимназии почти прекратилось, и ученики большую часть классного времени проводили в разных шалостях. Начитавшись какого-то старинного романа, где героем был разбойник Ринальдо Ринальдини, они сами вздумали представлять разбойников: где-то около города устроили притоны и шуточным нападением пугали ездивших по дороге женщин.

Между тем нельзя не удивляться, что, несмотря на многоразличные шалости, на праздное большей частью препровождение времени, на плохое учение, в молодых умах все-таки тлелся огонь науки, и потом, при обстоятельствах более благоприятных, многие из этих подражателей Ринальдо Ринальдини усовершенствовали свои познания и сделались замечательными или, по крайней мере, полезными членами общества.

Таким образом, гимназия даже и в период самого крайнего своего упадка все-таки приносила пользу самым существованием своим, даже одним своим именем, поддерживая в молодых умах любовь к науке и вливая в душу своих питомцев жажду образования».

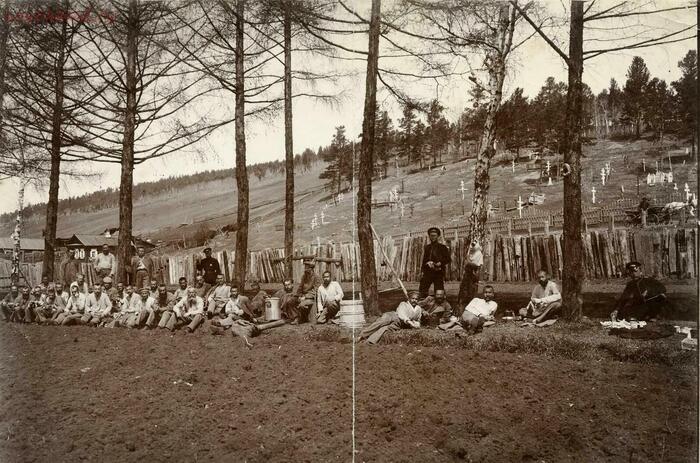

Была у города и мрачная сторона. Много лет Иркутск и его окрестности были местом ссылки и каторги. Благородные смутьяны жили в относительно неплохих условиях, чего не скажешь об обычных заключенных. Местная тюрьма была одной из крупнейших в стране. Она могла быть и финальной точкой печального маршрута, и перевалочным пунктом для отправки в ещё более далекие регионы. Иркутск много раз упомянут в книге С. В. Максимова «Сибирь и каторга» (1861)

«Каторжные в Восточной Сибири жили при заводах: Александровском винокуренном и Иркутском солеваренном (в Иркутск, губ.), и в Забайкалье… Прежде, когда гнали человеческою силою рассол из соляных источников по желобам и поднимали бадьями в бунфы посредством насосов — солеваренная каторга была настоящая, тяжелее и мрачнее всех. Ссыльные качали насосы на высоких каланчах иногда при 30° морозу, одетые в казенную рвань. Насосы были первобытной формы, как на простых барках, однако требовали при каждом движении силы и поклона всем телом почти до земли. Рассол должен был пробегать по желобам беспрерывно; платье на рабочих сначала мокло от брызг, потом замерзало. Рабочий, отбыв свою смену, все стоя на ногах, действительно побывал на каторге... Журавцы были заменены ручными насосами в 1836 г. К насосам для большего облегчения работы приделаны маятники — стало легче: балансир маятника стали поталкивать от себя уже меньшее количество рук с наименьшими усилиями; люди могли это делать, сидя в особо прилаженных крытых беседках. Затем постарались (1838 г.) к насосам приспособить лошадиную силу, и две лошади стали делать то, что прежде производили двенадцать человек. Но и после таких приспособлений для каторжных осталось довольно места, чтобы видеть ясно, что сил их не щадят и их тело почитают не выше лесной гнилушки. Жар, который скопляется в том сарае, где варится соль в громадном чане или сковороде, становится во время горячих и спешных работ до того тяжелым й невыносимым, что арестанты принуждены скидывать с себя все платье и работать голыми до обильного пота. Но и при этих условиях духота и жар до того неодолимы, что каждый рабочий обязан выбегать из варницы в бревенчатую холодную пристройку, плохо мшонную и без печки, где, таким образом, ожидает мокрое и потное тело рабочего свежий, морозный, уличной температуры воздух. Многие варницы от неправильного устройства пролетов накопляли такой дым, что рабочие, для направления огня, не могли и по земле ползать. В ветреное время они задыхались, на лучший конец добивались безвременного страдания и боли глаз, до потери аппетита. Малейший подрез какого-нибудь члена, при разъедающих соляных парах варницы, производил опасные жгучие раны. Присоединяя к ним неизбежную простуду, при быстрой и крайней перемене температур, мы встречаем тот положительный факт, что редкий рабочий выдерживал больше двух месяцев: многие уходили в госпиталь, всегда наполненный больными ревматизмом, тифом, потерею аппетита. Но еще большое число рабочих, не успевших заболеть или поправившихся от болезни, уходило в лес и в бега при первом благоприятном случае, на какие особенно был щедр и богат иркутский солеваренный завод или так называемое иркутское Усолье. На нем и по другим статьям каторжной жизни — примечательная неустойка. Казенный срок, назначенный для арестантской одежды, был крайне несостоятелен: таская сырую соль в важню на плечах, арестанты скоро изнашивали платье, так что за 80 к. сер., полагаемых в месяц, и признаков нет возможности обезопасить себя даже заплатами на прогнившие дыры. Без воровства в таких случаях не проживешь и без пособия чужой и преимущественно казенной собственности (какова на этот раз продажная соль) никак уже не обойдешься».

«На винокуренных заводах степень каторжной тяжести видоизменялась, значение каторги своеобразнее. Там круглый год тяжело было жиганам, обязанным подкладывать дрова в печь и, стало быть, целые сутки стоять у огня в тесном подвале, среди нестерпимой духоты, около удушливого печного жара... Зимою, во время холодов, заводская винокуренная каторга всею своею тяжестью налегала на заторщиков, обязанных чистить квашни, промывать в них прилипшее к стенкам этого огромного ящика тесто, когда намоченные руки знобило едким, невыносимым ознобом, когда рабочий от пребывания в пару, постепенно охлаждаемом, успевал даже закуржаветь, т. е. покрыться инеем до подобия пушистой птицы... Нередко последняя накрывала рабочих, опущенных в лари, где бродила брага, прежде чем выходил оттуда весь углеродный газ, накопившийся во время брожения браги; рабочие эти там задыхались и их на другой день выносили оттуда уже мертвыми и холодными трупами… Винокуренные заводы также были богаты побегами и не меньше всех других родов и видов каторги».

Как жил и выглядел Иркутск в начале XX века? 20 раскрашенных фотографий дореволюционного города

Сегодня подготовил и раскрасил для вас подборку из фотографий дореволюционного Иркутска. Это один из пяти крупнейших городов Сибири, который был основан в 1661 году на берегу реки Иркут.

Китайская чайная, 1901 год.

В конце XIX века, а именно в 1879 году город столкнулся со страшными пожарами, которые буквально уничтожили половину города.

Город горел, как "стог сена" — этому поспособствовала плотная деревянная застройка и сильный ветер. Сейчас многие уцелевшие деревянные постройки охраняются и внесены в списки ЮНЕСКО.

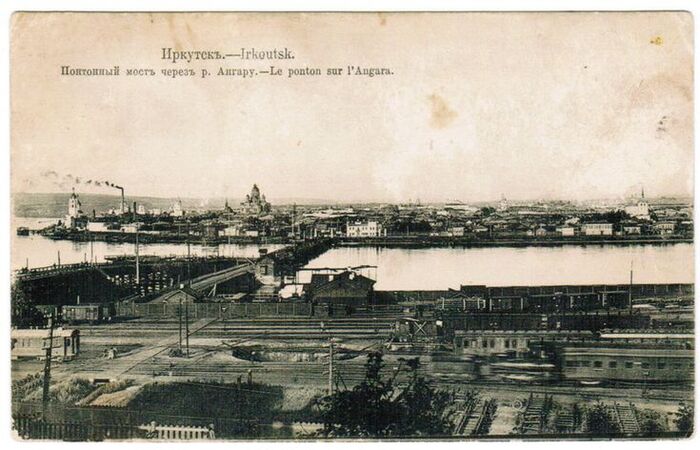

Вид на город и понтонный мост через Ангару, 1893-1895 год.

Прачки на Ангаре. Вид на Иркутский женский Знаменский монастырь, 1902-1905 год.

В Иркутске конца XIX века не было централизованного снабжения водой. Водокачки могли позволить только обеспеченные жители. Поэтому воду для питья и хозяйственных нужд брали с реки Ангара. Зимой для этого вырубались специальные проруби.

Водопровод в городе построили только в начале ХХ века(в 1905 году) и город стал первым в Сибири, где он появился.

Часовня Христа Спасителя.

Сейчас это: ул. Карла Маркса и ул. Пролетарской (угол Большой и Ивановской улиц).

Каменная часовня в честь Христа Спасителя в Иркутске была сооружена в память спасения жизни императора Александра II во время покушения 1866.

Часовня была разобрана в 1920-е годы, а в 1934 году на ее месте появился гранитный бюст Ленина.

Конный выезд пожарной лестницы, 1906-1916 год.

Рынок возле старого порохового склада в Иркутске, 1886 год.

Двор 1-ой школы прапорщиков на Казарминской улице, 1910-1917 год.

Сейчас это Анатомический корпус Иркутского мединститута на улице Красного Восстания.

Русско-Азиатский банк, 1912-1914 год.

Сейчас в здании располагается районная поликлиника.

Торговые лавки, 1910-1912 год.

Школа "Детский сад", 1890-1901 год.

Этот сказочный терем построен по проекту архитектора барона Г.В. Розена в 1880-х годах на Амурской улице.

В 1884 году в школе воспитывались 70 мальчиков и 64 девочки, в основном дети купцов и чиновников. Обучение велось по системе немецкого педагога Ф. Фребеля. Детей готовили для поступления в первый класс гимназии.

Вагонное депо, 1903 год.

Казанский собор, 1902-1914

Собор взорвали в 32-м, но здесь фото с дореволюционной открытки.

Магазины на Арсенальской улице, 1908 год.

На фотографии магазин Вениамина Романовича Корота, в котором продавались краски, лаки и сопутствующие материалы с собственного завода "Энергия".

На снимке сам Вениамин Корот стоит у своего магазина.

На даче Кая, 1914 год.

На фото семья Сидоровых на даче Кая — речка Кая под Иркутском.

Вид с Иерусалимской горы, 1890-1900 год.

Склад древесины у лесопилки, 1910 год.

Вид на Ангару

Ангара - река с двумя именами Название "Ангара" произошло от монгольского слова "анга" - рот, ущелье.

Железнодорожная станция.

Процессия по улице Большой, 1917 год.

Велосипедисты во дворе усадьбы, 1900-1910 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

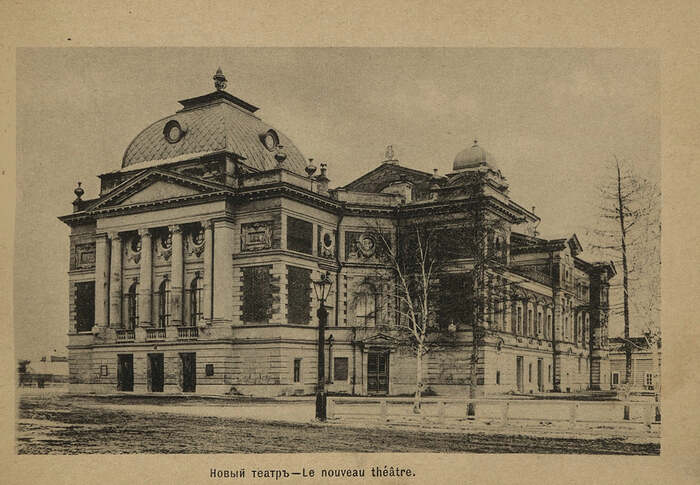

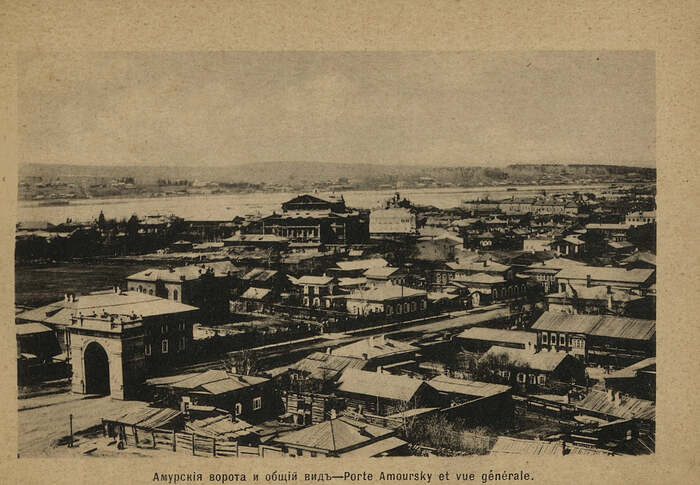

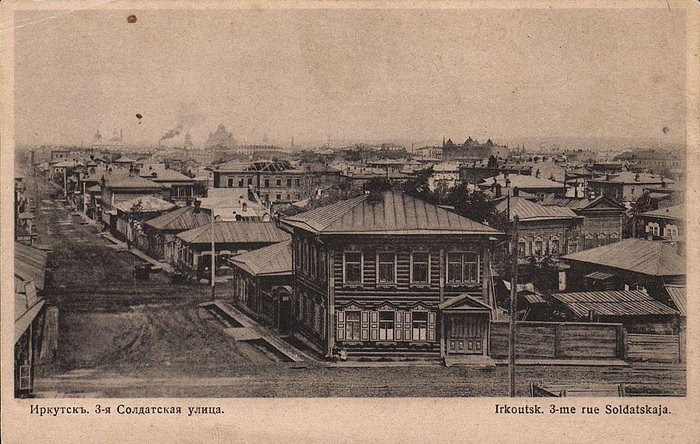

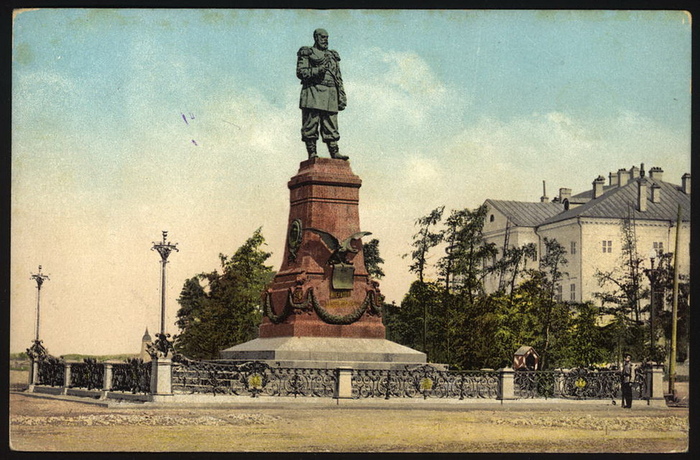

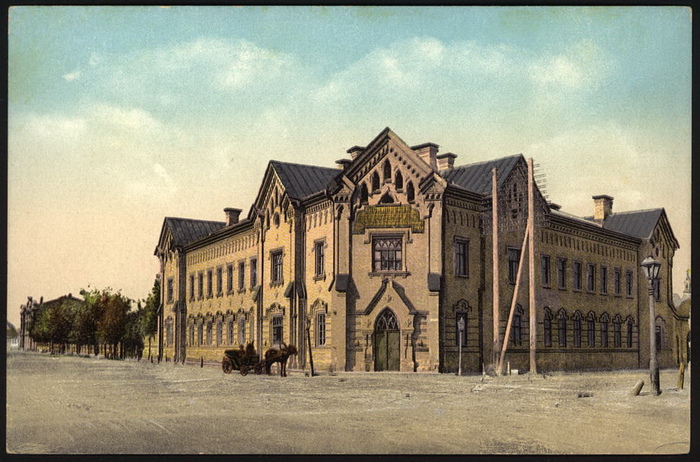

Цветные фотооткрытки с видами Иркутска, начало XX века

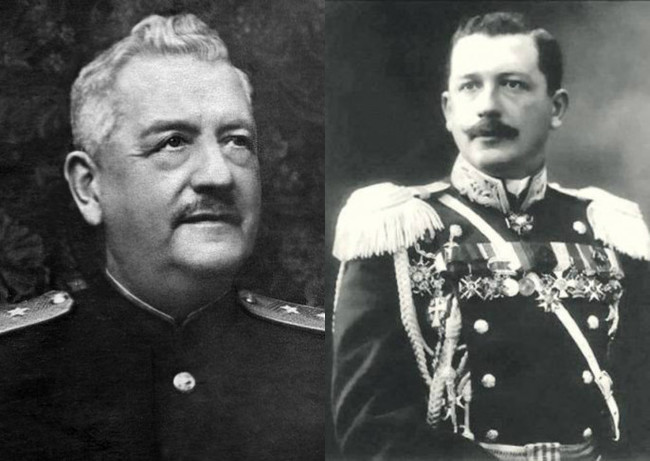

Кто этот человек на фотографии? (часть 1)

Итак, перед вами четыре фотографии - присмотритесь внимательно: на трёх изображен один и тот же человек - легендарный банкир и промышленник Николай Второв. И лишь на одной из четырех фотографий изображен человек, который (по-моему мнению) очень похож на Николая Второва, но мне доподлинно неизвестно является ли он им в действительности.

Задача, которая не дает мне покоя с тех пор как у меня в поле зрения оказалась данная фотокарточка...

Причём, половина фокус группы, без сомнений заявляет что на всех четырех фотографиях один и тот же человек. Мол, такой взгляд, уверенный и целеустремленный, отражает характер и не меняется на протяжении всей жизни человека.

А вторая половина фокус группы говорит что на трех фотографиях 100% изображен один и тот же, но вот на одном фото - совершенно другой человек.

Обращаюсь к сообществу: проголосуйте пожалуйста в комментариях на каких фотографиях по-вашему мнению точно Второв, а на каком фото скорее всего не он?

В следующих постах расскажу вам увлекательную историю, как на протяжении двух лет я выстраивал логические цепочки по атрибутированию данного фото, и даже добрался до Института химии чтобы изучить состав бумаги под мощным X1000 микроскопом.

Краткая справка о Н. А. Второве:

Николай Александрович Второв (1866 - 1918) - русский предприниматель, крупный промышленник и банкир. Прозван «русским Морганом» за деловую хватку. Обладатель самого большого состояния России начала XX века. Годовая прибыль концерна Второва перед революцией достигала $660 млн в пересчете на курс 2000 года. Основал Завод Электросталь, Завод АМО (впоследствии ЗИЛ), организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал играть на рынке недвижимости.

В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании — Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших на тот момент в Российской империи.

Второва также считают одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии или производили в российских филиалах немецких компаний. Однако с началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении, и в 1914 году по инициативе Второва в Москве было создано Товарищество «Русско-Краска».

При акционерном обществе «Русско-Краска» была создана лаборатория по синтезу и исследованию красителей (1915 -1918 г. г.) – нынешний НИОПИК (Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей).

Биографию этого человека до сих пор называют "непрочитанной нами книгой". Легенд, рассказанных о нем, гораздо больше чем доподлинно известных фактов. Так, например, поговаривали, что в банке Н.А.Второва хранилось до 15% Золотого запаса Российской Империи.

Жизнь Второва оборвалась внезапно, в мае 1918 года. При загадочных обстоятельствах он был застрелен в своем кабинете в «Деловом дворе» неподалеку от Кремля.

«Его похороны, с разрешения советской власти, были последним собранием буржуазии», – писал историограф русского купечества Павел Бурышкин. На похоронах собралось много рабочих. Они несли венок с надписью: «Великому организатору промышленности».

На всякий случай, еще раз напомню ради чего организован весь этот тред: очень жду в комментариях ваши версии насчет фотографий...

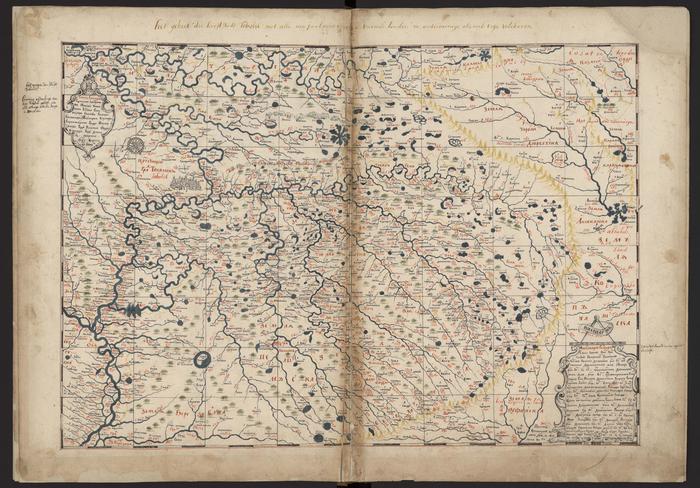

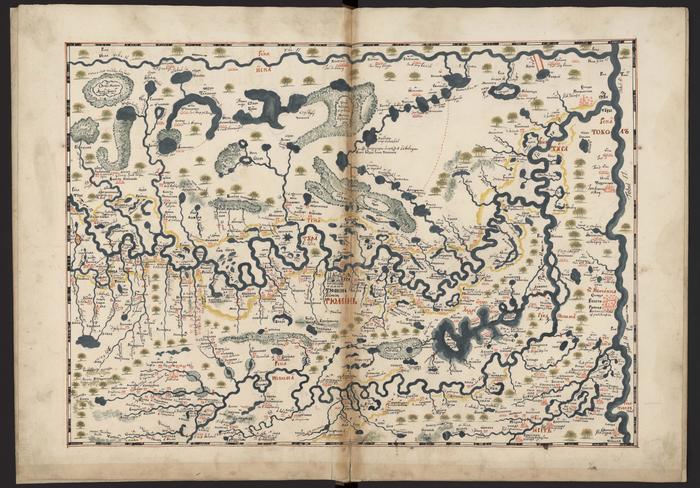

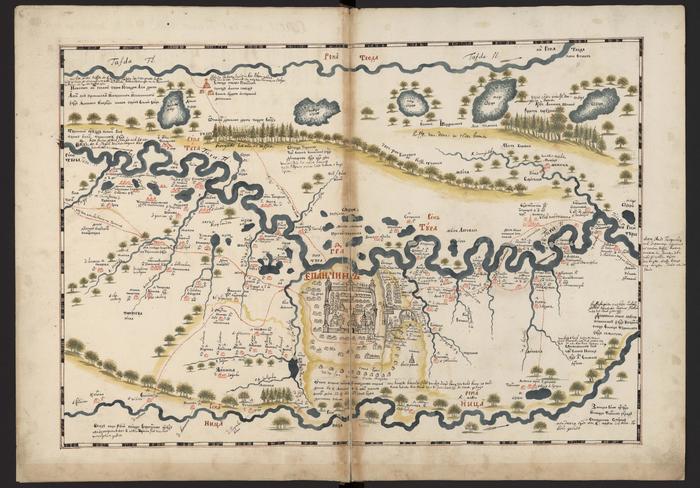

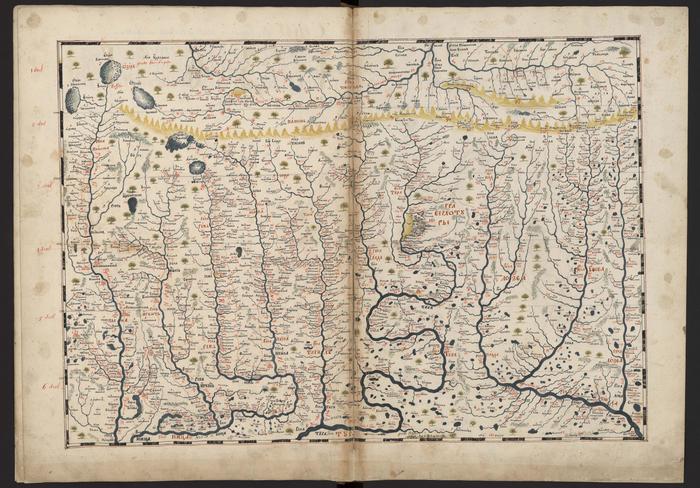

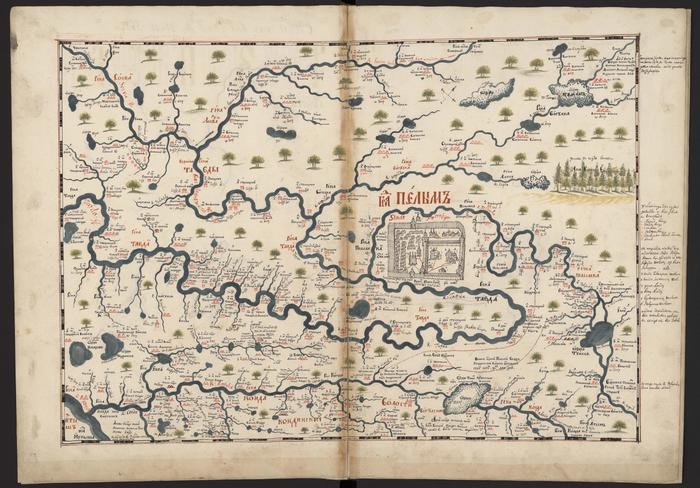

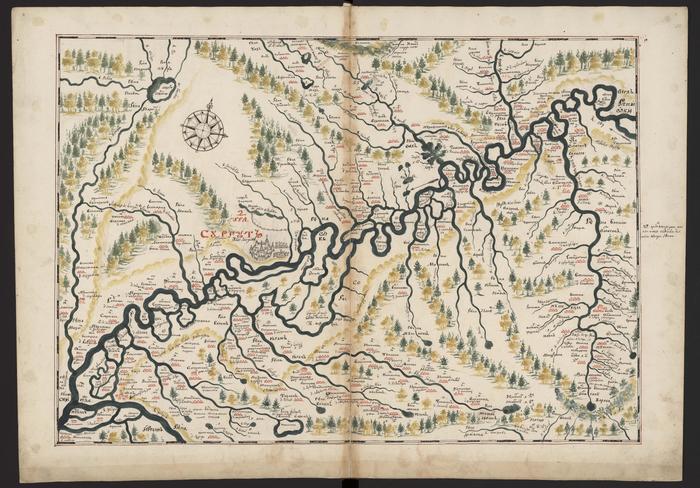

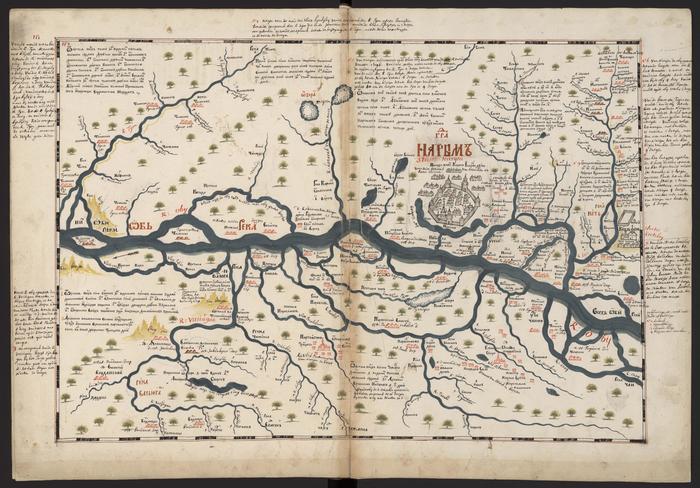

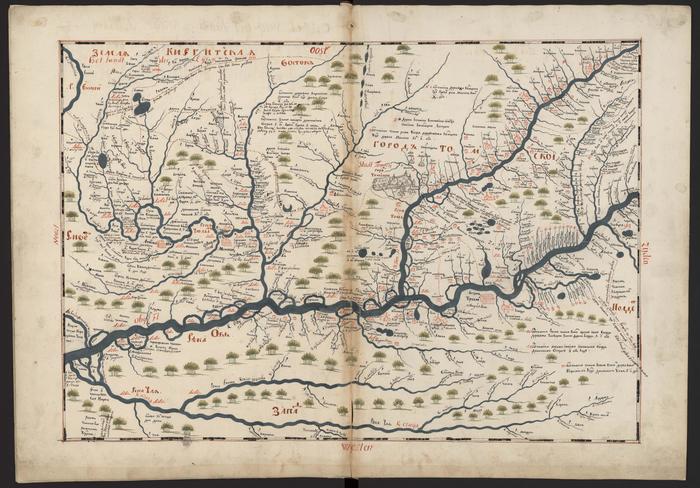

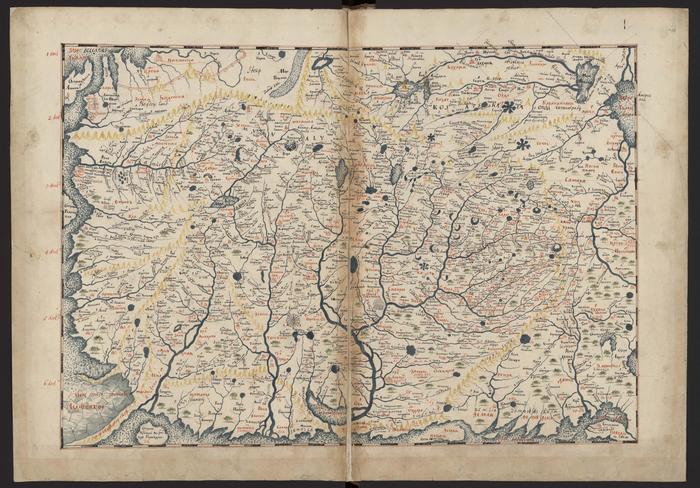

Атлас Сибири Семена Ремезова, 1701 г

Чертеж земли Тобольского города

Окрестности Тобольска

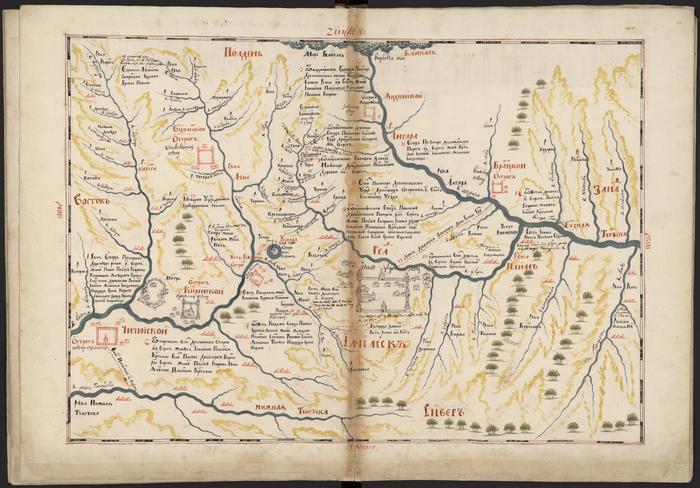

Чертеж земли Тарского города

Чертежи земли Тюменьского города

Чертеж земли Туринского острога

Чертеж земли Верхотурского города

Чертеж земли Пелымского города

Земли Березовского города

Земли Сургутского города

Земли Нарымского города

Земли Томского города

Земли Кузнецкого города

Земли Туруханского города

Земли Енисейского города

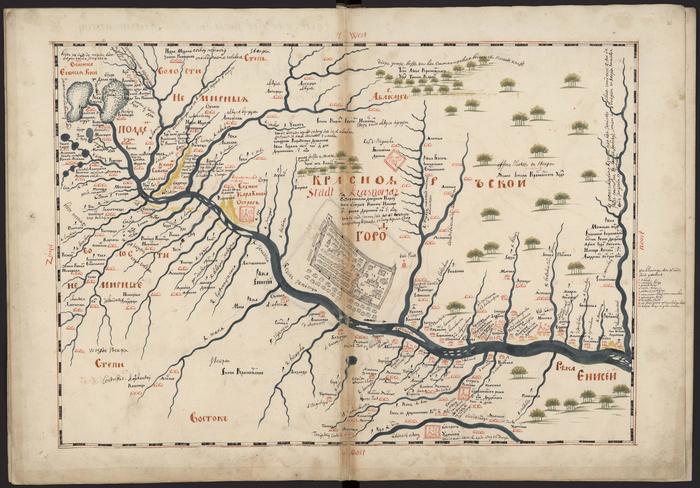

Земли Красноярского города

Земли Илимского города

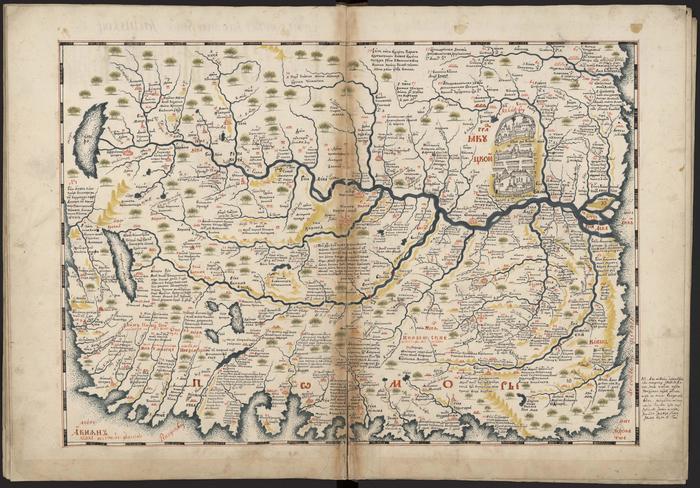

Земли Якутского города

Земли Иркутского города

Земли Нерчинского города

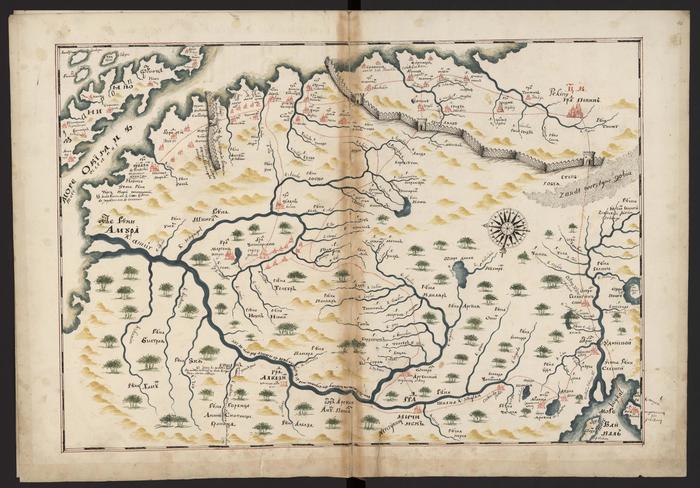

Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи

Чертеж всех Сибирских городов и рек и земель. Писан на Москве в Сибирском приказе со всех городовых чертежей

Чертеж вновь Великопермские и Поморие-Печерские и Двинские страны да Соловецкие проливы с окрестными жилищами

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 3.2 - детские годы):

Царско-советский генерал Игнатьев, простой советский граф вспоминает (часть 3.1 - детские годы):

Детские годы (Восточная Сибирь - Иркутск - Киев)

Но вот на 10-й день пути от Томска, на 28-й день пути от Москвы, мы — у таинственного далекого Иркутска.

В шести верстах от города, у Вознесенского монастыря, нас встречает вся городская и служебная знать. Городской голова, Владимир Платонович Сукачев, элегантный господин во фраке и в очках, произнеся красивую речь, подносит хлеб-соль. Чиновники в старинных мундирных фраках, при шпагах, по очереди подходят и, подобострастно кланяясь, представляются. Но главный в этой толпе — золотопромышленник миллионер Сивере, местный божок. Он гладко выбрит, с седыми бачками и одет по последней моде. В бутоньерке его безупречного фрака — живой цветок из собственной оранжереи. Во главе духовенства — преосвященный Вениамин, архиепископ Иркутский и Ачинский. Коренастый мужиковатый старик с хитрым пронизывающим взглядом. Это был коренной сибиряк, любивший говорить, что «самые умные люди живут в Сибири». [27]

Наступала уже ночь, когда мы переправлялись через Ангару на пароме-«самолете». Бросив тарантасы, в городских рессорных колясках — «совсем как в России» — мы подъехали к генерал-губернаторскому дому, перед которым был выстроен почетный караул. Оркестр играл разученный в честь отца кавалергардский марш.

Началась наша жизнь в казенном белом доме.

Я должен был к весне подготовиться в первый класс классической гимназии. Кроме того, я обучался рисованию, французскому языку, игре на рояле, а также столярному делу — отец подарил нам с братом прекрасный верстак, который поставили у нас в классной.

На втором году нашего пребывания в Иркутске к другим предметам, которые нам преподавались, прибавились латинский язык и география, а к внеклассным занятиям — военная гимнастика, для обучения которой два раза в неделю приходил унтер-офицер.

Расписание занятий составлял всегда сам отец. Вставать в восемь часов утра. Утром — два-три урока. Завтрак вместе с «большими» между двенадцатью и часом дня. Прогулка до трех-четырех часов. Обед с «большими», и от восьми до девяти, а позже и до десяти — самостоятельное приготовление уроков в своей классной комнате. Это расписание выполнялось неукоснительно.

В ту пору арифметика была для меня самым трудным предметом, а над задачником я проливал столько слез, что отец говорил обо мне: «глаза на мокром месте». Страдал я нередко и за обедом, когда не умел ответить на вопрос отца на французском, а впоследствии и на немецком языке.

Эта преувеличенная чувствительность старшего сына глубоко огорчала отца. Она не поддавалась исправлению. В конце концов он пришел к выводу о необходимости для меня перейти в кадетский корпус, чтобы закалить характер и укрепить волю. Но это произошло уже не в Иркутске.

Жизнь в Сибири, благодаря своеобразию окружающей обстановки и простоте нравов, немало помогла общему нашему развитию.

Неподалеку от генерал-губернаторского дома помещалась центральная золотоплавильня. Как-то отец взял меня туда. Я помню большой зал с огромной высокой печью, в которую великан-каторжанин вводил графитовые формы с золотым песком. Через несколько минут печь снова открывалась, великан в толстом войлочном халате и деревянных кеньгах вытаскивал из адского пламени красные кирпичи; их заливали водой, и они сразу покрывались коркой черного шлака.

Я стоял в нескольких шагах от отца, окруженного начальством.

— Здорово, Смирнов!— крикнул отец.

Каторжанин оказался бывшим взводным лейб-эскадрона кавалергардского полка. Выяснилось, что, вернувшись с военной службы в деревню, Смирнов был обвинен в убийстве. На старых солдат, терявших за время многолетней службы связи с односельчанами, было удобно все валить.

По ходатайству отца сенат пересмотрел дело, и впоследствии Смирнов захаживал к нам в Питере. [28]

По другую сторону генерал-губернаторского дома помещались новый дом географического общества и величественное белое здание института благородных девиц. Но так как настоящих «благородных» в Сибири было мало, то в нем обучались купеческие дочки, а также дочери ссыльно-поселенцев дворянского происхождения. Впрочем, в Иркутске очень мало интересовались происхождением, и в доме родителей весело танцевали и евреи Кальмееры, и гвардейские адъютанты отца, и богатые золотопромышленники, и интеллигенты — ссыльно-поселенцы, и скромные офицеры резервного батальона. Такое пестрое общество ни в одном губернском городе Центральной России, а тем более в Петербурге — было немыслимо.

Зимой главным развлечением был каток. Пока не станет красавица Ангара, то есть до января, мы пользовались гостеприимством юнкеров, которые имели свой каток во дворе училища. Здесь разбивали бурятскую юрту для обогревания катающихся. А с января мы ежедневно бегали на Ангару, на голубом стеклянном льду которой конек оставлял едва заметный след.

Под знойным солнцем Ляояна двадцать лет спустя, в русско-японскую войну, встретил я в Красноярском Сибирском полку почтенных капитанов, вспоминавших наши молодые годы в Иркутске — катания на Ангаре, танцы, поездки на Байкал.

Для прогулки нас почти постоянно посылали за какими-нибудь покупками: то в подвал к татарам, у которых, несмотря на сорокаградусные морозы, всегда можно было найти и яблоки, и виноград в бочках, наполненных пробковыми опилками; то — на базар за замороженным молоком; или, летом,— на живорыбный садок, где при нас потрошили рыбу и вынимали свежую икру.

Сильное впечатление производила на нас Китайская улица, находившаяся почти в центре, близ городской часовни. Много позже пришлось мне познакомиться с китайскими улицами Мукдена, и я убедился, что китайцы жили в Иркутске, почти ни в чем не изменяя своим исконным обычаям и нравам. В 80-х годах китайцы торговали в Иркутске морожеными фруктами, китайским сахаром, сладостями, фарфором и шелковыми изделиями. Удовольствие от посещения их лачуг отравлялось постоянным и сильным запахом опиума и жареного бобового масла. Нас очень занимали их костюмы и длинные косы, но особенно — толстые подошвы, в которых, как мне объясняли, китайцы носили горсти родной земли, чтобы никогда с нее не сходить.

Но жизнь в Иркутске бледнела перед теми впечатлениями, что давали нам путешествия с отцом по «вверенному», как говорилось тогда, краю.

Поездки на Байкал совершались часто. Это «священное море», с его необыкновенной глубиной, с его мрачными горными берегами, внушало мне в такой же мере, как и окрестным бурятам, страх и трепет.

Высадившись на одной из пристаней, мы однажды углубились в горы и здесь, среди пустыни, открыли крошечный монастырик. В его полутемной церкви мы увидели небольшую раскрашенную фигуру, изображавшую старика с седой бородой. Свет мал, говорит старинная [29] французская поговорка, и таких же «богов» из дерева я встретил в свое время во всех парижских церквах. На Байкале же эта фигура изображала св. Николая и была окружена легендой «об обретении» ее на камне при истоках Ангары. Она почиталась святыней и у православных, и у бурят. Последние, как объяснял отец, находились в полном рабстве у эксплуатировавшего их ламского духовенства. Ламы жили в монастырях, окруженных высокими деревянными стенами. Местные власти побаивались затрагивать этот таинственный мир. Отца почтили в монастыре каким-то торжественным богослужением с шумом бубнов и колокольчиков, с облаками пахучих курев, мне же дали возможность сфотографировать религиозную процессию, состоявшую из страшных масок.

На всю жизнь запомнил я наше путешествие в Якутск.

Мы плывем на «шитиках» вниз по бесконечной Лене: туда на веслах, а обратно — лошадиной тягой, сменяющейся на каждой почтовой станции.

Отец работает за импровизированным письменным столом в деревянном домике, построенном посредине лодки. Под вечер играем с ним в шахматы, примостившись на носу. Поскрипывает лишь бурундук — короткий канат на носу, через кольцо которого протягивается бечева от мачты до коней на берегу. Вокруг — живописные картины. Это не скучные реки Западной Сибири. То ленские «щеки» — красно-бурые, отшлифованные временем каменные массивы, то ленские «столбы» — подобие сталактитов. Горные массивы, покрытые лесами, сменяются долинами, сплошь усеянными цветами. Чередуются — луг с одними красными лилиями, луг с одними сочными ирисами, луг с белыми лилиями.

Путешествие было полно приключений. Лето выпало особенно жаркое, и Лена обмелела — провести по ней «шитиковый» караван было не легко. Особенно памятна та тихая светлая лунная ночь, когда всем нам было предложено высадиться на правом, нагорном, берегу и идти пешком, чтобы облегчить «шитики». Мы, дети, конечно, были в восторге и, чувствуя себя чуть ли не героями Майн Рида, бодро шли за проводником по лесной тропе между вековых елей. Сестренку мою несли на руках.

В Якутске мы прожили весь остаток лета, пока отец разъезжал по Алдану и ниже по Лене.

Однажды мы посетили расположенную близ Якутска богатую русскую деревню, с солидными избами, украшенными московской деревянной, как на картинках, резьбой,— то было селение скопцов. Хозяева принимали по-русски, с хлебом-солью на вышитом полотенце. На угощение — арбузы и дыни, о которых мы забыли с отъезда из Москвы. Эти русские люди, заброшенные в край вечной мерзлоты, умудрялись оттаивать землю камнями и выращивать пшеницу.

Пять лет, проведенные в Сибири, пролетели как один день. Сидя в том же тарантасе, в котором мы приехали в Иркутск, я горько плакал, покидая этот город, покидая его, как мне казалось, навсегда.

По возвращении в Петербург мы заметили, что стали «сибиряками», многое повидали и переросли своих сверстников-петербуржцев. Мы [30] почувствовали себя оскорбленными, не встретив в них ни малейшего интереса ко всем виденным нами чудесам. Двоюродные братья и сестры подсмеивались над нами за наше неумение танцевать модные танцы и звали нас в шутку белыми медведями.

Но встреча с Петербургом была на этот раз очень краткой. Мы узнали о новом назначении отца и через несколько дней с восхищением осматривали тенистый сад при доме киевского генерал-губернатора. Нам показалось невероятным, что можно собирать прямо с деревьев сливы, груши, грецкие орехи так просто — на вольном воздухе, посреди города.

Вскоре по приезде нас повезли осматривать Киев — древний Софийский собор, место дворца Ярослава Мудрого, Аскольдову могилу, памятник Богдану Хмельницкому. Наконец целый день был посвящен осмотру Лавры с ее дальними и ближними пещерами. Со свечками в руках, в сопровождении черных монахов мы вошли в сырые подземелья. Время от времени нас останавливали, показывая место погребения того или иного святого. У меня осталось от пещер только жуткое воспоминание о чем-то темном, во что не стоило вникать.

Гораздо более сильное впечатление оставила домашняя исповедь, для которой к нам на дом привозили из той же Лавры схимника в черной мантии — на ней были изображены человеческий череп и кости. Нам, детям, казалось, что старец этот — один из тех, кто погребен в глубине страшных пещер.

Домовая церковь оставалась центром жизни и местом сбора близких друзей, что особенно ощущалось перед большими праздниками.

Рождественские каникулы всегда вносили большое оживление в обыденную жизнь. В стеклянной галерее красовалась громадная елка, а в гостиной устраивали сцену для любительского спектакля. В первый день елка зажигалась для семьи и приглашенных, а на следующий день для прислуги. Все было торжественно-красиво до той минуты, когда догоравшие свечи как бы звали кучера Бориса покончить с чудесным видением. Он, как атаман, валил могучее дерево, а за ним, забывая все различия положений служебной иерархии, пола и возраста, прислуга бросалась забирать оставшиеся фрукты, сласти и золоченые орехи, набивая ими карманы.

Почти такие же сцены я видел впоследствии после ужина на придворных балах в Зимнем дворце, где почтенные генералы и блюстители законов — сенаторы — грабили после ужина недоеденные царские фрукты и конфеты, набивая ими каски и треуголки.

Переезд в Киев совпал для меня с переменой во всей дальнейшей судьбе: отец позвал меня как-то вечером в свой кабинет и, предложив мне впредь, вместо гимназии, готовиться к поступлению в кадетский корпус, взял с меня слово пройти в будущем курс Академии генерального штаба, а в настоящее время не бросать игры на рояле, к которой я проявлял кое-какие способности. Военная моя карьера была предрешена. Отец потребовал налечь в ближайшее время на иностранные языки. С этой целью, для совершенствования в немецком языке, особенно для нас трудном, был взят постоянный гувернер-немец, родившийся в России и окончивший известную в то время «Анненшуле» [31] в Петербурге. С благодарностью вспоминаю я молодого, чистого сердцем Адриана Ивановича Арронета, сумевшего привить нам вкус к немецким классикам; многие отрывки из них мы учили наизусть, а бессмертные слова Шиллера:

Der Mann muss hinaus

Ins feindliche Leben,

Muss wirken und streben...

Muss Wetten und Wagen,

Das Glük zu erjagen {2}

— не раз придавали мне силы в борьбе с превратностями судьбы.

Однако главными предметами оставались русский язык и математика.

В тихую просторную классную входил два раза в неделю, с плетеной кошевкой в руке, в поношенном сюртуке, высокий седовласый старик украинец с запущенными книзу усами.

Это был Павел Игнатьевич Житецкий, находившийся долгие годы под надзором полиции, что не мешало ему, однако, преподавать в привилегированном пансионе — коллегии Павла Галагана, в кадетском корпусе и даже заниматься с нами.

Житецкий был человеком больших знаний и ума, уверенным в своем превосходстве над большинством окружающих, что позволяло ему пренебрегать и собственной внешностью, и мишурным блеском чиновничьего мира.

— Вот вам басни Крылова, выберите из них все, что касается волка, и опишите характер этого животного, как он вам представляется,— говорил он нам.

Он познакомил нас с бесхитростными рыцарями поэм Жуковского, с вереницей героев «Мертвых душ», с миром Пушкина и Тургенева.

Он привил нам умение отделять главное от второстепенного, методически сопоставлять положительные и отрицательные данные. Он заставлял нас делить лист на две части, составляя роспись добрых и злых сторон человеческого характера. Впрочем, я припоминаю, что светлые и чистые черты героев подчеркивались им с особым старанием. Романтический оптимизм, давший мне в жизни столько же несравненных минут счастья, сколько и горьких разочарований, был поселен в моем сознании Павлом Игнатьевичем, написавшим на обложке тетради с моими первыми сочинениями слова Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

С грустью узнал Павел Игнатьевич, что я скоро сниму с себя свободную косоворотку и облачусь в казенный кадетский мундир, казавшийся мне верхом красоты. Прошло много лет, пока я не убедился в том, что самое важное, значительное из приобретенного мною в детские годы было получено не в казенной школе, а дома. Именно домашнее воспитание дало мне знания, любовь к искусству, к литературе, любовь к своему народу.