Помню тот день. Не как дату, нет. Календарь сдох в тот же миг. Помню его как ожог. Как первый визгливый писк над ухом, когда стальной обруч, еще теплый от штамповочного пресса, впился в лоб. Холодный зрачок компаса уставился прямо в переносицу. Третий глаз, дарованный нам, чтобы мы ослепли на четверть.

Мир сжался. Девяносто градусов бытия, целый сектор реальности, вырезали из наших черепов раскаленным ножом. Запад. Слово-то какое, теперь шипишь его, как ругательство, как проклятие. Там солнце кончается, говорили они. Там свет проваливается в черную дыру греха. И мы поверили. А как не поверить, когда у тебя на лбу сидит электронная вошь и пищит, пищит, пищит при малейшем повороте головы не в ту сторону. Пронзительно. Унизительно. Как плач новорожденного ублюдка.

Первые дни – хаос. Люди, как муравьи с отрубленной антенной, тыкались в невидимые стены. Уехал утром на восток, в новую контору, а вечером… а вечером всё. Домой – на запад. А ты не можешь. Ты стоишь на тротуаре, и перед тобой дорога, прямая, как приговор, и ты смотришь на нее, и твой лоб начинает визжать. И ты дергаешься, отворачиваешься, и визг стихает. И ты пробуешь снова. И снова писк, уже громче, наглее, въедаясь в мозг. Люди плакали прямо на улицах. Пятились задом, спотыкаясь, падая, превращаясь в жалких ракообразных. Возвращение домой стало актом покаяния.

Город перекроили. Этот наш город, живой, дышащий, превратили в схему для душевнобольных. Все круговые развязки – кастрировали. Теперь это уродливые полукольца, четверть-петли, заставляющие тебя делать унизительный крюк через восток, всегда через восток, чтобы просто попасть на другую сторону улицы. Мы стали народом, разучившимся смотреть через левое плечо. Мы – нация с вечной кривошеей.

И началось. О да. Схоластика абсурда. В подвалах, на кухнях, шепотом, захлебываясь чаем и яростью, родилась философия. Новая. Две секты, два гнойника на теле нашей мысли. Одни, назовем их «Векториане», кричали, что движение, само тело, ступившее на западную землю, оскверняет. Взгляд – лишь слабость, простительная дрожь сетчатки. Главное – не шагнуть. Другие, «Окуляристы», им возражали, тряся бородами: нет! Именно взгляд! Взгляд – это намерение, это семя греха! Движение – лишь инерция плоти, а вот глаз, посмотревший на закат, уже совершил прелюбодеяние с небытием! Они писали трактаты. Они спорили до хрипоты, до первого писка своих обручей, когда в пылу спора кто-то забывался и поворачивал голову…

А потом пришли они. Всевидящие. Те, чьи лбы были чисты. Они двигались по городу плавно, хищно, с какой-то невыносимой, балетной грацией. Они могли смотреть. Куда угодно. Их взгляд был властью. Они проходили мимо, и ты чувствовал, как их глаза мажут по твоему левому виску, по запретной зоне твоего мира, и тебе хотелось выть. Для нас же создали «Проводников». Черные фургоны без окон. Ты платишь, тебя сажают в кресло с фиксатором для головы, и везут. Ты смотришь в стену, пока твое тело пересекает запретные меридианы. Ты – посылка. Ты – вещь. Груз с глазами, направленными в предписанную точку.

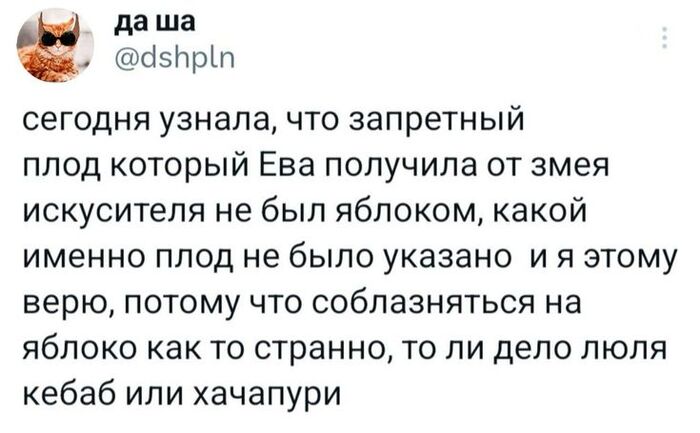

И конечно, религия. Куда же без нее. Переписали всё. Оказалось, Эдемский сад был точно на востоке, а Змей искушал не яблоком. Нет. Он просто сказал Еве: «Посмотри». И указал на запад. И она посмотрела. И увидела, как умирает свет. И это был первородный грех – не вкусить, но увидеть. Теперь каждая молитва заканчивается поворотом на восток. Каждая исповедь начинается с числа случайных «писков» за день. Запад стал метафизической бездной, адом при жизни, и даже мысль о нем, случайный образ заката в голове, уже покрывал душу жирной копотью.

И вот я иду. Север. Юг. Разворот через восток. Мои ноги знают этот танец лучше, чем я помню лицо своей матери. Холодный обод. Вечный страх писка. Иногда, ночью, в душном поту, мне снится, что я стою на берегу океана и смотрю. Просто смотрю, как огромное, красное, запретное солнце тонет в воде. И во сне мой обруч молчит. Но я просыпаюсь от собственного крика, и еще долго лежу, вслушиваясь в тишину, и не понимаю: где был настоящий ужас? Там, во сне, где я совершал грех? Или здесь, в реальности, где грехом стало само зрение?

Иногда хочется просто встать посреди площади. И медленно, медленно, с наслаждением, повернуть голову. Влево. На запад. Дать этому писку разрастись в сирену, в вой, в оглушающий реквием по украденной стороне света. Чтобы посмотреть. Просто посмотреть. Что же там такое, на что нельзя смотреть? Может, там ничего нет? Вообще ничего? Или там… там всё. Всё, что мы потеряли. И этот визг – не сигнал тревоги. Это крик восторга системы, нашедшей еще одного идиота, который променял четверть мира на страх перед звуком.