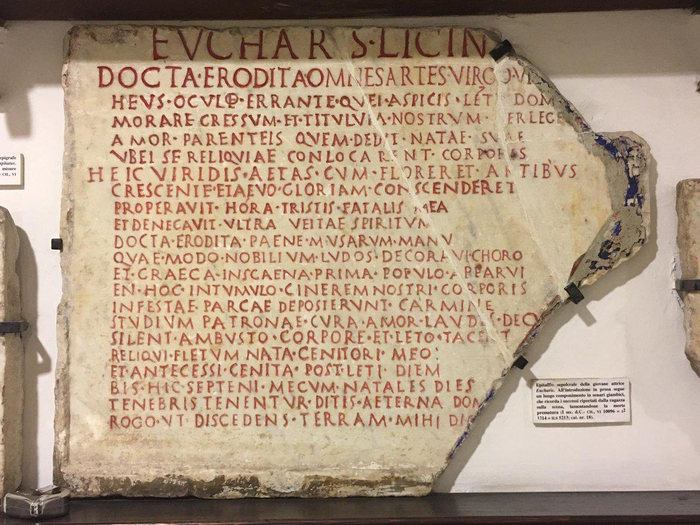

Эпитафия Лицинии, древнеримской театральной актрисы, которая умерла в возрасте 14 лет

Она стала одной из немногих известных древних актрис, добившихся славы и уважения в своей профессии во времена Римской республики. Эпитафия I века до н. э. на ее могиле была написана ее отцом.

Этот молодой охотник погиб более 300 лет назад. Сейчас его называют «Канадским ледяным человеком»

Квадей Дан Цинчи — «человек давних времён» на языке южного тутчоне — так называются замерзшие останки мужчины, найденные в тающем леднике на территории Британской Колумбии.

Его нашли 14 августа 1999 года. Три охотника, идущие вдоль ледника, заметили несколько необычных кусков дерева. При ближайшем рассмотрении находка оказалась каркасом рюкзака. Осмотрев местность, охотники обнаружили фрагменты человеческого тела и сообщили о находке сотрудникам местного археологического департамента.

Вероятно, в результате движения льда тело разорвало на части. Сначала обнаружили туловище с левой рукой, а в нескольких метрах от него – нижнюю часть тела, с сохранившимися мягкими тканями. Голова отсутствовала, хотя сохранились волосы. Череп был обнаружен только в 2003 году, но его «не вывезли с места раскопок для исследований».

Согласно радиоуглеродному анализу, молодой мужчина жил от 300 до 550 лет назад. На момент смерти ему было около 20 лет. Перед смертью юноша не болел, поэтому причина смерти, скорее всего — несчастный случай.

Вместе с телом археологи обнаружили железный нож с ножнами, дротик и копьеметалку, а также тканую шляпу из еловых корней, мешок из меха бобра, трость и накидку из 95 шкурок арктических сусликов.

Это вам не Швейцария, а традиционная территория коренных народов Британской Колумбии, поэтому нет даже фотографий тела — лишь фото предметов, найденных вместе с ним.

В 2001 году останки Квадея Дан Цинчи были возвращены коренным народам шампань и айшихик. Тело кремировали и захоронили на леднике. Тем не менее, ученым позволили взять образцы для исследований, а еще им удалось изучить содержимое желудка охотника. Выяснилось, что перед смертью он употреблял моллюсков и «пляжную спаржу», а значит, пришёл с побережья, находившегося за 100 км от места находки. Питание морепродуктами подтверждает и анализ тканей мумии, однако, судя по составу волос, последние два месяца своей жизни юноша ел много мяса. Видимо, он путешествовал. И, судя по пыльце, обнаруженной в кишечнике, в последний путь охотник отправился летом.

В 2008 году из останков выделили митохондриальную ДНК. Ученым удалось найти 17 живых родственников Квадея Дан Цинчи. Все они проживают в индейских резервациях Британской Колумбии.

P.S. Нравятся наши познавательные посты? Поддержите нас любым донатом тут, на Пикабу:)

Они нашли друг друга спустя 1000 лет

— найденный недавно средневековый бронзовый крест идеально совпадает с литейной формой, которая уже более 40 лет хранится в одном из немецких музеев.

Некоторое время назад в Германии в федеральной земле Бранденбург местный волонтёр-археолог Джулиана Рангнов обнаружила крайне редкий бронзовый крест, датированный X или самым началом XI веков. Крест вписан в окружность — такой символ именуется солнечным или колесным крестом (wheel cross). Этот небольшой предмет, вероятно использованный в качестве подношения, ценен в первую очередь благодаря своему возрасту. Ведь он относится к периоду христианизации северогерманских земель.

Помимо самого креста также были найдены и другие артефакты того же периода: монеты, фрагменты позолоченных украшений, железные орудия и т.д. Безусловно, это ценнейшие материальные свидетельства одной из переломных эпох европейской истории. Но далее ученых поджидал неожиданный сюрприз… В ходе исследования выяснилось, что вновь открытый крест практически идеально совпадает своими очертаниями с литейной формой, найденной в 1983 году в Шпандау при раскопках укреплённого славянского городища! Извлеченная из земли рядом с остатками деревянной церкви, эта форма является одним из древнейших христианских предметов, найденных в регионе.

Поразительное сходство удалось установить, когда крест начали подробно изучать в лаборатории сотрудники государственного археологического музея и службы по сохранению памятников. Когда произвели точные замеры креста, то специалисты по консервации заметили, что он буквально в точности совпадает с литейной формой из Шпандау, которая вот уже более 40 лет экспонируется в Берлинском Музее ранней истории.

Музей археологии Москвы (ачот)

Музей археологии Москвы притаился на Манежной площади между новостроем гостиницы "Москва" и новостроем Воскресенских ворот. И сам он, конечно же, новострой.

По разным, не зависящим от меня причинам я смог попасть в него только с третьей попытки, каждый раз намереваясь посвятить осмотру один из новогодних дней 2024, 2025 и, наконец, 2026 года. Стоило оно того? Так-то нет, музей маленький, скучный и не сильно аутентичный. Но после музея "Огни Москвы" в зачет культурных достижений пойдёт.

История музея весьма политическая. После 500-тысячного митинга на Манежной площади власти посчитали ненужным держать такое пространство для сбора толп протестующих под стенами Кремля и срочно организовали на ней многолетних раскоп, а лишний вход для военной техники на Красную площадь просто замуровали воротами-часовней. В итоге Манежная площадь превратилась в подземный торговый центр, а научные изыскания переместились в свежесозданный музей.

Центром музея являются обнажившиеся в результате раскопа остовы и фундамент старого Воскресенского моста через Неглинку. Сама река протекает где-то в коллекторе (он же - Труба) за северной стеной музея. Древняя кладка из белого камня и кирпича прекрасна!.. к сожалению, значительная часть моста представляет собой современную реконструкцию. Как можно видеть на фотографиях, ранее были воспооизведены даже бревна непроходных арок, но теперь брёвен нет (без объяснений).

Вокруг остатков моста расположены стеллажи с многочисленными артефактами всех времен, начиная с доисторических: имеются аммониты (чуть-чуть), кремниевые орудия, костяные изделия, продукция деревянных, кожевенных, гончарных, литейных, кузнечных и ювелирных мастерских. В основном - общераспространенная мелочь. Много свидетельств торговли со всем миром, включая клады медных и серебрянных монет разных стран. (Помню, в школьные годы эти клады мне попадались в другом музее, так как Музея археологии Москвы тогда не было, а теперь вот их разместили здесь).

Помимо неаутентичного моста, обнаружил еще пару несоответствий, но, поскольку за экскурсионное сопровождение не платил, решил не лезть к сотрудникам с распросами. Во-первых, утверждается, что арка, ранее располагавшаяся над Неглинкой, - самая правая от входа. Позволю усомниться: на макете три глухие арки, а речная - узкая, сильно от глухих отличается. Та, что якобы речная, как раз третья и широкая, упирается в стену, река и речная арка должны быть за стеной. Второй момент - коллекция глиняных изделий. Поясняющий текст говорит, что экспонаты выстроены по типам и хронологии, но в реальности на полках стоит что-то другое.

Зачем существует это музей, не вполне понятно. Образовательная функция, конечно, есть: школьники, например, проходят квест и вполне довольны. Но в целом тут очень мало экспонатов и их ценность крайне мала. Это уровень одной комнаты любого исторического музея (один из которых как раз напротив). Посетителей тоже мало, хотя это и плюс для них, но для музея минус. Я в данном случае просто закрывал гештальт.

Текст мой, фотки мои, тег "Моё". (Фоток моста нет, потому что я разочаровался).

Клад без наследника

Царское серебро, сокрытое в годину лихолетий, обретено в тульской земле.

При археологических изысканиях на ул. Советской в г. Туле, на месте возводимого ныне жилого дома, обнаружен заветный кувшин с семьюдесятью девятью серебряными монетами.

Поразительная находка, способная взволновать воображение всякого, кому дорога история Отечества, сделана была в Туле ещё осенью, но сообщили о ней лишь теперь — дабы избежать праздного ажиотажа. Открытие совершено трудами археологов из группы компаний „Черноземье“, проводивших охранные исследования на улице Советской, в районе цирка.

Работы велись на участке, отведённом под новую городскую застройку, в культурном слое, хранящем память о жизни города с конца XVI столетия. И вот, в земле был обретен небольшой круговой кувшин из красной глины, а в нём — целое состояние для простого обывателя тех лет: семьдесят девять серебряных монет российской чеканки.

Среди них — полтина 1842 года, монеты чистого серебра 1817 и 1830-х годов, крестовики времён императора Павла I, рубль с вензелем Анны Иоанновны 1733 года, монета Екатерины Великой, а также рубли времён Николая II. Преобладают в кладе монеты XIX века, что и позволяет учёным строить предположения о времени его сокрытия.

Вероятнее всего, сбережения были зарыты в землю в самый разгар событий тревожного 1918 года. Хозяин капитала, очевидно, рассчитывал в скором времени вернуться за своим добром, но судьба распорядилась иначе. „Востребован не был, хозяин сгинул во время гражданской войны“, — с сожалением отмечают исследователи. Горькая участь многих наших соотечественников в это непростое время.

Обретённые сокровища не станут достоянием частного коллекционера — вся коллекция поступит в нумизматическое собрание Тульского музея, где будет сохранена для назидания и памяти будущих поколений. Эта находка — не просто старинные монеты, а немой свидетель личной драмы и великих потрясений, переживаемых Россией.

Источник: газета «Тульская молва», сетевое издание. Зарегистрировано Роскомнадзором (серия Эл № ФС77-90414 от 01.12.2025)

Более 600 лет назад в средневековой Англии некий состоятельный господин по имени Ричард…

…сделал себе личную печать из римского драгоценного камня.

Ещё в сентябре в английском графстве Эссекс нашли чрезвычайно редкую средневековую серебряную печать, в которую был инкрустирован ещё древнеримский камень с изображением биги — колесницы, запряжённой двумя лошадьми. Основываясь на других подобных артефактах, учёные датировали камешек концом I века до н.э. или же первыми годами I века н.э., то есть эпохой Октавиана Августа. В серебряную оправу же камень был вставлен где-то между 1200 и 1400 годами.

Изображение колесницы изготовлено из темно-красного сердолика, который являлся достаточно дорогим материалом. В колесницу запряжены две идущие рысью лошади, которыми управляет возница с хлыстом в руке. По краю серебряного основания идёт выполненная зеркально надпись (специально, чтобы при оттиске текст был читаемый) «+SECRETVM . RICARDI», что говорит нам об использовании её неким Ричардом.

Средневековые печати, для изготовления которых были использованы артефакты ещё римского времени, довольно редки, но всё же известны. Обычно их использовали в целях личной переписки, а не при административном или государственном делопроизводстве. Причём эти римские драгоценные камни могут сильно различаться по качеству обработки: более древние (как эта из эпохи Августа) обычно отличаются высоким качеством исполнения. Как правило, их приобретали себе весьма состоятельные люди. Те же, что помоложе (II-IV веков н.э.) уже выполнены не столь искусно.

Правильно, что добру пропадать?

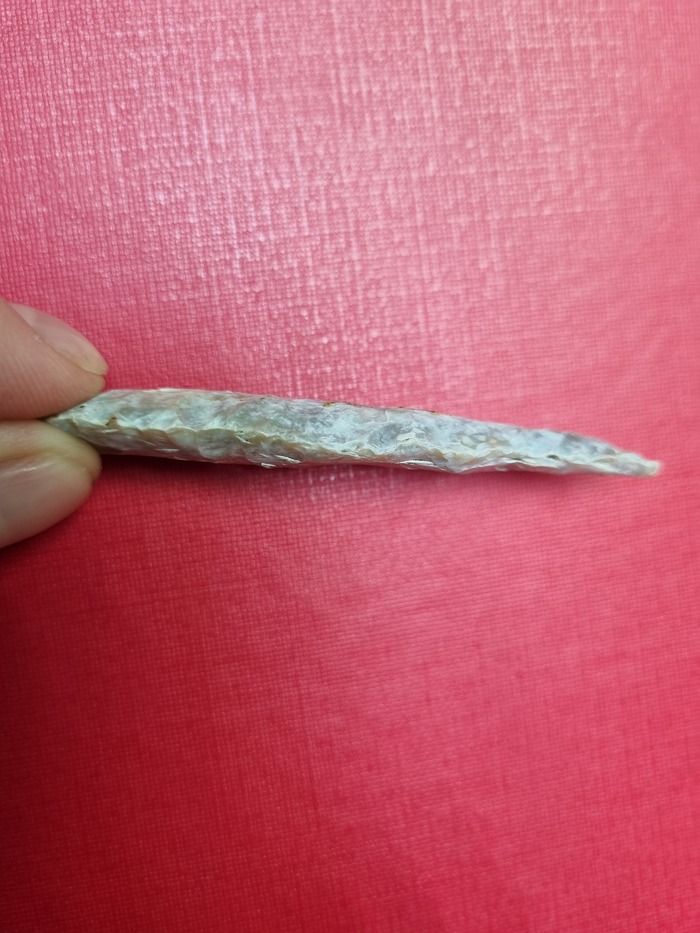

Помогите опознать! Что это?

Как то гуляя по полу с металлоискателем и выкапывая очередной ржавый гвоздь, глазами обнаружил странный камень.

Видны следы обработки

Есть правда сколы, поле обрабатывается, возможно трактор повредил...и он же скорей всего и выкапал

Правда похож на наконечник копья или может стрелы?