«Мобилизуй меня полностью» Dominus

Пост написан человеком

Доброе утро, Пикабу! Это @Woolfen, и я пишу о Риме и не только. Одна из ключевых причин кризиса и падения империи Запада - все более явная неспособность после прорыва рейнской границы варварами и узурпации в Галлии после 406 года н.э., набрать необходимое число солдат для отражения угрозы. В то же время на востоке ни Адрианопольская катастрофа, ни вторжение гуннов и восстание остготов не привели к схожему масштабу проблем. Почему? Ответ вообще-то очевидный: деньги. Но давайте все же глубже копнем в мобилизационную систему поздней империи и поймем, как же грязные золотые монетки влияли на способность империи защитить себя.

Предыдущие статьи:

«Мобилизуй меня полностью» Римская республика

«Мобилизуй меня полностью» Октавиан Август

Колосс и его ноги

Даже во времена Республики (509—27 года до н. э.) и полностью призывной армии государство не могло рассчитывать постоянно на патриотизм римлян. Важнейшими стимулами идти воевать для римлян была возможность обогатиться за счет добычи и земли, а также воинская слава. Роль их росла тем больше - чем дольше и дальше от Италии велись кампании. Объяснить римлянину, чем ему лично угрожают какие-то кельтиберы в далекой Испании и почему его патриотический долг идти воевать с ними было куда сложнее, нежели пообещать богатую награду и славу за их завоевание.

Причем эта логика будет актуальна всегда: наиболее мотивированные бойцы будут из пограничных регионов, где вопрос защиты своей малой родины будет наиболее актуален. А чем реже территория сталкивалась с военными угрозами, тем меньше её жители стремились идти воевать. Поэтому римский патриотизм всегда шел рука об руку с меркантильными интересами, формируя самую настоящую идеологию воинствующего империализма. Римский плебс всегда готов был забыть, хотя бы ненадолго, о насущных проблемах, если приходили новости об успешных войнах, суливших городу приток богатств.

Октавиан Август (единоличный правитель с 27г. до н.э. по 14 г. н.э.), создавая постоянную армию, принципиально изменил саму суть общественного договора: теперь армия была совершенно отдельной от общества сущностью, лояльной в первую очередь императору. Римский патриотизм всегда был основан на верности обществу, а не отдельной личности. Однако теперь времена менялись, и солдат должен был быть в первую, вторую и третью очередь верен императору, который для легионера и был олицетворением всего Рима. А этому способствовало то, что именно от императора исходили все милости в отношении солдата - выплата жалований, донативов и выходного пособия. [13: c. 182 - 186]

В то же время ключевые стимулы для поступления на службу в сущности мало изменились: деньги и слава. Главной задачей императоров для поддержания лояльности армии было обеспечение достойного уровня оплаты их службы и наград за ветеранство: выдачи земельных участков. В 1 веке н.э. к этому добавилось и превращение армии в мощный социальный лифт. Кроме самой по себе возможности роста в званиях, ветераны, хорошо показавшие себя, нередко переводились в штаты провинциальных или столичных чиновников. Да и обычный легионер, вышедший в отставку, благодаря пособию от императора и воинской славе, занимал в своем муниципии куда более видное место, чем он мог бы рассчитывать, оставшись на гражданке. Это была достойная награда за отданные императору 25 лет службы. И все это создавало высокий престиж службы в армии.

Причем, касалось это не только этнических римлян и италиков. Постепенное распространение гражданства на отдельные неиталийские общины, а также получение гражданского статуса бывшими ауксилариями (бойцами вспомогательных соединений) привело к значительному расширению мобилизационного потенциала. Если во времена Октавиана от 60 до 65% легионеров набирались в Италии, то потом доля выходцев из Италии снижалась, и ко 2 веку н.э. их уже было не более 10%. Причем постепенно снижался не только вес Италии, но и других внутренних провинций. Связано это было как с банальным удобством найма новых легионеров в местах дислокации - то есть у границ, так и с рассмотрением императорами тыловых провинций как резерва для набора на случай кризисов. [3: c. 120-121] Хотя со времен Каракаллы и выдачи гражданства большей части жителей империи стимул получения этого самого гражданства через службу в ауксилиях стал заметно слабее, тем не менее легионы при Северах (193 - 235 года н.э.) формировались все еще преимущественно из добровольцев.

Однако в периоды крупных военных потрясений или наоборот подготовки к масштабным военным кампаниям добровольцев могло быть недостаточно, и империя вынуждена была прибегать к старому-доброму призыву военнообязанных - dilectus, обязательному для всех граждан [3: с. 118]. Но забирали уже не как при Республике до окончания кризиса, а на максимальный срок службы. Поэтому такие экстраординарные призывы не вызывали особой радости у населения, так как все, кто хотел, уже и так пошли служить.

Старая система в новом виде

Однако кризис 3 века стал для этой системы вербовки тяжелым испытанием. Политическая нестабильность и вызванные ею постоянные узурпации и гражданские войны чуть не привели к распаду империи на несколько отдельных государств. Усугубилось все участившимися набегами варваров, почувствовавших слабость империи. Сбор налогов в таких условиях упал, межпровинциальная торговля схлопнулась, а галопирующая инфляция заставила уходить от денежного обращения в сторону бартера и натурального обмена. При этом лояльность армии стала ключевым фактором выживания правителей, а значит требовалось вливать в нее сколько возможно ресурсов в надежде, что это окупится.

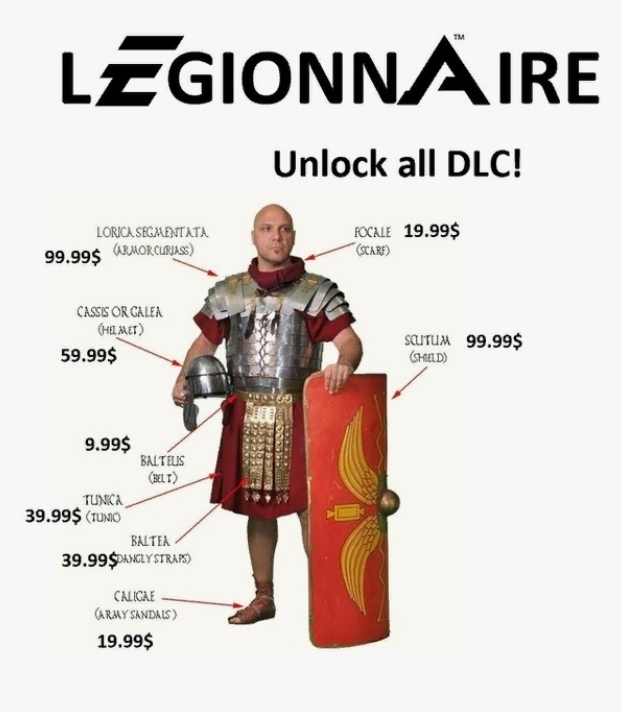

В таких условиях армия принципата не могла существовать по старым порядкам, заведенным еще при Августе. Сложившаяся экономическая ситуация не позволяла в полной мере обеспечить нужды легионеров, а значит и их лояльность. Прежняя система довольствия была основана на том, что все траты на собственное обмундирование и питание солдата вычитались из его жалования.

Однако из-за инфляции жалование легионеров постоянно обесценивалось, и выплаченного за год могло просто не хватить даже на поддержание собственной амуниции в надлежащем виде [1: с. 43]. Диоклетиан в преамбуле к закону о стабилизации цен жаловался, что из-за инфляции солдаты могут потратить все свое жалование за год на одну единственную покупку.

Немного исправляли ситуацию нерегулярные донативы в честь важных дат или событий, однако это все еще не было решением проблемы. Поэтому нередко солдатам вместо или в дополнение к деньгам стали выдавать “натурпродукт”, реквизированный у гражданских: от еды до одежды и оружия [2: c. 126].

В условиях постоянных гражданских войн и узурпаций говорить о патриотизме в принципе не приходилось, а снижение довольствия приводило к падению престижа самой службы [5: с.93 - 94]. Но рост числа конфликтов все время требовал новых пополнений, из-за чего все стороны стали на постоянной основе прибегать к dilectus.

Когда Диоклетиан (правил с 284 по 305 г. н.э.) восстановил единство империи, то вместе с вопросом стабилизации экономики ему пришлось решить и вопрос комплектования и финансирования легионов. Эти проблемы были прямо связаны с лояльностью армии и привлекательностью службы в ней. Еще император Аврелиан (правил 270—275 г. н.э.) ввел, как единственное средство выплат солдатам, более стабильную золотую монету - аурей (при Константине будет заменен на солид). Однако это не стало решением из-за все еще слишком высокой инфляции. Денег на все нужды империи просто физически не хватало.

Поэтому при Диоклетиане значительная часть снабжения легионеров была организована натуральным продуктом централизованно. Если при принципате значительная часть необходимых товаров покупалась у частных дельцов, то теперь на место коммерции пришли подати. Все необходимые государству ресурсы изымались через специальные налоги в натуральной форме и поставлялись либо напрямую в легионы, либо на государственные фабрики для дальнейшего изготовления из них снаряжения [1: с. 44]. Таким образом легионер получал в дополнение к зарплате снабжение пайками и снаряжением.

В эпоху принципата военные налоги были обычно экстраординарными, а военные расходы государство предпочитало оплачивать с обычных фискальных сборов. Введение новых военных податей в натуральной форме было уже постоянным: меняться могла форма выплат и их объем, но не сам факт их наличия. Такая милитаризация экономики была необходима Диколетиану не только для поддержания лояльности и боеспособности армии, но и для её расширения на 15-30% [4: с. 102-103]. Создание новых подразделений и поддержание численности старых требовало значительно большего числа новобранцев, с набором которых и до этого были проблемы.

В условиях нехватки добровольцев Диоклетиану и его наследникам пришлось пересмотреть устоявшуюся систему набора. В первую очередь вместо экстраординарных мобилизаций по dilectus была введена ежегодная конскрипция. Если раньше призыв проводился муниципиями и не было четких правил, то теперь вся империя была поделена на округа в зависимости от их цензовой оценки. Каждый округ раз в год обязан был выставить определенное число рекрутов с фиксированными подъемными золотом [2: c. 126].

Основную тяжесть данного налога несли куриалы (римский средний класс) - владеющие крупными поместьями. Каждое их поместье считалось отдельным округом и, в зависимости от размеров и ценза, должно было выставлять определенное число рекрутов, пригодных к службе. Мелкие земельные собственники должны были объединяться в консорциумы для совместного выставления призывника и выплаты военного налога. Причем власти мало интересовало как именно будут искать рекрута: существовала законная возможность выставить вместо жителей округа человека, нанятого за деньги (викария - не путать с должностью при дворе), тот же стимул могли применять посессоры (владельцы поместий) для своих арендаторов. В законах даже оговаривалось, что нет ничего плохого в том, чтобы таким образом отправить на службу бродяг и прочих деклассированных элементов, так как от этого выиграют все.

Однако, следует понимать, что призыв на воинскую службу не должен был заметно снижать экономическую базу империи. Есть свидетельства, что массовые наборы солдат, проводимые Диоклетианом, легли тяжким бременем на земледельцев [5: c. 93-94]. Как это ни странно, но благополучие сельского хозяйства было прямой заботой империи, так как иначе падал сбор налогов и начинались проблемы со снабжением армии. Поэтому уже при Диоклетиане вводится возможность исполнить повинность, выплатив определенную сумму золотом.

Не ясно, как изначально применялась эта норма, но к середине 4 века сложилась практика, что повинность людьми не несли внутренние провинции империи, служившие основными регионами производства и источниками налогов [1: c.10]. Таким образом закон защищал налогооблагаемую базу, но в то же самое время, в случае необходимости экстренных наборов, различия между провинциями игнорировались. По той же причине было запрещено переманивание посессорами у соседей рекрутов для выставления по своей квоте - ведь это излишне снижало продуктивность хозяйства пострадавшего, так как с него квоту на призыв никто не снимал.

Другим важным источником пополнений стали сыновья ветеранов. К 4 веку уже давно сложилась практика, что многие из них шли на службу в армию - на рубеже 2 и 3 веков до половины всех легионеров были именно из этой категории [5: 91-92]. Одна из причин такого поведения была специфика расселения ветеранов со 2 века: их старались селить в специальных колониях в приграничье. Такие поселения служили естественным резервом на случай мобилизации и стабильным поставщиком кадров для армии. Однако, это решение также снизило привлекательность службы гражданских - ведь если раньше ты мог по выходу в отставку купить землю в любой части империи, то теперь навсегда будешь привязан к неспокойному пограничью.

Однако в 4 веке императоры решили, что одной традиции мало, и службу сыновей ветеранов законодательно сделали обязательной, взамен на подаренную императором землю [1: c.11]. Такое отношение не должно удивлять. Подарки земель из императорского фонда были не безусловными, и владелец такой земли обязан был выплачивать дополнительный налог за неё (а вы думали в сказку попали?). Ветераны были избавлены от дополнительных денежных налогов, но вместо этого выплачивали долг своими сыновьями.

Также в пограничье жила еще одна категория граждан, обязанная выставлять в обязательном порядке рекрутов: леты. До сих пор идут споры на тему того, кто же это такие. Предполагается, что леты - это смесь поселенцев разного происхождения на разоренных войнами ничейных землях в пограничье. Основной контингент в них был: пленные в гражданских войнах, федераты и пленные варвары. Причем эта категория граждан считалась наиболее пригодной для включения в состав полевой армии - элиты вооруженных сил империи [1: c.13].

Рост принудительного фактора в наборе войск привел и к развитию законодательства, связанного с регулированием разного рода уклонений от службы. Большая часть дошедшего до нас корпуса законов, связанных со службой, относится к исключению лазеек для уклонения, а также правилам в отношении выявленных случаев нарушений и дезертирства. Это неизбежное следствие принудительного характера найма на службу. При этом, если для гражданских была хотя бы возможность откупиться, то вот обязательства выставлять рекрута для ветеранов и летов были безусловными.

Сложившаяся система оказалась довольно гибкой, так как позволяла с помощью одного и того же инструмента извлекать те ресурсы, которые нужны были больше всего в данный момент: людей или деньги. Так как принудиловка имела свои понятные минусы, то основной вектор развития системы призыва был все же в повышении престижа службы.

К середине 4 века, благодаря стабилизации денежного обращения, начался постепенный возврат к монетаризации снабжения: хотя обеспечение продуктовыми пайками никуда не делось, но выдачу многих элементов снаряжения вновь заменили денежными выплатами [1: с. 43; 6: с. 220-221].

В то же время из-за роста угроз к концу 4 века империя вынуждена была довести общую численность регулярной армии до 500 - 600 тысяч человек, что не менее чем на 20% больше, чем в начале века. Поэтому для повышения собираемости военных налогов постепенно была унифицирована система их сбора и отменены многие иммунитеты, в том числе для сенаторов и городов [5: с. 117 - 118; 8]. Естественно, бывшие обладатели иммунитетов и льгот стремились добиться их возврата.

На востоке из-за того, что константинопольский сенат состоял из назначенцев императоров, чей статус не передавался по наследству, иммунитет сохранили в основном высшие чиновники, монахи и жители столицы. А вот на Западе сенаторы сумели сохранить многие прежние привилегии и были освобождены от уплаты экстраординарных военных налогов [5: с. 121 - 135].

Так как сенаторы были обложены и некоторыми специфическими для их сословия податями (многие расходы на социалку несли именно они). Поэтому сложно сказать насколько сильно все это сказывалось на бюджете империи.

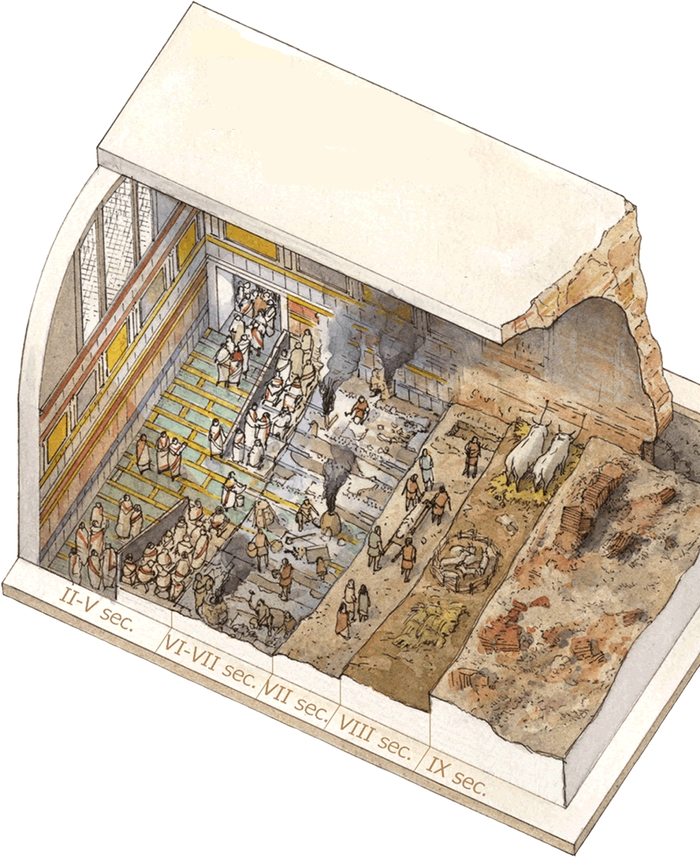

Империя меняет стратегию

Новая реальность с очень ограниченными ресурсами и выросшим числом внешних угроз толкала империю на пересмотр своей военной стратегии. Рим и раньше уходил в стратегическую оборону, но, за исключением Британии, это все же была оборона активная. Пограничные укрепления несли лишь вспомогательную функцию, тогда как основой отражения варварских угроз был маневр легионами.

Однако Диоклетиан решил значительно усилить защиту границы за счет строительства большого числа укреплений с размещением там достаточных для контроля территории гарнизонов. Каждый такой гарнизон все еще не мог сам по себе остановить крупное варварское вторжение, но был способен либо надолго сковать их осадой до подхода подкреплений, либо кошмарить тылы.

Такая стратегия отвечала и политическим условиям: Диоклу требовалось раздробить армию на более мелкие подразделения, усложнив тем самым задачу мятежа для военачальников. Кроме того, практика 3 века показала, что вполне достаточно отдельных вексилляций легионов для выполнения задач. А гибкость командной структуры позволяла уже на месте из вексилляций собрать управляемую и эффективную армию любого размера.

При этом уже при Диоклетиане была осознана необходимость наличия мобильного резерва под контролем императора лично или высших военных лиц. А при Константине произошло окончательное оформление системы. Вся армия была разделена на гарнизонные войска лимитантов, осуществляющих непосредственную защиту границы, и элитные части мобильного резерва - полевую армию комитатов.

Комитаты были элитными частями, куда отбирали лучших новобранцев со всей империи. Вызвано это было тем, что именно полевая армия была основной ударной силой, а значит и затычкой для любой бочки. В случае крупных конфликтов именно они были на острие и несли наибольшие потери. А потому и оплачивалась служба в этих частях очень хорошо.

Хотя прежде считалось, что лимитанты были чем-то вроде военных поселенцев или вообще вооружённых крестьян, сегодня эта точка зрения оспорена. [9] Они, возможно, были хуже подготовлены, с худшим, нежели у комитатов, снаряжением и меньшими зарплатами. Однако, не смотря на это - лимитанты все еще были римской регулярной пехотой, способной нести не только гарнизонную службу, но и вести полевые сражения. В случае наступательных войн отряды лимитантов нередко включали в состав действующих армий, эти же подразделения служили при необходимости источником пополнения комитатов.

В отличие от частей полевой армии лимитанты преимущественно набирались из регионов дислокации и редко перемещались в другие. Снабжение также было налажено в основном из той местности, где расквартирована часть. Таким образом сокращались издержки на логистику. А кроме того, лимитанты гораздо сильнее были замотивированы защищать границу, так как от этого прямо зависела безопасность их родных.

Варвары или римляне?

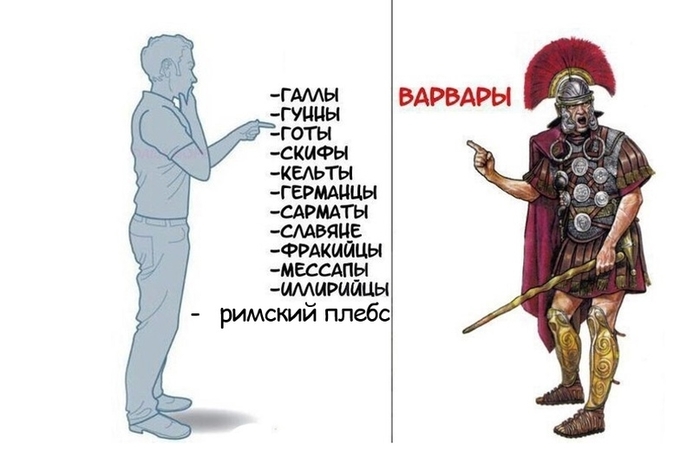

Вопрос варваризации римской армии в 4 веке является одним из самых спорных и мифологизированных в массовом сознании. Все знают, что варваров в армии империи было много, многие видят в этом причину её краха. Однако сегодня подобные взгляды подвергнуты ревизии.

Варварский компонент всегда присутствовал в римской армии, как в составе ауксилий, так и отдельных племенных соединений - numeri, нанимаемых на одну или несколько кампаний. Рим еще с республиканских времен умел интегрировать разношерстные воинские контингенты разного происхождения. Не смотря на презрение к диким варварам, в то же время римляне ценили их силу и свирепость, а потому охотно нанимали.

Однако в период империи, с переходом к длительным срокам службы и намеренным превращением легионеров в спаянную корпорацию, интеграция неримского компонента стала еще эффективнее. Варвары, поступавшие на службу, жили и воевали бок о бок с римлянами (если не по этносу, то по культуре), служили под командованием римских офицеров и в них постоянно вбивали муштрой римские же порядки.

Получив гражданство по выходу на пенсию они уже не так-то и сильно отличались от самих римлян и при этом были патриотами своей новой родины. Уже в период принципата многие офицерские должности занимались выходцами из варваров во 2 или 3 поколении, причем все они считали себя римлянами независимо от корней.

При этом для римских элит грань между римлянином и варваром подчас была призрачна, и варварами могли считать и простую деревенщину. Порченая латынь и грубые манеры все же не являются четким маркером варвара, однако для римских элитариев хватало и этого. [3: 124-125] И такое отношение к легионерам прослеживается уже в эпоху принципата, что многое говорит об обществе. [13: c. 140]

Во время кризиса 3 века, и первой половины века 4 мало что изменилось. Варвары, как и прежде, поступали на римскую службу во вспомогательные подразделения в ожидании гражданства. А их дети, выросшие уже во вполне римской культурной традиции, пополняли легионы и нередко выбивались на ведущие роли в командовании. Никаких свидетельств двойной лояльности - своему прежнему племени и империи, найти не удалось. Нет никаких подтверждений и того, что варваризация в 4 веке снижала боевую эффективность римской армии, даже не смотря на то, что в частях комитатов они играли значимую роль [6: c. 232 - 236; 10; 14]. Тем более, что и сама варваризация, судя по всему, носила в 4 веке довольно умеренный характер. [11]

Даже с внешними атрибутами варваризации все не так просто. Постепенная ориентализация армии - перенимание ею отдельных новшеств у восточных противников, привела к тому, что к 4 веку римские легионы мало напоминали по своему внешнему виду те, что когда-то стояли под знаменами Августа. Есть теория, что эта “внешняя варваризация” тоже была намеренной - с целью еще сильнее отделить легионы от остального общества, сделав этот инструмент власти чуждым для всех, кроме императора. Такой антагонизм между армией и гражданской властью, в том числе сенаторами и куриалами, был выгоден императорам, пока те могли контролировать армию. [7]

Такие разные кризисы

На начало последней четверти 4 века в обеих половинах империи была +/- одинаковая система мобилизации и снабжения. Основными источниками рекрутов для империи были пограничные провинции: Галлия, Фракия, Галатия, Малая Армения. Тогда как остальные служили источниками финансов.

Благодаря стабилизации экономической ситуации на протяжении всего 4 века постепенно шёл переход обратно на преимущественно денежное снабжение армии и увеличение престижа службы. Однако процесс этот шёл неравномерно из-за разного экономического положения двух частей империи.

После Адрианопольской катастрофы, когда была полностью уничтожена полевая армия Константинополя, а весь север Балкан разорен готами, на востоке, оценив угрозу и возможности, вместо срочного набора рекрутов приняли диаметрально противоположное решение. После битвы на два года рекрутская повинность была полностью заменена денежной, потом на два года восстановлена Феодосием, а после вновь отменена. Часть денег пошла на выплату откупных для варваров и покупку лояльности у племен готов, для использования в качестве федератов на границе. Таким образом удалось купировать кризис.

Остальные деньги пошли на финансирование армии, престиж службы в которой оказался достаточно большим, чтобы долгое время не возвращаться к конскрипции. При этом рост престижа военной службы привел к комичной ситуации, когда император вынужден был принимать закон о возврате обратно в императорские поместья добровольцев оттуда, чтобы не терять доходы с земли. [5: с.117] Бдагодаря большим финансовым возможностям количественно и качественно это была лучшая, чем на западе, армия - из-за значительно большей численности конницы, обусловленной необходимостью сдерживания Персии. [12]

На западе же ситуация была таковой, что финансовые возможности не позволяли даже в относительно мирное время отказаться от конскрипции, а последняя четверть 4 века выдалась очень не мирной. В Британии, владения которой скорее генерировали убытки, нежели прибыли, постоянно возникали узурпаторы, столь же регулярно захватывающие полностью или частично Галлию. Варвары все чаще лезли через Рейн и с Балкан. Ослабление центральной власти привело к мятежам даже в Африке. После возвращения территорий под власть императора требовалось время для их восстановления и реинтеграции, за которое на империю наваливался новый кризис.

Денег хронически не хватало, и это мешало сделать службу в армии экономически привлекательной для многих жителей тыловых провинций. А именно по ним все чаще стали прокатываться экстраординарные рекрутские наборы. Имперская пропаганда пыталась объяснить гражданам необходимость всех наложенных повинностей, но сами представьте себе - что каждый год вникуда отправляются тысячи рекрутов, а лучше ситуация не становится: все время где-то шла война, то с варварами, то со своими же. Поэтому не желавшие служить резали себе один или два пальца, что делало трудным удержание меча.

А когда в 406 году произошло масштабное варварское вторжение через Рейн, империя попала в идеальный шторм: из-за медленной реакции на кризис была потеряна Галлия, частично занятая германцами, а частично узурпатором из Британии; произошло восстание готов, прошедших огнем и мечом по Италии. Воспользовавшись этим, германцы захватили еще часть Испании. В результате запад почти на десять лет потерял контроль за ключевым для рекрутирования легионеров регионом, а также значительную часть налогоплательщиков. На это наложилась борьба за власть в верхах, и в итоге империя начала постепенно сыпаться.

Империя запада попала в заколдованный круг проблем: чем больше территорий она теряла - тем меньше были налоги и тем больше требовалось денег и людей изымать с оставшихся территорий для того, чтобы поддерживать боеспособность армии и удерживать оставшееся. Нужда в деньгах заставляла все чаще прибегать к найму варваров целыми контингентами - это банально было выгоднее, так как варвар со своими конем, оружием и броней обходились дешевле, нежели снарядить и обучить такого же воина с нуля из граждан империи.

А как же опыт республики, почему бы не поднять гражданское ополчение? А по той же самой причине - дорого и кто будет за это платить? Даже ополченцам нужно снаряжение, их нужно обучить правильно воевать, доставить до нужного фронта и снабжать там. Это все стоит очень недешево. А еще проблема в том, что ополченец не хочет уходить надолго от хозяйства. Сезон - да, год - при достаточной компенсации, больше года - при очень хорошей компенсации. Так все работало при республике и ничего с тех пор не изменилось. Империи нужны были солдаты не на месяц и не на год, а на года. И при этом нужно было, чтобы экономика в тылу продолжала жить, производя нужное количество ресурсов. Поэтому кололись, плакали, но продолжали есть кактус профессиональной армии, все более и более варварской от десятилетия к десятилетию.

При этом даже такая армия могла эффективно выполнять поставленные задачи, однако беды были с головой империи. Постоянная борьба за власть привела к тому, что и так не самое сильное тело Империи запада было подточено варварами-федерами и вторженцами настолько, что в определенный момент ресурсы на продолжение борьбы просто закончились. А вот восток ни в одном кризисе не нес таких серьезных территориальных потерь до самого конца 6 века, когда сначала закусился в финальной битве с персами, а потом обе стороны пришли добивать арабы. Но это уже совсем другая история.

Источники:

1 - Банников А.В. “Римская армия в IV столетии. От Константина до Феодосия”

2 - Кембриджская история древнего мира. Том 12.

3 - Махлаюк А.В., Негин А.Е. “Римские легионы”

4 - Питер Хизер “Падение Римской империи”

5 - Constantin Zuckerman “Two reforms of the 370s : recruiting soldiers and senators in the divided Empire”

6 - Кембриджская история древнего мира. Том 13.

7 - Vedran Bileta “The last legions: The “barbarization” of military identity in the Late Roman West”

8 - GILLES BRANSBOURG “THE LATE ROMAN EMPIRE AND THE DREAM OF FAIR TAXATION”

9 - Лазарев С.А. “ХАРАКТЕР ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ПОЗДНЕРИМСКОЙ ИМПЕРИИ”

10 - Банников А. В. «ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВАРВАРИЗАЦИЯ» ПОЗДНЕРИМСКОЙ АРМИИ

11 - Дмитриев А.В “К вопросу о варваризации римской армии в IV В. Н. Э. (по данным Аммиана Марцеллина)”

12 - Волошин Д. А., Ткаленко Н. С. “К оценке фатальности «варварского натиска» для Западной Римской империи”

13 - Махлаюк А. В. «Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность».

14 - Jeroen W.P. Wijnendaele “Enemy Within - Barbarian recruits in the Late Roman army. Ancient Warfare Magazine 10.2”

Подпишись на сообщество Катехизис Катарсиса, чтобы не пропустить новые интересные посты авторов Cat.Cat!

Также читайте мои тексты первым на других ресурсах: