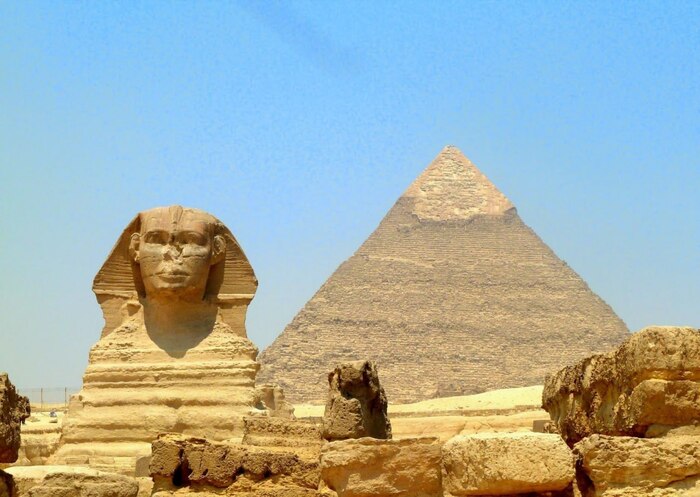

Ответ на пост «Чудеса света. Пирамида Хефрена»1

Некто @Tenhela пытался представить меня в этом комменте: #comment_378733786 как любителя альтернативной истории, чем окончательно решил видимо похоронить себя, ибо я решил привести ссылки на Геродота, как на источник, чтобы все могли проверить мои слова и решить кто из нас любитель альтернативных верований. Да. Именно верований, т.к. @Tenhela распространяет заблуждения ряда людей, которых по недоразумению зовут учеными.

Первое, что хотелось бы отметить, что многие уважаемые источники, рассказывающие истории о древнем Египте, например Библия (книга Исход, которая повествует об исходе евреев из Египта и содержит многочисленные описания жизни Моисея при дворе фараона), такие авторы, как Плутарх и Ариан, повествующие жизнеописание Александра Македонского, который закончил свою жизнь в Египте, став там фараоном и основав там город Александрия, ни одним словом не упоминают о пирамидах, хотя они должны там быть и упоминаться, как чудо света, но нет, ни одного слова там нет. Плутарх указывает, что армия Александра шла вдоль Нила и останавливалась в Мемфисе (Каире), а оттуда они хорошо видны. У любой армии были разведчики, которые однозначно заинтересовались бы гигантским сооружением, исследовали бы его и доложили бы Александру об этом. Аналогично и у Ариана ни слова про пирамиды ни в Гизе, ни где бы то еще. Александр стал фараоном, исколесил со своей армией всю территорию Египта, неужели он не стал бы изучать труды предшественников? Не заинтересовался бы пирамидами? Хотя бы для того, чтобы построить что-то более монументальное в честь себя любимого? Но не это главное. Основная проблема, что псевдоученые ссылаются на Геродота, как на доказательство того, что он сам лично видел пирамиды и дал их описание, но почему-то считается, что Геродот видел именно те пирамиды, которые сейчас каждый может посмотреть в Гизе. Так ли это, давайте разбираться.

Повествование Геродота о Египте заключено в его труде История, в главе 2, которая называется Евтерпа, вот ссылка на источник, если кто-то захочет проверить мои слова или попытаться подловить: https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1269002000

Начну с того, что Геродот действительно рассказывает о 3-х великих пирамидах недалеко от Мемфиса (нынешний Каир) и, казалось бы всё в порядке, всё правильно, теория подтверждена, но начинаются странности, как только мы начинаем разбираться с расстояниями.

Согласно Геродоту расстояние от Гелиополиса (считается что Гелиополис находится в черте Каира, т.е. рядом с пирамидами) до Средиземного моря 1500 стадий (1 стадия, по разным источникам от 172 до 230 м), так вот если взять даже самое маленькое значение стадии, то мы получим расстояние от пирамид до моря в 260 км, если же померять сейчас, то расстояние около 165 км, 100 км разницы никак не объяснить таким чудовищным изменением береговой линии. Если взять фараонскую стадию в 230 м, то расстояние увеличится еще на 100 км, ошибку в 200 км очень тяжело объяснить изменением уровня Средиземного моря, множество старых карт показывают береговую линию Египта там же, где и сейчас.

Если же протянуть линию как и положено на 260 км, на 1500 стадий, то мы упремся в другой знаменитый город Эль Файюм, кто изучал Египет, тот знает про знаменитые файюмские погребальные портреты, на которых лица людей выглядят, как живые. Но речь не о них, рядом с этим городом расположено Меридово озеро, о котором тоже пишет Геродот.

Также Геродот прямо рассказывает, что от Средиземного моря на восточном берегу, параллельно Нилу идут Аравийские горы, в которых собственно и добывали камень для строительства пирамид. Сейчас эти горы засыпаны песком, но тем не менее они есть и возвышаются примерно на 1 км над уровнем моря. Если Геродот прав, то возить с этих гор (70-80 км до пирамид) камень для строительства пирамид не в пример легче, чем с Асуана (750 км до пирамид), что рассказывают нам некоторые альтернативно одаренные ученые. В Асуане тоже есть карьер и в нем тоже добывали камень, но согласитесь возить за 750 км камень или за 70, что легче с тем уровнем технологий? Те же, кто утверждают, что камень возили оттуда, показывают только свою собственную глупость. Ученые со здоровой психикой понимают, что здесь что-то не так.

Далее Геродот нам рассказывает, что с другой стороны Нила, параллельно Нилу Аравийским горам есть скалистые и погребенные в зыбком песке горы, в них собственно и стоят пирамиды. Т.е. горы уже тогда были засыпаны песком, а на них стоят собственно пирамиды. Пустыня вместе с пирамидами возвышается на 46 метров над уровнем моря, дальше вглубь пустыни высота над уровнем моря уже 230 м. Ученые прямо говорят, что пирамиды стоят на скальной породе, значит если покопать, можно найти горы под песком, так что тут мы видим подтверждение словам Геродота.

Дальше идет рассказ Геродота о строительстве пирамид, где он указывает размеры основания пирамиды в 8 плетров и такая же в высоту (1 плетр равен минимум 30 метров, бывает больше по другим источникам), получаем пирамиду с основанием в 240 метров и высота тоже 240 метров, а в реальности основание 230 метров, что очень близко к значениям Геродота, да и как выяснится дальше, пирамида слегка присыпана песком, так что основание совпадает, чего не скажешь о высоте, которая составляет около 139 метров, а изначально считается, что была 146 метров. И вот первый ключевой момент. Геродот утверждает, что он видел пирамиды своими глазами, так что встает вопрос мы верим Геродоту как источнику или нет. Если нет, то и не надо на него ссылаться, ибо явно речь идет о каких-то других пирамидах.

Но это не самое интересное, далее Геродот нам рассказывает, что пирамида сложена из блоков, каждый из которых в длину минимум 30 футов, что составляет примерно 9 метров, причем Геродот подчеркивает, что КАЖДЫЙ камень такой, а не какие-то выборочные, Причем ни в одной из пирамид нет ни одного блока длиной 9 м. Ни одного. Пирамида Хеопса же сложена из блоков длина которых от 2 до 3 м, как впрочем и остальные. И вот тут сложно списать на ошибку Геродота. Есть две версии: либо Геродот видел какие-то другие пирамиды, либо вообще все выдумал или писал с чьих-то слов, а значит не может считаться достоверным источником и ссылаться на него нельзя совсем.

Далее Геродот рассказывает интересные нюансы: от пирамид до Нила была построена дорога, камни добывали на восточном берегу Нила, перевозили их через Нил, а потом по прямой дороге тащили к пирамиде, кстати то, что стройка пирамиды продолжалась 20 лет, мы так же узнаем у Геродота. Некоторые же т.н. ученые считают, что блоки возили с Асуана, вот тут веры Геродоту как по мне больше, чем ко всяким шарлатанам, которые нашли в 1000 км карьер и решили, что больше взять камни негде.

Дальше идет рассказ про строительство каменной дороги, от Нила к основанию пирамиде, это отдельный интересный момент, кому охота сами почитают. Если вкратце, то длина этой дороги от берега Нила до основания пирамиды 1 км, сейчас этой дороги нет, хотя ее строили 10 лет планируя ее использовать и после строительства самой пирамиды, но тут мы видим, что сейчас дороги нет, а от пирамиды до Нила, аж 8 км, нет никакой информации о том, что Нил менял так сильно свое русло или сильно мелел.

Расскажу немного про шизофрению некоторых исследователей Геродота. Историки уверены в том, что Геродот видел своими глазами пирамиды, но в тексте его постоянно поправляют: то он тут ошибся, а тут подогнал, а тут отожествил, тут неверно подсчитал. Как можно доверять источнику, если он все говорит неверно, кроме факта, что пирамиды есть?! На некоторых старинных картах нарисованы пирамиды сильно удлиненные вверх, но зато удивительным образом совпадают по форме с той, что описал Геродот, но ни капли не похожи на современные.

Далее Геродот описывает и другие пирамиды на плато Гизы, в частности 2 пирамиды, которые стояли в центре Меридова озера (которое тоже находится на плато Гизы и сейчас называется озеро Карун), сейчас их там нет, но описал Геродот их очень подробно. Самое интересное это описание этого озера: оно имело искусственное происхождение, было в диаметре 200 км, глубиной 87 м и на дне стояли 2 пирамиды высотой 175 метров, далее Геродот приводит соответствие разных мер длины, так что указано всё точно. Звучит это довольно фантастично, но мы опять возвращаемся к вопросу: верим ли мы Геродоту или считаем его фантазером? Если второе, то зачем ссылаться на него в своих исследованиях? А если первое, тогда надо разбираться, где чего было и вести раскопки, чтобы либо подтвердить либо опровергнуть его. Геродот, История, книга 2, глава 149 (для тех кому лень всё читать). А вот автор @Tenhela в своих исследованиях опирается не на существующие источники, а на какие-то другие, альтернативные, но при этом называет меня альтернативщиком.

Итоги: На мой взгляд, честный исследователь либо использовал бы весь источник, либо отказался бы от его использования и упоминания. А то здесь мы верим Геродоту, здесь не верим, а здесь рыбу заворачиваем. Так к истории нельзя относится, а то получается создание какой-то своей истории, которая не подтверждается существующими источниками. Я предлагаю всем, кого увлекла эта тема, прочитать Геродота и высказать свое мнение: можем ли мы доверять Геродоту? И те ли пирамиды он видел, что сейчас стоят на плато Гизы или какие-то другие?

Можно разобрать и другие источники про пирамиды, например, труды Страбона (12-я книга труда География с 30-й главы), но там сразу же Страбон сообщает, что пирамиды находятся в 6-7 км от Мемфиса, а не 17 как сейчас и в его трудах идет речь о каких-то других пирамидах, не о пирамидах Гизы точно. Кроме того он говорит о том, что на горном плато стоит множество пирамид, а не 9 как сейчас, но и далее Страбон сообщает о том, что высота пирамид составляет 172 метра минимум (1 стадия), что довольно близко к Геродоту, как минимум по форме, что пирамида как бы вытянута вверх. Далее в главе 33 Страбон рассказывает о пирамиде наполовину из черного камня, складывается ощущение, что речь идет о каких-то третьих пирамидах.

Диадора будем разбирать? Диадор списал всё у Геродота, разбирать там нечего и не интересно. Но можно ради интереса почитать его Историческую библиотеку, книгу 1, глава 63, если это кому интересно. Считать его источником вообще нет смысла - это тоже самое, что ссылаться на телеграмм-канал, который ссылается в свою очередь на 1-й канал, например.

Плиния старшего будем разбирать? Тот вообще описывал пирамиды у всех народов: у римлян, этруссков, ну и конечно у египтян. Но он там только окончательно запутывает исследователей: он называет области Египта и говорит о количестве пирамид в каждой области, Плиний подтверждает рассказ Геродота о Меридовом озере и пирамидах на нем, а в общей сложности упоминает 8 великих пирамид и множество следов начатых пирамид, но незаконченных, т.е. не разрушены, а недостроены и брошены. И опять же Плиний называет правильно размеры основания пирамиды, но с высотой опять какой-то косяк 214 метров. Уже какой источник нам рассказывает о пирамидах вытянутых вверх. Но опять расстояния от пирамид до Мемфиса не совпадает. Вот незадача, опять про какие-то другие пирамиды рассказывают. Но Плинию верить вполне можно, всё-таки военный, а у военных все точно, особенно размеры и расстояния, либо его труд полностью подделка.

Особо хотелось бы отметить в комментарии такую фразу:

какая может быть точность измерения в античные времена, в их трудах единицы измерения это «плетры», что составляет где-то 30 метров, о какой точности можно говорить?

Хотелось бы напомнить уважаемому оппоненту, что математика и геометрия были придуманы в античные времена, тогда же научились измерять и проектировать, и как без точных мер длины можно построить пирамиду? Без измерения объема, без чертежа? Или уважаемый оппонент сам не верит, что пирамиды построены в античные времена?