Божественный Александр — человек, укравший огонь у богов

Есть в истории Александра вопрос, который обычно не задаётся, либо не ставится вовсе. Ибо вопрос этот сугубо религиозный, потому специфичный. Ты знаешь, что Александра признали живым богом. Но держу пари, ты недооцениваешь, какое огромное влияние это имело. И суть тут не в божественной мощи или священности фигуры. Вопрос сей звучит так: действительно ли этот человек избран богами или он просто хороший полководец?

Как можно дать на него ответ? И как можно определить божественного избранника? А может это просто байка, придуманная для оправдания власти? О, нет, уверяю, тут всё куда сложнее. Давай же отправимся в путешествие — на поиски праведных владык. На поиски избранного.

Кстати, это новая часть цикла о богах, рождённых из-за ошибок переписчиков, неверных переводов, песен и даже праздников. Но сегодня я окончательно решил отойти от намеченного плана и взяться за божественность иного порядка — ту, что рождает не богов, а царей.

Приветствуй Александра Македонского — сияющего славой царя царей и бога при жизни.

Не-китайский мандат неба

Сперва придётся понять, что вообще такое божественное право на власть и откуда оно взялось. Ты наверняка слышал китайский термин "мандат Неба". Так вот у персов было нечто похожее — хварно. А ещё у египтян было своё понятие — маат. О мандате неба сегодня говорить не будем, а вот хварно и маат коснёмся подробнее. Без этого историю Александра и важность его божественности понять невозможно. Ибо Александр — это человек, который смог покорить сразу две древние цивилизации с мощнейшим культом праведного царя.

А не поняв Александра — невозможно понять мировоззрение всего древнего человечества. Так как персов я походу дела уже касался в предыдущих своих статьях, то начать предлагаю с Египта.

Маат

Правда или справедливость. Основополагающий принцип космического порядка в египетском мироустройстве. Важно понимать, что это не справедливость в человеческом смысле. Смерть и страдания несправедливы по меркам человека, но при этом абсолютно справедливы согласно маат, потому как они часть мирового закона. В каком-то смысле маат можно назвать предтечей законов физики на метафорическом уровне.

При этом принцип маат сильно переплетён с мифологической историей Египта. Так, согласно маат, управлять миром (то есть землями Нила) может только правитель, полностью постигший мировой закон — дабы своим правлением упорядочивать не только мир людей, но и мир божественный. Идея эта уходит корнями глубоко в мифы, в которых первыми фараонами были сами боги, последний из которых Ра. Последующие же фараоны, все до единого — потомки Ра от тысяч его жён. Таким образом, каждый фараон несёт в себе частицу первозданного мирового закона, что даёт ему силу упорядочивать мироздания. И именно эта сила является его божественным правом на власть.

Концепция маат, за тысячелетия Египетского царства, бурно расширилась. Появившись как идея, укрепляющая династию, она выросла в мысль всемирового порядка и общечеловеческого единства. Египтяне прекрасно знали, что за пределами Нила тоже живут люди (ну или кто-то на них очень похожий). И эти люди, весьма вероятно, тоже могут быть потомками Ра. Потому что Ра — само солнце, и он светит для всех. Таким образом, любой человек, если проявит себя достойно, может претендовать на божественное наследие.

При этом фараон может утратить маат, если начнёт вести себя недостойно. Например будет жесток к подданным или жаден, или откажется выполнять священные ритуалы. То есть начнёт нарушать принципы маат. В каком-то смысле маат можно назвать первой предтечей чего-то похожего на конституцию на религиозном уровне. То есть это не только оправдание власти фараона, но и перечень его обязанностей, и ограничения его власти.

Наказание же за нарушение маат может выражаться в болезни как самого фараона, так и всего царства. Так в годы засухи, когда Нил не разливался, фараон начинал яростно "каяться" в грехах и свершать очищающие ритуалы, прося прощения у предков, что оказался недостоин и надеясь вернуть божественную помощь.

Извини за термин "каяться". Разумеется, это не было покаяние в христианском смысле. Маат — безличностный принцип, всего лишь отражающий космические законы, а не какая-то моральная сила. Но дело в том, что именно с представлениями о космическом порядке египтяне и выстраивали свою мораль. И очищающие ритуалы были нужны именно для восстановления этого мирового порядка, а вместе с тем и морали общества.

Как это работало?

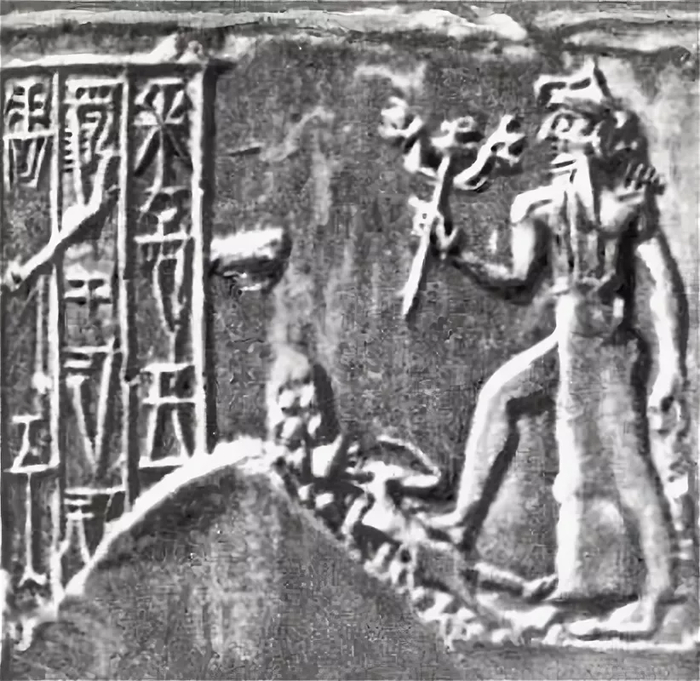

Ну, смотри. Для примера давай обратимся к шумерам. Они к нашему разговору отношения не имеют, но есть у них интересный миф, давший начало одному современному обычаю, и напрямую переплетающийся с египетским маат. Миф сей — о первой свадьбе. И конечно это была свадьба богов. Углубляться в сам миф мы с тобой не будем, ибо лимит на символы никто не отменял. Скажем только, что свадьба сия была весьма торжественным ритуалом, на котором боги установили мировые законы и построили дом, кой зовётся нашим миром, человеческим.

И было произнесено в этом ритуале особое заклинание (брачная клятва) — таким образом, мир наш целиком и полностью порождён магией. Но всякая магия, друг мой, со временем начинает слабеть. Потому всякое заклинание нужно повторять снова и снова. Как старый дом дряхлеет, так и мир наш нуждается в периодическом ремонте — так верили шумеры. Собственно, свадебный шумерский ритуал — ничто иное, как повторение первой в мире свадьбы. Важнейшее в мире событие, когда двое уподобляются богам и принимают участие в миротворении. Красиво, ничего не скажешь.

И вот ровно эта же идея жила и в умах египтян. Магия слабеет, её нужно поддерживать. И для этого нужны ритуалы. Мир людей создан для людей. Нил разливается и даёт богатые урожаи. Дети рождаются здоровыми и сильными. Старики учат молодых, молодые ухаживают за старыми. Всё это, а так же многое-многое другое — это и есть маат, которому людей научили боги. Пожары же, наводнения, голод, болезни — всё это, подобно трещинам на доме, говорит о нарушении маат. Как дом нуждается в ремонте, так и мир нуждается в ритуалах. Как стены дома начинают облезать, так и в мире появляются беды, если фараон плохо за ним ухаживает.

Фараон не только глава дома — он же и тот, кто следит, чтобы другие тоже следовали маат, дабы все люди творили заклинание мира вместе. И когда это происходит — царство процветает.

Интересно, что слово "фараон" означает буквально "дом правителя", или "великий дом", или "правящий дом". Изначально этот термин означал не самого царя, а только его дворец, но позже так стали называть и самих правителей. Видится мне в этом интересная философия, но, дабы не плодить сущностей, раскрывать я её не буду.

Так же нельзя не упомянуть концепцию Ка. Говоря по-простому ка — это душа фараона. Но душа не в библейском понимании — а скорее внутреннее "Я" в прямом смысле задолго до Сократа и уж тем более Фрейда. Это его внутренний божественный двойник (ангел-хранитель), помогающий понимать законы маат. Передаётся ка по наследству через дыхание — дыхание самой жизни. Тут можно увидеть параллель с первым криком ребёнка, а так же с целым рядом мифов, в которых герой обретает силу через дыхание или поцелуй.

Для сравнения, в наших былинах есть нечто похожее — так, Алёша Попович получает свою силу, дважды вдохнув дыхание умирающего Святогора. Что интересно, третий вдох Алёша не делает, потому что это — дыхание мира мёртвых. Тут прослеживается параллель с мировыми мифологическими сюжетами, где фигурирует идея двух третей божественности. Но это уже тема для отдельного разговора.

Возвращаясь в дом фараона, есть ещё понятия сехем (могущество, эффективная сила) и ба (способность души фараона перемещаться между мирами). Но это уже идеи совсем глубоко магические, тоже требующие отдельного разговора, потому касаться мы их не будем.

Меж тем, нам пора в Персию, где нас ждёт своё, не менее могучее, понятие.

Хварно

Воплощение личной, обжигающей крутости царя. Хварно — это пылающая жаром Слава. Награда за Харизму и Удачу, Лихость и умение Видеть наперёд, а так же длинный список личных качеств. Согласно персидской концепции, избранным царя делает не божественная кровь — а безупречный моральный и физический облик. Хварно — высшая благодать, дарующаяся тому — кто достоин.

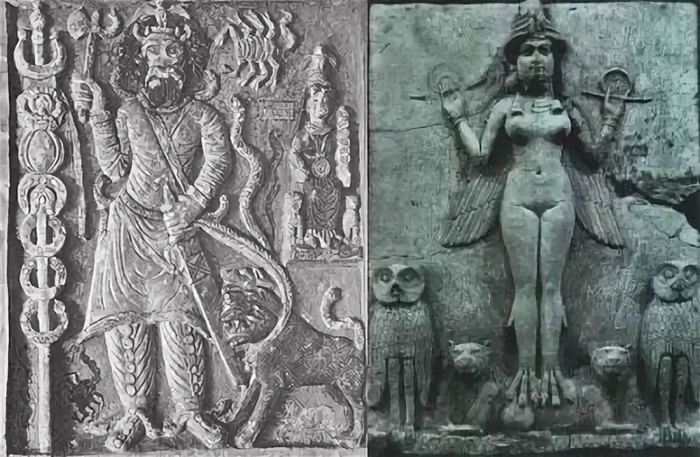

Важно — не царь объявляет себя носителем хварно. Лишь подданные могут признать в нём божественного избранника. Эта концепция тесно переплетена с зороастрийской этикой и мифологией. Так в священной книге зороастрийцев "Авеста" есть поэтическая притча о царях прошлого, желавших заполучить хварно. Бог, зовущийся у персов Ахура-Мазда (добрый дух, или добрый бог), бросает божественное хварно на дно священной реки Датии, во владения богини всех пресных вод Ардви-Суры (благая река, или добрая богиня).

Культ Ардви-Суры это поистине нечто, которого бы безумно хотелось коснуться подробнее, но мы ограничимся лишь недолгим лингвистическим погружением. Дело в том, что Ардви-Сура это не только персидская, но общеиндоевропейская богиня. Датия это не только название реки, но и ещё одно из имён богини. Если тебе показалось это названием знакомым, то ты не ошибся. Славянский Дон происходит от того же самого индоевропейского корня "дана", что означает ни много, ни мало — "река". Отсюда же у славян появилась древняя, как мир людей, богиня Дана, которая, по сути, тождественна Ардви-Суре.

Пусть это и не имеет отношения к теме нашего разговора, но я просто очень люблю упоминать такие подробности. Они как ничто иное показывают, насколько древний мир ближе, чем может показаться. Но вернёмся к хварно.

Согласно Авесте, цари, желавшие получить хварно, совершали примерно такой ритуал:

И приносил ей в жертву

Великолепный Йима,

Владетель добрых стад,

На высоте Хукарьи

Сто жеребцов, и тысячу

Коров, и мириад овец.

Вот так просил он Ардви:

"Такую дай удачу,

Благая Ардви-Сура

Чтобы добился власти

Я — над людьми и дэвами,

Над ведьмами, волхвами,

Кавийскими (князями) тиранами

И злыми карапанами (заклинателями духов),

Чтобы я спас от дэвов (демонов, иногда употребляется как синоним кочевника)

Богатство и именье,

Скота и нивы тучность,

Довольство и почет".

Дала ему такую

Удачу Ардви-Сура,

Всегда тому, кто верно

Свершает возлиянья,

Дающая удачу".

Молюсь ей ради счастья . . .

Важно отметить, хоть в гимне и говорится обратное, но Ардви дарует хварно не каждому, кто верно совершит ритуал. Так, далее идёт перечисление тех, кто оказался недостоин:

И приносил ей в жертву

Трехглавый Змей-Дахака

В стране, чьё имя Баври (возможно Вавилон),

Сто жеребцов, и тысячу

Коров, и мириад овец.

Вот так просил он Ардви:

"Такую дай удачу,

Благая Ардви-Сура,

Чтоб я все семь каршваров (регионы Земли)

Оставил без людей".

Но не дала такую

Удачу Ардви-Сура".

Молюсь ей ради счастья . . .

Или ещё вот:

И приносил ей в жертву

Тур, негодяй Франхрасьян

В убежище подземном

Сто жеребцов, и тысячу

Коров, и мириад овец.

Вот так просил он Ардви:

"Такую дай удачу,

Благая Ардви-Сура,

В средине Ворукаша (океана)

Чтобы обрел я Хварно,

Которым завладели

Грядущие и бывшие

Цари иранский стран,

Обрёл то, чем владеет

Спитама-Заратуштра" ("спитама" = белый, ритуально чистый, святой)

Но не дала такую

Удачу Ардви-Сура".

Молюсь ей ради счастья . . .

Вообще, гимн Ардви-Суре это мой любимый раздел Авесты. Настоятельно рекомендую его прочитать как минимум потому, что он безумно красиво написан и хорошо переведён (аж в нескольких вариантах). Для темы же нашего разговора важно то, что здесь даётся чёткое понимание хварно как благой силы, энергии жизни, призванной для добрый дел. Это так же тесно переплетено с персидской концепцией священной войны ради благих начинаний и философией дуализма. У нас с тобой, увы, нет времени, чтобы коснуться их подробнее. Мне очень жаль, что я не смогу рассказать всего, чего так хочу. Поэтому давай просто помолимся благой Ардви, чтобы она даровала удачу понять друг друга без лишних слов.

В первую очередь царь, желающий быть праведным, должен свято чтить три зороастрийские добродетели: добрые мысли, добрые слова и добрые дела. А ещё он должен быть храбрым, справедливым, умным, разумным и милосердным.

Тебе может показаться, что эти понятия звучат абстрактно и дают царю много возможностей для трактовок. Но уверяю, ты недооцениваешь религиозность персов. Цари, желавшие поиграть с трактовками, долго на троне не задерживались. История персидских гражданских войн, начавшихся с доносящегося из ближайшего кабака "царь утратил хварно!" это одна из самых длинных серий анекдотов в истории.

Скажу более. Если взглянуть на поздних персов времён активного соперничества с Римом, вырисовывается поистине анекдотическая картина. Римляне, как у них бывало, несколько раз пытались применить против персов излюбленную традицию "разделяй и властвуй". Казалось бы, нет времени более удачного для захвата страны, чем гражданская война. И нет времени более ужасного, чем гражданская война.

Но вот у персов был иной взгляд. Да, действительно, для римлян гражданская война это ужасно. Но гражданская война для персов — это экзистенциальный вопрос проверки праведности царя. А так же — ещё одна форма организации общества на время проверки. За тысячелетия своей державы, персы поистине превратили гражданскую войну в форму искусства и достигли в нём совершенства. И она совершенно не препятствовала вести параллельные войны. Сегодня мы сражаемся с Римом. А завтра друг с другом. График сражений уточняйте у командиров.

Сказать, что римляне от персов были в шоке — это ничего не сказать. Они их вообще не понимали. Но всё это политика, нас она особо волновать здесь не должна. Важно то, что персы действительно очень сильно держались за идею идеального владыки. Кратко её выразил поэт Фирдоуси в эпической поэме "Шахнаме":

Царь с сердцем жреца, с душою бойца,

С рукой исполина, с умом мудреца.

Как они пришли к такому?

Уходит это понятие корнями глубоко в индоевропейским миф — миф о Великолепном Йиме. Первом пророке человеческом. Первом — кого вселюбящий бог наделил хварно. И первом — кто его утратил.

Когда-то давно, когда людей было ещё очень мало, пришла Великая Зима, продлившаяся много лет. Пришла она в царство праведного царя Йимы, наделённого хварно. Правил он уже 300 лет, и был то золотой век для людей. Не знало царство Йимы ни голода, ни болезни, ни самой смерти — ибо такую силу даровал ему Ахура-Мазда, дабы был он для людей защитником и для скота приумножателем. Тогда построил Йима большой дом, где все люди и скот могли бы укрыться от холода. Все благодарили Йиму. Все любили Йиму. И все возносили молитвы Ахура-Мазде. Великая Зима оказалась неспособна истребить человечество.

И тогда взыграла в Йиме гордыня. Решил он, что люди должны молиться не Ахуре, а ему, Йиме. Он, Йима, спаситель людей. Ему лично они все обязаны. И жертву следующую пусть приносят Мне. В тот момент, как сказал он это, божественное хварно вылетело из тела его и погрузилось на дно священной реки.

Это точка, с которой начинается весь персидский эпос. Йима не просто был наказан за гордыню. Хварно отказалось быть у того, кому его подарил сам Ахура-Мазда. С этих пор хварно даровалось лишь тем, кто достойно проявит себя.

Интересна в этом мифе так же идея дуализма личного и коллективного. Пока личные качества Йимы шли на благо обществу — хварно было с ним. Но когда же он проникся идеей, скажем так, личной эффективности, в этот же момент он перестаёт быть достойным. Этот миф, отдёленный от нас тысячелетиями, отлично иллюстрирует современное противоборство индивидуалистических и социалистических концепций. Мы вновь видим, насколько же древний мир нам ближе, чем может показаться. Человек — это поистине нечто, способное продолжать дело, начатое вечность назад.

Но что ещё важнее, так это главное свойство хварно — оно не даётся навсегда. Все обладатели хварно после Йимы неизбежно его теряли. Здесь рождается не только идея праведного царя, но и царя — погрузившегося в гордыню. Хварно — это динамическая сила, требующая постоянного морального усилия. Это очень близко к христианской концепции покаяния и духовного совершенствования.

Хотя чего уж там — это она и есть. Я не преувеличиваю. Знаешь, как персы изображали хварно? В виде горящего над головой круга. Ничего не напоминает?

Всё верно — это христианский нимб. И нет, это не совпадение. Как образ зороастрийского хварно попал в умы ранних христиан — отдельная длинная история.

Тут ещё важно отметить, что хварно могло проявляться по-разному. Хварно царя (кави) и хварно праведника — это две ипостаси одного и того же "вечного огня", но направленные на разные цели: одно — на правление и победу, другое — на святость и чудо.

Ох, казалось бы мы тут ради Александра Македонского собрались, а в итоге сходства мировых религий обсуждаем. Ну извини, но без этого правда никак. Скажу только, что в христианстве вообще много переплетений с зороастризмом и эта тема глубока, как сердце святого.

Александр — на стыке двух концепций

И именно здесь, на перекрёстке религий и культур, мы находим Александра. Ищущего тот же огонь, что позднее перекочует в христианство. Царя царей и одного из величайших героев истории. Он не просто сорвал куш. Он — первый в истории полководец, который осознанно встроил себя сразу в две системы сакральной легитимности. Давай пройдёмся по его пути, чтобы увидеть взаимосвязь личности с мифами.

Взяв Египет, он вошёл в храм Амона-Ра, дабы принять от Оракула титул фараона. Он не просто захватил трон — он принял на себя обязанности исполнять долг фараона следовать маат. Он заявил, что готов поддерживать само мироздание.

Победив Персию — он не просто разгромил войска Дария третьего. Он уничтожил саму основу его легитимности. Дарий бежал с поля боя и был убит собственными сподвижниками. Александр показал — его удача сильнее, его слава мощнее. По одной из версий, Александр успел нагнать умирающего Дария и тот взял с Александра клятву отомстить предателям за убийство. Таким образом, Александр не только оказался достоин хварно, но и символически получил благословение у прежнего владельца. А так же вновь взял на себя обязанность охранения Порядка.

По другой версии, умирающего Дария настиг воин Александра Полистрат. Последней волей Дария было испить чистой воды. Полистрат выполнил эту просьбу и Дарий сказал:

То, что я не могу воздать благодарность за оказанное мне благодеяние, — вершина моего несчастья, но Александр вознаградит тебя, а Александра вознаградят боги за ту доброту, которую он проявил к моей матери, моей жене и моим детям. Передай ему мое рукопожатие.

Вновь мы видим символическое примирение между обладателями хварно.

По третьей, более прозаичной версии, Александр находит Дария уже мёртвым и с почестями хоронит его. Во всех трёх версиях мы видим важность уважения к божественному, и видим, насколько это было важно для персов.

Далее же Александр сжигает дворец Дария — и это тоже важнейший символический акт, связанный с зороастрийской концепцией ритуальной чистоты. Дворец царя, утратившего хварно — запятнан скверной. Как Дарий погиб, утратив благодать, так и дворец должен быть разрушен, дабы очиститься от скверны. Скверна же, подобно плесени, неизбежно приходит в дом, утративший благодать. Александр методично исполняет все ритуалы, делающие его легитимным главой.

Гордыня

Но, как мы с тобой узнали раньше, хварно не даётся навсегда. Далее с Александром происходит тоже, что произошло с Йимой. Сначала он начинает требовать от македонских подданных, дабы они преклоняли пред ним головы, как того требовал персидский обычай. Но что нормально для персов, для македонян было унижением. Александр запутался в сакральных тонкостях и, желая соблюдать маат, сам же его нарушил. Он нарушил один из основополагающих принципов маат, который был у македонян — он унизил их пред собой. Но ни фараон, ни персидский царь не может унижать подданных. Иначе он теряет божественные права.

Перестав быть человеком, став богом при жизни — Александр взвалил на свои плечи и божественную ответственность пред мировыми законами. То, что ещё мог позволить себе взбалмошный царёк — для избранного богами недопустимо.

Далее Александр ещё более погружается в гордыню и в приступе гнева убивает своего лучшего друга Клита. Квинтэссенцией же сакрального падения Александра становится поход на Индию. Индия — ещё один оплот древних концепций и идей. И она же — запретная земля, которой правят дэвы (сложная персидская идея, я не собираюсь касаться этой темы). Войска Александра отказались идти. Такова была их воля. Воля, что наделила Александра хварно, теперь повелела ему повернуть назад.

С сакральной точки зрения нет более явного символа: Александр больше не избранный. Ещё не демон, но уже и не бог — человек. Его время кончилось. А далее пришёл то ли яд, то ли болезнь. В конечном счёте он окончил свои дни так же, как Дарий третий.

Но Александр, уже погружённый в пучину безумия и отчаяния, оставил подданным своё последнее проклятие. Есть в штуке с хварно одна тема, которую мы не затрагивали. Хварно это благая, живительная энергия. Но идеология персов подразумевает дуализм во всём. Как Ахура-Мазда может послать хварно, так и его противник Ангра-Манью, дьявол зороастрийской традиции, так же может наделить своих избранников силой. Разрушительной, уничтожающей, превращающей в пепел все благие начинания.

Ближайшие люди молят Александра назначить наследника, дабы царство его процветало, как того завещали боги. Александр, умоляем, скажи: кто унаследует престол? Но Александр мечтал завоевать Индию — его лишили этой мечты. Он, преисполненный всепожирающей гордыни и ядовитой обиды, злобно хрипит: "сильнейший".

Это было убийство. Величайшее убийство и величайшее предательство в истории человечества. Человек, объединивший мир — уничтожил его в одночасье. Судьба царства Александра чудовищна и трагична. Его власть принесла людям мир, сытость и единство. А его последняя воля погрузила цивилизацию в хаос. Это было глубочайшее поражение всех цивилизационных концепций древнего времени и полное торжество абсолютного Раздора.

Человек, избранный богами, пал во тьму и уничтожил мир.

Но был ли избран?

Этот вопрос, должно быть, терзал умы современников, видевших, как созданный им мир рушится в хаос. Так кем он был? Подлинным избранником богов? Или гениальным самозванцем, лжепророком, чья душа с самого начала принадлежала силам Разрушения?

Интересно, что обе концепции имеют право на жизнь.

За ним тянется шлейф разрушений — разве истинный избранный должен сеять столько пепла? Разве мерило божественной благодати — количество сожжённых городов?

Но с другой стороны... Его судьба это не просто ещё одна история о гордыне. Это — канонический миф, прожитый одним человеком за тридцать три года. Он не просто вписался в сюжет о владыке, вознесённом и низвергнутом — он стал его эталоном, живым архетипом. Поднявшись так высоко, что коснулся статуса бога, он сделал своё падение не личной трагедией — а космическим событием. Падал не царь — сам мир пал под его поступью.

Но! Моё морализаторское, требующее положительного финала "Но!" Моя детская вера в то, что история — это не хроника падений, а нравоучительная притча, обязанная окончиться хорошо.

Александр, даже падая в Бездну, успел кое-что сделать. И речь тут не о распространении эллинизма (хотя это и изменило мир на веки вечные). Дело — в этом его финальном завещании: "сильнейшему". С точки зрения сакральной механики — это был переворот. Да, Александр фактически утратил хварно, но чисто формально оно всё ещё за ним закреплено. Он всё ещё его владелец. Так же, как Александр не мог владеть хварно до смерти Дария третьего, так и никто не может претендовать на него до смерти Александра. Таким образом выходит, что Александр как бы, не имея прав на само хварно, имеет право его передачи — и он его передал. Сильнейшему.

Этим он перевернул всю мифологическую концепцию власти. Отныне хварно не даруется за праведность или по рождению. Отныне его можно только взять. Единственным и безоговорочным способом — Силой.

Если до этого теологи оправдывали власть именно через духовное совершенство, то Александр легитимизировал силовой захват трона.

Что ж в этом хорошего — спросишь ты? Ну... Тут ведь как. Это означает, что больше жрец не может оправдать своё положение божественным благословением. А сила штука растяжимая, подразумевающая крепкое государственное устройство. Так Александр, сам того не ведая, совершил величайшую секуляризацию власти. Он отвязал право на трон от морального досье и божественного одобрения, привязав его к грубой, но измеримой силе. Он не осквернил хварно (хоть наверное и хотел) — он освободил его от цепей сакральности. И бросил на песок арены, объявив всеобщую борьбу.

Кто ты? Перс? Египтянин? Эллин? Теперь это не имеет значения. Правила для всех одинаковы. Всякий имеет право на престол. Победа — сильнейшему. Прочие — пусть падут.

Эпилог

Хварно и маат это не абстракции. Это идеи, упорядочивавшие человеческий мир и дававшие древним ориентиры в сложном, непонятном, зачастую просто враждебном пространстве.

Но к 4-му веку до н.э. эти конструкции превратились в тесные клетки. Сакральное мировоззрение, некогда двигавшее цивилизации вперёд, упёрлось в тупик догм.

И Александр стал тараном, который обрушил стены этой тюрьмы. Он показал всю шаткость системы, уничтожив её лишь одним словом: "сильнейшему". Начиная с Александра, приходит новая эпоха. Недобрая, не светлая эпоха. Новая.

Тёмная эра человечества, погружённого в войны и кровопролитие во имя золота и Влияния. Где победителями становятся самые злобные, самые хитрые, самые кровожадные (эллины).

Но знаешь... Маат — безличен. Хварно — не осквернимо. И оно не может гореть над негодяем. И кто сказал, что сила и достоинство не уживутся в одном сердце? Так кому же досталось хварно после смерти Александра? Здесь уже суди сам. Возможно оно просто вернулось назад, чтобы возгореть над новым героем.

Пусть путь достойного стал тернистее, а божественная помощь — тише. Но хварно никуда не делось. Оно по-прежнему здесь. И его носители всё так же пылают в кромешной тьме — без спроса и разрешения, выжигая скверну очищающим огнём за Императора человечества.

Да, Александр наломал дров, но давай честно — старый мир прогнил и нуждался в ком-то, кто его обновит. В этом заслуга величайшего полководца античности. Он не принёс мир. Он принёс приговор старому миру и черновик — для нового.

И целую кучу головной боли теологам древности, пытавшимся свести между собой идеи избранности и государственности. Но это уже извечный исторический курьёз, призванный напоминать: любая система, возомнившая себя вечной — рано или поздно встретит своего Александра.

P.s.

Спасибо, что дочитал до конца. Садясь за статью, я наивно думал уложиться в 15 тысяч символом. Сейчас их уже больше 26 тысяч. Эта статья родилась и разрослась вопреки плану, но — следовала сути. Оказалось, что в "сжатом виде" идеи, на которых стояли целые цивилизации, не расскажешь. Я и не надеялся объять необъятное. Лишь приоткрыть дверь в этот сложный и интереснейший мир древних воззрений. А заодно — показать Александра под непривычным углом.

Всех обычно волнуют его походы или личная драма. Мне же гораздо интереснее смотреть в контекст мифов. Потому что именно в нём и творилась История. Я убеждён: не понимая религии и мифологии, мы обречены смотреть на прошлое сквозь замочную скважину, видя лишь обрывки действий, но не различая причин.

Это не просто сказки. Это фундамент, на котором стоял мир. И присмотревшись хорошенько, мы обнаружим, что стоит до сих пор.

К слову, да, теперь я не намерен цепляться за первоначальный формат цикла. Теперь я хочу рассказывать обо всём мифологическим, что мне интересно. Выходит прелюбопытнейшая ирония: тысячи лет назад Александр обрушил барьеры старого мира. И вот теперь он уничтожил границы моего цикла. Возможно, Александр действительно стал богом — богом перемен.

А ещё напоминаю, что у меня так же есть канал в Дзен. Хорошего тебе дня, спокойной ночи и сладких кошмаров.