Обработка персональных данных на сайтах

Обработка персональных данных на сайтах. Началось.

Обратил внимание на свежую новость на Хабре. 1 сентября заработали новые положения закона о персональных данных и Роскомнадзор приступил к поиску нарушителей.

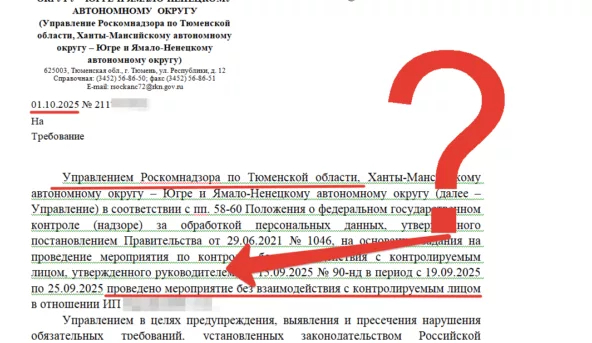

Что это? Это предписание исправить на сайте все, что связано с законом, которое заставило меня задуматься. Автор на Хабре подробно разбирает новые требования Роскомнадзора и приводит реальные примеры, когда предприниматели уже получили «письма счастья». Суммы штрафов за повторные нарушения впечатляют, и я решил не откладывать в долгий ящик и провести аудит нашего корпоративного сайта.

А самый главный прикол знаете в чем? Скорее всего, все происходит в автоматическом режиме.

Ключевые моменты из статьи на Хабре

Если кратко, то Роскомнадзор теперь уделяет пристальное внимание следующим вещам:

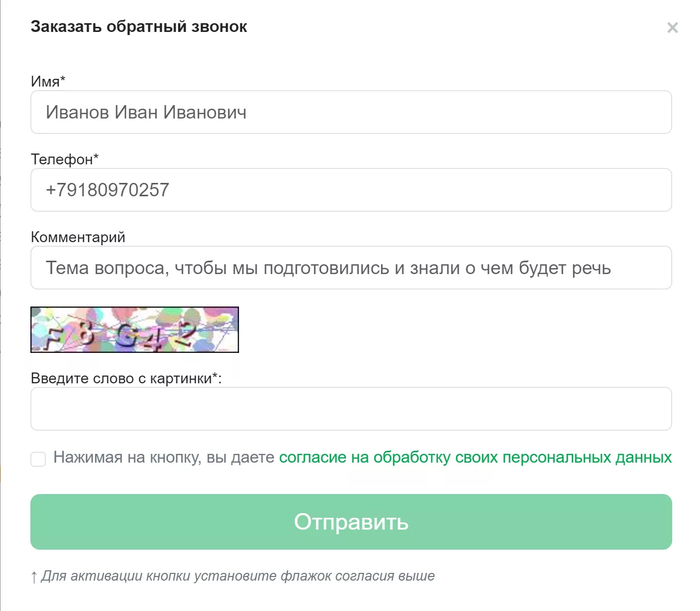

- Активное согласие: Пользователь должен сам поставить галочку в чекбоксе. Предустановленные галочки или пассивное согласие (когда отправка формы автоматически означает согласие) теперь вне закона.

- Четкая политика: На сайте должна быть опубликована «Политика обработки персональных данных», и ссылка на неё должна быть у каждой формы сбора данных.

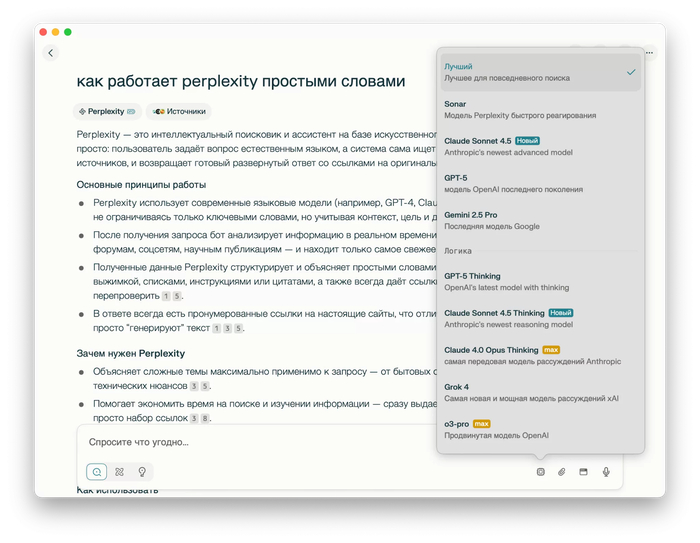

- Cookies и аналитика: Если используете Яндекс.Метрику или другие счётчики, вы обязаны уведомлять об этом пользователей и получать их согласие.

- Реестр операторов: Все, кто обрабатывает персональные данные, должны быть зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.

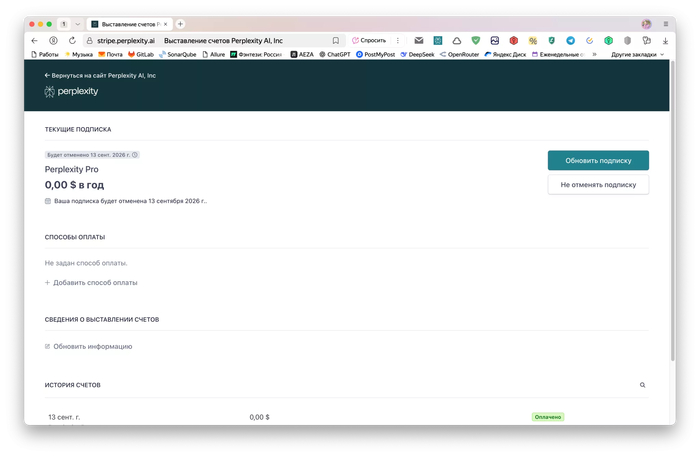

- Трансграничная передача данных. Это вообще отдельная песня... Используете Google Analytics? Забудьте. Лучше отказаться.

Аудит нашего сайта: что я нашел и исправил

К моему удивлению, даже у нас нашлись недочеты. Вот что было не так:

- Пассивное согласие на обработку. У нас на сайте есть две формы: «Запрос демо-версии» и «Заказ обратного звонка». В обеих формах текст под кнопкой отправки просто уведомлял пользователя, что, нажимая на кнопку, он соглашается с обработкой данных. Это и есть пассивное согласие, которое теперь запрещено.

- Некорректное название документа. Ссылка вела на документ под названием «Политика обработки персональных данных», хотя по закону должен быть документ «Согласие на обработку персональных данных» и явное разделение этих двух документов. Мелочь, а может стать причиной для штрафа.

Я оперативно внес исправления. Теперь формы выглядят корректно. Кнопку нельзя нажать, пока чек-бокс не будет установлен.

Коллеги, настоятельно рекомендую вам провести аналогичную проверку своих сайтов. Требования ужесточились, и штрафы стали действительно серьёзными. Потратьте 15 минут сейчас, чтобы сэкономить до полутора миллионов рублей в будущем.

Проверьте свои формы, наличие правильной политики и активных чекбоксов. Убедитесь, что вы не нарушаете закон.