Удивительная техника из СССР

10 постов

10 постов

5 постов

10 постов

Он стал первым турбореактивным самолетом, которые принял участие в боевых действиях. Но изменить ситуацию уже не смог. К счастью, для остальных. Хотя предпосылки для этого были.

Мессершми́тт Ме-262 "Ласточка". Самолет несли два турбореактивных двигателя. И этим все сказано... Машина планировалась как истребитель, перехватчик и разведчик. Правда, ничем из них стать не успела.

Его скорость поражала. 870 км в час! Для пилотов британских "Мустангов" и "Спитфайров", чьи моторы выжимали 650, это была не скорость, а пощечина. Пока они прицеливались, серая тень просто уходила вперед. На 200 км в час быстрее.

Но за чудом стояла другая реальность. Германия, 1944 год. Фюрер, увидев самолет, потребовал сделать из него бомбардировщик. Год времени ушел на споры и переделки.

А когда машины пошли в серию, выяснилось, что водить их почти некому. Опытные пилоты к тому моменту полегли в боях. Остались мальчишки, прошедшие ускоренный курс. Они садились в кабину чудовища, которое на взлете было коварным. Двигатели глохли, шасси ломалось. Десятки "Ласточек" разбились, не сделав ни одного вылета. Прогресс, оказалось, требует времени на обучение. А его уже не было.

И топливо. Синтетическое горючее J2. Заводы, его производившие, лежали в руинах. Последние запасы берегли. Часто самолеты стояли на аэродромах с сухими баками. А потом приказ стал другим: спрятать то, что нельзя использовать.

Их отбуксировали в леса, на запасные поля. Прятали от наступающего врага. Так они и стояли там, среди деревьев, — самые быстрые истребители в мире.

Как памятники бесполезному превосходству.

Суровое чтиво про технику без "соплей", видосов и "котиков"...

Ее собирали три десятка лет на 10-ти заводах в 5-ти странах мира.

Из всех классических ВАЗовских моделей, это была самой комфортной и дорогой.

Наряду с этим, машина стала народной вместе с «копейкой» и «шестеркой».

Модель запустили в серию в 1982 году. Изначально «семёрка» словно отпочковалась от ВАЗ-2105. А та в свою очередь пошла от дальнего Итальянского прародителя – «Фиата» 124.

К слову сказать, последние «семёрки» сошли с конвейера ИжАвто в 2012. А в Египте их закончили выпускать в 2014.

По некоторым данным, еще на 2022 год по дорогам России колесили полтора миллиона «Жигулей» 7-й модели.

Машина устарела морально и физически, но сдаваться не собирается.

Правда, по результатам краш-теста в 2001 году, 7-я модель набрала 0 баллов из 16-ти возможных. Что сказать, машина создавалась для другого времени.

Но этот ноль баллов не стал ей приговором, а скорее превратил ее в символ упрямства. Водители «семерок» всегда полагались не на подушки и ремни, а на собственную осторожность и веру в русский авось.

Ее секрет живучести был прост. Она была понятной как молоток. Под капотом – карбюраторный двигатель. Ее ремонтопригодность стала легендой. Она прощает все: плохой бензин, сомнительное масло, долгие интервалы между техобслуживанием. Детали к ней стоили копейки, а их взаимозаменяемость с другими «классиками» превращала любую проблему ремонта в решаемую задачу.

В этом и заключалась ее главная драма. Она вроде как стала анахронизмом, застрявшем в современном мире. Ее дизайн, унаследованный от итальянского стиля 1960-х, к 2000-ому стал казаться пришельцем из параллельной реальности.

Кондиционер и гидроусилитель руля для нее - космические технологии. Но в этой архаичности есть своя правда. «Семерка» никогда не притворяется. Она не спортивная и не роскошная. Она была и есть просто машина. Четыре колеса, соединяющие точку А и точку Б на карте. Плюс бензобак на 39 литров.

Исчезновение ее с конвейера не стало концом. Оно превратило ее в культурный феномен.

Для одних — это дешевая первая машина, которую не жалко.

Для других — объект ностальгии по простому и понятному миру.

Для третьих — чистый холст для тюнинга, где можно выстроить что угодно, от стрит-рейсера до ретро-кара.

Она пережила страну, для которой ее создавали, и продолжает ездить, игнорируя логику, законы маркетинга и результаты краш-тестов. Она едет, потому что такова ее природа — быть не сдающейся.

Не гениальной, не идеальной, а просто — едущей...

Суровое чтиво про технику без "соплей", видосов и "котиков"...

Начиналось у нас всё с Петра. В 1706 году.

По указу царя на питерских улицах вывесили первые фонари. Уже к 1723 году их было почти шестьсот, а фонарщиков — шестьдесят четыре человек. Работали они с августа по апрель. А летом эти же фонари ремонтировали. Так в России зародилась новая техническая профессия.

Первые фонари были масляные. Свет давали тусклый. Горожане ворчали, будто фонарщики масло сливают себе на кашу.

Тогда часто набирали на службу отставных солдат — людей выносливых и дисциплинированных. В 1808 году фонарщиков и вовсе приписали к полиции. Порядок, понимаете ли.

Работа была нелегкой. С рассветом — гасить и чистить стекла, заливать масло. С сумерками — снова обход, теперь с зажиганием. У каждого был свой участок. За опозданием следили городовые.

Главный инструмент — длинный шест. Для масляных фонарей требовалась еще и лестница. С газом стало проще: на шесте появился крюк для клапана и фитиль для поджига. Хотя и опаснее — газ-то взрывоопасный.

Работали в любую погоду. Чтобы шинель на ветру не задиралась, клали в карманы свинцовые грузила. Носили с собой запасные стёкла, инструмент, емкости с горючим.

Фонари менялись. Сначала масляные — слабый, мерцающий свет. Потом пришёл газ — «золотой век» профессии. Улицы преобразились: жизнь продлилась далеко за закат.

Первые газовые фонари в Петербурге зажглись в 1819 году на Аптекарском острове. А потом появилось электричество, и эпоха фонарщиков закончилась. К тридцатым годам профессия исчезла, превратившись в работу электромонтёра.

Но след в культуре остался. Фонарщик стал больше, чем служащий. Символом надежности, верности долгу. Помните фонарщика у Сент-Экзюпери? Того, что зажигал и гасил свой фонарь каждую минуту. Верность ритуалу, даже если он кажется бессмысленным.

Сегодня в некоторых городах ещё можно увидеть фонарщиков — как живую память. Например, в Бресте. Человек в форме петровских времен каждый вечер зажигает вручную девятнадцать керосиновых фонарей. Поддерживает связь с ушедшей эпохой.

А эпоха та длилась недолго — лет двести. Миг в истории. Но красивый миг, когда свет был рукотворным чудом, а его появление — ежевечерним, почти магическим ритуалом.

Канал ТехноДрама

В 1877 году Эдисон, как известно, изобрел фонограф.

Чуть позже его поверенный, некий Тео Вангеманн, колесил по Европе с этим аппаратом. С простой целью — удивить прогрессом и, разумеется, сделать рекламу.

Он демонстрировал диковинку императорам. А попутно записывал голоса сильных мира сего. Звукозаписывающие валики отправлялись в коллекцию самого Эдисона. Одна такая запись долгое время считалась голосом Бисмарка. Но были сомнения. И лишь в 2012 году разобрались, что там действительно говорил сам "железный канцлер".

Но вот самый любопытный случай произошел 21 октября 1889 года.

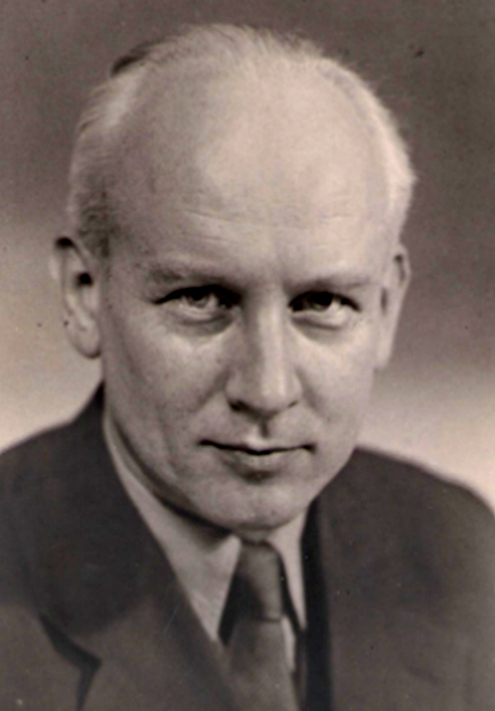

Перед странным аппаратом сел Германский фельдмаршал Хельмут фон Мольтке. Легендарный стратег и архитектор военных побед Пруссии. Мыслитель в военном мундире. Именно ему принадлежат идеи концентрации войск, блицкрига и тотальной войны.

Фельдмаршал, которому пошел девятый десяток, записал свой голос. Сама ситуация была невероятной. Мольтке звали "великий молчальник". Он всегда был сдержан и погружен в себя. И вот этот человек, польщенный диковинкой, решил заговорить с аппаратом.

К слову сказать, в 1889 году фонографу было всего 12 лет. Он был диковинкой и техническим чудом. А его валики уже хранили голоса правителей, изобретателей, артистов и политиков.

Но Мольтке стоял особняком. Он был живым мостом между эпохами. Он родился при Наполеоне. А провел почти всю жизнь в седле и при штабном столике. И вот под конец ее увидел электрический свет и услышал, как его собственная речь воспроизводится механическим "оракулом".

Технически запись была архаичной. Фонограф Эдисона работал по простому принципу передачи звуковых колебаний через рупор на мембрану с иглой. Игла выцарапывала бороздку на вращающемся восковом цилиндре. Для воспроизведения процесс повторялся в обратном порядке. Игла, двигаясь по бороздке, заставляла мембрану вибрировать. Качество, по современным меркам, было ужасающим. Шипение, треск, голос, словно доносящийся из-под тяжелого одеяла...

Содержание записи не менее поразительно, чем ее факт. Мольтке, вероятно, по просьбе оператора, не стал читать военных воспоминаний и отдавать приказы. И обратился не к мемуарам, а к классике...

После первого приветственного обращения к Эдисону, стратег произнес несколько строк из первой части "Фауста", в которых Гёте ставит под сомнение технический прогресс. Это составило первую аудиозапись.

Потом фельдмаршал зачитал отрывок из "Гамлета". "Каждому дай ухо, но малому — голос", что опять-таки снова хорошо вписывается в тему фонографа. Это была вторая аудиозапись.

Третий цилиндр с записью голоса Мольтке отсутствует, но его содержание, по крайней мере частично, дошло до нас. Ссылаясь на Фрэнсиса Бэкона, он рассуждает на тему экспериментов и расширения знаний.

Четвертую запись делали, когда фельдмаршал уже резался в карты с друзьями-генералами. Что говорили тогда – история умалчивает. Возможно, что и к счастью.

Первые две записи – оцифрованы и хранятся в Национальном историческом парке Томаса Эдисона. В них сквозь шум времени проступает личность человека, который планировал сражения с помощью бумажных карт и курьерских депеш. Но дожил до эры, когда его собственные слова можно было заключить в воск и отправить в будущее.

Фоновалики с голосом Мольтке — единственные доступные сегодня записи голоса человека, родившегося в 1800 году. Согласно принятому летоисчислению, это был последний год XVIII столетия.

В записи он, правда, назвал фонограф телефоном. Но что с того? Прогресс настиг его внезапно. Старик мог и перепутать...

Если вам удобно читать тоже самое (и даже больше!) в Телеграм, то приглашаю по ссылке на канала "ТехноДрама"

В перестроечные годы Джордж Лукас приехал в Москву. Создатель "Звездных войн" попросил об одной встрече — с Павлом Клушанцевым. "Кто это?" — спросили его недоуменно.

"Отец "Звездных войн", — ответил Лукас, не моргнув глазом.

В ответ, разумеется, было недоумение. Но факт есть факт. Без находок этого советского режиссера и книоператора, знаменитой голливудской саги могло и не быть. Так считал сам Лукас. А он, надо полагать, понимал в кинофантастике.

Встреча, впрочем, не состоялась. Клушанцев к тому времени давно вышел на пенсию и тихо доживал свой век в маленькой питерской квартире. О нем почти везде забыли. Но не в Голливуде...

Кто же он такой?

Он родился в 1910 году в дворянской семье. Но жизнь круто повернулась, Павел вырос и стал работать в кино. Оператором, а потом режиссером. Хотя он стал не просто режиссером. Он состоялся как изобретатель и визионер. Именно Клушанцев придумал в СССР жанр, которого тогда не было во всем мире — научно-фантастическую кинодокументалистику. Его фильмы "Дорога к звездам" и "Планета бурь" стали эталоном для всего мира.

Он первым показал на пленке, как все будет на орбите на самом деле. Выход в открытый космос, посадка на Луну, работа орбитальных станций... Да, это были фантазии. Но фантазии на основе точных научных и технических данных того времени. Расчетов К. Циолковского прежде всего.

Клушанцев показывал в своем кино скафандры, оборудование межпланетных станций и кораблей. А меж тем, всего этого тогда в помине не было. На дворе – конец 50-х. Все натуральные "атрибуты космоса" только в разработке и страшно засекречены.

Говорят, однажды его вызвали в КГБ. Потребовали объяснений: откуда стало известно о "пакетной" компоновке из боевых ракет. Пришлось долго и логично доказывать, объясняя логику собственных конструкторских рассуждений...

Одним словом, Космос у Клушанцева выглядел сурово и строго. А главное – невероятно убедительно. А мысль шла параллельно мысли разработчиков в КБ Королева С.М.

Секрет был в уникальных приемах. Он их разрабатывал с нуля. Чтобы снять невесомость, он подвешивал актеров на тонких тросах на фоне черного бархата. Космические корабли и чужие планеты оживали благодаря ювелирной работе с макетами. Его операторское искусство превращало сложнейшие трюки в поэзию.

Его кадры, полные величия, и вдохновили потом Лукаса, Кубрика, Ридли Скотта. "Планета бурь" легла в основу американского фильма "Путешествие на доисторическую планету". Дух его работ витает в "Космической одиссее 2001 года".

Он подарил миру язык космической эры еще до Гагарина. Его наследие живет в каждом современном фантастическом блокбастере.

А история с Лукасом на этом не закончилась. Позже Клушанцева смог найти другой известный голливудец – Роберт Скотак. Тот, кто делал спецэффекты к "Чужим" и "Терминатору 2". Двум мэтрам кино было о чем поговорить. Говорят, талант сближает и открывает двери.

Его забыли здесь. Но не там, за океаном. Видать и в правду, "нет пророка в своем отечестве".

Клушанцева не стало в 1999-м. В год выхода "Матрицы 1". Как будто одна эпоха визуальных чудес тихо закрыла дверь, а другая — шумно вырвалась в мир...

Если вам удобно читать тоже самое (и даже больше!) в Телеграм, то приглашаю по ссылке на канала "ТехноДрама"

Эта философия утверждает, что человек – лишь временная версия самого себя. И не самая лучшая. Ее можно и нужно доработать. Улучшить память, продлить "срок службы", заменить устаревшие "детали" – органы.

Немудрено, что течение пользуется особой популярностью у людей с очень большими деньгами. У Маска, Безоса, Цукерберга. Они вкладывают в это миллиарды. На первый взгляд они – визионеры, устремленные к звездам. На второй, просто богатые люди. Но которые боятся смерти. Не чужой – своей. Их альтруизм пахнет формалином и страхом не успеть.

Это пахнет новой религией. Илон Маск, например, еще в 2020 году предположил, что скоро мы сможем загрузить себя, как архив, в новое тело. Механическое или цифровое. Неважно. Главное – чтобы не в это, биологическое. Которое быстро стареет, болеет или подводит в самый неподходящий момент.

Его компания Neuralink и правда делает важное дело. Помогает парализованным говорить, слепым – видеть световые пятна. Это настоящее чудо. Но для Маска это, кажется, лишь побочный эффект. На пути к главному – цифровому бессмертию. Видимо он хочет не просто лечить. Он хочет переписать инструкцию по эксплуатации человека. Сделать апгрейд. Скачать сознание в облако, чтобы оно вечно пребывало в сиянии нейронных сетей. В общем, стать Богом. Или, на худой конец, очень важным Файлом.

Исследователи называют три столпа этой веры: сверхразум, сверхдолголетие и сверхсчастье. Последнее особенно трогательно. Технологии, утверждают они, не просто облегчат жизнь. Они сделают нас счастливыми. По заказу.

Пути к этому разнятся. Маск грезит о "проектировании" детей – сборке идеального человека из каталога генов. Звучит как забытый кошмар евгеники, но в технологичной упаковке.

Другие, как Питер Тиль, делают ставку на крионику – глубокую заморозку в надежде на светлое научное будущее.

А Брайан Джонсон, 48-летний венчурный капиталист, и вовсе превратил себя в испытательный полигон. Он пьет "коричневое месиво" из овощей, вливает в себя плазму крови собственного сына и тестирует на себе дорогие терапии. Все ради одной цели – отдалить конец.

Все это порождает странное чувство. Будто самые богатые люди планеты слегка устали от человечества. От его плоти, глупых законов и вечных проблем.

Философы даже придумали для их мировоззрения грозный акроним – TESCREAL. Трансгуманизм, экстропианство, сингулярианство… Суть его в том, что нынешний человек – лишь промежуточное звено.

Критики зовут это "комплексом Бога". Убежденностью, что твои деньги и твои фантазии дают право переписать будущее для всех.

Питер Тиль, мечтая о колониях в море и на Марсе, с трудом отвечает на вопрос, хочет ли он, чтобы человечество процветало. Кажется, его больше занимает процветание избранных.

Цукерберг со своей женой закрыли школу для детей из бедных семей. Неэффективно, мол.

Это не противоречие. Это две стороны одной медали. С одной стороны – презрение к наличному, несовершенному миру. С другой – безразмерный эгоизм.

История, как водится, повторяется. В конце XIX века, новые богачи тоже искали оправдание своему состоянию. И нашли его в социал-дарвинизме. Они богаты, потому что сильнее, умнее, лучше. Выжил сильнейший – вот и весь разговор.

Сегодняшние миллиардеры не говорят этого вслух. Вместо "естественного отбора" они говорят "move fast and break things". "Двигайся быстро и ломай".

А что будет с теми, кто сломается, то не твоя забота.

Психологические исследования подтверждают: чем богаче человек, тем чаще он верит, что успех – следствие личного, почти биологического превосходства.

Трансгуманизм стал для них новой, технологичной версией этой старой сказки. Если ты уже лучше других от рождения, то почему бы не стать лучше навсегда? Не обрести цифровое бессмертие, оставив остальных гнить в их смертной, бренной оболочке?

В итоге получается грустная история. История бегства горстки самых успешных людей от всего остального человечества. Они больше не хотят его улучшать. Они хотят его перерасти.

Оставить позади, как отработанную ступень ракеты...

Канал ТехноДрама

Советская подлодка проекта 629А на дизель-электрической установке. Была построена и введена в строй Тихоокеанского флота СССР в 1960 году. А в 1968, примерно 7-8 марта затонула.

Как и почему – неизвестно до сих пор.

В трагичном и последнем для себя походе, примерно в 2 900 км от Гавайских островов, субмарина ушла на дно. На глубину – около 5 км. Никто из 98-ми членов экипажа не выжил.

Дальше начинаются домыслы. А что еще остается, кроме них, когда факты лежат на глубине пяти километров. А это больше половины высоты Эвереста, опущенного вертикально вниз.

Последний поход. Март 68-го. Лодка вышла на боевое дежурство в Тихий океан, неся 3 баллистических ракеты Р-21. Каждая – с термоядерной боеголовкой. Мощность – что-то около мегатонны.

Потом – тишина. Ожидание.

Версия первая. Техническая. Неисправность системы вентиляции, выход из строя дизелей. Угарный газ в отсеках, потеря сознания экипажем, неуправляемое погружение на запредельную глубину. Лопнул прочный корпус...

Версия вторая. Столкновение. С кем? Американская подлодка USS Swordfish (SSN-579) в то время находилась в районе. А потом вернулась на базу со значительными повреждениями корпуса. В молчании ремонтировалась в доке. Совпадение? Возможно. Но моряки знают, что океан достаточно тесен...

Версия третья. Взрывная. Ее придерживаются американцы. Могли сработать двигатели трех баллистических ракет. Что повлекло за собой взрыв рубки и корпуса. Потом неуправляемое погружение поврежденного корабля на запредельную глубину.

А потом была операция "Дженифер". Американцы, как коллекционеры чужих секретов, все же нашли К-129. Не просто нашли – сфотографировали лежащий на склоне подводной горы остов. И задумали невозможное: поднять часть лодки с 5-ти км глубины. Построили судно-гигант "Гломар Эксплорер" с диковинным захватом. Всем сказали, что занимаются геологоразведочными работами. А на самом деле...

Часть лодки подняли в 1974 году. Говорят, что при подъеме корпус лопнул, и большая часть его отпала, унося с собой главные ответы. Подняли лишь носовой отсек. И трупы. Шесть тел, которых предали морю уже по-христиански, с воинскими почестями. Запись церемонии позже была передана России в 1991 году.

И что мы имеем в сухом остатке?

Горсть противоречивых отчетов. Имена 98 погибших, выбитые на граните. И неразрешимую, тихую, как морская глубина, загадку. Океан хранит свои тайны.

Читать о драмах техники в телеграм

Его появление на остановке было событием. Я стоял еще мальцом и думал тогда: "Хорошо, что не ЛиАЗ!" Ведь в сравнении со "скотовозом", "Икарус" был посланцем Небес.

Сначала шум дизеля, потом запах солярки и старого поролона. Яркая, как реклама апельсинового сока, окраска. И, наконец, сам он — огромный и современный, похожий на авиалайнер, от которого отрезали крылья и поставили на колеса.

Его история началась в социалистическом лагере, где у каждой страны была своя специализация. Венгрия, благодаря заводу Ikarus в Будапеште, стала "автобусной державой".

Модели 260, 280, а позже знаменитые сочлененные "гармошки" 280-й серии были не просто закуплены СССР, они стали кровеносной системой его городов. Их дизайн, созданный в конце 1960-х, казался пришельцем из будущего. Огромные панорамные стекла, массивные бамперы. Для советского человека, привыкшего к угловатым ЛиАЗам и ПАЗикам, "Икарус" был окном в другую эстетику — почти западную, но доступную здесь и сейчас.

А внутри. Специфический скрип обивки сидений, обтянутых кожзаменителем. Ритмичный гул дизеля Raba, который чувствовался всем телом.

И главное — та самая поворотная площадка с круглой платформой под ногами и резиновыми шторками "специальной" гармошки по сторонам. Она делили прямо и косвенно салон автобуса на две половины.

Его слабости были обратной стороной его величия. Он был прожорлив, сложен в ремонте, а его кузов гнил с достаточной скоростью. Систему отопления салона часто отключали в угоду ремонтопригодности в автоколонне. И зимой он был насквозь промерзший.

Но он был лучшим. Лучшим на междугородных трассах, где его мягкая подвеска давала ощутимые преимущества. Лучшим в городской толчее, где его вместимость спасала ситуацию. Он был и аэропортовым экспрессом и главным героем школьных экскурсий.

Конечная остановка для всей этой легенды наступила тихо и закономерно. Распад СССР, смена экономических связей, появление новых, более экономичных и комфортных автобусов Mercedes и Scania. Выход обновленных отечественных городских моделей автобусов.

Завод Ikarus, лишившись гигантского рынка, не выжил в новой реальности. Производство классических моделей остановилось. Старые "Икарусы" доживали свой век на окраинных маршрутах, пока их не отправляли на металлолом.

Но они не исчезли совсем. Некоторые стали ностальгическими кафе на колесах. Другие — музейными экспонатами. А главное, они остались в памяти целых поколений как запах детства, звуки юности и образ той общей дороги, по которой ехала огромная, шумная и наивная страна.

"Икарус" ушел не на свалку. Он уехал в миф. И это, пожалуй, лучшая конечная для любого настоящего героя.

Читать о драмах техники в телеграм