Мы искали React-разработчика и никого не нашли. Почему вы тоже не можете найти работу

Недавно искали себе в команду помощника фронтенд-разработчика. На React. Разместили вакансию на hh, и тут началось. Мы просто утонули в откликах от людей без нужного опыта, а те, кто нам подходил, видимо, затерялись в этой массе. В общем, эпопея закончилась ничем, мы никого не взяли.

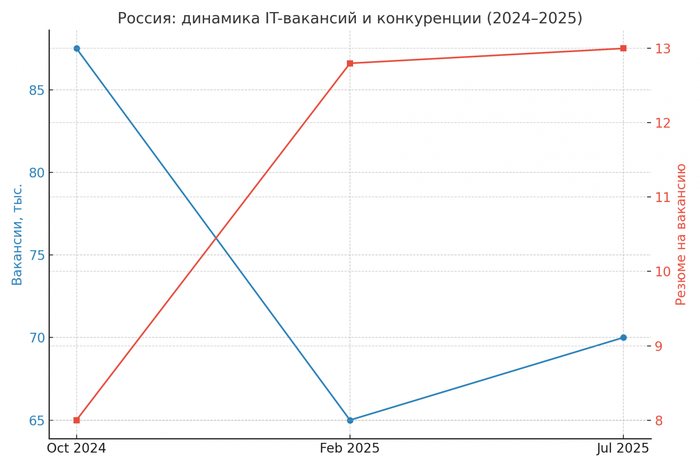

И это не просто наша частная история, а диагноз всему IT-рынку. Сегодня на Хабре вышла статья Кати Булановой, которая по сути подтвердила мои мысли цифрами.

Если коротко, вот что на самом деле происходит.

1. Рынок кандидата сменился на рынок работодателя.

Время, когда разработчик мог выбирать среди нескольких офферов, прошло. Теперь выбирает компания. Люди это поняли и затаились. Фразы вроде «я выгорел и ушел в никуда» слышны все реже. Все держатся за стабильность, потому что есть реальный шанс уйти и потом вообще не найти работу.

2. Фильтр на входе стал жестче.

Легких офферов больше нет. Компании смотрят на каждого кандидата под лупой, потому что цена ошибки выросла. Плюс появились те, кто хорошо проходят собеседования благодаря нейросетям (когда на втором экране есть помощник, который работает по голосу, а когда кандидат смотрит в сторону нейросеть исправляет его глаза и не видно, что он смотрит не туда. Возьмешь вот так человека, а он ничего не знает. Страшновато.

3. «Вкатуны» создали шум, в котором тонут все.

Рынок завалили выпускники курсов. Народ хочет больших зарплат, но часто нет ни опыта, ни даже базовых знаний. И получается замкнутый круг. Работодатель тратит кучу времени, разбирая сотни пустых резюме. Новичок получает отказ за отказом, потому что он один из тысячи таких же. А толковый, опытный специалист просто теряется в этой лавине откликов. Его резюме может быть 150-м по счету, и до него руки просто не доходят. В итоге плохо всем.

Какой из этого выход?

Опытным ребятам, которые сейчас в поиске, я могу посоветовать одно: хватит быть просто строчкой в общем списке. Общайтесь в сообществах, пишите напрямую тимлидам, показывайте свой код на GitHub. Ваша главная задача сегодня, это пробиться через весь этот информационный шум. Иначе вас просто не увидят.

А у вас есть такие ощущения от рынка труда?

Понравился мой пост? В моём ТГ канале Код ИТ-директора еще больше прагматичных кейсов из практики IT-руководителя. Присоединяйтесь.