XXX ОДА ГОРАЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ ПРЕДСМЕРТНОЙ ЛИРИКИ

1.

В 1795 году Гавриил Державин написал в подражание XXX оде древнеримского поэта Квинта Горация Флакка «К Мельпомене» («Я знак бессмертия себе воздвигнул…») стихи, начинающиеся до боли знакомо:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…

Широко известны они в другом варианте и за другим авторством:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастёт народная тропа,

Вознёсся выше он главою непокорной

Александрийского столпа…

Это подражание Горацию (и Державину) положило начало новой, удивительной и пока недостаточно изученной традиции в нашей литературе — традиции предсмертного поэтического памятника[1], о которой я расскажу далее, разобрав три наиболее известных примера.

Хрестоматийное стихотворение А. С. Пушкина датировано 21 августа 1836 года и при жизни автора опубликовано не было. Впервые его напечатал в 1841 году В. А. Жуковский в посмертном издании пушкинских сочинений, с цензурными искажениями. Только через сорок лет П. И. Бартенев в заметке «О стихотворении Пушкина „Памятник“» обнародовал восстановленный текст. Кстати, сам Пушкин никак не озаглавил своё произведение, но я буду придерживаться наименования, данного Жуковским, — просто ради удобства. «Памятник» является последним значительным стихотворением Пушкина. За пять неполных месяцев до смерти он ещё успел создать несколько экспромтов, «Родословную моего героя» (отрывок из сатирической поэмы), вольное переложение одного из эпизодов французского романа графа Яна Потоцкого «Dix jourees de la vie d’Alphonse Van-Worden» («Альфонс садится на коня…») и один довольно крупный набросок «Была пора: наш праздник молодой…» — к очередной годовщине Лицея. На самом празднике поэт, по воспоминаниям присутствовавших, прочитал вслух только две первые строки, и — зарыдал. Стихотворение не было окончено к сроку, о чём автор предупредил слушателей заранее, обещая впоследствии дописать его, но, по известной причине, сделать этого не сумел. Правда, в наше время томики пушкинской лирики обычно завершает не «Памятник», а другая вещь, претендующая считаться последним стихотворением Пушкина:

От меня вечор Леила

Равнодушно уходила.

Я сказал: «Постой, куда?»

А она мне возразила:

«Голова твоя седа».

Я насмешнице нескромной

Отвечал: «Всему пopa!

То, что было мускус тёмный,

Стало нынче камфора».

Но Леила неудачным

Посмеялася речам

И сказала: «Знаешь сам:

Сладок мускус новобрачным,

Камфора годна гробам».

Это не имеющее даты подражание арабской песне, помещённой во французском переводе в сборнике «Mélanges de Littérature Orientale et Française» (1835), датируется пушкинистами предположительно ноябрём 1836 года. Однако давно замечена его связь с переложением LVI оды Анакреона, датируемым совершенно точно: 6 января 1835-го.

Поредели, побелели

Кудри, честь главы моей,

Зубы в дёснах ослабели,

И потух огонь очей.

Сладкой жизни мне немного

Провожать осталось дней:

Парка счёт ведет им строго,

Тартар тени ждёт моей.

К этому мрачному ряду относится и непосредственно предшествующее «Памятнику» стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу…». Оно красноречиво свидетельствует о том душевном состоянии, в котором находился в то время Пушкин (в апреле 1836 года он похоронил мать и, кстати, заблаговременно приобрёл рядом с её могилой место для себя самого), а главное — об усилившемся в нём предчувствии близящегося конца.

Когда за городом, задумчив, я брожу

И на публичное кладбище захожу,

Решётки, столбики, нарядные гробницы,

Под коими гниют все мертвецы столицы,

В болоте кое-как стеснённые рядком,

Как гости жадные за нищенским столом,

Купцов, чиновников усопших мавзолеи,

Дешёвого резца нелепые затеи,

Над ними надписи и в прозе и в стихах

О добродетелях, о службе и чинах;

По старом рогаче вдовицы плач амурный;

Ворами со столбов отвинченные урны,

Могилы склизкие, которы также тут,

Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут, —

Такие смутные мне мысли всё наводит,

Что злое на меня уныние находит.

Хоть плюнуть да бежать…

Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое,

Где дремлют мёртвые в торжественном покое.

Там неукрашенным могилам есть простор;

К ним ночью тёмною не лезет бледный вор;

Близ камней вековых, покрытых жёлтым мохом,

Проходит селянин с молитвой и со вздохом;

На место праздных урн и мелких пирамид,

Безносых гениев, растрёпанных харит

Стоит широко дуб над важными гробами,

Колеблясь и шумя[2]…

(14 августа 1836)

В стихотворении противопоставлены два кладбища, городское и сельское, — последнему отдаёт предпочтение поэт. И недаром: вид реальной пушкинской могилы в некрополе Святогорского монастыря под Псковом ничем не напоминает «публичное кладбище» на невских болотах. Но Пушкин с его уникальной для русской поэзии витальностью не был бы самим собой, если бы его творческий путь оказался подытожен рассуждением об отвинченных урнах. Солнце русской поэзии! Впервые это выражение появилось в кратком извещении о смерти поэта, напечатанном 30 января 1837 г. в №5 «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“». Автор извещения, Владимир Одоевский, восклицает далее: «Пушкин! Наш поэт! Наша радость! Наша народная слава! Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть!». Едва ли подобные эпитеты (солнце, радость) могли бы сопровождать в последний путь Михаила Лермонтова, Евгения Боратынского, Николая Некрасова, Фёдора Тютчева или кого-то другого из больших русских поэтов, за исключением разве что певца «прекрасной ясности» Михаила Кузмина.

Итак, словно опомнившись, через неделю Пушкин создаёт «Памятник». Перед нами ода, уже нетипичная для поэзии 1830-х годов. Торжественностью напоминает она пушкинского «Пророка». Речь в том стихотворении, напомню, идёт о субъекте, внезапно наделённом даром прорицания. Глас Божий повелевает ясновидцу: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Автор «Памятника» так же в повелительном тоне обращается к музе:

Веленью Божию, о муза, будь послушна…

При этом он абсолютно уверен в своей правоте, когда утверждает:

Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,

И назовёт меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И у нас нет никаких оснований сомневаться в пророческом даре Пушкина, поскольку всё предсказанное им в «Памятнике» сбылось. Два примечательных свидетельства о начале пушкинского посмертия оставил очевидец, Василий Жуковский. Первое из них — прозаическое: «… Я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда в его лице я не видел ничего подобного тому, что было в нём в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжёлого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это был не сон и не покой! Это было не выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание». Это впечатление Жуковский закрепил в стихах:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе

Руки свои опустив. Голову тихо склоня,

Долго стоял я над ним, один, cмотря со вниманьем

Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза,

Было лицо его так мне знакомо, и было заметно,

Что выражалось на нём — в жизни такого

Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья

Пламень на нём; не сиял острый ум;

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью

Было объято оно: мнилося мне, что ему

В этот миг предстояло как будто какое виденье,

Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

«И что бы он ответил мне, — продолжает Жуковский, — если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих… Я уверяю, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскальзывала в нём и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всё земное отделилось от него с прикосновением смерти». Насколько ясно представлял себе Пушкин свою близкую смерть? Вопрос этот, видимо, навсегда останется открытым. Существует мнение, что сам он спровоцировал судьбу, с фанатичной настойчивостью добиваясь роковой дуэли. Но чрезвычайно жизнелюбивая личность Пушкина не желала унывать ввиду близкой кончины, и, поднявшись до той высоты, с которой далеко просматривается будущее, оказалась способной запечатлеть увиденное в соответствующей масштабу открывшегося знания гармоничной и монументальной форме.

2.

Александр Блок в предсмертных стихах не стал заявлять претензию на вечность, он воздвиг иной памятник.

ПУШКИНСКОМУ ДОМУ

Имя Пушкинского Дома

В Академии Наук!

Звук понятный и знакомый,

Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода

На торжественной реке,

Перекличка парохода

С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий

Вслед медлительной волне,

Всадник бронзовый, летящий

На недвижном скакуне.

Наши страстные печали

Над таинственной Невой,

Как мы чёрный день встречали

Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали

Открывала нам река!

Но не эти дни мы звали,

А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих

Кратковременный обман,

Прозревали дней грядущих

Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость

Вдохновляла в те года?

Не твоя ли, Пушкин, радость

Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый

И родной для сердца звук —

Имя Пушкинского Дома

В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката

Уходя в ночную тьму,

С белой площади Сената

Тихо кланяюсь ему.

(11 февраля 1921)

Вспомним пушкинский текст и обратим внимание на узнаваемые топонимы Петербурга. У Пушкина это пресловутый «александрийский столп» — колонна на Дворцовой площади, воздвигнутая там в 1832 году Огюстом Монферраном, у Блока — древнеегипетская статуя Сфинкса, точнее, одного из двух, установленных на невской пристани возле Академии художеств[3]. Египет здесь, конечно, не случаен: в горациевой оде упоминаются пирамиды («Я знак бессмертия себе воздвигнул / Превыше пирамид и крепче меди», пер. М. В. Ломоносова). Но Пушкин, по привычке обходя цензуру в лице императора Николая, ещё и заменил Александровскую колонну — символ эпохи правления Александра I — словами, близкими по звучанию. Игра столь изящна, что и в наше время гранитный монолит перед Эрмитажем часто именуют александрийским столпом, забыв, вероятно, что так в эпоху античности называлось одно из семи «чудес света» — гигантский маяк в Александрии Египетской, лежащий теперь на дне Средиземного моря. Никакого отношения к нему, да и вообще к вывезенным в Европу скульптурным артефактам фараонов, работа Монферрана, разумеется, не имеет. Если памятник александровской России был, так сказать, спрятан Пушкиным внутрь египетского маяка, то Блок в 1918 году сравнивает Россию со сфинксом в «Скифах»:

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь чёрной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..

Продемонстрировав свою наблюдательность ещё раз («Это древний Сфинкс, глядящий / Вслед медлительной волне…»), автор оды Пушкинскому Дому переходит к главному:

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!..

Вот, наконец, в блоковском тексте появился и сам автор «Памятника». Именно к нему, а не к названному в его честь учреждению напрямую обращается Блок. Таким образом, устанавливается настоящий адресат стихотворного послания. Именно с ним ведётся разговор о тайной свободе (это выражение выделено самим Блоком в тексте стихотворения), и она, эта свобода, связана для Блока в первую очередь с творчеством Пушкина. Интересно, какую же тайную пушкинскую свободу он подразумевает здесь? Обратимся за разъяснением к статье Блока «О назначении поэта», написанной накануне создания стихотворения «Пушкинскому Дому», то есть 10 февраля 1921 года, в очередную годовщину смерти Пушкина: «Эта тайная свобода, эта прихоть — слово, которое потом всех громче повторил Фет („Безумной прихоти певца!“), — вовсе не личная только свобода, а гораздо большая…». Не совсем понятно. Думается всё-таки, тайная свобода для Пушкина заключалась в том, что Фёдор Тютчев метко определил как «игра с людьми, игра с судьбою». Сам он прекрасно выразил это состояние в «маленькой трагедии» «Пир во время чумы» (1830), в следующих словах Председателя:

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю,

И в разъярённом океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Склонность к опасному заигрыванию с властью, тяга к разного рода мистификациям, вкупе с задиристостью характера, доходящей временами до бретёрства, позволяют предположить в Пушкине Игрока. И если внешне всё выражалось в известной зависимости его от карточных игр, то тайной свободой стало для поэта чувство безнаказанности в играх с людьми и судьбой. «Пушкин умер… — продолжает Блок. — Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина, и также — вздохи культуры пушкинской поры.

На свете счастья нет, а есть покой и воля.

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл». Здесь Блок, говоря как будто о Пушкине, обращает взгляд на себя и своё время. Он прав: покой и воля необходимы поэту. Но Пушкин умер потому, что проиграл в последнем состязании с людьми и судьбой — его культура не умирала и не умерла вместе с ним. А вот кто задохнулся вместе с умиравшей культурой, так это сам Блок. Издатель С. М. Алянский, свидетель его самых последних дней, вспоминал: «Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился». Мемуарист ошибается: «скорый уход» Блок предчувствовал гораздо раньше — в феврале:

Вот зачем, в часы заката

Уходя в ночную тьму…

Врач А. Г. Пекелис, наблюдавший его на смертном одре, тоже оставил свидетельство — «Краткую заметку о ходе болезни поэта А. Блока 27 августа 1921 г.», где констатировал: «Процесс роковым образом шёл к концу. Отёки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, всё заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения… Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приёма лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметней таял и угасал и при всё нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался». Блок умер утром 7 августа 1921 года. Непосредственной причиной смерти мог стать подострый септический эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. Но имелась и другая причина, которую десять лет спустя сформулировал В. Ф. Ходасевич в очерке «Гумилёв и Блок»: «Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда (то есть из процитированной выше статьи „О назначении поэта“. Но в своём дневнике Блок оставил красноречивую запись от 18 июня: „Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди“. — М. Л.). И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи, — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то „вообще“ оттого, что был болен весь, оттого что не мог больше жить». Блок и впрямь не мог больше жить: вокруг него погибало всё то, служение чему он ставил неизмеримо выше служения собственному «я». Неслучайно поэтому, адресуясь к Пушкину, свой поэтический памятник он всё-таки воздвиг Пушкинскому Дому, в «не пустом для сердца звуке» которого соединились у него имя поэта и уходящая пушкинская культура.

3.

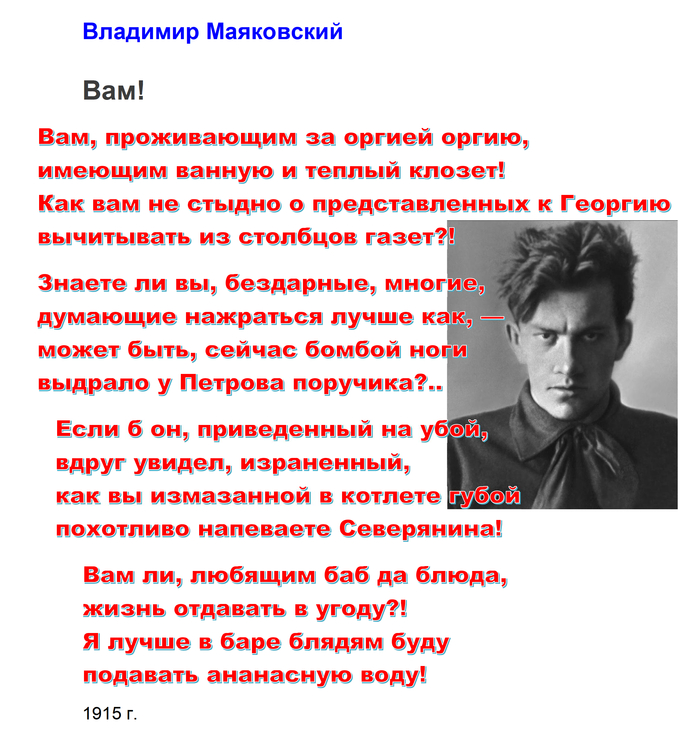

В середине своей классически тридцатисемилетней жизни Владимир Маяковский уже всерьёз задумывался:

…не поставить ли лучше точку пули в своём конце.

(«Флейта-позвоночник», 1915)

Но в то время до конца было далеко. Необычайно мощный творческий потенциал Маяковского всё ещё требовал выхода.

— Прохожий!

Это улица Жуковского?

Смотрит,

как смотрит дитя на скелет,

глаза вот такие,

старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:

он здесь застрелился у двери любимой».

Кто, я застрелился?

Такое загнут!

Блестящую радость, сердце, вычекань!..

(«Человек», 1916)

Поэтический пыл «горлана-главаря» начал постепенно ослабевать только в 1920-е, тогда-то и появились мысли о самоувековечении. Правда, пока жизнь брала верх над «бронзы многопудьем»:

Мне бы памятник при жизни

полагается по чину.

Заложил бы динамиту —

ну-ка, дрызнь!

Ненавижу всяческую мертвечину!

Обожаю всяческую жизнь!

(«Юбилейное», 1924)

Вслед за Блоком и Маяковский в своих стихах обращается напрямую к Пушкину, точнее — к его образу в одухотворённой статуе:

Мне при жизни с вами сговориться б надо.

Скоро вот и я умру и буду нем.

После смерти нам стоять почти что рядом:

вы на Пе, а я на эМ.

(Там же)

Время угроз бросить Пушкина и других классиков «с парохода современности» осталось в прошлом. И теперь уже бывший футурист-ниспровергатель протягивает классику руку помощи, по силе вполне сравнимую с десницей пушкинского «Каменного гостя»:

Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?

Стиснул?

Больно?

Извините, дорогой.

При жизни сговориться им, естественно, не пришлось, а вот в посмертии, в энциклопедических справочниках по русской литературе оба великих поэта действительно оказались рядом — на «П» и на «М» соответственно. Но в 1924 году, когда к 125-летию со дня рождения Пушкина писалось «Юбилейное», до смерти Маяковскому оставалось ещё шесть лет. И вот наступил роковой 1930-й. Жизненные обстоятельства поэта сложились как никогда тяжело. В феврале он вступил в официозный РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), результатом чего стало байкотирование его персоны со стороны большинства «левых» писателей. Во многом именно из-за байкота по сути дела провалилась организованная в те же дни выставка «20 лет работы Маяковского». В этой депрессивной обстановке поэт пишет «Во весь голос» — последнее большое стихотворение, несколько близоруко (а может, всё видел, но не хотел верить, испугался и решил «переиграть»?) определённое им ещё и как «первое вступление в поэму»:

Уважаемые товарищи потомки!

Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,

наших дней изучая потёмки,

вы, возможно, спросите и обо мне.

И, возможно, скажет ваш учёный,

кроя эрудицией вопросов рой,

что жил-де такой певец кипячёной

и ярый враг воды сырой.

Профессор, снимите очки-велосипед!

Я сам расскажу о времени и о себе.

Так начинается подведение итогов, ставшее поэтическим завещанием Маяковского. Интересно, что далее, уже ближе к концу текста, по-командирски оглядев свои стихи, мысленно выстроенные им в солдатскую шеренгу, поэт заявляет об их готовности «и к смерти, и к бессмертной славе». На первый взгляд, речь идёт лишь о стихах как таковых: одни из них, не выдержав испытания временем, «умрут», другие — нет. Но разве трактовка этого образа столь однозначна? Нельзя ли понять высказывание Маяковского в том смысле, что творения готовятся встретить скорую смерть своего творца, чтобы затем разделить с ним бессмертную славу?

Стихи стоят свинцово-тяжело,

готовые и к смерти, и к бессмертной славе.

Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло

нацеленных зияющих заглавий.

Оружия любимейшего род,

готовая рвануться в гике,

застыла кавалерия острот,

поднявши рифм отточенные пики.

В таком случае иной смысл приобретают следующие слова:

И все

поверх зубов вооружённые войска,

что двадцать лет в победах пролетали,

до самого последнего листка

я отдаю тебе, планеты пролетарий.

Обратите внимание: не отдам когда-нибудь в будущем, а именно отдаю. Здесь и сейчас. Как же иначе, нежели как выражение последний воли можно понять это высказывание? Даже если предположить, что Маяковский, создавая «Во весь голос», имел в виду что-то другое, всё равно «слова поэта суть уже его дела», как прозорливо заметил Пушкин. Поэт, хотя бы и до конца не осознающий своего положения, сам пробуждает те силы, которые, будучи однажды вызваны, не успокаиваются, пока не совершат своё дело. «Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесённой в мир поэтом, — писал незадолго до смерти Александр Блок, — борьба с нею превышает и личные и соединённые человеческие силы… От знака, которым поэзия отмечает на лету, от имени, которое она даёт, когда это нужно, никто не может уклониться, так же как от смерти». Разговор «во весь голос» о собственном художественном значении если и уместно заводить вообще, то разве что незадолго до жизненного финала. Пафос, обращённый поэтом к самому себе в то во время, когда он заговаривает о посмертии, ведёт к возникновению в итоговом произведении «памятника». Появляется он и у Маяковского:

Неважная честь, чтоб из этаких роз

мои изваяния высились…

Ну и наконец:

Мне наплевать на бронзы многопудье,

мне наплевать на мраморную слизь.

Сочтемся славою — ведь мы свои же люди, —

пускай нам общим памятником будет

построенный в боях социализм.

Таков был итог творчества. Теперь ничто уже не мешало поставить «точку пули» в конце. 14 апреля 1930 года время истекло: поэт выстрелил из револьвера себе в сердце. Площадь Маяковского в 1992 году переименовали обратно в Триумфальную, по сменявшим здесь друг друга весь XVIII век аркам Триумфальных ворот. Бронзовый монумент поэту (скульптор А. П. Кибальников, архитектор Д. Н. Чечулин) удержался пока на месте. А что же сталось с тем памятником, который Маяковский, не раз «становясь на горло собственной песне», воздвигал в своих «готовых к бессмертной славе» стихах? Этот памятник рухнул, остались только стихи.

[1] Предсмертный акростих Державина, также рассматриваемый в этой книге, был написан двадцатью годами ранее, но до сер. XX века оставался нерасшифрованным, потому я и говорю здесь о первенстве Пушкина.

[2] Тем, кому это стихотворение покажется неоконченным, советую обратить внимание на вот так же фирменно «оборванные» Пушкиным «Вновь я посетил…» и «Осень» («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…»).

[3] Интересная деталь: сфинксы прибыли в Россию на итальянском корабле «Буэна Сперанца» в том же 1832 году.

Маяковский

14 апреля 1930 покончил с собой Владимир Маяковский - советский поэт.

«Всем… В том, что умираю, не вините никого и не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестра, товарищи, простите, но у меня другого выхода нет. Лиля, люби меня»…

Что за картина висела в кабинете Гитлера, в комнате Ленина и в салоне гадалки мадам Грицацуевой?

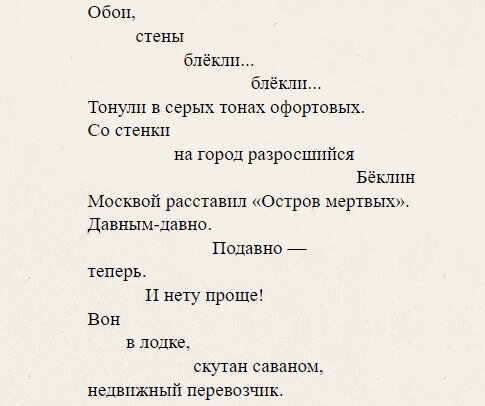

Времена и стили сменяют друг друга. Вместе со своими авторами постепенно забываются картины, рукописи и партитуры, но есть в истории такие произведения искусства, которые, по стечению обстоятельств становятся объектами поклонения, культа и надолго вписываются в историю порой по необъяснимым причинам. Таким произведением стала картина швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина «Остров мёртвых».

С конца 80-х годов 19 века картина начала своё более чем полувековое триумфальное шествие по гостиным и кабинетам Европейских стран. По свидетельствам В. Набокова, репродукции с оригинала висели «в каждой немецкой гостиной». Не стала исключением и гостиная знаменитого психиатра З.Фрейда. А в 1933 году рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер разыскал один из подлинников «Острова мёртвых» и приобрёл для своих апартаментов. Кроме того, будучи поклонником Бёклина, он купил ещё 10 картин художника.

В России картина тоже была фантастически популярна. Она разошлась миллионами репродукций, гравюр, копий и открыток. Восхищённые отзывы о ней оставили Л. Андреев, М. Волошин, В. Серов, а С. Рахманинова она даже вдохновила на написание в 1909 году симфонической поэмы «Остров мёртвых». Ленин брал с собой репродукцию этой картины в ссылку и она висела у него в комнате.

«Остров мёртвых» был написана по заказу вдовы одного банкира. Копию Бёклин оставил себе. Художник отрекомендовал произведение заказчице так: «Вы сможете отдаться мечтаниям, погрузившись в темный мир теней, и тогда вам покажется, что вы чувствуете легкий, теплый ветерок, вызывающий рябь на море, и что вы не хотите нарушать торжественную тишину ни единым словом».

На картине изображен высокий, как крепость каменный остров в море, в гавань которого, заросшую кипарисами, готовится причалить лодка, подталкиваемая гребцом. В лодке стоит облачённая в белый саван фигура умершего. Несмотря на то, что небо над морем тёмное – грозовое, на воде царит полный штиль.

Всякий, кто знаком с античной мифологией, помнит сюжет о том, как души умерших героев и любимцев богов попадают в Элизиум, где самые смелые и достойные находят последнее пристанище на островах. Таким образом Бёклин показывает странствие души к покою и вечности и сопутствующую этому возвышенную скорбь и тайну.

Вскоре благодаря массовой печати копий картина стала настолько популярной, что художник создал ещё три, отличающиеся друг от друга незначительными деталями. Все пять картин были написаны между 1880-1886 годами. До наших дней дошли 4 из них.

Картина Бёклина оставил свой след и в литературе. В 1924 году в своей поэме «Про это» В. Маяковский упоминает её как знаковый атрибут российского интерьера:

Ну, и наконец – сатирическое упоминание картины есть и в 10 главе культового романа Ильфа и Петрова «12 стульев» в эпизоде посещения мадам Грицацуевой гадалки (и бывшей возлюбленной Ипполита Матвеевича) Елены Станиславовны.

"На окнах висели темные коричневые занавеси с блямбами, и в квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция картины Бёклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых – узнать было уже невозможно".

В качестве антитезы к «Острову мёртвых» в 1888 году Бёклин написал «Остров жизни». К моменту её создания он уже прошёл пик своей творческой формы, его здоровье стало ухудшаться, наметился спад и эта картина не обрела славы, оставшись в ряду малоизвестных картин художника.

Канал "Лучика" в "Телеграм": https://t.me/luchik_magazine

Страница "Лучика" "ВКонтакте": https://vk.com/lychik_magazine

Бесплатно скачать и полистать номера журнала "Лучик" можно здесь: https://www.lychik-school.ru/archive/

Журналистское расследование Владимира Молчанова о загадках смерти поэта Владимира Маяковского

Сегодня исполняется 129 лет со дня рождения яркого поэта и масштабного человека - Владимира Маяковского (1893-1930).

Прощу прощения, если выбор видео покажется кому-то парадоксальным: оно посвящено попытке журналиста Владимира Молчанова разобраться в загадках смерти поэта.

Фрагмент передачи "До и после полуночи". Эфир 25.03.1989. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Такой большой и такой ненужный

В конце 1922 года Брик выгнала Маяковского, запретив ему три месяца видеть ее, звонить и писать. Новый год он встретил в одиночестве в своей комнате в Лубянском проезде:

"Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы...".

В какой ночи,

бредовой,

недужной,

какими Голиафами я зачат, -

такой большой

и такой ненужный?

Заставить страдать Маяковского была идея не Лили, а Осипа Брика. Он утверждал, что не счастье, а любовные переживания помогают творить и создавать великие произведения:

- Это проверено веками, - говорил он.

- Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи, - вторила мужу Лиля.

А Маяковскому оставалось только обреченно подпевать их семейному дуэту:

Если

я

чего написал,

если

чего

сказал -

тому виной

глаза-небеса,

любимой

моей

глаза.

Круглые

да карие,

горячие

до гари.

У прочих знаю сердца дом я.

Оно в груди - любому известно!

На мне ж

с ума сошла анатомия.

Сплошное сердце -

гудит повсеместно.

В Нью-Йорке скончалась единственная дочь Маяковского

Единственная дочь поэта Владимира Маяковского Хелен Патрисия Томпсон скончалась в Нью-Йорке на 90-м году жизни.

Информация о её смерти появилась на странице Государственного музея Маяковского в Facebook: «С тяжёлым сердцем сообщаем о большой утрате... в пятницу утром в Нью-Йорке скончалась Хелен Патрисия Томпсон (Елена Владимировна Маяковская)"