Занимательная химия

1 пост

1 пост

9 постов

9 постов

14 постов

6 постов

29 постов

11 постов

39 постов

20 постов

38 постов

19 постов

5 постов

3 поста

Про теорию вероятностей слышали все, ну, или почти все. Даже школьники младших классов. Помню, когда наша учительница раздавала тетради с проверенными контрольными по математике, кто-нибудь обязательно декламировал стишок: «По теории вероятности ждите крупной неприятности».

На самом деле теория вероятностей связана вовсе не с «неприятностями», а... с играми!

И начинается она с истории изобретения игр. Сейчас мы её вам расскажем. Садитесь поудобнее… Включайте воображение… Добавьте чуточку чувства юмора… Поехали!

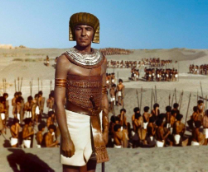

Давным-давно, больше трёх тысяч лет назад, шла знаменитая Троянская война. Помните, да? Красивый, но не очень умный троянский царевич Парис украл у спартанского царя Менелая жену – Елену Прекрасную. Менелай обиделся и рассказал об этом возмутительном происшествии своему старшему брату, микенскому царю Агамемнону. Агамемнон тоже обиделся, собрал друзей со всей Греции и пошёл на Трою войной. Но город Троя был окружён неприступными высокими стенами. Осадить город греки осадили, но что делать дальше? Непонятно. На почти отвесную стену высотой в двадцать метров и так-то не особо вскарабкаешься, а уж когда в тебя швыряют копья и камни, да ещё и всякую гадость сверху льют...

В общем, сложилась ситуация «ни туда, ни сюда». Как игра в гляделки – «кто кого переглядит». В стане греков воцарились скука и безделье... А скука и безделье – страшные враги дисциплины! Царь Агамемнон срочно вызвал знаменитого мудреца Паламеда:

– Внемли и трепещи! Мы, царь Агамемнон, повелеваем тебе найти способ для борьбы с бездельем и скукой в рядах наших доблестных объединённых древнегреческих вооружённых сил! За успешное выполнение этой почти боевой задачи награжу по-царски – благодарственным письмом на официальном бланке. А за невыполнение… Время военное, понимать надо!

Думал мудрый Паламед, как и положено, три дня и три ночи и придумал замечательную игру – шашки. Игра грекам понравилась, на какое-то время скука и безделье отступили. Но вдруг царь снова требует к себе Паламеда:

– Внемли и трепещи! В твоей игре обнаружился серьёзный недостаток. В ней думать надо. И если кто с мозгами, тот всё время выигрывает. Вон как царь Итаки, хитроумный Одиссей! С ним уже даже никто играть не садится.

– Так ведь, ваше величество, – робко возразил Паламед, – можно же научиться... Теорию почитать – про дебют, про эндшпиль… Игра Каулена, ленинградская защита, треугольник Петрова...

– Что-о-о? – царь Агамемнон аж посинел от злости. – На стену под кипящую смолу захотел? Я это тебе живо устрою! Повелеваю придумать другую игру. Такую, чтобы в ней все могли выигрывать. И без этих твоих эндшпилей дурацких! Выполняй!

И снова пришлось думать мудрому Паламеду. Через три дня и три ночи явился он к Агамемнону:

– Вот, ваше величество, новая игра. Называется «кости». Видите – два костяных кубика. У них на каждой грани точки, от одной до шести. Кидаете кубики по очереди – у кого больше точек выпадет, тот и победил!

От восхищения царь с полководцами дара речи лишились. Гениально!.. Вообще думать не надо – кости думают за тебя! Так древним грекам удалось победить скуку и безделье, а в нашем мире появились игры.

С тех самых пор (а может, и не с тех, и не с самых) игры делятся на два вида. Одни требуют от игрока умения. В такие игры надо учиться играть, в них надо думать! А в других никакого умения не требуется – самый глупый может выиграть у самого умного. Только бы повезло! Всё зависит от случая. Такие вот «случайные» игры обычно называют «азартными».

В современном русском языке слово «азарт» хорошее – оно означает возбуждение, задор, пыл, страстную увлечённость. С азартом можно и примеры по математике решать, и даже щи варить. Но изначально слово «азарт» пришло к нам из французского – «hazard», где означало как раз риск, шанс, случай. Азартная игра – это игра со случаем, рискованная игра.

С одной стороны, азартные игры – это плохо. Сколько слёз и горя такие игры принесли в мир! Ради призрака «лёгкой наживы» в кости и карты проигрывали миллионные состояния, оставляли без куска хлеба собственную семью и детей, ссорились с друзьями, попадали в тюрьму и на каторгу...

Читали «Трёх мушкетёров»? Атос – казалось бы, самый благородный, самый умный из всей четвёрки – проигрывает совершенно незнакомому англичанину в кости сперва все свои деньги, затем своего боевого коня, а затем... не задумываясь, проигрывает коня своего друга Д’Артаньяна! Видите – даже самого благородного и доброго человека азартные игры могут превратить в бесхребетную тряпку.

Но есть и другая сторона – научная, математическая. И с этой стороны азартные игры – очень даже полезная вещь! Потому что именно благодаря таким играм на свет появилась теория вероятностей. Одну из первых задач теории вероятностей поставил ещё в XVI веке знаменитый итальянский математик Николо Тарталья. Как-то раз к Тарталье пришёл его знакомый, заядлый игрок в кости, и рассказал, что «самая выгодная ставка в игре – это ставка на число семь, потому что это число счастливое!». Тарталья задумался. Все числа в математике одинаковы, как же может быть так, что одно число будет «счастливое», а другое «несчастливое»? Что-то в этом не так. И учёный стал рассуждать… Если мы бросаем две игральные кости, то есть два кубика, сколько может выпасть очков? Может ли выпасть одно очко? Нет, потому что у нас две кости – даже если на одном кубике выпадет всего лишь одно очко и на втором всего лишь одно, то будет уже два очка. А сколько может быть вариантов выпадания двух очков? Только один – на первом кубике одно очко, на втором одно...

А если мы возьмём три очка? Тогда у нас получится уже два варианта: на первом кубике два очка, на втором одно, или наоборот – на первом одно очко, на втором – два... А сколько может быть вариантов выпадания той самой «счастливой семёрки»? Один и шесть, шесть и один, два и пять, пять и два, три и четыре, четыре и три – целых шесть вариантов! А значит, сосед прав – при бросании двух костей число «семь» будет выпадать примерно в три раза чаще числа три и в шесть раз чаще числа два! И это – действительно самая выгодная ставка.

Этот случай (и таблицу с результатами бросания костей) Тарталья описал в одной из своих книг. Тарталья был вовсе не единственным математиком, которого заинтересовал вопрос результата при случайной игре (в кости, карты, монетки и так далее). Например, знаменитый математик Джироламо Кардано написал целую книгу, которая так и называется: «Книга об игре в кости». Подобными задачами очень интересовался в своё время и Галилео Галилей. Книгу «О расчётах при игре в кости» написал знаменитый голландский учёный Христиан Гюйгенс. Самые знаменитые математики, астрономы, механики, философы – Исаак Ньютон, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Якоб Бернулли, Пьер Ферма – внимательно изучали таблицы и расчёты при, казалось бы, совершенно случайном бросании костей в глупейших на свете играх...

Однако «отцом» современной теории вероятностей стал французский учёный Блез Паскаль.

И началось всё снова с дружеской беседы! Как-то раз в гости на обед к Паскалю заявился один из его друзей, Дамье Миттон, шевалье де Мере. Де Мере был страстным любителем игры в кости и карты, причём не просто любил играть в кости, но и сам то и дело изобретал всё новые и новые правила для игры.

– Ты знаешь, дружище, – сказал он Паскалю, – у меня из головы не идёт один загадочный случай... Я тут в очередной раз экспериментировал с новыми правилами, и вот какая таинственная история у меня получилась. Я каждый вечер играю со своими друзьями в кости в «Золотой шишке», и вот какие правила я придумал не так давно: я бросаю четыре игральные кости. Если при этом выпадает хотя бы одна шестёрка, то я выиграл. Если не выпадает ни одной шестёрки – я проиграл. По этим правилам мы играли несколько дней – и чем больше я играл, тем больше выигрывал. В конце концов мы с друзьями чуть было из-за этого не поссорились; мы подумали, что с этими правилами что-то не так, и решили больше по ним никогда не играть. Но ты же знаешь меня – я всегда изобретаю что-нибудь новенькое. И тогда я подумал: раз из четырёх костей шестёрка выпадает хотя бы один раз так, что позволяет мне выигрывать часто, тогда почему бы мне не загадать две шестёрки, только с большего количества бросков? И я предложил такие правила игры: я бросаю два кубика двадцать четыре раза подряд. Если при этом одновременно выпадает две шестёрки (хотя бы раз!), то я выиграл. Если нет – то проиграл. Мы стали играть по этим правилам – и я, похоже, ошибся! Потому что чем больше я играл – тем больше проигрывал!

– Кости, карты... Всё это простое везение, случай! – сухо заметил Паскаль.

– Нет-нет, дружище! Ты же не просто философ, ты математик! – горячо возразил де Мере. – Здесь что-то кроется! Как выпадают кости – это случай, но что-то мне подсказывает, что и случай может подчиняться научным законам!

Слова де Мере о том, что всесильной науке может подчиняться даже его величество Случай, Паскалю очень понравились. И он начал размышлять – почему же в первый раз де Мере выигрывал больше, чем проигрывал, а во второй раз всё вышло с точностью до наоборот? Хотя правила были так похожи...

Прежде всего Паскаль, как настоящий математик, решил избавиться от игральных кубиков и перевести их на язык чисел – результатов броска, «исходов», «элементарных событий»:

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

С такой записью мы можем легко изобразить «кубик» хоть с двумя, хоть с тремя, хоть с двадцатью гранями (хотя таких кубиков в природе не бывает). Скажем, бросок монетки («орёл или решка», «1 или 2») будет записываться изящно и чётко: {1, 2} Но как математически описать выигрыш или проигрыш в игре?

И тогда Паскалю в голову приходит блестящая идея: пусть, если некое событие происходит всегда, мы будем записывать в результате единицу (P = 1). А если то же самое событие никогда не происходит, мы будем записывать в результате ноль (P = 0). Скажем, «при бросании двух кубиков сумма очков всегда больше единицы» – ведь это так, правда? Значит, для события «сумма очков больше единицы» эта величина... как бы её назвать? а давай назовём-ка её вероятность! – эта величина равна единице. Потому что сумма очков на двух кубиках всегда больше единицы. И наоборот – при бросании двух костей для события «сумма очков равна единице» вероятность будет равна нулю! Всё по той же причине – сумма очков на двух кубиках всегда больше одного...

– Как описать математически то, что при бросании кубика выпала шестёрка? – рассуждал Паскаль. – Да очень просто – из нашего набора {1, 2, 3, 4, 5, 6} мы выбираем только событие {6}! А такое может произойти только в одном случае из шести, то есть вероятность выпадания шестёрки будет равна дроби 1/6! А вероятность противоположного события – то есть вероятность выпадания любого другого числа {1, 2, 3, 4, 5} – будет равна пяти случаям из шести общих, то есть дробь 5/6! А если мы сложим вместе 1/6 и 5/6, то получим единицу! Единица – это значит всегда. То есть «при броске кубика у нас всегда или выпадает шестёрка, или выпадает любое другое число от одного до пяти» – математически будет записано так:

1/6 + 5/6 = 1

Теперь вернёмся к первой игре нашего дорогого друга де Мере: он подбрасывает четыре кости и проигрывает, если шестёрка не выпадает ни разу. «Не выпадает шестёрка» – это дробь 5/6, а поскольку мы бросаем не один кубик, а четыре, тогда эту дробь нужно умножить саму на себя четыре раза: 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6

Если вероятность выиграть и проиграть одинаковая, тогда она очевидно будет точно посредине между нулём и единицей – то есть 1/2, половинка! Значит, нам нужно наше число (пять шестых, умноженное четыре раза само на себя, то есть пять шестых в четвёртой степени) сравнить с половинкой! Если число будет больше, тогда правила игры «против игрока»: чем больше играет, тем больше проигрывает. Если число будет меньше, тогда правила «за игрока»: чем больше играет, тем больше выигрывает.

Компьютеров и микрокалькуляторов в далёком XVII веке ещё не было. Так что Паскалю пришлось сесть за стол и подсчитать всё на листочке. Результат его несказанно обрадовал:

– Пять шестых в четвёртой степени – это примерно 0,482. А половинка – это 0,5! 0,5 больше, чем 0,482! Значит, и вправду правила первой игры были «выгодные», де Мере чаще выигрывал, чем проигрывал! Осталось точно так же разобрать правила второй игры – и если вероятность проигрыша будет больше, чем 0,5, тогда я открыл тот самый математический закон, которому подчиняются случайности!

Правила второй игры оказались более твёрдым орешком. Нам нужно из 24 бросков хотя бы один раз выбросить две шестёрки... Вероятность выпадания одной шестёрки – это 1/6. Тогда вероятность выпадания сразу двух шестёрок – это одна шестая, умноженная на одну шестую, одна шестая в квадрате:

1/6 × 1/6 = 1/36

Тогда вероятность «две шестёрки не выпали» будет равна единице минус наше число:

1 – 1/36 = 35/36

По правилам де Мере мы бросаем кубики двадцать четыре раза. А это значит, что для определения вероятности проигрыша мы число 35/36 должны умножить само на себя двадцать четыре раза, то есть возвести в двадцать четвёртую степень:

35/36 × 35/36 × 35/36 × … × 35/36 = ?

На этот раз Паскалю считать пришлось действительно очень долго. Но такова уж была жизнь математиков в те далёкие времена. Наконец, Паскаль закончил расчёты и рассмеялся: (35/36)24 = 0,5086

Число 0,5086 больше, чем число 0,5 («половинка»), а значит, по правилам второй игры проигрыш будет встречаться чаще, чем выигрыш! И вторые правила, придуманные де Мере, действительно играют «против игрока»! Паскаль был в восхищении – «его величество Случай», шанс, совершенно, казалось бы, непредсказуемый, вдруг начинает подчиняться строгим математическим законам! Это было нечто чудесное, потрясающее!

Паскаль начал писать книгу, которую так и назвал – «Математика случая». К сожалению, он эту книгу так и не завершил – но, тем не менее, результаты Паскаля стали той основой, на которой выросла современная теория вероятностей – та самая «математика случая». Эта отрасль математики давным-давно переросла детские задачки об игре в кости – она повсеместно используется и в математической физике, и в физике газов, и в атомной физике, и в термодинамике, и в вычислительной математике, и в теории погрешностей, и в статистике, и в механике, и в информатике, и в экономике, и так далее, и так далее. Сказать по правде, практически невозможно указать в современной науке область, где в том или ином виде не используются мощные вычислительные механизмы теории вероятностей.

А что же азартные игры, с которых всё начиналось? А вот насчёт азартных игр теория вероятностей ни капельки не сомневается в одном: никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя придумать «секретную формулу», которая позволяет гарантированно выиграть в азартную игру. Ни в какую. Ни в «орла и решку», ни в рулетку, ни в «однорукого бандита», ни в тотализатор на скачках или футболе, ни даже в торговлю на «Форексе». И если кто-то вдруг начинает рассказывать про то, что «а вот я изобрёл способ...» или «а вот я придумал схему...» – вежливо улыбнитесь и идите дальше по своим делам.

Забавно? Теория вероятностей возникла благодаря азартным играм – но она же их и «убила», доказав их ненаучность. Азартные игры – это просто безграничная жадность, помноженная на глупость и наивную веру в «везение». Вспомните ещё раз, до чего страсть к азартным играм довела благородного Атоса! «По теории вероятности ждите крупной неприятности...»

Это была статья из журнала «Лучик». Приобрести его можно на Wildberries и в «Озоне», оформить подписку – на сайте Почты России (с 10 по 17 ноября будет скидочная неделя). Скачать БЕСПЛАТНО номера за 22-24 годы можно по ссылке: https://lychik-school.ru/view

С чего сегодня начнём? Конечно, с приятного, с новогодних и рождественских подарков. Ах, эти заветные новые коробки и коробочки, необычно и таинственно пахнущие, яркие, шуршащие, а внутри...

А внутри коробки или пакета с подарком часто можно найти маленький неказистый пакетик с надписью «Несъедобно! Выбросить!».

Иногда – прозрачный, и тогда сразу видно, что в нём – какие-то мелкие шарики, миллиметра три в диаметре, иногда прозрачные, иногда белые, иногда коричневые, иногда синие.

Короче говоря, дети и взрослые в большинстве случаев эти непонятные пакетики выбрасывают и крайне редко задаются вопросом – а что это за пакетики? Что в них? А между прочим, перед вами – один из самых интересных на свете материалов, который называется силикагель. «Гель» – от латинского «геларе» («gelare»), что значит «застывать». А «силика» – от латинского «силикс» («silix»), то есть «камушек». Что же получается – «застывший камень»? Или «гель из камешков»? Что это вообще за штука?

Если читаете нас стоя, то лучше присядьте. Потому что дальше начнутся самые настоящие чудеса. Представьте себе полудрагоценный камень – фиолетовый аметист.

Теперь рядом с ними насыплем горку чистого песка, взятого из детской песочницы во дворе. Теперь дальше кладём кусок оконного стекла. И, наконец, тот самый невзрачный пакетик с силикагелем. А теперь выдохните – потому что перед вами одно и то же вещество!

Сперва это может показаться смешным и вообще диким – аметист из бабушкиного серебряного кольца, горсть песка и пакетик силикагеля – это одно и то же? Тем не менее, это так.

Все эти предметы состоят из одного и того же вещества, которое химики называют диоксид кремния, он же кремнезём, он же кварц – вещество, в молекуле которого один атом кремния соединён с двумя атомами кислорода. И драгоценный аметист (а также любимые многими полудрагоценные камни халцедон, опал и оникс), и прозрачный горный хрусталь – это диоксид кремния. Из него же на 98% состоит обыкновенный песок. Из него же состоит силикатное стекло – от 75% (обыкновенное оконное) до 100% (кварцевое стекло).

И из него же состоит всё тот же самый загадочный силикагель! Просто, как в детском конструкторе, детальки-молекулы внутри силикагеля «собраны» в совершенно уникальную конструкцию, откуда и получаются совершенно уникальные свойства материала… Такая она наука химия! Вещество одно, а материалы – разные.

Однако что же в силикагеле такого уникального? Поставим опыт. Разыщите чудом невыброшенный пакетик (а лучше два или больше) силикагеля. Возьмите чистую тарелку с загнутыми краями (это надо, чтобы шарики случайно не разлетелись по полу).

Теперь приготовьте немного (столовой ложки вполне достаточно) подкрашенной воды – проще всего это сделать с помощью нескольких капель йода из домашней аптечки. Но можете воспользоваться чернилами, тушью или акварельными красками – кому что больше нравится. Мы подкрашиваем воду просто для того, чтобы было лучше видно.

Налейте в тарелку воды (не лейте много) и подсыпьте туда же шариков силикагеля. Наблюдайте! Буквально через несколько секунд вы начнёте замечать, как подкрашенная вода на глазах «съёживается», как будто её выпивает кто-то невидимый. Что же останется на тарелке спустя несколько минут? Только шарики и немного сильно загустевшей (или даже засохшей, сорта силикагеля бывают разные) краски!

Получается, шарики «выпили всю воду»? Но куда? Как?

Дело в том, что площадь впитывающей поверхности силикагеля огромна – около восьмисот квадратных метров (!) на один грамм массы. Вы понимаете, о чём идёт речь? Площадь стандартного школьного класса – шестьдесят квадратных метров. Площадь актового зала в школе (двести мест) – сто тридцать квадратных метров. Баскетбольная площадка – это четыреста двадцать квадратных метров. Ещё раз: площадь поверхности одного грамма силикагеля в два раза больше профессионального баскетбольного поля!

«Прекратите морочить людям головы! – скажете вы. – Площадь шарика можно посчитать по формуле из школьного учебника. Радиус шарика – полтора миллиметра, тогда его площадь – примерно двадцать восемь квадратных миллиметров! Какие тут могут быть баскетбольные площадки?!».

Секрет – в том, что наш шарик на самом деле не совсем шарик!

Невооружённым глазом (и даже через увеличительное стекло) этот шарик кажется обычным, гладким. Но вот при очень сильном увеличении становится понятно, что форма его невероятно сложна, что вся его поверхность изрыта, как загадочная планета из фантастического фильма, микроскопически малыми «дырками», «трещинами», «расщелинами», «пещерами» и «горами». Чем-то он отдалённо напоминает смятый из бумаги шарик...

Достаньте из почтового ящика бесплатную рекламную газету. Их печатают на отвратительного качества бумаге, самой дешёвой, тонкой и рыхлой – но нам как раз такая и нужна! А теперь – попробуйте смять эту газету в «мячик». Смотрите, какие чудеса – газета-то была большая, а бумажный мячик (если приложить силы и постараться) оказался совсем маленький! А представьте себе, что мы взяли бумагу ещё тоньше?

Так вот, впитывающие воду «слои» силикагеля как минимум в сто раз тоньше листа бумаги! Снимки в электронный микроскоп с очень большим увеличением показали, что «пещеры», «расщелины» и «подземные ходы» внутри шарика силикагеля сложены уже совсем микроскопически малыми «комочками», каждый из которых, как губка в ванной, пронизан дырочками-порами. Посмотрите на фотографию ниже – слева комочек силикагеля, который до отвала «напился» воды, а справа – комочек, специально высушенный, не содержащий воды вовсе.

Чтобы познакомиться с удивительными свойствами силикагеля вытягивать воду изо всего что есть «под рукой», можете провести ещё опыт. Отрежьте кусочек бумаги размером с почтовую марку и намочите его в воде. Само собой, если просто оставить этот кусочек на воздухе, он рано или поздно высохнет – потому что вода испарится. Но засуньте этот листик в пакетик с силикагелем и подождите пару минут – из пакетика вы вынете совершенно сухой кусочек бумаги!

Теперь вы понимаете, для чего пакетики с силикагелем кладут в упаковки с товарами, электроникой, одеждой и так далее? Излишняя влажность крайне вредна и для ткани, и для электронных схем. А простой пакетик с силикагелем лишнюю влагу внутри упаковки просто «выпивает». Расчёты показывают, что десять тонн силикагеля могут «выпить» четыре тонны воды, и при этом даже не подавиться, не разбухнуть, не разрушиться... Но дело не только в одной воде!

Вместе с водой силикагель способен впитывать и неприятные запахи – если вам не нравится, что купальный костюм, полотенце и шапочка после тренировки долго «пахнут бассейном», то есть хлоркой и сыростью, просто положите в сумку тот самый пакетик с силикагелем. И всё! А ещё защита от влаги – это и защита металла от ржавчины! Так что если любите мастерить, то бросьте всё тот же пакетик-другой в ящик с инструментами – и ржавчина уже не будет вам досаждать.

Напоследок: силикагель – это экологически чистый материал, он не горит, он взрывобезопасен и абсолютно не ядовит. А грозная надпись «Несъедобно!» на пакетике должна просто напоминать о том, что проглоченный в большом количестве силикагель (как и в нашем опыте с тарелкой) начнёт «высасывать» и «выпивать» жидкость внутри вашего желудка и кишечника, в связи с чем неприятные ощущения (например, сухость во рту, больной живот или долгое заседание в «кабинке для любования луной») на какое-то время будут вам гарантированы. А так силикагель абсолютно безопасен, и для людей, и для животных...

Кстати, если вы всё ещё в раздумьях по поводу подарков к предстоящим праздникам... Журнал «Лучик» можно купить на Wildberries и «Озоне».

Нашего Деда Мороза повсюду сопровождает весёлая и добрая внучка – Снегурочка. А в других странах? Попробуем рассказать вам о самых необычных спутниках Санта-Клауса, ну а вы уж сами решайте, кто вам больше нравится...

Снегурочка по-голландски. Ябеда

Для начала – добро пожаловать в Голландию! Кстати говоря, местные дети говорят не «Санта-Клаус», а «Синтерклаас». Однако нас в данном случае больше интересует верный помощник Синтерклааса – Зварте Пит, он же Чёрный Питер. Вы только посмотрите на портрет – шикарная «Снегурочка», правда? Во-первых, мужчина. Во-вторых – негр! Синтерклаас вместе с Зварте Питом весь год живут далеко на юге, в Испании, в глубокой пещере, а в Голландию приезжают только на Новый год и Рождество.

Круглый год Зварте Пит занят очень важным делом – он каким-то волшебным образом узнаёт о поступках всех голландских детей и записывает эти поступки в особый журнал. А когда доходит до собственно праздника, Зварте Пит достаёт эту толстую книгу и начинает Синтерклаасу ябедничать, в смысле докладывать, кто как себя вёл, кто как учился и так далее. В итоге подарки достаются только тем детям, которые вели себя весь год очень хорошо. Те дети, которые вели себя не очень хорошо, получают в подарок кусок угля или берёзовую розгу. А тех, которые себя вели совсем плохо, Зварте Пит засовывает в мешок и увозит с собой в Испанию; там он их запирает в своей пещере, целый год учит, как себя хорошо вести, и только через год возвращает родителям.

Снегурочка по-австрийски. Страшила

А теперь отправляемся в Австрию. Здешние Снегурочки называются «Перхты», причём их не одна, а сразу много, аж целых 24 штуки. Половина из них – прекрасные молодые девушки в белых одеждах («шёнперхтен»), а вторая половина – уродливые чудовища с железными зубами и бараньими рогами («шиахперхтен»).

Шествие Перхт по улице называется «перхтенлауф» – первыми идут прекрасные Перхты, которые должны принести местным жителям богатство и благополучие в новом году. За ними идут безобразные Перхты, которые флагами и конскими хвостами отпугивают и прогоняют злых духов – иначе деревня или город на весь год останутся во власти сил зла.

Согласно древней легенде, в ночь перед Богоявлением (5 января) Перхта приходит в каждый дом – и тем детям, которые круглый год усердно трудились и не шалили, она кладёт в башмачок серебряную монету, а тем, которые ленились и вели себя плохо... разрезает живот и набивает его соломой и камнями!

Посмотрите на фото – как безобразные Перхты идут по улице. Ну просто милашки, согласитесь? Как увидишь – так сразу чувствуется новогоднее настроение...

Снегурочка по-итальянски. Ведьма

Внимание, итальянская Снегурочка! Зовут её Епифания, или, по-местному, Бефана. Кстати говоря, среди итальянских детей Бефана по популярности давным-давно заткнула за пояс самого Баббо Натале (то есть, говоря по-русски, Деда Мороза).

Это самая настоящая, можно даже сказать «классическая», ведьма. Пожилая, но ещё не совсем старая добродушная женщина, носит остроконечную шляпу и летает на метле. Круглый год творит обычные ведьминские дела, а в новогоднюю ночь хватает на спину мешок с игрушками, садится на метлу и забирается в дома через печные трубы.

Для Бефаны итальянские дети вешают на камин чулки, в которые она раскладывает подарки. Однако подарки Бефана кладёт только послушным детям! Если ребёнок вёл себя не очень хорошо и ленился, Бефана кладёт ему в чулок кусок угля.

Кстати, крайне несимпатичную Бефану писатель Джанни Родари изобразил в книге «Путешествие Голубой Стрелы» – в ней Бефана осовременилась, оставила ведьминские штучки в прошлом и работает хозяйкой большого магазина игрушек. Только игрушки детям она разносит уже не даром, а только за деньги.

Снегурочка по-немецки. Чёрт с рогами

Перенесёмся в Германию. Здешнего спутника Санта-Клауса зовут Крампус, и выглядит он просто жутко – чёрный бес с горящими глазами, длинным языком, хвостом и козлиными рогами. В руках у Крампуса – мешок и плётка (или пучок розог).

В данном случае мы можем наблюдать классическое «разделение труда» – хорошим и послушным детям Санта-Клаус дарит подарки из своего мешка, а плохих и непослушных детей Крампус засовывает в мешок и наказывает плёткой. Посмотрите на изданные в прошлом веке немецкие рождественские открытки (листайте карусель) – вы уже поняли, как мальчик радуется, что к нему в гости пришла такая весёлая и жизнерадостная «Снегурочка»?

Снегурочка по-фински. Козёл

В Финляндии Санта-Клауса дети называют смешным словом «Йоулупукки». Выглядит современный Йоулупукки как самый обычный Санта – добрый дедушка в красной шубе, с белой бородой и подарками в мешке. Только почему-то в сопровождении козла. Почему?

А всё дело в том, что слово «йоу-лу» по-фински значит «йоль», то есть «Рождество», а «пукки» значит... «козёл»! Да, хотите верьте, хотите нет – но в Финляндии один из традиционных древних символов Рождества и Нового года – это козёл, да не просто козёл, а козёл-оборотень! Причём ещё не так давно этот самый козёл приходил в праздничную ночь в дом к детям – на старинных открытках и картинках из финских книжек вы можете видеть высокого мужчину с головой козла или с козлиными рогами. В одной руке у него – мешок с подарками для тех, кто вёл себя хорошо; в другой – розги для наказания непослушных финских детей. А самых отъявленных лентяев и неслухов старинный Йоулупукки засовывал в мешок, уносил к себе в Лапландию, где варил в котле и съедал, так-то!

В современной традиции, конечно же, этот персонаж подобрел и «разделился». Отдельно остался добрый Санта-Клаус, а отдельно – просто козёл, непременный спутник Санты...

Все описанные выше традиционные новогодние и рождественские персонажи – это фольклорные герои, которые являются неотъемлемой частью культуры своей страны. То, что нам кажется причудливым, уродливым или зловещим, для кого-то, напротив, просто весёлая игра и праздник. Надо видеть немецких детей, которые с хохотом разбегаются в разные стороны от хвостатого Крампуса с плёткой (не настоящего, а, само собой, актёра)... В общем, традиция есть традиция. Но всё-таки...

Как хотите, но наша Снегурочка нам нравится больше всех! Вы с нами согласны?

Друзья, это была статья из журнала "Лучик". Познакомиться с журналом в электронном виде (бесплатно и без регистрации) можно на нашем сайте по этой ссылке: lychik-school.ru/view

А до 20 декабря на сайте Почты России можно оформить годовую подписку на «Лучик».

Купить бумажные выпуски можно на "Озоне" и на Wildberries.

Многие люди убеждены, что Земля – это «планета людей», что мы на ней «главные».

Но вы даже не представляете, насколько они ошибаются! Знаете ли вы, сколько видов живых существ живёт на Земле? Ну, примерно? Земноводных (лягушек и иже с ними) – 1500 видов. Млекопитающих (включая людей) – 5000 видов. Пресмыкающихся (змей, ящериц и крокодилов) – 6000. Птиц – 8000. Рыб – 20 000. Моллюсков, ракообразных и прочих пауков-скорпионов – 230 000. Наконец, насекомых – около 1 миллиона видов. И это только известных науке!

Более 40 процентов (по другим оценкам – до 75 и даже 90 процентов!) живых организмов на планете Земля – это насекомые. Так что какие-нибудь инопланетяне имеют полное право назвать Землю «планетой насекомых»!

Подсчитать общую численность насекомых на Земле можно только приблизительно. Учёные оценивают это количество так: на одного человека на нашей планете приходится примерно 250 000 000 насекомых. А поскольку людей на Земле 8 миллиардов, то насекомых получается 2 квинтиллиона, то есть в 10 миллионов раз больше, чем звёзд в нашей Галактике!

Выдающийся русский учёный Владимир Вернадский писал так:

Только одна туча саранчи, пролетавшая в 1889 году над Красным морем, была площадью в 6 тысяч квадратных километров (это три Москвы!) и весила 42 миллиона тонн. Это больше, чем всё количество цветных металлов, выплавленных людьми за всё XIX столетие! И это далеко не самая большая туча саранчи, известная биологам!

Французский учёный Жан-Анри Фабр:

Насекомые вообще неподвластны человеку. Мы не в состоянии уменьшить количество вредных или увеличить количество полезных. Странное дело – мы соединяем каналами океаны, просверливаем туннели в горах, определяем вес Солнца, но при этом не можем помешать крошечной тле- филлоксере губить виноградники или маленькому червячку попробовать вишни раньше владельца! Титан побеждён пигмеем!

А вот немецкий биолог Карл фон Фриш:

Если гусениц бабочки становится слишком много, человек посылает против них самолёты и распыляет над поражёнными лесами ядовитые вещества. Целые армии людей пытаются остановить колорадского жука на картофеле. Иногда человек вынужден уничтожать растения, им же самим выращенные. Люди не жалеют никаких денег, используют самые губительные яды – но не могут уничтожить вредящих им насекомых!

Интересно, а с чем связан такой успех насекомых? Что в них такого особенного по сравнению с остальными – с рыбами, например?

Первая причина «успеха» – невероятная неприхотливость в пище и питье, всеядность. Эти животные могут вообще не пить – скажем, жуки-чернотелки пустынь Южной Африки извлекают воду биохимическим путём из высушенных остатков растений. Представляете себе – вместо стакана воды съесть пучок сухой травы и при этом напиться вдоволь?

Насекомые могут питаться абсолютно всем – растениями и их соками, древесиной, пыльцой, мякотью фруктов, семенами и орехами, мясом, кровью и гемолимфой животных, навозом (!), волосами (!), шерстью (!), перьями (!), рогом (!), воском (!) и даже пластиком (!). Все мы слышали о том, что оставленный в земле пластиковый пакет может разлагаться сотни лет. А вот гусеницы восковой моли полиэтиленовые пакеты спокойно съедают и только причмокивают!

Ещё в XVIII веке шведский натуралист Карл Линней подсчитал, что потомство трёх мух съедает труп лошади быстрее, чем это делает лев! Если бы жуки-навозники не поедали за травоядными животными навоз, все наши пастбища давным-давно превратились бы в вонючие бесплодные равнины...

Вторая причина эволюционного успеха насекомых – их теснейшая связь (симбиоз) с цветковыми растениями (покрытосеменными). Биологи смогли доказать, что даже развивались цветковые растения «вместе» (параллельно) с насекомыми – очень долго, на протяжении десятков и даже сотен миллионов лет. Растения развили способность отращивать привлекающие насекомых цветы и выделять сладкий нектар, а насекомые, перелетающие с цветка на цветок по воздуху, стали обеспечивать опыление цветковых растений.

Без насекомых не могли бы плодоносить и приносить потомство ни яблони, ни груши, ни вишня, ни капуста, ни редис, ни гречиха, ни подсолнечник – без этих удивительных (зачастую жутко противных и назойливых, увы) созданий жизнь на суше была бы совершенно иной (если вообще оказалась бы возможной).

Третья причина успеха насекомых – это самые настоящие «животные-пионеры», «разведчики». Маленькие размеры, лёгкий вес, способность летать (или просто переноситься по воздуху на большие расстояния с ветром), возможность «есть всё, что только есть вообще» – всё это способствует тому, что насекомые очень быстро заселяют изначально безжизненные пространства.

Например, остров Сюртсей у побережья Исландии возник в результате извержения подводного вулкана, которое продолжалось с 1963 по 1965 годы. Изначально он был совершенно безжизненным! Но уже в 1964 году на острове были обнаружены первые насекомые – залетевшие или занесённые ветром с исландского побережья. Получается, что насекомые появились на острове даже раньше мхов и лишайников (1965 год)! Следом за насекомыми появились птицы (которые насекомыми питаются), птицы занесли семена и споры растений, а дальше жизнь развивалась уже «по раскручивающейся спирали»... Для сравнения – первый земляной червь был обнаружен на Сюртсее только в 1993 году, а первая улитка – в 1998!

Друзья, это была статья из журнала "Лучик". Познакомиться с журналом в электронном виде (бесплатно и без регистрации) можно на нашем сайте по этой ссылке: lychik-school.ru/view

Купить бумажные выпуски можно на "Озоне" и на Wildberries.

А уже сейчас на сайте Почты России проходит последняя в этом году скидочная акция на подписку. Не пропустите! Акция продлится до 13 декабря.

В поэме «Илиада» древнегреческого поэта Гомера можно найти такие стихи:

Видны в их сонме Плеяды,

Гиады и мощь Ориона,

Арктос, сынами земными ещё

колесницей зовомый…

– Может, везомый?

Нет, зовомый. То есть – называемый колесницей. Это же Гомер! Он почти три тысячи лет назад жил, понимать надо!

– Хм… А «сыны земные» – это гномы, что ли?

«Сыны земные» – это просто люди. В отличие от «небесных сынов» – богов и бессмертных героев. «Сонм» – это группа, собрание. «Арктос» – по-гречески «медведь». (Отсюда, кстати, происходит слово «Арктика» – то есть буквально «страна медведей».) А что такое Плеяды и Орион, ты и так должен знать, не маленький! Переведём с «древнегреческого» на русский:

В их группе видны созвездия: Плеяды, Гиады, яркий Орион и Медведь, также называемый людьми колесницей.

– Хм… Медведь, также называемый колесницей… Может, Большая Медведица?

Правильно, молодец!

– А почему она «зовомая колесницей»? Что общего между медведицей и колесницей?

Действительно... Почему разным народам это созвездие кажется похожим на ковш или на серп, понять нетрудно. И впрямь похоже! Почему «колесница» – тоже можно догадаться, если мысленно дорисовать колёса. А вот почему медведь?

Дело в том, что «ковш» – это только часть созвездия! Полная фигура действительно напоминает очертания какого-то огромного зверя...

Но почему у звёздного медведя длинный хвост? Где вы видели таких хвостатых медведей?

Откроем очень древний (Х век, больше тысячи лет назад!) звёздный атлас, который составил знаменитый персидский астроном Абдуррахман ас-Суфи.

В нём есть рисунок созвездия и подписаны все названия звёзд. Попробуем прочитать названия звёзд «ковшика», может, они нам что-то подскажут?

Первая звезда – Дубхе («захр ад-дуб аль-акбар», «спина большого медведя»).

Вторая – Мерак («аль-маракк», то есть, простите, «попа», «чресла», «то, что ниже пояса»).

Третья – Фекда («фахад ад-дуб», «бедро медведя»).

Четвёртая – Мегрец («аль-магриз», «основание»). Хм... Основание чего? Хвоста?

Пятая – Алиот («алият аль-хамаль», буквально «чердак перевозчика», «крыша перевозчика»). Некоторые пишут, что это переводится как «жирный хвост овцы» – но какая овца, если это медведь. Или всё-таки повозка?

Шестая – Мицар («мизар», то есть «покрывало»).

Седьмая – Бенетнаш («аль-каид бинаат наш», то есть «предводитель плакальщиц»).

Плакальщицы – это женщины, оплакивающие умершего на похоронах... В другой части созвездия, там, где у хвостатого медведя нарисована голова, находим надпись «сарир бинаат наш», то есть «кровать плакальщиц» или «трон плакальщиц»...

– Какого умершего? Какие похороны? Какая кровать, если это повозка? На бред похоже…

Ас-Суфи названия звёзд придумывал не сам – он использовал какие-то древние названия... Давай-ка вспоминай, где жили первые известные истории астрономы?

– В Древнем Египте и в Вавилоне?

Правильно!..

А теперь смотри: у нас в России созвездие Большой Медведицы ночью никогда не заходит за горизонт. Однако в Египте и Месопотамии, на родине древнейших цивилизаций, это не так! Осенью и зимой можно видеть, как семь звёзд медленно опускаются на севере «под землю», пропадают с неба.

Древним обитателям этих мест – шумерам и египтянам (то есть семитским народам – предкам арабов и евреев) – это напоминало погребальный обряд. Когда умирал царь или другой очень знатный человек, строилась подземная гробница, а к ней – широкая наклонная «дорога смерти», по которой повозка с телом царя в сопровождении слуг и воинов медленно опускалась под землю...

Именно так хоронили шумерскую царицу Пу-А-Би (Шубад) четыре с половиной тысячи лет назад – картину её похорон восстановил археолог Леонард Вулли.

Итак, первая загадка решена. «Колесница» или «повозка» – это вам не просто какая-то рядовая телега с базара! Это похороны царя или царицы – приходит осень, холода, природа умирает, и как бы в знак этого небесная колесница заходит за горизонт, «под землю». Когда же вечерами колесница снова начнёт подниматься «из-под земли» – будет уже весна, пробуждение природы, расцветут цветы, можно сеять зёрна...

Однако у древних семитов были и северные соседи – праиндоевропейцы. Предки индусов, персов, греков, германцев и славян… Вот они-то в контурах созвездия видели не колесницу, а фигуру огромного медведя – почти как на картинке из советского учебника астрономии. Праславяне и прагерманцы говорили «рыктос», греки «арктос», кельты – «артур», латины – «урсус», армяне – «ардж», предки индусов – «рыкша»...

Прасемиты и праиндоевропейцы были соседями – это, в частности, доказывают очень древние (случившиеся более пяти тысяч лет назад) заимствования в языке. Например, греческое (а затем латинское) слово «астра», то есть «звезда» – это искажённое имя планеты Венера, семитской богини Иштар (Ашторет). Тысячелетиями южная (семитская) «повозка» и северный (индоевропейский) «медведь» жили рядом друг с другом. В итоге они «перемешались». Туловище осталось медвежье, а «хвост» — от похоронной процессии с повозкой.

По-другому нельзя объяснить древние арабские названия звёзд! Вспомним ещё раз: звезда Бенетнаш – это «предводитель плакальщиц», человек, возглавляющий похоронную процессию. Следом за ним несут погребальный балдахин, покрывало – Мицар. Дальше – Алиот, то есть место, где сидит возница. А вот следующие звёзды (Мегрец, Фекда, Мерак и Дубхе) – это уже звёзды с «медвежьими» названиями. Однако этот «беспорядок» возник в настолько далёкие времена, что даже тысячу лет назад, когда ас-Суфи составлял свой атлас, эти «неправильные» имена уже надёжно «прикипели» к звёздам, изменить их было уже невозможно. Вот так и получился удивительный «медведь с длинным хвостом».

Друзья, это была статья из журнала "Лучик". Познакомиться с журналом в электронном виде (бесплатно и без регистрации) можно на нашем сайте по этой ссылке: lychik-school.ru/view

Купить бумажные выпуски можно на "Озоне" и на Wildberries.

А уже сейчас на сайте Почты России проходит последняя в этом году скидочная акция на подписку. Не пропустите!

Ну, сам крокодил Гена живёт в России. Здесь же он, скорее всего, и родился. Но вот его мама и папа (а может, бабушка и дедушка) наверняка были иностранцами. Ведь в России крокодилы не водятся! Наша задача: выяснить, откуда прибыли в Россию предки крокодила Гены. Где его «историческая родина»?

Для этого сначала возьмём с полки энциклопедию «Жизнь животных» (или учебник зоологии) и узнаем, что на самом деле отряд крокодилы делится на три надсемейства: аллигаторы, гавиалы и «настоящие» крокодилы.

– То есть аллигаторы и гавиалы – крокодилы ненастоящие?

Хм... Ну, что касается гавиалов, которые живут в Индии, то можно сразу сказать – не очень настоящие. Потому что морда у гавиала очень узкая и вытянутая, чем-то похожая на пинцет.

Да и питаются гавиалы только рыбой: их «пинцет» с острыми зубами – это идеальный инструмент для ловли скользкой рыбы в воде. В общем, на роль крокодила Гены гавиал «не тянет».

А вот аллигатора с крокодилом спутать очень даже легко. Если только не посадить (поставить? положить?) их рядышком. А если посадить (или всё-таки положить? Или поставить?), то сразу видно, что морда у аллигатора более округлая, тупая.

Аллигаторы, кстати, намного лучше крокодилов переносят низкие температуры. «Настоящим» крокодилам нужна жара – не меньше 30–35 градусов Цельсия! А вот аллигаторам достаточно и 27–28 градусов. Так что на роль Гены в российском зоопарке аллигатор больше подходит, не правда ли?

– Стоп! Но у Гены в зоопарке висела табличка: «Африканский крокодил Гена. Возраст пятьдесят лет. Кормить и гладить разрешается». Аллигаторы живут в Америке и в Китае, в Африке аллигаторов нет!

И правда, в Африке водятся только настоящие крокодилы, причём встречаются три вида: самый известный – это, конечно же, нильский крокодил.

«Но вот из-за Нила горилла идёт, горилла идёт, крокодила ведёт» – помните, да? Но вот в чём дело: нильский крокодил – животное очень крупное. Взрослые самцы достигают в длину шести метров. Это школьный класс от стенки до стенки! Если бы Гена был ростом в шесть метров – это же... Это уже не Гена, а какой-то Годзилла получается! Кроме того, крохотные глазки на огромной морде нильского крокодила делают его совсем не похожим на добродушного Гену.

Следующий вид крокодилов, живущих в Африке, – африканский узкорылый крокодил. Посмотрите на фото и сами всё поймёте – морда у этого вида крокодила очень узкая, почти как у гавиала. Это явно не Гена.

И, наконец, третий вид – африканский тупорылый крокодил, он же «карликовый крокодил».

Рост – около полутора метров, легко в обычной ванне помещается.

В природе живёт только в пресной воде, охотится и в воде, и на берегу, но вот дожди очень любит (а вы думали – откуда «пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам»?) и во время многодневного тропического дождя может «загуливать» далеко вглубь суши.

А ещё посмотрите на размер глаз относительно морды у карликового крокодила! Согласитесь, это Гену напоминает намного больше! И вообще, карликовый крокодил из всех крокодилов самый миленький! И главное: карликовый крокодил – животное для человека неопасное.

Само собой, если к нему приставать, то он может и укусить, но ведь и кошка с собакой укусить могут! В общем, характер у него точно по книге:

«...Характер у Гены был мягкий, деликатный и немного меланхоличный, но всё-таки родом он был из горячих африканских крокодилов и при необходимости мог и тяпнуть какого-нибудь не понравившегося ему нахала...»

Водятся такие карликовые крокодилы только в Западной Африке и больше нигде. Так что историческая родина крокодила Гены – это Западная Африка, бассейн реки Конго!

Друзья, это была статья из журнала "Лучик". Познакомиться с журналом в электронном виде (бесплатно и без регистрации) можно на нашем сайте по этой ссылке: https://lychik-school.ru/view

Купить бумажные выпуски можно на "Озоне" и на Wildberries.

А с 3 по 13 декабря на сайте Почты России состоится последняя в этом году скидочная акция на подписку. Не пропустите!

Слышали выражение «Маленькая ложь рождает большое недоверие»? Мы сейчас расскажем вам три истории об удивительных изобретениях. В каждой истории есть «маленькая ложь», позволяющая догадаться, что и вся история целиком – не правдива. Что это за «маленькая ложь»? Читайте внимательно, смотрите иллюстрации и попробуйте догадаться.

1. Алюминиевая корона

Рассказывают, что в I веке, во времена правления императора Тиберия, жил в Риме некий мастер-кузнец. Однажды он преподнёс императору в подарок корону, изготовленную из неизвестного металла – блестящего, как серебро, прочного, но очень лёгкого! Кузнец надеялся, что получит щедрое вознаграждение за своё изобретение, но император неожиданно нахмурился.

– Кто ещё знает секрет этого металла? – мрачно спросил он.

– Никто, только я! – с гордостью воскликнул мастер.

Тиберий удовлетворённо кивнул:

– Отрубить ему голову!..

Загадочная корона была уничтожена, кузница несчастного мастера сожжена, а тайна удивительного лёгкого металла – алюминия – оставалась неразгаданной ещё почти две тысячи лет... А всё почему? Наверное, императору показалось, что новый материал нарушит привычное равновесие вещей в мире: обесценит золото и серебро, вызовет ненужные интриги и войны.

2. Вечные спички

Первые в истории спички изготовил в 1805 году французский химик Жан Шансель. Это было неудобное и опасное изобретение: эти спички не загорались, а буквально взрывались, разбрасывая искры и обжигая руки! Их неоднократно пытались усовершенствовать, но спички по-прежнему оставались крайне «огнеопасными», а кроме того, были ядовиты. Только в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем изобрёл безопасные спички, дошедшие до нашего времени почти без изменений.

Встречали выражение «шведская спичка»? Например, так называется один из рассказов А.П. Чехова. Кроме изобретателя Лундстрема, новая спичка была обязана своим названием ещё одному шведу: промышленнику и финансисту Ивару Крюгеру, который сосредоточил в своих руках производство и торговлю изобретением соотечественника.

У «шведских спичек» был всего один недостаток: каждую из них можно зажечь только один раз.

Австрийский химик Фердинанд Рингер решил это исправить. И ему это удалось! В 1933 году Рингер продемонстрировал спичку, которая могла зажигаться чуть ли не тысячу раз! Секрет своего изобретения Рингер открывать не стал. Он отклонил предложение «спичечного короля» Крюгера продать патент; построил фабрику и сам начал выпускать «вечные спички». Крюгер был в бешенстве. В ход пошли угрозы, подкуп чиновников, попытки ограбления изобретателя и даже покушения на его жизнь.

В конце концов Рингер не выстоял в этой войне. В 1936 году его фабрика закрылась, а дальнейшая судьба самого изобретателя с тех пор неизвестна. Как и секрет его изобретения…

3. Несгораемое яйцо

В 1990 году в эфире английского общественного телевидения человек по имени Морис Уорд продемонстрировал своё изобретение – сверхжаропрочный пластик. Он предложил ведущему телепрограммы нанести тонкий слой изобретённого им материала на сырое куриное яйцо. Затем вручил ведущему паяльную лампу и предложил хорошенько нагреть яйцо. Яйцо держали в огне лампы несколько минут, а когда разбили, оно оказалось по-прежнему сырым!

Изобретением тут же заинтересовалось министерство обороны Великобритании. В ходе проведённых исследований выяснилось, что материал выдерживает температуру в 10 тысяч градусов по Цельсию! Алмаз удалось расплавить при температуре в два с половиной раза меньшей… Однако раскрывать состав и технологию изготовления материала Уорд не стал. За возможность увидеть и изучить свой суперпластик он брал плату, а исследования требовал проводить только в своём присутствии. Властям так и не удалось договориться с капризным изобретателем о полноценном анализе и возможном производстве сверхжаростойкого пластика. В 2011 году Уорда не стало. Считается, что он унёс тайну своего изобретения в могилу...

Ну, как успехи? Удалось найти «маленькую неправду» в каждой истории?

Это была статья из журнала «Лучик». Приобрести его можно на Wildberries и в «Озоне», оформить подписку – на сайте Почты России (с 3 по 13 декабря будет последняя в этом году скидка на подписку на следующий год). Скачать БЕСПЛАТНО номера за 22-24 годы можно по ссылке: https://lychik-school.ru/view

Для начала давайте вспомним, что такое энергия. Возьмём самое простое "детское" определение: "Энергия – это способность тела выполнять работу".

Энергия бывает кинетической и потенциальной.

Кинетическая энергия – это энергия движения. Тут всё понятно – раз тело движется, значит, выполняет работу.

Потенциальная энергия – это энергия как бы спрятанная, «возможная». Она прячется в растянутой пружине или резинке, или в баллончике со сжатым газом, или внутри котла с горячей водой. Когда яблоко висит на ветке, оно не движется, но на него действует потенциальная энергия – энергия гравитации. Черенок переломится – и Земля притянет яблоко. Яблоко упадёт, совершив работу. Потенциальная энергия «высвободится», превратившись в энергию кинетическую – в энергию движения.

Выполняет какую-то работу висящее яблоко, или баллончик со сжатым газом, или котёл с горячей водой? Нет.

А теперь откроем один секрет. Физическим телам «не нравится», когда в них прячется потенциальная энергия. Они стремятся от неё избавиться!

Когда мы долго сидим на одном месте – например, во время урока, нам хочется потянуться, «размяться», побегать не перемене. То есть высвободить скопившуюся энергию! Если человек не будет этого делать, ему будет плохо! Он даже может заболеть. (Вот ещё почему «дистанционное обучение» вредно для детских организмов – не с кем побегать на переменке!)

Вот точно так же и всем физическим телам «хочется» высвободить скопившуюся в них потенциальную энергию. Переведём это «хочется» на язык физики:

Работа совершается только при снижении уровня потенциальной энергии.

Если бы нам не хотелось «потянуться», мы бы и не шевелились. Родился – и лежи себе на спине всю жизнь! Но нам хочется двигаться – высвобождать потенциальную энергию. Поэтому мы вертимся, ползаем, бегаем, играем, рисуем, строим города и запускаем космические корабли. Всё это – работа. И всё это возможно только потому, что снижается уровень потенциальной энергии.

Например. Почему стреляет пневматический пистолет? Потому что на поверхности Земли давление воздуха равно 1 атмосфере, а внутри газового баллончика – давление в 50 атмосфер. Нажимая на спуск, мы открываем клапан, газ под давлением 50 атмосфер стремится расшириться – и с силой выталкивает из ствола мешающую ему пулю. Пуля летит, выполняется работа.

А теперь представим себе, что мы решили выстрелить из этого же пистолета под водой, на глубине в полкилометра. Там давление равно как раз тем самым 50-ти атмосферам. Нажимаем на спуск, открываем клапан – и что? В баллончике 50 атмосфер, снаружи тоже 50 атмосфер... Пуля внутри ствола даже не шелохнётся. Работа не выполняется.

Повторим: работа выполняется только в том случае, когда происходит понижение уровня потенциальной энергии (в нашем примере – с отметки «50» до отметки «1»). А если уровню потенциальной энергии понижаться некуда, работа и не происходит.

Физический закон, действие которого мы только что описали, называется «Второе начало термодинамики».

Именно по этому закону падают вниз предметы, текут с гор реки и ручьи, остывает кастрюля с горячим супом, «садятся» батарейки. Уровень их потенциальной энергии понижается. Камню, лежащему на склоне горы, для того чтобы выполнить работу (скатиться), нужны два уровня, то есть разность высоты. А вверх по склону он ни за что не покатится!

Из-за второго начала термодинамики не потечёт вверх вода, не нагреется сама по себе кастрюля с борщом, не зарядится сама по себе батарейка. Увеличение потенциальной энергии «само по себе» в нашей Вселенной невозможно.

В 1824 году французский физик Сади Карно задумался над таким вопрос: а всю ли энергию мы можем превратить в работу?

Ну, например: топливо, сгорая, выделяет тепло, а двигатель превращает это тепло в механическую работу. Но сколько именно теплоты мы можем превратить в полезную работу? Всю?

Ответ оказался отрицательным. Какое бы топливо мы ни использовали, из каких бы материалов ни делали двигатель, как бы ни старались – даже в самом идеальном случае в полезную работу нам удастся преобразовать не больше 35% тепловой энергии! А куда же денется остальное? Попросту рассеется в пространстве – совершенно бесполезно...

В 1850 году немецкий физик Рудольф Клаузиус дополнил работу Карно и ввёл в науке новое понятие – «энтропия». Так он назвал ту самую бесполезную часть энергии, рассеивающуюся в пространстве.

Всякий раз, когда мы что-то делаем, помимо полезной энергии, совершающей работу, выделяется целая куча бесполезной энергии! Чтобы заварить чашку чая, мы кипятим целый чайник воды. Часть горячей воды используется, а остальная остывает... И так много раз!

Неумолимые математические формулы показывают: внутри замкнутой системы (скажем, нашей Вселенной) количество энтропии постоянно увеличивается, в то время как количество энергии остаётся неизменным...

Выяснив это, Клаузиус пришёл к очень грустному выводу: в будущем весь наш мир ожидает «тепловая смерть».

Вся существующая энергия рано или поздно будет «размазана» по Вселенной, как крохотный кусочек масла по огромному бутерброду – причём на том самом «одном уровне», из которого извлечь работу ни при каких обстоятельствах не выйдет! Прекратится всякая жизнь, любое движение, вся Вселенная окажется тёмной, мёртвой, скованной лютым холодом – безо всякой надежды на возрождение. Жутковатая картина, правда?

Энтропия – это как бы «антиэнергия», её полная противоположность. Там, где энергия творит, оживляет и созидает, энтропия разрушает, умерщвляет, уничтожает. То, что она отбирает, она отбирает навсегда и безвозвратно. Страшно?

Нам – да.

Когда люди узнали об этом, они были потрясены. Ещё бы, «наука доказала, что мир обречён!» Раньше люди верили в бессмертие (в бессмертие души, например), верили в то, что жизнь бесконечна. И вот – эта вера рухнула! Во всяком случае, серьёзно пошатнулась…

В конце XIX века вошло в моду движение «декадентов» (от французского слова «декаданс» – «падение», «разложение»). Декаденты считали, что, раз мир «заканчивается», то незачем думать о будущем, соблюдать приличия, стараться сделать жизнь лучше. В «декаденты» записывались поэты и писатели, философы и художники. Обычные люди тоже стали подражать декадентам. Возникла мода на мрачность и цинизм, «мода на смерть», мода на вызывающее и даже бесстыдное поведение.

Смысл этого явления великий русский писатель Ф.М. Достоевский выразил одной ёмкой фразой: «Если Бога нет – всё дозволено».

Но затем пришло спасение...

Что такое тепло?

Еще до Клаузиуса идею о существовании «бесполезной потери теплоты» высказал французский физик и математик Сади Карно. Однако сами его представления о природе тепла были очень далеки от истины. Сади Карно представлял тепло как невидимую и невесомую жидкость – «теплород», – перетекающую от одного тела к другому. Рудольф Клаузиус стал одним из основоположников современной теории тепла – молекулярно-кинетической. В ней полностью отвергался теплород, а возникновение тепла объяснялось быстрым или медленным движением мельчайших частиц вещества, то есть молекул.

Каждая молекула невообразимо мала и обладает крохотной массой. Тем не менее, как любое движущееся тело, она обладает кинетической энергией – помните, мы говорили об этом в самом начале?

Сталкиваясь в беспрестанном хаотическом движении с другими молекулами, наша молекула выполняет механическую работу – и именно эту работу мы уже воспринимаем в качестве температуры тела. Если молекулы движутся быстро – то температура выше, если молекулы движутся медленно – то температура ниже. Случай, когда молекулы вещества «остановятся совсем», физики назвали «абсолютным нулём». Это самая низкая температура, которая может существовать в нашей вселенной, и равняется она минус 273 градусам.

Чтобы понять, надо измерить

Но вот в чём дело. Молекул вещества очень много – не миллионы, не миллиарды, не триллионы – их триллионы триллионов даже в объёме чайной ложки! В стакане воды в секстиллион раз больше молекул, чем звёзд во всей нашей Галактике! Могут ли все они двигаться с одинаковой скоростью?

Нет, конечно же, не могут. Скорости и направления движения у всех молекул разные – а температура вещества определяется только «в среднем». Формулы для таких расчётов изучает особая наука – статистическая физика.

Почему эта наука особенная? Потому что математически описывает величины, связанные и не связанные между собой одновременно!

Бывает так, что связь существует только на очень большом, макроскопическом уровне. А на обыкновенном (то есть микроскопическом) – нет. Приведём простой пример.

В 1980 году в Москве проходили летние Олимпийские игры, а на торжественных церемониях открытия и закрытия зрители с восхищением наблюдали за огромными «живыми картинами» на центральной трибуне стадиона в Лужниках. Это был как бы экран размером 67х67 пикселей, только «пикселями» были люди – 4 с половиной тысячи человек. По сигналу режиссёра они поднимали разноцветные флажки.

Сможем ли мы, взяв отдельного человека из этой массовки, точно сказать – какая картинка показывается на трибуне в данный момент? Вот, скажем, волонтёр Петров поднял синий флажок. Какую он показывает картинку? Неизвестно. С другой стороны, глядя на общую картинку с олимпийским медвежонком Мишей, сможем мы точно сказать, какой флажок сейчас поднял волонтёр Петров? Тоже нет!

То же самое можно сказать о тепловых процессах. Мы можем взять стакан воды (макроскопический уровень) и измерить градусником его температуру – запросто! Но можем ли мы точно сказать, с какой скоростью движутся молекулы воды (микроскопический уровень) внутри этого стакана? Нет.

А если мы проследим за какой-то одной молекулой и измерим её скорость – сможем ли сказать, какая температура воды в нашем стакане? Опять нет. Вот и получается, что величины между собой связаны (температура зависит от скорости движения молекул), но... не связаны.

Кто такой демон Максвелла?

Далеко не всем в середине XIX века были понятны революционные для того времени идеи о движении молекул. Горячим сторонником молекулярно-кинетической теории тепла был физик Джеймс Максвелл. Для того, чтобы интересно и образно проиллюстрировать студентам связь между теплом и движением молекул, Максвелл придумал вот какой красивый и любопытный пример.

Предположим, что у нас есть сосуд с газом определённой температуры. Этот газ состоит из огромнейшего числа молекул, которые движутся (в точности по формулам статистической физики!) с разными скоростями и в разных направлениях. Разделим этот сосуд напополам перегородкой, а в перегородке сделаем маленькую дверцу, возле которой посадим маленького, но разумного, очень юркого и наблюдательного демона.

Отдадим демону вот какой приказ: в правую половину сосуда пропускать только те молекулы газа, которые движутся быстро, а в левую – только те молекулы, которые движутся медленно. В результате работы «демона Максвелла» в правой половине соберутся только более быстрые молекулы, а в левой – более медленные; тогда в правой половине сосуда (снова в точности по формулам статистической физики!) температура «сама по себе» станет выше, а в левой – напротив, ниже. Правая половина нагреется, левая охладится.

Если бы «демон Максвелла» на самом деле существовал и умел ловить и сортировать молекулы, он вполне смог бы поднять температуру в правой половине сосуда, не нарушив второе начало термодинамики. Вопрос лишь в том, может ли существовать такой демон!

Мы живём в XXI веке, вокруг всё больше и больше нанотехнологий, так что почему бы и не предположить, что будет создан такой вот крохотный робот-демон, сортирующий молекулы? Однако для работы ему будет нужна энергия. А она не берётся из ниоткуда – робота демона придётся «кормить».

В этом-то и загвоздка!.. Демон Максвелла – не часть замкнутой системы «сосуд с молекулами газа». Он отдельная, «внешняя» по отношению к сосуду система (хоть и сидит внутри). А по отношению к Вселенной он – часть замкнутой системы «Вселенная». И расходуемая им энергия, хоть и понижает энтропию сосуда с газом, но энтропию Вселенной отнюдь не понижает! А наоборот, повышает...

Значит, нужен такой демон, который будет внешним по отношению к Вселенной. Хм... А это может быть только... Ну, да, её Творец. Или – если не хотите Творца – другая вселенная, сообщающаяся с нашей по принципу «жизнь – смерть – жизнь». Как два пузыря – один сдувается, другой надувается...

Кстати, предположение про «пузыри» является вполне серьёзной научной гипотезой. А есть ещё и «многомировая интерпретация» – математическая модель, в которой вселенные даже и сосчитать невозможно: их бесконечность бесконечностей! (Что уж тут горевать об одной...)

Но интересно другое.

«Энтропии вопреки»

Физик Эрвин Шрёдингер (ага, тот, которого «кот»), автор интереснейшей книги «Что такое жизнь с точки зрения физики», внимательнейшим образом изучив этот вопрос, пришёл вот к какому выводу: «Жизнь – это работа специальным образом организованной системы по понижению собственной энтропии за счёт повышения энтропии окружающей среды».

Получается, что живые организмы – даже примитивные, микроскопические! – способны «перераспределять» энтропию, предотвращать свою деградацию, повышать сложность систем, перенаправлять потоки энергии.

Этой неожиданной теории существуют подтверждения – например, в геологии.

На сегодняшний день геологам известно около 5000 различных минералов (горных пород). Однако далеко не все горные породы, присутствующие на Земле, есть на безжизненных небесных телах – скажем, на Луне! Там нет и не может быть ни мела, ни мрамора, ни известняка, ни каменного угля... Почему?

Потому что эти минералы образовались из отложений живых организмов! 90% горных пород (!) на нашей планете возникли исключительно благодаря такому удивительному явлению, как жизнь!

Получается, жизнь действительно может многократно повышать сложность «системы в целом», уменьшая тем самым её энтропию, повышая «энергетический потенциал»!

Живая вселенная?

Одна из самых удивительных и спорных научных теорий на сегодняшний день – это теория о существовании «вселенского разума». У неё есть очень много сторонников – но и очень много противников.

Сторонники говорят, что наш мир, состоящий из огромнейшего количества взаимосвязанных элементов – скажем, соединённых гравитационным полем звёзд и галактик, состоящих, в свою очередь, из соединённых атомными и квантовым полями элементарных частиц, – рано или поздно, подобно гигантскому мозгу, был должен обрести некую форму сознания – или хотя бы какое-то его подобие.

Это не значит, что вселенная разумна в человеческом понимании – в конце концов мы и сами ещё толком не понимаем, что же такое «разумность» или «сознание». Однако такой вот «супермозг» вселенского масштаба должен рано или поздно осознать свою смертность – неизбежный конец из-за той самой энтропии и «тепловой смерти». А значит, у него, как у жизни, могла возникнуть способность этому противостоять...

Больше напоминает фантастику? Согласны. Но когда учёные говорят о малоизученных и непростых вещах, они вынуждены «заступать» в область фантазии и воображения.

Посмотрите – структура нашей вселенной очень напоминает структуру нервной клетки! Что это? Случайное совпадение? Или нет? Посмотрите-посмотрите!

Слева – структура клетки головного мозга человека. Справа – структура Вселенной в масштабе 31 мегапарсек в 1 сантиметре

Красиво? Снова вспоминаем Фёдора Михайловича: «Мир спасёт красота»... А хотите – вот «мнение специалиста»:

«Вселенная – это не гигантская машина, а гигантская мысль»

Физик-теоретик Джеймс Джинс

Это он со своей семьёй. Как думаете, прав он или нет?

Это была немного переделанная статья из журнала «Лучик»...

Внимание! Сейчас можно оформить ПОДПИСКУ на журнал «Лучик» со СКИДКОЙ 20%. Акция продлится до 17 ноября. Ссылка на онлайн подписку: https://podpiska.pochta.ru/press/П5044

Также подписку вы можете оформить в вашем почтовом отделении.

Свежие и архивные номера можно купить на Вайлдберриз и в Озоне.

Скачать БЕСПЛАТНО номера «Лучика» за 22-24 годы можно здесь: https://lychik-school.ru/view

Сыграем? Надо продолжить строчки стихотворений Пушкина. Для нас с вами это просто минутное развлечение, потеха, а вот для для наших детей может оказаться серьёзным испытанием. Зовите детей!

Это было задание из октябрьского номера. Он есть на Вайлдберриз. Скачать другие номера бесплатно можно здесь: https://lychik-school.ru/view