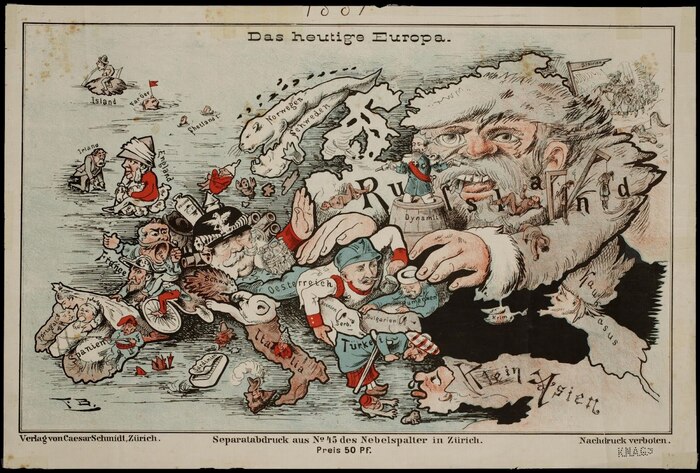

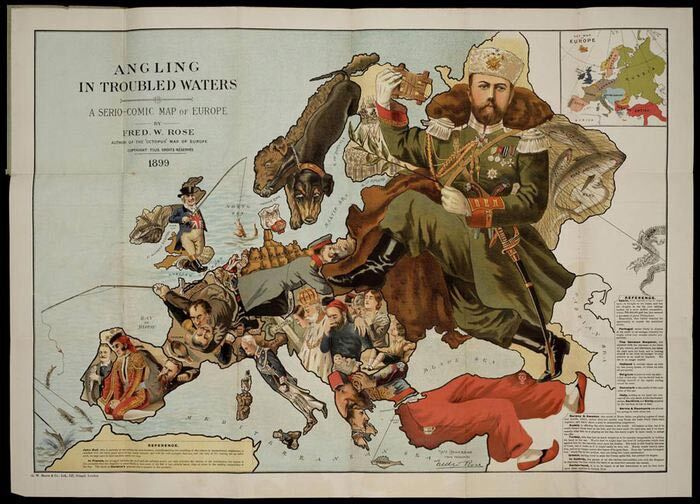

…Победа еврейско-масонского союза в Западной Европе была очевидна и впечатляюща. Результаты спровоцированной еврейско-масонского союза Первой мiровой войны говорили сами за себя: падение трех консервативных европейских монархий (в глазах союзников монархическая «Россия попала как бы в разряд побежденных стран», так как «Мiровая война... имела демократическую идеологию» (Струве П. Размышления о русской революции. София. 1921. С. 9-10), – позволил себе заметить П.Б. Струве); приход к власти правительств масонской ориентации в государствах, возникших на месте Австро-Венгрии и в отделившихся частях бывшей Российской империи; провозглашение "еврейского национального очага" в Палестине. Да и сами победители не скрывали своего торжества на итоговой Парижской конференции 1919–1920 гг., проведенной под руководством масонов и еврейских организаций. Об этой конференции стоит привести несколько цитат из еврейских энциклопедий.

от, например, организаторы и участники этой конференции со стороны США: член Верховного суда Л. Брандейс (он же президент Мiровой организации сионистов) был председателем американской Комиссии «по сбору материалов для переговоров о мире» (Encyclopaedia Judaica. Berlin. 1929. Band 4. S. 1010). Другая энциклопедия отдает должное «Американскому еврейскому конгрессу, разработавшему предложения для Парижской мирной конференции 1919. Члены Американского еврейского комитета Дж. Мак, Л. Маршалл и С. Адлер участвовали в конференции и в значительной степени благодаря их деятельности и связям евреям были предоставлены права», которых они хотели. Б. Барух, председатель Комитета военной промышленности США, сначала был «фактически ответственным за мобилизацию американского военного хозяйства», а затем «работал в Высшем экономическом совете Версальской конференции и был личным экономическим советником президента Вильсона» (Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим. 1976. Т. 1. С. 108, 301).

Во время войны банковская группа Шиффа кредитовала и Антанту, и Германию, а братья Варбурги поделили сферы влияния, и в то время, как Пауль «имел решающее влияние на развитие американских финансов во время мiровой войны», Макс оказывал услуги Германии и затем участвовал в Парижской конференции с немецкой стороны «как специалист по вопросам репараций» (Jüdisches Lexikon. Berlin. 1930. Band IV/2. S. 1331, 1329).

Был еще брат Феликс – он, будучи «центральной фигурой немецко-еврейской элиты, которая доминировала в еврейской общине США в первые десятилетия ХХ в.», во время войны состоял совладельцем того же гамбургского банка. Четвертый из Варбургов, Фриц выполнял во время войны политические поручения германских властей по проникновению в среду российских либералов (Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. С. 606; Jüdisches Lexikon. Berlin. 1930. Band IV/2. S. 1331, 1329; Катков Г. Февральская революция. Париж. 1984. С. 86, 108).

Отметим также, что уже накануне Мiровой войны, не в последнюю очередь благодаря Варбургам и Шиффу, финансовое господство "мiровой закулисы" поднялось на качественно новую ступень. В 1913 г. еврейскими банкирами было оказано давление на президента США и была создана Федеральная резервная система (Federal Reserve System). ФРС соответствует понятию Центрального банка и имеет право печатать доллар, однако является системой частных банков и в своих решениях не зависит от правительства США (см.: Sutton A. Federal Reserve Conspiracy. Boring, Oregon. 1995; Griffin, Edward. The Creature from Jekyll Island. Appleton, Wisc. 1994; Эпперсон Р. Невидимая рука. СПб. 1996). Более того: ФРС, создавая деньги "из ничего", дает их в долг правительству США, сделав его зависимым от себя. А после того, как в ходе Первой мiровой войны американские банки кредитовали все воюющие страны, сделав всех своими должниками, их валюты были привязаны к доллару (Зворыкин Н. К возрождению России. Париж. 1929. Гл. 6). [Откровенная и масонская символика на однодолларовой банкноте: Novus ordo seclorum - Новый порядок на века.] С тех пор ровно нарезанные зеленые бумажки ФРС, не обезпеченные реальными ценностями, стали во всем мiре основным эквивалентом материальных благ. То есть никому не подконтрольная ФРС распространила свою экономическую власть на все страны. В этом и заключалась финансовая цель "мiровой закулисы" в мiровой войне.

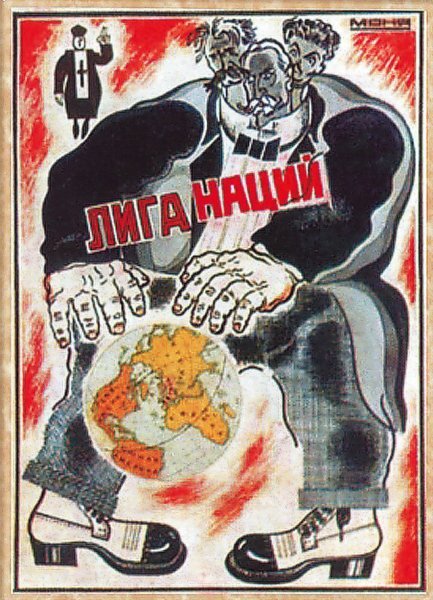

Одним из главных достижений этой конференции стала Лига Наций, которая «была, в сущности, масонским творением, и ее первым президентом стал французский масон Леон Буржуа» (Mariel P. Les Francs-Maç en France. Paris. 1969. P. 204); гордостью за это "творение" проникнуты многие масонские источники. Об этой первой попытке создать мiровое правительство в немецко-язычной "Еврейской энциклопедии" сказано:

«Лига Наций, созданная на мирной конференции в 1919/1920 гг., ... соответствует древним еврейским профетическим устремлениям и поэтому стоит в определенной духовной связи с учениями и воззрениями евреев... Кроме специальных вопросов... есть две области, в которых судьба евреев формально связана с Лигой Наций: создание еврейского национального очага в Палестине и обезпечение прав меньшинств» (Jüdisches Lexikon. Berlin. 1930. Band IV/2. S 1225; Band I. S. 1137).

Причем еврейский "национальный очаг" в Палестине впервые был провозглашен в Декларации Бальфура (министр иностранных дел Великобритании, масон), при «непосредственном участии в ее подготовке» упомянутого члена Верховного суда США Л. Брандейса – это произошло в 1917 г., в одну неделю с Октябрьским переворотом в России...

Разумеется, Лига Наций была задумана лишь как представительный орган для пропагады мондиализма (объединения мiра). Подлинным мiровым правительством чувствовала себя сама закулиса – финансовая олигархия и высшее масонство, – которые стали создавать собственные политические структуры закрытого типа; например, в Англии в такую структуру ("Круглый стол") еще до войны входили Мильнер, Бальфур, Ротшильды; в 1921 г. в США был создан более широкий "Совет международных отношений".

Все это вместе взятое – в том числе случайные совпадения – не могло не произвести впечатления. В 1920-е годы стала чрезвычайно популярной тема "мiрового жидо-масонского заговора", якобы целенаправленно действовавшего и на Западе, и в советской России. "Протоколы сионских мудрецов" вышли на многих языках (даже на арабском и китайском); в Англии они были напечатаны в солидном издательстве и обсуждались в английском парламенте.

Обезпокоенная газета "Таймс" (владелец которой, лорд Нортклифф, был большим другом еврейства), сравнивая «пророческие предсказания» "Протоколов" с происходящим в России, писала, что большевицкие лидеры – «в большом проценте евреи, образ действий которых соответствует принципам "Протоколов"». От «этого жуткого сходства с событиями, развивающимися на наших глазах», «нельзя просто так отмахнуться». Утверждение, что "Протоколы" сфабрикованы русскими реакционерами, «не затрагивает самой сути "Протоколов"»; «необходимо объективное расследование», иначе «это питает огульный антисемитизм» (The Times. London. 1920. 8.V. P. 15.)...

Только на этом фоне можно понять и последующее трагическое развитие в побежденной и униженной Германии: это была реакция – конвульсивная, слепая, злая, перечеркнувшая собственные духовные ценности – реакция крайне правых сил на победу их противников в Первой мiровой войне... И лишь ценою еще одной мiровой войны масонству в Европе удалось утвердиться окончательно, а еврейству – создать свое государство...