Эта наша строчная развертка

Так было дело при разработке крупносерийного видеоконтродьного устройства (условно - ВКУ) в Ленинградском ОКБ Р.

В нашей разработке мы могли использовать наиболее качественную советскую комплектацию, которую сплошь и рядом поставлять «на гражданку» запрещалось.

Так, в нашем ВКУ необходимо было разработать узел растровой строчной развертки. Обычные схемные решения, заимствованные из телевизионной техники, не подходили в связи с жесткими требованиями по климатике, механической прочности и другим причинам. Особенно неприятным оказалось отсутствие возможности реализации в диапазоне необходимых температур одной паршивой детальки, которая в телевизионных приемниках называется регулятором линейности строк (РЛС), служащей для компенсации паразитных активных потерь обмотки, и представляет из себя регулируемый нелинейный дроссель на феррите. В других областях преобразовательной техники уже потихоньку отказались от подобных решений путем умного использования полупроводников. Порывшись в Патентном фонде Михайловского замка, нашел решение Pat USA №3795835., в котором реализована такая замена, но получить приемлемую линейность для ВКУ не получилось из-за того, что она принципиально корректируется только на половине растра. Пришлось серьезно повозиться, прежде чем удалось устранить этот недостаток, причем было найдено решение, в котором нелинейным элементом достаточно качественной экспоненциальной коррекции является обычный кремниевый диод, а ее регулировка осуществляется простым потенциометром.

Если читателю когда-либо приходилось рассматривать электрические схемы старых телевизоров, возможно, он (как, в свое время, и я) был возмущен нечитабельностью схем строчной развертки. В действительности же тут нет никакого злого умысла, а схемотехническая сложность связана с весьма значительной функциональной и регулировочной загруженностью узла.

Поэтому само по себе новое решение строчной развертки требовало громадной адаптационной привязки.

На эту работу, требующую добросовестности в сочетании с тонким творческим чутьем, мало кто способен. Я знал только одного способного на это человека.

Это был Васильев Сергей Александрович.

Мы с ним вместе работали ранее во ВНИИ Коминтерна. За глаза и в глаза, всегда и везде все его звали Сережа. По моей просьбе и благословению руководства он быстренько перешел к нам в «Р» и стал доводить новую строчную развертку до ума.

. Сережа взялся за адаптацию новой схемы развертки и через несколько месяцев ее завершил. Неплохо. На наши решения строчной развертки мы получили Авторские Свидетельства СССР (АС №678711, №894885, №930742 , №1105105).

Решение понравилось, после публикации изобретений заинтересовались сторонние разработчики, которые вышли на нас через патентные службы. Мы не делали секретов. Делились ноу-хау с разработчиками из других городов. Кое-кто внедрил, но также как и у нас в ограниченной «спецтехнике». И мы предположили, что в бытовых телевизорах наши решения можно тоже недурно использовать.

Стал я донимать телевизионщиков. Но «на Козицкого», где изготавливали ленинградские телевизоры «Радуга», заявили, что они лишь изготовители, а не разработчики. Разработчикам все «до фени». Не до нас - у них «другие большие задачи».

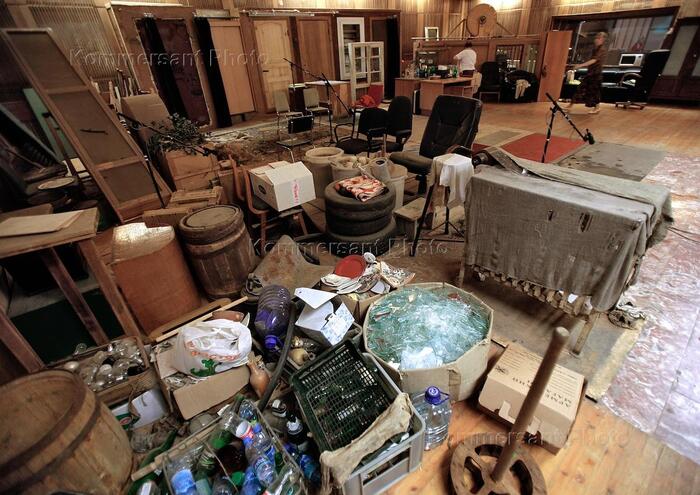

Поехал в Москву на самый большой завод телевизоров в СССР. Поговорил с явно не дегенеративным техническим начальником. Он хоть выслушал. Ничего не ответил, но указательным пальцем поманил - пойдем, мол, покажу. Привел в цех изготовления этих самых моточных РЛС и сказал великое: «Вы что, предлагаете мне ликвидировать этот участок? А что на этом месте будет? А куда я дену этих намотчиц? Выгнать? Щаас!». На мои дальнейшие нападки он авторитетно заявил, что, по его опыту, все подобные потуги бессмысленны. Я и заткнулся!

А в нашем крупносерийном ВКУ мы еще изобрели новые функциональные полезные возможности ( АС №849541, №1123116, №1259519) .

Помимо строчной развертки совместно с талантливейшим конструктором В.М. Шумилиным мы также изобрели ряд высококачественных конструктивных решений связанных с установкой кинескопа ( АС №843307, №936122, №980294, №110595, №1153430).

К счастью, в то время патентные службы в Москве во ВНИИГПЭ широко пользовались высококвалифицированной профессионально грамотной научно-технической экспертизой сторонних организаций, что позволяло при оформлении документов минимизировать теоретические и юридические дебаты.

.

Петр Новыш

Санкт-Петербург