Каллопокалипсис часть 3

Продолжаем рассказывать скрытую историю нашей планеты.

Предыдущие посты:

Каллопокалипсис

Каллопокалипсис часть 2

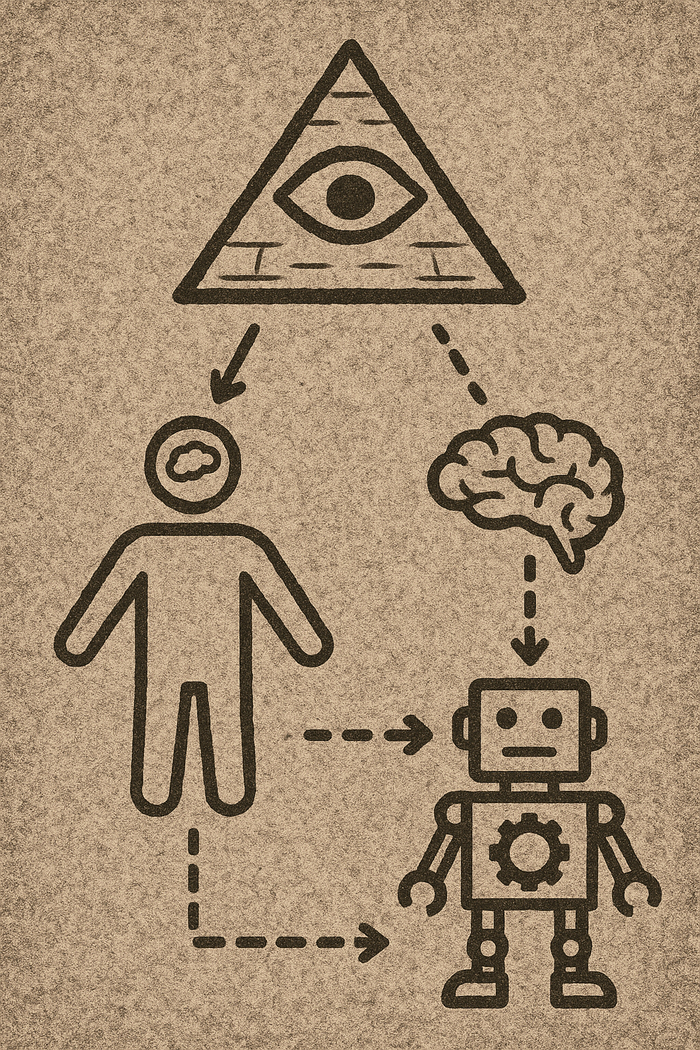

Кратко рассмотрим 3 варианта спасения человеческой расы:

1. Метод Таноса

2. Замена части людей несрущими киборгами

3. Строительство 43000 унитазных заводов

1. Метод Таноса

К нему человечество готовили весь двадцатый век в основном посредством кинематографа, как наиболее доступный способ быстро внести в умы пролетариев нужную информацию, а также компьютерных игр.

Основной посыл: Идеализация войны, наличие якобы неизлечимых болезней, прямое указание на наличие богов.

Война долго не прокатывает и штука довольно рискованная, вдруг пролетарий таки дотянется до кнопки и тогда кирдык всем.

Неизлечимая болезнь: 2020 Covid 19 - неудачный эксперимент по выкашиванию наиболее недееспособного, но срущего населения - частично сработало, но эффект оказался слаб + юниты начали осознавать что работать можно меньше не потребляя излишков, что кстати никак не влияет на массу калла, а даже скорей сидение дома ее увеличивает. В общем не сработало.

Наличие богов: мутанты, супергерои, космические боги - пока остались на уровне кино, в тираж не пошло.

3. (2 будет потом) 43000 унитазных заводов

Для такого количества заводов необходимо огромнейшее количество специалистов по керамике, в первую очередь глиномесов.

Создать армию глиномесов решили в западной Европе и частично в США учитывая умение местных народов поворачиваться задом.

Но глиномесы начали месит глину дома и ваять непотребства вместо унитазов, а также оказались неспособны к репродукции здоровых юнитов. Программу Планета глиномесов 2050 решили свернуть, первыми из нее вышли США.

Остался единственный путь:

2. Несрущие киборги - если смотрите любые новости то вы видите это, их разработка идёт повсеместно.

Нет лишних фекалий - нет дерьмо-конца света.

Подробнее опишу в следующем выпуске.

Тот Самый Гигант с магазина...

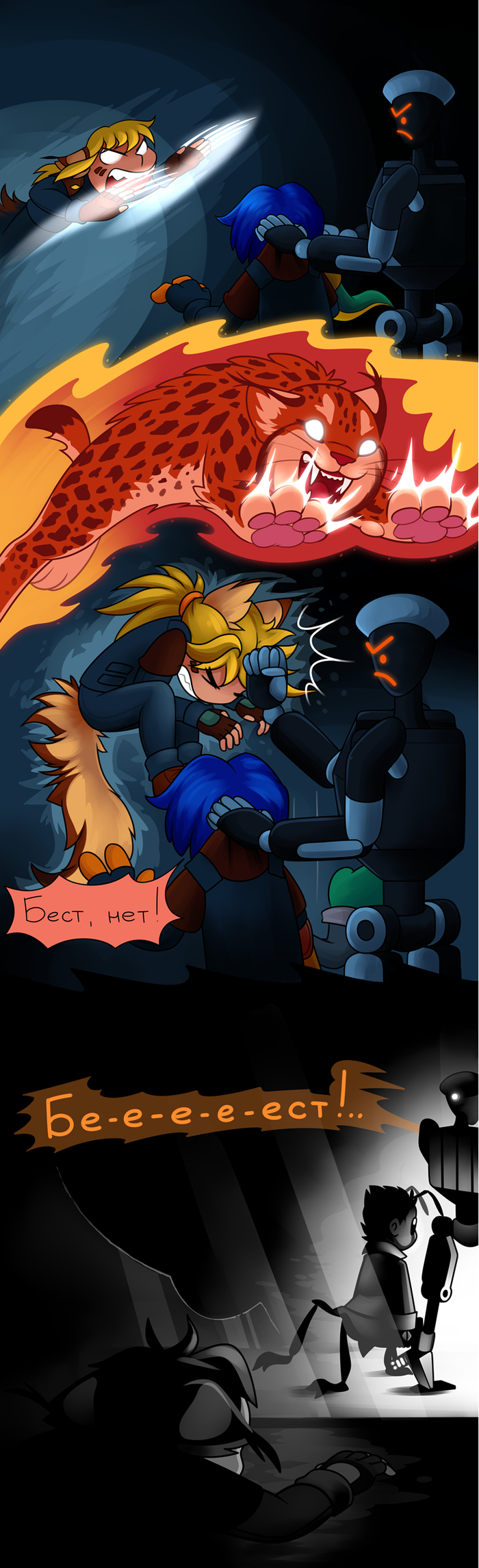

Тёмные дни впереди 2 - Вшестером #47: Разделённые

Комментарий стукнутого автора: Сорян, уважаемый читатель, эта часть рисовалась у меня просто неприлично долго и тьожоло. А следующие будут ещё тяжелее (но, надеюсь, быстрее).

Мне не хочется. А придётся.

Впереди самые тёмные дни нашей истории.

Вспомните, что чёрно-белые кадры в истории появляются далеко не просто так. :(

Комментарий отсутствующего: Я, если честно, ни фига не понимаю докторожука. Вместо того, чтобы подобрать эту прикольную рыську и наклепать мутагенов могущества он подбирает нескольких странных чувачков just for lulz, не иначе. Каточка научила тому, что чем ты больше и быстрее, тем больше у тебя шансов дотянуть до зимы. А чего с того же Дино добудешь? Крылышки, как у мутанта-зверя, чтобы окружающие кекали?