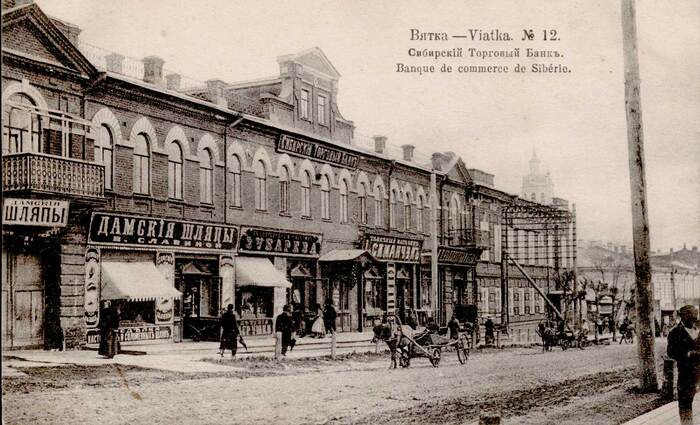

"Русские типы". Кого можно было встретить на дореволюционной улице

Сегодняшний пост посвящен тому, кого житель дореволюционного города встречал на улице изо дня в день.

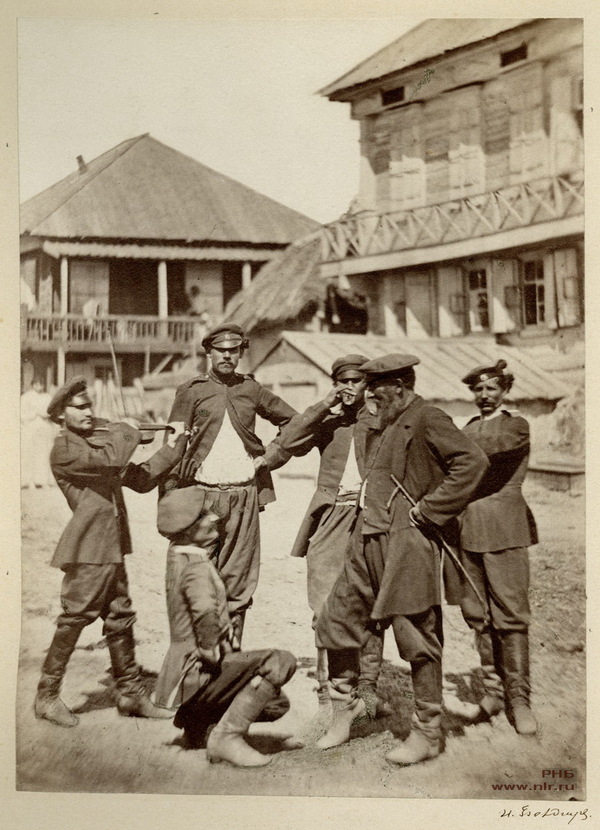

Пожалуй, самые колоритные городские «типы», о которых вспоминали в записках и мемуарах старожилы – торговцы. Бродячих торговцев было даже больше чем лавок и магазинов. Некоторые ходили только по улицам, некоторые заходили и во дворы. Специализация продавца часто зависела от того, откуда он родом. Например, среди торговцев красным товаром (ткани, швейные принадлежности, галантерея) было много выходцев из Ярославской губернии. Татары часто специализировались на скупке и перепродаже подержанной одежды и иных вещей. Их в народе называли халатами, халатчиками и шурум-бурум. Их также в шутку называли «князьями».

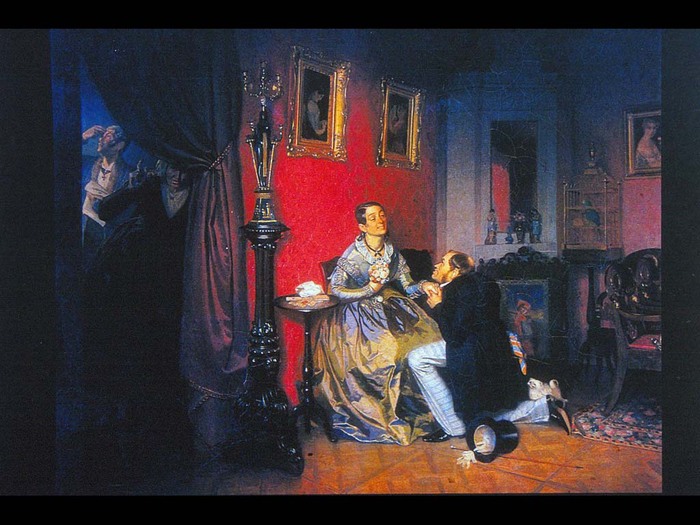

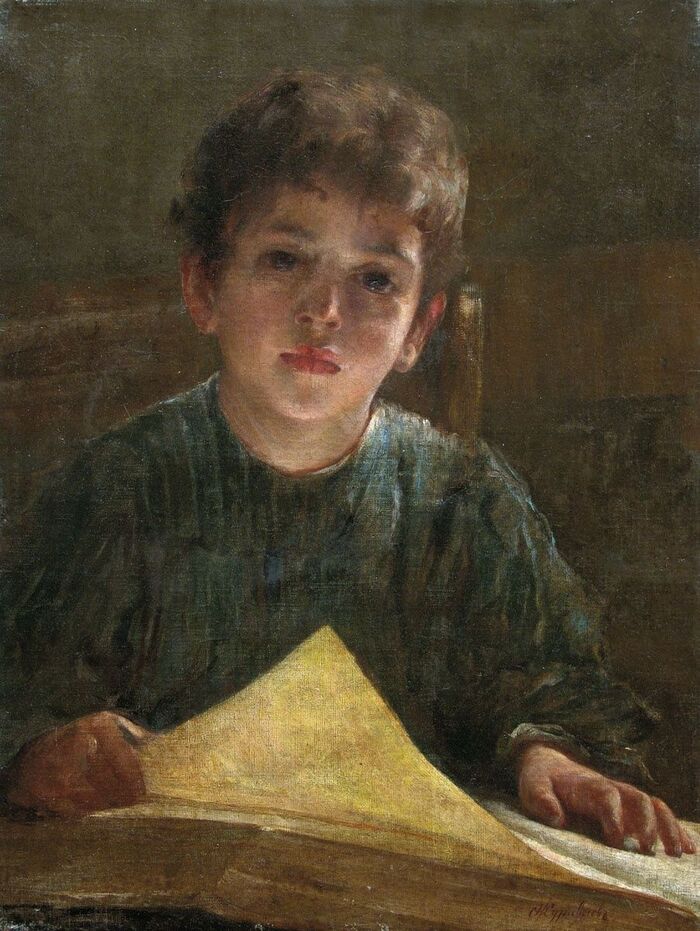

В. Е. Маковский. "Художник, продающий старые вещи татарину" (1865)

Помимо продавцов по улицам и дворам ходили предлагавшие услуги точильщики, жестянщики и т.д. Были те, кто не продавал, а наоборот, просил отдать ветошь, кости, стеклянные склянки. Кости и ветошь потом они сдавали в переработку, склянки часто скупали аптекари. На городских улицах можно было встретить и «холодных» сапожников, которые предлагали прямо на месте починить обувь.

Из воспоминаний писателя Л. В. Успенского о дореволюционном Петербурге: «В подворотне нашего дома – Нюстадтская, 7, – как и во многих подворотнях рядом, висела железная доска. Черной краской по белой на ней было сурово выведено:

Татарам, Тряпичнекам и протчим крикунам вход во двор строга воспрещаетца!

А они – входили. И сколько их было разных...

Приходила картинная – Елена Данько лет через пятнадцать охотно вылепила бы такую фарфоровую статуэтку – крепкая, бойкая в такой мере, что с ей подобными и старшие дворники остерегались сцепляться, похожая, как я теперь понимаю, на лесковскую "Воительницу" женщина; крепко становилась посередь двора на аккуратно обутых в добрые полусапожки основательных ногах и запевала:

– Сельди галанские, сельди; сельди, се-е-льди!

В ладной кацавеечке, в теплом платке, с румяным – немолодым, но все еще как яблоко свежим – лицом, она стояла спокойно и с достоинством. На се левом плече уютно лежало деревянное коромыслице с подвешенными к нему двумя тоже деревянными кадочками – небольшими аккуратными, в хозяйку, с плотно пригнанными крышками. Третья кадочка, поменьше, – с любительским посолом – в руке. Быстрые глаза так и бегают от окна к окну, рисованный пухлый рот вкусно шевелится. И вот уже открылась первая форточка, и через зеленый продырявленный дощатый ящик-ларь, в каких хранили тогда вместо нынешних холодильников провизию (слова "продукты" никто и не слыхивал), перевешивается чья-то голова. И кадочки поставлены на мостовую, и кто-то сбегает – или неспешно сходит – по черной лестнице; и хлопает наружная дверь, и начинается торг…

Иной раз во двор входил человек-копна, зеленое лиственное пугало; такими в книжках для малышей рисуют сказочных леших. И сквозь пряно-пахучие, полусухие березовые ветки звучал изнутри копны высокий бабий голос:

– Венички бере-о-зовы, венички!

Все – свое: свой распев, свое хитроумное устройство, поддерживающее в равновесии на плечах и спине два-три десятка или две-три дюжины отлично связанных, в меру подсушенных, в меру провяленных банных веников…

Другая женщина (а случалось, и мужчина) появлялась, распустив высоко над головой, как буланую гриву, целый мочальный веер:

– Швабры, швабры, швабры!

Еще эхо не смолкло от этого мажорного выкрика, а от подворотни уже доносится глуховатый минор следующего "крикуна":

– Костей-тряпок! Бутылок-банок!

Или:

– Чулки-носки-туфле-е-е!

Или:

– Халат-халат! Халат-халат! – с особым, за три двора различаемым татарским акцентом и интонацией. – Шурум-бурум!

Были торговцы, которые появлялись и исчезали, как перелетные птицы, как бы входя в состав фенологических примет города... Бывало, подходит время, и слышно со двора: "Огурчики малосольные, огурчики!" Пройдет положенный срок – доносится другая песня: "Брусничка-ягода, брусничка!"

Осенью всюду звучит: "А вот кваску грушевого, лимонного!" Весной же, когда, кажется, в лес и доступа никакого нет, когда еще на пригородных полях стоят озера непроходимого половодья, а в лесной глуши сугробы и в полдень не подтаивают, не успеешь открыть форточку, и уже зазвучало и понеслось привычное, как в деревне свист скворца или грачиный гомон на березах: "Клюква подснежна, клюк-ва-а!" А настанет время, и нет ни одной клюковницы. Прошел сезон!...

А были и непрерывно действовавшие торговцы, которым все равно было, лето или зима, весна или осень, Я думаю сейчас о всевозможных старьевщиках, а также о галантерейщиках. И те и другие заслуживают, пожалуй, того, чтобы их помянуть. Надо прежде всего сказать вот что. "Разделение труда" при обслуживании дореволюционного питерского обывателя всеми теми "надомниками", о которых я сейчас говорю, было, в общем и целом, очень устойчивым и строгим. Медник, например, вне зависимости от ситуации на рынке металлов обречен был самой судьбой (раз уж он стал лудильщиком) взывать во дворах "паять-лудить" и никогда не пытался заодно взять на себя работу жестяника. Селедочница торговала селедками и не соблазнялась примером огуречника или квасника. Ярославцы разносили по домам тюки с мадаполамом, полотном и тому подобными материалами и не перебегали дороги китайцам, торговавшим бок о бок с ними шелковым товаром».

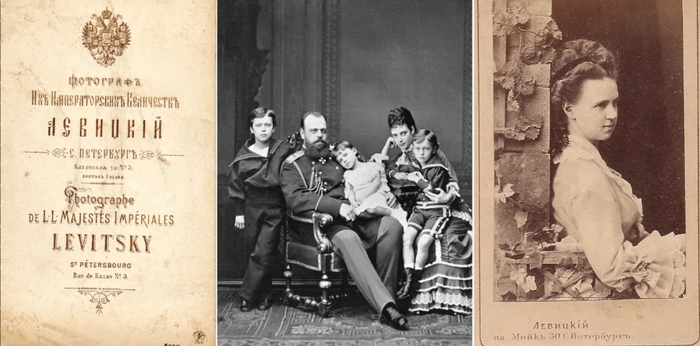

Множество фотографий подобных торговцев сделал в середине 19 века знаменитый фотограф Вильям Каррик. Позже и другие фотографы создавали циклы, получившее общее название «русские типы».

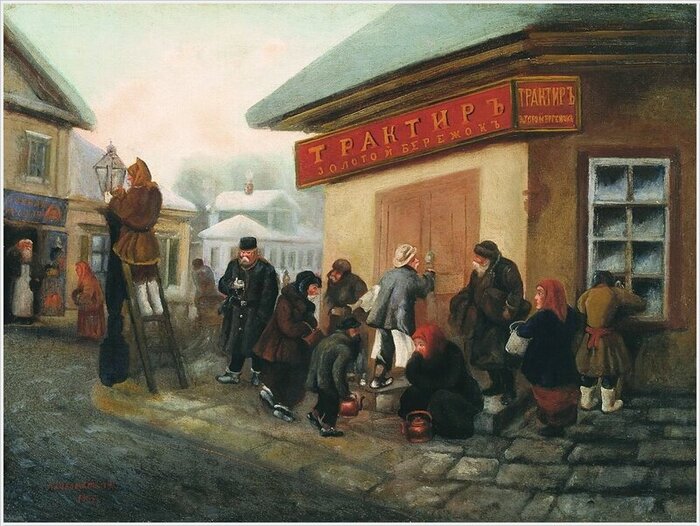

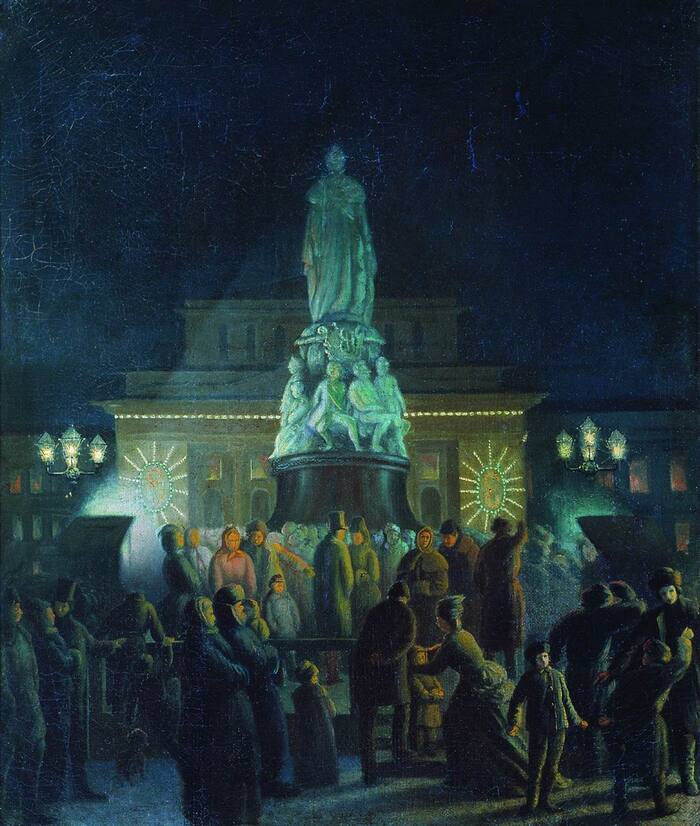

Помимо торговцев можно было встретить на улице назойливых зазывал. К концу 19 века в крупных городах лавки постепенно стали отказываться от практики кричать в дверях или чуть ли не силком затаскивать потенциального клиента. На смену этому стали приходить более привычные магазины. При этом количество рекламы на улицах только росло. Помимо броских вывесок о товарах сообщали проезжающий общественный транспорт, афиши и многое другое. Д. А. Засосов и В. П. Пызин в книге «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов» вспоминали: «После 1910 года на главных улицах появилась “ходячая реклама”. Рядом с тротуаром один за другим шли тихим шагом обычно пожилые люди в одинаковых коричневого цвета пальто с металлическими пуговицами и такими же фуражками. Они несли высокие рамы из бамбука, на которые были натянуты полотнища с рекламными объявлениями. Обычно это была реклама кинотеатров, цирка. Иногда каждый нес друг за другом только одну букву, а было их человек 20, и прохожий мог, переводя взгляд от одного к другому, прочесть целую фразу: “Сегодня все идите в цирк”. На углах людных улиц стояли газетчики. Газетных киосков тогда не было. Через плечо у них висела большая кожаная сумка. Они носили форму, на фуражках — медные бляхи с названием газеты. Газетчики выкрикивали сенсационные сообщения из своих газет. В то время выписка газет на дом особенно не практиковалась, расклейки газет на улицах не было, поэтому у газетчиков торговля шла бойко… Газетчики были объединены в артели, у них была круговая порука, при вступлении в артель они вносили “вкуп”. У каждого был свой угол, на котором он стоял иногда годами. Места сильно разнились по бойкости, а стало быть, доходности. Распределял места староста артели.

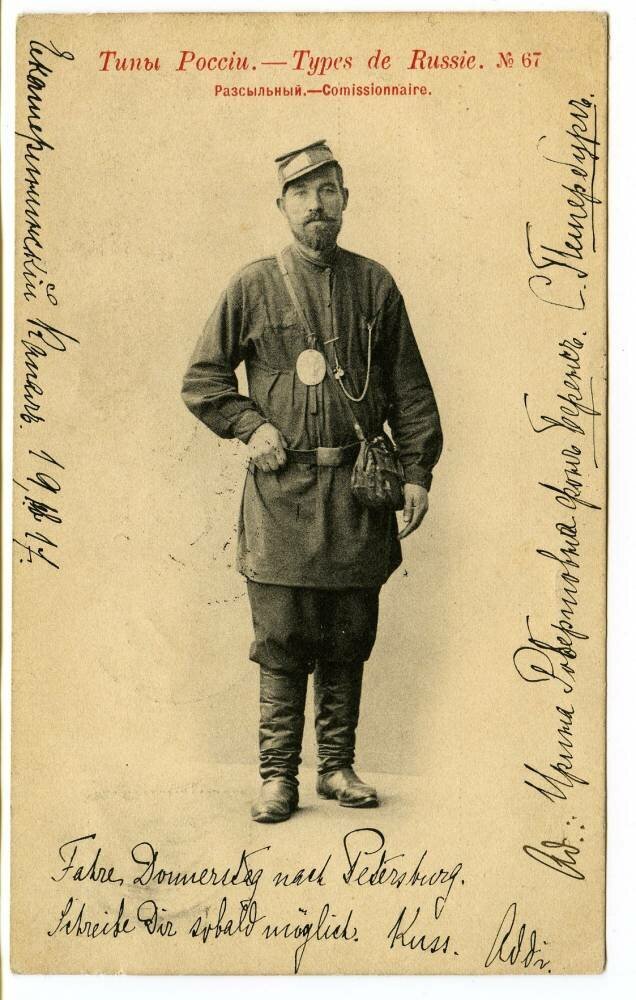

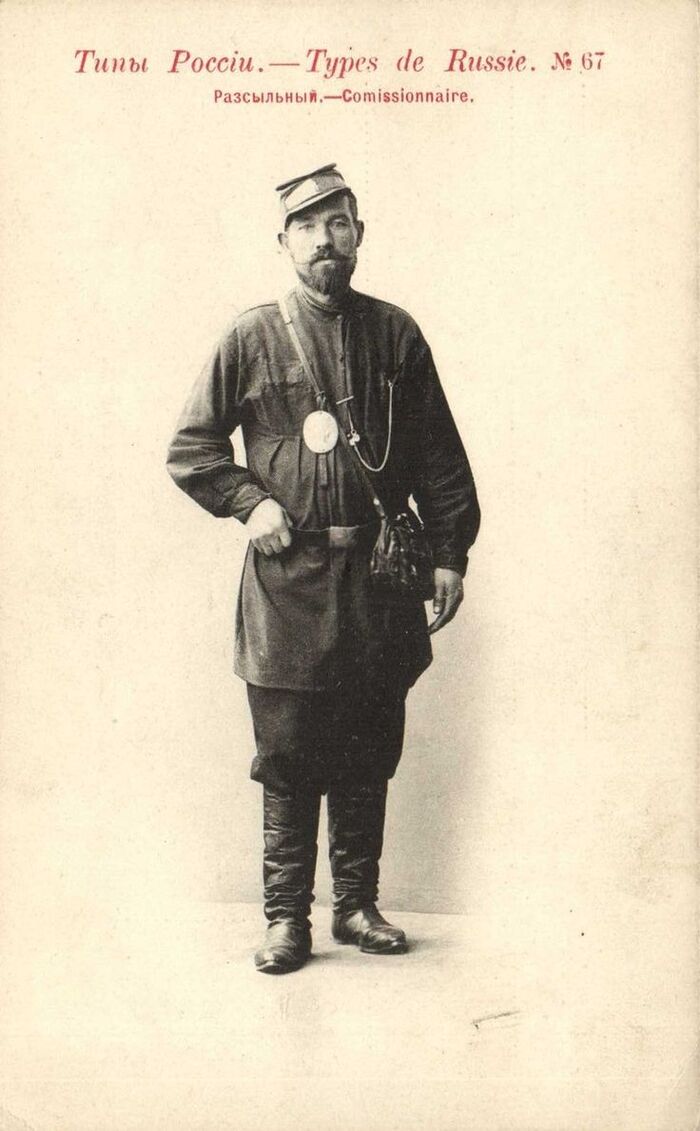

Облик улицы дополняла также фигура рассыльного. В то время их артели были полезны и даже необходимы. Рассыльными были обычно пожилые люди, проверенные на исполнительность, честность и умение сохранять тайну. Они носили темно-малиновую фуражку с надписью по околышу: “Рассыльный… артель…”. И они стояли по углам бойких улиц, при гостиницах, вокзалах, в банках, крупных магазинах и ресторанах. Им давали самые всевозможные поручения: срочно доставить письмо, документы, отвезти какую-нибудь вещь. Можно было послать и за город. Была такса за услуги, но обычно ею не пользовались, все делалось по соглашению. Можно было не волноваться за выполнение поручения как подобает и в срок, за это отвечала артель. У этих людей была своя профессиональная гордость: никакая ценность не пропадала, полностью сохранялась тайна коммерческая и личная. Как во всех подобных артелях, при вступлении в нее вносился порядочный “вкуп”. Кроме чисто деловых заданий посыльные выполняли и другие поручения: отнести букет, коробку конфет с записочкой, подарок даме, вызвать девушку на свидание. Часто поручалось принести ответ.»

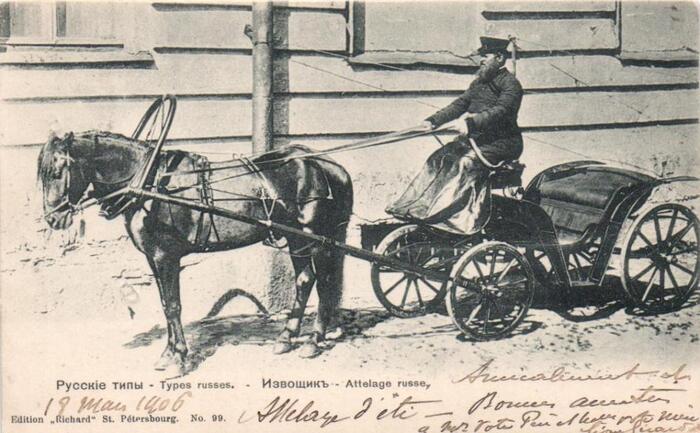

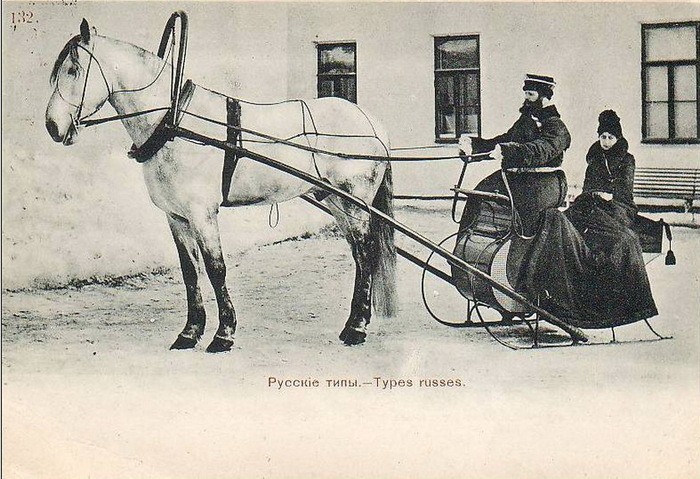

Еще один непременный герой городской улицы – извозчик. Обычно извозчики стояли на углах улиц, недалеко от гостиниц, вокзалов (к самому крыльцу вокзала подъезжать запрещалось), ресторанов и иных увеселительных заведений. Из воспоминаний М. М. Богословского: «Ничего нельзя было себе представить что-либо более разнузданное и безобразное, нежели поведение московских извозчиков на улице. Экипажи стояли обыкновенно на углах улиц, а сами они толпились около экипажей на тротуарах, иногда в не совсем опрятных и рваных синих халатах, мешая движению и отпуская иногда замечания по адресу проходивших. Когда обыватель желал нанять извозчика и раздавался крик: “Извозчик”, они быстро вскакивали на козлы и с дикими криками, стоя, погоняя лошадей, неслись необузданной ордой к нанимателю, крикнувшему извозчика. Стон стоял в воздухе от этого дикого крика и ругани, которую ненанятые извозчики посылали вслед счастливцу, которому удалось посадить седока, своему же земляку и приятелю, с которым только что вели самый дружественный разговор. Извозчичья ругань славилась в Москве, и существовало даже выражение: “ругаться по-извозчичьи”. При найме извозчика на углу, где они ожидали толпою, они обступали нанимателя и неистово орали, торгуясь и сбивая цены друг у друга. Еще шумнее были эти орды у вокзалов при приходе поездов и у театров при разъездах после спектакля. Еще неукротимее были ломовые извозчики, которых было особенно много в Москве в узле железных дорог, подвозивших и увозивших товары, которые с вокзалов и до вокзалов доставлялись гужевым путем».

Форма извозчиков со временем менялась, но обязательным атрибутом оставался опознавательный знак с номером. В 18 веке это была кожаная нашивка на спине, в 19 веке использовались металлические знаки. Единого стандарта не было, в каждой губернии были свои правила. Но обязательно был указан личный номер, а также легковой это извозчик или ломовой. Среди извозчиков выделялись лихачи, у которых были самые красивые и шустрые лошади. Крестьян, приехавших подрабатывать извозчиками на сельских клячах, называли Ваньками.

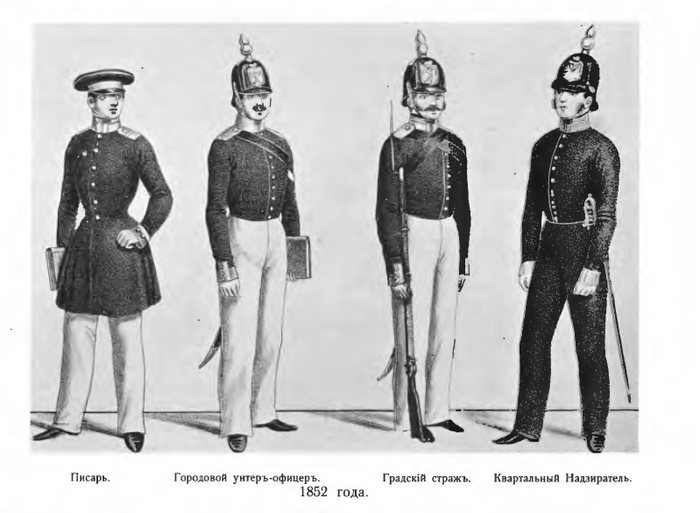

Еще одни непременные уличные типажи – стражи правопорядка. Охрану порядка на улицах дореформенных городов осуществляла полицейская стража, в которую входили будочники, городовые унтер-офицеры (не путать с городовыми, которые появились после реформы) и невооруженные служители («мушкатеры» и «хожалые», последние в первую очередь выполняли функцию рассыльных в полиции).

При этом многие сотрудники полиции годами работали в одних и тех же местах, поэтому жители хорошо их знали. Полицейские будки появились еще в 18 веке, но расцвет этого явления пришелся на правление Николая I. При нем будки стали ставить по всей стране по «высочайше утвержденному образцу». В 1862 году, когда в Москве было составлено инвентарное описание городского имущества, в городе насчитывалось 389 полицейских будок. Будки разделялись на большие и малые, в редких случаях при них были даже конюшни и сараи. Они обычно были деревянные, стояли на площадях или на перекрестках улиц и получали названия либо по территории, где они располагались, либо по названию ближайшего храма. В некоторых будках стражи правопорядка проживали со своими семьями.

М. В. Добужинский «Город в николаевское время». Оригинал рисунка для выпуска № 47 серии познавательных брошюр «Картины по русской истории», издание И. Н. Кнебеля 1908 — 1913 годов

Из воспоминаний Н. В. Давыдова о будочниках середины 19 века: «Одеты они были в серые, солдатского сукна казакины, с чем-то, кажется, красным на вороте, на голове носили каску с шишаком, кончавшимся не острием, как на настоящих военных касках, а круглым шаром. При поясе у них имелся тесак, а в руках будочник, если он был при исполнении обязанностей службы, держал алебарду, совершенно такую, какими снабжают изображающих в театральном представлениях средневековое войско статистов. Орудие это, на первый взгляд и особенно издали казавшееся страшным, а в действительности очень тяжелое и неудобное для какого-либо употребления, стесняло, конечно, хожалых, не обладавших крепостью и выправкой средневековых ландскнехтов, и они часто пребывали без алебарды, оставив ее или у своей будки или прислонив к забору». Будочники славились пренебрежительным отношением к своим обязанностям. Причина была помимо прочего в том, что служить будочниками направляли часто солдат, которые не годились к строевой службе в силу возраста или состояния здоровья, или потому что плохо себя зарекомендовали.

Б. М. Кустодиев "Будочник" Иллюстрации к повести Н. В. Гоголя "Шинель"

В дневное время «бутари» для дополнительного заработка занимались разного рода ремеслами, а иногда просто спали. При этом характерной особенностью крупных городов было то, что стражи правопорядка обычно были уроженцами других регионов. Так, например, в Москве среди них было много выходцев с Украины. Причина – циркулярное предписание Министерства внутренних дел от 11 ноября 1831 года «О запрещении определять в полицейские команды туземцев и местных жителей». Этот документ обязал «…принять за правило, дабы нижние чины, состоящие в службе менее 20 лет и поступающие во Внутреннюю стражу, были определены в батальоны инвалидных команд не тех Губерний, из коих присланы на службу, а других; равномерно и в полицейские команды; прослужившие же 20 лет, могут быть переведены и определены на родину, если того пожелают». Предположительно, запрет был связан с тем, что годом раньше произошло восстание в Польше, в ходе которого польские войска и местная полиция, нарушив присягу, выступили против официальной власти.

Если будочники задерживали человека, совершившего серьезное правонарушение, его отвозили в «полицейский квартал» (полицейский участок, за который отвечал квартальный надзиратель). Для этого нарушителя могли даже связать.

Мемуарист Н. А. Найденов вспоминал: «На следующий день такие арестованные в награду за их деяния или были назначаемы на какие-либо внутренние при частном доме работы, как катать белье у частного пристава, набивать погреба льдом и т. п., или были выгоняемы с кругами на спине на чистку городских площадей, после чего им давался отпуск — коротко было и просто». Труд правонарушителей использовался достаточно широко. Пойманных за мелкие правонарушения будочники отдавали в руки городового, который мог тут же нарисовать мелом на спине круг с крестом посередине. После этого пойманному могли дать в руки метлу и заставить мести улицы возле места своего «подвига». (Прим. О нравах будочников интересно рассказано в книги В. Руга и А. Кокорева "Московский городовой")

При Александре II будочников упразднили. Их место заняли городовые.

Городовой в Москве, картина из серии «Типы Москвы» Н. А. Богатова

**************************

И, конечно, какая же улица без дворников.

Городовой и дворники

Надо заметить, что дворник был фигурой примечательной. С одной стороны он подчинялся непосредственному нанимателю, с другой - полиции. Он должен был сообщать о всех подозрительных жильцах, относил документы новоселов в полицию (при заселении арендодатели должны были уведомить о новых жильцах полицию, для этого с документами в участок отправляли обычно дворника). Также он в случае необходимости мог дать информацию о жильцах и сообщить потенциальным арендодателям о наличие свободных квартир или комнат. Когда Раскольников решил сходить на место преступления, он заявил дворнику, что хочет снять жилье, и таким образом снова оказался в квартире старухи-процентщицы. И это далеко не все обязанности дворника. Дворники обычно состояли в артели и были выходцами из числа крестьян. Старший дворник сам уже метлу в руках практически не держал, а чаще выполнял организаторские функции и следил за работой остальных. Многие обычные дворники работали сезонно, на лето возвращаясь в деревню. Летом многие жильцы были в отъезде, и работы было меньше. По договоренности их обязанности могли разделить между другими членами артели.

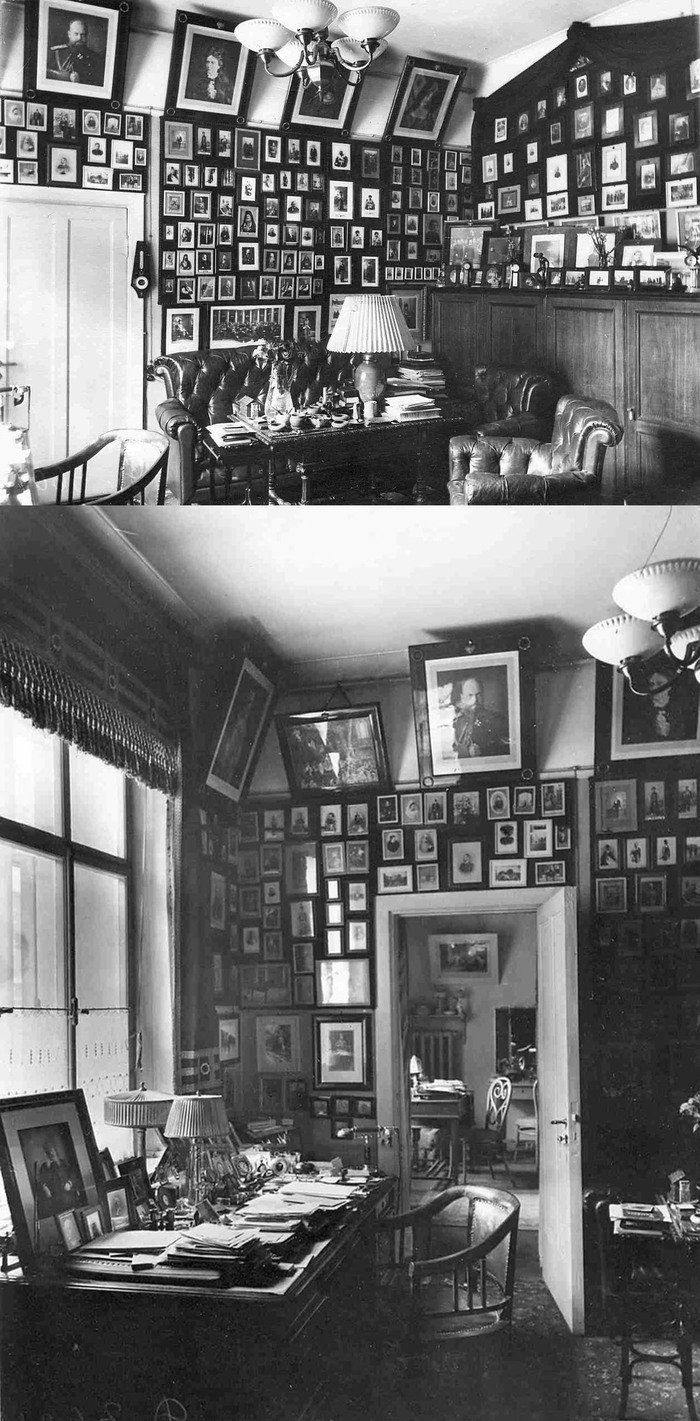

И в конце просто фотографии дореволюционных улиц