Как готовили в Российской империи. Продолжение вкусной темы

Иван Пелевин "Кормление ребенка"

Добавлю продолжение "вкусной" темы моего предыдущего поста о дореволюционной еде

Где откушать в царской России? Немного о дореволюционном общепите

Вкусно поесть в России любили, и одни только названия блюд уже вызывают аппетит. А вот как и на чем их готовили - это уже отдельная история. О русской печи слышали все, но были ведь и другие варианты. Что-то готовить себе умудрялись даже те, у кого не было ни печи, ни плиты.

Печь была предметом универсальным. В ней готовили, ей согревались, на ней высушивали некоторые продукты для длительного хранения, на ней спали, в ней кипятили белье, а потом на ней же и сушили его. В ней даже мыться умудрялись. Были у нее недостатки, например, низкий уровень кпд и неравномерный прогрев помещения. Многое зависело и от того, насколько умело она была сложена, поэтому хороший печник был на вес золота.

Конструкция печи была довольно сложной. Основные части отмечены на схеме. Опечье - постамент, на котором стоит печь. Подпечье - пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующего использования. Горнило - топка. Свод - верхняя дугообразная часть горнила. Устье - вход в него. Шесток - небольшая площадка перед горнилом, куда ставили посуду перед помещением внутрь печи или сразу после ее извлечения. Подшесток - холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась посуда. Печурки - неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности, а также для хранения небольших предметов или сушки. Ставили и доставали горшки и чугунки из печи с помощью ухвата. Для сковородок был сковородочник (он же чапельник). Золу выгребали с помощью помела. Кочергой мешали угли и при необходимости могли что-то зацепить или подвинуть. Печи стояли в крестьянских домах, но часто встречались и в городских, особенно у мещан, живущих на окраинах. Их домашний быт не сильно отличался от деревенского. Вообще в городе были самые разные варианты. Традиционные русские печи, плиты (угольные, дровяные, и даже газовые), позже примусы, а также то, чему и точного названия трудно подобрать.

В домах горожан в 19 веке чаще все же стояла плита. А вот на картине Гурия Крылова (1826) можно увидеть одновременно и то, и другое. Над плитой можно рассмотреть и вытяжку, похожую на современную. Плиты тоже были самые разные, от примитивных, до передовых по меркам своего времени.

Андрей Попов "Утро на кухне (Кухарка)"

Похожая незатейливая плита и на картине Андрея Попова второй половины 19 века (точная дата написания неизвестна). В обоих случаях мы видим типичные кухни, например, дома купца или не очень богатого барина. Тут и сама кухарка помимо своих прямых обязанностей еще и хозяйской обувью занимается. Такие печи топились либо углем, либо дровами. С интерьером хозяева явно не заморачивались, потому что на кухню сами обычно не заходили.

Некоторые люди в качестве плиты использовали печки типа буржуек. Такие часто встречались в съемных комнатах городской бедноты и бараках. Не всякая подобная печка для этого годилась, но все же некоторые модели были пригодны для того, чтобы, например, разогреть ужин или вскипятить чайник. На фото печка в бараке 1920-х, но подобные сооружения использовались и в дореволюционные времена.

А вот гораздо более интересная модель предположительно американского производства. Она так хорошо сохранилась, потому что использовалась как выставочный образец. В России такие плиты встречались реже в том числе потому, что были импортными, а своего производства до начала 20 века не было. Поэтому и цена кусалась. Зато такие печи были мобильнее. Это было ценным качеством, потому что в 19 веке почти все барские квартиры были съемными, и люди часто переезжали и забирали мебель с собой. Возможно, то, что такие красивые плиты встречались у нас реже, связано еще и с местным менталитетом. Люди состоятельные обычно сами не готовили, а о комфорте кухарок не сильно беспокоились. Сами готовили обычно крестьяне и небогатые горожане, у которых на такую красивую новинку денег бы не нашлось. В США к этому относились демократичнее, и многие женщины и среднего класса там хотя бы время от времени готовили сами какие-нибудь свои коронные блюда для домочадцев, поэтому и плиты хотели удобные и эстетичные. А может, потому что в крупных русских городах, а уже в Петербурге и Москве особенно, большая часть барских квартир была съемная, и люди не хотели в это вкладываться. Поэтому и плиты были либо допотопные, либо новые, но совсем простого дизайна. Так что рекламы и фотографии подобных изделий в основном из Англии и США.

Топились такие плиты углем или дровами. За большой дверцей в центре находилась духовка, сбоку топка, а под ней зольник. В 1820-х году появилась и первая газовая плита. Придумал ее английский фабричный рабочий Джеймс Шарп, по самой распространенной версии чтобы облегчить работу своей жены, которая часто пачкалась углем. В продажу новинка поступила в 1836 году, но спросом в Европе не пользовалась из-за дороговизны (и самой печи, и газа) и частых несчастных случаев при ее использовании. А вот в США ее оценили в том числе потому что газ там стоил дешевле. За 10 лет в США было продано больше 14 млн таких аппаратов. А в 1883 году создали первую электрическую плиту. Вместо привычных конфорок на ней были металлические пластины. Она была неудобной, очень долго разогревалась и дорого стоила, да и вообще сначала интереса не вызвала. Но когда в 1908 году немецкая фирма AEG наладила массовое производство, электроплиты стали популярны.

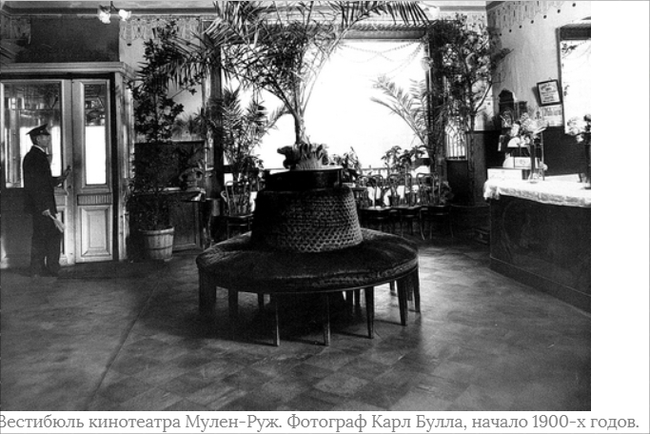

самая первая газовая плита Шарпа

Но были и еще более компактные варианты. Довольно часто люди снимали жилье без нормальной кухни. Это и гостиничные номера (в дешевых гостиницах люди могли снимать их месяцами), меблированные комнаты, а иногда и квартиры. По некоторым оценкам своей кухни в конце 19 века в России не имело до 40% съемного жилья. К услугам жильцов тогда были и трактиры, и кухмистерские, и столовые, и иной общепит. Особенно часто к этому прибегали небогатые холостяки, которые не могли или не хотели нанимать кухарку. Для тех, кто все же хотел готовить самостоятельно, были и более компактные плиты, и совсем маленькие.

миниатюрная плита 1870-х

В 1892 году был изобретен примус. Выглядели примусы обычно по-спартански, могли вонять керосином, но зато благодаря компактности и дешевизне стали очень популярны. Пользовались они спросом и в СССР.

В общем пресловутое социальное неравенство коснулось не только того, что люди ели, но даже того, как они это готовили.

мой дзен, там тоже есть интересное