Дорогие погоны. Как готовили офицеров до революции

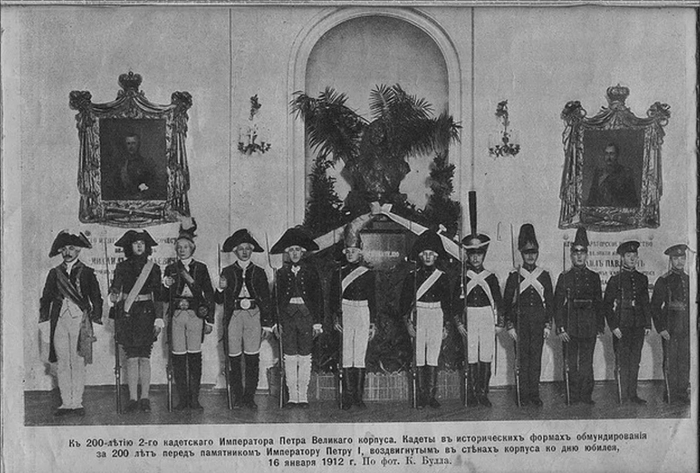

На протяжении всего существования Российской империи стать офицером можно было двумя способами: либо начать службу с нижних чинов и дослужиться до офицера, либо закончить соответствующее учебное заведение. На протяжении всего 18-го века, и в начале 19-го абсолютное большинство офицеров шло первым путём. Причин было несколько. Во-первых, специализированных учебных заведений было мало, и рассчитаны они были на дворян. Во-вторых, единых стандартов того, что должен был знать и уметь офицер на момент начала службы, ещё не было. Также стоит учитывать, что долгое время в дворянской среде ко всем казённым учебным заведениям относились с подозрением, предпочитая обучать детей на дому, иногда в престижных частных пансионах, а затем пристраивали «недорослей» по знакомству либо чиновником в какое-нибудь ведомство, либо в армию под крыло к уже служащим там родственникам и знакомым. При наличии документов, подтверждающих дворянство, поступивший в армию добровольцем мог отслужить солдатом три месяца, а далее стать офицером. За казённый счет предпочитали учить детей чаще те, у кого не было денег и возможностей заниматься этим самостоятельно, однако имелись связи, чтобы дать отпрыскам путевку в жизнь таким способом. В итоге девочек пытались пристраивать в институты благородных девиц, мальчиков – в кадеты. Исключения, разумеется, были. Наибольшее количество выпускников учебных заведений было среди артиллеристов. Так, например, более 60% офицеров, служивших в 1812 году в артиллерии, были выпускниками 2-го кадетского корпуса. Его с отличием закончил М. И. Кутузов, который позже возглавил 1-й кадетский корпус. О том, как и чему учили будущих офицеров и будет сегодняшний пост.

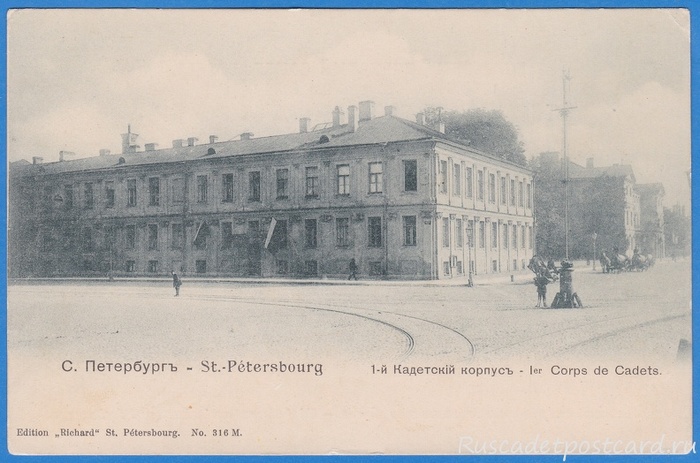

Историю профессионального военного образования в России обычно ведут с созданных в 1721 году Гарнизонных школ, но учили в них солдатских детей. 23 Ноября 1731 года взошедшая на престол Анна Иоановна подписала указ, требовавший «впредь <…> безграмотных из солдат и капралов в унтер-офицеры, а из унтер-офицеров, которые не умеющие же грамоте, в обер-офицеры не производить, дабы который по обучению грамотному попечение имел неленостное» Первый кадетский корпус по указу императрицы был открыт в 1732 году и в 1743 году реорганизован, став Сухопутным шляхетным кадетским корпусом. Его и считают первым учебным заведением, готовившим офицеров.

При Екатерине II появились Артиллерийский и инженерный корпуса. При Александре I открылись кадетские корпуса в Шклове, (затем этот корпус был переведён в Москву), Омске, Оренбурге, Гельсингфорсе, Нижнем Новгороде.

Стаж в армии для выпускников кадетских корпусов начинался с момента поступления. Обычно принимали детей 7-8 лет, однако можно было отдавать значительно раньше. Надо заметить, что отношение к детям было не столь сентиментальное, как сейчас. Скорее, к ним относились как ко взрослым, которые пока в силу возраста не заслужили права голоса, но уже имели обязанности. Из воспоминаний П. Х. Граббе: «Я родился в 1789 году 21 декабря, на Ладожском озере, где отец мой, в чине титулярного советника, занимал какое-то гражданское место. Ранняя женитьба заставила его, кажется, оставить военную службу ещё в чине поручика какого-то, кажется, Симбирского гренадерского полка. Только первые четыре года младенчества провёл я в родительском доме; потом отвезён в Петербург, в дом друга отца моего, инженер-генерала Степана Даниловича Микулина, который определил меня в Сухопутный Кадетский корпус в 1794 году, где уже застал я старшего моего брата Карла, за два года перед тем туда отданного. Здесь провел я одиннадцать лет, от нянек, которые меня приняли, до эполет артиллерийского подпоручика, с которыми выпустили». П. Х. Граббе дослужился до генерала и был одним из самых успешных военачальников во время покорения Кавказа.

Более колоритным выглядит рассказ генерал-лейтенанта и героя войны 1812 года А. Н. Марина: «В один зимний день священник отслужил на путь молебен; нас с братом родители благословили, мы оделись, а Никита (извозчик — Л. И.) уже стоял с повозкой на паре лошадей у крыльца. Мы вышли. Отец и матушка стояли на крыльце. С молитвою усадили нас, и мы без человека, без прислуги, напутствуемые молитвою родителей, тронулись с Никитою и скоро доехали до Елецкой деревни Колодезек. Там омылись в прекрасной бане, ночевали и отправились через Елец в Москву. В Москве меня водили смотреть колокол Ивана Великого и большую пушку и купили мне игрушку, чтобы я не грустил. <…> Из Москвы, на пути, я помню город Валдай, <…> где мне очень понравились баранки. Ещё мне купили куколку, чтобы утешить, и так мы добрались до Санкт-Петербурга в Преображенские казармы <…> к старшему нашему брату Сергею Никифоровичу <…>. В это время гвардия собиралась в Москву, на коронацию Государя Павла Петровича. <…> Гвардия и братья мои Сергей и Евгений отправились в Москву, а меня оставили на руки пьяного человека Игната Захаровича, который в пьяном виде возил меня по трактирам и поил водкой. Я схватил сильную горячку, но попал под покровительство одного благодетеля Василия Кузьмича Выдрина, офицера Лейб-гренадерского полка. <…> А 9 марта я уже лежал при смерти у Выдрина. Я помню 9 марта потому, что мне для утешения в болезни принесли печёного (из теста) жаворонка. От воспоминания, как меня в этот день утешали дома печёными жаворонками, мне сделалось полегче, и меня перевезли к Измайловскому полку в дом Ланских. <…> Вскоре возвратилась гвардия в столицу обратно. Брат Сергей Никифорович имел квартиру в первом батальоне Преображенского полка, что подле Зимнего дворца, и я туда же был взят весь оборванный, почти без сапог. Вот меня кое-как приодели и на Святой неделе отвезли в первый Шляхетный, что после был первый кадетский корпус. <…> Я поступил в малолетнюю гренадёрскую роту <…>. Меня подхватили кадеты и потащили в большой сад; однако я не скоро привык быть в толпе. Меня нарядили в Павловский мундир, в гренадёрскую каску, и я начал службу и науку, благодаря Господа, что нашел пристанище благородное». Марин был столбовым дворянином и сыном на тот момент крупного провинциального чиновника.

Хотя большая часть учеников была из относительно небогатых семей, для поступления обычно требовались связи. Без покровителей рассмотрение ходатайства о приёме в кадеты могли умышленно затягивать. Иногда у родителей вымогали взятки. Показателен рассказ А. А. Аракчеева, который захотел стать офицером в 11 лет, когда на званом обеде в соседнем имении увидел приехавших из Петербурга кадетов. Отец пытался устроить сына во 2-й кадетский корпус. «Собрали деньги на поездку, продав на базаре всё, что можно было продать: с пятьюдесятью рублями в кармане засобирались в путь. К самому отъезду пригласили священника, помолились всей семьёй, присели на дорогу, как водится. <…> Я был в восторге, и тогда только призадумался, когда пришлось прощаться с доброй моей матерью. Рыдая, благословила она меня образом, который ношу до сих пор и который никогда не сходил с груди моей, и дала мне одно утешение: молиться и надеяться на Бога. <…> Нам пришлось запастись терпением, пока наше прошение рассмотрели. В ответ не было ни слова, и каждый день мы ходили с Ямской на Петербургскую сторону и дожидались у лестницы Директора корпуса Петра Ивановича Мелиссино, чтобы поздороваться с ним и напомнить о своем прошении. Пока мы ждали, небольшой запас денег у моего отца таял и, наконец, иссяк: у нас не осталось ни копейки. Положение было безнадежным. Мой отец слышал, что митрополит Гавриил оказывает помощь бедным, и наша нужда побудила его обратиться за помощью. Мы отправились в монастырь. У входа толпились нищие. Мой отец попросил, чтоб его святейшеству доложили, что его хочет видеть дворянин. Нас ввели внутрь. Отец описал свое бедственное положение и попросил о помощи. Его святейшество послал нас к казначею, и нам дали рубль серебром. Вышед на улицу, отец мой поднес этот рубль к глазам, сжал его и горько заплакал. Я также плакал, смотря на отца. Одним рублём мы прожили втроём, то есть с служителем нашим, — целых девять дней. Потом рубль кончился! Мы снова пошли на Петербургскую сторону и снова заняли наше место у лестницы. Появился Мелиссино, и, прежде чем отец заговорил, я выступил вперед и сказал в отчаянии: “Ваше превосходительство! Примите меня в кадеты! Мы ждать более не можем, потому что нам придется умереть с голоду. Всю жизнь буду благодарен вашему превосходительству и буду молиться за вас Богу! Батюшка мой не вытерпит и умрет здесь, а я за ним!” Слёзы текли по моему лицу. Мелиссино испытующе смотрел на меня. Я всхлипывал, а отец беспомощно рыдал. Мелиссино спросил, как меня зовут и когда подали прошение. Потом он пошёл в свой кабинет, попросив нас подождать. Через несколько минут он вышел и, протягивая мне записку, сказал: “Ступай с этим в канцелярию: ты принят в корпус”». Аракчеев вспоминал, что и позже сталкивался с вымогательством (этим «баловался» обслуживающий персонал) и тем, что сейчас называют дедовщиной. Он отлично учился и смог освоить программу досрочно, через семь месяцев был переведён в «верхние классы» и произведён в капралы, затем в сержанты. Столкнувшись с вымогательством в детстве, сам он, по воспоминаниям современников, взяток не брал.

Долгое время чётких стандартов обучения и единых программ не было. Кадеты изучали стандартный набор общеобразовательных наук. Сухопутный шляхетный кадетский корпус из-за нехватки учебных заведений одно время стал готовить и гражданских специалистов, и при этом учебную программу дополнили изучением латыни и ораторского искусства, театрального мастерства и многого другого, к военному делу отношения не имеющего.

В 1766 году возглавивший корпус И. И. Бецкой составил «Устав Сухопутного шляхетного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества». Было введено деление на пять возрастов, а каждый возраст имел пять отделений. Принимались дети 5-6 летнего возраста, обучение которых должно было длиться 15 лет. Вместе с кадетами учились гимназисты из числа разночинцев. Дипломат С. Р. Воронцов оценивал учебную программу так: «Офицеры, выходившие из старого кадетского корпуса, были хорошие военные и только; воспитанные же Бецким, играли комедии, писали стихи, знали, словом, всё, кроме того, что должен был знать офицер». Особый интерес к гуманитарным наукам в корпусе пришёлся на годы руководства Ф. А. Ангальта, которого кадеты очень любили.

Сменивший его в 1794 году М. И. Кутузов радикально изменил программу, заявив, что будет относиться к кадетам как к солдатам. Вместо пяти возрастов были введены четыре мушкетёрские роты и одна гренадёрская. Все гражданские преподаватели были заменены офицерами. Были введены занятия по тактике и военной истории, которые проводились не только с воспитанниками, но и с офицерами. К началу 19 века в программу кадетских корпусов обязательно входили закон Божий, русская грамматика, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, иногда химия, естественная история, политическая история, география, французский язык, иногда немецкий язык.

За учёбой будущих офицеров в столице внимательно наблюдали монаршие особы. Они регулярно навещали кадетов. Из воспоминаний И. С. Жиркевича: «Мы все были в классах, и нас учили, когда приедет государь, приветствовать его: “Ваше императорское величество, припадаем к стопам вашим!” Но этот возглас приказано было делать только тогда, когда государь будет в зале, а не в классах. Павел I приехал во время классов и, войдя к нам в класс, с самой последней скамейки взял на руки одного кадета (Яниша, теперь, в 1841 г., служащего в артиллерии подполковником), взнёс его сам на кафедру и, посадя на стол, своими руками снял с него обувь; увидя на ногах совершенную чистоту и опрятность, обратился к главной начальнице с приветом благодарности. Теперь ещё не могу забыть минуту бледности и страха, а потом душевного успокоения и слёз на лице этой начальницы, г-жи Бугсгевден, и как она, упав на одно колено, целовала руку монарха. По окончании класса, когда государь прибыл в залу, мы его встретили, как научены были, а он, не расслышав, что мы кричали, спрашивал: “Что такое они кричат?” – и был весьма доволен и с нами разделил полдник наш, скушав две булки, так что двоим недостало оных, и затем приказал всем дать конфет».

В свободное от учёбы время кадеты могли отдыхать. А. Н. Марин вспоминал: «Зимою нам позволяли кататься на коньках перед корпусом в саду; но в одно утро отобрали у всех коньки и уже не позволяли этого рода гимнастики, летом же обучали в разных видах, и мы все любили играть в мячи и прыгать через барьер. В большом саду в куртинах нам раздавали грядки, чтобы мы занимались посевом овощей и знали хозяйственную часть; там же, в саду, устроено было земляное укрепление со рвом. Мы сами под управлением фортификационного учителя и офицеров строили это укрепление. В одной из куртин поставлены были качели и кто хотел всегда в свободное от науки время мог заниматься и этой гимнастикой. В саду был большой пруд, над прудом была большая беседка, куда летом по воскресеньям собиралась публика и много дам, там играла корпусная музыка, пели песни и танцевали, в танцах участвовали и кадеты. Нам было очень весело, потому что кадет редко выпускали из корпуса. <…> В корпусе у нас был манеж и верховые лошади». Долгое время полноценных каникул для кадетов не предусматривалось, и по домам их на лето обычно не отпускали. Как и в случае с институтами благородных девиц, родители сдавали на попечение государства детей малых, в лучшем случае могли их иногда навещать (если кадет был родом из глубинки, и родители не могли себе позволить часто приезжать, визиты были редкостью), а спустя годы заново знакомились со взрослыми людьми.

Интересная статистика приводится в книге Л. Л. Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года». К 1812 году только 22.3% офицеров были выпускниками кадетских корпусов, из них половина – Дворянского полка. Половина офицеров умела только читать и писать. Треть российских офицеров владела французским языком, четверть – немецким, 0.8% - английским. Большинство полиглотов служило в гвардии и в свите императора. Процент офицеров, закончивших «казенные» военно-учебные заведения, среди гвардейцев был сравнительно невысоким: в пехоте — 21,2%, а в кавалерии — 10,5%, но именно в гвардии было сосредоточено наибольшее число лиц, получивших «тщательное» домашнее образование. Более всего выпускников кадетских корпусов было в артиллерии — 67,6%. Согласно формулярам, которые заполняли офицеры, поступившие на службу, 23,2% из них изучали арифметику, географию - 15,5%, историю - 12,8%. Только у 10% офицеров в формулярных списках отмечено знание более 6 предметов. Таким образом, наличие военного, а тем более разностороннего образования у «детей Марса» 1812 года — не закономерность, а скорее исключение. В армии Наполеона были примерно те же самые показатели числа выпускников учебных заведений.

Отношение к профессиональному военному образованию начало меняться во времена Наполеоновских войн. Военные кампании навели родителей на мысль, что старый метод военной карьеры больше подходит для мирного времени. Учиться всему на практике в разгар боевых действий – затея опасная, поэтому лучше всё же отправить детей изучать военное дело в кадетском корпусе. Чтобы повысить боеспособность, при 2-м кадетском корпусе был создан Волонтёрский корпус, который через год переименовали в Дворянский полк. Там бедных дворян за государственный счет готовили к военной службе по ускоренной двухлетней программе. Общеобразовательных предметов в ней не было. Неграмотным и не умеющим считать помогали товарищи. В одном только 1811 году в полку было 1139 выпускников – намного больше, чем в любом из кадетских корпусов. В 1812 году 1-й кадетский корпус выпустил 180 офицеров, 2-й кадетский – 184. В 1812 году среди офицеров, получивших военное образование, почти половина обучалась в Дворянском полку. Из воспоминаний Д. В. Душенкевича: «Благодаря учреждению Дворянского полка, дабы родители имели радость скорее видеть сына офицером, отец повёз нас в Петербург и 1808 года старшего брата определил в тот полк, а меня в кадеты 2-го корпуса, где под благодетельным попечением начальствовавших я учился порядочно; в первый год шагнул через два класса, во второй год — один, в третий также, и стал в первом верхнем (офицерском); по фронту казался расторопным, за что нередко был удостаиваем одобрения и ласки блаженной памяти его высочества цесаревича Константина Павловича. <…>. Никогда не допустил себя ни до какого наказания, не будучи чужд шалостям, свойственным летам. Время, проведённое в кадетском корпусе, и теперь для меня вспоминать утешительно; наконец, последними днями 1811 года, с товарищами своими, выдержавшими артиллерийский экзамен, в Зимнем дворце получили от обожаемого императора-благотворителя Александра поздравление подпоручиками вместо Конной артиллерии, куда я себя прочил, нас всех одели на казённый счет в армейские мундиры и поспешно отправили в Москву для формирования там 27-й пехотной дивизии».

При Николае I в корпусах военному делу уделяли больше внимания, и упор был на строевую службу. Кадетский корпус представлял собой батальон, под командованием батальонного и ротных командиров. Кадеты изучали марши, построения, ружейные приёмы. При разделении воспитанников на ротные группы учитывались в первую очередь строевые способности. Воспитанники старших классов могли быть переведены в младшие роты для помощи ротным офицерам в поддержании порядка и обучения младших кадетов. Из-за этого в каждой из рот встречались кадеты разных возрастов. Учебная программа состояла из 6 общих классов (вначале — 2 приготовительных и 4 общих; впоследствии 1 приготовительный и 5 общих), и специальный курс, состоявший из I и II обязательных специальных класса, в Москве и Петербурге был III необязательный класс. Выпускники III специального класса получали звание прапорщика гвардии, или подпоручика артиллерии, или поручика армии. Из II специального класса выпускали в звании подпоручиков.

После неудач Крымской войны наблюдался резкое падение дисциплины в корпусах и даже бунты. Александровский Брестский кадетский корпус был расформирован в 1863 году из-за кадетского мятежа. После реформы кадетские корпуса разделили на военные гимназии с общеобразовательной программой и военные училища, где более подробно изучалось военное дело. В 1882 году была очередная реформа. Военные гимназии снова стали именоваться кадетскими корпусами, воспитательной работой вновь занялись офицеры, в учебную программу вернулись военные дисциплины. К концу 19 века сложилась четкая иерархия военного образования: кадетский корпус, затем военное училище, далее для развития карьеры желательно Академия.

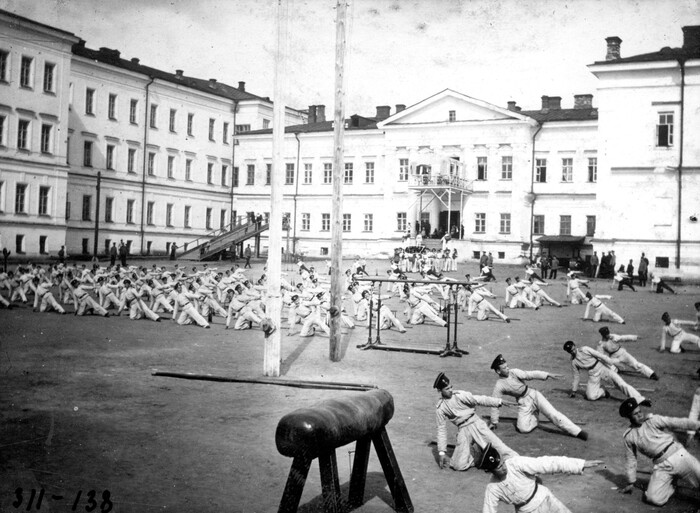

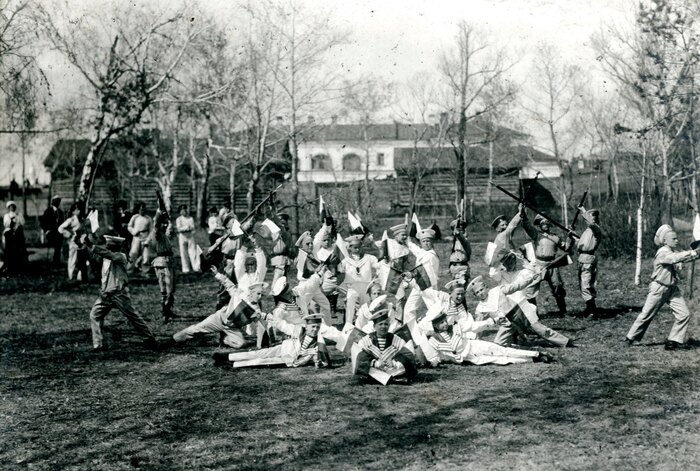

Смотр фронтового учения 1-й роты Омского кадетского корпуса, великим князем Константином Константиновичем 2 мая 1909 г.

Из воспоминаний А. А. Игнатьева: «В России было около двадцати кадетских корпусов, отличавшихся друг от друга не только цветом оклада (красный, белый, синий и т. п.), но и старшинством. <…> Корпуса были, за малыми исключениями, одинаковой численности: около шестисот воспитанников, разбитых в административном отношении на пять рот, из которых 1-я рота считалась строевой и состояла из кадет двух старших классов. В учебном отношении корпус состоял из семи классов, большинство которых имело по два и три параллельных отделения.

Курс кадетских корпусов, подобно реальным училищам, не предусматривал классических языков — латинского и греческого, но имел по сравнению с гимназиями более широкую программу по математике (до аналитической геометрии включительно), по естественной истории, а также включал в себя космографию и законоведение. Оценка знаний делалась по двенадцатибалльной системе, которая, впрочем, являлась номинальной, так как полный балл ставился только по закону божьему. У меня, окончившего корпус в голове выпуска, было едва 10,5 в среднем; неудовлетворительным баллом считалось 5—4.

Большинство кадет поступало в первый класс в возрасте девяти-десяти лет по конкурсному экзамену, и почти все принимались на казенный счет, причем преимущество отдавалось сыновьям военных. Мой отец не хотел, чтобы я занимал казенную вакансию, и платил за меня шестьсот рублей в год, что по тому времени представляло довольно крупную сумму.

Корпуса комплектовались по преимуществу сыновьями офицеров, дворян, но так как личное и даже потомственное дворянство приобреталось на государственной службе довольно легко, то кастовый характер корпуса давно потеряли и резко отличались в этом отношении от привилегированных заведений, вроде Пажеского корпуса, Александровского лицея, Катковского лицея в Москве и т. п. Дети состоятельных родителей были в кадетских корпусах наперечет, и только в Питере имелся специальный Николаевский корпус, составленный весь из своекоштных и готовивший с детства кандидатов в "легкомысленную кавалерию". Остальные же корпуса почти сплошь пополнялись детьми офицеров, чиновников и мелкопоместных дворян своей округи, как то: в Москве, Пскове, Орле, Полтаве, Воронеже, Тифлисе, Оренбурге, Новочеркасске и т. д. <…> Лучшие корпуса, как Киевский и Псковский, давали среди выпускников и наибольший процент кандидатов в высшие технические институты: Горный, Технологический и другие, куда было очень трудно попасть из-за сурового конкурса, в особенности по математике.

Вся же остальная масса оканчивающих корпуса распределялась без вступительных экзаменов по военным училищам, высылавшим ежегодно определенное число вакансий. Все лучшие выпускники шли обычно в одно из двух артиллерийских училищ в Петербурге и инженерное училище, для поступления в которое требовалось иметь при выпуске из корпуса не менее десяти баллов по математике. Следующие разбирались по старшинству баллов столичными училищами, а самые слабые шли в провинциальные пехотные и кавалерийские училища». К 20 веку большая часть офицеров закончила какое-либо учебное заведение.

О том, как жилось офицерам до революции мой пост тут

И еще порция фотографий Омского кадетского корпуса

Часть информации взята тут

И. С. Жиркевич «Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789–1848»

А. А. Игнатьев «Пятьдесят лет в строю»

Л. Л. Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года»