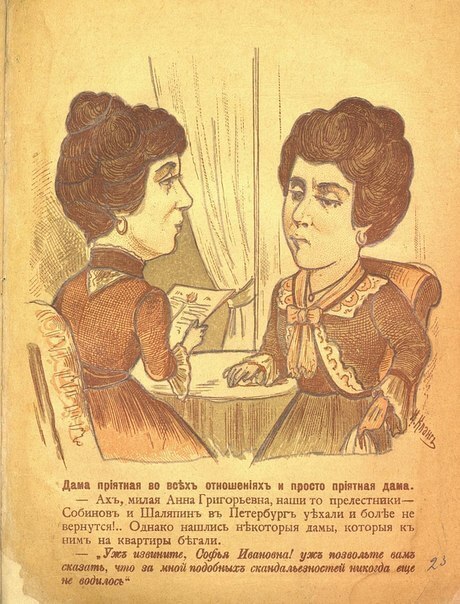

Немного о приятных дамах

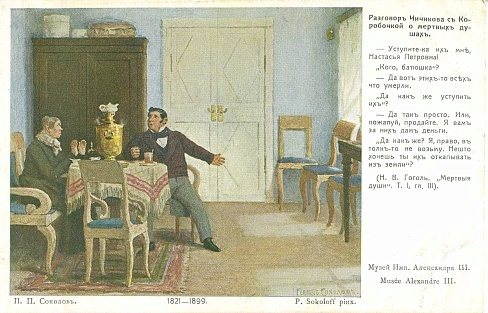

Современному читателю бывает трудно понять некоторые нюансы произведения классиков, ведь изменились и быт, и нравы. У меня уже были небольшие разборы двух глав «Мертвых душ». На этот раз немного о приятных дамах из девятой главы первого тома.

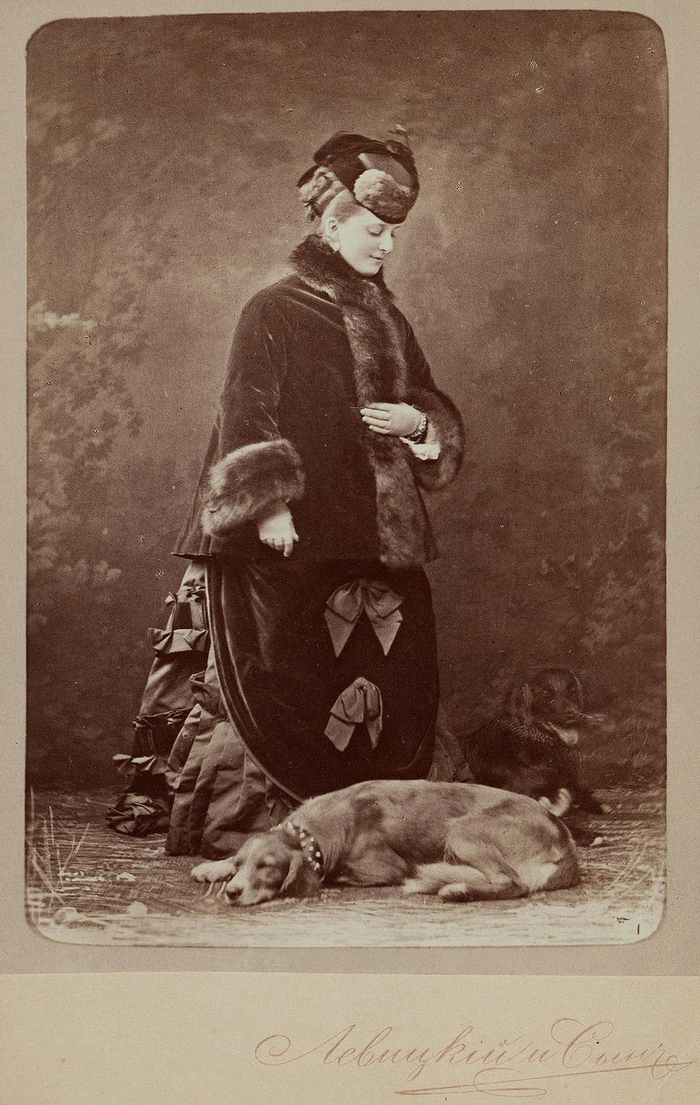

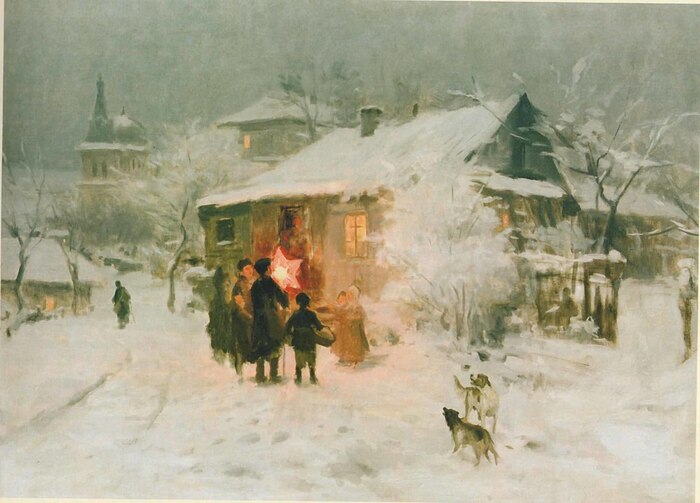

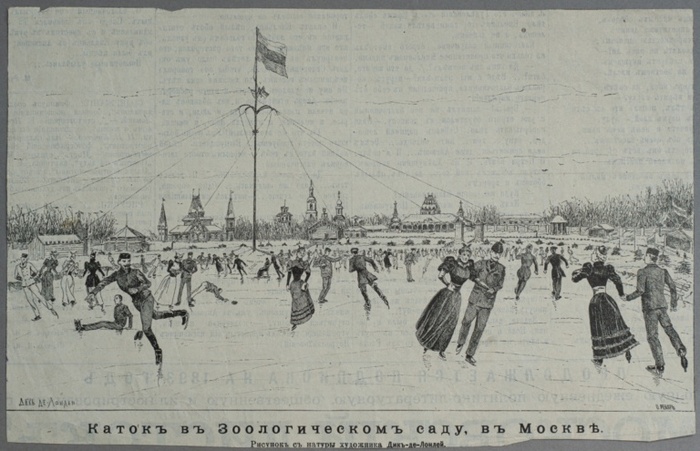

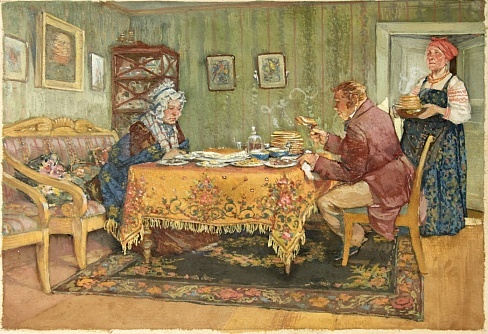

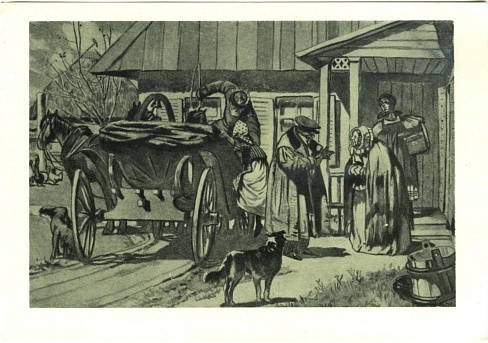

«Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: “Пошел!”» В этом отрывки читатель видит характерную деталь того времени: дворянки, как правило, одни никуда не отправлялись. С детьми и совсем юными девами более-менее понятно, с ними были обычно гувернантки или старшие родственницы. Но в одиночку не ходили и взрослые женщины. Иногда дамы заводили себе компаньонок (чаще всего из числа бедных родственниц), иногда брали прислугу. При этом просто идти пешком по улице тоже было не принято, это было уделом крестьянок и мещанок. Хотели погулять – ехали в парк или иную отведенную под это зону, там и гуляли, в гости или по делу – только в экипаже. И позади более-менее обеспеченной барыни непременно плелись служанка или лакей.

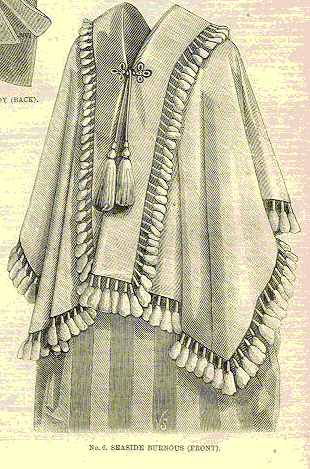

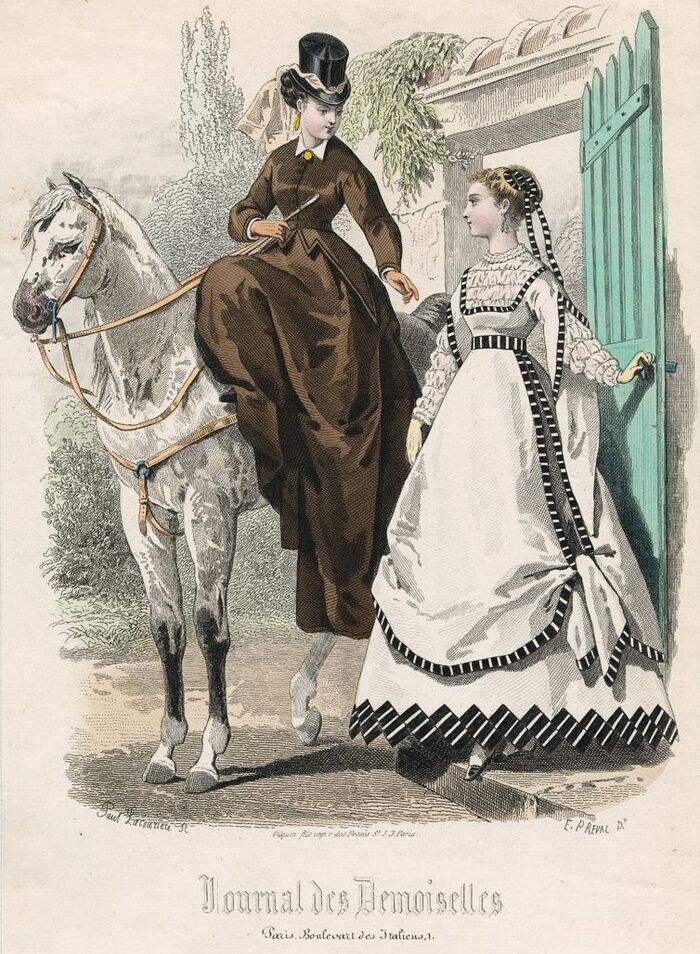

Клок — разновидность женской верхней одежды без рукавов колоколообразной формы. Как видно из названия, этот предмет гардероба пришел в Россию из Англии, и случилось это примерно в конце 18 века. Клетчатые ткани вошли в моду в связи с популярностью романов Вальтера Скотта.

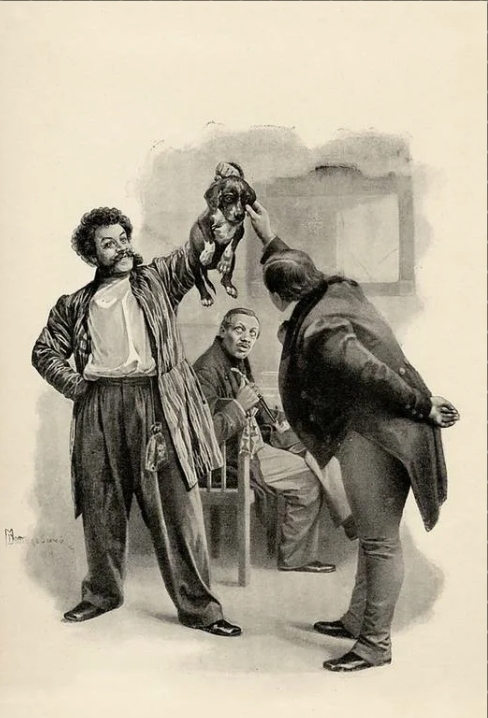

«Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее; жасмины понеслись по всей комнате». Хвостами называли модные в то время меховые боа. Парфюм часто был в виде моноароматов, реже из 2-3 нот. Кто-то благоухал розами, кто-то фиалками, а просто приятная дама – жасмином.

«Восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление к разговору.— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете». Ситец в России делали с 18 века из привозных хлопковых тканей. Цена его зависела в том числе от рисунка. Узор наносился сначала вручную, потом появились машины, но они позволяли печатать незатейливые узоры в 2-3 цвета. В 1830-х получила распространение многокрасочная печатная машина «перротина». «Перротина» давала возможность печатать такие сложные узоры, и для многих это действительно было невиданным делом. В том числе из-за появления такой техники в моду вошли «веселенькие» расцветки.

Далее дамы обсуждают моду

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

— Как не носят?— На место их фестончики.

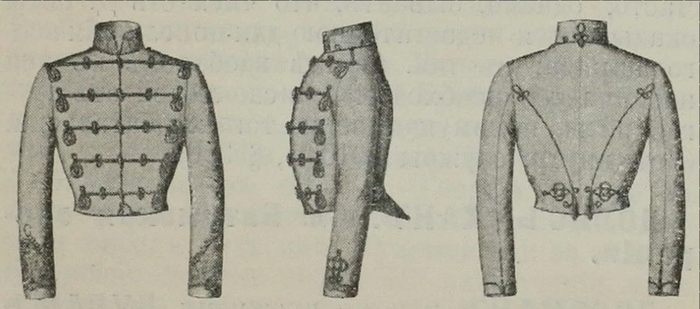

— Ах, это нехорошо, фестончики!— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

Оборка – декоративный элемент отделки одежды в виде полосы ткани, собранной с одной стороны в сборку или складку. Он пришивается к одежде собранной частью, образуя красивые волны. Фестон — декоративный элемент, орнаментальная полоса с обращенным вниз узором в форме листьев, цветов, ступенчатых зубцов, равнобедренных треугольников, и т. д. (и речь не только об одежде). Пелерина - безрукавная накидка или съёмный, большой, закрывающий плечи воротник.

— Я сама тоже... Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движенья.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

Во времена Гоголя выкройка – действительно редкая и ценная вещь. В ателье и у портних выкройки имелись, но они разрабатывались самостоятельно опытным путем и были исключительно для служебного пользования. Ими никто по доброй воле не делился, также как рестораны не делились рецептами фирменных блюд. Модные журналы долгое время печатали только иллюстрации с одетыми людьми и общими описаниями. А как потом это шить – это уже была проблема портных и заказчиков. Специализированные издания с выкройками появились только в 1820-х. В Англии их публиковала фирма некого Смита, затем во Франции появилась фирма M-me La Poulli. Но и они выпускали свою продукцию ограниченным тиражом, и достать ее было крайне сложно. Еще одной проблемой было то, что выкройки были только в одном размере. Если человек в этот размер не вписывался, то приходилось дорабатывать модель самостоятельно. В 1850 году бумажные выкройки стали публиковаться в качестве приложения к журналу «World Fashion», а в 1860-х активно продавать выкройки стал американский портной Эбенезер Баттерик. Он же додумался делать выкройки одной модели разных размеров. Это считается серьезной вехой в истории моды. А за 30 лет до этого дамы считали выкройку сокровищем, которое действительно трудно достать.

Далее гостья перешла к главной цели визита.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена — и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?

Протопоп - высший сан белого духовенства, существовавший в Русской православной церкви с XVI до начала XIX века. Протопоп по сути был помощником епископа в конкретном округе епархии, называвшимся благочинием. Это был карьерный потолок для попа, более высокий сан мог занимать только представитель чёрного духовенства, то есть постриженный в монахи. «Протопопша» может показаться словом разговорным и даже пренебрежительным, но в то время социальный статус женщины определялся по мужу, поэтому слова «генеральша», «капитанша» и т. д. были абсолютно нормальны. Строить куры от фр. faire la cour – ухаживать.

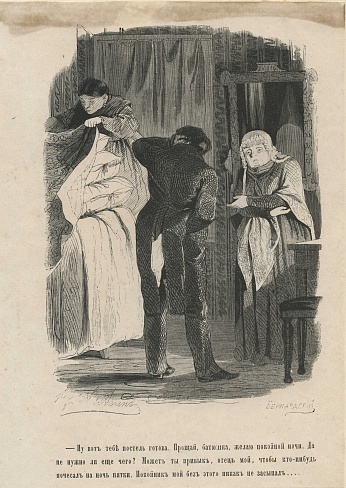

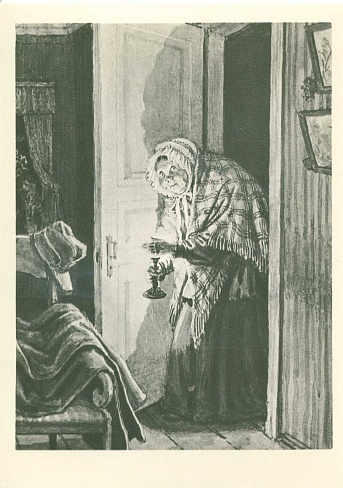

Далее красочный рассказ о том, как к протопопше явилась несчастная помещица Коробочка, к которой якобы нагло вломился агрессивный Чичиков и стал требовать мёртвые души.

— Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха.

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

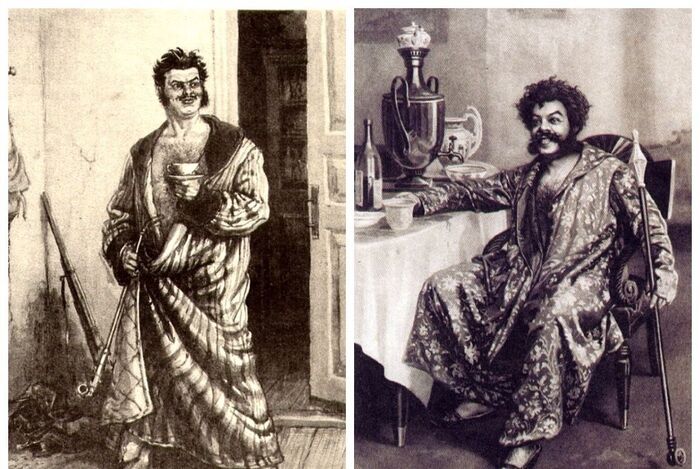

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина

Ринальдо Ринальдини – разбойник, герой одноименного романа немецкого писателя Х.-А. Вульпиуса.

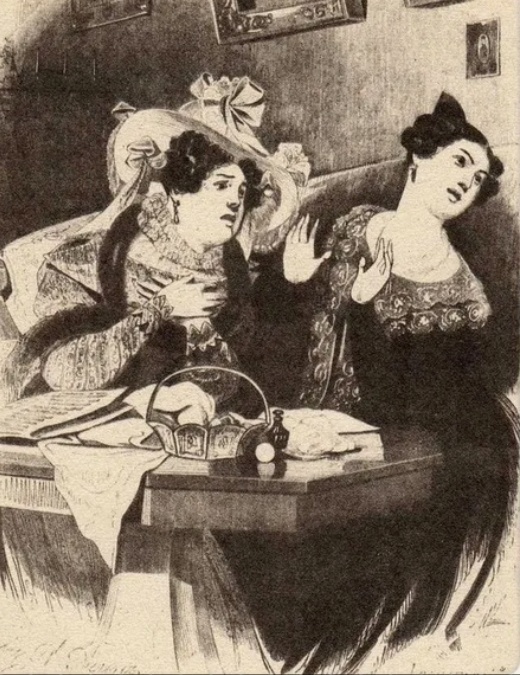

— Ну, слушайте же, что такое эти мёртвые души, — сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки её вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и иора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь.

Иора (ёра) – забияка, удалец, отсюда и глагол ёрничать. Доезжачий - старший псарь, который занимался обучением собак и управлял ими во время охоты. Оттопать – вогнать зверя опять в лес, чтоб снова выгнать на барина.

— Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чём: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками, — уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чём дело, — отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от неё без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней… Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил её, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

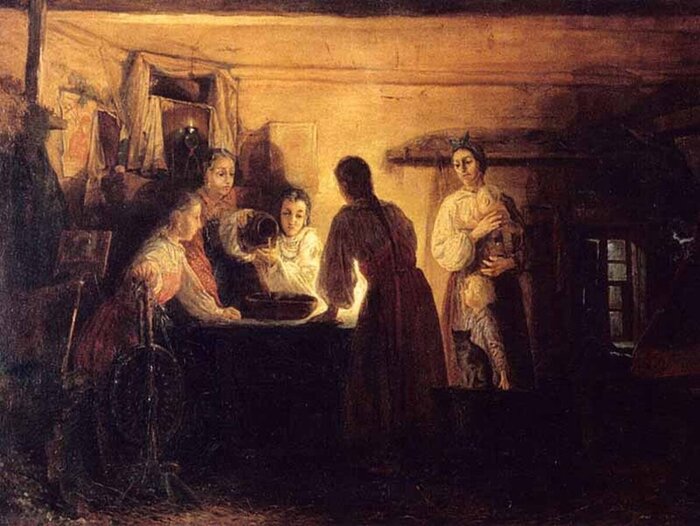

Надо заметить, что институтское воспитание было предельно консервативным, поверхностным, а кокетство и увлечение косметикой в институтах благородных девиц порицались. Воспитанницы проводили долгие годы изолированно от семей и привычных для их ровесниц вещей. В итоге девушки выпускались вышколенными в плане манер, с типовым набором знаний для поддержания светского разговора, умели петь, танцевать, говорить на французском языке, но совершенно не знали реалий жизни. Дочка губернатора только окончила институт и тут же стала жертвой сплетен опытных «хищниц», которые с энтузиазмом начали уничтожать её репутацию. Разговоры про злоупотребление косметикой или жеманство - это мелочь. А вот утверждение, что девушка собиралась сбежать с мужчиной - совсем другое дело. Такой слух оставил бы жирное пятно на репутации.