Вопрос о том, когда именно на территории Российской империи появилось первое высшее учебное заведение, весьма неоднозначный. Все зависит от того, с чего начинать отсчет. Виленский университет на территории современной Литвы, формально входившей в состав империи, существовал еще с 1596 года. Славяно-греко-латинская академия была основана в Москве в 1687 году и закрылась только в 1814 году (ее самый известный выпускник – М. В. Ломоносов).

Самый первый российский университет был открыт в столице по указу Петра I в 1724 году при Академии наук. При ней же была и академическая гимназия, выпускники которой позже могли стать студентами. В Академическом университете Петербургской Академии наук было всего три класса: математика, физика и «гуманиоры». Лекции читались на латинском и немецком языках. Вначале было 17 преподавателей и всего 8 студентов. До 1733 года первый университет выпустил лишь 38 студентов. Занятия проводились не регулярно, и четких учебных программ для них не было. Изменилась ситуация только в 1747 году, когда были приняты новый Устав и регламент Академии наук, где были прописаны более четкие правила работы. В 1758 – 1765 гг. ректором был М. В. Ломоносов. Он сумел наладить учебный процесс, однако с его смертью университет прекратил свое существование. Академическая гимназия работала до 1805 года.

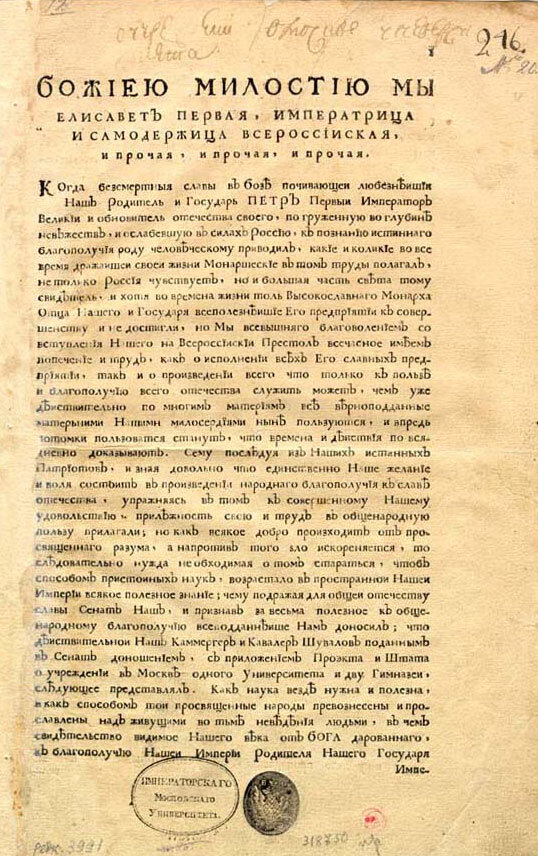

Возможно, из-за малого количества выпускников о детище Петра I вспоминают редко, а официальной датой основания первого российского университета чаще называют 12 (25 по новому стилю) января 1755 года. В этот день указ об основании Московского университета подписала императрица Елизавета Петровна. Инициатором выступил Ломоносов.

В Московском университете 18 века было всего 3 факультета: философский, юридический и медицинский. Все студенты начинали учиться на философском факультете, где на самом деле преподавали не только философию, но и многие другие, преимущественно гуманитарные науки. Затем можно было выбрать дальнейшую специализацию. В отличие от университетов Европы, в Московском университете не было богословского факультета, для этого были другие специализированные учебные заведения. Самых способных студентов могли позже отправить за границу для продолжения образования.

Л. С. Миропольский "Портрет М. В. Ломоносова" (1787)

Состав и учеников, и преподавателей был пестрым. Абсолютное большинство педагогов было не из числа дворян. Четкого возрастного ценза для поступления вначале не было, поэтому многие студенты были по современным меркам подростками. При университете была основана университетская гимназия, которая считалась частью ВУЗа, хотя с другой стороны была средней школой. Гимназия делилась на две части: дворянскую и разночинскую. Дворяне носили по будням темно-зелёные сюртуки, а по праздникам — темно-зеленые мундиры с белым исподним платьем. Еду им подавали на серебряной и фаянсовой посуде. Разночинцам полагались мундиры малинового цвета с голубыми воротниками и обшлагами, с голубым исподним платьем, а посуда у них была оловянная. Ученики делились также на казеннокоштных (учащихся за государственный счет) и пансионеров (своекоштных, то есть учащихся за свой счет). Своекоштные дворяне носили «партикулярное» (обычное) платье, разночинцы могли одеваться, как пожелают. Позже для пансионеров выстроили отдельное здание и устроили университетский пансион. В 1790-х этот пансион стал отдельным учебным заведением, а все студенты получили общую для всех форму – темно-зеленый мундир с малиновыми воротником и обшлагами и с серебряными пуговицами, украшенными гербом. К парадному мундиру полагалась шпага. Учиться в пансионе было престижно, а продолжать учебу после него многие не хотели, предпочитая сразу начать служить и строить карьеру.

О качестве образования в университете того времени судить сложно, но, скорее всего, оно уступало западному. Из воспоминаний литератора Д. И. Фонвизина: «Остается мне теперь сказать об образе нашего университетского учения; но самая справедливость велит мне предварительно признаться, что нынешний университет уже не тот, какой при мне был. Учители и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший наш экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делалося приготовление; вот в чем оно состояло: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. "Пуговицы мои вам кажутся смешны, - говорил он, - но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, - продолжал он, ударя по столу рукою, - извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете". Вот каков был экзамен наш!...

Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего, латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы были без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: куда течет Волга?

В Черное море,

– отвечал он; спросили о том же другого моего товарища;

в Белое,

– отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне;

– не знаю, – сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили… Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет. Ибо в нем, обучась по-латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам». Тем не менее, именно при Московском университете стала выходить первая неправительственная газета, печатались многие научные труды, а университетская библиотека еще 100 лет была единственной публичной библиотекой в Москве.

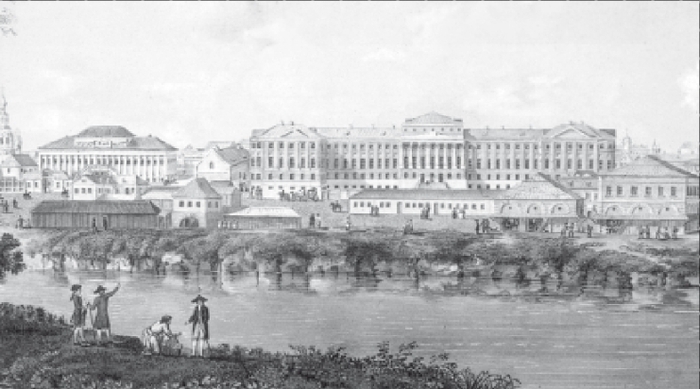

Московский университет в 18 веке

В первые годы правления Александра I было учреждено еще несколько Императорских университетов: Дерптский (1802), Казанский (1804), Харьковский (1805). Когда был основан Санкт-Петербургский университет, мнения рознятся. Одни считают его преемником самого первого университета при Академии, и эта версия сейчас считается официальной. Другие считают, Санкт-Петербургский университет был создан в 1819 году в результате переименования и реорганизации Главного педагогического института, который был в свою очередь создан на основе Учительской семинарии, открытой в 1786 году. Устав этого учебного заведения копировал устав Московского университета, позже получил свой.

В начале 19 века прежняя тенденция сохранилась. Высшие учебные заведения больше привлекали публику амбициозную, но не богатую. Многие дворяне по-прежнему смотрели на университеты как на баловство и лишнюю трату времени. Из воспоминаний С. П. Жихарева: «Звание мое не безделица и порадует моих домашних... Правду сказать, если б кто шесть месяцев назад вздумал предрекать мне, что в нынешний новый год я поеду поздравлять родных и знакомых моих в синем мундире с малиновым воротником и при шпаге, я бы принял это за обидную насмешку. Однако ж это сбылось». Причина такого отношения в том, что для чиновников в то время не было четкого образовательного ценза. В некоторых случаях было достаточно уметь читать и писать без совсем уж грубых ошибок. Рекомендательное письмо от кого-либо из власть имущих могло помочь в карьере больше, чем диплом. Возможно, поэтому между «людьми общества» и интеллигенцией и дальше сохранялся некоторый антагонизм.

Из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля: «До 1803 или 1804 года во всей России был один только университет, Московский, и не вошло еще во всеобщий обычай посылать молодых дворян доканчивать в нём учение. Несмотря на скудость тогдашних средств, родители предпочитали домашнее воспитание, тем более, что, при вступлении в службу, от сыновей их не требовалось большой учености. Не прошло двух или трех лет после основания Министерства Народного Просвещения, как вдруг учреждены и уже открыты пять новых университетов... Несмотря, однако же, на размножение сих, наскоро созданных университетов, число учащихся в них было не велико… Сперанский воспользовался тем, чтобы их представить ему как народ упрямый, ленивый, неблагодарный, не чувствующий цены мудрых о нём попечений, народ, коему не иначе, как насильно можно творить добро. Вместе с тем увеличил он в глазах его число праздношатающихся молодых дворян-чиновников. Сего было более чем достаточно, чтобы склонить Царя на принятие такой меры, которая, по уверениям Сперанского, в будущем обещала большую пользу гражданской службе, а в настоящем сокрушала все надежды на повышение целого, почти без изъятия, бесчисленного сословия нашего… Для получения чинов статского советника и коллежского асессора, обязаны были чиновники представлять университетский аттестат об экзамене в науках в числе коих были некоторые, о коих они прежде и не слыхивали, кои по роду службы их были им вовсе бесполезны, как например, химия для дипломата и тригонометрия для судьи, и которые тогдашние профессора сами плохо знали... Нелепость этого указа ослабляла в общем мнении всю жестокую его несправедливость… Все полагали, что оно, после временной остановки в производстве, будет только относиться к юношам, вновь поступающим на службу. Как бы на смех, как бы назло правительству, университеты долго еще оставались почти пусты; ни старый, ни малый, ни служащий, ни служивший, ни даже приготовляющийся на службу не спешили посещать их… В продолжение всего царствования его указ этот отменен не был; только гораздо позже последовали в нём некоторые изменения…

Мы видели людей с седеющими волосами, покупающих

книги, будто их изучающих и смело потом идущих в университеты на экзамен, как

на торговую казнь. Без тайного у них согласия с экзаменаторами (впрочем, весьма

несведущими), не могли б они получить аттестата. Последних надобно было

задобрить. Итак, гнусное лихоимство, благодаря Сперанскому, проникло даже в

святилища наук. Люди, дотоле известные чистотою правил,

бессребреники-профессора, осквернились взятками. Несколько позже, проведав о

том, молодые дворяне, желающие вступить в службу, не брали труда ходить слушать

лекции, а просто за деньги получали аттестат, открывающий им дорогу к почестям:

самый нежный возраст научался действовать подкупом. Лет пять так продолжалось,

пока не приняты были меры к пресечению постыдного торга ученостью».

Со

временем росло понимание важности хорошего образования. Всплеск интереса к

университетам случился при императоре Александре II. В

1860-х общественная жизнь оживилась, позже появилось даже понятие – «человек

60-х годов». Среди профессоров были свои звезды, имена которых были на слуху. Однако

даже в 1871 году в Московском университете училось всего лишь 1522 студента:

103 на историко-филологическом факультете, 156 на физико-математическом, 520 на

медицинском, на самом популярном юридическом 743. Примечательно, что долгое

время преподаватели имели служебные квартиры в самих зданиях учебных заведений

(позже им могли предоставить жилье в другом месте). Студенческие общежития

до 1830-х могли размещаться там же, например, в Московском университете – на

самом верхнем этаже. Сначала их называли «казенными номерами». Один номер выделялся

на 10-12 человек и был по сути общей гостиной и кабинетом. Там стаяли личные шкафчики

и рабочие столы. Спали в общих дортуарах. «Казеннокоштным» студентам помимо

жилья также полагалось бесплатное питание. По мере роста числа учащихся общежития

стали переносить в отдельные здания. Многие предпочитали жилье снимать самостоятельно.

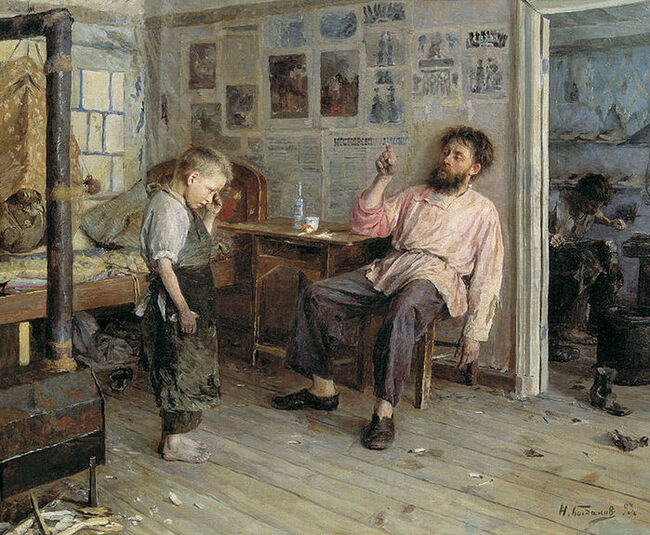

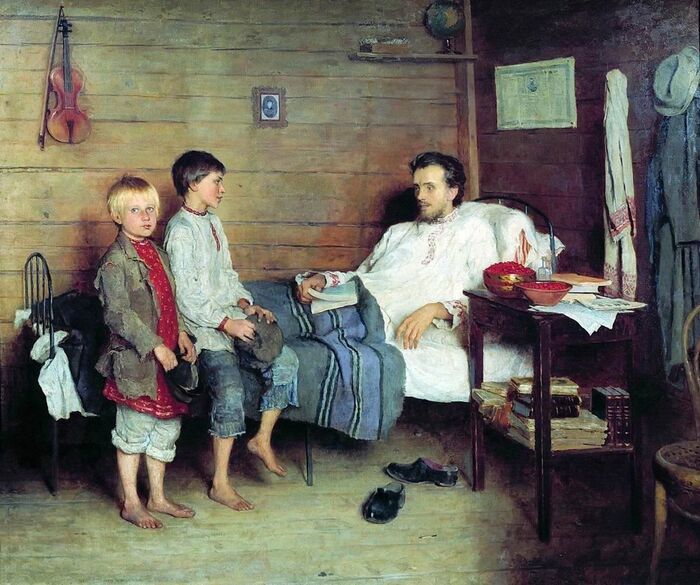

Ближе к концу 19 века наличие высшего образования стало важным преимуществом при трудоустройстве в госструктуры. Если военную карьеру было по-прежнему вполне можно начать без специального образования, поступив в полк вольноопределяющимся, и дослужиться до офицера, то карьере чиновника отсутствие диплома могло повредить. Но значительная часть студентов по-прежнему была из числа разночинцев. Многие из них были людьми небогатыми, и им приходилось перебиваться случайными заработками, например, частными уроками, как Раскольникову и его товарищу Разумихину. Из воспоминаний Г. Успенского, учившегося в 1870-х: «Я занимался корректурой и получал 25 рублей в месяц. Сначала еще было свободное время, то есть утром часа 3 можно было провести в университете, но потом, когда начали печататься адрес-календари, росписи кварталов, чайные ярлыки и лечебники, когда работы было невпроворот, тогда просто некогда было дохнуть. Мне осталось одно – или бросить типографию и ходить в университет, или с голоду околеть, потому что брось я типографию – я лишаюсь 25 р., единственного источника существования, но зато – университет, куда, конечно, по причине голодного брюха ходить не будешь. Загадка была очень сложная».

Совершенно другую картину можно увидеть в книге С. Е. Трубецкого «Минувшее»: «Весной 1906 года я выдержал «экзамен зрелости» и подал прошение о приеме в Университет. Это был один из самых счастливых моментов моей жизни. Между гимназистом и студентом грань очень резкая! Гимназист — “мальчик”, в лучшем случае — “юноша”, студент же— “молодой человек”! Гимназист подвержен каждодневной классной дисциплине… Студент — другое дело! Внешняя дисциплина занятий почти совершенно отсутствует. Студент сам выбирает, какие курсы лекций он будет или не будет слушать. Принудительность остается только в области экзаменов и, отчасти, практических занятий. Студент — полноправный участник светской, жизни. Он делает визиты, бывает на балах и раутах… Именно студенты были в мое время, главным образом, кавалерами на московских балах. (Конечно, все, что я пишу про светскую сторону студенческой жизни, относится к очень ограниченному кругу, а отнюдь не ко всему многочисленному студенчеству, где были представители самых разнообразных слоев населения, более всего интеллигенции.). Я помню, с какой радостью, вернувшись с последнего экзамена зрелости, я совершенно мальчишеским движением сбросил с себя гимназический пояс с широкой блестящей металлической пряжкой-бляхой, на которой были выгравированы инициалы гимназии!» Трубецкому в университете быстро наскучило, и учился он без энтузиазма.

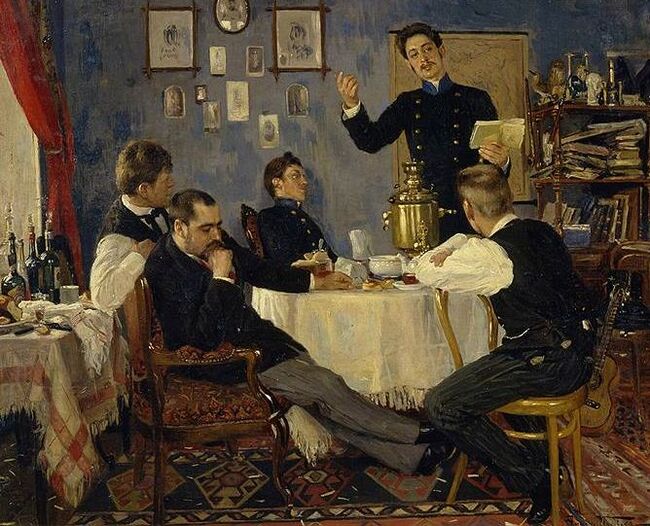

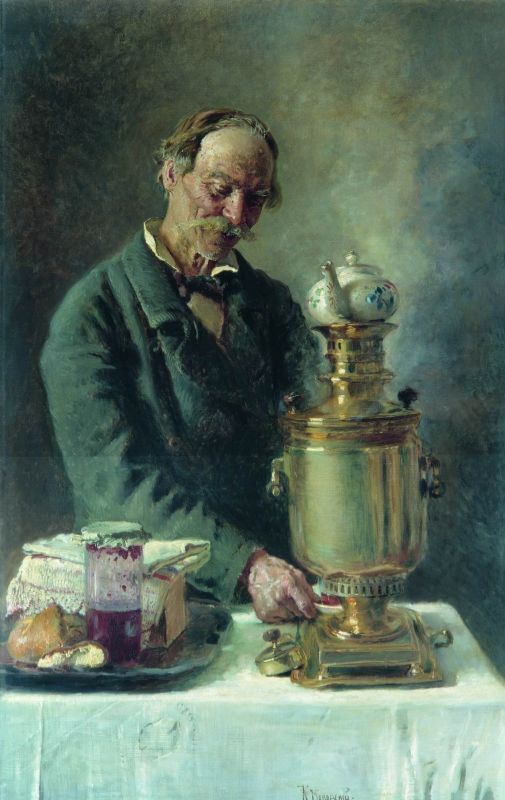

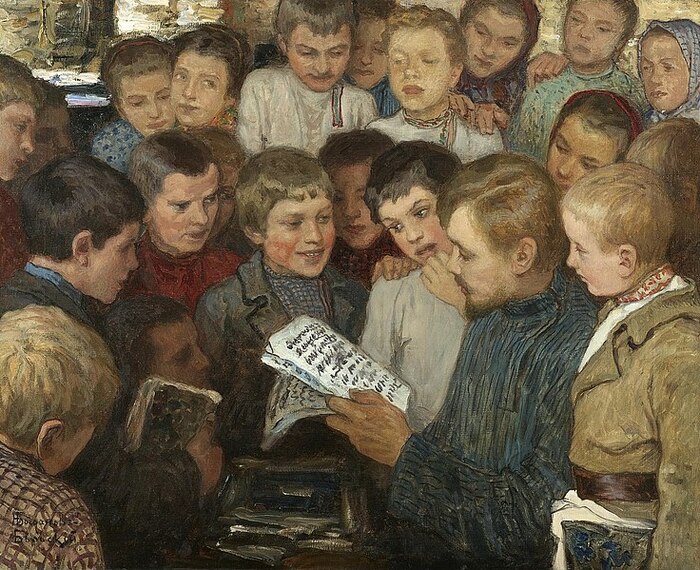

А. В. Маковский "Студент, читающий стихи (Чаепитие)"

Стоит

отметить, что к посещаемости занятий жестких требований не было. Главное, сдать

экзамен. Иногда студенты могли прервать учебу на год и даже больше, а потом

учиться дальше. Из воспоминаний С. Д. Урусова об учебе в Московском

университете в 1881 – 1885 гг.: «Лекции

в описываемое мною время читались профессорами с 9-ти до 3-х часов

по установленному и объявленному расписанию. Каждая лекция

продолжалась обычно около 40 минут, т. е. начиналась спустя 15-20 минут после

назначенного часа. Для издания литографированного курса каждого профессора

образовывалась около какого-нибудь предприимчивого студента издательская группа

из 4-5 участников, записывавших лекцию; в начале года объявлялась подписка

и собирались деньги на постепенно выпускаемые листы. По этому

изданию можно было заблаговременно готовиться к экзамену,

но большинство студентов складывало получаемые листы “про запас”

и начинало их зубрить лишь с приближением весны. Сигналом

для начала занятий служило, по студенческой примете и традиции,

появление на улицах моченых яблок. Насколько я могу судить, студенты

в мое время делились на следующие группы: одни посещали лекции,

но дома не занимались; другие занимались дома, но редко

показывались в университете; наконец, очень многие (а может быть,

большинство) не посещали лекций и не занимались дома, откладывая

научные занятия до срока наступления экзаменов… Бегло прочтя листов 40

литографированного курса, т. е. около 300 страниц, мне приходилось иногда,

перед самым экзаменом, посвящать 2 суток второму, более внимательному

чтению, причем прочитанный лист тут же навсегда отбрасывался

в сторону, а последние страницы дочитывались уже

в экзаменационном зале». Экзамены в Московском университете проходили раз

в год с апреля до середины июня.

Л. О. Пастернак "Ночь накануне экзамена" (1895)

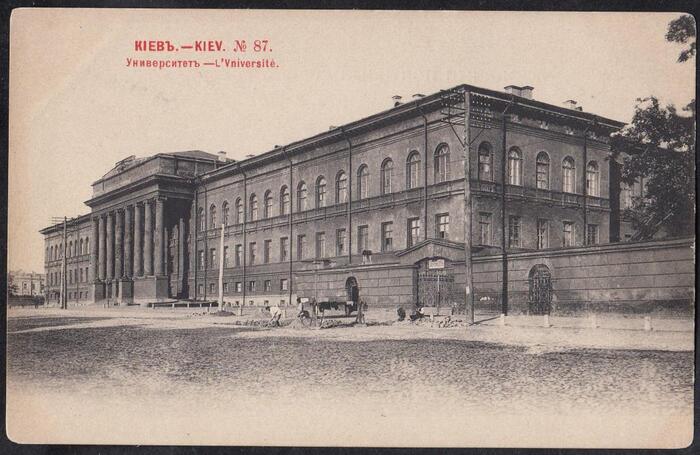

В некоторых учебных заведениях устав позволял параллельно учиться где-либо еще, в том числе за границей, приезжая только на экзамены. Перевестись из одного университета в другой было тоже возможно. Из мемуаров чиновника В. Ф. Романова, который учился на юридическом факультете сначала в Киеве, затем в Петербурге: «Первые лекции в юридическом факультете произвели очень сильное впечатление, начиная от их содержания и кончая такими отличными от гимназических уроков мелочами, как обращение к нам: “милостивые государи”, отсутствие вызовов к ответу уроков, серьезная тишина в аудитории во время лекций и т. п.

Вступительную лекцию читал, покойный ныне, Д. И. Пихно; это был известный экономист и публицист, издававший старейшую в Киеве русскую национальную газету “Киевлянин”… На первой своей лекции он дал нам понять значение Университета — Universitas litterarum, по сравнению с различными специальными учебными заведениями; здесь, говорил он, читаются все науки; студенты в стенах Университета имеют возможность слушать лекции по любому, интересующему их предмету, а не только по своей специальности, а главное, путем постоянного обмена сведениями и мнениями с товарищами-студентами различных факультетов, расширять свой умственный кругозор… Я, воспользовавшись советом Пихно, прослушал ряд лекций на других факультетах, главным образом, на филологическом, предпочтение которому юридического, с моей стороны, весьма огорчило моих гимназических учителей-классиков... Зато две лекции по зоологии, кроме отвращения и скуки, ничего по себе не оставили; это был не мой любимец — живой образный Брем: серьезный, солидный профессор с седой бородой монотонным голосом рассказывал о том, как проявляется половая жизнь у пауков и у морских ежей; для оживления лекции он вдруг, не меняя серьезного выражения лица, жестам и походкой изображал паука, подкрадывающегося к паучихе. Тогда, на этой именно лекции, впервые у меня явилась мысль, впоследствии перешедшая в убеждение и определенное разочарование в методах Университетского преподавания, о бессмысленности дословного, подробного повествования большинством профессоров всего того, что содержится в учебниках.

На юридическом факультете самое сильное впечатление и влияние на нас имели лекции по теории права (в Киеве говорилось «энциклопедии») профессора Ренненкампфа; он был ректором Университета в 80-х годах, при нем произошли серьезные студенческие волнения в Киеве, в его квартире студенты разбили тогда окна, считая его угнетателем свободного студенчества... И вот, несмотря на подобный формуляр Ренненкампфа, первая же его лекция закончилась громом аплодисментов переполненной аудитории; то же повторялось и на всех последующих лекциях, несмотря на просьбы профессора не выражать ему одобрения, так как это запрещено правилами Университета…

Петербургский Университет прежде всего удивлял, по сравнению с Киевским, несмотря на более внушительный внешний вид последнего, своею, так сказать, подтянутостью, чистотой не только аудиторий и коридора, тянущегося бесконечно во всю длину Университета — здания бывших Петровских коллегий, но и самих студентов; в отличие от провинциалов, они, большинство, по крайней мере, носили не синие воротники на сюртуках, а темные, иногда почти черные, были более корректны и вообще лучше воспитаны, не плевали, например, на пол, как это практиковалось в грязных коридорах Киевского Университета, в массе говорили на чисто русском языке, здесь не было слышно ни еврейского гортанного говора, ни киевского хохлацко-польского волапюка… Наиболее всегда интересующая студентов практические занятия были в мое время весьма редки; я припоминаю чтение в Киевском Университете источников римского права, да некоторые рефераты по политической экономии и в Петербургском — разбор судебных дел, который приват-доцент Тимофеев обставлял, как настоящие судебные заседания, с участием присяжных заседателей, прокурора и защитника».

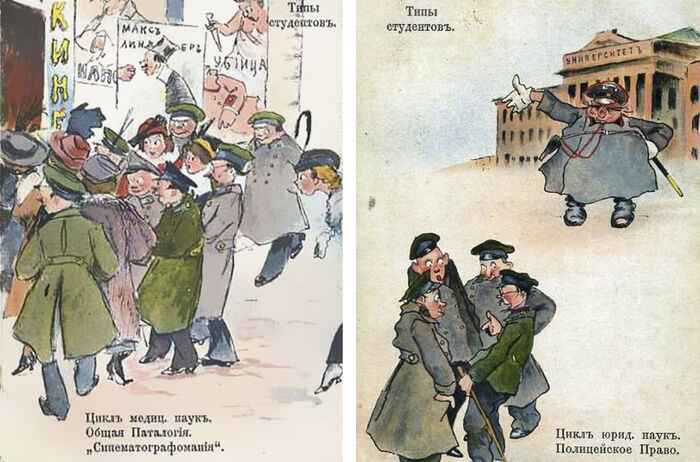

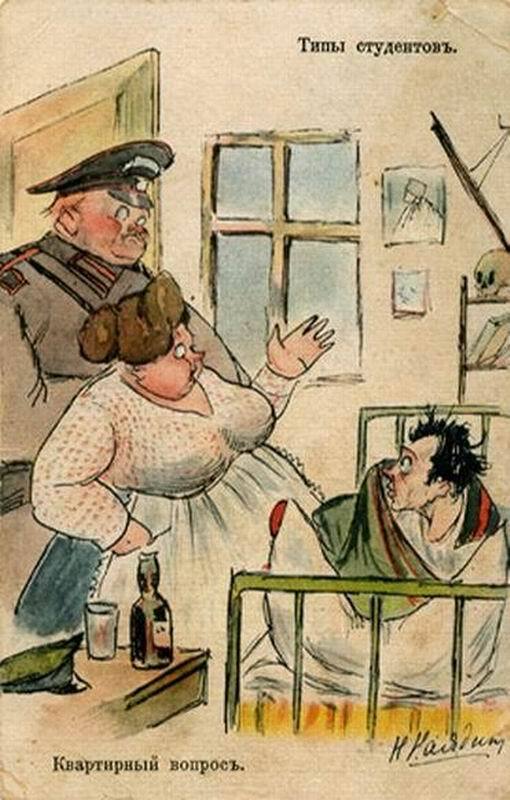

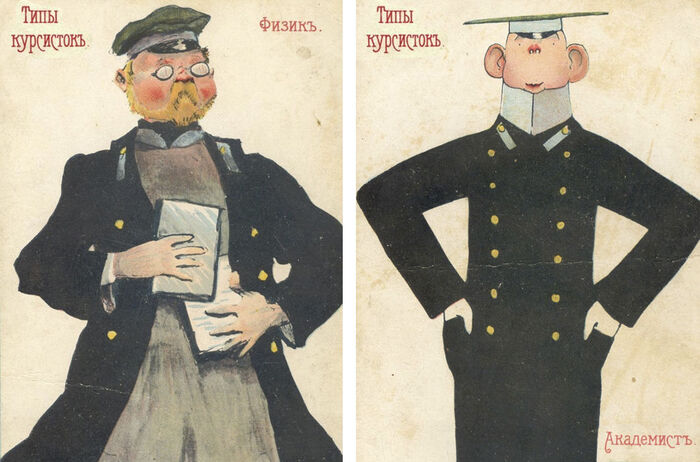

Серия открыток "Типы студентов"

Другое интересное описание Петербургского университета того же времени есть в книге «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов» Д. А. Засосова и В. И. Пызина. «По коридору даже во время лекций ходила густая толпа студентов, которые страшно шумели. Новичка все это поражало, ведь в гимназии была строгая дисциплина, а здесь никакой. На лекцию хочешь — иди, не хочешь — не ходи. Захотел — пошел слушать лекцию другого факультета или другого курса. Никто за порядком не наблюдал, никто ничего не требовал… Происходил большой отсев, был тип “вечного студента”. Такой студент, проучившись год-два и не сдав установленного минимума, переходил на другой факультет и так перебирал весь университет. В бороде у него появилась проседь, он был уже дедушка, а все еще продолжал носить студенческую фуражку, прикрывая плешь и седые космы. Значит, у него были средства платить за учение или он давал уроки, может быть, имел богатого родственника-мецената. Были “вечные студенты»”и другого рода. Они кончали по два, по три факультета. Смотришь, идет студент, а у него два университетских значка об окончании. Такие люди только брали от науки, обществу же ничего не давали, не служили.

Надо сказать, что и профессура не блистала дисциплиной. Как правило, осенью некоторые преподаватели начинали читать с большим запозданием. Да и на лекции приходили минут на 15 позже, а то и вовсе пропускали свои занятия. Бывало такое: первокурсник, еще несмышленыш, стоит у запертой двери аудитории, дожидается, когда отопрут. Проходит сторож, студентик спрашивает, почему закрыта дверь. Сторож осведомляется: “Кто должен читать?” — “По расписанию — профессор Н. Н. Бывалый”. Сторож отвечает: “Н. Н. раньше декабря лекций не начинает”. В полное смущение приходит студентик-новичок, видя в расписании: “Лекцию читает экстроординарный профессор Н. Н.”…А означало это слово — внештатный, иной раз действительно известный.

По нижней галерее в виде открытой аркады, которая шла под знаменитым университетским коридором, были размещены квартиры обслуживающего персонала и разные служебные помещения. Удивляли старинные вывески: “Экзекутор”, “Регистратор”, “Квартирмейстер”...

Вся студенческая жизнь была сосредоточена в коридоре. До прихода профессора студенты в аудиторию не заходили, а толпились около дверей. Вели разговоры. Завидя профессора, заходили в аудиторию и садились на скамьи с узкими пюпитрами. Для профессора стояла кафедра. Профессор бывал обычно в штатском сюртуке, с бородой, почтенного возраста. Некоторые читали очень скучно, и народу на их лекции ходило мало. Другие читали очень интересно, и на их лекции ходили студенты с других факультетов. Третьи злоупотребляли ученой терминологией, начинающие студенты плохо их понимали. О профессоре Петражицком, читавшем историю права, говаривали такое. Студенты просили его меньше употреблять научных терминов и иностранных слов. На это он ответил: ?Вы студенты второго курса юридического факультета Санкт-Петербургского императорского университета. В этой фразе только одно слово русское, а вы хотите, чтобы я говорил по-другому”…

Экзамены происходили в тех же аудиториях, где читались лекции. По каждому предмету продавалась подробная программа за десять копеек. Как именно студент изучал этот предмет, никого не интересовало, требовалось одно — чтобы он его знал в объеме программы. Студент подходил к экзаменатору, выкладывал свой матрикул, который одновременно служил и пропуском в университет, и зачетной книжкой… Ответ длился минут сорок. Оценки были две: удовлетворительная и весьма удовлетворительная. Если студент проваливался, экзаменатор заявлял: «Коллега, вам придется прийти в следующий раз» — или еще более деликатно, но с оттенком ехидства: "Коллега, вы знаете на „удовлетворительно“, но мне хотелось бы поставить вам в следующий раз „весьма, возьмите ваш матрикул”. Споры между экзаменатором и студентом были редки и ни к чему не вели… В году обычно было три экзаменационных сессии: рождественская, осенняя и весенняя. Никаких пометок о несданном экзамене в матрикуле не делалось, можно было экзаменоваться несколько раз.

Государственные экзамены проходили в более торжественной обстановке. Тем, кто оканчивал с отличием, по первому разряду, присваивали звание кандидата наук... За сочинение, внесшее нечто новое в науку, советом университета присуждалась золотая медаль с надписью “преуспевшему”…

Основная же масса студентов состояла из скромных, трудолюбивых

молодых людей весьма ограниченных средств. Значительная часть их подрабатывала

репетиторством, считала обязательным хотя бы частично содержать себя самим, а

не сидеть на шее у родителей.

Иногородние студенты жили в общежитиях или снимали вдвоем

комнату за 12-15 рублей. Бюджет такого студента не превышал 25-30 рублей в

месяц. На эти деньги надо было и кормиться, и одеться, и купить необходимые

книги. В шинельной университета сторожа, обслуживающие вешалки, были своего

рода комиссионерами. У каждого имелась стопка учебников, пособий, конспектов,

которые они продавали по поручению бывших студентов, конечно с большой скидкой.

Они же продавали тужурки и шинели окончивших… Большинство

студентов ходило в форменных тужурках, сюртук имели далеко не все. Тужурка была

черного цвета с синим кантом и петлицами, золотыми пуговицами с орлом. Шинель

черная, двубортная. Фуражка с синим околышем и темно-зеленой тульей. Форма была

не обязательна, но большинство ходило в форме по двум причинам: во-первых, сразу

видно, что студент, а это уже обеспечивало известное положение в обществе,

во-вторых, так было дешевле. Поношенную студенческую форму можно было носить, а

старую штатскую тройку считалось носить неприличным. Существовал какой-то

университетский мундир с золотым шитьем, треуголкой и шпагой, но мы на

студентах такого не встречали. Шпагу кое-кто носил при сюртуке. Некоторые

носили шпагу и сюртук на белой подкладке, откуда и пошло — “белоподкладочники”.

Эти молодые люди, как правило, из зажиточных семей, держались обособленно,

называли себя “академистами”, желая подчеркнуть, что они пришли в университет

учиться, а не заниматься политикой…

В противоположность этим щеголям, “академистам”

и другим франтам, которые очень следили за костюмом и прической, были студенты,

умышленно небрежно одетые, отпустившие волосы до плеч, нечесаную кудлатую

бороду и усы. Они носили большие очки с синими стеклами, всем своим видом

показывали, что для них существует только наука и они в ближайшее время

открытиями и изобретениями облагодетельствуют человечество... Забавно

было их видеть в кабинете естественного отделения физико-математического

факультета, где изучали кости человеческого скелета. Небольшой, плохо

освещенный кабинет, все кости, чтобы их не растащили, прикреплены на длинных

цепях. И вот сидят эти “ученые мужи”, в руках у каждого большая кость, гремят

цепями и шепотом переговариваются: “Коллега, у вас освободилась малая берцовая

кость?” — “Нет, коллега, вот ребра мне не нужны, возьмите их”».

О том, что из себя представлял среднестатистический российский студент, можно судить по анкетам «половых переписей». Они проводились в нескольких регионах в 1900-х. Цель – выяснить отношение студентов к интимной стороне жизни, проституции, изучить проблемы распространения ЗППП. Но параллельно задавались вопросы также о частной жизни учащихся. К сожалению, большая часть данных не сохранилась. В 1903-1904 году прошла «Половая перепись московского студенчества», проведенная Пироговским медицинским обществом при Московском университе. В результате появилась любопытная статистика. Позже она была опубликована в виде отдельного издания «Половая перепись Московского студенчества и её общественное значение» под редакцией известного врача-венеролога М. А. Членова.

Возраст: 17лет - 0,09%, 18 - 4,8%, 19 - 12,3%, 20 - 14.4%, 21 год -19,0%, 22—14,2%), 23 —13,5%, 24 – 9,4%, 25 —5%, 26 — 2,0%, 27 —1,7%, далее по убывающей.

Национальность: великорос (русский) —64,7%, малорос - 8%, белорус – 5%, поляк—4,7%, литвин —1,5%, «другая славянская народность» —1,5!%, еврей – 5,6%, армянин – 3,5%, грузин - 0,9%, «другая кавказская народность» —0,4%, немец – 3,1%.

Сословия: дворянин – 27,4%, купец—11,2%, мещанин – 16,8%, сын чиновника—13,7%, духовного звания — 11,2%, потомственный почетный гражданин – 9,3%, крестьянин – 5,4%, военного сословия—1,2%, казак— 0,5%, другое – 3%.

Который год учится в университете: 1-й год - 27,1%, 2-й год— 22,3%, 3 - 18,5%, 4-й год— 15,8%), 5-й —8,8%), 6-й год—4,4%, 7-й годъ—1,8%, больше 9 лет —0,1%. При этом большая часть студентов минимум на год по различным причинам прерывала учебу. Живет с кем-нибудь или один: с родственниками - 27,3%, с товарищами - 34,4%, один - 38,3%.

Имущественное положение: «Необеспеченность» - 21,5%, средняя обеспеченность—64,9%, выше среднего 275 - 12.9%, богатство - 0,7%.

Каково имущественное положение семь: Среднее – 66,7%, выше среднего - 13,5%, ниже среднего —40 1 19,7%.

Живет личным трудом или поддержкой: Личным трудом—7,8%, поддержкой от родителей—57,2%, стипендия—10,3%, капитал—2,7%, тем и другим—21,1%.

Занятия: Исключительно университетские— 58,5%, уроки—31,1%, переписка—2,9%, служба в конторе—1,5%.

Занимается ли физическим трудом или нет: Моцион—18,2%, физическая работа—7,2%, мастерство— 2,7%, верховая езда—5,8%, велосипед—13,6%, коньки - 13,8%, лыжи— 0,4%, фехтование—2,1%, нет — 29,3%.

Как проводит досуг: Чтение—21,6%, театр—19,6%, музеи—9,1% , выставки—6,3%, танцы—3,5%, игра в карты—5,7%, кутежи—2,7%, общество товарищей - 15,4%, общество знакомых—14,2%), ничего не делает—11,9%.

Курит или нет: Курит—50,7%, бросил—7,9%, не курит—41,4%.

Пьет ь или нет: Пьет—65,8%, совсем не пьет—34,2%.

Семейное положение: Женат – 6,9%, вдов - 0,5%, холост - 92,6%. И самое грустное: 3,2% студентов болели сифилисом, но это уже другая тема.

К сожалению, студентами могли быть только юноши. Женсое образование - отдельная тема.