Из дореволюционного быта. Не все коту Масленица, будет и Великий пост1

Дореволюционная жизнь во многом была привязана к церковному календарю. Влияли и религиозные убеждения, и просто верность традициям, несоблюдение которых осуждалось. Как показывают дневниковые записи и мемуары, в той или иной степени церковные праздники и посты соблюдали если не все, то многие.

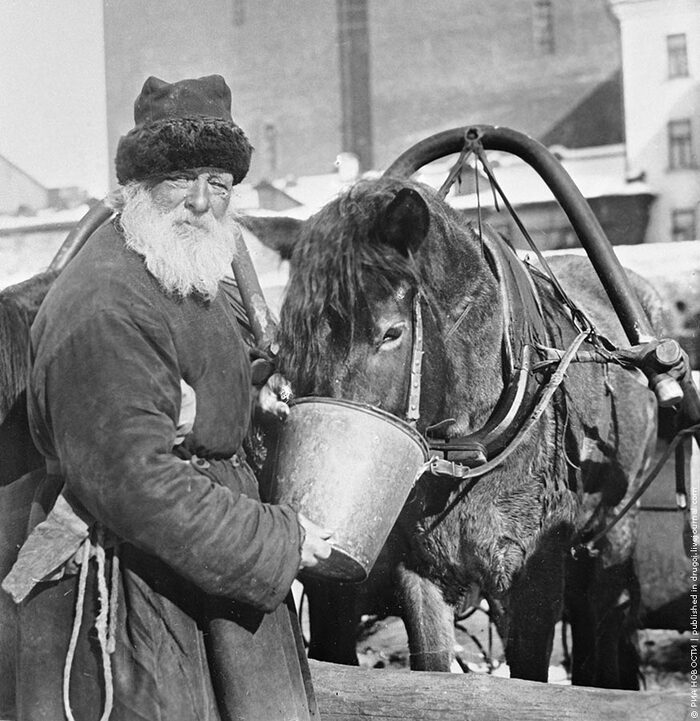

Великому посту предшествовала Масленичная неделя, которую также называли Мясопустной. В это время традиционно не ели мясо, но остальные продукты были разрешены. Главным блюдом были, конечно, блины. В это время работало множество ярмарок, балаганов. Популярным развлечением было катание на санях, которые старались украшать, например, лентами и бубенцами. Пик веселья и чревоугодия приходился на последние четыре дня – с четверга по воскресенье. Их называли Широкой масленицей. В воскресенье часто проводили ритуал, истоки которого были ещё в дохристианских верованиях – сжигали соломенное чучело в женском платье, которое также называлось масленицей.

Воскресенье называлось Прощёным, и люди просили друг у друга прощение, чтобы по возможности с чистой совестью приступить к Великому посту. «У нас в доме, поздним вечером, все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощенья», — вспоминал И.А. Бунин в автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева».

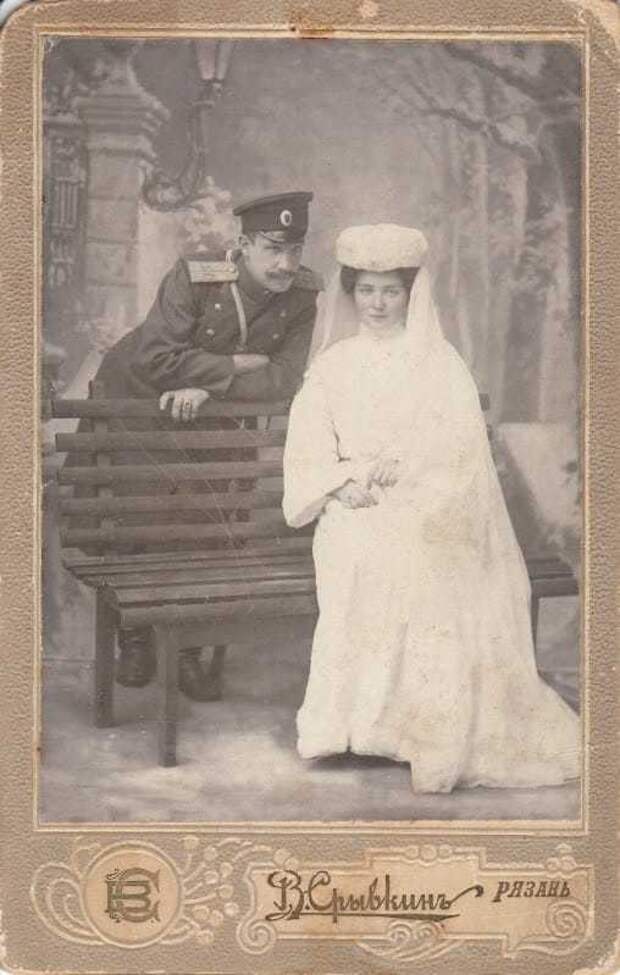

Великий пост длится 48 дней. В этот период верующие воздерживаются от «скоромной» пищи, не устраивали свадеб, отказываются от интимных отношений, развлечений тоже старались избегать.

Первая неделя Великого поста называлась Фёдоровой (на субботу приходился день Феодора Тирона). Первый день Великого поста – Чистый понедельник. Были у него и другие народные названия, например, Понедельник-плоскозуб, Тужилки по Масленице. Считалось, что в этот день пост был особенно строгим, однако многие люди ещё не успевали отойти от веселья, чревоугодия и иногда злоупотребления горячительными напитками. В некоторых местах устраивались кулачные бои, которые должны были помочь отойти от веселья. В Вятской губернии это называли «выколачивать лепёшки», в Тульской – «блины вытрясать». В Нижегородской губернии проходила «козья масленица», когда по городу водили украшенного венком и лентами козла. В Костромской губернии молодожёнов всю неделю угощали караваями-тужильниками, которые пеклись на Масленичной неделе. В Кромском уезде Орловской губернии на санки сажали мужика или мальчика с бородой из пеньки, давали в руки донце, гребень и намычку (детали прялки) и заставляли прясть. Бабы и мальчишки возили его по всей деревне и пели:

Масленица — кургузка,

Без тебя нам жить груска:

Сыр, масла полизала,

Нам, дурам, не сказала…

Многие традиционно ходили в баню. В некоторых местах считались всё ещё допустимым в понедельник веселиться и кататься с горки на санках весь день, в некоторых – допустимо, но только до похода в баню, которая означала финальный переход к посту. В каждой местности были свои ритуалы.

В пятницу первой седмицы после вечерни служился молебен в память о Чуде святого Феодора. Согласно преданию, император Юлиан Отступник, желая оскорбить верующих ,приказал градоначальнику Константинополя в первую неделю Великого поста окроплять еду, продаваемую на городских рынках, идоложертвенной кровью. В это время во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию явился святой Феодор Тирон и предупредил его о замысле императора. Святой повелел употреблять в эти дни в пищу коливо (кутью). В некоторых местах Фёдорову субботу называли Малой масленицей и в этот день чествовали молодожёнов и угощали их постными блинами. Важными датами на протяжении Великого поста также считались Лазарева суббота – суббота шестой седмицы (недели) Великого поста, следующее за ним Вербное воскресенье и далее Страстная неделя, предшествовавшая Пасхе.

Традиционно считалось, что пост должны держать все люди старше трёх лет, но к детям относились менее строго. Из воспоминаний Е. Андреевой-Бальмонт, супруге известного поэта, которая выросла в богатой купеческой семье: «Прощёное воскресенье. В понедельник сразу год ломался. Великий пост. У нас в доме он чувствовался очень сильно. Унылый звон в церквах. Мать несколько раз в день ходила к церковным службам. Постная еда, ненавистный мне запах кислой капусты, постного масла. Гороховый и картофельный суп без пирожков, картофельные котлеты с черносливом, кисель из миндального молока. За чаем ни конфект, ни пирожного — сушки и большие баранки. По воскресеньям — мармелад и пряники. Я ненавидела эту еду и питалась одним хлебом и огурцами. Никакие уговоры и наказания не помогали, я не могла преодолеть своего отвращения к постному маслу. Когда я стала постарше и по собственному почину хотела пропоститься 7 недель, доктор запретил мне это, настолько заметно я в одну неделю истощилась и похудела. Когда нам стали давать постом скоромное, я сама на себя накладывала воздержание; не ела свои любимые кушанья, отказывалась от варенья и мятных пряников… Братья смеялись над “великомученицей Катериной”, старшие сестры хвалили меня, и я очень была довольна собой, когда долго выдерживала такой “настоящий” пост. Маленькими мы говели только последние дни первой недели, или страстной недели. Потом, когда подросли, мы всю неделю ходили ко всем службам. В церкви мы никогда не сидели и привыкли выстаивать длинные службы без особого утомления. До четырнадцати лет я очень ревностно исполняла все обряды — не только охотно, но страстно. Вечером перед исповедью мы читали покаянные молитвы, я перечитывала их по собственному почину по нескольку раз… Постом у нас не устраивалось ни вечеров, ни танцев. Ездили в концерты и в итальянскую оперу, где у сестер была абонирована ложа».

Особенно строгим пост был в первую и последнюю седмицы (но в первую многие на самом деле соблюдали его не так строго). Верующие должны воздерживаться от мясных и молочных продуктов, яиц. В понедельники, среды и пятницы пост ещё строже, и особо ревностные христиане питались раз в день холодной пищей без масла. В субботы и воскресенья допускалось употребление растительного масла и вина. В Благовещение (если оно выпадало на время поста) разрешалось есть рыбу, а в Лазареву субботу – икру. При этом раки с точки зрения христиан были и не мясом, и не рыбой (отсюда поговорка), поэтому многие их употребляли в пищу. Но все вышеуказанные ограничения – это идеал, к которому следовало стремиться, а на практике значительная часть людей соблюдала эти ограничения не так ревностно. В 1816 году вышла книга «Русская поварня» помещика В. А. Левшина, где он отмечает, что «стол постный русский имеет три разделения: собственно постный стол, в котором не подают рыб; стол рыбный и полупост, в котором подают рыбу, молочные, яичные и с маслом коровьим пищи». Среди популярных продуктов были грибы, ягоды, квашеная капуста, горох.

Помимо ограничений в пище верующие должны каяться в грехах, думать о душе. Из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова о последних годах крепостного права: «Вот Великий пост. Медленно заунывно зовет колокол. Сначала церковь пустовата, а к концу недели не протолкаться. Мы, школьники, после семи лет должны уже тоже исповедоваться. Маленькие грешники! Батюшка исповедует нас целой группой, человек по пятидесяти. Какие уж там грешки?! Но каждого прощает особо. И мы радостно бежим домой. Есть не полагается после исповеди. Мать также радуется с нами, тихо улыбаясь:

- Ну вы уже скорее ложитесь спать, чтобы не согрешить перед причастием. И мы ложимся и спим счастливо, как безгрешные ангелы. На другой день все причащаются: и господа, и крестьяне - из одной Чаши. И все становятся такими добрыми, милыми, тихими, ласковыми, спокойно-радостными! Все поздравляют друг друга: "Со Святыми Тайнами!" Приезжаем домой, а там мама, торжественно настроенная, целует нас, ухаживает за нами и угождает чем-нибудь особым, небудничным: чай с вареньем, белый хлеб, за обедом суп с маслом (рыбы нельзя, а в первую неделю и без постного масла), жареная картошка, оладьи... Мы ныне причастники. Даже и пословица была акая: "Что ты как именинник!", а иногда "как причастник". И как отрадно было мне смотреть на исповедников в храме, очередью тянувшихся к батюшке. Иных он отпускал скоро, а другие почему-то задерживались». Также было принято заниматься благотворительностью. Интересно обстояло дело с развлечениями. С одной стороны они осуждались, однако еще при Петре III в разгар поста в Россию стали приезжать с концертами иностранные артисты, и это никого не смущало. Из дневника внучки Кутузова и жены австрийского посланника Дарьи Фикельмон, описывающем Петербург пушкинского времени, в дни Великого поста постоянно встречаются записи вроде: «Позавчера у нас снова собралось большое общество, а вчера Станислав Потоцкий для всех нас дал последний бал. Принц Альберт ребячился как никогда. Великий князь Михаил тоже, но был рассеян и озабочен. Перед балом я повезла Сенявину в любительский концерт…» (10 апреля 1830 года). Барон Модест Корф сетовал, что во время Великого поста 1842 года «по сравнению с предшедшими годами было и концертов как-то чрезвычайно мало, и раутов в большом свете всего лишь два или три…» В дворянской среде посещение подобных мероприятий не возбранялось, а позже такое же отношение укоренилось и среди богатого купечества. Одно время был запрет на театральные представления, но в 1876 году его отменили.

Некоторые люди постились все дни, некоторые со всей строгостью говели отдельные недели. Из воспоминании Марии Каменской, дочери художника Федора Толстого, о жизни в Академии художеств первой половины 19 века: «Покуда все это творилось, время себе шло да шло, и незаметно настал Великий пост, пришла пора молиться и каяться в грехах. Все академические начали поочередно говеть. Серьезнее всех, кажется, принялся за это религиозное дело Иван Петрович Мартос (недаром он происходил из духовного звания). (Прим. Мартос – автор знаменитого памятника Минину и Пожарскому на Красной площади) Он мало того что говел с дочерью своей Катенькой в академической церкви, но после, службы уводил свою Катеньку будто бы гулять, а сам потихоньку от домашних водил любимую дочь по тюрьмам и больницам навещать заключенных и страждущих и там давал ей деньги, чтобы она делала вклады и помогала неимущим… И все домашние знали, куда Иван Петрович повел дочь, но все молчали, потому что старичок хотел, “чтоб это было тайно”… Кроме этого тайного добра, которому старичок Мартос научал свою дочь, у него явно дом битком был набит бедными его и жениными родственниками, которые жили у него на полном его иждивении… Да, можно сказать, что Иван Петрович был истинный христианин».

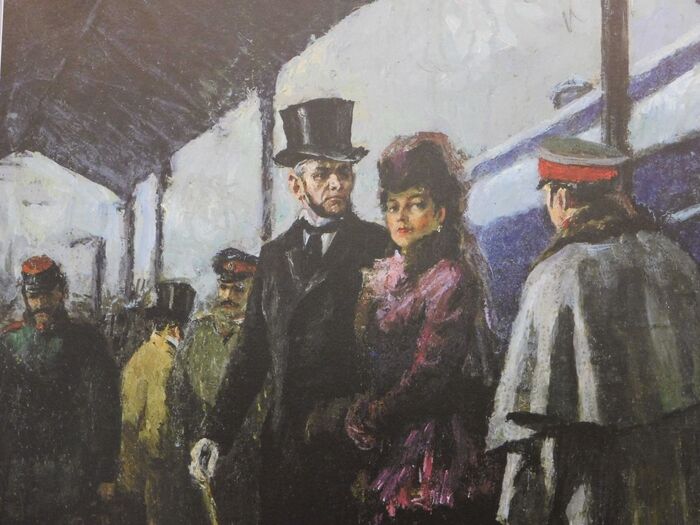

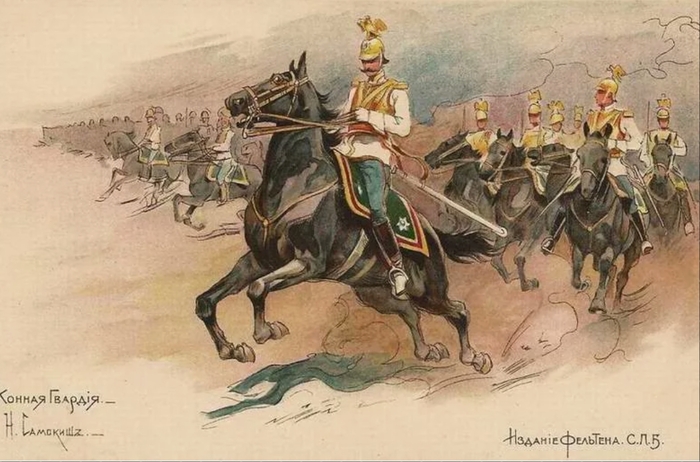

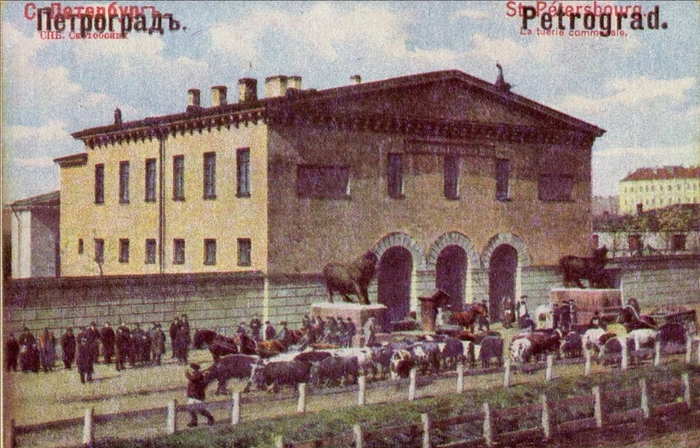

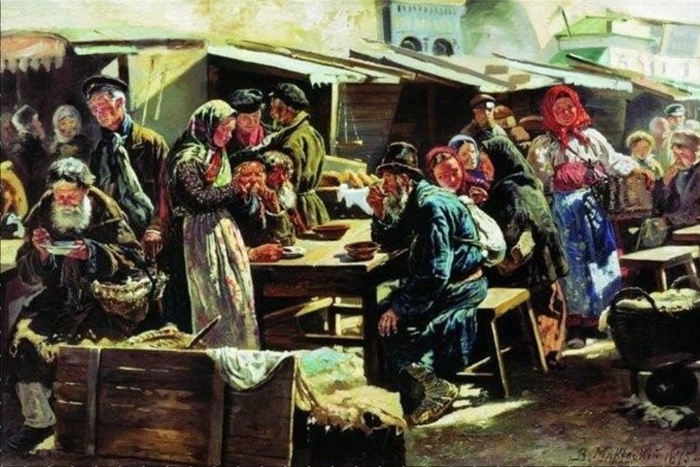

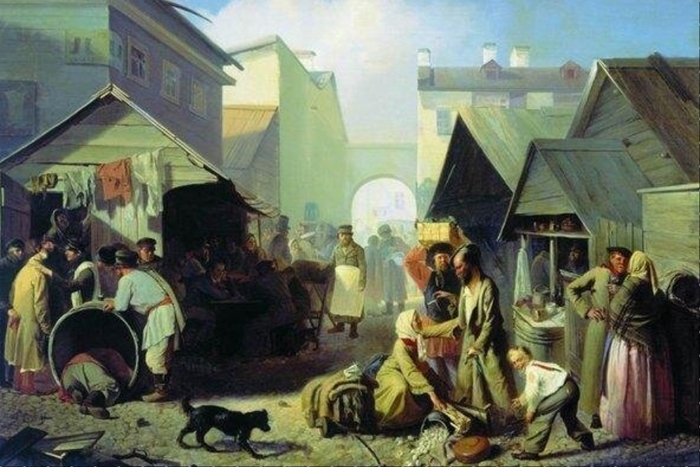

Воскресенье, предшествовавшее Пасхе, называлось Вербным. На этот день приходился Вход Господень в Иерусалим. Вместо пальмовых веток, которыми приветствовали Иисуса, освещаются веточки вербы. В этот день открывались традиционные вербные базары, ярмарки, работали балаганы, устраивались различные увеселения. Из книги Д. А. Засосова и В. П. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»: «После масленицы шел великий пост, но на шестую Вербную неделю опять начинались развлечения. Была уже весна, вторая половина марта — начало апреля, и вербы покрывались пухом. На Конногвардейском бульваре и Мало-Конюшенной улице устраивались вербные базары. По обе стороны улицы сооружались деревянные ларьки, украшенные кумачом с надписями: “Здесь вафли”, “Яр-базар”, “Чудеса”. Торговля была рассчитана на невзыскательную толпу молодежи, учащихся младших классов, детей, для которых эти базары были заманчивы и интересны. Тут же торговали живыми птичками разных пород, выкрашенные в желтую краску воробьи сходили за канареек. Продавали рыбок для аквариумов, черепах, шла торговля детскими игрушками и особыми “вербными” чудесами: пищалками, “чертями”. Предлагались “тещины языки”, “иерихонские трубы”, “американские жители”, надувные свиньи, павлиньи перья.

На этих базарах — под стать карнавалам — допускались некоторые вольности. Идет, например, толпа школьников, у каждого “иерихонская труба”, корпус из яркой бумаги с пищиком, и все разом гудят. Встречается девочка, ей до щеки можно дотронуться павлиньим пером или морской травой, выкрашенной в ярко-зелёный цвет. Можно раздуть в лицо незнакомцу «тещин язык», свернутую в спираль бумажную трубку, которая при надувании разлеталась в длинный мешок с перьями на конце. Этот “язык” трепетал, пищал, его совали прямо в лицо. Общий хохот, никто не обижался.

Каждый покупал себе чёртика. Искусные кустари мастерили их из проволоки, обшивали бобриком ярких цветов. В руках у чертика были две металлические тарелочки или цветочки. В большой моде был “американский житель”: стеклянная пробирка с водой, сверху затянута резиновой плёнкой. Внутри маленький стеклянный чёртик с рожками, хвостиком, выпученными глазками. Он плавал на поверхности воды. Но если нажать пальцем резиновую пленку, он опускался вниз, крутясь вокруг вертикальной оси, затем снова поднимался. Почему эта игрушка получила такое название — непонятно. По-видимому, кустарь, который её мастерил, имел такое представление об американцах. Доходили, может быть, слухи, что народ этот энергичный, подвижный, ему приходится вертеться, чтобы заработать, но почему его загнали в воду — тайна. На этих базарах в обе стороны шла сплошная толпа, стоял невероятный шум. Крики зазывал, звуки пищалок, визг ребятишек, крики мамаш, потерявших своих детей. Вербные базары были настоящим праздником для детворы. В большом количестве продавались вербочки — пучки веточек ивы или вербы с пушистыми почками, первыми признаками весны. Они украшались лентами, яркими бумажными цветами. После Вербной недели — седьмая Страстная, последняя неделя великого поста. Все развлечения запрещались церковью, как в первую и четвертую недели».

Страстная неделя посвящена последним дням мирской жизни Иисуса Христа. В этот день пост особенно строг. Много интересных ритуалов приходилось на Страстной, он же Чистый четверг. В этот день убирали дом и начинали готовиться к Пасхе. В качестве символа грядущего обновления домой с вечернего богослужения «Двенадцати страстных Евангелий» приносили горящую свечу, от которой зажигали лампады и огонь в печи. В ночь со среды на четверг Страстной недели или утром в Чистый четверг некоторые готовили четверговую соль. Рецепты у нее были разные, но общий принцип один: крупную смоченную соль смешивали с квасной гущей или мякишем ржаного хлеба, вымоченным в воде, затем помещали в печь на несколько часов. Получившуюся твердую темную массу потом толкли в ступке. Люди верили, что четверговая соль может лечить болезни, отпугивать нечистую силу, ее использовали в различных ритуалах. В пятницу полагалось воздерживаться от пиши. В субботу все с нетерпением ждали Пасхи, даже те, кто не отличался религиозностью и не соблюдал пост. Это был главный праздник в году, а ещё отличный повод встретиться со всеми родственниками и друзьями. О Пасхе у меня уже был подробный пост

P.S. Примеры постных блюд из «Русской поварни» В. А. Левшина

Грибы сухие с хреном.

Грибы сухие разварить в воде мягко, положить на блюдо; хрен растворить с квасом и облить грибы.

Грибы соленые.

Каким образом оные заготовляются, о том писано в ином месте; но обыкновенно заготовляют впрок солением грибы березовые черные, грузди, рыжики, волнянки и опенки. Оные подают с луковицами, изрезанными ломтиками, посыпав перцем и полив постным маслом и уксусом.

Редька тертая с гренками.

Редьки натереть на терку, спрыснуть солью, смочить маслом немного, стереть, сложить в блюдо; развести квасом и пустить в него малыми кусочками нарезанных гренков, т. е. против жару засушеных тонких ломтиков ржаного хлеба.

Ботвинья.

Взять листов свекольных свежих, или сушеных, либо трав крапивы, или других во щи употребляемых, разварить, отжать, изрубить мелко, развести квасом. В ботвинью прибавляют обыкновенно крошеных луку, огурцов свежих или соленых, а когда угодно, вареной мелко изрубленной свеклы.

Ботвинья запарная. В горшочек положить просеянной ржаной муки, налив водою, накрыть горшочек и поставить в печь. Когда упреет, процедить сквозь сито в большой горшок, прибавить вареных и изрубленных свекольных листов, запустить квасною гущею. Зависшую таковым образом батвинью разводят квасом и подают с вышесказанными приправами.

Капустное крошево.

Кислой рубленой капусты, взяв из кадки, положить на блюдо, смочить маслом постным, стереть ложкою, спрыснуть солью и перцем, развести квасом.

Кочан кислой капусты.

Оный подают целый и к оному масло, уксус и перец.

Свекла.

Свежую свеклу испечь в горячей золе, или сварив в воде, облупить с нее кожу и подавать на блюде. К оной подают уксус, масло и перец.

Крошат же и прибавляют этой свеклы и в ботвиньи.

Горох колодкою.

Разварить горох в воде мягко, откинуть на решето, чтоб осяк; после протереть сквозь сито, сминать ложкою на блюде и обделать горкою, или иною формою испестрить для украшения; сверху сделать ямку, и налив в оную масла, подавать.

Гороховый кисель холодный.

Заварить гороховой муки на воде, мешая ложкою, и когда начнет садиться, выложить на блюдо, застудить и подавать, облив маслом.

Толокно с брусникою.

Толокно делается из овса. Распаривают овес в кадке способом раскаленных камней и поливания горячею водою. После сего ставят в горшках в печь; смочив горячею водою, распаривают; подсушив, толкут к сбиванию лузги; сполов, подсушивают еще, мелют в жерновах мягко, и просеянная чистым ситом овсяная мука составляет толокно. Оное, смочив немного горячею водою, с прибавкою моченой брусники, стирают подобием горки и подают.

Кулага.

Взяв ржаной и мелко смолотой ржаного солоду муки, наливают горячею водою в горшочке и, накрыв, упаривают в печи. Ягоду калину разваривают в воде, протирают оную сквозь сито в горшок; туда же кладут из горшочка распаренный раствор, доливают водою; накрывают горшок крышкою, обмазывают по шву тестом и упаривают долго в печном вольном духу.

Тесто соложеное.

Взять просеянных частым ситом муки гречишной и ржаной ситной пополам; замесить их на горячей воде густо в горшке, поставить, накрыв, в печной вольный дух и парить, чтоб рассолодело. По мере упревания разводить понемногу горячею водою, вымешивать и продолжать упаривание, пока сделается в густоту жидкого киселя. В это время положить для духу толченой гвоздики и анису. Выставить горшок на печь, или в иное теплое место, положить в тесто ломтик ржаного хлеба, чтоб позакисло; тогда составить в холодное место и брать из горшка для употребления. Чем белее цветом выйдет это тесто, тем считается добротнее.

Щи.

Капусту кислую стирать ложкою, спрыснув солью и мукою; смочив постным маслом, прибавить крошеного луку, развести горячею водою и варить. Когда поспеют, заправить соком миндальным или маковым.

Если щи постные варятся из свежей капусты или травы, надобно траву или капусту, изрубив, поджарить в постном масле, спрыснуть мукою и солью, прибавить к тому же луку; поужарив, развести в горшочке горячею водою и варить; когда поспеют, приправить соком миндальным, или маковым, или конопляным.

Щи с крупами и грибами.

Оные варятся из капусты квашеной и свежей вышеписанным образом, кроме того, что прибавляется в них белых сухих грибов и засыпаются слегка крупами гречневыми или просяными.

Коливо.

Ячных или перловых круп разварить в воде очень мягко; когда поспеют, отвару большую половину слить, добавить миндальным, или маковым, или конопляным молоком и пригреть, мешая на огне. Разваренные таковым образом ячные крупы подслащивают медом, и это называется кутья.

Источники:

Андреева-Бальмонт Е. А. «Воспоминания» (М., 1997)

Засосов Д. А., Пызин В. И. «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов»

Левшин В. А. «Русская поварня» (1816)

Федосюк Ю. А. «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века» (2006)

Фикельмон Д. Ф. «Дневник. 1829-1837: весь пушкинский Петербург» (2009)

Корф М. «Записки» (2003)