Одна из особенностей работы полиции в Российской империи - то, что долгое время не было единой системы, общей для всей страны. Свои особенности были и в столичном Петербурге, и в Москве, и во многих других городах, и в сельской местности. К тому же полиция помимо борьбы с криминальными элементами выполняла и другие функции, часто, скорее, административные и с охраной правопорядка напрямую не связанные.

В допетровские времена с происшествиями местного значения боролись силами каждой конкретной общины, которая в итоге сама решала, как покарать провинившихся земляков. Для этого выбирались губные старосты и целовальники, которые также следили за финансовыми операциями и чистотой сделок. Выбранный в качестве целовальника давал торжественную клятву честно исполнять свой долг и при этом целовал крест, отсюда и название (в 19 веке целовальниками называли продавцов вина, которые целовали крест, обещая торговать только качественным товаром, и к допетровским «тезкам» отношения не имели). За спокойствие на городских улицах отвечали объезжие головы, которые подчинялись городничим. Они же следили за соблюдение правил противопожарной безопасности. Разбойниками, убийцами и прочими злодеями занимался разбойничий приказ. Организовывать работу стражей правопорядка должны были воеводы.

При Петре I некоторое время старая система сохранялась, а с появлением губерний в зависимости от региона за закон и порядок отвечали воеводы или губернаторы. С мелкими правонарушениями разбирались местные старосты и сходы, для расследования более серьезных происшествий часто привлекали офицеров, которых на время поиска злоумышленников называли сыщиками. Для проведения «спецопераций» традиционно привлекали солдат (членов «опг» «благородного разбойника» Дубровского в одноименной повести в лесу атаковали именно солдаты). Армия и позднее оставалась для полиции одной из главных кузниц кадров. С 1718 года в Петербурге работу «компетентных органов» стал контролировать генерал-полицмейстер, которому подчинялась канцелярия и полицмейстеры. В 1721 году схожую систему ввели в Москве, только во главе стоял обер-полицмейстер. Финансировали полицию плохо, людей не хватало, амуниции тоже. В некоторых городах за безопасность отвечал комендант, в некоторых полицмейстер, который подчинялся коменданту. Единых для всех регионов правил долгое время не было.

Городские сторожа ночью в Санкт-Петербурге в конце XVIII столетия. Гравюра Д.О. Аткинсона

В качестве предшественников уголовного розыска в 1729 году в Петербурге создали Розыскную экспедицию, а в Москве возродили существовавший еще в 17 веке Сыскной приказ. Работа начиналась с изучения доносов и челобитных, которые разбирали чиновники-доносители. Полученная информация о преступлении называлась наказом. Дальнейшими следственными действиями – доездом – занимался подъячий и его помощники – понятые. Далее подозреваемых арестовывали и нередко пытали, чтобы они подробно рассказали, что именно они сделали (а иногда и не сделали, но «допрос с пристрастием» помогал «вспомнить»). В некоторых губернских городах с 1733 года аналогичные функции стали выполнять полицейские конторы. В середине 18 века московский Сыскной приказ был расформирован, так как его репутацию безнадежно испортил печально известный руководитель Ванька-Каин. Назначить на эту должность бывшего разбойника оказалось плохой идеей, Видока из него не вышло. На смену Сыскному приказу позже была создана Розыскная экспедиция.

На местах за порядком следили старосты, десятские (выбирались по одному с 10 дворов) и караульщики, обычно дежурившие по очереди, примерно как советские дружинники. Работали последние без особого энтузиазма и дружелюбием по отношению к возможным правонарушителям не отличались. Встречу с караульщиками на ночной московской улице описал известный мемуарист А. Т. Болотов:

Несколько улиц прошли мы с ним благополучно и без всякого помешательства; факелы наши горели изрядно, и мы ребячеству своему тем веселились. Мы играли ими, вертя кругом и отбрасывая отрывающиеся куски обгорелой факелы; но самые сии игрушки довели было нас до беды. Не успели мы несколько улиц пройтить и были уже недалече от дома генеральского, идучи без всякой опасности, как вдруг превеликий мужчина схватил обоих нас сзади и во все горло заревел:

— О! о! попалися! Что за люди? Зачем ходите с огнем? Что за игра оным?

Мы оцепенели тогда оба и не знали со страха что делать, ибо нам и в голову никакой опасности не входило и мы почитали себя уже почти дома, а того, что с голым огнем в самую полночь по улицам ходить и по-нашему огонек расшвыривать было очень худо и неловко, того ни одному из нас и на мысль не приходило. Со всем тем товарищ мой не так оробел, как я, и имел еще столько смелости, что с важным видом спрашивал схватившего нас мужчину, что б он за человек был, и говорил ему, чтоб он шел прочь и оставил нас с покоем, а в противном случае он факелою его в рожу съездит. Но храбрость сия недолго продолжалась; мужчина не успел сего услышать, как еще меньше учтивства употреблять с нами начал.

— А, вот я те покажу, что я за человек! — заревел он опять. — Пойдем-ка в будку-та со мной — упрыгаешься!

И в самое то время выхватил из рук у него факелу и потащил обоих нас в свою караульню. Тогда легко могли мы заключить, что это был караульщик у рогатки и что дело доходит до худого. Я трепетал тогда от страха и умолял его всячески.

— Голубчик ты мой! — говорил я ему. — Мы, право, не знали, что с огнем ходить не велено; пожалуй, отпусти!

— О, о, не знали! — ответствовал бородач. — Вот я вас проучу, у меня будете знать; а то вы очень бодры. Пойдем-ка сюда.

Товарищ мой, видя, что он начинает вправду нас тащить, забыл тогда более хоробриться и говорил ему уже посмирнее:

— Слушай, брат, не заводи шума; мы дети генеральские, и дом наш вот на этой улице; не трогай нас и покинь.

— Эк-на! Велика мне нужда, что ты сын енеральской, хошь бы фелмаршалской был! Пошел-ка, слышь, пошел!..

А увидев, что он начал у него из рук вырываться, закричал:

— Постой! не уйдешь-ста! — и тянул его уже непорядочным образом.

Со всем тем был он мертвецки пьян и не мог удержать господина Торопова: он вырвался у него и дал тягу. Я старался вырваться также, но, по несчастью моему, попался я ему в правую руку, а притом и не имел столько силы. А как товарищ мой вырвался, то он взбесился еще пуще, схватил меня уже обеими руками. Я обмер тогда, испужался и считал уже себя совсем погибшим. Я умолял его всеми святыми, но ничто не помогало: филистянин мой потрясал только бородою и рыгал из себя и отдувался. Наконец, видя такую беду, начал и я напрягать все мои силы и из рук у него рваться; но не было никакой возможности из когтей его освободиться, и я не знаю, что б со мною он сделал, если б нечаянный случай мне не помог. Мужик, видя, что я и руками и ногами упираюсь и не иду к нему в караульню, рассудил, что ему одному со мною не сладить, и стал будить своего товарища и кричал во все горло:

— Ванька, а Ванька! Вставай, брат!

Но любезный его Ванька не лучше его был, но, знать, еще побольше накушавшись, почивал себе, как надобно, и только что-то промурчал. Тогда осердился мой враг и кричал:

— Экой чорт! Слышишь, пошел сюда!

Но как Ванька ему более ничего не отвечал, то, по счастию моему, вздумалось ему пойтить его разбудить; но он не успел одною рукою меня освободить, чтоб растворить двери в будку, как рванулся я у него изо всей мочи и, вырвавшись, дай Бог ноги, и он до тех пор меня и видел.

Портрет караульщика весьма непригляден, однако и сам автор совершил грубое правонарушение – гулял с факелом по улице, в то время как большинство зданий в городе были деревянными, и пожары часто оставляли людей без крыши над головой.

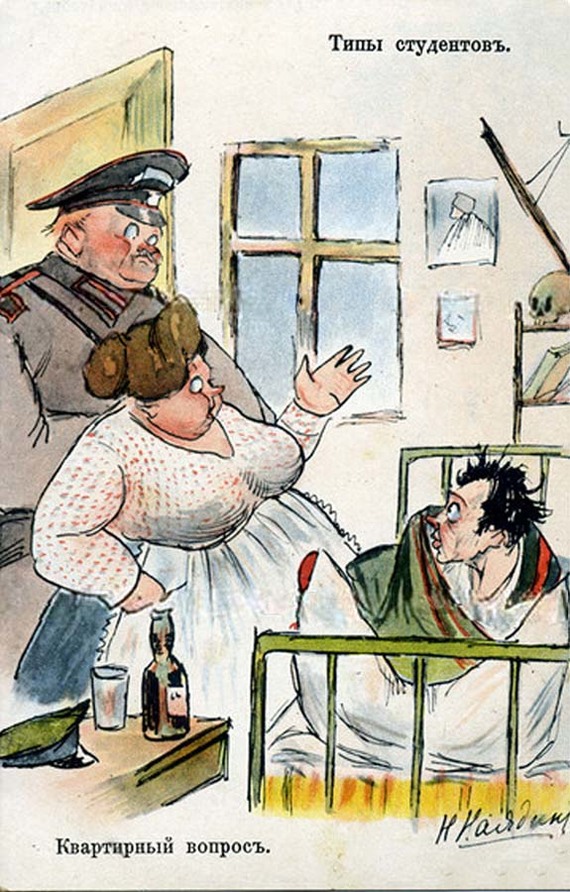

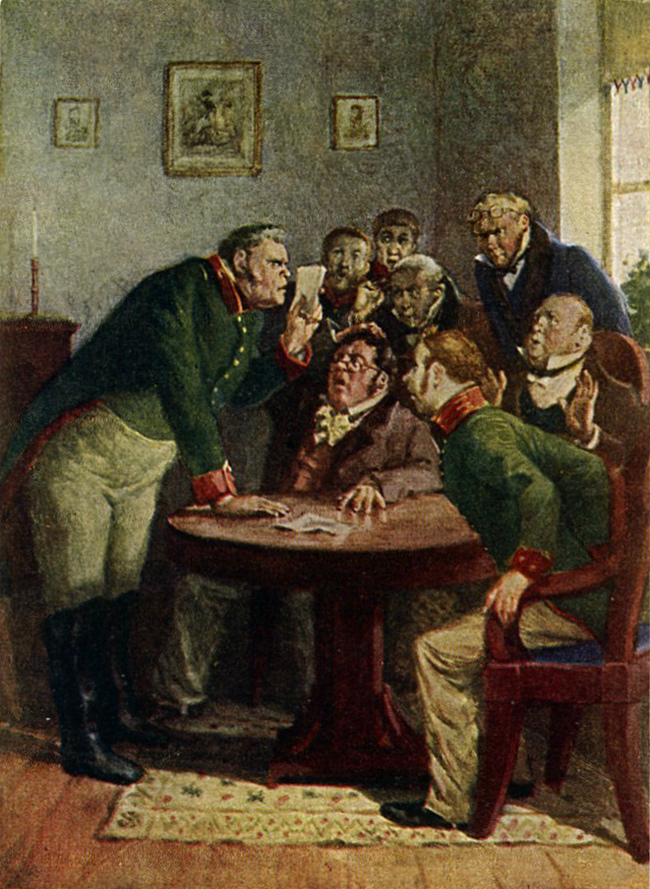

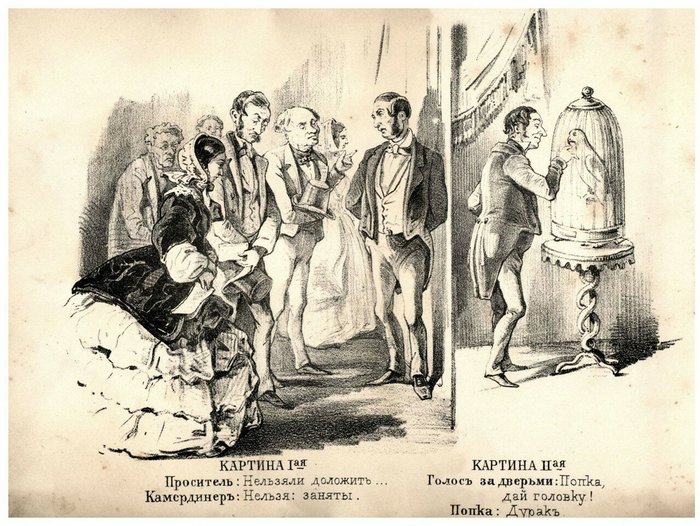

Иллюстрация к "Ревизору" Гоголя. Художник А. Константиновский

В 1782 году был принят «Устав благочиния, или полицейский». Согласно ему за закон и порядок в городе стала отвечать управа благочиния, а розыскные экспедиции были упразднены. В Москве в управу благочиния входил обер-полицмейстер, полицмейстеры, приставы по гражданским и по уголовным делам (аналоги современных следователей). В губернских городах управу благочиния возглавляли полицмейстеры, в уездных городах за работу полиции отвечали городничие. Все города были разделены на части, в которые входило от 200 до 700 дворов. За каждую часть отвечал свой частный пристав, который со своей канцелярией помещался в частном доме (речь об официальном названии, а не о частной собственности). При частном доме находилась съезжая, в которую помещали провинившихся или просто подозрительных граждан до выяснения обстоятельств. Съезжую также называли в народе холодной или сибиркой, потому что она не отапливалась. Недовольный трактирщик в «Ревизоре» Н. В. Гоголя грозит неплательщику Хлестакову «жалобой, чтоб на съезжую и в тюрьму». В этой же комедии в частном доме спал мертвецки пьяный, а потому «негодный к употреблению» страж правопорядка. Части делились на кварталы, и в них «благочинием» следил квартальный надзиратель, которого часто презрительно называли кварташкой. Помогал ему в этом квартальный поручик. В крупных городах кварталы делились на околотки, в которых были околоточные надзиратели. К 1800 году управы были упразднены и заменены на ратгаузы. Через пару лет полицию перевели в ведение МВД (что только ввело путаницу и усложнило работу), управы вернули, и просуществовали они до 1881 года. В 1808 году появилась новая должность – следственный пристав, который занимался разбором серьезных уголовных преступлений. Деятельность управ благочиния проверяли ревизоры. Именно такого ревизора с ужасом ждали герои одноименной комедии Гоголя. Внизу «правоохранительной» пирамиды находились хожалые (их отправляли с различными мелкими поручениями) и будочники. Будочник был вооружен алебардой и дежурил возле полицейской будки, от которой не мог отлучаться. С 1862 года вместо будочников на городских улицах появились городовые, а должность городничего упразднили. Новые стражи правопорядка были пешими и конными (позже к ним добавились городовые речной полиции). В городовые шли солдаты, егеря, унтер-офицеры. В «Преступлении и наказании» есть эпизод, в котором Раскольников вступает в конфликт с «толстым господином», преследовавшим пьяную девочку, и на помощь приходит городовой. В романе упоминается, что городовой был унтер-офицером, а Раскольников называет его служивым. В 1880-х кварталы переименовали в участки, за которые отвечали участковые приставы.

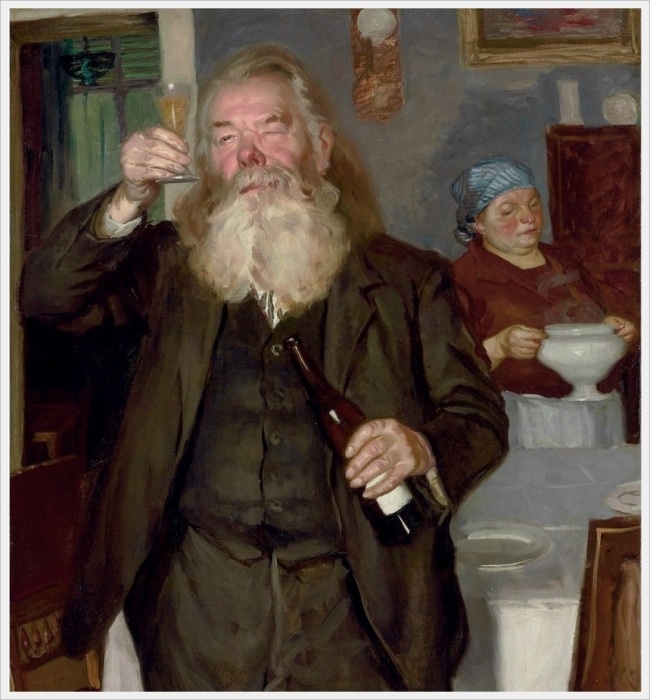

Б. Кустодиев "Будочник"

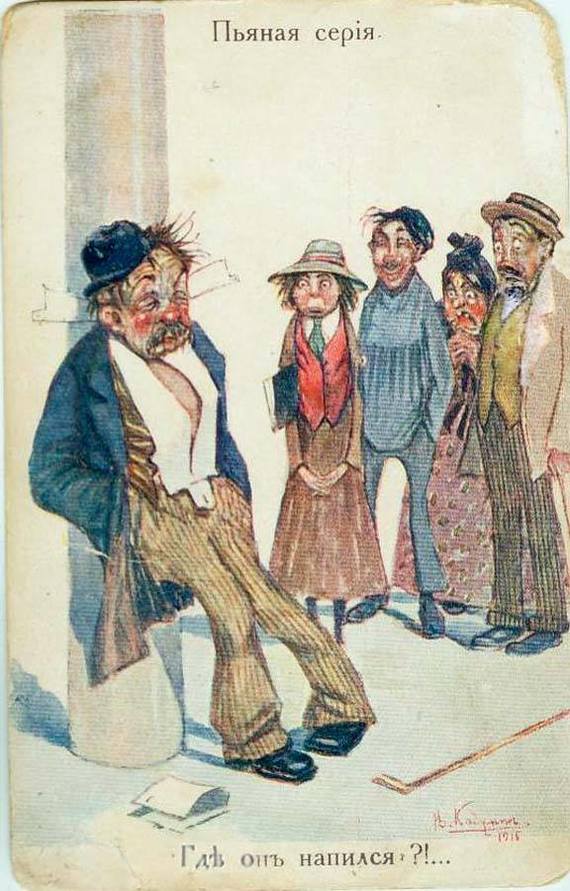

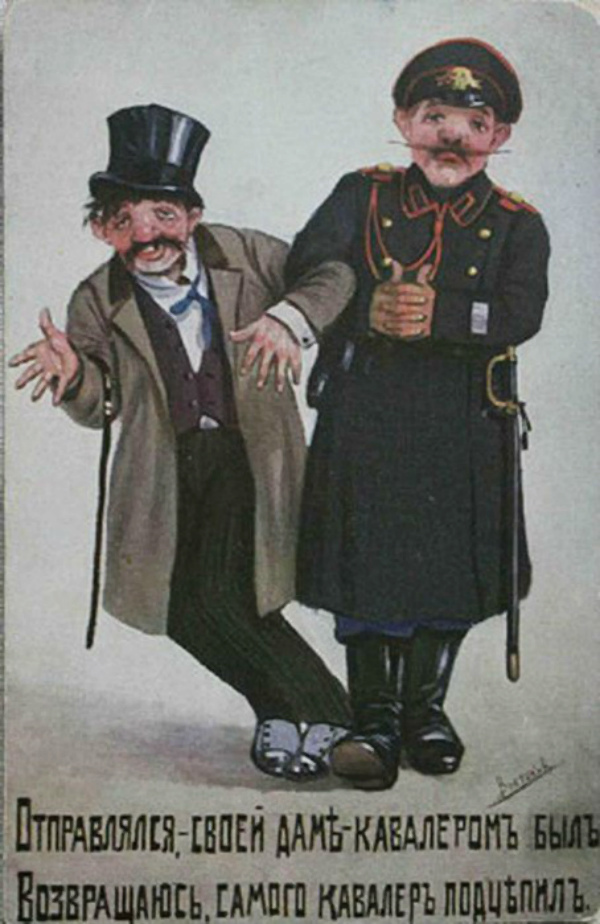

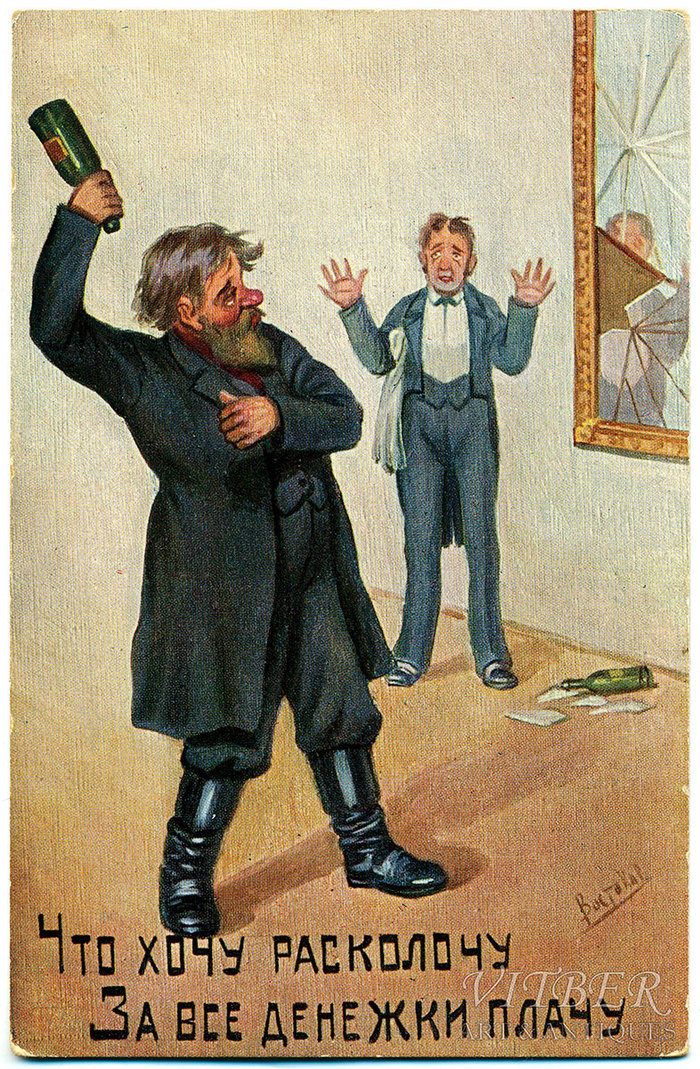

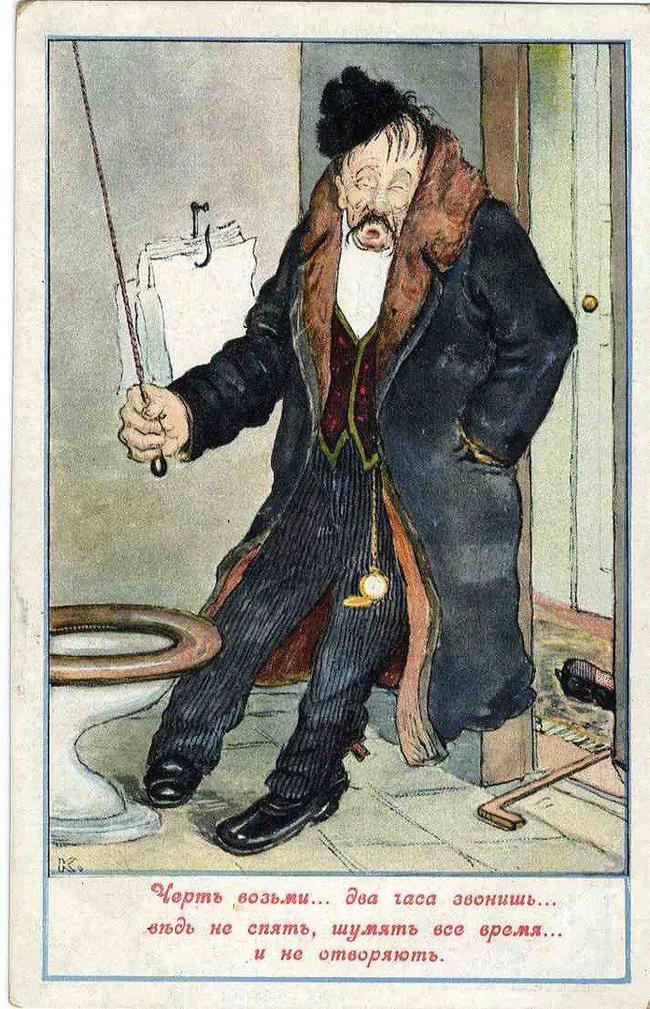

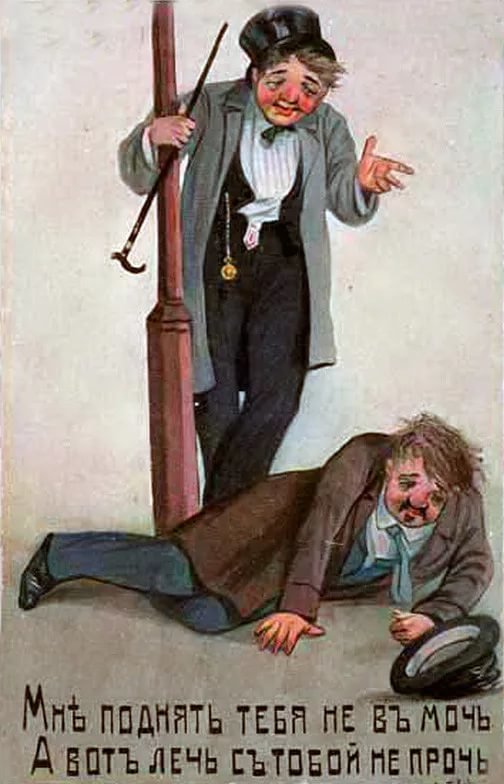

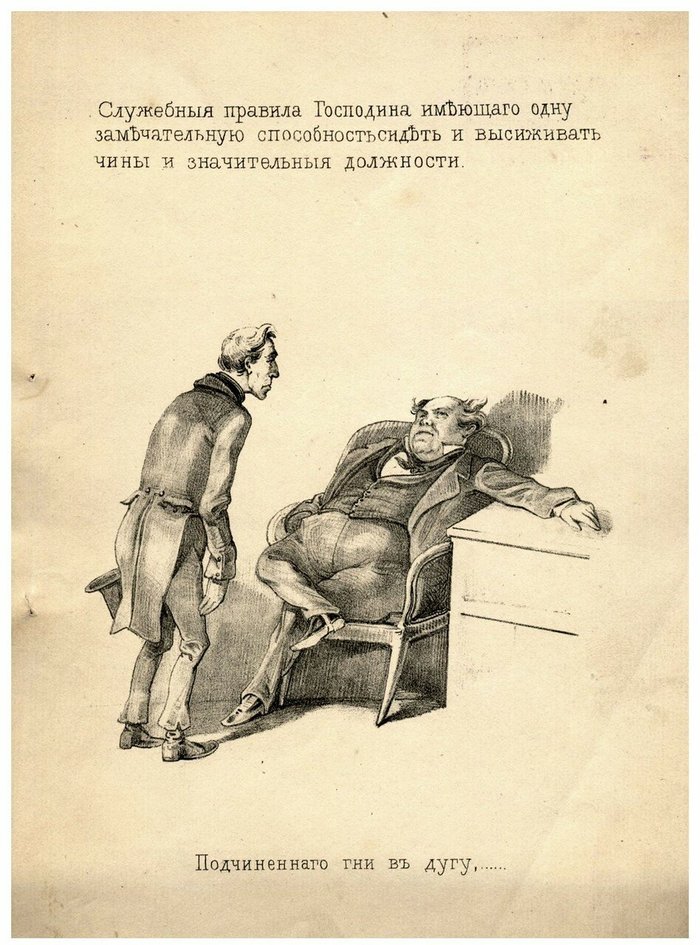

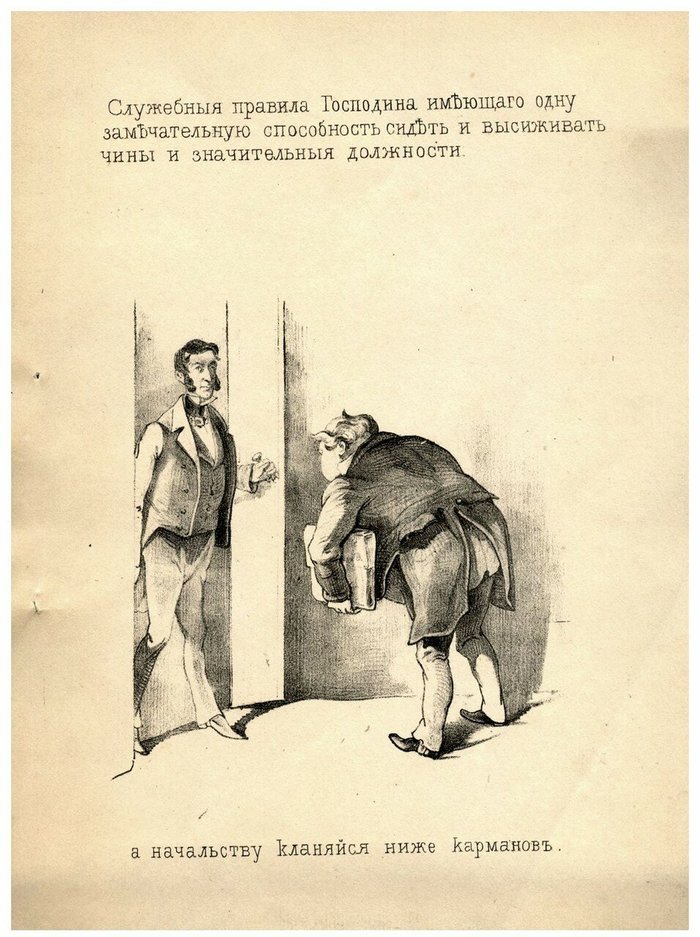

Помимо борьбы с обычными правонарушениями городская полиция следила за соблюдением горожанами правил противопожарной безопасности и санитарных норм, чистотой улиц, разбирала мелкие споры и тяжбы, проверяла наличие паспортов у приезжих и т. д. После легализации проституции надзором за проститутками фактически тоже занималась полиция. Как не трудно догадаться, такое разнообразие полномочий вело к частым злоупотреблениям властью. «Не заметить», что владелец доходного дома «забывает» своевременно вывозить мусор, или что среди жильцов оказался человек без документов (тяжкий проступок, который мог привести к запрету на ведение этого прибыльного бизнеса), или наоборот слишком ревностно проверять магазин на предмет товаров подозрительного качества и т.д. В итоге это вело к взяткам и поборам, а полиция пользовалась недоброй славой. Ожидавший ревизора городничий и его подчиненные были не так уж далеки от некоторых реальных «стражей» правопорядка. «Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмёт… Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмёт в руки по улице… чёрт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто… Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадёшь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берёшь! Ступай!» В лавках гоголевский городничий бесплатно брал любой товар, а в случае благополучного завершения ревизии обещал поставить в церкви огромную свечу, на которую купцы-жалобщики должны были «доставить по три пуда воску». Существовало множество шуток про будочников, а также красные воротники (долгое время форма полицейских чинов была зелёной с красными воротниками). Самого Николая I иногда язвительно называли главным будочником страны. Ещё больше авторитет стражей правопорядка подрывали небезосновательные слухи о применении пыток некоторым следственными приставами. В конце 19 - начале 20 века полицейских называли фараонами или фараоновым племенем (примерно в том же значении, что позднее "менты").

Типичный полицейский участок начала 1860-х описан в «Преступлении и наказании». Ф. М. Достоевского. «Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвёртый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил мужик с книжкой в руках; “дворник, значит; значит, тут и есть контора”, и он стал подниматься наверх наугад. Спрашивать ни у кого ни об чём не хотел. <…> Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырёх этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалые и разный люд обоего пола – посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут всё стояли и ждали какие-то мужики. <…> Страшное нетерпение тянуло его всё дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше, на вид все странный какой-то народ». Раскольников прошел в четвёртую комнату, где сначала общался с относительно вежливым письмоводителем (секретарем). «Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повёртывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресла. Пышная дама так и подпрыгнула с места, его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать; но офицер не обратил на неё ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нем садиться. Это был поручик, помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими». В итоге сей вспыльчивый офицер сначала обругал Раскольникову, а когда почувствовал, что тот лебезить перед ним не собирается, решил отыграться на «пышной даме» - хозяйке борделя. «Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, – затараторила она вдруг, точно горох просыпали, с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски, – и никакой, никакой шкандаль, а они пришоль пьян, и это я все расскажит, господин капитэн, а я не виноват… у меня благородный дом, господин капитэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, всегда сама не хотель никакой шкандаль. А они совсем пришоль пьян и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал ногом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он ганц фортепьян ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манир, и я сказаль. А он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкаль. И тут как я стал скоро дворник позваль и Карль пришоль, он взял Карль и глаз прибиль, и Генриет тоже глаз прибиль, а мне пять раз щеку биль. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитэн, и я кричаль. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжаль; и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья, визжаль? Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за фрак от окна таскаль, и тут, это правда, господин капитэн, ему зейн рок изорваль. И тогда он кричаль, что ему пятнадцать целковых ман мус штраф платиль. И я сама, господин капитэн, пять целковых ему зейн рок платиль. И это неблагородный гость, господин капитэн, и всякой шкандаль делаль! Я, говориль, на вас большой сатир гедрюкт будет, потому я во всех газет могу про вас все сочиниль». Обратите внимания, как «мадам» повысила вспыльчивого поручика до капитана. Подобными происшествиями и скандалами полиция в основном и занималась. Самого героя первоначально пригласили тоже по незначительному поводу – из-за просроченного платежа. Следственный пристав Порфирий Петрович проявил к нему интерес уже позже. Если бы Раскольников повременил с убийством процентщицы, то делом его занималась бы уже другая контора.

Группа чиновников Санкт-Петербургского сыскного полицейского отделения.

В 1866 году в столице при канцелярии обер-полицмейстера была учреждена сыскная полиция – аналог современного уголовного розыска. Позже сыскные отделения появились в Москве, Варшаве, Киеве, Тифлисе, Баку, Риге, Одессе, Ростове-на-Дону, Лодзи, а затем и в других городах. Чаще всего работу именно этих подразделений изображают в исторических детективах. Отделение состояло из нескольких «столов»: розыскного (занимался розыском преступников), наблюдения, личного задержания (он же стол приводов, занимался установлением личности арестованных, а также выяснял, причастны ли они к другим преступлениям), справочно-регистрационного бюро (регистрировало преступления, собирала и систематизировало информацию о преступниках и т. д.). При крупных отделениях могли быть «летучие отряды» (для проведения облав) и «ломбардные отряды» (для розыска похищенных вещей). Первым самым известным руководителем петербургской сыскной полиции стал Д. И. Путилин. Свой опыт Путилин описал в автобиографической книге «Сорок лет среди грабителей и убийц». Самый известный начальник московской сыскной полиции – А. Ф. Кошко. Своими воспоминаниями он поделился в книге «Очерки уголовного мира царской России». Самый известный Одесский сыщик – В. В. Фон Ланге, прошел путь от околоточного надзирателя до заместителя начальника Одесской сыскной полиции. Он также написал книгу, посвященную работе полиции – «Воспоминания одесского сыщика». Она, на мой взгляд, из всех трех наиболее интересна.

В сельской местности в пореформенный период за правопорядком должен был следить волостной старшина. В некоторых местах этим вопросом занимался сельский сход, и для этого назначали десятских и сотских. Специальной формы у них не было, а в качестве знака отличия они носили на груди медную бляху. В 1903 году из-за участившихся народных волнений с сельской местности появились так называемые стражники.

Иллюстрации к рассказу "Хамелеон". "Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником". Полицейский надзиратель - квартальный.

P.S. В данном посте речь шла исключительно о борьбе с обычными правонарушениями и преступниками обыкновенными, а не политическими.

Часть информации взята тут

Введенский В., Погодин И., Свечин Н. «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции»

Болотов А. Т. «Записки А. Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков»

Федосюк Ю. «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века»

Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836)

И еще немного фотографий

Околоточный надзиратель городской полиции в форме образца 1882 года

Околоточный надзиратель нижегородской городской полиции М.Е. Васильков. Страж правопорядка облачён в форму образца 1882 года. Автор фото – Максим Петрович Дмитриев.

Квартальный надзиратель в парадной форме

1901-1902 гг., паспортное отделение 3-го полицейского участка Спасской части Санкт-Петербургской столичной полиции.

1899 год, Москва, «воронок» образца второй половины XIX века – полицейская карета. На ней в участок под конвоем доставлялись лица, взятые полицией под стражу.

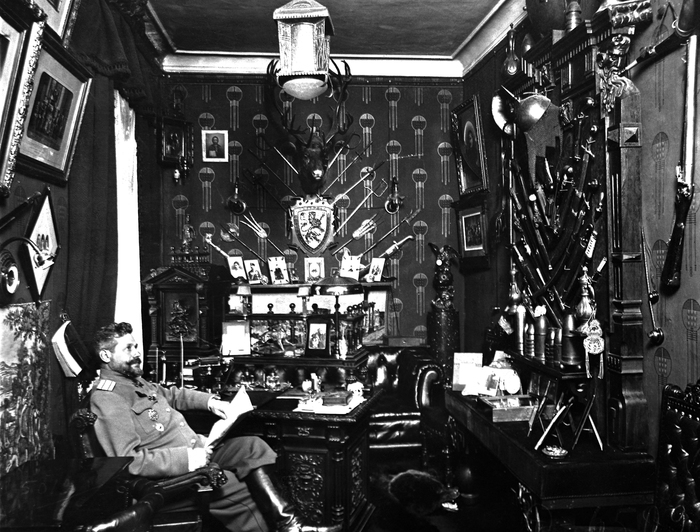

1901-1902 гг., пристав 2-го участка Спасской части Санкт-Петербургской столичной полиции в своём рабочем кабинете. Судя по погонам, состоял в военном чине полковника.

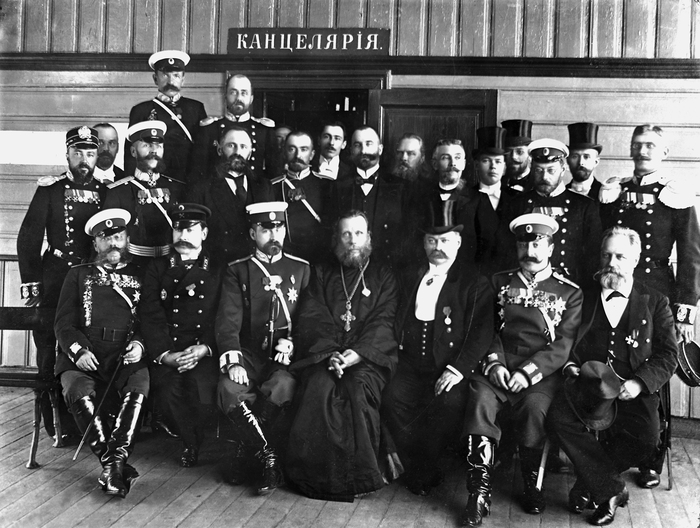

1904 год, руководящий состав Санкт-Петербургской речной полиции, в том числе прикомандированные на период навигации офицеры флота.

9 мая 1913 года, строевой смотр личного состава полицейских участков в помещении конно-гвардейского манежа по случаю годового праздника Санкт-Петербургской столичной полиции.

Околоточные надзиратели и городовые одного из полицейских участков Санкт-Петербургской городской полиции

Фотографии взяты тут http://voenspez.ru/index.php?topic=15584.20

Другие мои многочисленные посты о быте и нравах Российской империи:

квартирный вопрос и устройство домов

Приметы милой старины. О дореволюционной мебели и особенностях интерьера

Ремонт по-дореволюционному

О туалетах, ванных и дворниках. Коммунальный "рай" до революции

Квартирный вопрос до революции. Как снимали жилье

(Не) спокойной ночи. На чем и в чем спали в дореволюционной России

Мытая и не мытая дореволюционная Россия. Еще немного о гигиене

Мытая и не мытая. Как стирали в дореволюционной России

И снова бытовые зарисовки. "Туалетная" история Российской империи

Жилищный вопрос до революции. Что расскажут картины

транспорт и путешествия

Дорожные радости и печали 19 века. Как это было до поездов

К нам приехал, к нам приехал… Об иностранцах в Российской империи

Наши за границей. Как путешествовали до революции

Железнодорожная романтика до революции

Эх, прокачу. На чем ездили до революции

Немного о дореволюционном общественном транспорте

криминальная Россия

О казнях и пытках в Российской империи

Преступление и наказание. Тюрьма и каторга в Российской империи

О шулерах до революции

Легко ли отделался Раскольников? Преступления и наказания в дореволюционной России

Немного о ворах и мошенниках до революции

О нищих Российской империи. "Жалкий" бизнес

брак, отношения, интимная жизнь

О дореволюционных знакомствах и ухаживаниях

Про это до революции. Добрачная жизнь мужчин

Свадьбы крестьянские, купеческие, дворянские. Как женились до революции

О нетрадиционных пристрастиях до революции

Долг платежом красен. А как было с супружеским до революции?

Немного о дореволюционном целомудрии

Брак по любви к деньгам. О приданом и бесприданницах до революции

Первый парень на деревне и в городе. Какие мужчины считались до революции красивыми

Страшно красивые. О женской привлекательности до революции

Если тема бюста не раскрыта. Как увеличивали его раньше?

Немного о женской гигиене 19 века и "красных днях календаря"

О взрослом контенте 19 века

Как боролись с "аистом" в 19 веке

Когда брак бракованный. Можно ли было развестись в дореволюционной России

детство

Как рожали и ухаживали за детьми до революции

Дореволюционное детство. Любимые игрушки и книжки

Немного об учебе до революции. Чему учили в школе

О трудностях дореволюционного детства

еда

Как готовили в Российской империи. Продолжение вкусной темы

Где откушать в царской России? Немного о дореволюционном общепите

Как в России хранили еду до появления холодильников

Продолжение вкусной темы. Что ели в дореволюционной России

Кушать подано. Об обеденных перерывах, дореволюционных застольях и блюдах по чинам

О сладкоежках до революции

Чайно-кофейное противостояние. Что пили в Российской империи

проституция и не только

Еще немного о продажной любви до революции. Во всех смыслах дорогие женщины

Немного о картине и продажной любви

О взрослом контенте 19 века

другое

Из жизни дореволюционной прислуги

Как лечили, чем болели и от чего умирали в Российской империи

Девушка? Женщина? Старушка? Об отношении к возрасту до революции

О дореволюционных дачах и дачниках

Немного о дуэлях

"Презренные" кумиры и дореволюционный "шоу-бизнес"

Какими были татуировки 18-19 века

Немного о дореволюционном шоппинге

Немного о гражданском оружии до революции

Как лечили зубы в 19 веке? От протезов до брекетов

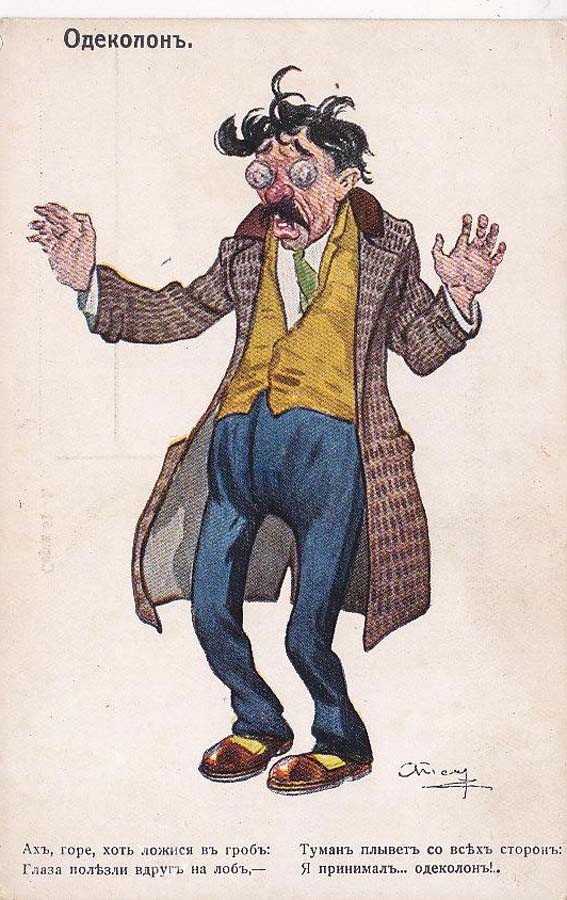

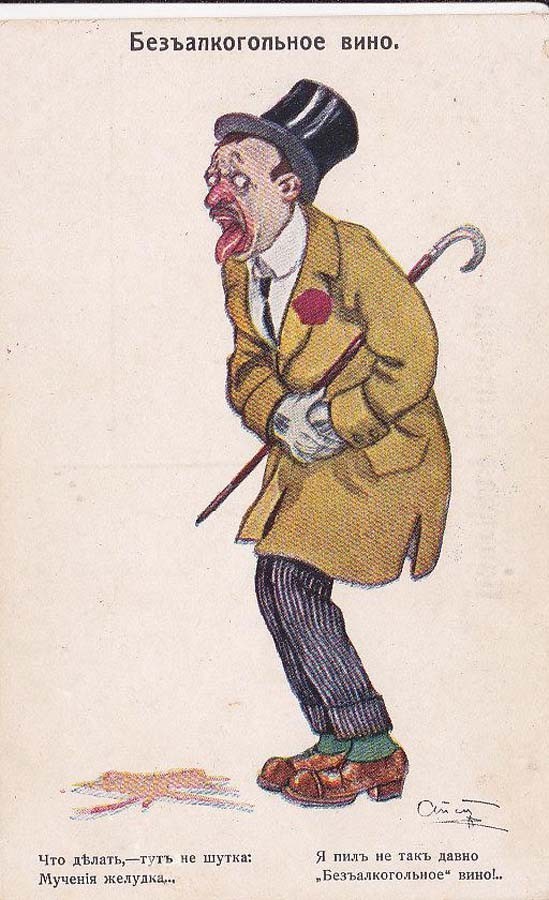

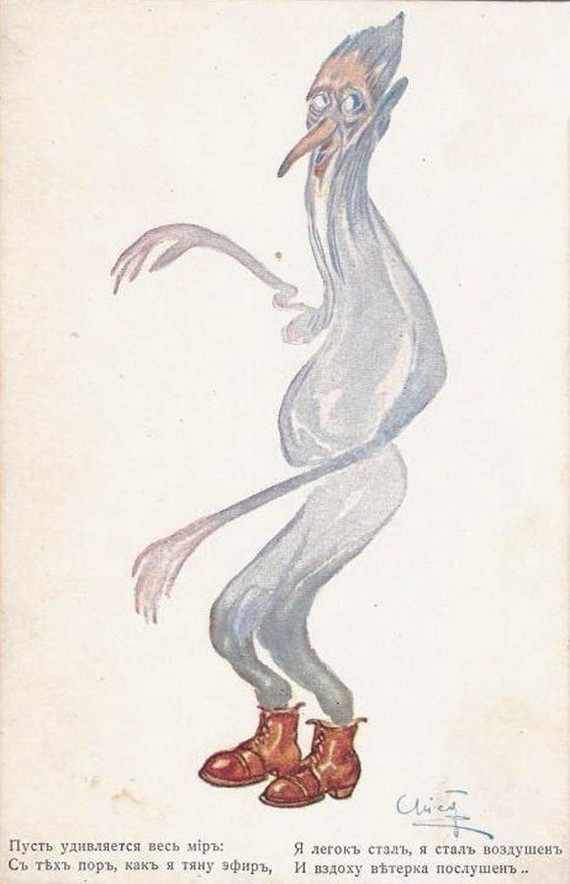

Праздник к нам приходит. Чудесные дореволюционные открытки и их создатели

О дореволюционных похоронах и чернушном советском юморе

Курить НЕ воспрещается. Про дореволюционных курильщиков

Балы, маскарады, рестораны. Как развлекались до революции?

Легко ли быть должником в Российской империи?

Интересная реклама и дореволюционный маркетинг

Что ты такое? О дореволюционной вежливости и обращениях

Немного о дореволюционном спорте

"Начальство надо знать в лицо". Еще немного о дореволюционной субординации