Цифровая археология: eeePC 900, CPU 900MHz, YouTube, Opera 12, Flash plugin — и это работает в 2025!

Недавно я совершил безумный эксперимент — запустил легендарный ASUS Eee PC 900 (CPU 900 МГц, 1 ГБ ОЗУ, SSD 12 ГБ) — не в музее, а в реальном деле. И не просто включил, а заставил его смотреть YouTube… в 2025 году. Да, вы не ослышались.

Как? Через специальную версию Opera 12 с интегрированным Flash Player — ту самую, которая помнит времена, когда видео грузилось по полминуты даже на нормальном интернете.

Но тут — двойной челлендж:

🔸 Слабое железо — 900 МГц против современных сайтов с видеороликами.

🔸 Замедление YouTube, комментарии излишни.

И что? Оно работает. С паузами. С подтормаживаниями. Но работает. Видео в 240p–360p грузится, проигрывается, звук синхронизирован. Это как ехать на Запорожце по трассе МКАД в час пик — нелогично, но восхитительно.

Каждый кадр — маленькая победа над временем и технологиями. Я сижу, смотрю ролики, а в голове крутится: «Как мы вообще это выживали?» А ведь тогда это был топ — компактный, мобильный, автономный (до 3 часов!) компьютер для всех.

Сегодня это кажется невероятным. Современные сайты просто не запустятся на такой конфигурации, а Flash давно мертв. Но тогда, в конце 2000-х, Eee PC 900 был компактным, относительно доступным и вполне рабочим решением для базовых задач: почта, документы, ICQ и, конечно, YouTube. Это была другая цифровая эра, где каждая строчка кода и каждый мегагерц имели значение.

Кто помнит эти времена? Кто последний раз запускал Flash в 2025? Делитесь воспоминаниями в комментариях!

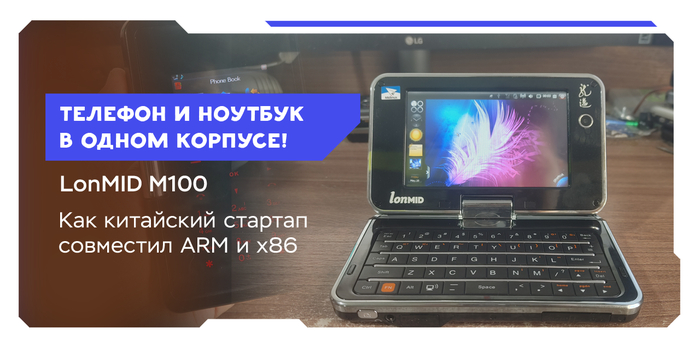

Уникальный гаджет с двумя процессорами: как китайский стартап совместил телефон и нетбук в одном корпусе?

Уже три года я рассказываю в своём блоге о ремонте, моддинге и программировании для диковинных гаджетов. Но сегодняшнее устройство, пожалуй, оказалось одним из самых крутых — ведь в 2009 году, небольшой китайский стартап умудрился совместить нетбук, планшет и телефон в одном корпусе. Да, всё как на «превьюшке»: на крышке — ARM-телефон, а под ней — настоящий x86-компьютер!

Интересно, что спроектировали китайские гении инженерной мысли? Тогда добро пожаловать под кат!

❯ Предисловие

Об истории появления массовых планшетов и субноутбуков я не раз рассказывал в рамках прошлых статей. Вкратце, этот период времени можно пересказать так: к 2007 году, Intel представила новое семейство процессоров — «Stealey», которые были построены на базе младших версий Celeron M. Состояли они из одного ядра Dothan (прямой последователь Coppermine в Pentium III), в котором было значительно оптимизировано энергопотребление для работы в системах с аккумуляторами небольшой ёмкости и пассивным охлаждением. Предназначались процессоры для нового класса устройств, представленного Intel в том же году — MID, или же мобильных компьютеров для серфинга в интернете.

HTC Shift хоть и считается UMPC, его вполне можно отнести к классу MID-устройств благодаря наличию SIM-слота и мобильного доступа к интернету.

На выставке, Intel показала прототип такого устройства, который представлял из себя слайдер на Windows XP с довольно большим дисплеем и QWERTY-клавиатурой. Китайским производителям очень понравилась такая концепция и некоторые из них начали выпускать собственные устройства в подобном формате. При этом набор конфигураций был огромен: можно было купить устройство с MIPS и Linux, ARM и Android/WinCE и конечно-же x86 и Windows XP. Многие из этих устройств остались эксклюзивами на локальном рынке Китая, однако некоторым всё же удалось попасть на рынок Европы, в основном благодаря интернет-магазинам.

Одним из таких гаджетов был планшет с тремя операционными системами, о котором я рассказал в рамках позапрошлой статьи! Когда я наткнулся на это устройство впервые, я очень сильно заинтересовался тематикой MID и UMPC устройств, и начал изучать китайские барахолки в поисках чего-нибудь необычного. Мне попадались самые разные гаджеты: детские ноутбуки с MIPS-процессорами, электронные переводчики, на которые можно установить Linux и конечно-же x86-планшеты...

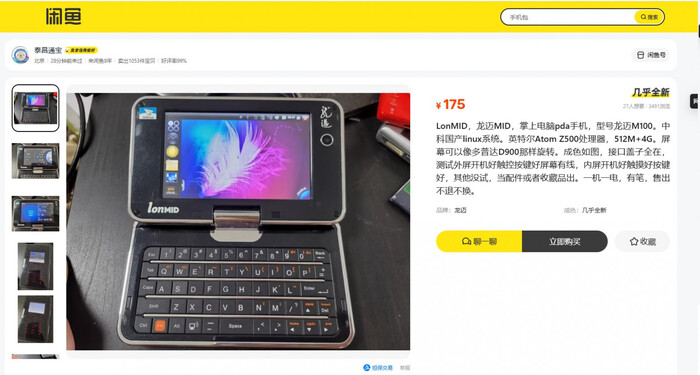

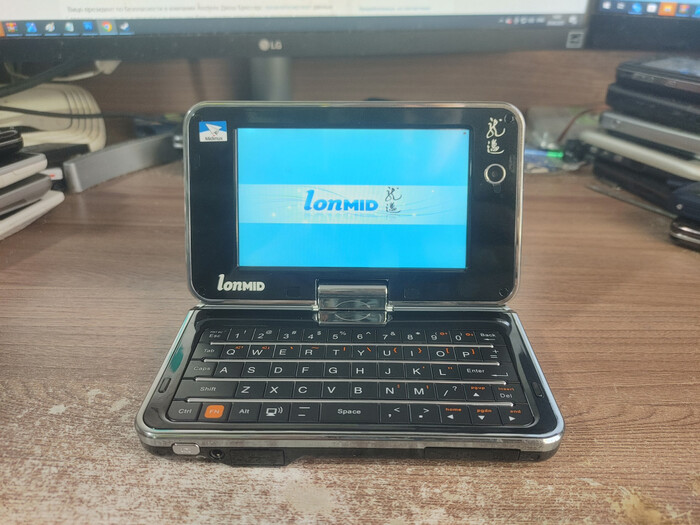

И вот, на глаза мне попадается он — некий LonMID в полностью родной коробке и упаковке всего за 3.000 рублей... Это была мечта! Несмотря на то, что информации об устройстве в сети практически нет, по фотографиям я сразу же понял его главную фишку: у него целых ДВА процессора и он совмещает в себе функционал как телефона, так и ноутбука. Да, прямо как Fujitsu FSC-07X, который подарил мне @dreams_killer! Подзаняв денюжку у подписчика Андрея и заказав гаджет с помощью подписчика Романа, уже через пару недель гаджет был у меня в руках... и я решил поделиться эмоциями от его распаковки и использования!

❯ Распаковка

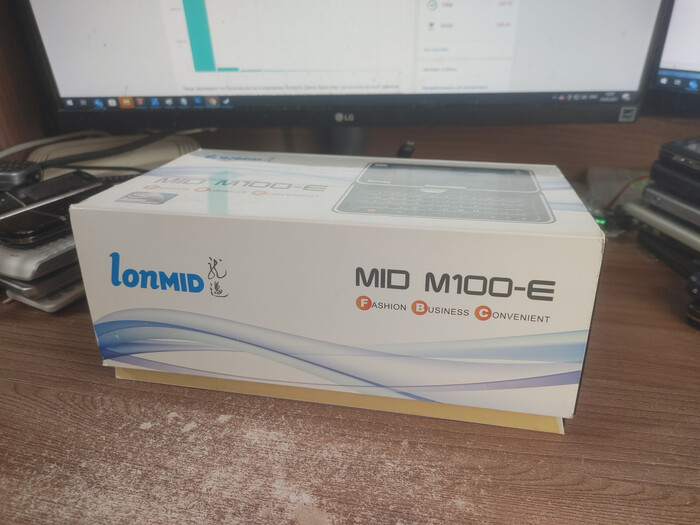

По приезду оказалось, что гаджет абсолютно новый. Коробка — в идеальном состоянии, все плёночки на месте... ну в общем мечта! Скорее всего гаджет либо списали со склада, поскольку стоил он явно недешево и не нашёл своего покупателя, либо просто купили в подарок и толком не пользовались. И на то есть свои причины!

Открываем коробку — и внутри скрывается очень богатая комплектация, особенно если сравнивать с современными смартфонами, где Type-C ЦАП в комплекте — уже «премиум». Тут нас ждёт два аккумулятора, блок питания, переходник на евро-розетку, наушники, талмуд, дата-кабель, MicroSD-флэшка, USB-флэшка, док-станция для зарядки второго аккумулятора, три гарантийных талона и сам гаджет...

Несмотря на то, что устройство пролежало в коробке 15 лет, оба аккумулятора оказались живыми и в них даже оставался заводской заряд — около 50%. Ёмкость аккумулятора не слишком большая — всего 2.7Ач, однако использование всего одного 3.7В элемента весьма удивляет — чаще всего, в x86-нетбуках использовали 2S и 3S аккумуляторы.

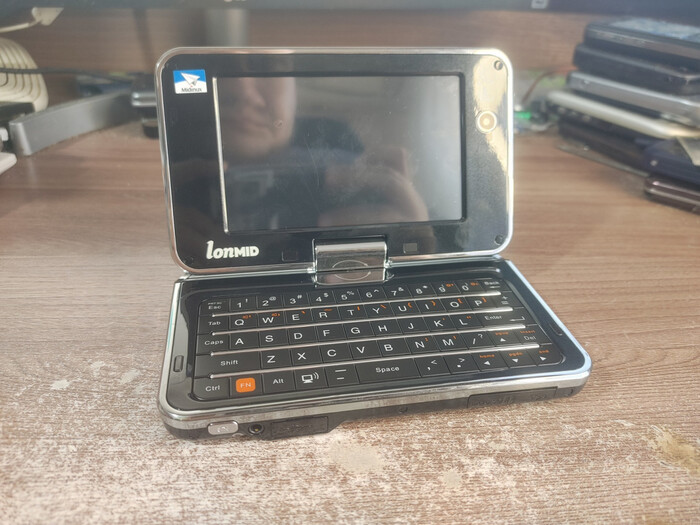

Сам гаджет довольно «пухлый» и тяжелый, в снаряженном состоянии он весит около 600г. В глаза сразу бросается обилие разъёмов: два MiniUSB, один USB-A, 3.5мм-джек, слоты под SIM и SD-карты и Barrel-jack для зарядки. На первый взгляд кажется, что эргономика у устройства сомнительная, однако на практике он довольно неплохо лежит в руке и ощущается премиальным.

Под крышкой скрывается ещё один слот под UIM-карту. Дело в том, что инженеры разместили два концептуально разных устройства под одной крышкой и в процессе разработки действовали в лоб: если телефонная часть работает в сетях 2G, но мы хотим дать быстрый интернет пользователю... то мы просто параллельно с телефоном распаяем внешний модуль 3G-модема и для него отдельный слот под SIM...

❯ Включаем

После нажатия на красную кнопку с боковой части устройства, дисплей на крышке загорается и показывает логотип устройства. Однако на внутреннем дисплее ничего нет, ведь питание телефонной и ноутбучной части контролируется отдельно. Сам телефон довольно необычный: управление производится тач-кнопками, а его функционал минимален — в меню есть лишь контакты, звонки, настройки и файловый менеджер (с возможностью смотреть ролики и слушать музыку). Концептуально он копирует подход Nokia 9210, 9300 и 9500, где параллельно с основным AP-процессором работает S40-бейсбенд.

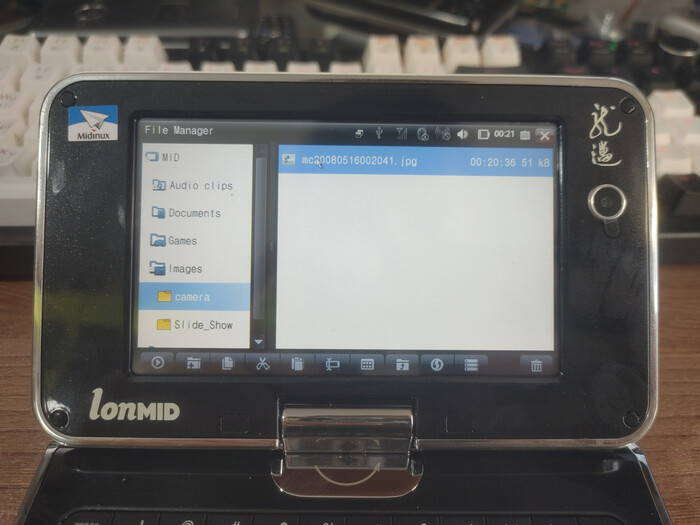

Но настоящая магия начинается когда мы открываем крышку устройства. Во первых, дисплей LonMID можно повернуть на 180 градусов и получить планшет, а во вторых здесь есть практически полноценная QWERTY-клавиатура с довольно приятным ходом клавиш. И хотя дисплей не может похвастаться высоким разрешением, у него есть резистивный тачскрин, который заменяет классический тачпад. Кроме того, у гаджета есть сразу две камеры — как задняя, так и фронтальная.

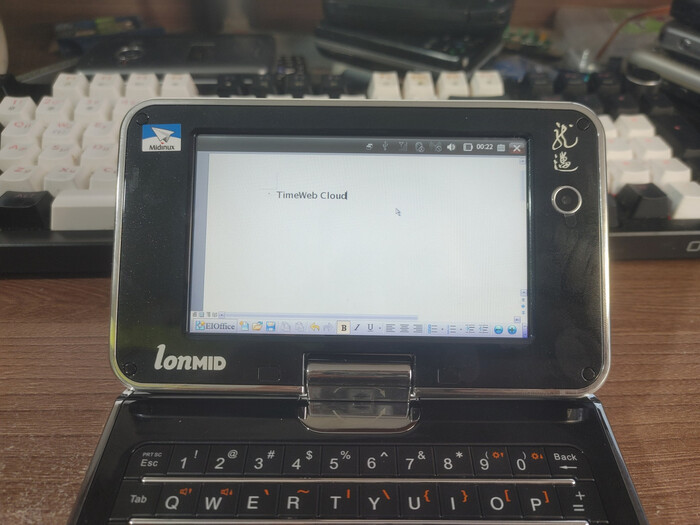

Ноутбучная часть включается отдельной кнопкой с обратной стороны гаджета. С завода здесь предустановлен специальный дистрибутив Linux для подобных устройств — Midinux с кастомной оболочкой и набором необходимого софта. Тем не менее, в отличии от более свежих x86-планшетов на Android, здесь используется обычный BIOS, а не SFI, что позволяет установить сюда любую ОС — начиная от последнего десктопного Debian, заканчивая какой-нибудь WinXP.

В какой-то степени, благодаря этому гаджет всё ещё не бесполезен: на него без особых проблем можно накатить даже самые последние версии ОС, однако есть и преграда: поскольку охлаждение в устройстве — пассивное, частота процессора урезана до 800МГц, а малый объём ОЗУ в 512Мб позволит комфортно пользоваться только легкими тайловыми оконными менеджерами.

Характеристики устройства такие:

Процессор: Intel Atom Z500 800MHz, L2 512KB

ОЗУ: DDR2 512МБ с возможностью расширения до 1024МБ

ПЗУ: SSD объёмом в 4096МБ

Дисплей: TN TFT 800x480, резистивный тачскрин

Аккумулятор: 2.700мАч

В те годы большинству пользователей не нужен был функционал полноценных смартфонов, многим хватало даже iPhone 2G на iOS 1.0, где вообще не было возможности установки сторонних приложений. И вот здесь LonMID достаточно выгодно отличается: Midinux уже «из коробки» обладает довольно большим количеством полезного софта, не говоря уже о бесконечных возможностях моддинга.

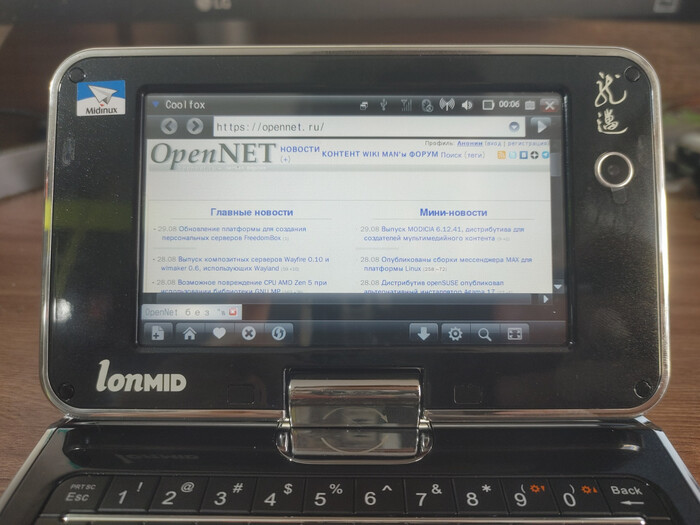

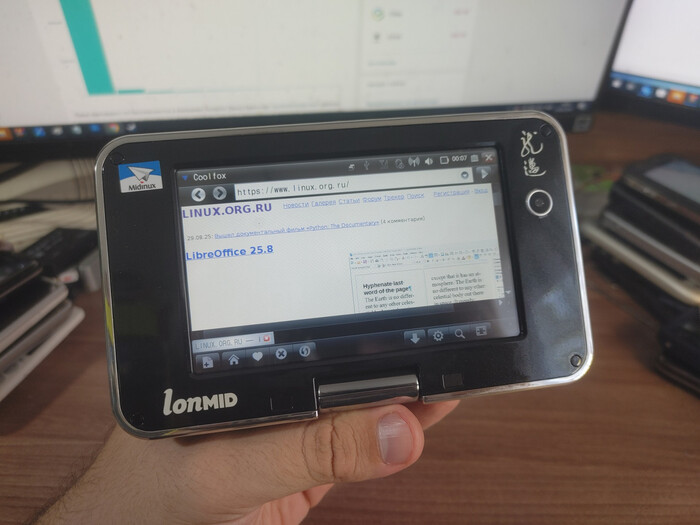

Например, из коробки здесь сразу же был полноценный браузер, причём не просто Firefox с её тяжелым интерфейсом, а сразу адаптированный для такого форм-фактора облегченный форк. В моих обзорах я чаще всего тестирую возможность загрузки главного сайта всей Руси — OpenNET и он здесь работает идеально, однако верстка на Пикабу полностью сломана (нет поддержки HTML5), а Хабр вообще не загружается из-за использования TLS 1.3.

Ну и что, что css немного съехал — это один из очень немногих сайтов, которые работают на ретро-гаджетах!

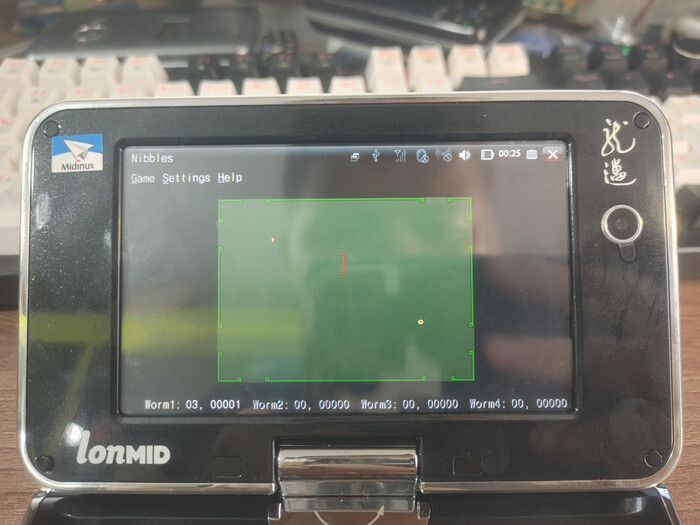

В отличии от концептуально схожих Sharp Zaurus, LonMID использует не Qt в качестве оконной системы, а самый обычный Xorg в связке с кастомным тайловым менеджером окон. Как и в Maemo, здесь в качестве виджет-тулкита используется GTK и многие программы представляют из себя адаптированные Gnome'овские. Например те же самые встроенные игры используют не SDL, а обычный Canvas.

Несмотря на использование Linux, гаджет изначально закрыт от шаловливых ручек и требует довольно простого джейлбрейка. Ни в одной из предустановленных программ нет возможности выбраться в корень файловой системы и можно работать исключительно в песочнице (возможно программы запускаются под chroot):

Помимо серфинга в интернете, гаджет предоставляет функционал почти любого нетбука-современника: его можно использовать как мультимедийную станцию, офисную печатную машинку, клиент почты и SSH-терминал, а если найти способ установить сюда SDL — то вполне может стать и машинкой для ретро-гейминга в DOSBox и эмуляторах ретро-консолей.

❯ Заключение

Вот такой необычный гаджет сделал китайский стартап LonMID 16 лет назад. С одной стороны — устройство весьма неоднозначное, но с другой — для гика это настоящее сокровище, ведь по сути единицы устройств могут предложить функционал телефона и полноценного компьютера одновременно. Конечно сейчас есть разные UMPC по типу GPD Win... но всё равно им не сравнится с таким крутым гаджетом!

А если вам интересна тематика ремонта, моддинга и программирования для гаджетов прошлых лет — подписывайтесь на мой Telegram-канал «Клуб фанатов балдежа», куда я выкладываю бэкстейджи статей, ссылки на новые статьи и видео, а также иногда выкладываю полезные посты и щитпостю. А ролики (не всегда дублирующие статьи) можно найти на моём YouTube канале.

Важно

Друзья! Для подготовки статей с разработкой самопальных игрушек под необычные устройства, объявляется розыск телефонов и консолей! В 2000-х годах, китайцы часто делали дешевые телефоны с игровым уклоном — обычно у них было подобие геймпада (джойстика) или хотя бы две кнопки с верхней части устройства, выполняющие функцию A/B, а также предустановлены эмуляторы NES/Sega. Фишка в том, что на таких телефонах можно выполнять нативный код и портировать на них новые эмуляторы, чем я и хочу заняться и написать об этом подробную статью и записать видео! Если у вас есть телефон подобного формата и вы готовы его задонатить или продать, пожалуйста напишите мне в Telegram (@monobogdan) или в комментарии. Также интересуют смартфоны-консоли на Android (на рынке РФ точно была Func Much-01), там будет контент чуточку другого формата :)

Кроме того, я ищу подделки на брендовые смартфоны 2009-2015 года выпуска. Многие из них работают на весьма интересном железе и об их моддинге я бы мог сделать интересный контент. Особо разыскиваются подделки Apple iPhone и HTC (по типу HD2 и Touch Diamond 2) на Windows Mobile и Android, а также Samsung Galaxy. Также представляют моддерский интерес первые смартфоны Xiaomi из серии Mi, Meizu (ещё на Exynos) и телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E6, ZINE ZN5, о которых я хотел бы подготовить отдельные статью и видео, поскольку они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake.

Большое спасибо читателям и зрителям за подгоны, без вас контент бы не выходил!

Linux на HP mini

Есть у меня старый HP mini. Вот хочу на него Linux поставить и посмотреть, что это за пингвин такой. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? С самых азов, так сказать: что и где качать, как загрузочную флешку делать, как устанавливать и прочее.

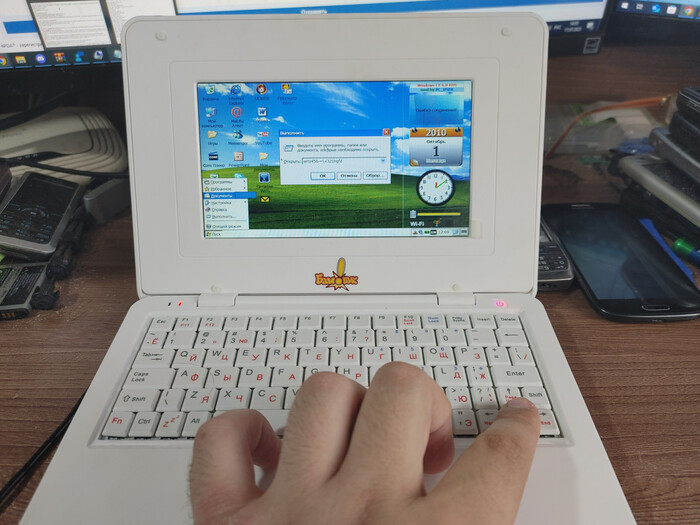

Я купил детский ARM-ноутбук за 500 рублей, чтобы поставить на него Linux

Сегодня компьютером на x86-совместимом процессоре едва ли можно кого-то удивить с гиковской точки зрения. Другое дело - обучающий ноутбук для детей, который работает на интересном и необычном ARM-процессоре от небезызвестной компании VIA. И хотя для запуска произвольных программ его необязательно было хакать - всем гикам известно, надо было ставить Linux!

К чему приводит давняя детская мечта об обучающем ноутбуке, что скрывается внутри устройства за 500 рублей и как на всё это накатить Linux с дуалбутом в родную систему - читайте в сегодняшней подробной статье!

❯ Предисловие

С самых ранних лет своей жизни, я так или иначе интересовался компьютерами. Когда многие мои читатели уже заканчивали университет или жили взрослой жизнью в начале-середине 2000-х годов, ваш покорный слуга всё ещё ходил в детский сад — и уже тогда мечтал о своём собственном личном компьютере.

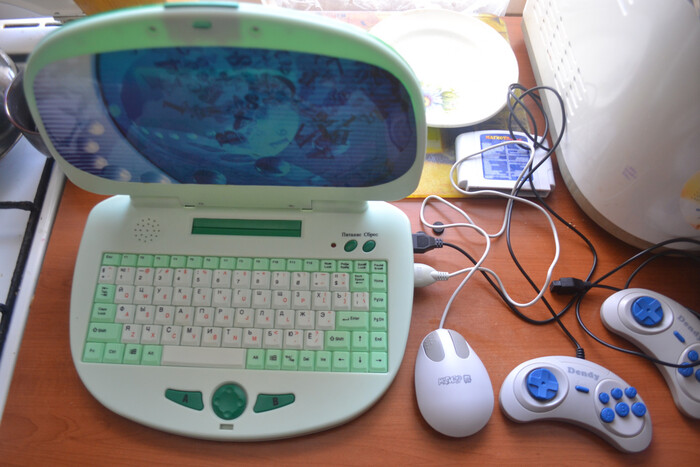

В те годы, даже в моём провинциальном Ейске уже можно было найти за бесценок списанный с госсектора компьютер на условном 486'ом или даже Pentium MMX. Однако у моих родителей таких знакомств не было, да и друзей с личными ПК — тоже. Даже с популярными в те годы «Денди-ноутбуками» я познакомился лишь пару лет назад, несмотря на то, что аппаратный клон NES стал моей основной игровой платформой детства.

В те времена, зажиточные семьи часто покупали своим детям так называемые детские обучающие компьютеры, которые представляли из себя ничто иное, как «Brick Game» с клавиатурой и несколькими обучающими играми/программами. Примитивность и одновременная гениальность этих устройств зашкаливала: тайваньские инженеры умудрились сделать достаточно многофункциональную машину на простейшем микроконтроллере из 90-х — по типу тех, что использовались в «Тетрисе»: 4-битный процессор на 1МГц, система команд напоминающая 8051 с отдельными инструкциями для управления звукогенератором, встроенный контроллер ЖК-дисплея, 4Кб ROM-памяти и 64 байта оперативной - в общем, это маленькое инженерное чудо не могло не привлекать к себе внимание детей с гиковскими наклонностями!

Но даже такого компьютера у меня в детстве не было, оставалось лишь смотреть и облизываться на экземпляры у соседских друзей... И я думаю многие читатели знают, что такое несбывшиеся детские мечты!

К 2010 году, в Китае и Тайване случился бум мощных и недорогих систем на кристалле. Буквально каждые полгода выходили новые чипы, которые совмещали в одном корпусе практически весь компьютер: от центрального процессора, до 3D-видеоускорителя и всё это буквально за пару долларов. Среди популярных моделей вспоминаются MIPS-чипсеты от Ingenic (использовались в плеерах и игровых консолях Dingoo и Ritmix) и ARM-чипсеты от InfoTMIC, TeleChips, Rockchip (использовались в первых Android-планшетах за 100-150$, которые в те годы назывались MID). Добавьте к этому резкое удешевление NAND-памяти объёмом в 2-4ГБ и оперативной памяти типа SDRAM/DDR1 - очевидно, что предприимчивые китайские компании захотят собрать что-нибудь массовое и при этом недорогое!

На волне популярности нетбуков, а конкретно — свежего Asus EeePC 700, некий китайский ODM-производитель разработал несколько очень дешевых платформ для ноутбуков, которые между собой были похожи как две капли воды, но отличались процессорами. Больше всего устройств использовало чипы разработки WonderMedia, но также встречались гаджеты на процессорах Anyka и даже Ingenic. И цена таких ноутбуков была просто невероятной: от 50$ до 100$ за штучку. Полноценный ноутбук с RJ-45, Wi-Fi модулем, 2-4ГБ встроенной памяти и лицензионной Windows всего за 2.000 рублей по тому курсу... это было что-то невероятное!

В России такие ноутбуки тоже продавались. В основном их закупали предприимчивые граждане с Таобао/Алика и затем торговали ими в павильоне на рынке или в переходе. Но были также и небольшие официальные поставки, среди которых затесался герой нашей сегодняшней статьи — некий «Бам-Бук», который стоил аж 6.500 рублей в 2010 году (~210$ по тому курсу)!

Будучи фанатом портативных гаджетов на необычных процессорах, я разместил пост о поиске подобных ноутбуков на Хабре, Пикабу и 4pda. И год спустя, Toshan с 4pda предложил мне купить тот самый «Бам-Бук» за символические 500 рублей... а мы ведь помним, что такое несбывшиеся детские мечты!

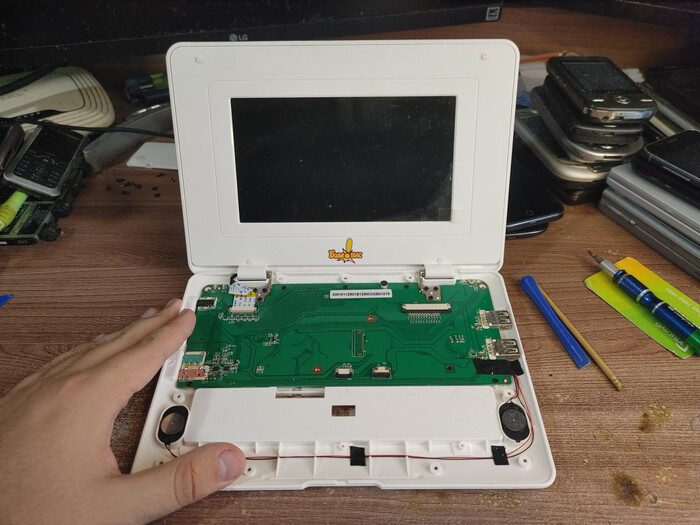

❯ Что внутри?

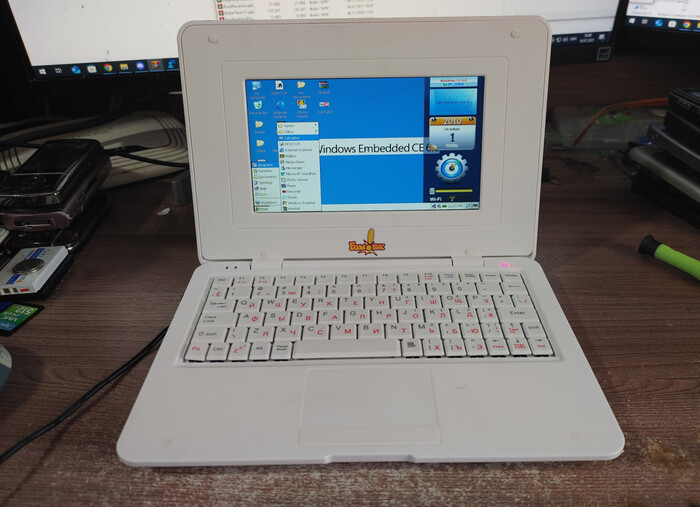

Ноутбук приехал в целостности и сохранности, однако Антон сразу предупредил о том, что у устройства не работает часть клавиш на клавиатуре, а также тачпад. После включения «БамБука», меня встретил рабочий стол Windows CE, но системой едва ли можно было пользоваться без клавиатуры.

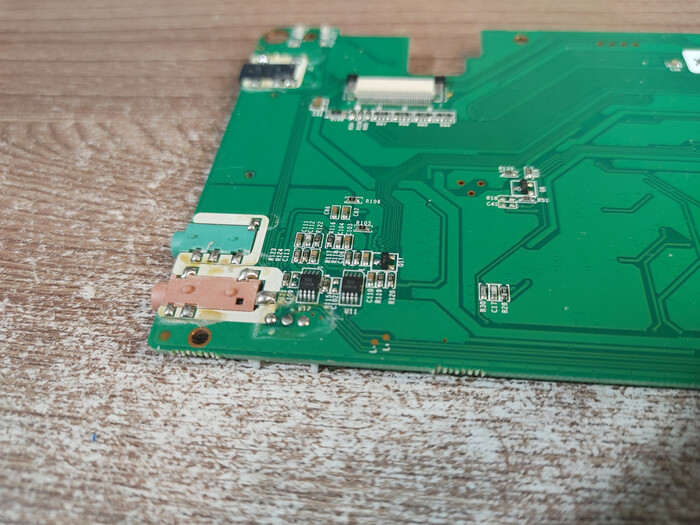

Поскольку на устройстве уже были видны следы разборки, я решил его перебрать и проверить целостность шлейфов, а также пайки коннекторов. Разбирается нетбук очень просто: достаточно лишь открутить несколько винтов на поддоне, включая потайной под наклейкой EasyPC и отключить шлейф клавиатуры с тачпадом со стороны топкейса.

В процессе снятия клавиатуры, я обратил внимание на криво вставленный в коннектор шлейф. Вообще, такие устройства требуют сноровки и опыта в процессе сборки, поэтому иногда зафиксировать шлейф бывает проблематично и он начинает просто болтаться в коннекторе. Казалось бы, причина неработоспособности клавиатуры найдена!

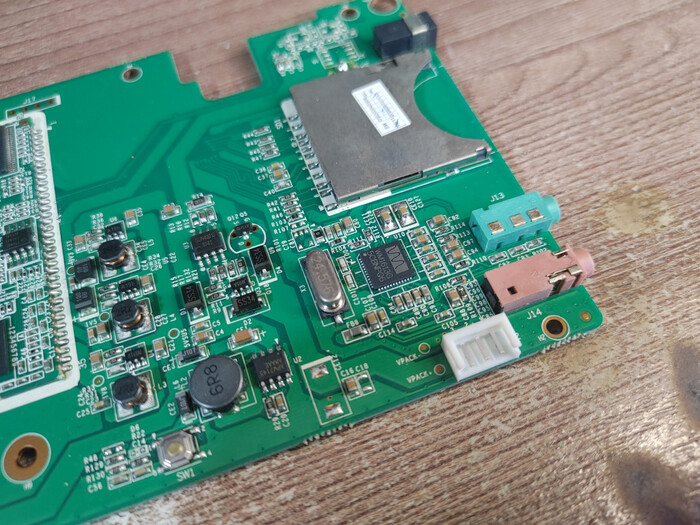

После снятия топкейса, нас встречает «голая» в буквальном смысле плата. По сравнению с любым x86-нетбуком тех лет, это устройство выглядит таким же простым, как GameBoy по сравнению с PSP...

На плате устройства и тут и там были видны следы неотмытого флюса. Все DIP-элементы (разъёмы), а также динамики паялись вручную. Судя по маске, в плате используется не более 5-6 слоев — что очень и очень мало для ноутбука... но в чём секрет?

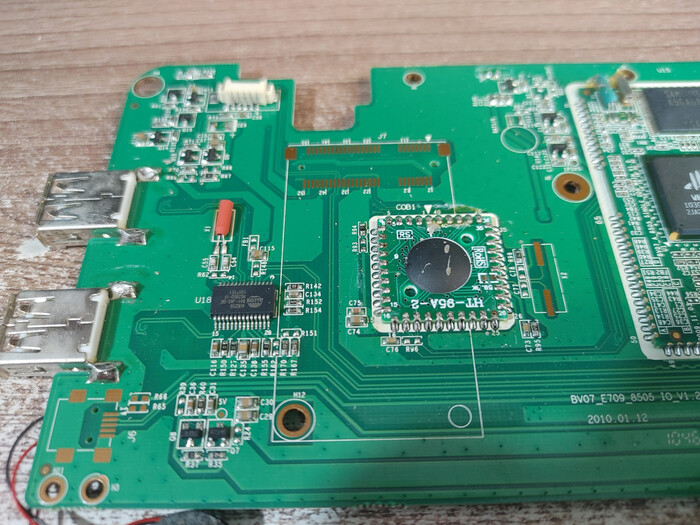

Переворачиваем плату устройства и всё становится предельно ясно! Дело в том, что процессор, ОЗУ и Flash-память распаяны на отдельной плате, называемой System on Module (SoM), которая припаяна к основной методом поверхностного монтажа. Такие платы служат для быстрой разработки и прототипирования устройств в условиях ограниченного техпроцесса и бюджета — по сути, на хост-плате разводят лишь питание и периферию, а используют их везде: начиная от ЧПУ-станков, заканчивая кассовыми аппаратами!

В качестве сердца устройства используется система на кристалле WonderMedia WM8505, также известная как VIA VT8505. В её основе лежит ARMv5-совместимое ядро 926EJ-S на частоте 300МГц с 16Кб кэша, кастомный 2D GPU собственной разработки VIA, контроллер DDR2-памяти, а также большое количество самой разной периферии: от шин по типу SPI, I2C и UART, до SD и USB. И всё это в миниатюрном чипе за несколько долларов!

Снизу расположилась одна банка оперативной памяти типа DDR2 объёмом в 128МБ, а справа — микросхема SPI-флэш памяти, где хранится загрузчик U-Boot (BIOS) устройства.

Многим читателям корпорация VIA знакома как производитель чипсетов, аудио-кодеков и даже x86-процессоров... кто бы мог подумать, что они будут делать и ARM-чипсеты?

Немного выше процессора расположилась микросхема NAND-памяти производства Samsung. И как мы с вами видим по характерным потертостям и следам флюса - скорее всего этот чип сдули с MP4-плеера, который когда-то сдали в утиль. В Китае эти чипы памяти продают за бесценок сразу с частями платы устройств - их даже не всегда выпаивают!

Чуть выше SoM можно обнаружить 4 пина под колодку — это диагностический UART-разъём, который можно использовать для восстановления устройства при окирпичивании.

С левой части платы расположился USB-хаб AU6256, а рядом с ним — микроконтроллер производства Holtek (и тут процессор от «Тетриса»!) в весьма необычном корпусе. Скорее всего, он выполняет функции SMC и контроллера клавиатуры одновременно — эдакий мультиконтроллер «на коленке»!

С правой стороны платы у нас расположилась схема питания на основе чарджера SUN4001S, понижающего DC-DC преобразователя APW7145 (основная шина питания) и LDO SY8088, формирующий напряжение 3.3В. Немного правее расположился аудиокодек Wolfson WM1613G - чаще в таких ноутбуках можно найти что-то от самой VIA!

И... это всё! Вся схема ноутбука настолько простая и гениальная, что буквально состоит из SoM, микроконтроллера, USB-хаба, аудиокодека и простейших питальников...

❯ Включаем...

После сборки и включения ноутбука, я обрадовался что большая часть клавиатуры заработала нормально, но одна линия матричной клавиатуры всё же была повреждена. Осмотрев её, я обнаружил что клавиатура вся погнутая и... ну в общем, здесь явно постарались шаловливые ручки. Однако это не делает данный ноутбук бесполезным!

Помимо клавиатуры, мне не удалось отремонтировать и тачпад. Не знаю, что с ним делали, но даже GPIO-кнопки мыши не работают.

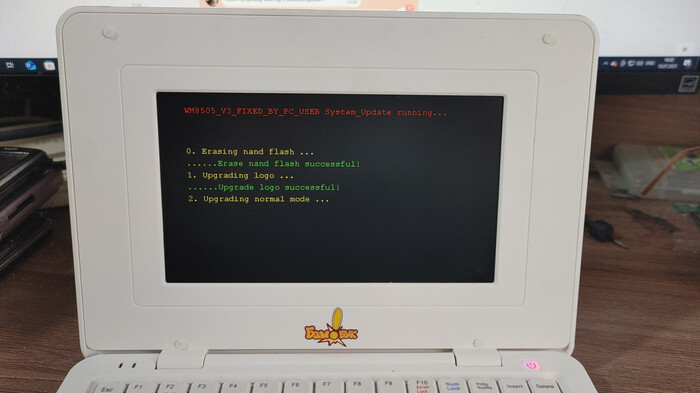

С завода здесь стоит Windows CE 6.0 с различным обучающим софтом для детей, но прошлый хозяин накатил сюда универсальную кастомную прошивку для устройств на WM8505 от PC_USER. Для верности я решил переустановить образ системы (благо он сохранился здесь): для этого достаточно лишь отформатировать SD-карту в FAT и скопировать папку script из архива в корень карты памяти. Поскольку в устройстве используется U-Boot, обновление прошивки реализовано за счёт использования autoscript'ов, которые заставляют загрузчик грузить ядро Linux или Windows CE с карты памяти и уже из юзерспейса копировать себя в NAND. Путем небольших манипуляций с скриптами, можно реализовать полноценный дуалбут или даже триплбут!

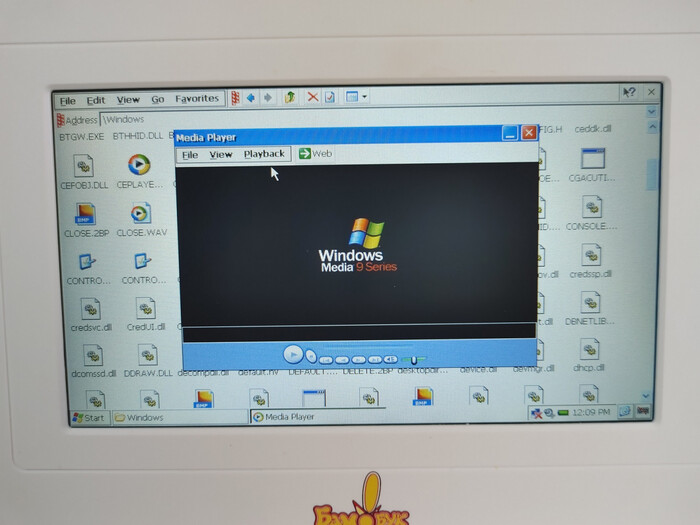

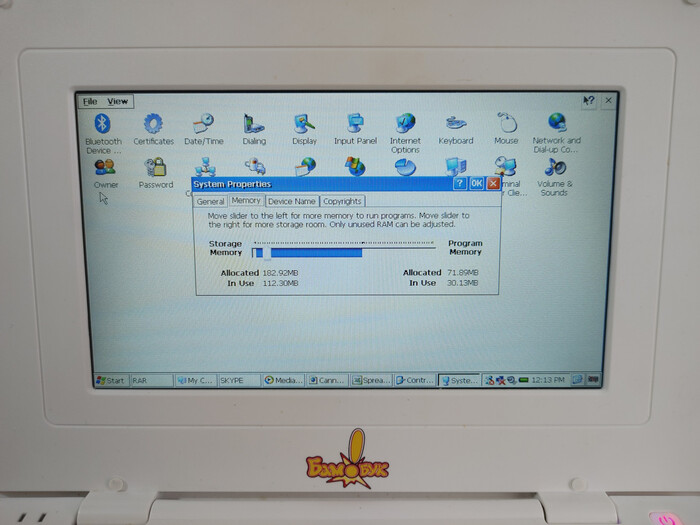

После установки системы, нас встречает такой родной рабочий стол... и вендор устройства сделал всё, чтобы опыт использования такого ноутбука был максимально приближен к полноценному компьютеру. Тут есть большое количество самого разного софта: начиная от офиса, заканчивая играми. И даже есть полноценный Windows Media Player вместе с TCPMP для поддержки YouTube:

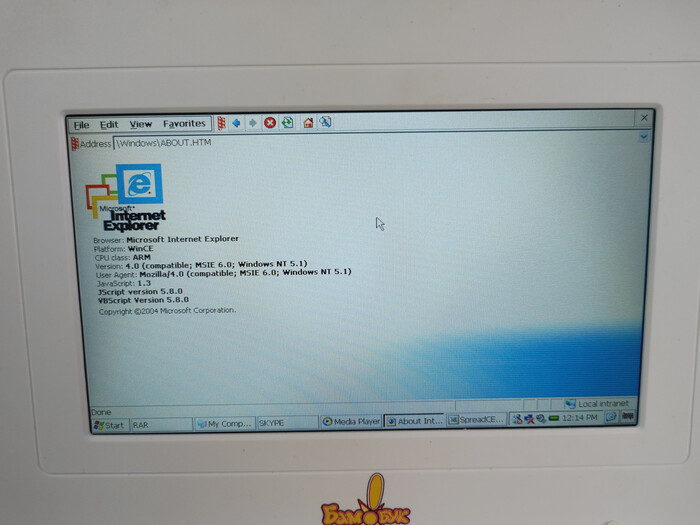

Другие ревизии этого ноутбука с Wi-Fi и Ethernet могли также свободно сёрфить интернет. Из коробки был предустановлен пока ещё не совсем бесполезный PocketIE, а с помощью небольших манипуляций можно было даже установить Opera Mobile на актуальном в те годы движке Presto:

Помимо этого, в устройстве был предустановлен клиент ещё популярного тогда Skype. Уж не знаю как он работал на Windows CE, но учитывая что нормальный порт на Android делали года три — возможно что определенные нюансы точно в нём были.

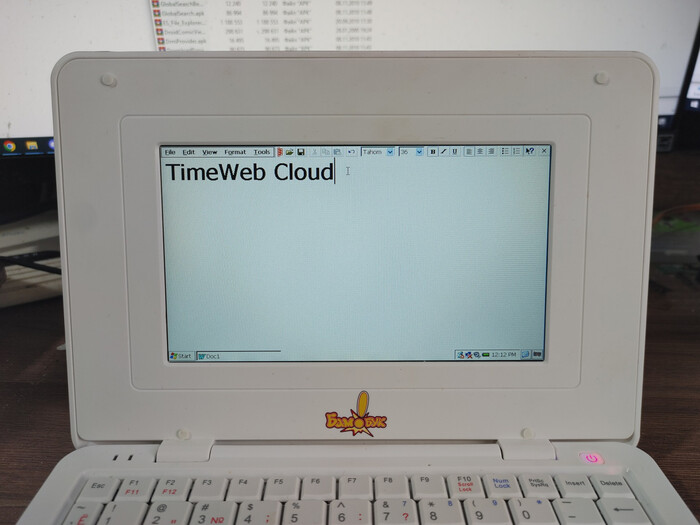

Касательно офиса — здесь было всё необходимое: начиная от клиента почты, заканчивая эдакой вариацией на тему Excel. В целом, такие ноутбуки чаще всего и покупали для использования в качестве печатных машинок, SSH-терминалов (есть порт Putty на WinCE) и других подобных целей. Интересно что для WinCE есть частичный порт MS Office, причём даже с PowerPoint'ом, но в этой прошивке его почему-то нет.

Ну и куда-же без игр! Под ARM WinCE было достаточно много портов различной классики: начиная от эмуляторов игровых консолей, заканчивая казуалками по типу Zuma от Astraware. Однако большинство игр и программ использовали библиотеку gx.dll, которая давала прямой доступ к фреймбуферу устройства и была доступна только на коммуникаторах и КПК с PocketPC/WinMobile на борту. Энтузиаст из Германии даже разработал свою реализацию gx через GDI (заведомо более медленную), но большинство игр работает не совсем корректно, а эмуляторы по типу PocketNES банально не влезают в экран:

Внимательные читатели могли заметить, что в таскбаре запущено много программ, но при этом оперативной памяти в устройстве всего 128Мб и её всё ещё достаточно для запуска ещё нескольких приложений. В чём-же секрет? В том, что Windows CE потребляла памяти даже меньше, чем Win95, но при этом на ней был доступен .NET и часть прелестей WinAPI времен Windows XP. При этом над оптимизацией программ действительно заморачивались и поэтому софт не только экономен к ОЗУ, но ещё и шустро бегает на горяченном 300МГц ARMv5 процессоре!

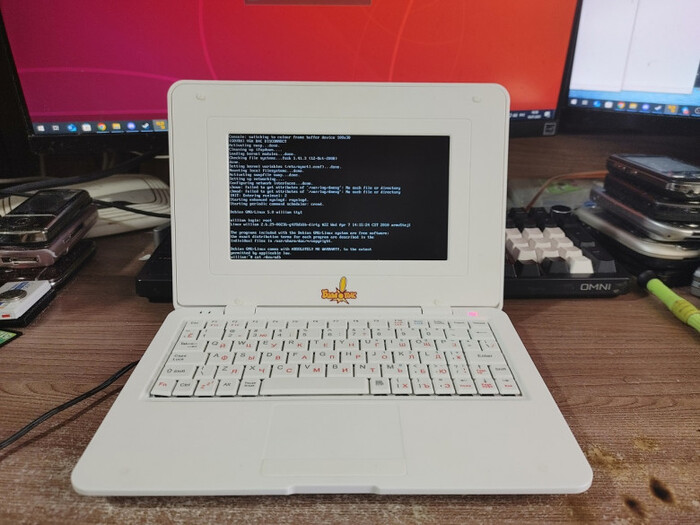

❯ Ставим Linux

Эти ноутбуки появились в золотое время развития Android, когда каждый вендор чипсетов старался поддерживать все доступные на рынке операционные системы. Поскольку WonderMedia разрабатывала 8505 в том числе и для MID (планшетов), для чипсета был доступен порт Android 1.5 и исходный код ядра Linux. Имея такие вводные данные, вполне очевидно, что гики рано или поздно смогли запустить на нём какой-нибудь дистрибутив.

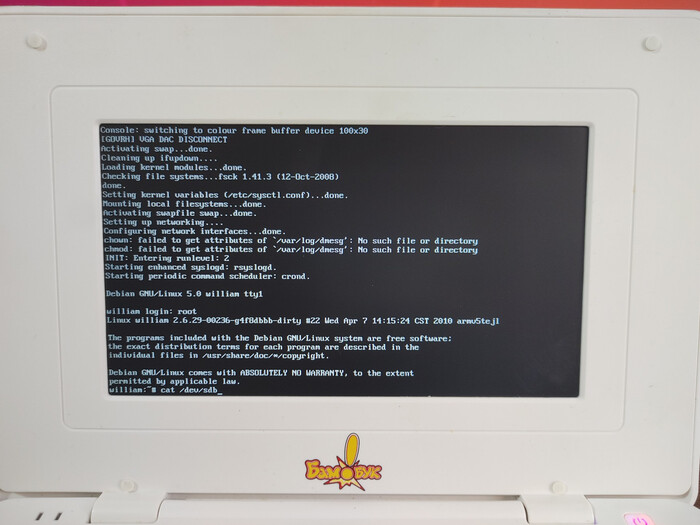

На WM8505 доступно два образа: с Arch и Debian Lenny. Поскольку я никогда не пользовался Арчем и всю линуксоидную жизнь я сидел либо на Debian, либо на Slackware, я решил остановиться на Дебиане. Некий добродетель выложил на archive.org уже собранное ядро + rootfs, готовое к установке: нам достаточно лишь разбить SD-карту на два раздела (первый — 32Мб, второй — остальное доступное пространство) с помощью утилиты fdisk, отформатировать первый раздел в FAT и скопировать на него папку script с ядром:

su

mkfs.fat /dev/sdb1

mkdir /mnt/wmboot

mount /dev/sdb1 /mnt/wmboot

tar -xvf ~/fatpart.tgz

sync

И отформатировать второй раздел в ext2, распаковав туда rootfs:

su

mkfs.ext2 /dev/sdb2

mkdir /mnt/wmrootfs

mount /dev/sdb2 /mnt/wmrootfs

tar -xvf ~/extpart.tgz

sync

После этого можно вставить SD-карту в ноутбук, включить его и посмотреть на надпись «Loading Windows...», которая плавно сменяется на вывод kmsg :)

Единственный нюанс — здесь собрана минимальная рутфс со всем необходимым софтом, включая dpkg и apt. Чтобы поставить XOrg и другие программы нужно искать свисток на чипе Realtek RT3070, либо же организовывать локальный файловый репозиторий на USB-флэшке (ведь в комплекте нет даже веб-сервера, который можно было бы развернуть на локалхосте)... но это мы с вами оставим уже для следующей статьи :)

В общем и целом, гиковские перспективы у таких гаджета есть. Если бы у меня было чуточку больше времени, я бы портировал в фреймбуфер эмулятор NES и SEGA, как я это делал для детского MIPS-ноутбука и мы бы с вами даже провели тесты — чьи 300МГц быстрее!

❯ Заключение

Вот такая статья об интересном детском ноутбуке у нас с вами сегодня получилось. Конечно нельзя сказать, что такой ноутбук является альтернативой старенькому ThinkPad'у с Арчем на борту, но сама концепция и понимание того, что твой гаджет работает на ARM-процессоре, как минимум достойна внимания!

А если вам интересна тематика ремонта, моддинга и программирования для гаджетов прошлых лет — подписывайтесь на мой Telegram-канал «Клуб фанатов балдежа», куда я выкладываю бэкстейджи статей, ссылки на новые статьи и видео, а также иногда выкладываю полезные посты и щитпостю. А ролики (не всегда дублирующие статьи) можно найти на моём YouTube канале.

Очень важно! Разыскиваются девайсы для будущих статей!

Друзья! Для подготовки статей с разработкой самопальных игрушек под необычные устройства, объявляется розыск телефонов и консолей! В 2000-х годах, китайцы часто делали дешевые телефоны с игровым уклоном — обычно у них было подобие геймпада (джойстика) или хотя бы две кнопки с верхней части устройства, выполняющие функцию A/B, а также предустановлены эмуляторы NES/Sega. Фишка в том, что на таких телефонах можно выполнять нативный код и портировать на них новые эмуляторы, чем я и хочу заняться и написать об этом подробную статью и записать видео! Если у вас есть телефон подобного формата и вы готовы его задонатить или продать, пожалуйста напишите мне в Telegram (@monobogdan) или в комментарии. Также интересуют смартфоны-консоли на Android (на рынке РФ точно была Func Much-01), там будет контент чуточку другого формата :)

А также я ищу старые (2010-2014) подделки на брендовые смартфоны Samsung, Apple и т. п. Они зачастую работают на весьма интересных чипсетах и поддаются хорошему моддингу, парочку статей уже вышло, но у меня ещё есть идеи по их моддингу! Также может у кого-то остались самые первые смартфоны Xiaomi (серии Mi), Meizu (ещё на Exynos) или телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E5, ZINE ZN5 и т. п., о них я хотел бы подготовить специальную статью и видео т. к. на самом деле они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake!). Всем большое спасибо за донаты!

Подготовлено при поддержке TimeWeb.Cloud

Игровой мини ноутбук

Ностальгия нетбучная

Вспомнил про своего Acer Aspire One D270 красавца 2012 года выпуска. Покупался за копейки (сравнивая с сегодняшними ценами) для ношения с собой по работам. Был и есть шустрый на своей Windows 7 при 2ГБ оперативной памяти и не очень производительном процессоре Intel Atom N2600 c 1.6GHz. Батарея хоть и разряжена, но всё ещё жива и держит полтора часа (13 лет нетбуку всё же). Ещё из плюсов мало весит, компактный, есть HDMI для подключения к внешнему монитору.

Умели делать вещи раньше.