Хай, Пикабу! Нужна помощь с переводом, а то Яндекс и гугл переводчики не помогают (Уже разрешилось, спасибо народ!)

Спасибо что откликнулись. Небольшая предыстория: заказал для девушки подарок на озон лавовую лампу, просто когда смотрели какой то сериал или мультсериал вместе там подобное было, вот и запомнил что её впечатлило, захотел сделать приятно)

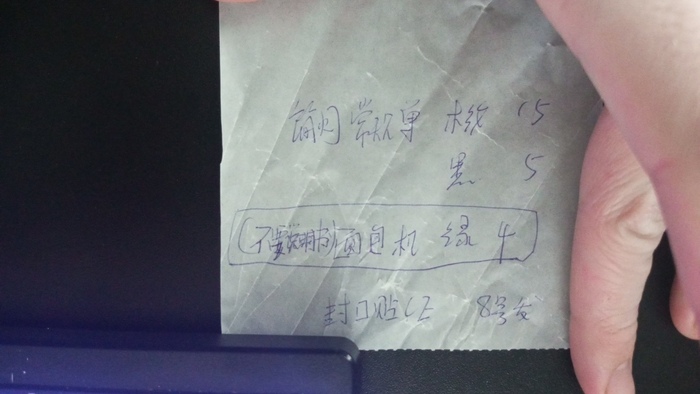

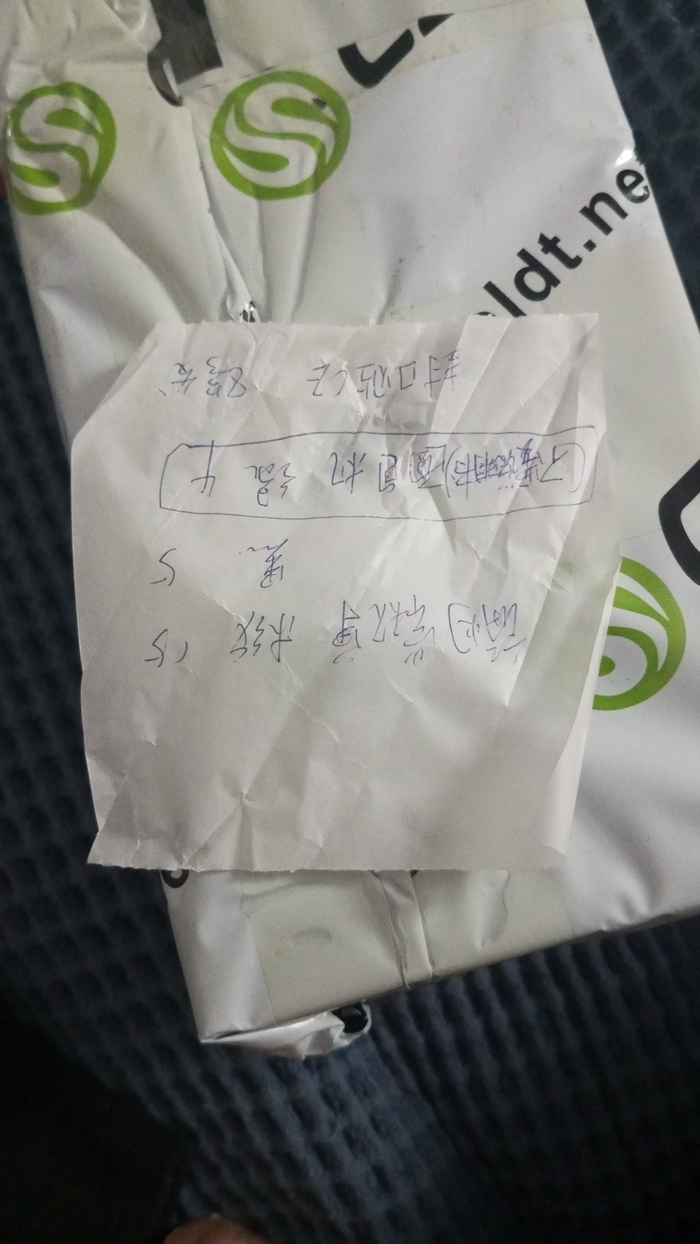

Вот пришла посылка, распаковал, все работает, да только эта бумажка меня немного напрягла, что это значит? Переводчики тупят, а нейронке в этом вопросе пока не шибко доверяю. Кто знает языки, можете помочь перевести?

Котейкины Новости от 31.01.2026

Начало сюжета: Котейкины Новости от 26.01.2026

Предыдущая часть: Котейкины Новости от 30.01.2026

Пост в ВК: vk.ru/wall-74979718_6813

Оригинал: www.gocomics.com/breaking-cat-news/

В моём городе есть тропа, которая дарует чудеса. Я прошёлпо ней, чтобы моя сестра смогла излечиться от своей болезни

«Ты почти прошел», — позвал кто-то.

Голос был будничный. С той бодростью, которая появляется у людей, когда они решили что-то, чего не решил ты. Я повернул голову — и вот он. Ростом с дверь, узкий, как хлыст. На нем было пальто, будто из бумаги. Он был чистым. Слишком чистым. У него не было тени. Или была, но я не мог ее воспринять. Он улыбнулся как делец, который вот-вот всучит тебе колымагу.

«Выглядишь неплохо, — сказал он. — Мало кто так держится на этом этапе».

«Кто ты?»

«Называй как хочешь. Я хожу в обе стороны».

«Значит, ты можешь сходить с тропы».

«Это не "с тропы", если я и есть тропа, — ответил он. — Скажи мне, что сделает Рут, когда ты вернешься? Как она на тебя посмотрит?»

«Она улыбнется, — сказал я. — Будет дышать. Попросит блинчиков и не съест ни кусочка».

Он рассмеялся.

«Это не история. Это фотография. Ты должен знать остальное. Ты вернешься домой, и с тобой будет что-то не так. Ты больше никогда не будешь в той же комнате, где находишься физически. Ты будешь слышать канаву так, как человек слышит тиканье часов, которых никто больше не слышит. Она будет так благодарна, что ее будет тошнить от этого, но потом она почует запах. Того, что ты сделал. Она не будет знать, как с этим быть. Я не отговариваю тебя идти. Я говорю — не лги себе о причинах».

«Я знаю, почему иду».

«Да неужели? — хмыкнул он. — Кто-то идет ради жен и сестер. Кто-то — чтобы проверить, сможет ли. Выплюнь слово "милосердие". В тебе его нет. Во мне нет. В деревьях нет. Есть только сделка. А пойти на сделку — значит признаться». Он посмотрел на мою руку. «Ты как раз собирался поставить на себе метку».

Я глянул вниз. Я уже наполовину вытащил нож, чтобы полоснуть по ладони — оставить шрам, чтобы потом было чем подтвердить самому себе реальность происшедшего. Он покачал головой.

«Не надо освящать свою трусость, — сказал он почти по-доброму. — Просто держи ноги там, где им место».

Я прошел мимо. Он не шелохнулся. Не знаю, выдумал я его или нет. Не знаю, важно ли это.

На третью ночь лес сверкал, как черное стекло, а звезды казались зарытыми в землю у моих ног. Я переступал через них, и они издавали звук сахара, высыпаемого из мешка. Тропа расширилась, канава сузилась, и впервые я мог бы ее перешагнуть. Мог бы поставить одну ногу в папоротник, оставаясь другой на тропе, наклониться, положить руку на чье-то плечо и сказать: «Ну, вставай». Мог бы поиграть в спасителя. В канаве было полно фигур. Они лежали кучами, сплетясь друг с другом. Руки, шеи, волосы. Некоторые состояли только из волос. Лица, как маски, брошенные на полку. Глаза смотрели на меня с любовью. Глаза смотрели с ненавистью. Мужчина без губ улыбался. Девочка прижала руку к рту, будто ей стыдно.

«Пожалуйста», — произнес один голос.

Женщина с кольцом, которое так глубоко ушло в кожу, что палец казался проглоченным.

«Со мной всё было в порядке, пока не стало».

«Со мной тоже, — сказал мужик, чей голос звучал пьяно спустя десятилетия. — Я просто сделал шаг».

«Нужно сделать всего один шаг, — услужливо добавил второй. — Можно ведь опираться на тропу. Всего один шаг. Спаси меня. Спаси хоть кого-то из нас. Будь лучше».

Они были так близко, что можно коснуться. Я прижал руки к бокам. Плечи ныли от напряжения. Я вгрызся в камешек так, что челюсть свело судорогой.

«У тебя мое имя, — прошептал голос у самого уха. Тихо, терпеливо, без мольбы. — Отдай его».

«Нет у меня твоего имени», — ответил я, понимая, как глупо это звучит. У меня было свое имя, я ни у кого его не занимал.

«Отдашь, — пообещал голос. — Ты отдашь мне свое имя, чтобы я мог выйти и стать тобой».

Я шел.

В какой-то момент я на что-то наступил. Оно промялось под ногой, а потом выпрямилось. Я не сводил глаз с колеи. Искал места достаточно сухие, чтобы быть честными. Держал голову достаточно высоко, чтобы не вписаться лицом в малинник, как пьяница.

На рассвете я дошел до места, где кто-то истекал кровью. Земля была красной. Пахло разогретой лошадью. Я оперся о дерево, чтобы не упасть, кора отошла длинной полосой, а под ней была плоть. Плоть шевелилась. У нее было свое дыхание. В ней копошились слова, как черви. Они складывались в предложение: НЕ ПОМОГАЙ ИМ. А под ним выросло второе: ИЛИ ПОМОГИ И СТАНЬ ИМИ.

«Я знаю», — сказал я.

«Знаешь?» — переспросил голос.

«Заткнись», — бросил я. Иногда это единственное, что можно сказать, чтобы не соврать.

Кажется, был полдень, когда я снова услышал голос Рут. Мне стыдно за эту часть, но я расскажу. Голос шел не из канавы. Он доносился с тропы впереди. Она вышла из-за поворота — это была она, живая, смеющаяся, с мороженым в руке, и волосы у нее были на месте. И я побежал. Ей было десять лет. Она не отошла в сторону, извиняясь, чтобы пропустить меня. Она протянула руку, и я взял ее — даже мертвецы знают, что такое снова взять сестру за руку.

«Кэл, — сказала она. — Пойдем».

«Это не ты», — сказал я, но сказал как человек, который лжет, чтобы выжить.

«Это я, — ответила она. — Ты же сам говорил: не лги, когда смотришь правде в лицо».

Мы сделали три шага в этом сне, а потом она подняла голову. Ее глаза превратились в сплошные зрачки, белки исчезли.

«Ты меня бросил», — сказала она, и что-то засунуло руку мне в грудь и сжало сердце.

Она отпустила меня, я споткнулся, пришел в себя — ее не было. Тропа осталась прежней, а руки у меня тряслись, как у столетнего деда. Я рухнул на колени. Кровь проступила сквозь джинсы, и на этой сухой земле она выглядела как вода. «Господи», — выдохнул я.

«Он сюда не заходит», — отозвался кто-то из канавы.

Это не звучало злобно.

Когда я увидел арку, я понял: если придется сделать еще хоть шаг, я поползу на карачках. Она была сделана из веток, старой проволоки и оленьих рогов. Ворота. В них висел колокол, который вовсе не был колоколом. Просто автомобильный колпак. Тропа проходила под ними, как язык. По ту сторону день был другого цвета. Звуки из канавы слились в песню без мотива, она накрывала меня, как прибой.

«Кэл», — произнес голос позади. Глубокий, человеческий, мой собственный. Я не имею в виду, что он звучал как мой. Он был моим. Это был голос, который говорил мне, когда уходить, когда оставаться, когда прятаться, а когда держаться. Он сорвался на полуслове. «Сынок», — сказал он.

Я повернул голову. В канаве стоял мой отец. Он стоял по щиколотку в какой-то жиже, на нем была та самая майка, которую он носил под всей одеждой, волосы на груди седые как пепел, свалявшиеся от влаги. Он выглядел так, будто только что вылез из-под дома, где что-то чинил. Он смотрел прямо на меня, а не сквозь. Глаза голубые, как у меня.

«Вытащи меня, — сказал он тихо, будто не хотел никого будить. — Давай. Две руки. Вот и всё».

«Я не могу», — ответил я.

Он кивнул. Так кивают, когда слышат какую-то глупость, но готовы с ней смириться.

«Можешь, — сказал он. — Ты самый сильный мужчина из всех, кого я знаю. Это, конечно, не Бог весть какой комплимент, но это правда».

«Я не могу», — повторил я, чувствуя, что больше не выдержу.

«Я не прошу тебя быть хорошим, — сказал он. — Мне нужна твоя спина на пять секунд. А потом можешь врать об этом до конца жизни».

Он улыбнулся — той самой короткой улыбкой одними уголками губ, когда ему что-то нравилось, но он не хотел этого показывать.

Он сказал: «Я буду горд занять твое место».

Я произнес слово, которое не говорил с его похорон, и это не было его имя. Потом я отвернулся. Уставился в белизну тропы. Прошел под аркой. Колокол, который не был колоколом, звякнул, как металл на морозе. Я не оборачивался.

Когда я вышел, я не сразу это понял. Деревья не изменились. Изменился свет. Он стал честным. Канава стала мелкой. Голоса не смолкли. Они никогда не смолкают. Ты возвращаешься домой, и они идут за тобой, как хор, запутавшийся в складках рубашки. Дойдешь до своей улицы. До двери. До кровати. И если прислушаешься, услышишь их в вентиляции, будто что-то не так с отоплением. Всё, что ты можешь — это заполнить жизнь другими звуками, но их никогда не будет достаточно.

Ноги несли меня сами. Тропа истончилась в ниточку, а потом расширилась в мягкий листовой перегной, знакомый с детства — с мокрицами, паутиной и запахом зеленой гнили. На опушке я остановился. Обернулся. Лес стоял как всегда. Просека в нем казалась просто тьмой. Я поднес руку к рту, выплюнул камешек. Теперь он был белым.

«Сработало», — сказал я вслух, ни к кому не обращаясь.

«Сработало», — ответил кто-то из канавы. И рассмеялся.

Я дошел до дома, не останавливаясь, хотя ступни распухли и были стерты в кровь. Какой-то мужик на пикапе притормозил и спросил: «Подбросить?», а я ответил: «Нет, спасибо», потому что тропа учит осторожности в ответах на любые вопросы.

Когда я открыл дверь, мать вскочила, бросилась ко мне, ее руки, жесткие и маленькие, вцепились в мое лицо.

«Не смей больше заставлять меня гадать на старости лет! — кричала она, плача. — Дрянной ты мальчишка!»

«Я знаю», — сказал я.

Она отстранилась, посмотрела на меня и, не говоря ни слова, ушла в комнату Рут. Я — за ней. Рут сидела в кровати, опершись на подушки, и на ее лице был румянец, как на рассвете. Глаза блестели. Рядом стоял стакан воды, она была какой-то странно мутной, а на дне плавало что-то черное, то ли волос, то ли червяк. Сестра улыбнулась так, будто в комнату пустили солнце. Я привалился к косяку, силы вышли из меня, как вода из ванны, когда выдернули пробку. Я закрыл лицо руками и начал смеяться и плакать одновременно — потому что именно это и делаешь, когда возвращаешься с той тропы.

«Выглядишь как дерьмо», — сказала она.

«А ты — ничего так», — ответил я.

«Я проснулась от странного чувства... — начала она, и голос ее дрогнул. — Что-то засунуло руку мне в горло и вытащило то, что мне не принадлежало. Оно назвало твое имя, Кэл. Назвало его с... любовью».

«У нее жар», — резко перебила мать, будто я мог починить это гаечным ключом. — Ей нужен бульон».

«Мне нужны блинчики», — сказала Рут. Она рассмеялась, а потом резко затихла.

Весь тот день я сидел и слушал, как она дышит. Каждый раз, когда ее грудь поднималась, я считал — непроизвольно. Каждый раз, когда опускалась, я дышал в унисон, будто мог входить и выходить из нее, поддерживая ее жизнь своим дыханием. Она спала, просыпалась и снова засыпала, а в промежутках смотрела на меня так, будто пыталась разглядеть сквозь меня то, что я совершил. Она не сказала «спасибо», и это было милосердием.

Прошел день. Два. Приехал врач, удивлялся и сыпал словами, которые означают одно: он ни черта не понимает. «Ремиссия», — говорил он. «Спонтанная». Говорил, что видел такое раз или два. Он повторял эти слова, пока они не стали казались ему достаточно маленькими, чтобы запихнуть их в карман. Рут ела, ходила, а перед зеркалом поправляла волосы — так, как всегда делают женщины, и теперь в этом снова был смысл.

«Сработало», — сказала она на третий день.

Мы были на крыльце, и свет над полями был такой, будто всё вокруг только что вымыли.

«Ты это сделал».

«Никогда мне этого не говори», — отрезал я.

«А что мне говорить?»

«Говори, что тебе лучше, — сказал я. — Говори это себе. Меня в это не вплетай».

Она посмотрела на меня по-новому. Так смотрят на человека, стоящего на перилах моста.

«Что ты там видел?»

«Правду», — ответил я. Она фыркнула, мол, я заделался гуру.

«Вечно ты драматизируешь», — сказала она.

«Пообещай мне кое-что».

«Ну?»

«Если когда-нибудь ночью в своей комнате услышишь, что кто-то просит о помощи — зови меня. Не протягивай руку. Ни тени, ни больному человеку. Даже собственному дыханию не верь, если оно звучит странно. Обещаешь?»

Она рассмеялась, но увидела, что у меня в глазах стоят слезы.

«Обещаю», — тихо сказала она.

По ночам я лежу в кровати, смотрю в потолок, и приходят голоса. Негромкие. Не такие жуткие, как на тропе. Они теперь ученые. Время в той канаве обтесало их края.

«Помоги мне, — говорят они. — Я тону. Тяни. Я прямо здесь».

Они называют мое имя так мягко, что я принимаю это за собственные мысли. Я включаю вентилятор. Включаю телевизор. Выхожу во двор, стою на дорожке и смотрю на полосу леса, а лес смотрит на меня.

Мама вышла и встала рядом. Силуэт женщины, которая вырастила двоих детей, похоронила мужа и не дала долгам сожрать себя. Она положила руку мне на поясницу — так она делала, когда я был маленьким и горел в лихорадке.

«Ты вернулся», — сказала она.

«Не думаю».

«Вернулся достаточно», — ответила она. Помолчав, добавила: «Я ходила туда, когда тебе было тринадцать».

Я повернул голову и уставился на нее. Она продолжала смотреть на деревья.

«Ради отца?»

«Ради тебя, — сказала она. — Ты заболел той весной. Пневмония. Перестал узнавать нас. В этом не было никакого геройства. Мне было двадцать шесть, я не хотела мертвого мальчика в своем доме, вот и вся правда. Я слышала крики и не отвечала. Сработало». Она вздохнула, дыхание немного дрогнуло. «Ты слышишь их с тринадцати лет. Просто не знал, что это такое. От тропы исходит тяжесть, когда она забирается в твой дом. Как влажность, которая никогда не высыхает. Голоса цепляются за нее. Они хватают меня за подол каждый раз, когда я наклоняюсь завязать шнурок. Звучит безумно?»

«Нет», — ответил я.

Она кивнула. «Я рассказала тебе правило, потому что не хочу растить ребенка, который думает, что сострадание — это всегда дверь, которую надо открывать. Некоторые двери ведут в обе стороны». Спустя мгновение она добавила: «Не будь жестоким. Первое, что делают люди, когда им пришлось поступить жестко — они превращают эту жесткость в добродетель. Это не добродетель. Это просто жесткость».

«Я знаю».

«Знаешь?» — почти со смехом переспросила она.

Прошел год. Я пишу это, потому что знаю: некоторые из вас тоже ходят по этой тропе. Я знаю это, потому что вижу вас. Это вы сидите в кафе, обхватив чашку кофе так, будто это чье-то горло. Вы замолкаете, когда кто-то рассказывает чужую историю, и уходите до того, как наступит смешной момент, потому что слышали шутки и посмешнее от ртов в грязи. Вы часто смотрите под ноги. Находите камни и храните их, потому что они помнят форму вашего рта.

Есть люди, которые возвращаются с этой тропы и возводят свой отказ помогать в ранг религии. Они становятся черствыми, как старый хлеб, и думают, что эта твердость — чистота. Это не так. Это просто черствость. Не будьте как они. Есть те, кто возвращается туда снова и пропадает, потому что думают, что что-то упустили, или что могут что-то исправить, или что могут вытащить второго человека на своей спине. Не могут. Если вы хотя бы допускаете такую мысль — не ходите туда.

Если пойдете — вы изменитесь. У вас появятся шрамы там, где их никогда не было. Вы будете слышать свое имя в сотне болезненных интонаций, и этот звук никогда не исчезнет из головы. Иногда, когда Рут смеется, я слышу слабый отголосок плача под этим смехом; его там нет, я это знаю, и если вы посоветуете мне обратиться к врачу — я скажу вам, куда пойти. Она жива. Сажает мальвы. Ходит в кино с девчонкой, которая мне всегда казалась славной и которой Рут всегда нравилась, и они думают, что я не в курсе.

Я вижу Элая в закусочной, он не пьет, у него новая собака, и это хороший пес. Вижу Досса, он смотрит на поезда, иногда в берушах; он улыбается, когда вагоны проносятся мимо, и машет рукой, как мальчишка, потому что грохот проходящего поезда — это своего рода пустота, в которой он может стоять, и его не коснется то, что осталось позади.

Я ношу камень в кармане и иногда кладу его в рот, когда голоса становятся слишком громкими. Я не отвечаю на просьбы о помощи, если они доносятся из леса. У меня бывают проблемы в магазинах, когда люди говорят «извините» и касаются моей руки. Мне не по себе, когда я прохожу мимо канавы со стоячей водой. Можно сказать, что за год человек должен был с этим справиться. Вы ошибетесь. Через некоторые вещи нельзя перешагнуть. Ты просто учишься нести их, не сгибаясь. Учишься позволять им сидеть на краю стола и помалкивать.

Иногда оно зовет меня по полному имени с края двора, я думаю, что это олень, подхожу к двери, стою с рукой на ручке и молчу. Слушаю, как ночь в тысячу разных голосов умоляет: «Помоги мне», и закрываю дверь. Прижимаюсь лбом к дереву и стою так, пока не забуду, зачем вообще подошел.

Я ложусь в кровать, и мне снится, как нечто расшнуровывает себя, выходит наружу, улыбается мне улыбкой моего отца и моей собственной и говорит: «Я горжусь тобой, сын». И сердце снова превращается в рыбу. Я просыпаюсь, в конце коридора Рут смеется над чем-то в своем телефоне, и этот смех наполняет дом, отодвигая канаву на десять футов, на двадцать. Но этого мало. Никогда... не будет достаточно.

Новые истории выходят каждый день

В телеграм https://t.me/bayki_reddit

И во ВКонтакте https://vk.com/bayki_reddit

Озвучки самых популярных историй слушай

На Рутубе https://rutube.ru/channel/60734040/

В ВК Видео https://vkvideo.ru/@bayki_reddit

В моём городе есть тропа, которая дарует чудеса. Я прошёлпо ней, чтобы моя сестра смогла излечиться от своей болезни

В нашем городке есть одна вещь, о которой не говорят — разве что шепотом. Она пролегает сквозь заросли за кладбищем, и она старше этого кладбища, старше самого города.

Мать рассказала мне о ней, когда я был еще пацаном, и это не звучало как легенда. Она говорила об этом так же буднично, как наказывала не бегать с кухонным ножом. Мы тогда чистили горох, солнце золотило оконные рамы, а по стеклу ползала муха цветом как машинное масло.

Она сказала: «В лесу Бэрроу есть тропа, с которой нельзя сходить, раз уж ступил. Зайдешь с пыльной стороны, выйдешь с другой — и станешь лучше или... исправишься. Люди называют это милосердием. Никакое это не милосердие. Это обмен. Слушай меня внимательно. Если когда-нибудь решишься пройти по ней, держись тропы и никогда не отвечай на крики о помощи. Тебя будут звать по имени. Будут говорить, что знают тебя. Попросят воды или руку помощи. Это будут дети. Или старики. Это будет твой родной человек. Если что-то решит зацепить тебя на крючок — Не отвечай».

«А что будет, если отвечу?» — спросил я.

«Не выйдешь, — отрезала она. — Останешься с ними. А тропа всё равно возьмет свою дань».

Тогда я ей не поверил, ну, не до конца. Но у нас в городе были мужики, которые когда-то ступили на эту тропу и вернулись с абсолютно седыми волосами и остекленевшими глазами. Я наблюдал за ними в закусочной: их яичница остывала, руки лежали неподвижно, будто они прислушивались к чему-то внутри себя. Люди, которые раньше орали до хрипоты на матчах, теперь говорили тихо и осторожно. Одним из них был Элай Крил, связист, который раньше любил закладывать за воротник за складом кормов. После тропы он завязал. Мне было семнадцать, когда я решился его спросить.

«Что вы там видели?» — спросил я его в закусочной.

Он посмотрел на меня так, как смотрят на пса, который лезет носом к дикобразу.

«Тебе нужно еще раз повторить правило?»

«Я его слышал».

«Ну так скажи».

«Не отвечать на крики. Держаться тропы».

Он кивнул.

«Значит, ты знаешь всё, что нужно».

«А это... работает?»

«Работает, — сказал он. —Я вернулся и без лишних слов завязал с бутылкой. Вот только в голове покоя нет. Эту тишину я купил, а у любой покупки есть своя цена

Помолчав, он добавил: «Если пойдешь, положи в рот камень. Что-то, что имеет вкус. Что-то, чего нет в том лесу. Чтобы было за что зацепиться, чтобы чувствовать реальность».

«А как вы справлялись с голосами?»

«Ты просишь меня вспомнить».

Он принялся возить вилкой по тарелке. Он не смотрел ни на дверь, ни в окно.

«Ты просто идешь. Смотришь только на колею, на змей, на крапиву. Узнаешь о себе что-то жуткое, но всё равно идешь».

Он пододвинул мне сложенную салфетку. Внутри лежал черный гладкий камешек, похожий на стекло.

«Я туда больше не сунусь, — сказал он. — Забирай».

«Я тоже не пойду», — ответил я и понял, что лгу.

«Тогда выброси его и забудь».

Снаружи улица дрожала от зноя, марево тянулось до самого склада, где хранили соль на зиму. А за ним — полоса леса. Если долго смотреть на эти деревья, начинает казаться, что они прислушиваются.

Моя сестра Рут была больна. Не той болезнью, про которую снимают кино. Это было что-то клеточное, тихое; сначала ушли волосы, потом румянец, потом силы. Лекарства помогали, потом помогали меньше, а потом перестали совсем. По ночам я слышал, как она кашляет, и знал, что мать в соседней комнате тоже не спит и слушает этот кашель, и мы оба прикидывали шансы и лгали себе о том, что говорят цифры.

«Мам, — сказал я тем вечером, — расскажи еще раз».

Она не смотрела на меня.

«Я рассказывала тебе в детстве».

«Расскажи сейчас».

Она долго сверлила меня взглядом, прежде чем заговорить.

«Тропа — это прямая линия, которая не остается прямой. Ты будешь идти и натыкаться на вещи, в которых нет смысла. Встретишь то, что уже встречал, или то, что встретишь потом. Это не память. И не пророчество. Это голод, принявший их облик. Будут крики. Не отвечай. Таково правило. Правило всегда одно. Всё остальное — это просто готовность немного умереть ради того, кого любишь».

Рут позвала из спальни. Голос у нее был не громче, чем у воробья в дымоходе.

«Кэл?»

«Я здесь», — отозвался я.

Я зашел, она улыбнулась, и я вспомнил, как она хохотала над какой-нибудь глупостью по телику, как этот смех наполнял весь дом, а теперь его не хватало даже на то, чтобы протолкнуться сквозь ее собственное горло. Я сел и рассказал ей про Элая и камешек.

«Ты ведь не пойдешь?» — спросила она.

«Не знаю».

«Пойдешь. Я тебя знаю».

«Вернусь к воскресному ужину», — сказал я.

«Ты хоть когда-нибудь говоришь правду?»

«Только когда она сама смотрит мне в глаза.».

Она всё равно рассмеялась. Я положил камешек в рот и почувствовал вкус холодного камня. Я бы ушел в лес прямо тогда, если бы в ее комнате была туда дверь.

В нашем городе есть люди, которые ходят так, будто к их лодыжкам привязан невидимый груз. Когда они садятся, эта невидимая веревка сворачивается под стулом. Когда спят — она обвивает их, как любовник, который не отпускает. Они не плачут. Груз не для этого. Он для того, чтобы они не ушли в лес среди ночи.

Я спустился к складу и нашел человека по имени Досс, который когда-то развозил соль, а теперь не возит ничего, кроме груза в своей голове Он стоял на погрузочной платформе, курил и смотрел на рельсы, по которым раз в неделю и по воскресеньям проходил поезд.

«Вы ходили там», — сказал я.

Он с отвращением отбросил сигарету.

«Вечно вы, детишки, выспрашиваете».

«Я не выспрашивал, — ответил я. — Я задал вопрос в воздух. Воздух ответил. Я могу пойти дальше, а могу постоять здесь и послушать, что он скажет».

Он улыбнулся, не разжимая губ.

«Дерзкий ты на язык».

«И камешек за ним имеется», — добавил я.

Он посмотрел на меня по-другому.

«Если пойдешь, не вздумай геройствовать. Храбрость — та же гордыня, а гордыня — это упрощение. Держись колеи. Не отвечай».

«Вы все это твердите», — сказал я.

«Твердим, потому что это не добрый совет, а мать его закон».

«Что вы там видели? — спросил я. — Расскажите хоть что-то ».

Он долго молчал. В нем будто что-то сдвинулось, словно земля провернулась под подошвами его сапог.

«Я видел свою мать. Она сидела в канаве с монтировкой в руке, вся блузка в крови. Она сказала: "Сынок, помоги мне, пожалуйста", — хотя она уже восемь лет как в могиле. Я видел свое имя, выложенное личинками на бревне. Видел оленя, который встал на задние ноги, расстегнул собственную шкуру и вышел из нее, как из одежды, и заговорил голосом моего школьного учителя. Да, вот это я видел.

«Вы спите по ночам?» — спросил я.

Он снова улыбнулся.

«Сплю как человек, который задолжал ночи кучу денег».

Вечером я пошел в церковь, просто не знал, куда еще податься. Я сел в третьем ряду, в зале не было никого, кроме старухи с псалтырем. Пастор подошел и сел рядом, не здороваясь, как сосед, с которым вместе смотришь на дождь.

«Твоя мать звонила мне», — сказал он.

Я промолчал.

«Я не могу запретить тебе идти, — продолжил он. — Могу только сказать, что тропа существует не по милости Божьей. Думаю, Господь допускает эти контракты с пустошью, чтобы люди знали цену вещам. Если заплатишь её — не забывай об этом. Не стань жестоким из-за той жестокости, на которую тебе придется пойти, чтобы получить желаемое».

«А если я ничего не получу?»

«Тогда ты всё равно станешь жестоким и злым, только вымещать это будет не на ком».

По дороге домой я прошел мимо опушки леса Бэрроу. От этих деревьев исходит странное ощущение. В воздухе стоит железный привкус, будто стоишь под высоковольтными проводами. Я услышал голос. Точнее, не голос. Звук, который мог бы стать голосом, если решишь придать ему смысл. Он позвал: «Кэл». Прошептал, как воспоминание умирающего.

Я никогда не заходил внутрь. Я пошел домой.

В ту ночь Рут спала, а мать — нет. Я стоял на кухне у открытого холодильника, позволяя холодному свету падать на меня, как в кабинке для исповеди. Камешек лежал на столешнице, черный, как смертный приговор. Я поднял его, положил в рот и почувствовал вкус принятого решения.

Я ушел до рассвета. Никому не сказал, потому что слова превращают в историю то, что историей быть не должно. Прошел мимо старой железнодорожной ветки, мимо склада и забора, где все ящики наглухо заварены. Дошел до деревьев, сделал несколько шагов вглубь, остановился и обернулся на город — так смотрят на свой дом перед окончательным переездом. Только тогда замечаешь все его изъяны.

Когда оказываешься у входа на Тропу Милосердия, ты сразу это понимаешь: земля там утрамбована так плотно, что не растет ничего, кроме терпения. Ни знака, ни ворот. По обе стороны тянутся канавы, достаточно глубокие, чтобы в них скрылся человек или теленок, и местами в низинах стоит черная стоячая вода. Ступаешь на нее — и мир сужается. Я прикусил камешек, чувствуя, как он стучит о зубы.

Первая миля была ни о чем. Помет, листья, птица, которая исчезала, стоило повернуть голову. Пахло старой ржавчиной. Тропа петляла между соснами и дубами, свет падал пятнами. Я не сводил глаз с колеи. Нельзя идти с поднятой головой. Обязательно посмотришь, обязательно увидишь, а если увидишь слишком много, решишь, что ты обязан чем-то помочь.

Первый голос прозвучал как кашель, а потом превратился в мольбу.

«Воды... — прохрипел он. — Пожалуйста».

Я не смотрел. Шел дальше.

Снова кашель, а потом имя.

«Анджела». А следом мое: «Кэл».

В зарослях за мной кто-то пошел в ногу. Скорость как у собаки, вес как у человека. В воздухе разлилась сладость. Сладость гнили. Существо вырвалось вперед, перебежало тропу — это был мужик в фланелевой рубашке, с половиной черепа, снесенной напрочь. Он посмотрел на меня и улыбнулся, зубы желтые, как кукуруза.

«Помоги», — сказал он.

«Не могу», — ответил я.

Он закашлялся-засмеялся и исчез.

Я прошел мимо бревна размером с грузовик, оно было полым, и из темноты внутри на меня смотрели глаза.

«Пожалуйста», — произнес голос. Детский голос, который тут же перестал быть детским.

«Я не могу тебе помочь», — сказал я.

«Трус», — бросил голос в спину.

Тропа то поднималась, то опускалась, и в одной низине я увидел следы какого-то тяжелого копытного. Раздвоенные, они уходили влево, где канава превращалась в болото. Я держался колеи. Тропа раздвоилась там, где никогда не раздваивалась, и я выбрал прямой путь, потому что Тропа Милосердия не ветвится. Я держался того, в чем был смысл. После этой развилки деревья подступили так близко, что я не мог развести руки, не коснувшись коры. Это был туннель. Я шел сквозь него, и что-то коснулось моего затылка, легко, как паутинка.

«Кэл», — позвал голос.

Голос моей матери.

Я замер. Не оборачиваясь.

Сказал: «Ты сама велела мне не отвечать».

Голос стал сухим, будто горло, из которого он исходил, провалилось внутрь.

«Помоги мне», — прошептал он.

Звук скребущих ногтей. Шорох платья.

Я сделал шаг. Еще один. Я продолжал идти, я взял голос матери в рот, разломил его, как хлеб для причастия, и проглотил вместе со вкусом камня.

Я вышел на поляну. Маленькую, круглую, усыпанную костями, белыми, как луна. Кости оленей, енотов, тонкие хрупкие решетки птичьих скелетов. Среди них лежал сапог, шнурки которого превратились в вьюнок, и бутылка с запиской внутри.

Бутылка была старой, с пузырьками воздуха, похожими на застывших насекомых. Я не сошел с тропы, чтобы поднять ее. Я и так видел текст. Там было написано: «Он не давал мне умереть. Он держал меня голодным и заставлял петь. Если видишь это — не останавливайся».

«Кто, — спросил я вслух, ни к кому не обращаясь, — держал тебя?»

В лесу кто-то рассмеялся. Совсем рядом. Смех двигался вместе со мной. Это не было смешно. Так смеётся нечто, нашедшее дорогу к твоему пожарищу.

В полдень стало холодно. Я видел, как дыхание вылетает изо рта, будто я под водой, и каждый выдох — как серебристый малек. Солнце было бледным, как молоко. Я шел.

На второй миле я перестал считать.

Тропа не прямая в том смысле, в каком пряма дорога. Она прямая, как мысли, когда изо всех сил стараешься о чем-то не думать. Она выбирается из ложбины в рощу дубов настолько старых, что их кора идет волнами. На этих деревьях висела обувь. Сотни пар. Они глухо стучали о стволы на ветру, который не доходил до земли. Всех размеров и возрастов. Детские пинетки, рабочие ботинки, красная туфля на шпильке. Язычки свисали и сочились влагой, будто обувь покормили. На некоторых были выжжены имена. Я прочитал одно. Там было мое имя.

Я уставился в землю.

Сказал: «Нет».

Из канавы слева раздался женский голос — такой слышишь в больничной палате ночью, когда медсестра ушла на перерыв.

«Я не могу его поднять, — сказала она. — Он слишком тяжелый. Пожалуйста, помогите».

Я шел, обувь шепталась, кожа скрипела. Шнурки сплелись в канаты, уходящие в кроны деревьев и исчезающие там. Я увидел там фигуру. Это был мужчина. Он сидел на развилке ветвей, как ребенок, который залез на дерево посмотреть на пожарные машины. Голый, если не считать ремня, худой как скелет. Улыбка святого и глаза голодного пса.

«Все они думали, что могут помочь, — сказал он. — Все думали, что они лучше или хуже других. В итоге — одно и то же. Ты — монета. Просто решаешь, какой стороной лечь».

«Кто ты такой?» — спросил я.

«Тот, кто ответил, — сказал он. — Не отвечай».

«Если ты знаешь правило, зачем тогда здороваешься?»

Он пожал плечами.

«Я не знаю правила. Я знаю его только для тебя».

Тропа прошла под ним, и я больше не поднимал глаз.

На опушке сада был ручей. Вода текла так, будто хранила секреты. Там, где тропа пересекала его, ручей углублялся в черную воронку, похожую на глазницу. Доски мостика были старыми, серыми и скользкими. Что-то внизу пустило большой круг, как тяжелая рыбина. Затем две маленькие ручки вцепились в доску, и над водой поднялась голова с волосами, блестящими как масло. Девочка. Она выплюнула воду и издала тот звук, который издают дети, когда слишком долго бежали.

«Пожалуйста», — сказала она.

Она открыла глаза, они были полны ила.

«Мой брат упал. Он прямо здесь. Хватай его. Скорее».

Я не видел в воде ничего, кроме черного отражения деревьев.

«Прости», — сказал я.

«Он прямо здесь! — вскрикнула она. — Его кроссовок!»

Кроссовок всплыл, как лист кувшинки, а в нем — ступня. Маленькая, синяя. Мне пришлось силой заставить себя смотреть на доски.

«Я не могу».

Девочка потянулась к моей ноге, но ее пальцы прошли сквозь воздух, будто я был дымом. Она была здесь не вся. Она прижалась лицом к доске, вгрызлась в нее, вырвала кусок гнилого дерева и выплюнула в ручей.

«Ты должен был мне помочь», — проговорила она сквозь щепки.

Я перешел. Когда доски кончились, я ступил на землю, словно вынырнул из кошмара, сердце билось как рыба в ведре.

На открытом пространстве за ручьем стояла разбитая лодка и ржавая машина с разбитыми стеклами. На капоте сидел человек. На нем был костюм, когда-то синий, и белая рубашка без пары пуговиц. На голове шляпа с пером кардинала в ленте. Он наблюдал за мной, не шевелясь.

«Скажешь что-нибудь?» — крикнул я.

Он медленно улыбнулся. От этого его щеки поднялись, как дрожжевое тесто.

«Заключил сделку? Заплатил уже?»

«Я не платил», — ответил я.

«Плата не всегда в монетах, — сказал он. — Иногда ты просто приносишь что-то домой, и оно продолжает тебя грызть». Он посмотрел мне за спину. «А иногда ты что-то оставляешь мне».

«Кто ты?»

«То, что остается на дне банки, — сказал он. — Иди дальше».

Он поднял руку, на ней не хватало пальцев. В пыли вокруг машины виднелись следы, похожие на отпечатки чего-то многоногого.

Я пошел.

К полудню свет стал тусклым и желтым, как старый жир. Лес давил, и под каждым моим шагом оказывалось что-то, что хотело схватить меня за ногу. Я перешагнул через железный капкан с взведенными челюстями, зубы острее пилы. Видел челюстную кость какого-то мелкого зверька, подвешенную к ветке на ленточке, вокруг засохли брызги крови, похожие на созвездия. Пахло уксусом и кислым дыханием.

Потом лес затих. Так затихает всё, когда в небе появляется ястреб. Я снова услышал свое имя, узнал этот голос, и мне показалось, что я сейчас умру.

«Кэл, — позвала Рут. — Я здесь».

Я остановился.

«Нет, тебя здесь нет».

«Есть, — сказала она. — Тут яма в земле, я упала. Не могу выбраться. Не бойся. Просто протяни руку. Только один раз».

Я зажмурился. Нащупал камень во рту. Прижал его языком — это было единственное холодное, что осталось в мире. Я сказал: «Если ты Рут, ты меня простишь, а если нет — я не вступлю в твой хор». Я открыл глаза и пошел дальше. Я рыдал в этом лесу как последний дурак, а голос хохотал смехом моей младшей сестры, и это был самый страшный звук, что я слышал в жизни.

В сумерках я вышел к озеру. Тропа шла по правому берегу, узкая, как лезвие ножа. В воде были видны мальки, но не такие, как обычные рыбы. У них вместо плавников были крохотные ручки. Они махали ими. Деревья на берегу — черные ели — склонились, будто нашептывали секрет. На поверхности озера, как отражение луны, всплыло длинное гнилое лицо. Оно подплыло к берегу и замерло, как существо, которое долго ползло, чтобы сдохнуть. Оно открыло рот и заговорило четырьмя разными голосами по очереди. Мужчина. Женщина. Мальчик. Старик, чьи слова булькали.

«Я понесу это, — сказало оно. — Отдай мне. Отдай свою боль. Я заберу её в себя. Это моя работа».

«Какова цена?» — спросил я.

Оно рассмеялось.

«Цену платят те, кто отвечает. Тебе нужно только идти».

«Кто они? — спросил я. — Те, что в канавах».

«Твои тени, — ответило оно. — Твои святые. Твои добрые ангелы, которые постоянно оступаются. Всё, что хочет жить, протянет руку, и если ты ее возьмешь — ты просто животное. Здесь ты и узнаешь, есть ли в тебе что-то еще». Оно слишком долго смотрело на меня, и его губа сползла вниз, как перебродивший фрукт. «Или нет».

Я ничего не сказал. Я пошел дальше. Я чувствовал, как оно смотрит мне в спину. Через какое-то время чувство исчезло.

Ночь на Тропе Милосердия — это мысль, о которой не думаешь, пока не придет время. Она опустилась на деревья, но тропа осталась видимой, как женщина в белом платье, идущая по холму. Крики в канавах не смолкали. Они никогда не смолкают. Просто становятся тихими и неутомимыми, как вода под льдом. «Помоги мне, — говорили они. — Дай руку. Пожалуйста. Пожалуйста». Это продолжалось, пока слова не потеряли смысл, а потом обрели его снова, став чем-то естественным, вроде дождя. Уснуть я не мог. Когда я прислонился спиной к дереву и немного сполз, чтобы дать отдых ногам, я почувствовал, как кора пульсирует, словно сердце — медленно, терпеливо, древнее любого сердца, что я знал. Я встал. Пошел дальше. Держал камень во рту и руку на ноже у пояса, хотя знал, что убьет меня здесь вовсе не то, что можно зарезать.

Под одной косой елью была фигура, которую я не мог не заметить. Я не сошел с тропы. Присел, наклонился и посмотрел сбоку. Это был мужской костюм на вешалке, как из химчистки. Внутри — только темнота. На лацкане вышита бирка. На ней было написано: КЭЛ.

Костюм был пуст, и от этой пустоты пахло жженым сахаром. Рукава висели аккуратно. Манжеты чистые. Ниточки на пуговицах были обтрепаны, будто костюм сам себя ковырял.

«Примерь меня», — сказало что-то.

«На мне уже надет я сам, — ответил я. — Придется обойтись».

В лесу снова послышался смех. На этот раз ближе.

«Думаешь, ты особенный? — спросило оно. — Вы все так думаете, когда проходите здесь».

Я не ответил. Я шел.

На второй день я дошел до длинного низкого холма, изрытого дырами. Это были не норы зверей. Слишком круглые, слишком похожие на колодцы. Тропа шла вдоль подножия. В дырах были зубы. Не костяные, нет. Просто кто-то вылепил из мягкой красной земли кольца бугорков, похожих на десны. Дыры были ртами. И когда я шел мимо, они заговорили.

«Кэл, — сказал один рот голосом учителя. — Тебе всегда нужно было рассказывать себе сказки, чтобы жить. Расскажи, чем это кончится».

«Не сегодня», — буркнул я.

Заговорил другой рот. «Я твой отец, — сказал он. — Я лежу под грузовиком во дворе. Тебе шестнадцать. Ты подашь мне не тот ключ, а я скажу: "Он подойдет, если ты не трус". И тебе придется прямо тогда решать, быть как я или нет».

«Ты не мой отец».

Еще один рот произнес: «Сделаешь шаг с тропы — и я перестану быть ртом и стану тем, что тебя сожрет».

Я шел вперед.

Они начали петь — низко, уродливо, на языке, для которого, кажется, никогда не существовало книг. От этого пения дрожала земля, пряжка моего ремня дребезжала в такт, а крупинки слюды в почве трепетали, как светляки. От этой песни ломило зубы. И сквозь нее я услышал звук, который не был песней. Всхлип. Я почти остановился. Пришлось заставлять ноги двигаться — по-стариковски, через силу.

«Помоги мне», — всхлипывал кто-кто.

«И мне, — вторил другой. — Помоги. Помоги».

Потом они затихли, будто проповедник поднял руку. Голос прозвучал ясно. Это снова была Рут, и в то же время не она. Ей было восемь лет, и у нее не хватало передних зубов. «Кэл, — сказала она. — Не сердись. Я уронила твой нож в ручей. Не говори маме».

«Я не приду».

«Я вижу твои ноги, — сказала она из канавы. — Вижу твои сапоги. Ты не уйдешь от меня».

Я стоял на тропе, дыхание сбилось, в голове — кавардак. «Ты не она», — выдавил я наконец. Вынул камешек ровно на столько, чтобы сплюнуть, и засунул обратно. Без него во рту была бы просто слюна, а слюна против голода — ничто.

Когда песня ртов закончилась, воздух стал гулким, как внутри колокола.

Не знаю, когда я вырубился, но я уснул. Проснулся стоя, рука на ветке, большой палец попал в трещину, из которой текла кровь, будто кора — это кожа. Она испачкала меня. Ладонь выглядела так, будто ее поцеловали.

«Ты почти прошел», — позвал кто-то.

Часть-2

Новые истории выходят каждый день

В телеграм https://t.me/bayki_reddit

И во ВКонтакте https://vk.com/bayki_reddit

Озвучки самых популярных историй слушай

На Рутубе https://rutube.ru/channel/60734040/

В ВК Видео https://vkvideo.ru/@bayki_reddit