Светильник из старого фотоаппарата

Светильник из старого советского фотоаппарата Сокол.

Очень банально конечно, но был фотоаппарат сломанный, чего винтажной вещи пропадать

Основание-штурвал от швейной машинки Zinger. Регулировка яркости.

#loftello

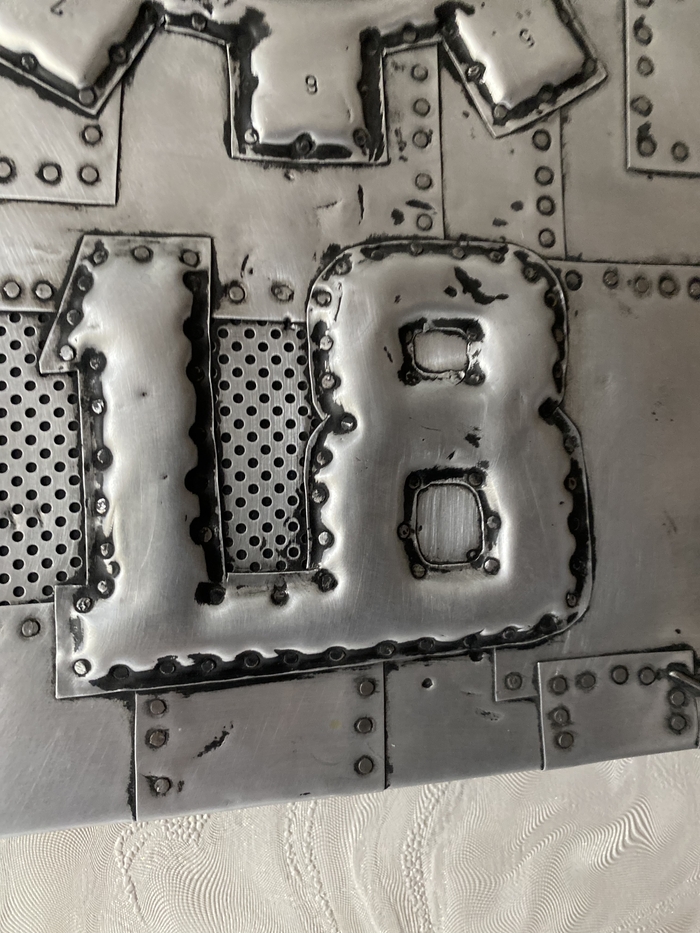

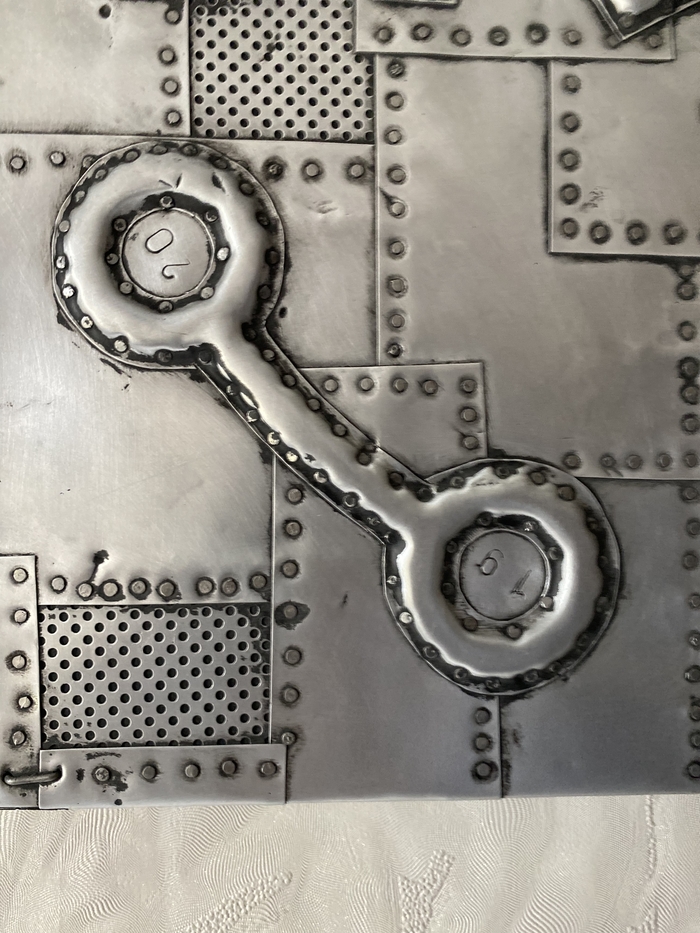

110 сумка стимпанк

Готова 110 сумка в стиле стимпанк. Это большой портфель. Размеры - 40 х 27 х 12 см, 2 отделения, 5 карманов. Кожа не слишком толстая - легкий получился.

Пришлось снова много и вдумчиво шить.))) Поедет в Донецк к увлеченному человеку. Надеюсь на его паровом дирижабле она послужит долго!

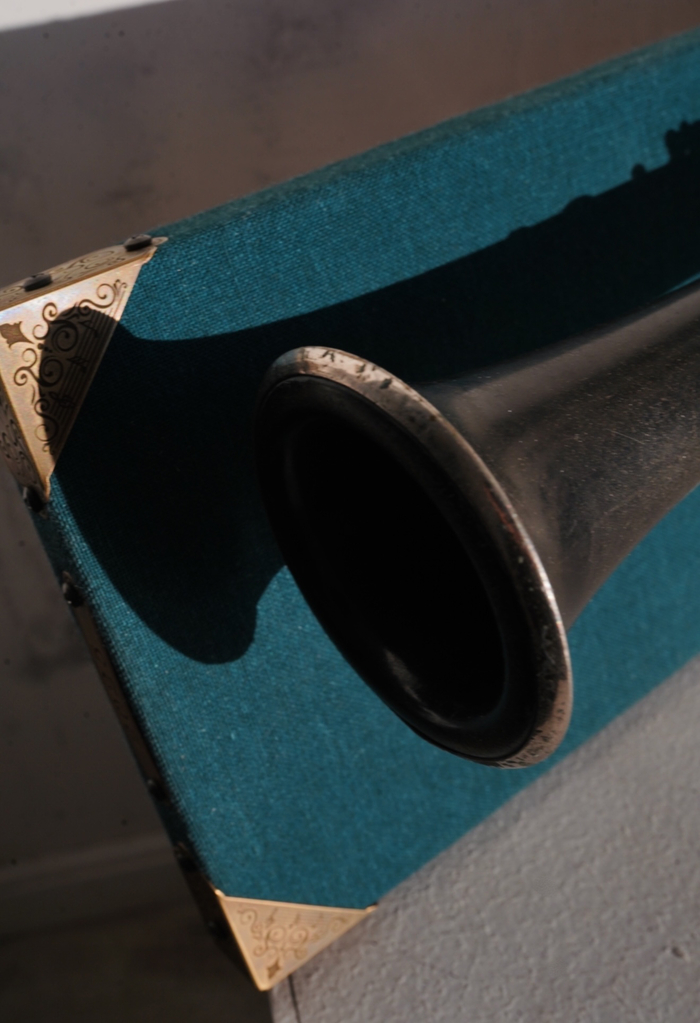

Мушкет из кларнета

Вторая жизнь сломанного кларнета

Clarus от латинского означает «ясный» звук, от этого слова произошло название кларнет.

Основа щит из ясеня. Бархатная мебельная ткань натянута задней стороной наружу и таким образом напоминает сукно бильярдного стола.

Рукоять переточеная из рукояти от зажигалки пистолета.

Спусковая скоба(защита курка) сделана из обрезанной чайной ложки.

И разумеется старый, убитый кларнет из СССР.

В общем получилось как-то так.

Отрывок из книги и кадры

- Знаю, о чем ты думаешь сейчас, мой друг. О сумеречных землях без солнца и населяющих их людях, пронизанных тьмой в умах и сердцах. О дикарях, неспособных к красоте и созиданию, и потому прозябающих в нищете и убожестве. Но забудь это. Это мы, Азраэ, сделали их такими, отнимая все, что могло представлять пользу и ценность.Положись на свою интуицию. Мы с Тири проверим пару свежих зацепок, твоя задача осмотреться. Научись ориентироваться и не привлекать внимания. В следующий раз нам может потребоваться твоя помощь.

Кай ответил кивком. У него не было выбора, кроме как научиться скрываться.

- Ты должен сам в это верить. - продолжил Закир. Ты человек, а не чудовище, с которого вот-вот сорвут маску. Это не даст тебе выйти из роли. Уж я знаю, о чем говорю.

«Не так-то просто» - подумал Кай. «Учитывая, что каждый шаг напоминает мне, кем я стал». Но, все равно, еще раз кивнул в знак понимания и благодарности.

• steampunk skull •

Обработанные черепа, покрытые уф смолой. Внутрь залиты шестерёнки и детали из часов.

На работу с каждым уходило в среднем 4-6ч, не считая обвязок и т.д.

(ВСЕ ЖИВОТНЫЕ БЫЛИ КУПЛЕНЫ У ОХОТНИКА/ВЕТЕРИНАРА)

Пиратская бутылка рома из алюминиевой кастрюли

Бутылка колумбийского белого рома отдельная металом из алюминиевой кастрюли.

Бутылка полная и в процессе отделки не вскрывалась.

Сундук из сосновых реек, металические элементы покрыты искусственной ржавчиной.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

#loftello