Человек и церковь

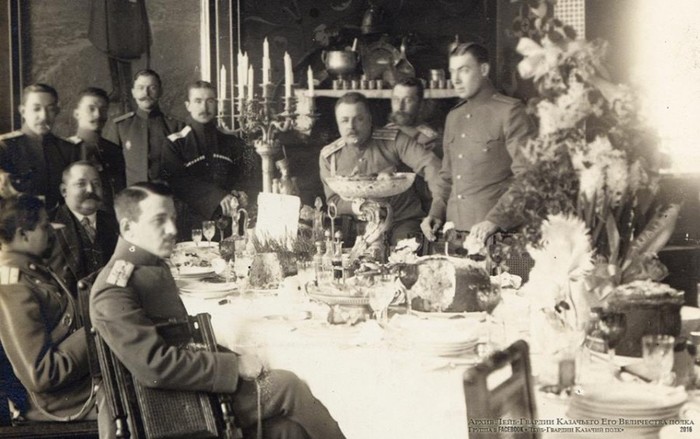

Н. В. Неврев «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие» (1866)

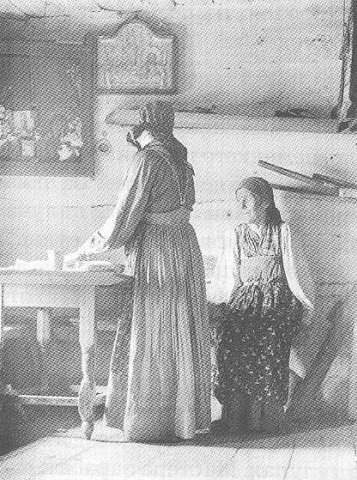

Сегодняшний пост о дореволюционных нравах будет посвящён отношению россиян к церкви, а оно было по многим причинам неоднозначным. Уточню, что речь пойдет о церкви как организации, без оценки религиозных взглядов или духовности населения. Разумеется, были истинно верующие люди, и те, кто религиозностью не отличался, но соблюдал все ритуалы как дань традиции или для поддержания образа порядочного человека. Были и атеисты, но последние обычно не говорили о своих взглядах открыто. Но, так или иначе, иметь дело с церковью приходилось всем.

Духовенство, как и сейчас делилось на черное и белое. С черным миряне пересекались реже, с белым постоянно, поэтому о нем поговорим подробнее. «Личный состав» церковного прихода включал в себя священнослужителей и церковнослужителей. К первым относились священник (иерей) и дьякон. Они имели сан, а для его получения должны были закончить семинарию. Ко вторым относились псаломщик, в народе именуемый дьячком, пономарь, звонивший в колокола и читавший молитвы, а также просвирня, выпекавшая просфоры. Они не имели сана, и им было достаточно окончить духовное училище. Просвирней часто становилась жена или вдова кого-то из вышеперечисленных лиц. Обычно в храме был один священник – настоятель, но в крупных храмах их могло быть несколько. Иногда среди них был внештатный «ранний батюшка» (он служил утром), как правило, из числа пожилых священников, оставивших свое место службы, или уступивший первенство более молодому. Священник, отвечавший сразу за несколько приходов, назывался благочинным. Ещё одно немаловажное лицо – церковный староста, выбиравшийся из числа прихожан и не относившийся к духовному сословию. Он мог отвечать за хозяйственную деятельность, следить за приобретением всего необходимого для церковных нужд, организовать сбор пожертвований на ремонт здания церкви и т.д. Помимо прочего священникам приходилось выполнять поручения, не связанные с вопросами веры. Например, их могли попросить предоставить данные о приходе или конкретном прихожанине, так как считалось, что местный батюшка лучше знает свою паству, чем чиновники. Батюшек привлекали к агитации, например, чтобы убедить сельских жителей делать прививки от оспы.

Характерной особенностью духовенства была его фактическая кастовость. Чтобы дети священника числились лицами духовного звания и имели соответствующие сословные привилегии, они должны были учиться в духовном училище – низшем духовном учебном заведении. Учебный курс состоял из четырех классов, двух одногодичных и двух двухгодичных. Средним учебным заведением была семинария. Обучение было бесплатным и длилось шесть лет. Но стоит отметить, что в данном случае была «игра в одни ворота». Дети священников традиционно получали образование в семинарии, но далеко не каждый семинарист действительно планировал стать священником. Многих привлекала возможность бесплатно получить хорошее образование, ведь далеко не каждая семья могла платить за гимназию. Для того, чтобы получить сан, выпускник должен был жениться, и избранницей обычно становилась девица так же духовного звания. Если попадья умирала, жениться повторно батюшка не имел право. В результате многие служители культа оказывались друг другу родственниками. Ситуация, когда пожилого батюшку сменял на посту, например, его молодой зять, была типична. При этом батюшки часто оказывались с паствой не на такой уж короткой ноге, особенно в сельской местности, потому что с одной стороны образованному человеку иногда было не интересно общаться с малограмотными крестьянами, с другой накладывали отпечаток довольно непростые религиозно-финансовые отношения.

В. Г. Перов "Проповедь в селе"

Традиционно священники не получали фиксированной зарплаты, а должны были зарабатывать сами, и способов это сделать было несколько. Первый – сбор пожертвований, второй – плата за требы, например, крещение, венчание, отпевание, третий – индивидуальная хозяйственная деятельность, не имеющая прямого отношения к религии, и на неё часто не оставалось времени. Например, священнику могли выделить участок земли для сельскохозяйственных работ, и его обычно сдавали в аренду. Некоторые приходы, чтобы заработать, строили доходные дома. Все это приводило к тому, что люди, ходившие по домам и собиравшие подаяния, подрывали тем самым свой авторитет. Обиженные священники могли отыграться на обидчиках (и не только на них), если возникала необходимость в требах. Примечательный эпизод есть в «Записках сельского священника» А. И. Розанова. «Однажды вечером приходит ко мне дьякон и говорит: “N. N. собирается женить сына. Он богатый, но скряга страшная. Ныне осенью я собирал хлебом, он вынес мне всего только полрешетца; на праздник никогда и закусить не попросит, и рюмочки водочки не поднесет. Я пригрозил ему. С него надобно взять побольше, чем с других; теперь только и прижать его, чтобы он помнил”.

— Сколько дают у вас за свадьбы?

— Бедный дает рубль, а богатый три; а с N. N. возьмем шесть.

— Так не годится. Мы положим со всех поровну, в роде таксы, среднее число — 2 рубля. Это вот почему: бедный не дает и не даст никогда ничего, — за это мы ему рубль прибавим. Богатый даёт и даст всегда, — за это мы ему рубль убавим. А накладывать на N. N. против других 3 рубля — это бессовестно, я этого не сделаю.

— Так вы хотите и с N. N. взять только 2 рубля? Я не пойду и венчать, не пойдут и дьячки.

— Как знаете.

Дня через два приходят ко мне дьякон, дьячок и пономарь и говорят, что N. N. за свадьбу даёт уже 4 рубля, но что они просят 6, и чтобы я не уступал ни копейки. “Вы одни, — говорят они, — и изо всего дохода берете половину: что нам троим, то вы берете одни. Вас всего двое, а нас с жёнами и детьми — 18 человек. Вы — наш отец, должны заботиться и о нас и о наших детях. N. N. десять ведёр вина купит непременно, — пропьёт в десять раз больше того, чем мы просим. Кто заботится о нас? Никто, хоть сдохни с голоду. Стало быть: что можем сорвать, то и наше. Вот и Z. хочет тоже сына женить. С него уж больше 1 рубля не возьмешь. Из этого рубля полтинник возьмёте вы, а полтинник на нас — 18 человек. Нет, уж как хотите, а мы готовы кланяться вам в ноги, пожалейте нас, не уступайте”. <…>

В это время вошёл N. N. и, ни слова не говоря, упал на колени и стал умолять взять 4 рубля за свадьбу. Насилу я уговорил его встать. Долго причт мой торговался с мужиком. Мне насилу удалось, наконец, уговорить их, чтобы одни убавили рубль, а другой прибавил рубль. Таким образом дело уладилось на 5-ти рублях». Некоторые церковнослужители брали отдельную плату за внесение соответствующей записи. Священник проводил само таинство венчания, а метрическими данными занимался пономарь, и таким образом каждый из них решал вопрос оплаты на своё усмотрение. А. И. Розанов описывает и более предприимчивого священника. Тот желающих венчаться заставлял несколько дней отработать в его внушительном хозяйстве. С другой стороны толковый батюшка мог не только завоевать доверие прихожан, но и сделать действительно много полезного.

И. М. Прянишникова «Шутники»

Часто священников приглашали на освещение новых построек, объявление о помолвке, именины. При этом приглашали не только истинно верующие. Для некоторых демонстрация набожности было своего рода правилом хорошего тона. За подобное лицемерие нередко критиковали купцов, которые то звали попов по любому поводу, то как ни в чем ни бывало обманывали доверчивых покупателей, ведь «не обманешь – ни продашь». Подобному несоответствию посвящена известная картина И. М. Прянишникова «Шутники». Торговые ряды украшены иконой, а купцы и приказчики совсем не по-христиански издеваются над бедным подвыпившим чиновником. Двойные стандарты привели к забавной традиции. Считалось неприличным продавать иконы и церковную утварь, поэтому её «меняли на деньги». Заходил покупатель в лавку и спрашивал не сколько стоит икона, а на что её меняют. Потом ещё и торговались. Словосочетание «божеская цена» в этом случае приобретало особый смысл.

Некоторых батюшек прихожане любили и уважали, некоторых недолюбливали. Но была в церкви организация, которую ненавидели и пастыри, и паства. Консистории при архиерее – ведомства, которые занимались разбором разного рода тяжб. В них заседали чиновники в рясах, из числа черного духовенства. Корыстолюбие их было притчей во языцех. Ходил даже анекдот. Мимо консистории идет нищий, заглядывает в открытое окно и просит подать на пропитание. А ему отвечают: да это же консистория, тут не дают, тут берут! Из воспоминаний жителя Ярославля С. В. Дмитриева: «В консисторию без взятки не ходи ни духовное, ни штатское лицо! Даже противно и стыдно становилось за людей, чиновников консистории, до чего они измельчали в своём взяточничестве, вернее лихоимстве! Когда, например, я усыновлял своих ребят, незадолго перед первой мировой войной, то понадобилась мне справка из консистории о крещении детей, так как церковные книги (метрические) сдавались ежегодно в консисторию, куда я и явился за справкой. Ходил я раза три-четыре, наконец мне один знакомый семинарист Михайловский сказал: “Да ты, Сергей Васильевич, дай чиновнику-то рублишко, вот и вся недолга, а то в наше божественное учреждение проходишь…” Я так и сделал. Чиновник, взявший «рублишко», предложил мне тут же сесть, сейчас же достал книгу, списал с неё что требовалось, сбегал поставить печать и “с почтением” вручил мне нужную справку».

Самые крупные взятки вымогались за возможность вступить в брак и тем более развестись. Священников тоже периодически вызывали на ковер, и общение с чиновниками в рясах им тоже во всех смыслах дорогого стоило.

В. Г. Перов "Чаепитие в Мытищах"

Пример разбираемой консисторией жалобы: некий гражданин жалуется, что священник не хочет венчать его сына, потому что считает того психически не здоровым. В 1906 году епископу Калужскому и Боровскому Вениамину пришло письмо от некого Фрола Титова Сорокина: «Имея у себя совершеннолетнего сына Адриана и не имея в доме своем кроме больной и престарелой жены работницы, я вздумал в нынешний мясоед женить сына, для чего и сосватал ему невесту крестьянскую девицу Татьяну, о чём и уведомил своего приходского священника о. Александра Воронцова. Но священник мне объявил, что венчать моего Адриана не будет потому что будто бы он идиот. Я, находя такой отказ не основательным по следующим основаниям: 1. Не имея никаких причин, указанных в законе Гражданском т. 10, часть 1, ст. от 1-ой до 25-ой о союзе брачном, а также и всем и каждому, как на нашей улице так и на соседней с ней известно, что сын мой Адриан здоров и все работы свойственно по возрасту исполняет, как и другие в его возрасте и 2. что сын мой в минувшем 1905 году призывался к отбытию воинской повинности и по освидетельствовании в присутствии был как льготный 1-го разряда зачислен в ратники ополчения о чём и выдано ему свидетельство за № 1435-м, следовательно из всего ясно, что сын мой не идиот, а иначе он не был бы принят в ополчение, да и не мог бы работать, а если по мнению о. Воронцова не так развит сравнительно с другими, то это не есть законной причины к отказу повенчать его. Представляя при сём Вашему Преосвещенству по видимости его свидетельство, выданное из рекрутского присутствия, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Преосвещенство сделать свое Архипастырское распоряжение нашему причту о повенчании моего сына Адриана как не имеющего тому указанных в законе Гражданском препятствий. Свидетельство прошу мне возвратить». Дело передали в консисторию, и священник объяснил свою позицию так: : «Сын крестьянина Титова, он же Сорокин, Адриан был известен мне лишь только на исповеди, причем у меня составилось мнение о нём, как о человеке слабоумном. В настоящем году, когда отец его Фрол вздумал женить своего сына Адриана, я, чтобы проверить сложившиеся у меня о нём убеждения, просил прислать означенного Адриана для испытаний. Фрол прислал сына, и в разговоре с ним оказалось, что молитв он не знает ни одной и на все мои вопросы давал ответы неудовлетворительные, так например: на мой вопрос: у кого больше денег, если у меня 80 копеек, а у него 1 рубль, он ответил: “у вас всегда больше денег”; на вопрос, сколько у него на руках пальцев, он ответил: “много”, а сколько именно, сказать не мог и кроме того не мог отличить правой руки от левой и т. д. Ввиду такой умственной неразвитости и незнания же молитв я, несмотря на его работоспособность и зачислении его, Адриана в ратники ополчения (где однако сбора он ещё не отбывал), отказал Фролу в повенчании в настоящем мясоеде сына его Адриана, а предложил ему 1. поучить сына молитвам, 2. дождаться учебного сбора, когда бы выяснилась вполне способность его к службе и 3. заставлять его возможно чаще вращаться в кругу людей, через что он может развиться, так как до сего времени он избегал людского общества». Свадьбу в итоге разрешили.

Часть информации взята тут:

Розанов А. И. "Записки сельскаго священника"

Митрофанов Алексей "Повседневная жизнь русского провинциального города в XIX веке. Пореформенный период"

Федосюк Ю. "Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX век"

Бокова В. М. "Повседневная жизнь москвы в xix веке"

Другие мои многочисленные посты о быте и нравах Российской империи:

квартирный вопрос и устройство домов

Приметы милой старины. О дореволюционной мебели и особенностях интерьера

О туалетах, ванных и дворниках. Коммунальный "рай" до революции

Квартирный вопрос до революции. Как снимали жилье

(Не) спокойной ночи. На чем и в чем спали в дореволюционной России

Мытая и не мытая дореволюционная Россия. Еще немного о гигиене

Мытая и не мытая. Как стирали в дореволюционной России

И снова бытовые зарисовки. "Туалетная" история Российской империи

Жилищный вопрос до революции. Что расскажут картины

транспорт и путешествия

Дорожные радости и печали 19 века. Как это было до поездов

К нам приехал, к нам приехал… Об иностранцах в Российской империи

Наши за границей. Как путешествовали до революции

Железнодорожная романтика до революции

Эх, прокачу. На чем ездили до революции

криминальная Россия

О казнях и пытках в Российской империи

Преступление и наказание. Тюрьма и каторга в Российской империи

Легко ли отделался Раскольников? Преступления и наказания в дореволюционной России

Немного о ворах и мошенниках до революции

О нищих Российской империи. "Жалкий" бизнес

брак, отношения, интимная жизнь

О дореволюционных знакомствах и ухаживаниях

Про это до революции. Добрачная жизнь мужчин

Свадьбы крестьянские, купеческие, дворянские. Как женились до революции

О нетрадиционных пристрастиях до революции

Долг платежом красен. А как было с супружеским до революции?

Немного о дореволюционном целомудрии

Брак по любви к деньгам. О приданом и бесприданницах до революции

Первый парень на деревне и в городе. Какие мужчины считались до революции красивыми

Страшно красивые. О женской привлекательности до революции

Если тема бюста не раскрыта. Как увеличивали его раньше?

Немного о женской гигиене 19 века и "красных днях календаря"

Как боролись с "аистом" в 19 веке

Когда брак бракованный. Можно ли было развестись в дореволюционной России

детство

Как рожали и ухаживали за детьми до революции

Дореволюционное детство. Любимые игрушки и книжки

Немного об учебе до революции. Чему учили в школе

О трудностях дореволюционного детства

Как рожали и ухаживали за детьми до революции

еда

Как готовили в Российской империи. Продолжение вкусной темы

Где откушать в царской России? Немного о дореволюционном общепите

Как в России хранили еду до появления холодильников

Продолжение вкусной темы. Что ели в дореволюционной России

проституция и не только

Еще немного о продажной любви до революции. Во всех смыслах дорогие женщины

Немного о картине и продажной любви

другое

Из жизни дореволюционной прислуги

Как лечили, чем болели и от чего умирали в Российской империи

Девушка? Женщина? Старушка? Об отношении к возрасту до революции

О дореволюционных дачах и дачниках

"Презренные" кумиры и дореволюционный "шоу-бизнес"

Какими были татуировки 18-19 века

Немного о дореволюционном шоппинге

Немного о гражданском оружии до революции

Как лечили зубы в 19 веке? От протезов до брекетов

Праздник к нам приходит. Чудесные дореволюционные открытки и их создатели

О дореволюционных похоронах и чернушном советском юморе

Курить НЕ воспрещается. Про дореволюционных курильщиков

Балы, маскарады, рестораны. Как развлекались до революции?

Легко ли быть должником в Российской империи?

Интересная реклама и дореволюционный маркетинг