Оригинал от NASA

здесь. В

переводе рассмотрены физико-химические свойства Титана с точки зрения возможности возникновения на нём метаногенных форм жизни.

Введение

В настоящее время поиск жизни на других планетах неразрывно связан с поиском на них воды. Вода является необходимым компонентом для протекания целого ряда процессов и явлений, поддерживающих жизнь на Земле, включая круговорот воды в природе и привычную нам биохимию углерода в жидкой водной среде. Мы принимаем эти факторы как данность, связывая их развитие с появлением жидкой воды. Роль воды как универсального растворителя тесно связана с её химическими и физическими свойствами. Рассматривая другие жидкости как основу жизни, нужно учитывать их физико-химические свойства с точки зрения удовлетворения потребностей жизни.

Титан — единственное небесное тело, на котором доказано существование жидкости — метана и этана — на поверхности. Будучи самым крупным спутником Сатурна, Титан достаточно мал по сравнению с Землёй: сила тяжести на нём составляет примерно 1/7 земной. Атмосферное давление на поверхности Титана в 1.5 раза превышает земное, а средняя её температура — 95 К. В атмосфере преобладает азот (95%), метан (5%) и водород (0.1%), также в ней присутствуют следы сложных органических соединений. В нижних слоях атмосферы Титана наблюдается активная циркуляция жидкого метана с сезонным образованием облаков и выпадением осадков. Титан находится на синхронной орбите около Сатурна с периодом обращения 16 дней (цикл смены дня и ночи). Наклон оси вращения Сатурна в ~27˝ обеспечивает смену сезонов в северном и южном полушариях Титана с циклом в 30 лет.

Нижние слои атмосферы Титана слишком плотны, чтобы реагировать на 16-дневный цикл, однако их изменения в течение 30-летнего цикла достаточно заметны. Летом плотные облака скапливаются в полярных регионах Титана, где и происходит множество фотохимических реакций. Диссоциация атмосферного азота и метана приводит к появлению в верхних слоях атмосферы Титана дымки из органических молекул, часть которых оседает на поверхность. Одним из основных продуктов фотохимических реакция является этан, собирающийся на поверхности и смешивающийся с метаном. Образующиеся на Титане углеводородные озёра достигают ~1000 км в диаметре. Увлажнение почвы Титана метаном и этаном было доказано посадочным зондом “Гюйгенс”.

Можем ли мы предполагать, что в условиях Титана жизнь зародилась на основе жидких углеводородов? Цель этой статьи — попытаться охарактеризовать Титан как возможную колыбель жизни, рассматривая свойства углеводородной среды обитания, биохимию углерода в ней и экосистемы, которые образоваться на её основе.

Среда обитания

Возможность возникновения жизни в среде определяется физико-химическими взаимодействиями жидкостей (воды в случае Земли) и присутствием в ней твёрдых частиц. Солнечный свет, вулканизм и другие физические процессы создают важнейшие условия для жизни на Земле, такие как наличие:

1. Источников химической или световой энергии

2. Питательных веществ

3. Жидкой среды обитания

4. Круговорота жидкости, обеспечивающего транспорт питательных веществ и отходов

Есть ли такие условия на Титане?

Источники энергии

Возможность существования на Титане химических источников энергии достаточно хорошо изучена. Доказано, что органические продукты фотохимических реакций в атмосфере Титана способны выделять энергию при взаимодействии с атмосферным водородом.

Гидрирование этина (ацетилена) — наиболее эффективная реакция, высвобождающая 334 кДж энергии на моль C2H2, что сравнимо с энергией, необходимой для запуска роста метаногенов на Земле (40 кДж), или с реакцией метана и кислорода, в результате которой высвобождается ~900 кДж/моль. Реакции, представленные в таблице — экзотермические, однако в условиях Титана они кинетически ингибируемы [kinetically inhibited], что идеально с точки зрения биологии. Так, например, в земных условиях реакция O2 и CH4 кинетически ингибируема, но метанотрофы, катализируя реакцию, получают в результате её протекания энергию.

Если окислительно-восстановительные пары (например, C2H2, 3H2) образуются в атмосфере, широко распространены на Титане и легко растворимы в жидком этане и метане, можно считать, что фотосинтез предполагаемой жизни не требуется. Тем не менее, весьма интересно рассмотреть возможность его протекания. Модели распределения света в атмосфере Титана и прямые измерения уровня освещённости спускаемым аппаратом “Гюйгенс” дают нам весьма полное представление о проникновении солнечного света к поверхности через атмосферу. Из-за удалённости Титана от Солнца (10 а.е) и плотной дымки в атмосфере, максимальная освещённость на его поверхности не превышает 0.1% земной. Тем не менее, эти условия более чем подходят для фотосинтеза, который в земных условиях продолжается даже при ограничении солнечного потока в 106 раз по сравнению с солнечным полднем. Таким образом, фотосинтез на поверхности Титана возможен при условии использования схожих с земными пигментов. Стоит отметить, что даже учитывая все вышеперечисленные факторы, количество энергии, получаемой поверхностью Титана от Солнца на порядки превосходит ту, что можно получить в результате химических реакций. Поэтому биосфере Титана было бы наиболее эффективно потреблять солнечную энергию напрямую. На Земле в процессе фотосинтеза используются преимущественно CO2 и H2O, в то время как на Титане их место мог занять CH4, а побочным продуктом реакции был бы H2.

Питательные вещества

Органические вещества, включая азотсодержащие, встречаются на Титане достаточно часто. Таким образом, углерод, водород и азот присутствуют во множестве соединений. На поверхности Титана есть водяной лёд, но никаких других соединений с кислородом пока найти не удалось. Из-за этого предполагаемая жизнь на Титане может иметь весьма ограниченный набор элементов, используемых в качестве питательных веществ, по сравнению с земной жизнью.

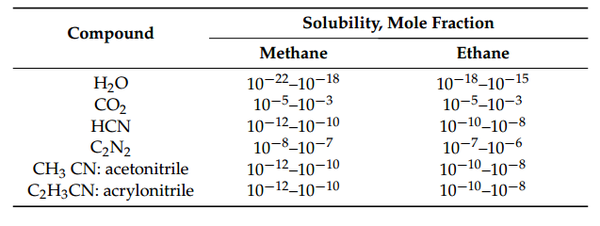

Скудный набор питательных веществ может отразиться на уровне развития форм жизни. В таблице ниже представлены легкорастворимые в метане и этане органические соединения, присутствующие на Титане.

Наиболее серьёзной проблемой, с которой может столкнуться жизнь на Титане, является доступ к неорганическим элементам (Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, S, Ca, Na, K и т.д.), которые растворимы в воде. Особый интерес представляет использование металлов как основных компонентов ферментов. В такой ситуации возможными представляются два подхода:

1. Сниженное (по сравнению с земным) использование [conservative use] труднодоступных элементов

2. Использование H2O как заместителя названных неорганических веществ

Биогеохимический цикл фосфора в биосфере Земли — пример использования труднодоступного вещества, которого нет в готовом для потребления виде и которое не входит в естественный круговорот веществ. Что-то похожее может происходить и на Титане для неорганических химических элементов. Возможными источниками подобных веществ могут быть метеорные потоки и кометы. Стоит отметить, что именно таким образом на Титане поддерживается уровень CO, CO2 и H2O в атмосфере. Таким образом, небольшой, однако достаточный для форм жизни поток неорганических веществ попадает вместе с органической дымкой на поверхность, где может быть переработан и использован.

Альтернативой описанному выше может быть полный отказ форм жизни от использования неорганических элементов в принципе. Если жизни на Титане не требуется фотосинтез и у неё нет необходимости в фиксации азота из N2 (свободный азот присутствует в органических веществах, синтезированных в ходе фотохимических реакций), то две основных причины, из-за которых нужно использовать катализаторы на основе металлов, можно исключить. Кроме того, предполагается, что молекулы воды на Титане могут быть использованы в той же роли, что и металлы в ферментах на Земле. Использование водородных связей для построения надмолекулярных структур в воде невозможно, однако предполагается, что в условиях Титана их силы будут приемлемы для удержания сложных структур в условиях низких температур. Водородная связь (5-30 кДж/моль) сильнее, чем силы Ван-дер-Ваальса, но слабее ковалентной (~300 кДж/моль) или ионной (20-30 кДж/моль). Тепловая энергия (RT) на Титане при температуре 95 К составляет ~1 кДж/моль. Вода, будучи одной из немногих полярных молекул на Титане, хорошо подходит для образования водородных связей. Отдельные молекулы H2O или их небольшие кластеры, удерживаемые в углеводородных “клетках”, могут играть роль катализаторов в структурах на основе водородных связей.

Жидкая среда обитания

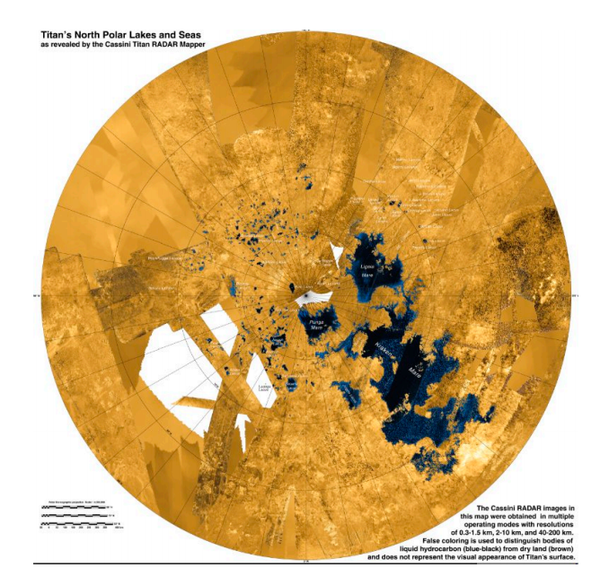

На Земле жизнь распространена, потому что распространена пригодная для обитания жидкая вода. Даже в самой сухой земной пустыне Атакама в Чили встречается жидкая вода. Жидкость на Титане, подобно земной воде, также широко распространена: обнаружено множество больших озер в северном и как минимум одно крупное озеро в южном полушарии. Данные посадочного аппарата “Гюйгенс” показали, что почва в экваториальной области Титана была увлажнена метаном и этаном. Наблюдения с орбиты говорят о том, что большая часть почв в низких широтах увлажнена. Вполне возможно, что вблизи экватора также есть небольшие озера. Природа их происхождения, наполнения и распространения до сих пор точно не известна. Большая часть крупных водоёмов, за исключением Озера Онтарио, расположены в северном полушарии, причем 97% озер находятся в регионе размером 900х1800 км (около 2% площади поверхности Титана).

Все водоёмы на Титане можно разделить на две большие группы. Большие озёра (несколько сотен километров шириной) достигают глубины до нескольких сотен метров. Их береговая линия неровна, они соединены с речными каналами (например, Море Лигеи). Малые озёра, напротив, более мелкие, а их береговая линия — более ровная. Пустые впадины, очень похожие на небольшие озера, располагаются 250 метрами выше самих озер. Это может свидетельствовать о наличии водоносных слоёв и подповерхностной сети каналов, устанавливающих определённый уровень жидкости.

Озёра на Титане. Карта северного полушария Титана в искусственных цветах. синим обозначены озёра, коричневым — суша. Карта создана на основе данных радара Cassini. Море Кракена, самое крупное озера на Титане, расположено чуть ниже полюса. Справа сверху — второе по величине Море Лигеи.

Радарный снимок Моря Лигеи, демонстрирующий сложную береговую линию и связь озера с реками. Ширина озера — около 400 км

Предполагается, что озера на Титане формировались подобно карстовым на Земле в результате растворения твёрдых органических веществ жидким метаном и этаном. Спектральные снимки с орбиты позволяют выделить на Титане пять типов суши:

1. Яркая местность

2. Темные экваториальные дюны

3. Голубые области

4. Области, излучающие на длине волны 5 μm

5. Тёмные озёра

По данным радаров, в почве около полярных и экваториальных озёр регистрируется большое содержание углеводородов и нитрилов, но полное отсутствие водяного льда. Однако спектр излучения поверхности в точке посадки “Гюйгенса” указывает на слой гранулированного водяного льда, покрытого увлажнённым грунтом. Экстраполируя данные спектрометра “Гюйгенс” на другие экваториальные регионы, можно предположить, что почва на низких широтах постоянно увлажнена. Это может быть вызвано или существованием влажного подповерхностного слоя, или систематическими дождями, выпадение которых в этих широтах подтверждено. Предполагается, что грунт может оставаться увлажненным от 5 до 50 дней после выпадения осадков. Таким образом, если жизнь может существовать в жидких CH4 и C2H6, то она должна быть распространена на Титане.

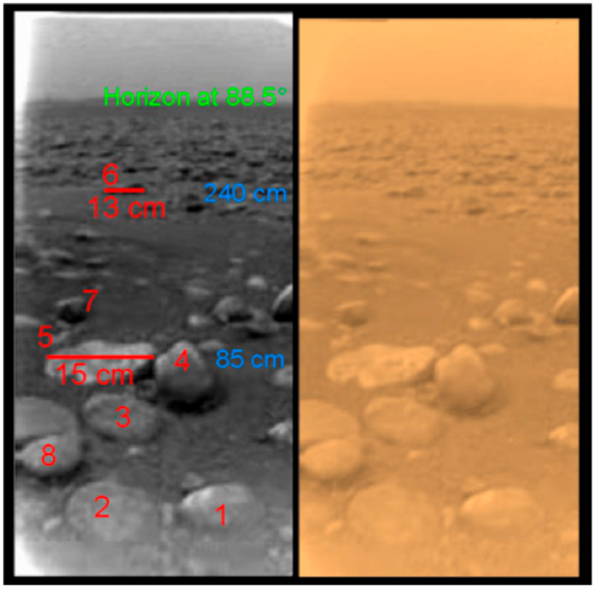

Поверхность Титана в месте посадки “Гюйгенса”, 10.2°S, 192.4°W. На изображении пронумерованы 8 видимых камней, размеры двух из них указаны рядом. Расстояние от посадочного модуля указано синим. Предполагается, что камни состоят из водяного льда, покрытого твёрдым органическим веществом. Округлая форма камней свидетельствует о воздействии на них жидкости.

Круговорот жидкостей и транспорт веществ

На Земле вода представляет собой смесь самих молекул H2O с твёрдыми частицами — солями. Растворённым в ней воздухом можно пренебречь. Испарение приводит к отделению пресной воды от солей, в результате чего образуются две различных жидких среды обитания: пресная (озёра и реки) и солёная (моря и океаны). В силу того, что большая часть поверхности Земли покрыта водой, процессы испарения и выпадения осадков представляют собой непрерывный цикл.

Как было отмечено выше, в нескольких экваториальных областях Титана было зарегистрировано выпадения жидких осадков. Кроме того, летом в полярных регионах и в средних широтах происходит образование облаков. Как правило, количество осадков значительно превышает испарение в широтах >60°, в то время как в низких и средних широтах объём испарения выше, что согласуется с отсутствием в этих областях водоёмов.

В отличие от Земли, жидкости на поверхности Титана состоят из трёх основных компонентов: метана, этана и растворённого атмосферного азота (растворимость N2 в метане и этане достигает 20%). Этан не летуч в сравнении с метаном и азотом, вследствие чего он остаётся на поверхности при испарении жидкости. Таким образом, азот и метан (а также, в намного меньшей степени, этан), находясь в атмосфере, могут взаимодействовать с жидкостями на поверхности. Дождь на Титане представляет собой смесь этих газов.

Исследования показали, что трёхкомпонентная жидкость ведёт себя иначе при испарении и конденсации, чем однокомпонентная, из-за разной летучести входящих в её состав соединений. В частности, плотность жидкости возрастает с ростом температуры. Таким образом, жидкость в полярных регионах менее плотная, чем у экватора. Также известно, что плотность жидкости на Титане находится в обратной зависимости от давления, что кардинально отличается от свойств воды на Земле. Всё вышеперечисленное обуславливает более сложную систему циркуляции жидкости на Титане по сравнению с земной.

Упомянутые выше различия отражаются на составе озёр Титана: северные состоят преимущество из метана, в то время как южные — из этана. Не исключено, что Озеро Онтарио — часть некогда более крупного испарившегося водоёма. Этим оно напоминает земное Мёртвое Море. Однако, в отличии от Земли, неизвестно, становится ли водоём менее пригодным для жизни при его насыщении менее летучей жидкостью. Этан — намного более сильный растворитель органических молекул, чем метан (преимущество в ~20 раз) и азот, и поэтому этановые озёра могут быть более пригодными для появления и развития форм жизни.

Если озёра на Титане являются карстовыми, то их возраст может быть сопоставим с возрастом наиболее молодых форм рельефа Луны (менее ~100 000 лет). Помимо этого, предполагается, что скорость образования карстовых структур в средних северных широтах в три раза превосходит таковую в южных. Это объясняется тем, что, по предсказаниям климатической модели, в южных широтах выпадают хоть и более интенсивные, но менее частые дожди.

Таким образом, метан и этан на Титане являются частью активного и сложного круговорота жидкостей, включающего осадки, испарение, образование озёр и увлажнение почвы. Подобные циклы должны быть приемлемыми для транспорта питательных веществ и отходов, без которых невозможно существование жизни.

Биохимия углерода на Титане

Земная жизнь основана на химической активности углеродсодержащих соединений в жидкой воде. Основой возможной жизни на Титане должны стать химические реакции углерода в жидкой смеси этана и метана. Используемые земными формами жизни ключевые структуры (например, липидный бислой как часть клеточной мембраны; аминокислоты; ДНК) могут работать только при наличии подобного воде растворителя. На земле биохимия углерода обеспечивает:

Принцип компартментализации

Существование и возможность копирования молекул, хранящих и передающих информацию

Существование структурных молекул и способов их синтеза

Могут ли названные процессы протекать в условиях Титана?

Компартментализация как фактор автономности

Предполагается, что необходимым фактором возникновения жизни является появление оболочки между внутренней частью живой системы и внешней средой. На Земле клеточная мембрана основана на липидном бислое, а действует она благодаря взаимодействию биполярных липидов с жидкой водой. В результате последних исследований была предложена модель мембраны, названная азотосомой, способная функционировать в жидком метане при низких температурах. Эта мембрана состоит из небольших органических азотсодержащих соединений, таких, как акрилонитрил. Структурная целостность мембраны основывается на притяжении между полярными “головками” богатых азотом молекул и сцеплении их атомами азота и водорода. И хотя синтез азотосомы в лабораторных условиях крайне затруднителен, сама структура представляет собой вполне жизнеспособную в условиях Титана модель.

Молекулы-переносчики информации и способы их удвоения

Выяснено, что любая молекула-переносчик информации (такая, как ДНК) не должна изменять свою форму в зависимости от информации, в ней закодированной. По этому важнейшему признаку отличаются, например, молекулы ДНК от белков. Замена даже одной аминокислоты в последовательности приведет к радикальному изменению формы белка, в то время как ДНК к таким изменениям невосприимчива. Поэтому ДНК — подходящая молекула для хранения информации, а белки — нет.

Недавние исследования показали, что сложные эфиры, считавшиеся кандидатами на роль молекулы-переносчика информации на Титане, практически не растворимы при температурах ниже 170 К (а на Титане, напомним, ~95 К), а растворимость биополимеров — необходимое условие развития жизни. Вода — хороший растворитель только потому, что она находится в жидком состоянии при высоких температурах и её молекулы полярны. Таким образом, главные факторы, препятствующие растворимости на Титане — низкая температура и неполярный характер молекул метана и этана. Поиск растворимой в этих условиях молекулы продолжается до сих пор.

Если такая молекула будет найдена, то связь между её частями наверняка будет водородной. Одним из вариантов может стать водородная связь с полярными кислород- и азотсодержащими молекулами. Кроме них хранить информацию могут электропроводящие полимеры — полипиррол или полианилин. Они состоят из углерода, азота и водорода и могут осуществлять переход между стабильными окислительно-восстановительными состояниями, что может стать основой кодирования информации.

Структурные молекулы и способы их синтеза

Для земной жизни основной структурной молекулой стал белок. Используя лишь ~20 незаменимых аминокислот, формы жизни синтезируют огромное количество различных белков. Отдельные белки “упаковываются” в более сложные формы благодаря как взаимодействиям между собой, так и, в основном, их гидрофобным и гидрофильным свойствами.

В жидкостях на Титане аналогами белков могут быть углеводородные цепи, структуры на основе ароматических соединений, углеродные наноструктуры (включая графен) и различные типы фуллеренов. Добавление к этим соединениям азота может заметно увеличить их разнообразие.

Экосистемы

Общеизвестно, что большинство форм жизни на Земле живут группами. Внутри таких групп происходит более эффективные обмен веществами и генетической информацией. По последним данным, сообщества микроорганизмов намного лучше переносят суровые условия, чем особи-одиночки. Жидкая земная вода позволяет организмам установить физический контакт; кроме того, она осуществляет транспорт выделяемых клеткой веществ.

Если жизнь на Титане основана на биомолекулах, существующих в жидком метане и этане, то вероятно, что подобные земным экосистемы могут образовываться и там. Сигнальными молекулами для форм жизни могут быть низкомолекулярные углеводороды, мобильные в метаново-этановой жидкой среде. Если генетический материал на Титане хранится в растворимых полимерах, то они также могут быть мобильными в жидкой среде на его поверхности. Вполне возможно даже существование подобия земных вирусов с углеводородными оболочками и генетическим материалом внутри.

Поиск жизни

Учитывая колоссальное отличие предполагаемых форм жизни на Титане от земных, необходима выработка стратегии поиска жизни на этом спутнике Сатурна. Основные её принципы, однако, уже выработаны.

Одним из основных свойств жизни является её избирательность по отношению к используемым молекулам. На Титане могут присутствовать различные вариации химически схожих веществ, и формам жизни придётся делать выбор между ними. Таким образом, при наличии жизни, на Титане должна наблюдаться значительная разница в концентрации различных молекул, в то время как в абиотической среде перепады будут менее резкими.

Наиболее ярким примером биологической избирательности жизни является хиральность. Жизнь на земле использует только L-аминокислоты, а не их D-аналоги. Обнаружение гомохиральности на Титане было бы серьёзным свидетельством наличия жизни. Простейшим примером хиральности служит атом с таким образом присоединёнными к нему четырьмя группами, что при наложении его и его зеркального отражения, они не совпадут. Формирование центров хиральности возможно при добавлении азота к углеводородам.

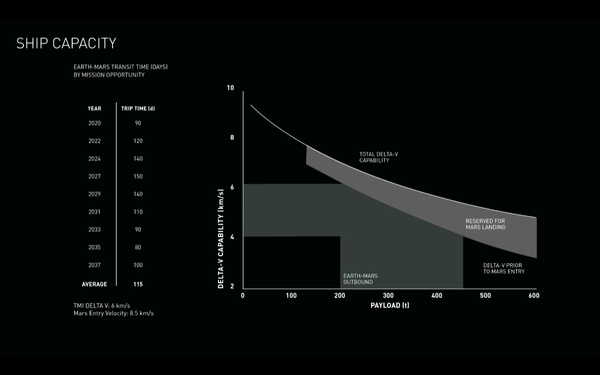

Существование жизни не может не повлиять и на состав окружающей среды. Так, большая часть O2, CO2, CH4 и даже N2 в земной атмосфере произведена живыми организмами. Исследование атмосферы Титана представляется куда более простым, чем сбор образцов почвы с его поверхности, поэтому им нельзя пренебрегать. Считается, что наиболее точным индикатором биологической активности на Титане может служить H2. Потребление атмосферного водорода формами жизни заметно отразится на его содержании в тропосфере при условии, что его потребление превышает 109 см-2*s-1. В результате фотохимических реакций в атмосфере Титана образуется от 0.32 до 1.2 х 109 см-2*s-1 C2H2 и от 1.2 до 15 х 109 см-2*s-1 C2H6. Если считать, что метаногены потребляют ~20% этого объёма, то содержание водорода у поверхности Титана станет примерно постоянным. Иначе, его количество будет постепенно возрастать с подъёмом вверх.

Схематическое распределение водорода у поверхности Титана при наличии (сплошная линия) и отсутствии метаногенных форм жизни

Ещё одним признаком существования жизни является уровень ацетилена и этана. Подтверждено, что на поверхности Титана на несколько порядков меньше этана, чем должно быть согласно моделям. Последние предсказывали, что этана должно быть столько, чтобы покрыть поверхность Титана слоем в несколько метров толщиной. Зонд “Кассини” такого слоя не обнаружил. Кроме того, по сравнению с моделями, на Титане недостаток ацетилена, несмотря на его синтез в атмосфере и предполагаемые запасы на поверхности. Никаких следов ацетилена не было обнаружено и при посадке зонда “Гюйгенс”. Эти факты свидетельствуют о неких химических реакциях, происходящих у поверхности с участием этана и ацетилена.

Обнаружено, что концентрация водорода в атмосфере Титана неоднородна и заметно превышает среднюю выше параллели 50° северной широты. Можно предположить, что более богатое этаном южное полушарие потребляет больше водорода, чем северное из-за лучших растворяющих свойств этана.

Некоторые модели предсказывают наличие нисходящего тока водорода в атмосфере Титана. Этому есть четыре возможных объяснения (в порядке вероятности):

Модель может ошибочно или неточно моделировать климатические и химические условия Титана и никакого тока водорода может не существовать.

Может существовать физический процесс переноса водорода из верхних слоёв атмосферы в нижние. Так, водород может попадать на поверхность Титана с твёрдыми тяжёлыми органическими частицами.

Если у поверхности Титана действительно наблюдается падение уровня водорода, то для абиотического объяснения этого требуется наличие на поверхности некоего катализатора.

Потребление водорода, ацетилена и этана происходит неизвестной формой жизни, образовавшейся на основе углерода в жидком метане и этане

Таким образом, наилучшим методом поиска следов жизни на Титане будет точное измерение уровня водорода, ацетилена и этана в нижних слоях атмосферы.

Выводы

В статье рассмотрен спутник Сатурна Титан как возможная колыбель неизвестной доселе формы жизни. Существование на его поверхности жидкой среды, достаточное количество света и энергии, постоянный приток органических веществ из атмосферы представляются весьма благоприятными условиями для её развития. В этих условиях может существовать (в теории) клеточная мембрана. Лабораторные исследования, однако, не смогли обнаружить подходящую для условий на Титане молекулу-переносчик информации. Таким образом, возможность существования жизни на Титане все ещё остаётся открытым вопросом.

Главными вызовами, с которыми может столкнуться предполагаемая форма жизни, являются (в порядке трудности их преодоления):

1. Скудное разнообразие химических элементов на поверхности

2. Низкие температуры, и, как следствие, низкая растворимость веществ в жидких средах

3. Неполярный характер молекул метана и этана, снижающий растворимость в них органических и неорганических молекул

4. Небольшое разнообразие структурных углеводородных молекул по сравнению с белками

Учитывая эти ограничения, можно предположить, что если на Титане и есть жизнь, то она примитивна, гетеротрофна, обладает медленным метаболизмом и относительно несложным генотипом. Сообщества организмов также не отличаются разнообразием и могут быть аналогами сообществ бактерий-экстремофилов на Земле.

Преимущества Титана для форм жизни включают:

1. Постоянный легкодоступный поток питательных веществ из атмосферы

2. Отсутствие ультрафиолетового и ионизирующего излучения у поверхности

3. Низкая вероятность термолиза в условиях температур порядка 95 К

На Титане могут существовать лишь простейшие экосистемы, без первичных продуцентов и хищников. Формы жизни должны быть крайне нетребовательны к энергии, а их рост, следовательно, будет замедленным. Вполне возможно, что жизнь на Титане представляет собой немногим большее, чем авто-каталитические реакции, проходящие в оболочке азотом [azotomes]. Но если она способна хранить и передавать наследственную информацию, то есть является Дарвиновской, то она покажет прекрасный пример независимого зарождения двух непохожих форм жизни в одной солнечной системе. И, кто знает: возможно, её обнаружение станет первым шагом на пути к знакомству со Вселенной, полной разнообразных и удивительных живых существ.

P.S. от запостившего: примите извинения за съехавший формат химических формул - над- и подстрочный текст отформатировать так и не смог. Оригинал перевода - по ссылке в начале. Ну и титанический респект тем, кто дочитал до конца!