"Его ругали, но он работал честно": чем ЗАЗ-968 (Запорожец) удивлял инженеров и почему его конструкция была логичной3

Некоторые машины живут не в гаражах, а в народном фольклоре, и говорить о них удобнее всего шутками и мемами. Как о ЗАЗ-968, "Запорожце".

Произнеси это слово и мозг тут же выдаёт калейдоскоп: потёртые шаржи, байки про "горбатого" и его удивительные двери на рояльных петлях.

А кто-то непременно вспомнит физические ощущения: густой запах перегретой пластмассы, въевшийся в обивку, и дребезжащий, но такой узнаваемый гул оппозитного двигателя за спиной. Он давно перестал быть просто средством передвижения, превратившись в символ эпохи, который все узнают, даже никогда его не видя.

Но если отбросить эмоции и посмотреть на машину глазами инженера, картина неожиданно меняется. Вместо "посмешища" появляется автомобиль, в котором многое было сделано не из бедности, а из логики: из расчёта на дороги, климат и производственные возможности, а не на внешний блеск.

И чем глубже разбираешь устройство 968-го, тем отчётливее становится мысль: математика этой конструкции была честной. И работала она вполне добросовестно.

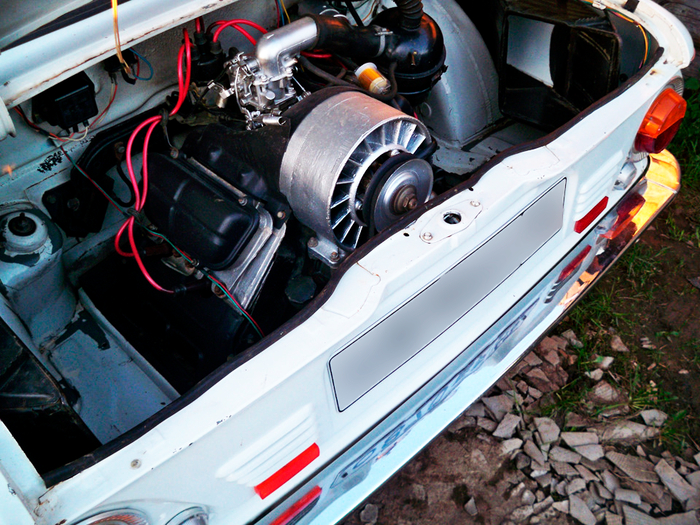

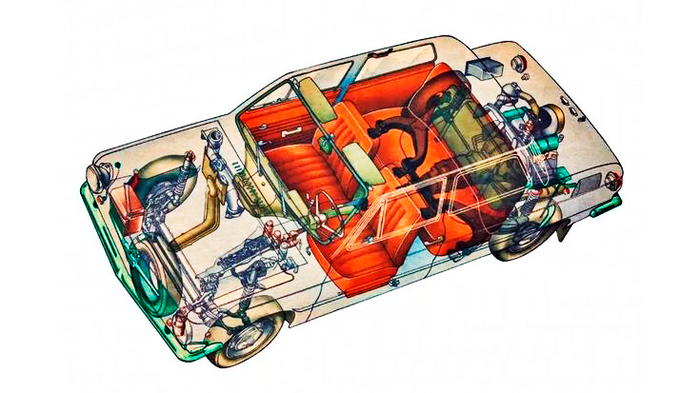

Почему двигатель оказался именно сзади

В 60-70-е годы в СССР стояла задача создать максимально доступный автомобиль для регионов, где дорог почти не было. В таких условиях заднемоторная схема была не капризом, а самым практичным решением.

Что давал мотор сзади?

Простота трансмиссии. Короткие полуоси, минимум шарниров, меньше потенциальных точек отказа. Чем проще - тем надёжнее.

Тяга на ведущие колёса при плохом сцеплении. На рыхлом грунте, снегу и грязи задняя ось под нагрузкой работала куда эффективнее, чем лёгкий передок переднеприводника.

Меньшая нагрузка на переднюю подвеску. А значит - более "живучая" рулевая и меньшие требования к обслуживанию.

Инженеры ЗАЗа не пытались притвориться западными производителями - они решали задачу, которая стояла именно перед ними. И в тех условиях задний мотор был не экзотикой, а экономически оправданной схемой.

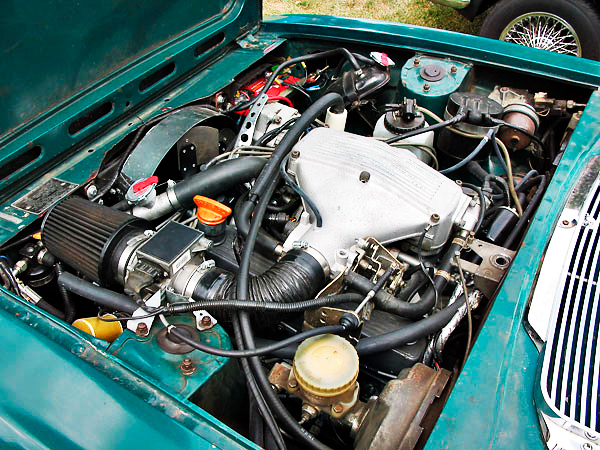

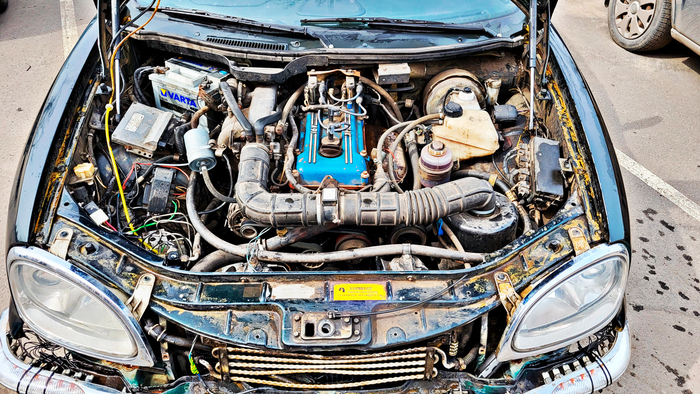

Воздушное охлаждение: решение, которое ругали незаслуженно

В эпоху, когда большинство машин переходило на жидкостное охлаждение, ЗАЗ упрямо оставался на "воздухе".

А почему? Ответ в гениальной простоте.

Во-первых, меньше деталей - меньше потенциальных отказов. Во-вторых, системе не страшен любой мороз, ей физически нечем замерзать. В-третьих, двигатель теряет в весе, а это всегда ценно.

Но фишка даже не в этом. Главный козырь - его банально проще ремонтировать в условиях, где нет сервиса, а есть только гараж, молоток, две отвёртки и терпение.

Да, моторы МеМЗ были шумными, требовательными к регулировке клапанов и чувствительными к перегреву. Но при аккуратном обслуживании они ходили честно и долго.

И что интересно: многие водители, которые ездили на Запорожцах по 20 лет, говорили одно и то же - если мотор обслуживать по инструкции, он не ломался.

Подвеска 968-го: простая, но удивительно выносливая

Один из недооценённых элементов ЗАЗ-968 - его подвеска. Сзади - полузависимая схема со штангами кручения. Спереди - продольные рычаги и те же торсионы.

Такая подвеска отлично подходила под плохие грунтовые дороги и не боялась постоянных ударов, которые неизбежны на сельских маршрутах.

Поэтому она казалась жёсткой на асфальте, но в тех местах, где асфальт заканчивался, работала на удивление мягко.

И в этом контрасте есть вся правда о ЗАЗ-968: его делали не для города, а для реальной страны вне крупных трасс.

Салон: не бедность, а рациональность

Салон Запорожца часто высмеивают, но если взглянуть на него как инженер, многое становится понятным.

Отсутствие сложных панелей - это не упрощение ради экономии, а способ уменьшить количество вибраций и скрипов. Обилие пластика - не дань моде, а попытка облегчить машину и повысить коррозионную стойкость. Минимум электроники - меньше отказов в условиях перепадов напряжения.

И даже специфические дверные ручки или клавиши не были произвольными: их выбирали так, чтобы их можно было снять, починить и поставить обратно без специальных инструментов.

Это был не "дешёвый автомобиль", а разумный автомобиль эпохи ограниченных ресурсов.

Езда: если понять его логику, он не такой уж странный

Когда садишься за руль 968-го после современного автомобиля, первое впечатление - будто попал в другую вселенную. Нагрузка на руле, поведение кормы, шум мотора…

Но стоит проехать пару километров, и начинаешь понимать:

машина честно сообщает, что с ней происходит.

При резком сбросе газа задняя ось реагирует и ты это чувствуешь заранее. Подвеска работает без сюрпризов. Мотор тянет ровно, как может, без ложных обещаний.

И самое интересное: на плохих дорогах Запорожец иногда едет увереннее, чем машины классом выше. Не быстрее, не комфортнее, но увереннее. Потому что подвеска и компоновка работают именно в таких условиях лучше всего.

Почему инженеры уважали эту конструкцию

Не потому, что она была идеальной.

А потому что она была честной.

честной по задачам,

честной по возможностям,

честной по принципам,

честной по тому, как переносила расчёты в реальность.

ЗАЗ-968 - это машина, которую легко ругать, но сложно недооценивать.

Она была создана под конкретную страну, под её дороги и её темп жизни.

И да, её ругали - иногда заслуженно, иногда нет. Но она работала. Работала долго, просто и предсказуемо. А в инженерии это порой важнее блеска.

Еще больше интересных статей вы найдете на моем ДЗЕН канале - https://dzen.ru/gladkov! Переходите и подписывайтесь, друзья!