"Сел в старую Волгу - и понял, чего не хватает новым машинам": почему прошлые авто казались честнее

Недавно я сел за руль старой "Волги" ГАЗ-24 - не музейной, не выставочной, а живой, рабочей. Пыльный хром, запах бензина, плотный ход дверей.

И вдруг поймал себя на мысли: что-то в этой машине есть такое, чего я давно не ощущал ни в одном новом автомобиле.

Не мощность. Не комфорт. Даже не ностальгию.

А честность - ту самую, инженерную, без маркетинговых лозунгов и электронных фильтров.

В те времена машины не старались понравиться

Современный автомобиль - это психолог. Он сглаживает, подстраивается, льстит. Педаль газа - с задержкой, руль - с усилителем, звук - с фильтрацией. Всё для того, чтобы водитель чувствовал себя спокойнее, увереннее, "как дома".

А "Волга" ничего не скрывала. Она была грубовата, тяжела, местами неудобна - но абсолютно понятна. Ты сразу чувствовал, где её предел, где металл, где дорога.

Она не пыталась быть лучше, чем есть. И именно в этом - её честность.

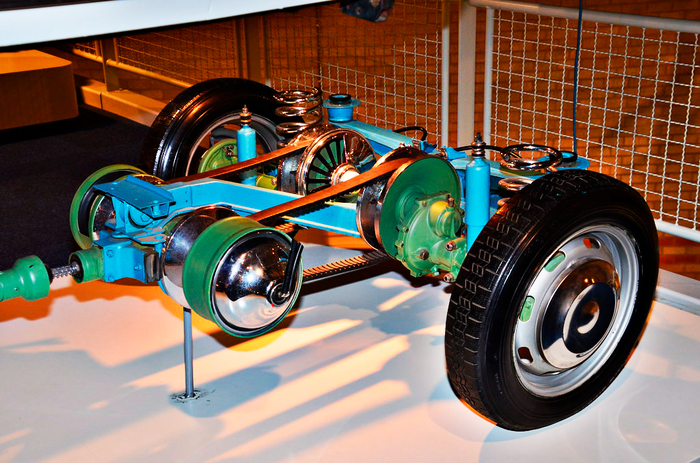

В 70–80-х автомобиль проектировали не дизайнеры и маркетологи, а инженеры с линейками и калькуляторами. У них не было задачи "удивить рынок". Главное - чтобы машина работала долго, чтобы детали были ремонтопригодны, чтобы всё имело смысл.

Возьмём ту же "Волгу". Толстый металл, запас прочности на сотни тысяч километров, двигатель, который можно перебрать в гараже. Сложности - да, но и логика в каждой гайке.

Это была техника, которую можно было понять, а не просто "пользовать".

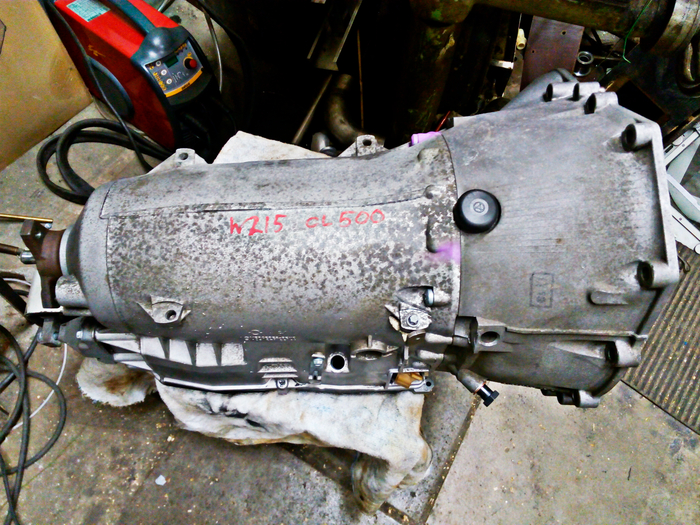

Нынешние же автомобили по своей закрытости сопоставимы со смартфонами: они представлены в виде законченного продукта, к внутренней механике которого не подобраться.

Звуки, которые нельзя подделать

Когда поворачиваешь ключ в старой "Волге", стартер не жужжит, а ворчит, будто просыпается медведь. Мотор заводится с тяжёлым вздохом, педаль сцепления требует усилия, а руль при парковке будто сопротивляется тебе.

Но в этом сопротивлении - жизнь.

Каждое действие имеет вес и отклик.

Ты не управляешь машиной "через алгоритм" - ты в прямом контакте с ней.

И если сделать ошибку, она тут же даст понять. Без смайликов и подсказок.

Современные автомобили - сплошная абстракция. Ты жмёшь кнопку - электроника решает, как именно среагировать. Ты поворачиваешь руль - а усилитель подстраивает усилие, как сочтёт нужным компьютер.

В старых же машинах не было посредников.

Трос - прямо к дросселю, рычаг - к коробке, педаль - к тормозам.

Механика как она есть - честная, иногда неидеальная, но понятная.

Когда что-то ломалось, ты не чувствовал раздражения.

Ты понимал почему. И это чувство - бесценно.

Душа инженерии - в несовершенстве

Современные автомобили стали слишком правильными.

Их поведение просчитано, реакции выровнены, звук отфильтрован.

Даже вибрации - искусственные, дозированные.

А старые машины, вроде "Волги", были несовершенны.

Но именно из этого несовершенства рождалась индивидуальность.

Каждая имела свой характер: один мотор заводился с первого оборота, другой требовал уговоров; одна коробка гудела, но не ломалась, другая - щёлкала, как затвор.

Они были живыми.

Именно поэтому их запоминают, а не просто используют.

Когда изучаешь старые чертежи ГАЗа, чувствуешь уважение.

Металл толщиной с броню, детали с запасом прочности в два-три раза выше необходимого. Не ради рекламы, а ради уверенности.

Тогда инженерия была про уважение к водителю.

Никто не считал, что пользователь «ничего не поймёт».

Ему доверяли - и потому давали в руки настоящее.

Почему мы скучаем по “ощущению автомобиля”

Многие водители, севшие сегодня в старую "Волгу" или "Москвич", замечают одну и ту же вещь: машина кажется тяжёлой, но живой.

Ты чувствуешь массу, инерцию, вибрацию. Ты ощущаешь, что действительно едешь, а не скользишь по дороге в изоляционном коконе.

Современные машины быстрее, тише, безопаснее - и это прекрасно.

Но вместе с комфортом они забрали часть ощущений.

Мир стал слишком приглушённым.

Честность против идеальности

Старая "Волга" не была идеальной машиной.

Она требовала внимания, терпения, ухода.

Но если ты вкладывал в неё время - она отвечала благодарностью.

А современные автомобили - как будто слишком стараются быть безупречными. Слишком гладкие, слишком стерильные. Ты не споришь с ними, не учишься у них - просто следуешь сценариям, прописанным программой.

И где-то на этом пути теряется эмоциональная связь.

Когда я припарковал "Волгу" и выключил зажигание, наступила тишина - не цифровая, не синтетическая.

Просто тихий звук остывающего металла.

Я сидел в салоне и понял: в этих старых машинах не было ничего лишнего, кроме человека. Он был частью системы - чувствовал, управлял, ошибался и исправлялся.

Сегодня машины стали умнее.

Но, возможно, именно поэтому мы стали в них немного лишними...

"Волга" не учит, не морализирует.

Она просто напоминает, что техника может быть честной.

И, может быть, однажды инженеры снова вспомнят, что водитель - это не пользователь, а партнёр.

Переходите на мой ДЗЕН канал, буду рад вас видеть: