Род Юсуповых берет начало с 6 века и связана она с историей Арабского Халифата. Предки Юсуповых происходили от легендарного Абу Бакра, тестя и сподвижника Пророка Мухаммеда. Предки будущих Юсуповых играли значительную роль в политической жизни восточных государств. В разные годы представители этого древнего рода правили такими значимыми городами и регионами, как Дамаск, Антиохия, Ирак, Персия и Египет. Их история полна легендарных событий, одно из которых связано с великим завоевателем Тамерланом. Согласно преданию, темник Золотой Орды Едигей, который был потомком Чингисхана, организовал в 1400 году государственный переворот, благодаря чему удалось значительно повысить международный авторитет и усилить политическое влияние распадающегося татаро-монгольского государства. Основателем династии Юсуповых принято считать Юсуфа-мурзу, который являлся беем Ногайской Орды и правнуком Едигея. Для налаживания отношений с Российским государством он направил своих двух сыновей — Иль-мурзу и Ибрагима — на службу в Москву, к царю Ивану Грозному. Федор Иоанович даровал им имение Романова, где те и обосновались. Позже, они приняли православие и стали известны под фамилией Юсупово-Княжево. Случилось это одной причине. Сын Иль-мурзы, Абдул-мурза, угощал московского патриарха Иоакима в Романове и подал гуся, не зная о запрете на употребление мяса во время поста для православных. В результате Федор Иоаннович лишил его всех привилегий. Чтобы восстановить доверие царя, Абдул-мурза решил перейти в православие и стал первым в своем роду, кто принял новую веру. Его крестили под именем Дмитрий, ему была присвоена фамилия Юсупово-Княжево, а также титул князя и право на наследственное владение землями.

Однако после того судьбоносного события в роду Юсуповых начали происходить тревожные перемены. Если заглянуть в родословное древо, то можно заметить, что оно лишено разветвлений — причина этого кроется в том, что не все дети доживали до зрелого возраста. Согласно преданию, родственники обрусившихся Юсуповых, узнав о принятии христианства, наложили проклятие на их род, и лишь один наследник мог дожить до 26 лет.

Эта печальная история передавалась из поколения в поколение, и не без основания: слишком много было свидетельств её правдивости. У супругов действительно оставался только один сын, достигший этого зловещего рубежа. Члены семьи с настороженностью относились к этому пугающему преданию, а вся прислуга, обитающая в доме, без всяких сомнений воспринимала суеверие как нечто неоспоримое. Однако это распространялось только на мальчиков, а с девочками никаких проблем не было. Ученые же выдвигают версию о неком генетическом заболевании, передававшемуся по мужской линии.

Тем не менее, Юсуповы смогли добиться успеха при дворе и накопить такое состояние, что они веками считались самым богатым родом.

К 1861 году, когда родилась Зинаида Николаевна, семья Юсуповых была одной из самых богатых в мире. Юсуповы были одними из самых крупных землевладельцев в Российской империи. Они владели заводами, рудниками, доходными домами. В их распоряжении были 17 имений в различных губерниях и несколько дворцов, не уступающих в роскоши Романовским. Кроме того, Юсуповы были акционерами внешнеэкономических банков, торговых палат, железных дорог и прочих предприятий не только в России, но и за ее границами.

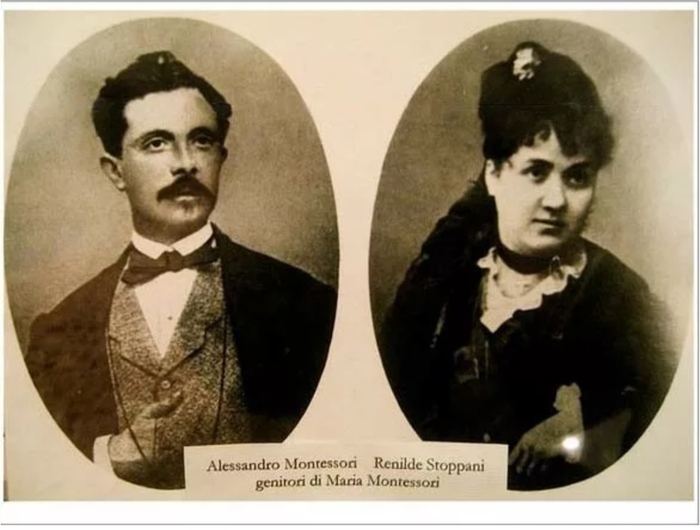

Отец Зинаиды, действительный статский советник и гофмейстер Николай Борисович Юсупов, был известен не только своей деловой хваткой, но и глубокой любовью к искусству. Он мастерски играл на скрипке и гордился тем, что был почётным членом Римской музыкальной академии и Парижской консерватории. В великолепном дворце Юсуповых на Мойке находилась впечатляющая коллекция музыкальных инструментов — рояли, пианолы, арфы и органы, а также около двадцати скрипок, среди которых были шедевры Страдивари, Амати и Гварнери.

Николай Борисович любил окружать себя роскошью. Его баснословная коллекция драгоценностей включала уникальные камеи, сверкающие алмазы и нежные жемчужины. В витринах его рабочего кабинета стояли великолепные хрустальные вазы, наполненные драгоценными камнями. По воспоминаниям внука, князь всегда носил с собой замшевый мешочек с неогранёнными камнями, которые перебирал в моменты раздумий, как четки, погружаясь в свои мысли.

Из всех детей Николая Борисовича в живых осталась лишь Зинаида. Дочь Татьяна умерла в 22 года от тифа, а сын умер еще в младенчестве.

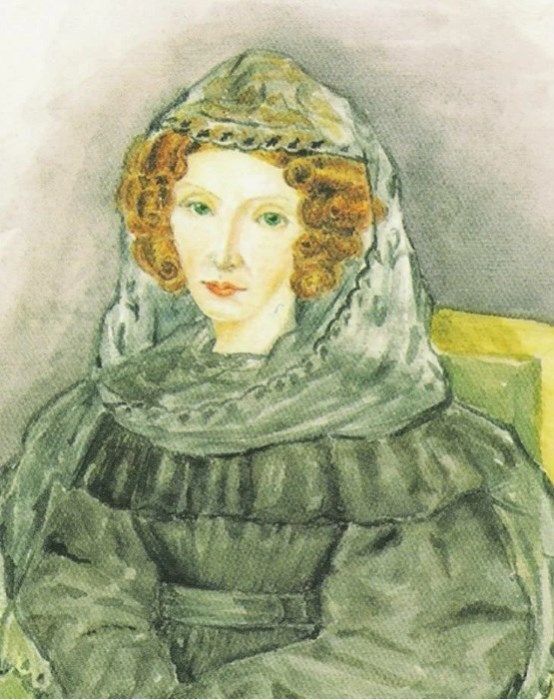

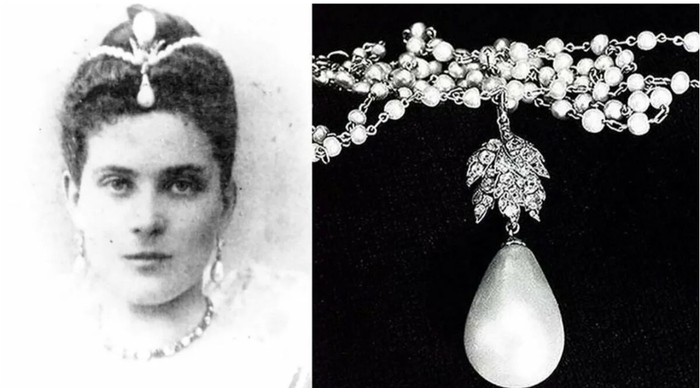

Зинаида Николаевна была завидной невестой – обладательница многомиллионного состояния, она обладала небывалой красотой и душевной скромностью: «Матушка была восхитительна, — вспоминает ее сын Феликс — Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образованна, артистична, добра. Чарам ее никто не мог противиться. Но дарованиями своими она не чванилась, а была сама простота и скромность».

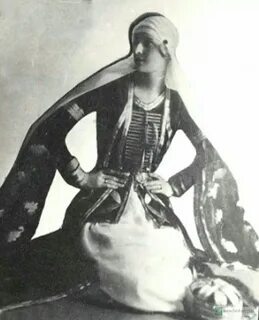

Пользовалась она исключительно домашними средствами ухода: лосьон из лимонного сока, яичного белка и водки. И при всей своей душевной скромности считалась первой модницей Петербурга: ее наряды сводили всех с ума. Ее соперницей была еще одна модница той эпохи - сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Но как соперничать с самой Юсуповой, в коллекции драгоценностей которой были вещи европейских венценосных особ. Знала она и про королевскую мебель Марии-Антуанетты в гостиной Зинаиды Николаевны, и про люстру маркизы де Помпадур…

Но из всех украшений предпочтение она отдавала уникальной жемчужине Пилигрина, с которой она никогда не расставалась. Эту жемчужину можно увидеть на портрете Зинаиды Николаевны кисти Флеминга. Но, к сожалению, след украшения был утерян после того как ее сын Феликс, в далекой эмиграции, продал его и выручил баснословную сумму.

Помимо всего прочего, княгиня обладала артистизмом. Даже сам Станиславский уговаривал ее выйти на сцену. Был такой эпизод: однажды на балу, где все были одеты в боярское платье XVII века, император попросил княгиню сплясать русскую. Она пошла без подготовки, но движения ее были настолько совершенны, что танцовщицу вызывали пять раз.

А вот свидетельство Эулалии, тетки испанского короля, гостившей в России: «Княгиня была необычайно красива, тою красотой, какая есть символ эпохи. Жила среди картин, скульптур в пышной обстановке византийского стиля… На обеде хозяйка сидела в парадном платье, шитом брильянтами и дивным восточным жемчугом. Статна, гибка, на голове — кокошник, по-нашему диадема, также в жемчугах и брильянтах, сей убор один — целое состояние. Поразительные драгоценности, сокровища Запада и Востока, довершали наряд. В жемчужных снизках, тяжелых золотых браслетах с византийским узором, серьгах с бирюзой и жемчугом и в кольцах, сияющих всеми цветами радуги, княгиня была похожа на древнюю императрицу…».

Княгиня Зинаида Юсупова вошла в историю и как благотворительница. В 18 лет княжна уже стала попечительницей приюта солдатских вдов. А чуть позже под ее покровительство попали десятки приютов, больниц, гимназий Петербурга. В 1883 году Зинаида помогала семьям черногорцев, пострадавшим в борьбе с турками, а в Первую мировую войну на ее средства оборудовались поезда и лазареты, организовывались госпитали и санатории для раненых, в том числе и в ее имениях.

Что касается любви, Зинаида Николаевна, несмотря на большое количество претендентов на ее руку, ждала настоящей любви. И оно к ней пришло.

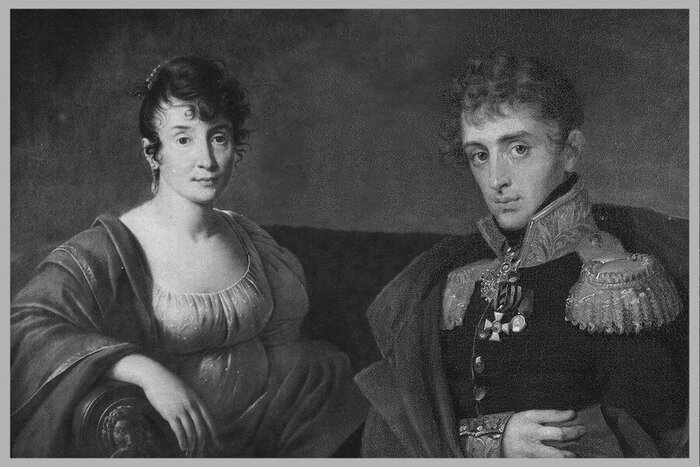

В один из дней, дом Юсуповых посетил князь Баттенбергом, претендент на болгарский престол. И пришел он не один, а с сопровождающим - офицером Феликсом Эльстоном, который, как планировалось, должен был представить принца Зинаиде Николаевне. Встреча состоялась, но, несмотря на предварительную переписку, Баттенбергу было отказано — княжна Юсупова влюбилась с первого взгляда в Феликса Эльстона и на следующий день приняла его предложение руки и сердца.

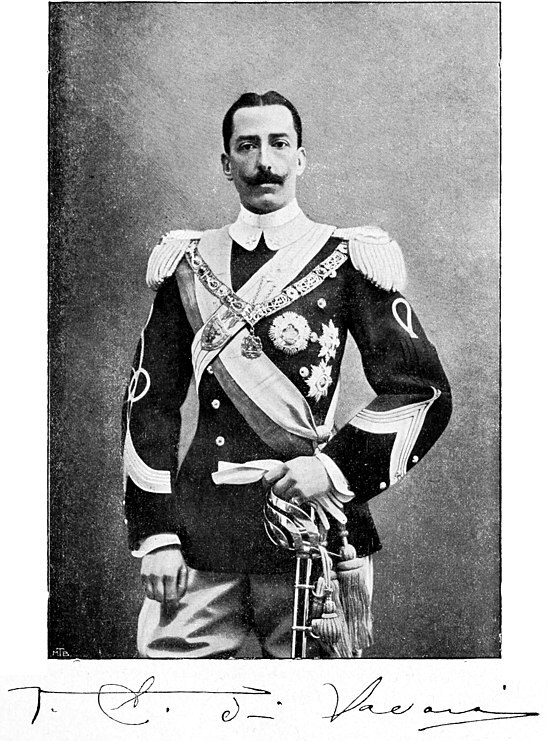

По воспоминаниям сына Юсуповой, Феликса Эльстона-третьего, он был «очень хорош, высок, тонок, элегантен, кареглаз и черноволос», имел более здравомыслия, чем глубокомыслия; за доброту его любили простые люди, особенно подчиненные, но за прямоту и резкость недолюбливало начальство.

В юности Феликс-старший мечтал о военной карьере и поступил в гвардейский полк. Впоследствии дослужился до генерала, а в конце 1914 года император Николай 2 отправил его с государственными поручениями за границу и по возвращении назначил генерал-губернатором Москвы.

Свадьба княжны Зинаиды Юсуповой и Феликса Эльстона-Сумарокова состоялась весной 1882 года и надолго стала главной новостью Петербурга: отчего первая красавица с таким приданым пошла под венец с простым гвардейским офицером? Можно представить, как по этому поводу печалился старый князь, который видел дочь на троне, но идти против ее желаний не стал.

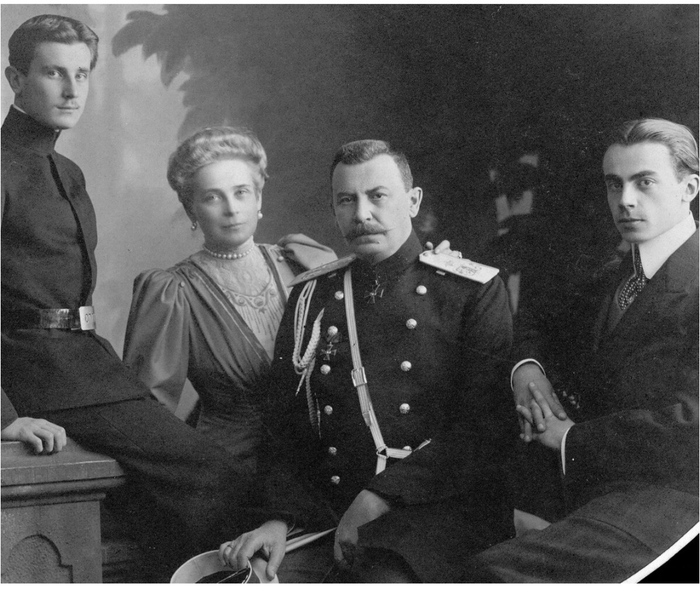

По характеру и темпераменту они очень отличались друг от друга и замечали это все. Она – жизнерадостная и открытая, он – молчаливый, иногда неприветливый и угрюмый. Тем не менее всю жизнь они прожили вместе в согласии и любви.

Тем временем отвергнутые поклонники княгини предпринимали самые невероятные усилия, чтобы привлечь её внимание. Однажды муж княгини запретил светскому кавалеру князю Виттенштейну появляться в их доме, поскольку тот слишком часто кружил вокруг Зинаиды Николаевны. Однако поклонник не растерялся и, решив ответить на запрет, влетел в покои Юсуповой на великолепном арабском скакуне, бросив к её ногам роскошный букет алых роз. В этот момент Феликс Эльстон-второй ворвался в комнату супруги с пистолетом в руках и произнёс, что в следующий раз он застрелит его, как вора, который осмеливается похитить у князя самое ценное сокровище в его жизни.

У супругов было двое сыновей с разницей в 5 лет. Старший Николай был настроен против своего младшего брата Феликса, он не мог смерится, что теперь все внимание и любовь распространяется не только на него, но еще на одного члена семьи.

Отношения братьев стали налаживаться только тогда, когда Феликсу исполнилось 16 лет и Николай пригласил его в свою труппу, который он организовал, учась в Петербургском университете. Возможно, Николай достиг был высот в литературе или на театральном поприще, однако его жизнь трагически оборвалась 22 июня 1908 года. Он был застрелен

на дуэли из-за своей любви – Марины Гейден, не дожив едва до 26 лет.

Смерть сына стала сильным ударом для Зинаиды Юсуповой, сказавшись на ее здоровье. Все, что осталось у нее от сына – это фотографии и портрет, написанный Серовым.

После этой трагедии Зинаида Николаевна с большим усердием занялась общественными и благотворительными делами.

Тем временем Феликс обрел славу светского повесы, полностью отрешившись от военной карьеры и государственной службы. Он головой ушел в азартные игры и безудержное веселье, и в свои 21 год, в столичных салонах его уже величали Дорианом Греем.. Уговоры матери словно не доходили до его ушей, и она, не в силах смириться с его легкомысленным образом жизни, решила женить сына. Вскоре была найдена невеста — прекрасная и умная великая княжна Ирина Александровна Романова. Венчание состоялось в феврале 1914 года, и на этом торжестве присутствовала сама царская семья. Спустя год у Феликса и Ирины родилась дочь, названная в честь матери, которая стала настоящей радостью для Зинаиды Николаевны.

Однако счастье общения с внучкой вскоре омрачила ужасная весть. Княжне, отдыхающей в Крыму, пришла телеграмма о том, что Феликс якобы причастен к убийству любимца императрицы Григория Распутина. Истина оказалась неумолимой: князь Юсупов навсегда войдет в историю как убийца старца. Александра Федоровна, у которой отношения с Зинаидой Николаевной давно охладели (последняя неосторожно высказала свои сомнения о Распутине в 1912 году), потребовала казни Феликса. Царь же решил отправить его в ссылку, в имение Юсуповых в Ракитино.

Зинаида Николаевна продолжала свою благотворительную деятельность: открывала столовые для голодающих, покровительствовала Елизаветинскому приюту и женской гимназии в Ялте, строила школы и церкви. Она предложила идею создания Греко-римского зала в московском Музее изящных искусств и внесла в коллекцию предметы искусства из своей личной коллекции.

Следуя заветам своего отца и деда, которые оставили завещание: «В случае внезапного прекращения рода нашего все наше движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами… завещаем в собственность государства для сохранения этих коллекций в пределах Империи с целью удовлетворения эстетических и научных нужд Отечества», — она продолжала их дело.

Легенды о милосердии княгини Юсуповой передавались из уст в уста. Сохранились свидетельства тех, кто лечился в ее госпиталях. Военный инженер В.М. Догадин, прибывший в санаторий Зинаиды Николаевны в Кореизе, описывал, как офицеров приглашали на обеды и вечерние чаепития, как они сидели за красивыми столами и делились непринужденными беседами, а княгиня была осведомлена о состоянии всех тяжело больных и проявляла искреннюю заботу.

С началом Первой мировой войны Юсуповы, как и многие состоятельные семьи, перевели свои средства из иностранных банков в российские и после революции остались практически без всего. Им не удалось вывезти за границу фамильные драгоценности, несмотря на то что Феликс сумел тайно перевезти их из Петрограда в Москву — все это оказалось в руках новой власти.

Тем не менее после Февральской революции Юсуповы не сразу покинули Россию; сначала они перебрались в Крым — в имение царской семьи Ай-Тодор. А 13 апреля 1919 года они навсегда покинули родину на борту английского миноносца «Мальборо», присланного за вдовствующей императрицей Марией Федоровной ее племянником королем Георгом V.

В эмиграции Юсуповы приобрели дом в Булонском лесу под Парижем, а затем перебрались в Италию, оставив свой дом Феликсу и Ирине. В 1928 году Зинаида Николаевна похоронила мужа и продолжила жить радостями внучки. В эмиграции она провела 22 года и ушла из жизни в 1939-м. Похоронена княгиня Юсупова на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В одной могиле с ней покоятся сын, невестка и внучка — после смерти матери у Феликса не осталось средств на отдельные захоронения: под конец жизни он жил на сбережения своего слуги.