Денежные стратегии для людей второго эзотипа ( II )

Тонко чувствующие двоечки всегда в поиске ответов, которые приведут к сокровищам. И капитан Флинт тут не причем. Просто деньги ради денег тебя не зажигают. Должна быть собранная по кусочкам карта, поиск подсказок и пространство, где можно во всей красе проявить свою аналитическую способность. Чтобы дзынькнуло, ты должен чувствовать интерес и глубокий смысл в том, чем занимаешься.

Если у тебя второй эзотип, то «сейчас заработаю миллион и докажу всем на что я способен» — это 100% путь к выгоранию.

Потому что твоя миссия Души — понять ценность своего чувствования, а не переть и таранить всех вокруг, как танк. Поэтому, твои денежки там, где будет ценно и востребовано твоё «я так чувствую».

В твоём эзотипе есть сильные стороны, которые помогут заработать, сберечь и приумножить капитал. Когда ты разгадаешь каков твой путь к финансовой свободе, то мы никому не скажем. Но знаки будут: мы поделимся твоими денежными секретами🔥

Итак,

Твой первый денежный секрет — развивай эмпатию.

Не бойся своей тонкокожести, сделай её авторской визитной карточкой. Это поможет тебе реализоваться во многих помогающих профессиях: волонтёры, психологи, эзотерики, медики, социальные работники, педагоги, HR специалисты, и другие профессии, где важны отношения человек — человек.

Эмпатия – не просто твой друг и помощник, это то, что выделяет тебя среди прочих специалистов. Там, где другие будут сухо следовать протоколам, ты почувствуешь и состояние, и проблему другого человека, и то, что ему действительно поможет. Такой подход даст поток положительной обратной связи и позволит быть на хорошем счету в любой сфере.

Твой второй денежный секрет — найди свой верный курс.

В плане талантов двойки как восьмирукий семикрыл - умеют многое и разное. Твоя глубина чувствования и исследование взаимосвязей может увести тебя в неожиданные дали.

А теперь таа-дааам — это не значит, что каждое внезапное увлечение должно стать делом твоей жизни.

А ещё бывает так: только начал чем-то интересоваться, а такое ощущение, что ты уже с этим знаком и всё умеешь. Это не случайность — твоя Душа уже на опыте. Но не спеши кидаться в омут с головой. У тебя много талантов и ты можешь развиваться совершенно в разных направлениях. Тут важно нащупать именно свою сферу, и двигаться в ней не по чужим инструкциям, а по внутреннему отклику. Тогда ты придешь туда, где сможешь заниматься делом, на которое “стоИт”! А деньги будут приходить — как подтверждение тому, что ты на своем месте.

Твой третий денежный секрет — будь в диалоге с собой.

Разговоры по душам — твое фирменное блюдо. И твой главный собеседник — ты сам. Не-не, диагнозы в сторону. Тут речь о том, что все ответы на любые твои вопросы уже есть, и они — внутри тебя.

❔Хочу ли я продолжать этим заниматься?

❔Это ослабит или усилит мою работу в команде?

❔Какую цену поставить за свои услуги?

❔Как мне на этой работе, что я чувствую?

❔Мне действительно нужен дайсон, или я его хочу, потому что у подружки есть, а у меня нет?

В процессе этого увлекательного самоинтервью, ты можешь обнаружить, что уже профессионально отбраковываешь полученные ответы.

А секрет весь в том, чтобы научиться им доверять, а не объяснять почему они тебе не подходят. Для этого нужно развивать своё чувствование. Чтобы ты всегда мог отличить твою персональную правду от спецэффектов травматичного опыта. Твой путь к денежным прибавкам лежит через следование своим внутренним ответам.

Подытожим?

💰Где тебе комфортнее работать?

Где есть место для манёвра. Директивы и жесткое планирование не для тебя. Развивай свои таланты и не жадничай делиться этим с миром!

💰 Что поможет достойно зарабатывать?

Количество денег в твоей жизни напрямую зависит от того, насколько ты доверяешь своему чувствованию.

💰Что поможет сохранить деньги?

Чаще задавай себе вопросы и сверяйся с ощущениями. Будь честен с собой и не гонись за тем, как делают другие.

Если у тебя второй эзотип ( II ), то смотри вглубь себя. Деньги приходят, когда ты идёшь тем путем, который для тебя задумали высшие силы, а не модные тренды.

Иногда кажется, что твой путь к деньгам — это череда случайностей. А на самом деле — это результат твоих решений, принятых благодаря развитому навыку чувствования.

И начинается всё с уверенности в том, что «когда кажется, то тебе не кажется». Поверь, ты всё правильно чувствуешь.

Отправь это своим близким двоечкам, пусть они не тревожатся из-за денег и наконец-то расслабятся

Охота на Щелкунчика или зачем я жду пока у мужа закончатся салаты

Операция «Э» или 9 удивительных новогодних приключений.

История Третья.

Последние десять лет я замужем за человеком начального эзотипа.

А у меня эзотип первый. КОНФЛИКТ НАЛИЦО! – застонали бы мои чуткие доброжелатели, а вот и нет!

Именно система эзотипов дала нам железобетонный компромисс, укрепила брак титановой арматурой.

Смотрите сами:

Мне, единичке, 31 декабря хочется звездить: музыка, блёстки, типа «я тут случайно зашла, но меня все знают».

А муж – начальный эзотип. У него традиции это не ритуалы, они как домашнее животное. Их просто невозможно отменить. Если отменишь, они ночью ходят по квартире и мстят: то кран потечёт, то носок потеряется.

Поэтому каждое 31-ое декабря мы встречаем Новый год дома. Я красиво страдаю, муж радуется фундаментально, даже ёлку ставит так, будто подписывает акт приёмки семейных ценностей. Ну а дальше начинается застольный марафон с обильным возлиянием крепких мужских напитков. Салаты сами себя не съедят, всем известная истина.

Я это знаю, я не спорю, я как терпеливый охотник – в засаде. И там я обычно планирую.

И вот каждый год пятого января наступает мой день. К этому дню – проверено– силы марафонцев иссякают.

Раздвигая поредевшие тучи салатов, ярким лучом надежды на культурное выживание я взмахиваю веером билетов в театр.

И, конечно, на «Щелкунчика»! Потому что там весь свет и сливки местного бомонда, а у меня и платье бархатное новое и полный уход из ЗЯ.

Муж, эночка,– будет героически исполнять радость, даже если всхрапнёт разок, даже если будет дышать через раз, чтобы не поджечь фойе спиртовыми парами. Договор есть договор!

И вот вам весь секрет: мы не выясняем, что лучше «дома» или «в люди». Мы принимаем, что для каждого важно разное.

Когда знаешь эзотип партнёра, всегда можно договориться. Тогда и волки сыты, и …риллсы трендовые имеются!

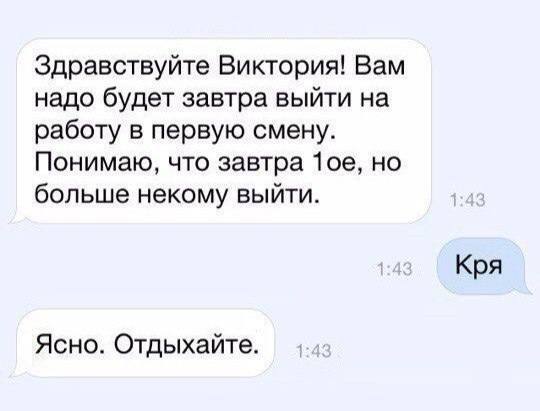

Кря или не кря, вот в чём вопрос

Операция «Э» или 9 удивительных новогодних приключений.

История Вторая.

— Алло…

— Ты жива?

— Формально. А фактически — после новогоднего жрапокалипсиса и алкоармагедона моё тело стремится к горизонтали и свету холодильника.

— Поняла. Значит, тебе уже звонили?

— Естессно, Раиса Захаровна собственной персоной. Ну или её бодрый клон.

— С лицом Морфеуса?

— И голосом «я тебя вроде спросила, но мы оба понимаем, что ты выйдешь».

— Классика)) Красная и синяя таблетки в комплекте?

— Конечно. Красная «выйди на работу, а то планета взорвётся». Синяя - «ну ты подумай, конечно, если есть возможность…»

— И что ты?

— А вот тут начинается философия.

— Давай, я налила в коньяк кофе. Жги)

— Смотри. Есть люди, которые в состоянии «кря» молча натягивают штаны, условный краповый берет и херачат в первую смену.

— Потому что они…?

— Потому что «ну а кто, если не мы». У них это вообще без сомнений.

— Спасатели.

— Ага.

— А есть другие. В том же состоянии «кря» они разворачиваются к стене, мысленно отправляют начальника в долгое эротическое путешествие, выключают телефон и спасают свою нервную систему, как редкий вид новозеландского выхухоля.

— Ми-ми-ми)) а что, так можно было?!

— Да, но не в этом суть.

— А в чем?

— И выйти, и не выйти - нормально.

— Ну если не пугает увольнение)

— Смотри глубже.

— Мир не рухнет?

— Мир переживёт. И выхухоль тоже. Ненормально другое.

— Что?

— Делать выбор не по душе.

— Вот это ты завернула.

— Когда ты по природе спасатель, но вдруг решил «выбрать себя», потому что это сейчас тренд - тебя корёжит.

— Да-да, есть такое.

— А когда ты вообще-то про «выбирать себя», но ползёшь на смену из чувства долга - потом ненавидишь всё: работу, людей и слово «понимаю».

— То есть дело не в силе воли?

— И не в лени и не в ответственности.

— А в чём?

— В эзотипе.

— Я слышала что-то про тест на эзотип. Расскажешь?

— Проходишь тест и видишь, где ты вывозишь, а где выгораешь. Там прямо как в инструкции всё про тебя написано.

— Заверните две))

— Так что если сегодня у тебя состояние «кря»: ты либо осознанно идёшь и спасаешь мир… либо остаёшься дома и спасаешь выхухоля себя.

— Ну ок... А ты-то что решила?

— Я решила жить по своему эзотипу.

— Ты тест что ли прошла?

— Ещё бы. Сейчас тебе ссылку скину, спасибо скажешь!

Невидимая сила второго эзотипа

Итак, Эзотип II 🔥

Двоечки, вы словно высокоточный барометр, улавливающий малейшие колебания и изменения, способны считывать то, что не увидишь глазами.

Подруга говорит, что у неё всё хорошо, а ты чувствуешь, что это не так и уже знаешь, какие слова её сейчас по-настоящему поддержат.

Начальник ответил, что подумает над повышением твоей зарплаты, а ты уже знаешь, что ничего не будет, просто кому-то важно сдать в срок отчёты.

Встала утром и почувствовала, что нужно срочно позвонить родителям. А на том конце связи уже слышится: «Доченька/сынок, а я только тебя вспоминала»

Муж стал чаще задерживаться на работе, а ты чувствуешь, что энергия перетекает в другую коробочку.

С мужьями, кстати, иногда бывают промахи: повышенная тревожность может легко замаскироваться под чувствование.

Именно поэтому внутренний барометр двоечек регулярно нуждается в поверке. Иначе есть риск превратиться в тот прогноз погоды, когда предвещали самое засушливое лето за последние 500 лет, а по итогу — один месяц из трёх нонстопом лил дождь. Но об этом в другой раз.

Сейчас хочется отметить, что твой диапазон чувствования может быть развит от минимальных бытовых задач до глобальных процессов мироустройства.

«Читать поле», «ментальная связь», «если кажется, значит не кажется» — всё это твоя база (даже если ты пока ещё так не считаешь).

Это не значит, что другие эзотипы ничего не чувствуют. Просто для II эзотипа слышать свое чувствование и доверять ему — важная задача, за реализацию которой будут прилетать приятные бонусы от жизни.

Система эзотипов говорит о том, что для людей второго эзотипа чувствование нужно не только для того, чтобы разнообразить свою эмоциональную палитру. Для них это инструмент и фундаментальная опора.

Именно поэтому двоечкам часто интересно самопознание. Всё то, что помогает утвердиться в своём чувствовании. И это прекрасно! Потому что реализованная двоечка — это очень красиво.

Смотри, как двоечка может проявляться в жизни. Это:

проницательный психолог или специалист помогающих профессий

родитель - друг, который воспитывает не через подчинение, а через доверительные отношения

руководитель, который поддерживает тёплую атмосферу в коллективе: умеет мотивировать и мягко управлять

партнёр, который не проламывает границы и разделяет с тобой даже глубокие чувственные переживания

Какую бы должность ты не занимал, в каких социальных ролях бы не находился, твой II эзотип — это способ взаимодействия со всем, что тебя окружает. Это язык, на котором ты говоришь с жизнью.

Для второго II эзотипа этот язык — чувствование. Поэтому, дорогие наши двоечки, Я ТАК ЧУВСТВУЮ - это не слабость, а ваш ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ!

Чтобы узнать свой эзотип - переходи по ссылке в блоге и проходи ГЛАВНЫЙ ТЕСТ

Какие они такие, эти единички?

Итак, эзотип I, они же единички ☀️

Там, где другие будут долго запрягать, единичка пойдёт и сделает. Потому что людям первого эзотипа важно действовать и достигать. Это помогает чувствовать себя на коне.

Какие они, единички? Смотри:

Подруга звонит и жалуется на начальника, который снова наорал, а у единички уже есть решение: «Прекрати терпеть такое отношение к себе! Пошли его уже куда подальше, пусть сам продаёт свои подгузники»

Начальник, который умеет брать ответственность не только за свои kpi, но и за своих людей. Если кто-то из сотрудников накосячил, он всегда отстоит его перед другими. Потом правда сам и пропесочит от души, но это уже будет другой разговор.

Тот самый человек, который открывает бизнес в неизвестной нише и говорит: «Я красавчик, у меня точно получится».

С самоуверенностью, кстати, лучше быть аккуратнее. Иногда желание получить признание может туманить единичкам голову и опьянять в понимании реального положения дел. Да и как тут не туманить, когда ты реально победитель по жизни?!

У тебя первый эзотип, а значит:

🤩 Ты обладаешь не только яркостью и харизмой, но и врождённым умением превращать любое дело в красивейшее выступление. Семейный ужин, недельная планёрка, родительское собрание, долгая очередь — твоя персональная сцена. Ты создан, чтобы блистать, в каких бы жизненных обстоятельствах ты не оказался.

🤩 Ты уже познал ценность жизни и задача твоего эзотипа — научиться отстаивать себя, своё мнение, своё Я. Поэтому без бунта здесь не обойтись. Делать всё по-своему и принимать решения без оглядки на чужое мнение — та ещё задачка. Поэтому единичкам часто бывает не просто. Но если рядом есть люди, которые тебя понимают и поддерживают, то идти по жизни легче и интереснее.

Как ещё единичка может проявляться в жизни:

Страстный партнер, который не будет задавать лишних вопросов и просить часами разговаривать об отношениях

Родитель, который не даст сломить своего ребёнка и поддержит его увлечения, соответствуя современным трендам.

Друг, с которым никогда не будет скучно, потому что никогда не знаешь чем закончится новая авантюра.

Бизнесмен, которому нужно не просто заработать денег, а стать лидером ниши.

Селебрити или блогер с преданной аудиторией, которая легко идёт за уверенным лидером мнений

Амбиции и решимость — главные единичковые движки по жизни.

🤩Ты прямой и искренний, и это очень подкупает в общении, потому что окружающие знают: ты не будешь ни перед кем заискивать и скажешь ровно то, что думаешь, даже если остальным это не понравится.

🤩Ты — лидер, в самом прямом и широком понимании этого слова.

Что может единичкам достичь успеха? Ответ на вопрос

Олег 38 лет,предприниматель, Эзокод I.I

Почему у других всё легко получается, а у меня нет?

Пока я зарабатываю на классный отпуск всей семьёй, кто-то летает каждые выходные в Дубай просто пошопиться. У меня новый неплохой кореец, а у кого-то уже новый BMW X7.

Почему он может, а я нет?! Я делаю, делаю, делаю, но всё равно нахожусь не там, где хочу.

Ответ по системе эзотипов:

Здравствуйте, Олег!

Ваша целеустремленность восхищает и вас совершенно точно ждёт ещё много побед 🏆Единичкам и правда может быть сложно там, где всегда есть куда выше, больше, сильнее.Амбиции и конкуренция буквально подталкивают вас к соперничеству. И пока вы обходите других на виражах — чувствуете драйв и азарт. А когда приходите к финишу, то вкус победы длится недолго. Потому что вы уже увидели таблицу результатов и знаете, что пора готовится к следующей гонке.

Здесь очень важно не проскакивать свои победы фоном, а присваивать их себе и напоминать сколько всего вы уже преодолели.Сравнивая себя с кем-то, вы обесцениваете весь свой путь и тот вклад в жизнь, который вы уже сделали.

Внутри единичек всегда живёт голод по тому, что может быть ещё лучше. Лучше жить, больше зарабатывать, ездить на более дорогой машине, быть ещё круче. Но если не присваивать себе победы, то жизнь может скатиться в постоянные недовольства, где вам вечно будет всего мало или не хватать.

Помните, что всегда найдётся кто-то, кто может жить лучше вашего. Но вы от этого не становитесь лузерами и неудачниками. Наоборот. Пока вы горите своими стремлениями и целями, вы полны энергии. Так используйте это себе во благо, а не во вред. Нет смысла наполнять бочку без дна.

Укрепляйте свои текущие позиции и почаще напоминайте, что вы и так уже красавчик. А ведь так и есть 🤩

Что объединяет людей начального эзотипа?

Одна из самых ярких и глубинных настроек эночек — это потребность в правильных ориентирах по жизни и выборе лидера, за которым они захотят пойти.

В стабильной, комфортной и понятной обстановке эночки могут очень красиво раскрываться в своей миссии «познать ценность жизни».

Как это выражается в жизни? Смотри, среди людей начального эзотипа много учёных, исследователей и тех, кто каждый день балансирует между жизнью и смертью: доктора скорой помощи, полиция, МЧС, военные. Много тех, кто трудится на заводе или производстве. Среди женщин эночек много тех, кто филигранно справляется с ролью «лучшая жена и мама двух ангелочков».

Но часто бывает так, что в авторитеты эночки выбирают тиранов и деспотов, которые пользуются их доверчивостью.

И тогда их жизни превращаются в настоящий ад, где жена из страха остаться без денег терпит насилие и унижения. А сотрудник в найме из-за страха потерять работу, верит самодуру-начальнику, который третий месяц кормит обещаниями и не выплачивает зарплату. Потому что резкие изменения, как мы уже знаем, тяжело даются людям начального эзотипа. А тут худо–бедно, зато стабильно.

Какие же могут быть ориентиры для эночек?

Мы попросили трёх человек в начальном эзотипе рассказать о своей жизни и посмотрите какие это разные судьбы 🤩

Эзокод N.II

Анжелика, 31 год, рублёвская жена.

Я ещё в школе знала, что главное в этой жизни - удачно выйти замуж. Тогда надо мной все смеялись, шептались за спиной, будто я продажная.

А я просто хотела устроиться в этой жизни! Чтобы рядом был сильный мужчина, который обо мне позаботиться, а я буду ему рожать и воспитывать деток, сохранять уют в доме. Когда узнала что я эночка и мне подходит стратегия идти за уверенным лидером, то ещё раз убедилась, что всё правильно делала.

Одноклассницы прозябают всё в той же дыре где и выросли, а у меня личный водитель, люксовые луки и Мальдивы каждые три месяца. И вообще, женщина не должна думать о том, где взять денег. Для этого должен быть муж.

Эзокод N.I

Валентина, 45 лет, библиотекарь в школе

А чего тут рассказывать? После пединститута поехала в родной посёлок на стажировку в школу. Но быстро поняла, что работать с детьми не хочу. А там как раз Лидия Ивановна, бывший библиотекарь, на пенсию выходила и ей замену искали. Ну я и вышла сразу, место хорошее. И тишина всегда, не то что в классах, где детей ещё надо усадить, чтоб они тебя слушали. Ну вот так и осталась.

Денег платят, конечно, не много, ну а где сейчас ещё нормальное место найти? Тут хотя бы под крылом Михалыча. Он всегда всем помогает - не зря уже 30 лет на посту директора школы. И детей в обиду не даёт, и для нас старается. Раньше окна на зиму каждый год сами заклеивали чем придётся, а теперь вот грант выиграли и заменили на пластиковые. А учебники теперь какие красивые стали!

Правда в библиотеку то уже редко кто ходит, но Михалыч вот держит пока мне место, а я еще на полставки в гардероб иногда выхожу. Так что грех жаловаться, как говорится, в тепле и сытости живём.

Эзокод N.III

Иван Федорович 63 года, доктор наук, заслуженный профессор научной ассоциации

Отметили в этом году с женой рубиновую свадьбу. Четверо детей, 9 внуков. Вот уже 41 год тружусь в Российской Академии Наук.

Недавно мои студенты сказали: "Иван Федорович, вы - настоящий герой! Как вы смогли столько лет проработать на одном месте?". А мне как-то даже неловко, ведь в этом только плюсы!

Всё это время я встаю в одно и то же время, потому что в 7:15 отходит мой трамвай. Хоть у меня и есть свой автомобиль, но я предпочитаю больше двигаться. На работе я занимаюсь тем, что мне интересно, и уже много лет читаю лекции.

Это же большая радость, быть частью большого коллектива, видеть как растут не только твои дети, но и коллег. Брать внукам каждый год билеты на новогоднее представление, которое проводит наша академия, где нет никого чужих. Это как вторая семья. А семью нужно беречь и хранить, никого ближе у нас уже не будет.