Когда меня переводили из реанимации в неврологию, я ещё не совсем пришёл в себя. Совсем не пришёл. Отсутствовал в себе большей частью.

Последнее, что я успел сказать относительно членораздельно, прежде чем утратить дар речи, было: "звони в "скорую" – меня парализовало". После получалось выдавить из себя только что-то на подобии "Акх-ха". Впрочем, я уже падал в какую-то серую нирвану и пустоту и мне было как-то всё равно. Случайно увидел свою рожу в зеркале, в коридоре, когда меня вывозили на кресле-каталке. Рожа вся, сколько было, уползла на левую сторону. "Жуть какая" – подумал я.

После, с точки зрения окружающих, я, видимо, был вполне себе в сознании. А на самом деле я был в абсолютном "нигде", откуда выплывал изредка и не надолго, с трудом осознавая где я, что я и какого хрена вообще происходит.

Вот: я на каталке. Какой-то товарищ в прозрачном "скафандре" чего-то от меня хочет. Не то имени с фамилией, не то подписи. Настойчивый.

Я представился: "Аахкх-ка-ха-ка". Как мог. Хархан-А, мол. Меж-Арханье. По поводу подписи – повращал правым глазом (он остался зрячим) и пошевелил левой рукой, которая двигалась. Товарищ озадачился. Нет, я понимаю – ковидная больница, "красная зона" и всё такое. Но полудохлый слепоглухонемой дебильчик в приёмном отделении безо всякого сопровождения – такое себе.

Муторно. Сонно. Серо.

На соседней каталке мужик требовал Путина и размахивал ногой. Я немного потревожился, как бы он до меня не дотянулся случайно, а я сегодня слегка не боец, но сильно озаботиться не успел. Снова ушёл в "нигде".

Потом меня засовывали в какой-то аппарат – догадался что КТ, и снова забил.

А вот: на кровати, абсолютно голый и разных трубок из меня торчит – немеряно. Причём некоторые – из самых неприличных мест. Попытался посмотреть левым глазом. Ну как... Светлое пятно, изляпанное темными кляксами. На койке у противоположной стены – знакомая нога и голос. Товарищ пол-ночи пытается перелезть через бортик койки. И с грохотом к нему пришла удача, но судя по воплям он ей не рад.

Кислородная маска жутко мешает нормально дышать, скажу я вам. У меня начинает болеть голова. До этого, как не странно, боли не было. Голова болит страшно. Жутко. До поросячьего визга. Вся. Болят даже волосы на голове. Буквально. До них нельзя дотронуться. Лёгкое прикосновение – словно раскаленным ломом в голову ткнули. Невозможно приткнуться в подушку. Ни один обезбол из доступных не помогал. И так – три месяца. Но тогда я ещё не знал, сколько продлится непрерывная пытка. Я ещё был сильно не в себе и мне было фиолетово и на себя, и на голову и вообще.

Утром (а может быть, не утром) меня растеребила какая-то бабуся. Без "скафандра", что характерно. И скрипуче поинтересовалась, как я тут. Я, к собственному удивлению, каркнул "Кархмахно", бабка многозначительно протянула "Во-от!" и отчалила.

Не знаю, что в меня вливали, пока я был в перманентном коматозе, но мне это явно пошло на пользу: у меня чуть-чуть шевельнулся указательный палец правой руки. Только чуть, и только палец. Но мне не стыдно признаться – я заплакал. От того, что не всё потеряно. Как бы, я всегда знал, что чего боишься, то и случается. Боишься собак – быть тебе покусанным. Шпаны боишься – непременно отпиздят, прошу прощения за мой французский. Я всегда боялся во-первых ослепнуть, а во-вторых, поскольку смерть мужчин от инсульта – наша семейная традиция, то, собственно, инсульта. Боялся. И – блять, двойное бинго и немота бонусом!

Нога вела себя и того лучше. Она слушалась неохотно, весила, по ощущениям, как чугунный мост, но она шевелилась целиком.

Сосредоточился на руке. Всё время, пока был в сознании мял и гнул пальцы левой рукой. Если бы я был ящерицей – хвост у меня отрастал бы стремглав.

Пришла молодая узбечка. В хиджабе и "скафандре". Представилась врачом. Сказала, что забирает меня к себе в отделение.

И вот тут – лирическое отступление. Ненавижу мигрантов. Про узбечек в комментариях к какой- то статье на "Дзене", помнится, я высказался что это "грязь и антисанитария. Они моются, только если случайно под дождь попадут".

В отношении этого врача – приношу свои искренние и глубокие извинения. Таких людей, как она мои слова не касаются ни в коем разе. Если все мигранты будут как этот врач, то пусть приезжают и пусть ходят хоть в хиджабах, хоть в шапочках Боба Марли. Да.

На другой день санитары – юноша с девушкой – перегрузили меня на кресло-коляску, голого, завёрнутого в простыню, и покатили в неврологию. Захватили с собой и скандалиста. Такого же. В простыне. Бедолагу в кресле укачало и в пути по длинным коридорам он совсем сник.

Голова не давала уснуть. Мне ставили какие-то бесконечные капельницы, кололи несчётные уколы, заталкивали в меня пилюли горстями. Я больше не впадал в коматоз. Но боль выматывала.

Я начал пытаться вставать. За спинку кровати. По стеночке. Медленно. Нас пятеро в палате. Из них один настолько глубоко в себе, что я не понимаю, как его выпустили из реанимации. Трое зафиксированы привязками, ибо в свободном состоянии дерут памперсы и стараются свалиться с кровати. То, что я начал подниматься – весьма кстати. Я даю им пить, когда зовут. А зовут они каждые двадцать минут. Кто-то сказал им моё имя. Они на привязках, не в себе но разговаривают. Я всё понимаю, с трудом, по стеночке, но встаю. И не говорю. Учусь.

Рука – верёвкой. Но пальцы зашевелились. Неловко, не синхронно, но лиха беда начало.

К концу февраля меня выписали домой. Как раз навалило снега. Жена приехала за мной на такси, но дворы замело и мы не доехали до дома каких-то сто метров. Мы решили пройти их пешком.

Это были самые долгие сто метров в моей жизни.

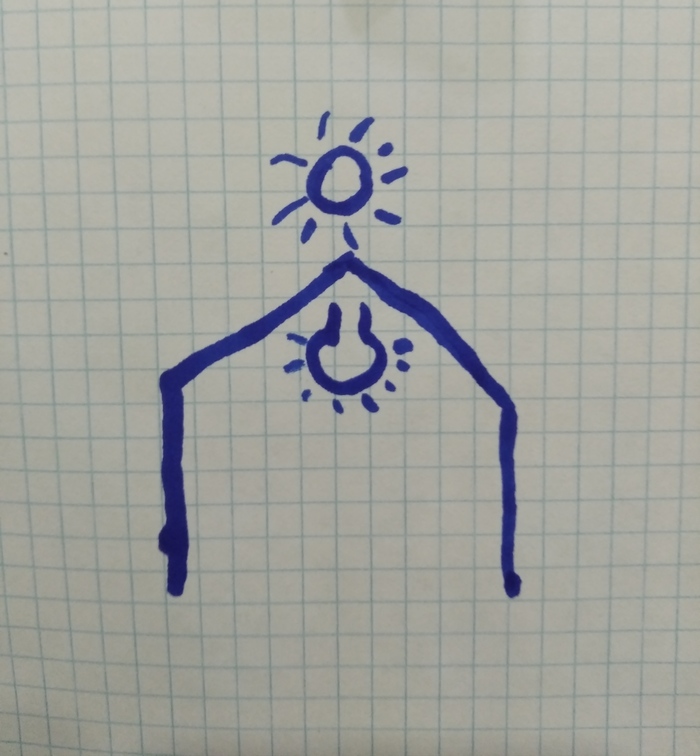

Я пришёл в себя. Я научился говорить. Не так, как раньше, но я не немой. Я умею ходить. Я пользуюсь правой рукой. Я снова сел за руль. Путь длиной в девять месяцев.

Путь кенгурёнка.