«Значит, убивать можно, если это оправдывает церковь?"

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

...Оставляем убитого и возвращаемся в траншею. После случившегося спать уже не хочется. Рудаков усиливает посты до двух человек – Муравьем и Шестаковым, остальные расходятся. Я снова сажусь на бруствер – там же, где и сидел. Разные мысли одолевают. Беспокоит неизвестность завтрашнего дня: будем ли мы завтра? Все ощутимее холодает. Очень хочется развести огонь. Закрываю глаза и представляю, как сижу у костра, протягиваю к нему ладони, согреваюсь.

– Как думаешь, Медицина, Бог есть? – Вовкин голос выдергивает меня из иллюзии.

Рысаков неслышно подошел со спины и присел рядом со мной на корточки.

– Не знаю… – его появление и вопрос ошарашили. – Наверное, есть, раз все о нем говорят.

– А ты веришь?

– А ты про какого Бога спрашиваешь: про нашего Христа или про их Аллаха?

– Да нет, я вообще спрашиваю, – он сидит, свесив голову, и я чувствую, что ему сейчас плохо.

– Думаю, что Бог вообще один для всех. А все остальные, кому люди поклоняются, – ненастоящие.

– Почему?

– Думаю кому-то выгодно, чтобы люди в разное верили, так ими управлять проще. А так – да, я верю, что Бог есть.

Похоже, Рысак глядит на меня в упор, но в темноте я смутно различаю лишь его силуэт. Слышу, как он сопит и чиркает патроном по рожку автомата:

– Как думаешь, Серега, я в ад попаду?

С тех пор, как я в армии, меня почти никогда не называют по имени. Навряд ли многие его даже знают.

– Что ты несешь, Вовка! Какой ад?! Ты врага убил. Мы на войне – ты что, не понял до сих пор? – он молчит, а я продолжаю – Ты забыл, сколько они наших четвертого февраля убили?

– Да помню я…

– Это повезло, что ты его первым заметил, а то сейчас сам бы остывал на берегу.

– Да я понимаю….

– Ну а что тогда начинаешь?

– Но это же все равно убийство.

– На войне это не считается. Нас сюда послали – значит, нашей стране нужно, чтобы мы здесь были. А религия… Каждая религия оправдывает своих воинов, потому что они защищают от гибели ту страну, где живут.

– Ну, тогда выходит, и чечены тоже свою родину защищают. Разве не так?

– Слушай, их родина – это и наша родина тоже. Просто они в этой местности живут, а мы в Сибири. Но страна у нас одна, и мы здесь, чтобы она окончательно не развалилась.

– Глупо выходит…

– Почему?

– Получается, что и мы, и они воюем за свою родину, только каждый понимает это по-своему. Они убивают нас, а мы – их, и все считают, что поступают правильно. Наша церковь говорит, что мы воюем за святое дело, а их муллы то же самое им говорят. И так все складывается, что все воюют за святое дело, только против друг друга. И все убийства узаконены, и никто за них не несет ответственности ни перед законом, ни перед Богом.

– Ну, может быть… Не знаю.

– Значит, убивать можно, если это оправдывает церковь. Так выходит? То есть убивать людей нужно по определенным правилам. Так получается? А кто сказал, что Бог разрешает убивать, если это делать по правилам? Я читал десять заповедей, и там просто написано: «Не убий». И не сказано про то, что можно убить во имя каких-то высших целей.

Молчу. Понимаю, что он прав в своих рассуждениях, я и сам постоянно об этом размышляю. Но сейчас, в этой обстановке, об этом нельзя думать, и мне очень не нравится его подавленное настроение, которое начинает передаваться и мне. Это раздражает и даже злит.

– Знаешь, Серега, мне страшно. Я не хочу в ад.

– Не ссы, Вовка. В ад ни ты, ни я, ни они – никто не попадет.

– Почем ты знаешь?

– Потому что не мы это придумали. А мы всего лишь исполняем свой долг. Сейчас это наша обязанность. Мы – воины своей страны и должны защищать ее. Вспомни Куликовскую битву: воин Пересвет, между прочим, монахом был. И вообще, хорош ныть, пришел тут всякую чушь мне в уши лить. Ты сейчас где стоять должен? Вот и вали на свой пост.

– Ладно тебе ругаться, – Рысаков уходит.

Оставшись один, сижу на бруствере траншеи, свесив в нее ноги в облепленных грязью кирзовых сапогах. Слушаю ночь. В вязкой тишине разносится слабый, приглушенный обрывом высокого берега шум реки – это несет свои воды Аргун. Где-то высоко в горах тает снег, и вода стекает тонкими струйками по склонам, собираясь в ручьи, которые сливаются, образуя шумный бурлящий поток, устремляющийся на равнинную часть Чечни. Скрытые тьмой, в поле рокочут танки. И хотя их едва слышно, само присутствие грозной мощи успокаивает, внушает уверенность, дает чувство защищенности. Изредка слышен треск автоматных выстрелов, словно ломаются сухие ветви кустарника. Или с шипением у моста взлетает осветительная ракета. А со стороны чеченских позиций тишина, будто и нет их вовсе. Но я знаю: враг рядом.

Разговор с Рысаком растормошил. Сидя сейчас в одиночестве в кромешной темноте, думаю над смыслом нашего существования. В чем он заключается? Зачем мы рождаемся? Зачем живем? Неужели только для того, чтобы оставить потомство и умереть? К чему тогда нормы морали, общепринятые правила человеческого общежития? А совесть? Зачем нам дана совесть? Ведь она не помогает в выживании индивида, а только мешает. Уж коли человек живет лишь единожды, и жизнь заканчивается после нашей смерти окончательно, то к чему мне соблюдать какие-то правила? Подчиняясь этой логике, нужно жить для себя, в свое удовольствие. Право сильного должно править миром! А слабых естественный отбор выбросит на обочину жизни, и человечество, как вид, станет даже здоровее. Не об этом ли писал Достоевский?

Но я так не могу! Я слушаю голос совести, который иногда звучит внутри, и это удерживает меня от совершения некоторых поступков. И так любой – в чем-то да не может поступиться совестью. Она, как наместник Бога, присутствует в каждом. Она шепчет нам. Чем меньше мы ее слушаем, тем голос ее слабее, тем мы более эгоистичны и жестоки. И деградация, которая с нами происходит, незаметна для нас самих – ее можно видеть только со стороны, и мы замечаем это за другими. Но только не за собой! И лишь трагедии, удары судьбы способны очистить наше сознание, пробудить совесть, вызвать покаяние за содеянное. Будет ли человечество раскаиваться за все злодеяния, которые оно совершило?

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"

Генка( авторский рассказ на память о В. Смакотине)

Генка Свешников и майор Котов из военкомата жили в одном подъезде. Разные, как золушка и родная дочь в сказке, если ее переложить на жизнь.

Руки у Генки были золотые: шапку надо? - пожалуйста!

Мебель под старину - без проблем. За мебель платили хорошо, на неделю загула хватало.

Был у него друг Коля - настоящий, как Столичная водка, крепкий, как сибирский мороз. Коля руками мог разве что в морду дать, не задумываясь, да рисовать, работая оформителем разных стендов, выставок и интерьеров. Оба были свободны во времени ,когда хотели, работали, а отдыхали друг с другом и с водкой в обнимку.

Ещё был Генка большой шутник и авантюрист. Однажды встретил друга, показывает пакет, а там она, родимая , но закуски нет. Николай предлагает выпить у него дома.

Генка замахал руками: Ты, что мамаша твоя турнет, как в прошлый раз.

Николай другой вариант:

Пойдем в сквер, там и стакан есть, но закуски нет.

Генка хлопает себя по лбу:

Есть вариант.

И потащил его в соседний административный корпус больницы. Поднимаются на второй этаж, а Генка из под коврика достает ключ, а там на плите картошечка с грибами.

Во - радостно восклицает Генка - ещё тепленькая.

Хряпнули по полстакана,

закусили. Генка на диван залёг, а Николай закурил и спрашивает:

- А кто здесь у тебя, сестра?

- А бог его знает, видел заказчик ключ прятал.

Николая как ветром из кабинета сдуло, а Генка все ворчал, что картошку не доели..

Или как то Колян решил завязать с выпивкой. Два месяца не пьет, терпит, волю тренирует.

И вот пошли они с ним к девчатам в медуниверситет. Генка выпивает, балагурит, а Николай влюбленно на одну из студенток смотрит.

А Генка не теряет время даром, уже в кухне перекуривает с дивчиной.

Николай подходит и слышит, как девушка спрашивает : А почему Николай не выпивает?

Генка сходу: Не заставляйте его, мужское достоинство с этим зельем потерял..

Надо отметить, что Генка честно отслужил в погранвойсках. И запомнил на всю жизнь первую инструкцию от офицера. Тот поставил их по стойке смирно.

- Запомните главное в нашей службе: если увидите нарушителя, вы должны сделать два выстрела: первый - в него, второй ; в воздух, если первым убили нарушителя.

Генка удивился:

- Так по уставу - наоборот!

Офицер ответил сквозь зубы:

- Я, сука ты непонятливая, хочу, чтобы мамка твоя тебя дождалась, а жизнь нарушителя мне безразлична.

Зауважал Генка своего офицера, но в нарушителя не удалось стрельнуть, видимо, те знали правило здешней заставы. Хотя одного взял живьём. Увидел силуэт и к нему, перебегая от одного дерева к другому. У одного толстого остановился, а китаец с огромным рюкзаком прямо на него. А когда любитель золотого корня поравнялся с ним , заорал лихоматом, что тот в обморок упал. Кое как откачали. Хотели представить к награде, но Генка в самоволку сбегал и трое суток получил гауптвахты.

Его друг Колян служил в частях МВД, охранял зэков.

Когда они почти одновременно дембельнулись, то загуляли на пару недель. Как-то попали в компанию с бывшим заключенным Бравым. Оказалось, что Бравого охранял Коля. Генка и говорит:

-Ну, ты хотя бы сейчас вдарь Коляну в морду!

А тот отказывается:

- Не могу. Знаешь, как я с ним познакомился? Стоим после работы у ворот в зону. Ждем конвой другой бригады, и вот он движется, а на руках несут пьяного вдребезги Коляна, в руках которого ремень от автомата, а сам автомат прыгает по земле. Охранял он другой отряд, но уважали его и в нашем, и никто не сбегал, даже когда он спал в обнимку с ружьем своим. А что , все знали, что Колян одного офицера-беспредельщика ударом в морду остановил, когда тот сапогами бил заключенного. От трибунала спасло то обстоятельство, что картины начальству рисовал, которое водкой и рассчитывалось.

Бабушки, соседки по дому, жалели и любили Генку. Любую просьбу он выполнял быстро и денег не брал, разве что бутылку. Всегда угощал бабушек ; то конфетами, то печеньем, то чаем, разговаривал уважительно.

Как-то Генка подходит, пьяненький, веселый, не успел бабусям семечки отдать, а тут нарисовывается пузатый майор - вычищенные ботинки, китель красуется на нем, галстук цвета хаки, подходит неторопливо, и важно и строго учит Генку уму-разуму при скоплении соседок, сидящих на двух лавочках:

- Ну когда ты ума наберешься? Десяток лет уже мозолишь своим пьяным видом наши глаза, ; и добавляет, обращаясь к соседкам, правду, бабули, говорю?

Те кивают:

- Пора бы бросить, Гена, это зелье , хороший же ты мужик.

- А как ему бросить, если вон дружок Коля идет с сеткой...

- Эх, Генка, не получится у тебя стать человеком, галстук топорщился поверх кителя майора.

- Жалко тебя, Гена, - молвила одна из одуванчиков, брал бы ты пример с товарища офицера.

Генка не остался в долгу:

- Что? С Котова пример?! Да, вы что, уважаемые гражданки? Если война, он же убежит первый! А не дай бог, попадет туда чудесным образом, так свалится в траншею и там останется ; куда он с таким брюхом?

И такие диалоги происходили часто: заканчивали рабочий день мужики почти в одно время, а бабушки любили посудачить рядом с домом.

Как-то Генка сдал шикарный резной стол, на вид девятнадцатого века. Денег отвалили, но меньше в два раза, чем обещали, и он сразу с сумкой, в которой покоились пять бутылок водки, побежал домой, где его ждал Колян.

Выпили две, сходили на улицу девчат проведать, но их не нашли, зато встретили собаку с поводком, взяли с собой, накормили дома колбасой и хлебом. На всякий случай налили сто грамм, но та недовольно поморщилась.

И тут звонок. Колян открывает, а в дверях ; Котов, только не бравый офицер, а Ипполит пьяный из фильма «С легким паром»: пальто расстегнуто, один конец шарфа свисает до полу, фуражка набекрень, морда, как у бульдога, красная. Коля увидел это чудо и закрыл дверь.

Генка поинтересовался, кто там, и, получив ответ, соскочил с места ; и за дверь.

; Колян, неси стакан и фотоаппарат, срочно! Какая удача!

Хватает стакан и Котову:

- Пей, друг!

Котов, едва открывая губы:

- За... нас... защитников....

- Да, пей, наш герой родины! ; ну и влил ему полстакана в рот, другую половину расплескал на китель, шинель , брюки. А потом схватил его за талию, подтащил к двери соседки, одной из любителей посудачить, и звонит в дверь:

- Это не ваш мужчина?

- Гена, так это же Котов, он на пятом этаже живет.

- Ах, извини соседка, точно, запамятовал.

- Баба Света, не ваш супруг вдрызг пьяный? ; в следующую квартиру.

Та только взмахнула руками, но на площадке осталась.

А Генка уже другой женщине, помоложе:

- Валентина Григорьевна, не нужен хороший мужичок, офицер, майор? Правда описался немножко...

- Гена, ты что, издеваешься? Мне Зинаида спасибо скажет, а я на жертвы не подписываюсь, ; с юмором отказала артистка местного театра.

- Баба Света, подними шарф, пойдем с нами. А ты, Колян, сделай фото на память.

Генка прислонил офицера к стенке, обнимая одной рукой, а второй приподнимая голову:

- Смирно, черт побери, голову вверх, пьянь несуразная, ; и за волосы придержал голову майора.

- Ты... ты, Ген... - шея майора не держала голову.

- Баба Света, становись рядом и улыбка: сейчас птичка вылетит! Давай, Колян, командовал друг.

- Иди, Колян, подсоби, держи пьянчужку эту, ; и Генка стал все квартиры до пятого этажа обзванивать и везде ехидничать насчет правильности офицера. Весь подъезд скопился на площадках, бабушки охали да ахали, а друзья звонили в квартиру майора.

В дверях появилось красивое личико, ярко накрашенные губки и наглая, почти вываливающаяся грудь Зиночки. Ее смазливое личико скривилось при виде делегации...

- Зинаида Ивановна, заберите вашего супруга, а то во все квартиры к женщинам рвется, кричит «всех защищу, всех пожалею!», даже бабушек вдохновил, а Зинку, говорит, убью за ее измену! Ты уж разберись с пьяным отребьем, а то нам с Коляном на работу надо идти, и толкнул пьяную плоть в объятия жены. Та схватила его, но не удержала и он медленно повалился на пол.

Один ботинок слетел с ноги майора и остался в подъезде. Генка взмахнул ногой и ловким ударом забросил его в квартиру.

- Милые соседки, расходитесь. Трагедия у человека, а вам спектакль, нехорошо. Зина переспала с подполковником, начальником Котова. Представляете, какое состояние у бедного соседа, а вы все улыбаетесь. И вы мне еще все говорите, бери пример с Котова? Что, хотите, чтобы у меня рога выросли?

На следующий день по району появились распечатки фотографий Котова с Генкой и бабой Светой. Внизу надпись гласила: «Тому, кто найдет шарф, который держит бабушка, потерявший выплатит премию в размере 50 тысяч рублей. Обращаться в военкомат по адресу: улица Фрунзе, 18». Ночью Котов ходил по району и срывал объявления, но фото увидел военком, и Котову не дали очередное звание.

После этого случая Котов пробегал мимо бабусь, а Генку старался обходить стороной, что удавалось редко. Как только видел тучную фигуру, Генка кричал командирским голосом:

- Бабули, смир-но! Товарищ алкаш, желающие выпить построены! Доставать бутылку?

Сначала майор написал заявление в полицию за издевательство над честью российского офицера. Генку потаскали, но делу ход не дали, а майор спешно поменял квартиру...

Генке нервы больше никто не трепал, кроме собаки, которая часто разливала бутылку водки и оставленный стакан.

А в стране распоясались чеченские бандитские группировки. И стали доставать олигархов, кои приватизировали несметные богатства. Этого олигархи во главе с Березовским не могли допустить и натравили один народ на другой. Началась первая чеченская война, кровавая, с подачи олигархов.

Генка с Коляном подрядились добровольцами. Котов не скрывал улыбки, оформляя документы друзьям.

- Ты, не радуйся майор, вернусь ; бутылку поставлю , походим по бабам, хотя тебя и на бабусь не хватило в прошлый раз.

В Грозном они попали в мясорубку. Вдвоем в разрушенном здании, а впереди"чехи", человек тридцать. Генка достал фляжки, пару металлических стаканчиков. Выпьем брат, и ты давай за подмогой через окно .

Я не пойду - Колян выпил стакан.

Приказываю, отбыть за боеприсами и подмогой! И быстрее! Он толкнул друга к окну, а сам прикладом автомата выбил остатки стекла. Николай исчез в оконном проеме. Генка отстреливался до последнего вздоха, матерясь и приговаривая:

- Я вам, б. ь, не Котов, вверх стрелять не буду.

Николай пробежал метров двести и увидел, как боевики окружили дом со всех сторон, он понял, что за подмогой не успеет и повернул назад.

Очнулся в больнице. Сведений о Генке не было.

Когда выходил из больницы услышал слова другого юмориста, профессора Задорожнего:

- Пациент, несмотря на все наше лечение, остался жив.

После госпиталя Колян долго искал тело друга, три раза посещая «знаменитый» морг в Ростове. Но друга не нашел.

С тех пор Колян не пил совсем, только в день рождения Генки наливал два стакана и накрывал их черным хлебом.

А потом шел к дому, где жил Генка, и нес бабушкам конфеты и печенье, чтобы помянули друга. На посошок, в военкомат. Ставил бутылку Котову:

- Обещанное, от Генки...

Майор соскакивал, выпрямлялся, руки тянул по швам, а живот сдвигал бумаги на столе. И молчал пил, не глядя в глаза Коляну.

Только что окончился бой... 4 февраля 1995, Гикаловский

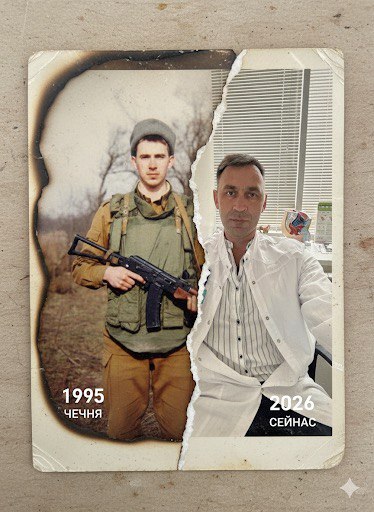

Наш танковый батальон принял первый бой ранним утром 4 февраля 1995. Под прикрытием густого тумана и сумерек противник практически вплотную подошел к нашим позициям. Пехоты не было, она выполняла другую задачу. Я не знаю что это было и почему. Просчет командования? Недооценка противника? Переоценка собственной мощи? Как бы то ни было танковая рота примерно из 9 машин, одна брдм взвода технического обеспечения и БМП начальника штаба танкового батальона капитана Султанова удерживали перекресток. Взвод связи из нескольких человек и я, санинструктор, составляли десант. С нами были еще какие-то небольшие группы не то разведки, не то спецы - мужики среднего возраста. Мне кажется они вообще были не из нашего полка, поскольку полк состоял на тот момент сплошь из срочников, контрактников еще не было. Эти ребята были на БРДМ и (тут я не уверен, прошло очень много времени) на БТР. Именно они вели бой на этом перекрестке накануне, 3 февраля, когда наша колонна въехала на него. Я был в десантном отсеке БМП. Слышна была пальба, но был ли реальный бой, как описывает Скипский в своих воспоминаниях, я не знаю. Если и так, то совсем скоротечный и какого-то существенного сопротивления не было. Мы увидели уже последствия, которые я описал в книге. Писал без домыслов, как было на самом деле. Некоторые острые и болезненные моменты мне пришлось сгладить или обойти, поскольку говорить об этом здесь, посреди мирной, нормальной жизни, считаю нельзя. Там, на войне, все видится иначе. Тем, кто воевал, тем более воюет сейчас, это понятно. Объяснить это остальным для меня может оказаться непосильной задачей. Просто примите на веру. Война меняет человека. Выедает, испепеляет его душу, иссушает сердце. Вернуться к нормальной мирной жизни после всего - все равно, что родится заново. Происходит это в муках, болезненно. Порой мне кажется, что все мы, кто вернулись с войны, все те кто еще вернется с этой войны (СВО) на самом деле давно убиты, вмерщли в тот снег, лед, вдавлены в раскисший чернозем и захлебнулись дождями под чужим небом. И я нынешний - совершенно другой человек, сохранивший обрывочные воспоминания чьей-то чужой жизни.

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

...Словно по команде, не сговариваясь, мы идем к нашим погибшим товарищам. Шаман уже там. Он стоит на коленях и воет по-бабьи:

– А-а-а-а-а-а!.. А-а-а-а-а-а!.. Стас!.. Что я твоей матери скажу?! Как я ей в глаза смотреть буду?! А-а-а-а-а-а!..

Мертвые лежат смиренно. Обступив их, мы стоим молча. Насупились. Комкаем шапки в руках. Февральский воздух холодит бритые затылки, и легкий ветерок шевелит наши чубы. Низко над нами склонилось чеченское небо, спящие деревья в лесопосадке тянутся к нему. Неподалеку догорает танк с сор- ванной башней. Эта картина отпечатывается в моем сознании. Кажется, что я никогда уже не смогу стереть ее из своей памяти. Подходит комбат. На его лице задумчивость. Он жует жел- ваками и долго молчит. Затем произносит только одну фразу:

«Это война, ребятки». И уходит.

Подходят другие офицеры и солдаты, стоят, смотрят и тоже расходятся. Шаман осматривает карманы своего друга. Записная книжка, ручка, карамелька и в серую клетку носовой платок – в нем что-то завернуто. Шаман разворачивает ткань – это значки «Гвардия», «Отличник Советской армии», «Специалист» 1-й степени и «Воин-спортсмен», 2-й разряд. Вот и все солдатское имущество.

К перекрестку подогнали штабной БТР и загружают на него убитых. До него метров двести. Вчетвером, взявшись кто за руку, кто за ногу, мы несем тела к перекрестку. Спотыкаемся, пыхтим. Рука Зверя все время выскальзывает из моих рук, того и гляди выроню.

Мне никогда не приходило в голову, что мертвое тело так трудно поднять, а тем более нести – словно кисель, плоть выскальзывает из рук, невозможно удержать. Вчетвером мы, живые, с трудом несем одного мертвого. Добравшись, кое-как поднимаем его на БТР. Там уже лежат поперек брони несколько убитых. Сколько их там – пять, десять? Грязные руки со скрюченными пальцами безвольно свисают вниз, торчат подошвы облепленных грязью солдатских кирзовых сапог.

Снова идя к арыку, видим, как навстречу несут Серегу Станишевского. Запрокинутая голова качается у самой земли. Обернувшись, провожаем его взглядами. И потом, вернувшись, подхватываем Стаса. Мне досталась нога, я подхватываю ее под колено. Она разгибается, выскальзывает. Вторая нога у Муравья, и ему тоже не удается удержать ее:

– Пацаны, погодите, перехватиться нужно.

Опускаем погибшего на спину и беремся за гачи его штанов. Вроде получше. Брехня в фильмах, когда показывают, как один человек несет бездыханное тело товарища – мы вчетвером еле справляемся. Отдаем тело еще одного нашего товарища и молча шагаем к нашей «бэхе».

Дорога, по которой мы сейчас идем, обильно покрыта грязевой жижей. И не подумаешь, что под ней асфальт. Когда проходим мимо разбитой легковушки, я спотыкаюсь, зацепившись носком сапога за какую-то веревку. Чуть не падаю. Ругаюсь. Оборачиваюсь посмотреть, за что зацепился – это кишки! Человеческие кишки, которые перемешаны с грязью. Тело, раздавленное и расплющенное, словно по нему проехал каток, вмято в коричневую жижу. Сейчас оно напоминает вырезанный из картона и обезображенный силуэт человека. У него была голубая джинсовая куртка на меху и спортивные штаны с продольными синими и красными полосками. Что-то, что есть во мне, какая-то незнакомая часть меня, хочет рассмотреть лицо, похожее на безобразную плоскую маску, но сознание противится. Взгляд лишь касается его и испуганно скользит в сторону.

Когда возвращаемся, то все уже ощущается по-другому. Затишье. Только слышны приглушенные звуки танковых двигателей, тех, что за домом и на перекрестке. Откуда-то понабежало народу, который толпится возле БРЭМ и во дворе дома. Там, у костра, что-то разогревают на огне. Кипит чай в ведре. Гус- то пахнет соляркой и тушенкой. Неподалеку на гравийке две БМП – пыхтят выхлопами. Мотострелки смешались с нашими – бродят, о чем-то разговаривают. Зампотех сидит на все той же расстеленной плащ-палатке с отрешенным видом. Прислонившись спиной к катку «брэмки», расставил согнутые в коленях ноги и, загребая стреляные гильзы, бросает их по одной в стоящий в нескольких шагах перед ним АГС. И все как-то обыденно. Спокойно. Будто ничего и не было. Только все еще догорают танки…

Слышу из-за спины окрик Долгополова и оборачиваюсь:

– Медицина, может, сходим на чеченов поглядим? Там их человек двадцать по посадке валяется.

– Зачем?

– Так. Интересно же. Может, мы кого-то из них грохнули.

– И как ты это узнаешь? На них написано, что ли?

– Да не бзди! Они не укусят. Мертвые не кусаются, – Юрка, скривившись, хихикает своей шутке. Видимо, доволен ею.

– Не… Не хочу. Что я, трупаков не видал, что ли? Да я еще в морге на них насмотрелся, когда в училище учился.

Это я сильно преувеличиваю. В морге я был лишь раз на первом курсе медучилища, и увиденное тогда оставило надолго отпечаток в моей памяти, а специфический сладковатый запах разлагающейся плоти мерещился мне несколько дней так, что я не мог есть мясо. Нет, теперь я не боюсь покойников. Только что на танкистов смотрел. Но это другое. А сейчас боюсь, что запомню лица, убитых нами и буду видеть их в снах. Не хочу этого.

– Медицина, кончай! Айда посмотрим, может, трофей какой найдем. Видал АГС? – Юрка кивает на стоящий перед капитаном автоматический гранатомет. – Во-о какая махина. Это нас с него обстреливали. Повезло, что пуля попала в затворную раму и заклинила его, а то кранты бы нам. Пошли, не ерепенься.

– Не, Юрец, ты сам давай, если хочешь. Не боишься? Сниться будут…

– Я их живых не боялся – че мне мертвые?

Он уходит к дому, и вскоре вместе с Муравьем они скрываются в зарослях кустарника. Я же остаюсь в некотором замешательстве.

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"

Предыдущий фрагмент - в моем профиле

Штурм. Чечен-Аул, 15 марта 1995

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

…От моста к нам идут двое. Когда подходят ближе, в одном узнаю Саню Соколова, с которым служили в танковом полку. Он тоже меня узнает. Оба радуемся встрече, хотя никогда до этого не дружили.

– Медицина, здорово! – он первым протягивает руку, на его лице я читаю искреннюю радость.

Крепкое рукопожатие, обнимаемся.

– Привет! Ты как? – спрашиваю я.

– Живой! – он смеется, и удачно очерченный рот растягивается в улыбке. При этом на верхней губе проступает старый шрам. – А вы чего тут собрались?

– К атаке готовимся.

– Туда? – он кивает в сторону поля.

– Похоже… А куда еще?

– Ясно. «Бэху» сгоревшую видел там?

– Ну.

– Тараса помнишь из нашего батальона? Сгорел в ней заживо.

– Как?!

– Позавчера еще, утром. Когда их «бэху» подбили, все повыскакивали, а он прикрывать остался. До последнего отстреливался.

Замолкаем. Отчетливо помню, как чадила горящая БМП, и длинные, захлебывающиеся очереди пулемета… Оказывается, это Тарас горел в ней. Перед внутренним взором возникло смуглое, суровое лицо, грустные глаза, полные губы. Таким я видел его в последний раз, когда уезжали из Безречной. И уже два дня, как его нет.

– А мы вчера МТФ брали, – продолжает Саня. – Начали еще позавчера, по темноте. Подтянулись до середины поля, а как светать начало, пошли. Нас «чехи» хоть и не ждали, но встретили конкретно. Так долбили, что головы не поднять. Там забор бетонный есть, я под ним пролезал – как саданули из пулемета! Чувствую, за шиворот сыплется. Уже после боя пацаны говорят: «А че у тебя весь капюшон дырявый? Где подрал?» А это дыры от пуль, представляешь? – он поворачивается и, достав рукой капюшон, показывает мне. Там в самом деле несколько дыр с рваными краями.

– Ни хрена себе… Везунчик ты, Саня! – хлопаю его по плечу, в ответ тот снова смеется. Делюсь и я своими новостями: – А мы двое суток в арыке просидели, вон где-то там, – неопределенно показываю в направлении, откуда мы только что прибыли. – Как «бэха» горела, видели. Слушай, а я что-то не слышал позавчера артподготовки утром. Она была вообще?

– Да какой там! Никакой арты не было, даже минометами не били. Типа эффект внезапности. Гребаные стратеги. У нас, знаешь, сколько пацанов поубивало да поранили?! – Саня зло сплевывает и сам же отвечает: – До хрена. А в разведке там вообще почти никого не осталось, несколько человек уцелели.

– Охренеть.

– Вот тебе и охренеть… Ладно, братишка, давай! Ни пуха тебе!

– Спасибо!

– Жив будешь – заходи потом, потрещим. Мы тут прямо за мостом стоим. Найдешь меня.

Он уходит, а я откидываюсь на спину и гляжу в небо. Сегодня оно просветлело, и это отрадно. Рокочут танковые двигатели, слышна редкая стрельба. Закрываю глаза. Думаю про Тараса, Зверя, Артура и всех, кого уже нет и никогда не будет. Немного тревожно, но я стараюсь гнать от себя дурные мысли. Считаю, сколько мне осталось служить. Выходит, меньше полутора месяцев – приказ в апреле. Кажется, так мало – полтора месяца, сорок пять дней. Но я здесь почти два, а по ощущениям – не меньше года. Да что там, мне все больше кажется, что я тут всю жизнь, и это никогда не закончится. Как так может растягиваться время?..

Мои мысли прервали взревевшие двигатели танков. Из башни дальнего высунулась голова комбата в шлемофоне. Он что-то кричит и машет рукой вперед. Маратов, Рудаков и Майборода встают, следом поднимаются остальные. Танки приходят в движение. Ближайший ко мне, лязгая гусеницами, на первой передаче, покатился вперед. Я встаю, закидываю ремень медицинской сумки через правое плечо и сдвигаю ее на левый бок. Снимаю автомат с предохранителя, дергаю затворную раму. С глухим лязгом она возвращается в исходное положение, досылая патрон в патронник.

Растянувшись в шеренгу, мои товарищи быстрым шагом идут сбоку от танков. Догоняю их и занимаю свое место. Слева – Завьялов, за ним – Майборода. Других отсюда не вижу. Танк в двух метрах справа от меня, он ближайший к лесопосадке. Прибавляет ход, и мне приходится перейти на легкий бег. То и дело с опаской поглядываю на него, остерегаясь, как бы не крутанулся – раздавит в два счета.

Первую сотню метров просто бежим. Слежу, чтобы не отставать, но при этом и не вырываться вперед. На подошвы сапог налипает земля, они становятся тяжелыми, громоздкими, подворачиваются ноги. Шлемофон, который несколько дней назад мне подарил Шиша, постоянно сваливается на глаза – приходится часто поправлять. Зря я его надел, лучше бы шапку свою нацепил. Медицинская сумка сползает на живот через каждые несколько шагов и мешает мне. То и дело я откидываю ее назад, за спину. И все мое внимание сейчас приковано к этим вещам, которые отвлекают от действительно важного. Мы идем в атаку. По-настоящему.

Неожиданно и поэтому особенно громко звучит выстрел танка. Не отдавая себе отчета, пригибаюсь. Гляжу влево. Завьялов, припав на одно колено, стреляет. Ищу куда, но вижу лишь ряд деревьев вдали. Майборода бежит, уперев приклад автомата в плечо. Каждые несколько шагов останавливается и делает одну-две короткие очереди. Звук их выстрелов мне не слышен – его заглушает рев танкового двигателя. Опускаюсь на колено, целюсь по линии деревьев впереди - где-то там враг. Плавно давлю на спуск. Короткая очередь. Еще одна. И еще. Пока стреляю – отстаю. Поднимаюсь и бегу, догоняя свой танк. Хочется спрятаться за его кормой, прикрыться его броней, но я бегу слева – здесь мое место в шеренге. Крутятся катки, наезжают на отливающие сталью отполированные траки, в стороны отлетают комья земли.

Не вижу, что там справа – за моим танком. И не вижу, что слева – за вторым. А только Майбороду и Завьялова, как будто только мы трое бежим в атаку. И хотя знаю, что это не так – все равно не по себе.

Преодолеваем почти треть расстояния, отделяющего нас от селения. Я не слышу ничего, кроме рева танкового двигателя. Он почти заглушает звук моих собственных выстрелов. Да еще его пулемет, который время от времени разражается бранью. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та.

Бегу, периодически приседаю, стреляю с колена или из упора лежа. Затем, тяжело дыша, встаю и снова бегу. Не зря я отдал свой бронежилет, иначе было бы еще труднее. Гляжу на Завьялова, ловлю его взгляд. Сейчас для меня он ближе, чем любой из школьных друзей. Оттого, что он бежит и стреляет, мне спокойнее. Чувствую в нем опору. Становлюсь увереннее и сильнее.

От рева танкового мотора, от выхлопов горячего воздуха, в которых колышется картина окружающего мира, у меня возникает ощущение, что все происходит не по-настоящему. Все наши перебежки, стрельба представляются мне какими-то наигранными, невзаправдашними, что ли. Словно на учениях.

До сих пор мы живы. Я жив. А есть ли там, куда мы бежим, вообще кто-нибудь? Стреляют по нам в ответ или нет? Я не знаю наверняка. Нужно бежать, и я в очередной раз опускаюсь на правое колено, целюсь, жму на спуск. Выстрела нет. Закончился магазин. Это уже второй. Меняю его. Пустой запихиваю в карман бушлата. Встаю, вытирая тылом ладони вспотевший лоб, поправляю сумку и шлемофон, бегу, догоняя танк.

Неожиданно он останавливается. Остальные – вроде тоже. Смотрю на Майбороду – он падает ничком, стреляет. Мы с Завьяловым повторяем за ним. Лежа на сырой земле поперек борозды, всматриваюсь в дальний край поля. Никого не видно, не вижу сполохов ответных выстрелов. Тайная надежда, что там никого нет и мне ничего не угрожает, крепнет. Прибрежная лесопосадка кажется безжизненной и пустой. Кроме темных стволов деревьев и кустарника, ничего нет.

В танке, что слева от меня, откидывается люк, и из него высовывается танкист в черной робе и шлемофоне. Он что-то кричит Майбороде и машет рукой вперед. Я ничего не слышу, но все и так понятно.

Прапорщик грузно поднимается. Высокий, в бронежилете похожий на кокон с ногами, он окидывает нас с Завьяловым коротким взглядом, что-то кричит и тоже, как танкист, машет рукой. Поднимаемся, бежим, тяжело переставляя ноги. Вот мы уже впереди танков. Вижу Рудакова, Маратова и остальных. И даже пехоту, которая продвигается перебежками: так же, как и мы, вдоль берега, но сильно далеко позади нас. Их БРДМ и БМП остановились еще раньше, чем наши танки…

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"

Предыдущий фрагмент - у меня в профиле

Нас уже тошнило от песен Булановой, но без музыки было еще хуже. Утро на берегу Аргуна. Чечня, 1995

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

Раннее утро. Туман плывет над рекой, а она шумит, течет, перекатывается по камням. Воды в ней мало, вброд можно перейти в сапогах. Справа, с того места, где я стою, немного видна дорога. От моста она уходит вверх по склону и там теряется, а ниже, у противоположного берега – на галечнике – застыл, накренившись, обгорелый остов вездехода. Его подожгли наши противотанкисты из ПТУРа на второй день штурма. Противник на нем не то подкрепление подвозил, не то раненых забирал. Весь противоположный берег реки зарос кустами, они высокие и практически непролазные. Дальше – редкие деревья, а уж совсем поодаль высится башня элеватора какого-то завода, наверное, цементного. Рядом – заброшенные корпуса и горы отсева. Строения как нельзя лучше подходят для наблюдателя – вся наша позиция оттуда видна как на ладони. Поэтому пехота то и дело – днем и ночью – палит по ним, особенно после того, как снайпер убил бойца. Это случилось пару дней назад – попал точно в голову во время завтрака.

Теперь мы живем с ощущением, что за нами постоянно следят. Ежедневно нас обстреливают с той стороны реки, обычно это случается утром или перед закатом, но бывает и днем. Стреляют, похоже, издалека, потому что огонь не слишком прицельный, пули срывают ветви ближних деревьев, впиваются в землю вокруг траншей, пролетают в воздухе, падая где-то в поле.

Свист пуль – это не образное выражение, они и в самом деле иногда свистят. А иногда издают шелест. Если произнести «в-ш-шик», то это будет очень близко. А если слышишь короткий взвизг – рикошетом пошла. Ударяет же пуля в землю с легким, еле слышным чавканьем, иногда цоканьем, и фонтанчики из земли выбивает точно такие, как в кино часто показывают. Вот только умирают люди не как в кино, а иначе – натурально и часто некрасиво. Лица их сереют или желтеют, глаза замутняются, губы становятся пепельными, бескровными. Внешность убитого порой изменяется так, что сразу и не узнать.

Но мы живем. Днем отсыпаемся, чистим оружие, поправляем обрушенные при штурме стенки траншей и пулеметных гнезд, обустраиваем свои новые жилища. Выкопали землянку, перекрыв ее сверху дюймовыми досками и засыпав землей. Установили железную печь и соорудили стол из снарядных ящиков. Как и прежде, из них же сделали нары. И, как завершающий элемент уюта: у нас все тот же старенький магнитофон. Кассет не прибавилось, мы по-прежнему слушаем Буланову. Откровенно говоря, нас уже тошнит от ее песен, но совсем без музыки еще хуже, поэтому крутим ее постоянно и слова выучили наизусть. Время от времени кто-нибудь порывается выбросить надоевшие кассеты в печь, но всегда находится другой, кто пресекает это покушение. Через несколько дней все повторяется, на этот раз роли меняются – даже забавно.

За водой ходим на реку. Это небезопасно. Нужно спуститься по крутой тропинке вниз по склону – от позиции метров пятьдесят. Кто-то скажет: что такое пятьдесят метров? Полминуты бега. Да, полминуты. Но ты сумей преодолеть их и попробуй прожить эти полминуты под огнем. И совсем непреодолимой пропастью кажутся эти пятьдесят метров, когда они отделяют тебя от твоих товарищей, а ты один во вражеских траншеях.

Поэтому в первый день я сам пошел за водой, чтобы показать пример и иметь моральное право отправлять в дальнейшем других. Со мной отправился Завьялов. Пока я, стоя почти по колено в шумящем потоке, черпал воду ведром, а затем, оскальзываясь на камнях, шел обратно, он прикрывал меня, присев на корточки за ближайшим кустом, – всматривался в противоположный берег. Было боязно, но я старался не подавать вида, отчего движения были неторопливые и плавные. Теперь за водой ходят Длинный и наши «слоны». Носят они ее большим оцинкованным ведром или в армейских термосах.

Днем мы жжем костер, разогреваем на нем консервы, которыми запаслись на кухне, кипятим чай. Я даже думаю постираться, а то штаны и китель «афганки» давно и многократно перепачканы грязью. Насколько мог, оттирал ее руками, когда она засохла, но вот рукава, воротник и брюки на коленях засалились и лоснятся жиром. И, пожалуй, не помешало бы подшить свежий подворотничок, а то этот был пришит еще в Гусиноозерске.

На следующий день после штурма, когда лазили по чеченским позициям и собирали уцелевшие после подрыва БМП вещи, нашли трофейный АГС, захваченный в первом бою. В нем тогда повредило и заклинило затворную раму, но зампотех починил. На этот раз гранатомет обгорел так, что стрелять из него уже невозможно, уцелела только тренога. Вместе с Чипом мы сняли ее и сверху проволокой примотали ПКТ с танка Зверя, который до сих пор Серега зачем-то возил в своей «бэхе». Импровизированный станковый пулемет установили в окопе на берегу реки, где теперь располагается второй пост охранения. Периодически для острастки и развлечения мы палим по кустам противоположного берега.

С питанием наладилось: трижды в день привозят горячее, и поначалу офицеры даже делились с нами своими доппайками. Ароматные кольца краковской колбасы, широкие пласты сала с прослойками мяса, куски сливочного масла, а иногда и куриные яйца дополняли наш рацион, скрашивали скучные и суровые солдатские будни.

Утром третьего дня я стоял возле костра, на котором в ведре подогревалась вода, и, раздевшись до нательной рубахи, умывался. Уже почистил зубы и собирался побриться. Намылив помазок, размазывал пену по заросшим за несколько дней редкой порослью щекам. В маленьком прямоугольном зеркальце, которое всегда носил в кармане кителя, отражалась лишь часть лица, и я то и дело крутил головой. Рядом умывался и чистил зубы Чип. Майборода курил папироску и поливал Маратову из котелка на шею и голову, тот стоял раздетый по пояс и фыркал от удовольствия. У костра Завьялов разогревал на огне кашу с тушенкой, вкусно пахло, и от этого в животе урчало. В палатке на печи «доходил» чайник.

Приближающийся из-за реки вой мины застал врасплох. Первым услышал его Вовка Рысаков. Он словно суслик высунулся из дальней пулеметной ячейки. Стоя полубоком, наклонил голову, стал прислушиваться. Все побросали свои дела и замерли, тоже обернувшись к берегу. Вой нарастал. Я стоял с намыленным лицом, с зеркалом в одной руке и безопасной бритвой в другой и слушал: неужели это то, что я думаю? Посмотрел на Чипа, а он – на меня. Маратов и Майборода неуверенно потянулись к траншее, но спрыгнуть в нее не успели. Мина рванула рядом с костром.

Тут же все пришло в движение. Бросив на огне кашу, Завьялов как сидел – так и упал, закрыв голову руками. Его осыпало землей. Костер разметало, тушенка вывалилась на угли, опрокинулось ведро. Димка вскочил и в несколько больших скачков достиг первой пулеметной ячейки, со всего маху свалившись в нее. Чип бросился с зубной щеткой в руке к траншее и спрыгнул в нее чуть раньше. Я оказался последним.

Следующая мина с душераздирающим воем угодила в бруствер рядом, за изгибом хода сообщения. Я отшатнулся и, развернувшись, рванул в противоположную сторону. Нужно было залечь тут же, но я вспомнил о лисьей норе, которая была в дальнем конце, и побежал туда. За поворотом столкнулся с Чипом. Разминувшись, мы ринулись в противоположные стороны. Третий разрыв был где-то между первой и второй линиями окопов и настиг, когда я почти добежал до норы. В этот момент кто-то толкнул меня сзади, и я повалился на дно. Сверху посыпалось на плечи, за шиворот, на голову.

Обернулся: в небольшое углубление в стенке траншеи, куда я бы едва поместился, лез Толстый. На мгновение мы встретились с ним взглядом: его глазные яблоки намеревались вылезти из орбит. Казалось, он ничего перед собой не видит. От его лица отлила кровь, оно было абсолютно бледное. Шумно дыша, прапорщик подвывал и повизгивал. Каким-то образом он сумел вместиться в это углубление – в проходе торчала лишь его жирная задница. Мой страх как рукой сняло – стало смешно. Я вытянулся здесь же, где упал, закрыл голову руками и начал считать.

Ви-и-и-и-у-у-у… Ба-а-ах! Четвертая упала где-то подальше. Ви-и-и-и-у-у-у… Ба-а-ах! Пятая еще дальше.

Ви-и-и-и-у-у-у… Ба-а-ах! Шестая совсем рядом, снова обсыпало землей. Мины прилетали с интервалом в шесть-восемь секунд. Последняя разорвалась за бруствером в поле. Досчитав, на всякий случай, до двадцати, я осторожно поднялся, стал отряхиваться. Вставали и остальные.

– Эй, братва! Все живы?! – прокричал Рудаков.

– Живой! – смеясь, отозвался Рысак.

– Ну, блин!.. Дали нам! – громко засмеялся кто-то, кашляя.

– Да вроде пронесло, – осторожно ответил Майборода и полез за папироской.

– А че нам, еп-тить? – усмехнулся Понеделин. И, выпрыгнув из траншеи, выкинул характерный жест: ударил себя по сгибу правой руки, сжатой в кулак, потряс ею в сторону реки: – Нате! Выкусите, гребаные черти!

– Ой, смелый какой! – послышался из-за поворота голос Завьялова. – А бзднул так, что я чуть не задохнулся. Думал, химическая атака началась.

Со всех сторон послышался гогот. Завьялов сам смеялся от души. Ромка хохотал вместе с ним, вытирая слезы:

– Да сам-то ты… Себя не видел, – стонал Понеделин, чуть заикаясь сквозь смех. – Слышу, взвизгивает кто-то и за сапог меня тянет. Гляжу, а он им голову закрывает.

Все смеялись, парни закуривали. Толстый Серега заворочался в своей берлоге. Я ткнул в бок подошедшего Чипа, мол, гляди и показал пальцем. Мы заржали еще больше.

– А че, товарищ прапорщик, ямка-то хороша, а?! Не тесно было? – не удержался я.

– Вот сука! – Чип сплюнул. – У него даже на роже это написано.

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"

Чем на войне может обернуться ссора...

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

Просыпаюсь от привычного холода, он пробирается через бушлат со спины. От неудобной позы затекло тело. В шалаше очень мало места: стоит металлическая печка и оборудованы нары, рассчитанные на одного человека. Но мы сидим на них вчетвером, привалившись к стылой стене. Давно прогорели дрова, и сквозь щели брезентовых перекрытий потолка и полога сразу же ушло тепло. Где-то далеко ухают тяжелые гаубицы, с шелестом проносятся снаряды.

Некоторое время сижу без движения, пытаюсь вспомнить, где я нахожусь и как сюда попал. Память неохотно приоткрывает завесу событий последних суток: танковая колея в черноземе, крупнокалиберный пулемет, брошенная в окоп граната, не достигшая цели, объятая пламенем БМП, испуганные глаза Длинного, глубокая рана на щеке у Муравья, растяжка…

Да, растяжка! Мне крупно повезло, что она оказалась сигнальной. Я уже понимал: вот-вот грохнет взрыв, и последним ощущением была досада за свою нерасторопность и нерешительность. Я так и не сумел укрыться. Ожидал разрыва гранаты, но вместо этого жутко завыло, и из ближайшего куста в воздух с шипением взлетела красная ракета, за ней еще одна, и еще, и еще… Не помню, сколько их было, но в этот момент слетело оцепенение, и я упал на землю плашмя. Слишком поздно, конечно. Но как можно быть к такому готовым, если тебя не обучали поведению в подобных ситуациях? А чему нас во- обще обучали? За год службы все мы только и делали, что ходили в наряды – по парку, по кухне, по кочегарке. Из автомата стреляли-то в лучшем случае пару раз. А техникой пользоваться учили форсированными темпами накануне отбытия в Чечню. Многие уже здесь, в боевых условиях, осваивали и закрепляли навыки управления ею.

После растяжки желание шариться где бы то ни было за пределами собственных позиций у меня отбило напрочь. Маратов плеснул мне из своей фляжки остатки коньячного спирта, и я выпил их в два больших глотка, занюхав рукавом. Потом сидели у костра и смеялись надо мной. Каждый, кто наблюдал этот случай, пересказывал на свой манер, перебивая друг друга:

«Нет, не так было». Изображали, жестикулируя и выразительно корча рожи: то меня в нерешительной позе с поднятой в незавершенном шаге ногой, то Майбороду со спущенными штанами. И все это вызывало новые взрывы безудержного хохота.

Остаток дня прошел в бестолковых хождениях по траншеям; сидели на брустверах, грелись у костра. Начали выкапывать землянку. Ночью жгли костры прямо в траншее и пулеметных ячейках, собираясь вокруг небольшими группами. Тепло от огня немного согревало спереди, но спина мерзла. Заготовленных дров не хватило и вторую половину ночи мы провели, сбившись в кучки, жались друг к другу. Фактически и не спали даже. С нетерпением ждали рассвета. Завтрак привезли рано, была сечка. Я ее терпеть не могу. Но все же поел, запил теплым чаем.

К полудню небо затянуло тучами. Длинный с Рысаком и Качок поочередно продолжили рыть землянку, а мы с Рудаковым, Завьяловым и Чипом отправились искать кухню, чтобы разжиться там заваркой, сахаром и, если повезет, консервами и сухарями. Когда пересекли поле и оказались на месте своей последней стоянки в арыке, то повалил снег с дождем, бушлаты стали быстро намокать, потемнели. Увидав закопанный в земле шалаш, мы, не раздумывая, ввалились в него, затопили печь – наломанные доски от ящиков стопкой лежали здесь же. Решили переждать. Снаружи мокро и пасмурно, а здесь тепло и уютно. Согрелись. Потрескивание дров успокаивало, убаюкивало. На- валилась невыносимая усталость, сил не было даже на разговоры. И мы заснули.

И вот сейчас, в полумраке шалаша, я толкаю локтем соседа справа. Открыв глаза, тот ругается. Это Рудаков.

– Ты чего? – он недовольно ворочается.

– Сколько времени? – игнорирую его ворчание.

Серега задирает рукав, глядит на циферблат. Часы у него электронные, и если нажать кнопку, цифры подсвечиваются.

– Почти половина второго, – он удивленно вскидывает глаза. – Ты посмотри, славно поспали. А ну подъем, бойцы! Скоро стемнеет, а мы даже до места не добрались.

– И обед, наверное, уже развезли, – с досадой вторю я ему. – А жрать охота – больше, чем бабу.

– Ишь ты, о бабах вспомнил!

– Да я так…

Рудаков потягивается, кряхтит и встает.

– А может, ну его, эту кухню? Айда обратно, пока все не сожрали? – Завьялов вопросительно глядит на прапорщика.

– Да нет. Зря тащились сюда, что ли? – Чип снимает вязаную черную шапочку, чешет голову огромной пятерней и снова натягивает. – Все равно уже все остыло.

– Пошли. Найдем кухню – там накормят. Медицина, там же повар твой зема?

– Угу.

– Вот и славно, голодными не останемся.

Снег уже не идет. Выбравшись из шалаша, бредем к арыку, перебираемся через него и тотчас натыкаемся на стоящие справа за лесопосадкой наш танк и грузовые машины: бензовоз КрАЗ, три тентованных КамАЗа и ЗИЛ с кунгом. Последний как раз передвижная кухня и есть. Вокруг импровизированной жаровни на костре кучкуются водители и трое танкистов. Вовка Левитин без бушлата, в накинутом поверх кителя сером фартуке что-то помешивает шумовкой. Когда приближаемся, в нос ударяет запах костра и ароматного жареного мяса. Готовят телятину. Розовые поджаристые кусочки плавают в жиру в большой кастрюле. Неподалеку, на подстеленных на земле ветках, лежит говяжья ляжка.

– Асса! – кричит Завьялов, и бойцы оборачиваются.

– О-о-о-о! Какие люди! – восклицает один.

Это Леха по прозвищу Малыш – самый мощный по телосложению танкист в нашем батальоне. Ростом он под два метра и в обхвате, пожалуй, в два раза больше меня. Про таких говорят «косая сажень в плечах». У него немного скошенный небольшой лоб, крупное лицо, под стать ему, такой же большой нос с горбинкой, выдающиеся скулы и полные губы. Он улыбается, показывая белоснежный ровный ряд зубов, сгребает Чипа в медвежьих объятиях. Серега и сам немаленького роста, но по сравнению с Малышом, выглядит ребенком. Существует стереотип, что в танкисты набирают людей невысоких. Вопреки этому Малыш – механик-водитель танка, и непонятно как он размещается в машине, если даже для худых там места зачастую недостаточно.

Мы мало знакомы с ним, а наводчика и командира танка я вообще, кажется, вижу впервые. Тем не менее мы обнимаемся с Малышом и тепло, двумя руками здороваемся с остальными. С Вовкой просто жмем руки и улыбаемся.

– Что тут у вас готовится? – Рудаков заглядывает в кастрюлю и блаженно расплывается в улыбке.

– Есть че пожрать? – одновременно с ним спрашивает Завьялов и тоже заглядывает через Вовкино плечо.

– Есть суп гороховый и каша перловая с мясом, – отвечает Вовка, не переставая помешивать. – Еще не развозили, прапор на «шиншарике» из полка до сих пор не вернулся. Будете?

– Не-е-е. Мы бы мяска поели, – Чип смущенно улыбается, глядя на Малыша.

– Ну, тогда пять минут подождать придется. Помешай, – Вовка отдает Колхозу шумовку и уходит, забирается в кунг ЗИЛа и возвращается с разделочной дощечкой, на которой горкой лежит нарезанный лук. Он высыпает его в кастрюлю, перемешивает, и я чувствую, как изменился запах, стал насыщенней, ароматней – рот наполняется слюной.

– А где мясо взяли? – интересуется Рудаков.

– Да здесь неподалеку бегало, – Малыш хохочет. – Теленок приблудился, а с ним матка. Ну вот…

Мне становится жаль теленка, но это никак не влияет на мои намерения. Мы разговариваем, делимся впечатлениями. Малыш рассказывает, как они брали МТФ, мы – про свою лесопосадку. Все это сдабривается искрометной порцией матов, едких шуток и бравадой. Молодые солдаты на одной волне!

Когда доходит дело до еды, Вовка вылавливает мясо шумовкой в алюминиевые тарелки и подает нам – одну на двоих. Обжигаясь, жуем нежную мякоть, макаем в жир белый хлеб, запиваем все горячим терпким чаем – не из общего котла, а из чайника. Едим стоя, сгрудившись возле жаровни. Нам тепло и радостно. Машину медвзвода замечаем лишь когда она подъезжает, ее изрядно подкидывает на ухабах. Из кабины выпрыгивает тот самый прапорщик по прозвищу Обезьян и дерганой походкой, выбрасывая далеко вперед полусогнутые ноги, быстро приближается к нам. По всему его сердитому виду понятно, что мы здесь нежеланные гости:

– Кто такие? Какого лешего вы тут ошиваетесь? Левитин! Что они делают на кухне?

– Да я…

– Головка… от стереопатефона! Понял, кто ты? – Он отбирает у Малыша тарелку с недоеденным мясом и швыряет на стол: – Пошли вон отсюда!

Рудаков пытается что-то сказать, но тот с остервенением затыкает и его:

– А на тебя я комбату доложу – бойцов развращаешь!

– Че-е-е-го?

– Того! Где ваше место? Где ваша позиция? А? Вот и проваливайте туда! Повадились ко мне на кухню шастать! Воевали бы лучше так, как бойцов объедаете.

– Ты чего несешь, отец? – вскинулся Рудаков. – Успокойся!

– А ты меня не успокаивай! Ты давай, забирай свой сброд и проваливай, я сказал!

Народ расступается, собираясь расходиться. Все это время я стою чуть в стороне и продолжаю вылавливать из миски кусочки мяса. От последних слов прапорщика, назвавшего нас «сбродом», меня передергивает. И я вступаю в перепалку:

– Че ты пристал? Не видишь, устали люди? Сейчас поедим и уйдем!..

– А ты мне не тыкай, щенок! Ишь, смелый выискался! – он коротко ударяет снизу по миске в моей руке, и та, кувыркаясь, летит в сторону, рассыпая остатки мяса. – Я таким, как ты, рога-то быстро обламываю!

– Ах ты, сука! – кровь приливает к моему лицу жаркой волной. Меня колотит от вспыхнувшей обиды и злости, что какой–то тыловой прапор может вот так спокойно отматерить нас ни за что. – Сам ты… Крыса тыловая! Сидишь тут за нашими спинами, жрешь от пуза!.. Где ты был вчера и позавчера, когда мы голодные по грязи брюхом ползали? Ты!..

Однако Рудаков бьет его в этот момент под локоть, и рука с зажатым пистолетом подлетает вверх. Выстрел. В лицо ударяет волна пороховых газов, и я, пошатнувшись, вскидываю автомат. Начинается возня. Кто-то хватает меня сзади под руки, выламывает их, оттаскивает в сторону. Я пытаюсь вырваться и падаю. В это время Рудаков с Малышом скручивают Обезьяна и отбирают у него пистолет. Тот что-то кричит злым голосом, брызжет слюной, угрожает доложить обо всем комбату. Я кричу на него матом. Все это продолжается до тех пор, пока меня не уводят за ближайшую машину, а остальные не расходятся. Танкисты попрыгали в свой танк и, взревев, он укатил наискосок через поле, почему-то в сторону Чечен-Аула. Мы с Чипом запрыгнули под тент в кузов КамАЗа, водитель которого пообещал отвезти на позицию, как только прапор уедет с обедом. Лежа на каких-то тюках, переговариваемся шепотом, смеемся, но меня все еще лихорадит после всего.

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"

"...И эти две страшные тени несутся ... сейчас сюда – убивать нас..."

Из книги "Взгляни моими глазами.1995"

Время в охранении идет всегда долго, от скуки и бессмысленности этого занятия порой становится тоскливо. В голове возникают и исчезают картины из прошлого, всплывают недавние пустые разговоры, чьи-то отдельные фразы, лица старых друзей, родителей, сестры, бабушки.

Часто вспоминаю деда и представляю, как буду разговаривать с ним, когда вернусь – на равных. Если вернусь. В эти минуты я полон уверенности, что он наконец поведает мне о том, как воевал, как попал в плен и как бежал из него. И теперь уж точно не станет переводить мои расспросы в шутку. А я ему расскажу обо всем, что пережил на своей войне. Мы выпьем с ним домашнего вина, и разговор наш станет еще более простым. Это сблизит нас больше, чем раньше.

И вот, стоя в траншее, прохаживаясь в ней взад-вперед, гоняя в голове думы, утомляешься и вдруг разрешаешь себе присесть на пару минут. И не замечаешь, как мысли обретают объем, превращаются в осязаемые образы, вокруг тебя разверзаются события – это значит, что ты уснул. Вот как это бывает – уснуть на посту. И у меня было такое – еще до боев. Хорошо, что все обошлось и никто не пострадал от этой моей слабости.

На этот счет у нас ходит много слухов и баек. В очередной раз, буквально на днях рассказывали, что в соседнем полку чеченцы вырезали ночью два поста – уснули и не заметили, как к ним подкрались. Жутко. Кто-то не поверил, кто-то поверил. Был спор до хрипоты, а потом пришло время кому-то уходить в охранение, и спор сошел на нет. И так случалось часто.

Моя с Чипом смена наступила за полночь. Нам комфортно вдвоем, и обычно мы ходим в караул вместе. Чаще выпадает пост на берегу – у пулемета. Здесь много места, есть где и пройтись, и присесть, если надоест стоять. Сидим по очереди, второй в этот момент прохаживается от стены к стене. Или бродит по кругу, или просто стоит. Рассказываем что-то из прошлой жизни, обычно о довоенной службе в прежней воинской части или учебке, потому что до армии особо и вспомнить нечего. Осторожно делимся переживаниями о предстоящем наступлении – все знают, что оно будет. Через неделю или две. Может, раньше, может, позже, но будет обязательно. Осторожно – потому что не хотим показывать своих страхов. Наоборот, храбримся, пряча их за едкими выпадами в сторону противника. Вот и сейчас я сижу, спрятав руки в рукава бушлата, а Чип стоит напротив. Повернувшись спиной к берегу, он курит в кулак. В непроглядной тьме его силуэт едва различим на фоне такого же черного неба. Когда где-нибудь взлетает осветительная ракета, то возникают и оживают тени. Шумящая река отбрасывает блики тусклого света, и все, что скрыто за его пределами, кажется неизвестным и пугающим. Ракета падает и гаснет, свет исчезает, а вместе с ним тени, деревья и река. Тьма снова накрывает нас своим покрывалом.

– Знаешь, Медицина, я когда вернусь, то женюсь на своей Нинке. Будет мне пироги стряпать и борщ варить. Ты как вообще, любишь борщ?

– Конечно, люблю! Че ты спрашиваешь?

– Так, для разговора. А пирожки с чем любишь? – Серега поежился и скинул с плеча ремень автомата, пристроив его к стенке окопа.

– Пирожки? Ну, разные люблю. С мясом люблю, с капустой. С печенью не очень, так себе. Она, мне кажется, горчит немного, и поэтому с печенкой я как-то не очень. Еще с вишней люблю – бабушка пекла с вишней, когда летом приезжали.

– А с яблоками?

– Ну и с яблоками тоже люблю. Только мне не нравится, когда там кожура плотная попадает – она между зубов застревает и все удовольствие портит. С яйцом еще люблю. Наверное, эти больше всех мне нравятся. А ты?

– А я с капустой люблю. С картошкой тоже ничего, особенно если в нее обжаренный лук добавить. С яблоком, конечно, тоже. А с яйцом – ты с рисом любишь или с луком?

– Не-е-е, с рисом не очень. Мне с зеленым луком нравится.

– Вот приедешь ко мне после дембеля, я Нинку попрошу пирогов нам с луком и яйцом нажарить. Возьмем водки…

– Слушай, Чипа, прекращай душу травить. Давай о чем-нибудь другом поговорим.

– Ладно, давай.

Из-за поля ветер донес гулкий звук артиллерийского выстрела, затем еще один, и еще. Каждую ночь наша артиллерия долбит куда-то за реку. Начинают минометы, потом гаубицы, а завершают «Грады». Мы зовем это концертом. Он начинается часов в десять и продолжается с небольшими перерывами час, иногда полтора. Затем несколько часов относительной тишины, и все повторяется снова. Мы привыкли к этому – к звукам пролетающих над головой мин и снарядов, научились их различать почти безошибочно.

– Не, Чип, ты не прав, – отталкиваюсь спиной от стенки окопа и встаю. – Давай-ка поменяемся, а то я замерз совсем.

– В чем это?

– Жениться из-за пирожков... Это глупо.

Серега смеется. Чтобы разогнать кровь, делаю несколько поворотов туловищем, прыгаю на месте, взмахиваю руками. Чип находит на ощупь свой автомат и садится туда, откуда я встал, кладет оружие на колени. В свете ракеты вижу, как он поднимает ворот бушлата и прячет руки в его рукава. А я прислоняю свой автомат к стенке окопа, туда, где только что стоял его. Теперь я прохаживаюсь – моя очередь рассказывать и отвлекать его ото сна разговорами:

– А давно ты со своей девушкой?

– Да как давно… За полгода до армии подружились.

– Ждет?

– Пишет – ждет.

– Веришь?

– Наверное. А у тебя есть кто-нибудь, Медицина?

– Нет.

– Почему?

– Не знаю. Как-то не встретил.

– Ну спал хоть с кем-нибудь?

– До армии – нет.

– А че так?

– Как-то не вышло ни с кем, – я смущаюсь, потому что почти все мои товарищи здесь спали с девчатами, а я нет. Вроде как неполноценным себя ощущаю. И тут же признаюсь: – Но в медсанбате была одна прапорщица. Правда, раз всего, вот с ней было.

– Ух ты! А ты не рассказывал! – Серега оживился. – Расскажи!

– Да что рассказывать? – Мне лестно и неловко одновременно: лестно, что у меня было не просто с какой-то там девчонкой, а с взрослой женщиной. Да еще с целой прапорщицей! А неловко, потому что было это как-то смазано и непонятно. – По пьяни это было. Дежурил по медсанбату, а она ответственной была. Мы с парнями-стоматологами выпивали, а она с подругой пришла. Ну, продолжили. Нажрался я, Чипа, так, что на ногах еле стоял. Осмелел, взял ее за руку, вывел из каптерки и увел в зал.

Я замолчал. Вспомнился медсанбат, тополя высокие перед ним, глубокое синее небо, ковер из опавшей листвы, которую мы не успевали убирать, и запах ее – пряный, свежий. Друзья прежние вспомнились: Коля, Валька и Славка – как там они сейчас? Вспоминают обо мне или забыли уже?

– Ну? Дальше-то что было?

– Да что дальше? Повалил ее на стоматологическое кресло – и все случилось.

– Ну ты даешь, Медицина! А так по тебе и не скажешь… – Чип заворочался, устраиваясь поудобнее. – Ну так как это, на кресле? А? Классно, наверное? Оно же специальное, медицинское. Ну, расскажи, что ты мнешься?

– Да ничего подобного. Неудобное оно для этого дела.

– Почему?

– Да потому что это же не гинекологическое кресло – это там подпорки специальные под ноги. Вот там удобно, наверное. Не знаю. А на стоматологическом кресле совсем неудобно, оно же пологое.

– Не понимаю…

– Да ну тебя, Чипа! Знаешь…

Краем глаза замечаю движение и поднимаю голову. В синеватом свете гаснущей осветительной ракеты два темных силуэта. Пригнувшись, они бесшумно бегут к нам от первого поста. Мгновенная мысль обжигает сознание: второй пост уничтожен! Ромка Понеделин и Рысак уснули, и эти перерезали им горло. Неунывающий, всегда покладистый, чуть вытягивающий губы трубочкой, когда улыбается, Ромка убит. И Вовка, милый, добрый Вовка, совсем молодой, не целованный, с легким пушком над верхней губой – надежный, смелый солдат – тоже мертв. Нет больше ни Ромки, ни Вовки! Эти мысли возникли в голове образами безжизненных тел товарищей, лежащих на дне окопа в лужах крови!

И эти две страшные тени несутся, словно бы паря над землей, сейчас сюда – убивать нас. В следующее мгновение, не закончив начатую фразу, я рывком разворачиваюсь и бросаюсь назад. Там, прислоненный к стенке окопа, стоит мой автомат. Патрон на этот раз в патроннике, предохранительная планка опущена.

Схватив оружие, оборачиваюсь – они уже в двух шагах от бруствера. Нависли огромными тенями. Еще секунда и тот, что слева, прыгнет сверху на меня, повалит. А второй ударит Чипа прикладом в затылок. В упор, не целясь, стреляю в первого. Коротко и сухо звучит выстрел, отдача бьет в плечо. Как подкошенный, тот падает лицом вперед. Перевожу автомат на второго, но не успеваю выстрелить – он приседает, разводит руки у бедер в стороны, затем резко падает на колени, тянет высоко вверх руки и мычит что-то нечленораздельное:

– М-м-м-м-а-а-а… Не-е на-а-до…

Совершенно не видно лица, но что-то знакомое угадывается в очертаниях его фигуры. Это всего лишь ощущение, оно краешком задело сознание, но этого хватило, чтобы посеять нерешительность. В тот момент, когда палец одной руки жал на спусковой крючок, вторая потянула цевье вверх, и грохнувший выстрел пришелся поверх его головы. Солдат пригибается, вскрикивая:

– А-а-а-х! – И следом скороговоркой: – Медицина, не стреляй!

Тут же приходит осознание случившегося, обдает жаром. Под ложечкой возникло противное ощущение тошноты. Опускаю автомат и чувствую, как меня колотит. Я убил Марата! Это был Марат – он проверял посты, а я его застрелил. Череда мыслей лавиной пронеслась в пульсирующем мозгу. Зашумело в голове. Что теперь со мной будет? Меня будут судить? Будет трибунал? Попаду в дисбат? Или посадят? А может, он жив? Вдруг живой? Нет, не может быть – я стрелял в упор, не мог промахнуться. Может, ранен? Нужно посмотреть. Может быть, он только ранен?

Ромка Понеделин так и стоит на коленях с поднятыми руками. Хватаюсь за спасительную мысль – вдруг не убит, а ранен? Бросаю автомат, гляжу на Чипа – тот сидит выпрямившись, тянет из ворота бушлата длинную шею, смотрит на меня, на Ромку и снова на меня:

– Вы чего? Медицина, ты что? – в его голосе недоумение. Он совершенно ничего не понял! Он не видел ничего.

– Я думал, это чечены… – у меня перехватывает дыхание.

– Сука!.. – узнаю голос Маратова и боюсь поверить своему счастью. Живой! Даже если ранен, но живой! – Кто стрелял? Сволочи! – он поднимается на карачки и ползет к краю окопа, затем сползает в него.

– А какого черта? Что вы носитесь без предупреждения? – меня захлестывает облегчение и злость. – Тебе жить надоело? Сука? Сам ты сука! Пароль для чего?

– Ты мне поговори! – Марат садится, опершись спиной о стенку окопа, подгибает колени. – Пароль почему не спросили?

– А как бы я спросил, когда вы бежали? Я еле автомат поднять успел.

– Медицина!.. Ты, блин!.. – голос у Ромки дрожит, он заикается. – Я… я думал, ты его убил. – Он спускается к нам в окоп и, обращаясь к Чипу, говорит: – Ты видел? Ствол на меня направляет и стреляет. Я чуть в штаны не навалил, когда он выстрелил.

– А не хрен тогда по ночам бегать! – отбиваюсь я. – Мне откуда знать, что это вы? Темно, не видно ни черта. Ты же сам, Марат, рассказывал, как морпехов порезали.

– Ладно-ладно, Данилов. Помоги встать, – он подается вперед, протягивает руку, и я беру ее. Она холодная. Тяну, помогая подняться.

Где-то взлетела ракета, и в мерцающем свете я вижу, что на Марате надет бронежилет. Повезло! Раньше я как-то не помню, чтобы он его надевал для разводов и обхода постов, а сейчас надел. Точно повезло!

– Ты же раньше «броник» не надевал? – говорю ему.

– Нет, не надевал, – он смотрит мне в лицо. – А сегодня что-то екнуло. Надел. Вот и пригодился…

– Обалдеть! – Ромка шумно выдыхает, фыркает. – Вот и не верь потом в предчувствия.

Еще некоторое время разговариваем, обсуждаем случившееся, и они уходят. Оказывается, Маратов перед сменой караулов решил, как всегда, обойти дежурные смены, проверить бдительность. Если повезет – покуражиться. Понеделин и Рысак не спали, спросили пароль – он ответил. Расстояние между нашими постами метров пятьдесят, и мы бы услышали, но их голоса потонули в звуках артобстрела. Прихватив Ромку, Марат отправился к нашему дозору, но вот зачем побежал – и сам не смог толком объяснить. Как бы то ни было, все были рады благополучной развязке. Всякое случается на войне…

Напряжение отпустило, ему на смену пришла нервная веселость. Я что-то говорю – смеюсь. Изображаю перед Чипом Понеделина, как тот присаживается и разводит руки в стороны: – Нет, Чипа, ты Ромыча не видел – ты бы со смеху обоссался. Он мне «ку» сделал! – я хохочу.

– Какое «ку»?

– Ты «Кин-дза-дзу» смотрел?

– Нет. Это кино?

– Это классное кино, Чипа! Тебе обязательно посмотреть нужно, когда вернешься! Там Леонов и этот, как его, Ипполит из «Иронии судьбы». Ну… Как его? Не помнишь?

– Не-а.

– А… ладно, черт с ним! Так вот, они с Леоновым там инопланетян играют, и у тех приветствие такое, – я показываю, хоть в темноте Чип и не видит. – Нужно вот так присесть, хлопнуть себя пальцами по щекам и развести руки в стороны. И еще при этом нужно сказать «ку».

– Ясно. Смотри! – Чип показывает мне за спину.

Вдалеке, там, где за холмами петляет дорога, движутся огоньки – это свет автомобильных фар. Он мелькает, то возникая, то исчезая. Затем еще одни. И еще. Мы наблюдаем, строим предположения. Грузовые или легковые? Непонятно. Сходимся на том, что мирным жителям по ночам в прифронтовой полосе разъезжать ночью незачем, да еще и на нескольких автомобилях. Минут через пять нас сменяют. На этот раз Маратов еще издалека окликает. Спрашиваем пароль, он отвечает, мы называем отзыв – все как положено.

Возвращаемся в землянку – там на печи только что вскипел чайник. Рассказываем Марату про огни на том берегу, он распоряжается передать об этом в штаб. Включаю рацию. В наушниках потрескивает.

– Я – Елена. Я – Елена. Гранит, прием! Я – Елена. Я – Елена. Гранит, прием! – так вызываю несколько раз, прежде чем отвечают.

– Я – Гранит. Елена, что у вас? – по голосу узнаю Майбороду.

– Наблюдаю за цементным заводом, на расстоянии полтора-два километра движение машин с зажженными фарами. До пяти единиц.

– Принял.

– Конец связи.

Сергей Елисеев, фрагмент из книги "Взгляни моими глазами. 1995"