Искусство как инвестиция: мёртвый NFT с золотой рамкой

Торговля душой — дело тонкое. Особенно когда душа выставлена на Sotheby’s, разбита на фрагменты и продаётся за биткоины.

В последние двадцать лет арт-рынок пытались приучить к биржевым правилам: купил — продал — прослезился. Только вот у искусства другая природа. Оно не терпит калькулятора. Оно брыкается, как галерея в августе. Оно обнуляется при первом «цена по запросу». И теперь, когда пузырь надутый Фридой Кало и стартаперами из Кремниевой долины начал спускать воздух, возник один очень неудобный вопрос: а что если весь этот спектакль про «арт как актив» — был просто хорошо срежиссированной аферой?

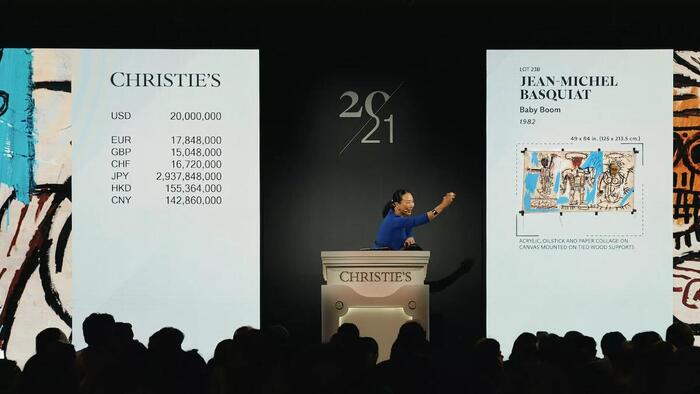

Публике продали красивую идею: живопись — это облигация, только в золочёной раме. Что можно собрать портфель из Баскиатов, подождать пару лет, и выйти с чемоданом денег — или хотя бы с чеком от UBS. Но реальность оказалась чуть менее… глянцевой.

Начиналось, как всегда, с безобидной дерзости. Где-то в Нью-Йорке конца девяностых один менеджер решил выставить на аукцион картину, которой было меньше десяти лет. Старики в зале покрутили носами, а рекордная цена заставила всех забыть, как зовут куратора. И вот уже свежая краска торгуется лучше, чем старые мастера.

В это время за пределами белых кубов, люди в серых костюмах принюхались к деньгам. И к свободе: рынок искусства — редкое поле, где можно спекулировать, не спрашивая разрешения у регуляторов.

С этого началась новая глава. Картины больше не были просто картинами. Они стали альтернативным классом активов. Как будто Кандинский был облигацией, а Синди Шерман — акцией роста.

И понеслось.

Как из художника сделали дериватив

Появились фонды. Не музеи, не галереи — фонды. Такие же, как у нефтяных трейдеров, только вместо сырья — арт-объекты. Fine Art Fund, Masterworks, ArtRank — названия, которые звучали как стартапы из PowerPoint, но продавали мечты о быстрой прибыли на спекуляции искусством.

А дальше — по классике: дробление, токенизация, гарантии. Один клик — и ты владелец 0.003% Пикассо. Владелец, конечно, без доступа, прав и вообще хоть какого-то смысла. Но кто считает? Главное — ты теперь «внутри».

Самыми находчивыми оказались не банки, а криптомошенники в галстуках. Они придумали «фьючерсы на художников». То есть если у тебя есть нюх на «нового Шнабеля», ты покупаешь его раннюю работу и ждёшь. Если сработало — ты гений. Если нет — у тебя теперь на стене депрессия за $70 тысяч.

Арт-рынок начал вести себя как невроз: всё вроде бы растёт, но все тревожны. Владелец галереи жалуется, что коллекционер требует отчётность через шесть месяцев. Коллекционер в ответ: «Почему этот художник ещё не в Art Basel?» А художник просто пытается закончить работу, пока его имя не попало в колонку “ликвидировать” на ArtRank.

Фраза «эмоциональная связь с объектом» теперь звучит как диагноз.

Продайте мне кусочек Warhol, пожалуйста

И чем больше в рынок приходило чужих денег, тем меньше оставалось искусства.

Fractional ownership — звучит как диагноз, а по факту это когда ты владеешь одной двадцать пятой левой части портрета Бейонсе, нарисованной вторым ассистентом от мастерской Кунса. И очень этим гордишься.

Masterworks объявляет, что у них уже почти миллион пользователей. И каждый из них, судя по слогану, «строит более умное портфолио». Хотя, если перевести с рекламного на человеческий, получается: «мы продаём доли в произведениях, которые вы в жизни не увидите вживую, но они, возможно, подорожают, если NFT снова станет модным».

Тем временем банки — такие как UBS, Citi — решают не отставать. Если уж нельзя зарабатывать на искусстве напрямую, то можно продавать услуги по управлению коллекциями. А потом появилась ещё одна категория: art lending. Или, проще, «ломбард для богачей».

Athena Art Finance предлагала кредиты под картины от миллиона долларов. Levart — от пяти тысяч. Без комиссий. Деньги завтра. Всё, как в рекламе микрозаймов по ТВ. Только вместо «вынесем всё» — «выкупим Бэйли».

Табличка “осторожно, пузырь” уже была

Следующий уровень — третьи лица, которые гарантировали выкуп, если никто не захочет делать ставку. То есть если работа «не пошла», её забирал третий инвестор. Аукционный дом сохранял лицо. Инвестор получал бонус, если вдруг что-то пошло в плюс. По сути, искусство превратилось в финансовое страхование с лицом Баскиата.

На фоне всего этого художники чувствовали себя как живой материал для алгоритма. Покупают, продают, оценивают. Никакого признания. Только метки «потенциал» или «устарел».

ArtRank выпускал индексы, где художников делили по категориям: «покупай», «продавай», «срочно избавься». Люди, творящие руками и чувствами, вдруг стали строчками в дэшборде. Прямо как акции венесуэльских авиалиний.

Когда Excel не спас

Но с каждым годом становилось всё очевиднее: формула не работает.

Fine Art Fund после пятого фонда перезапустился как консультационка. ArtRank замолчал. Athena была продана с убытком. Много кто ушёл, не хлопнув дверью — просто исчез, как NFT-звезда в 2022.

Проблема была не в прибыли. А в том, что прибыль оказалась фантомом. Большинство работ просто не перепродавались. Никогда. Их не покупали не потому, что они были плохие, а потому что они были не нужны.

Как заметил один бывший банкир: «в акциях и недвижимости есть ликвидность. У искусства — только субъективность и высокие ожидания». Иногда — ещё скандал. Но и он не всегда помогает.

А теперь скажите это художнику

Пока мир пытался придумать, как заработать на искусстве, само искусство сжималось в панцирь. Художники, галеристы, кураторы — все оказались в ситуации, где рынок диктует, как именно нужно творить.

Клиенты приходили в галерею и спрашивали: «а сколько это будет стоить через год?»

Кто-то жаловался: «я вложился в троих, а вырос только один».

Другие — «а можно застраховать падение цен на полотна?»

Эстетика превратилась в инфляцию.

И вот ты стоишь перед работой, в которой зашита трагедия, процесс, биография и кровь. А тебя спрашивают: «а есть ли у неё третий-party guarantee?»

Хорошие новости пришли с плохой стороны

Но как это ни странно, именно миллениалы — со своими антипатиями к владению и любовью к впечатлениям — могут вернуть всё на круги своя. Те самые, кто готов заплатить за доступ, за опыт, за «ощущение причастности».

$5000 за фотку в backstage с Бьорк? Да.

$25000 за silent retreat в Альпах? Конечно.

Картина, которую никто не перепродаст, но которую хочется иметь рядом? Почему бы и нет.

Это не инвестиции. Это хедонистическая экономика. Где ценность не в будущем приросте, а в настоящем удовольствии.

И вот здесь начинается новая страница. Галерея — не как магазин, а как пространство, где искусство снова становится про искусство. Где художник — не товар, а рассказчик. Где коллекционер — не брокер, а участник.

А финал? Финал — это South Park

Арт-рынок всегда был немного театром. Но когда театр стал казино — занавес упал.

Сцену украли не кураторы, а сатирики. South Park выпустили серию, в которой Трамп спит с Сатаной, а его пенис читает рэп в пустыне. Компания, заказавшая сериал за $1.5 млрд, не оценила иронии. Регуляторы одобрили слияние студий — а рынок ахнул.

Вот где настоящее искусство: дерзкое, непредсказуемое, вовлекающее, и при этом не поддающееся расчётам. Оно не обещает ROI. Оно обещает ощущение.

Заключение без соплей

Если кому-то и выгодно финансовизировать искусство — то точно не тем, кто в нём живёт. Не художникам. Не галереям. Не публике.

Выгодно — тем, кто хочет превратить чувство в таблицу, а эмоцию в спекуляцию.