РИ, личное крестьянское землевладение

Художественное иллюстрированное издание "Торгово-промышленный мир России" 1915. Петроград, Фонтанка 24.

(https://www.prlib.ru/item/457676 или https://archive.org/details/libgen_00714524/page/n3/mode/2up)

Отд. V, часть II, стр.9-10:

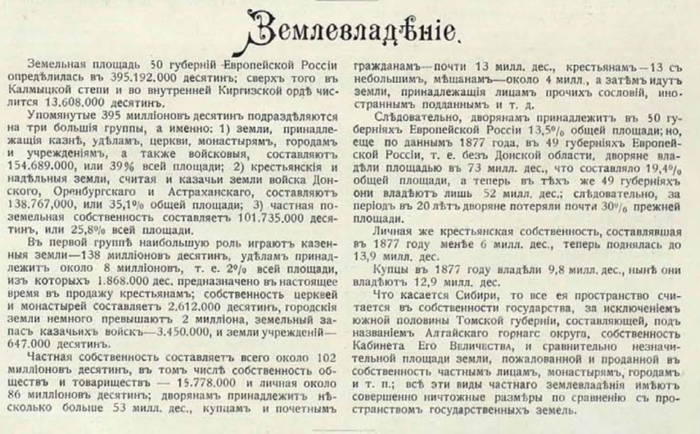

"Землевладение.

Земельная площадь 50 губерний Европейской России определилась в 395 192 000 десятин; сверх того в Калмыцкой степи и во внутренней Киргизской орд числится 13 608 000 десятин. Упомянутые 395 миллионов десятин подразделяются на три большие группы, а именно: 1) земли, принадлежащие казне, уделам, церкви, монастырям, городам и учреждениям, а также войсковые, составляют 154 689 000, или 39% всей площади; 2) крестьянские и надельные земли, считая и казачьи земли войска Донского, Оренбургского и Астраханского, составляют 138 767 000, или 35,1% общей площади; 3) частная поземельная собственность составляет 101 735 000 десятин, или 25,8% всей площади.

В первой группе наибольшую роль играют казенные земли — 138 миллионов десятин, уделам принадлежит около 8 миллионов, т. е. 2% всей площади, из которых 1 868 000 дес. предназначено в настоящее время в продажу крестьянам; собственность церквей и монастырей составляет 2 612 000 десятин, городские земли немного превышают 2 миллиона, земельный запас казачьих войск — 3 450 000, и землеучереждений — 647 000 десятин.

Частная собственность составляет всего около 102 миллионов десятин, в том числе собственность обществ и товариществ — 15 778 000 и личная около 86 миллионов десятин; дворянам принадлежит несколько больше 53 милл. дес., купцам и почетным гражданам — почти 13 милл. дес., крестьянам —13 с небольшим, мещанам — около 4 милл., а затем идут земли, принадлежащие лицам прочих сословий, иностранным подданным и т.д.

Следовательно, дворянам принадлежит в 50 губерниях Европейской России 13,5% общей площади; но, еще по данным 1877 года, в 49 губерниях Европейской России, т.е. без Донской области, дворяне владели площадью в 73 милл. дес, что составляло 19,4% общей площади, а теперь в тех же 49 губерниях они владеют лишь 52 милл. дес; следовательно, за период в 20 лет дворяне потеряли почти 30% прежней площади.

Личная же крестьянская собственность, составлявшая в 1877 году менее 6 милл. дес, теперь поднялась до 13,9 милл. дес.

Купцы в 1877 году владели 9,8 милл. дес, ныне они владеют 12,9 милл. дес.

Что касается Сибири, то все её пространство считается в собственности государства, за исключением южной половины Томской губернии, составляющей, под названием Алтайского горного округа, собственность Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА, и сравнительно незначительной площади земли, пожалованной и проданной в собственность частным лицам, монастырям, городам и т.п.; все эти виды частного землевладения имеют совершенно ничтожные размеры пo сравнению с пространством государственных земель.

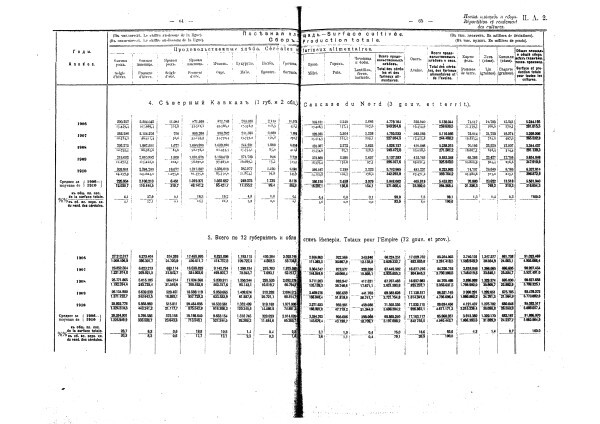

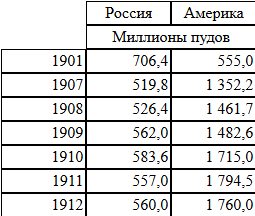

Полеводство.

По данным центрального статистического комитета в 1912 г. в 50 губерниях Европейской России под посевами находилось всего 76,2 милл. дес., считая здесь все зерновые хлеба, бобовые растения, картофель, лен и коноплю; в остальных же частях империи посевная площадь в том же году равнялась: в Привислинских губерниях — 5,2 мил. дес., в Предкавказье 6,4 мил. дес., в Закавказье 1,9 милл. дес., в Сибири — 6,0 мил. дес., в Степном крае 2,2 мил. дес. и, наконец, в Туркестане 1,7 милл. дес. Всего же по империи — 100,1 миллионов десятин. Таким образом на долю всех частей Европейской России приходится 9/10 всей посевной площади."

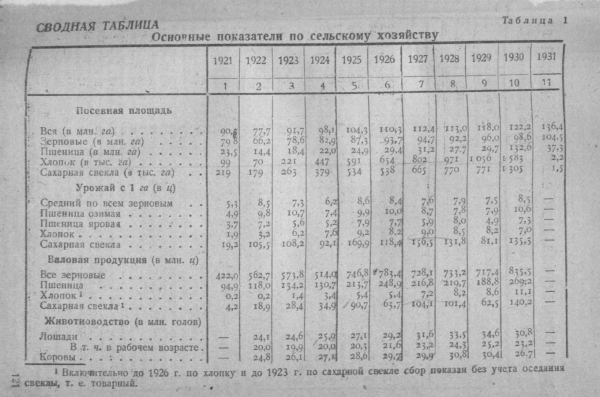

Итак, в 50 губерниях РИ примерно к 1912 году земли (млн. дес.):

Под посевами: 76,2.

Личная крестьянская собственность: 13,9.

Как несложно подсчитать, крестьянам лично принадлежало 18,2% посевной площади