О влиянии мобилизации калифицированных рабочих на производительность

...мы узнаём

ИЗ ПИСЬМА

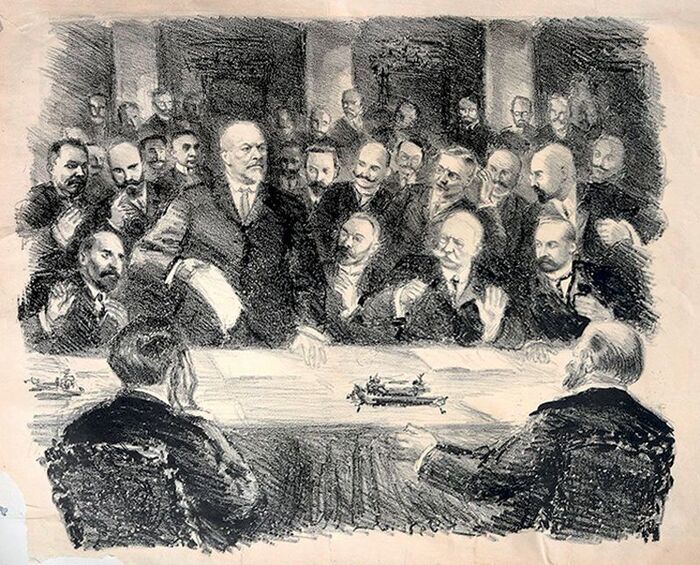

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА П.П. РЯБУШИНСКОГО

В ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ ПРЕДМЕТАМИ БОЕВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ - О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

№ 16 6 июля 1915 г.

г. Москва

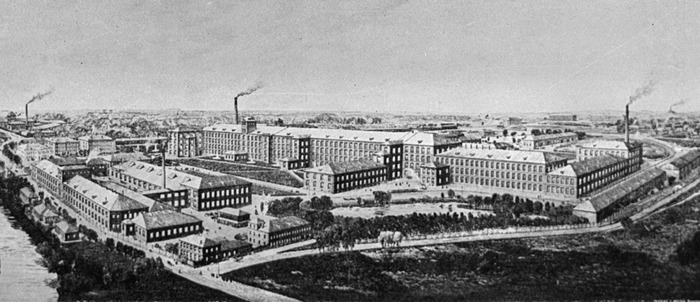

Главным препятствием для осуществления быстрого приспособления фабрик и заводов к срочному выполнению заказов по снабжению армии является, как показал опыт, общий недостаток рабочего состава, который вызывает длительный простой наличных станков и оборудований на металлообрабатывающих заводах Московского района до 25%, общий же выпуск изделий ввиду привлечения неопытных рабочих понизился до 45%. Связанное с этим ослабление производства усугубляется еще текучестью рабочего состава, т.е. свободным переходом рабочих с одного предприятия на другое без достаточных к тому оснований, каковой переход воспрещен уже особым законом в Германии.

Льготы, допущенные в последнюю мобилизацию ратников Государственного ополчения 1-го разряда по отсрочке явки части рабочих и служащих, занятых в предприятиях, в известной степени облегчили создавшееся положение и дали фабрикам и заводам возможность продолжать работы, хотя и в сокращенном масштабе. Однако с отнятием у общественных организаций, как, например, у Московского временного комитета по обеспечению рабочим составом фабрик и заводов Центрального промышленного района, права участия в оценке списков ратников и с передачей этого дела некоторым правительственным учреждениям, вновь возникли серьезные затруднения в этом, столь важном и близком промышленным предприятиям, вопросе.

Необходимо отметить, что попытки привлечения в промышленные предприятия рабочих-беженцев пока не увенчались успехом, т.к. этот элемент при первой возможности уезжал обратно, причем незнание беженцами языка, неприспособленность их к местным условиям служат серьезным препятствием к массовому найму таких рабочих.

Таким образом, в деле снабжения фабрик и заводов рабочим составом создались огромные затруднения для работающих на оборону, между тем как со стороны военного ведомства и казенных учреждений все усиливается требование к быстрому приспособлению промышленных предприятий для снабжения армии.

Выходом из создавшегося положения, по мнению комитета, должно явиться принятие правительством решительных и срочных мер к изданию в России особого положения о военнообязанных рабочих, по примеру декрета, изданного по этому же поводу во Франции (перевод коего при сем прилагается), которое обеспечило бы фабрики и заводы устойчивым рабочим элементом путем удовлетворения ходатайств отдельных предприятий о возвращении, на первое время, хотя бы из тыловых частей армии необходимейших им специалистов — рабочих и служащих, откомандирование коих обратно на фабрики и заводы усилит производительность предприятий по изготовлению предметов снабжения армии.

Практика отпуска военнообязанных на работы давно установилась в России, и военнообязанные отпускались в мирное время на сельскохозяйственные и другие работы, а в военное прикомандировываются к отдельным фабрикам и заводам в качестве специалистов, наблюдателей или инструкторов по особым ходатайствам.

В настоящее же время представляется крайне необходимым расширить указанную практику и ввести широкое допущение прикомандирования военнообязанных из армии, в первую очередь хотя бы рабочих-металлистов, на работы в промышленные предприятия как общую меру.

Само собой разумеется, что означенный отпуск военнообязанных должен производиться под особым надзором военного ведомства и контролем соответствующих правительственных и общественных учреждений. Заработная же плата военнообязанным должна определяться в обычном размере, как и прочим рабочим, в зависимости от их работоспособности, но размер выдачи денег военнообязанным на руки имеет быть установлен военным ведомством особо.

Ввиду вышеизложенного мы усердно просим Особое совещание в связи с предстоящей мобилизацией не отказать в содействии к проведению в жизнь наших предложений о военнообязанных в целях скорейшего усиления производительности фабрик и заводов, работающих на нужды обороны, и о последующем по сему решении почтить нас уведомлением.

Председатель П. Рябушинский

Делопроизводитель Н. Ремизов

(ЦГА Москвы. Ф. 143. Оп. 1. Д. 571. Л. 118-119. Подлинник. Машинопись. Подписи — автографы. Цит. по: Москва в годы Первой мировой войны. 1914—1917 гг.: Документы и материалы, М., 2014, С. 340-341)

Довольно занятно - "...длительный простой наличных станков и оборудований на металлообрабатывающих заводах Московского района до 25%, общий же выпуск изделий ввиду привлечения неопытных рабочих понизился до 45%".